在《蕭紹良:論晚年毛澤東對共同富裕道路的探索》(人民網 2011-07-08 14:44)一文的第二部分,介紹毛澤東關于共同富裕的思想時談到:“社會主義的目的是‘將以所有人富裕為目的’,因為‘只有社會主義才可能廣泛推行和真正支配根據科學原則進行產品的社會生產和支配,以使所有勞動者都能過上最美好、最幸福的生活。只有社會主義才能實現這一點,而且我們知道,社會主義一定會實現這一點,而馬克思主義的全部困難和它的全部力量也就在于了解這個真理’。毛澤東認為只有社會主義才能實現他所理解的共同富裕。所以他一生以在中國建立和建成社會主義為奮斗目標。社會主義能從起點(所有人在生產資料公有制面前平等占有生產資料)、過程(按勞分配)、結果(所有人都富裕)三個環節保證共同富裕的實現。”

只有社會主義才能實現共同富裕。而這里的社會主義主要體現為兩點:第一是生產資料公有制的實現,使每個勞動者都成為生產資料的公共所有者,因而每個勞動者都可以與其它勞動者聯合起來,利用公有的生產資料,通過勞動來滿足自己的個人需要和公共需要;第二,生產資料公有制的實現,消滅了人格化的資產所有者,從而使勞動者成為生產的唯一主體;同時生產資料公有制的實現也同時消除了人們在資產所有方面的差別,因而所謂的產權已經失去了意義,再也沒有人可以憑借生產資料的所有權來獲取別人的勞動。生產資料公有制的實現使勞動者成為了唯一的生產主體,同時也使勞動者的利益差別表現為勞動所有方面的差別,而不是資產所有方面的差別。也就是說,在生產資料公有制的條件下,勞動者完全可以以生產主體的身份出現,并且可以與大家聯合起來利用公共的生產資料,通過勞動投入來滿足自己的個體消費需要和共同需要。

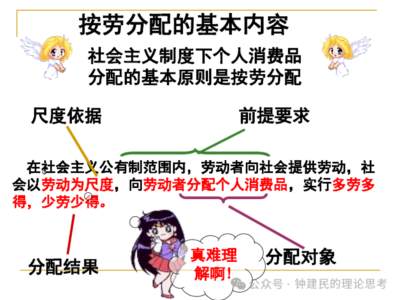

生產資料公有制的實現,形成了勞動者利用生產資料、通過自己勞動滿足自己個體消費需要和公共需要的通道,而按勞分配,則為勞動者充分發揮勞動潛力,通過勞動滿足自己的個體消費需要和公共需要提供了基本的保障。

與資本主義生產方式相比,生產資料公有制使社會生產力兩個方面一一生產資料和生產勞動兩個方面的地位發生了根本性的變化:“在資產階級社會里,活的勞動只是增殖已經積累起來的勞動的一種手段。在共產主義社會里,已經積累起來的勞動只是擴大、豐富和提高工人生活的一種手段”(《共產黨宣言》第39頁,中共中央馬恩列斯著作編譯局譯,1949年人民出版社出版)。這里的共產主義社會我們可以理解為勞動階級社會或社會主義社會。在這里馬克思恩格斯告訴我們,社會主義所以能夠帶來共同富裕,是因為生產資料公有制的實現和按勞分配使生產資料和勞動者的相互關系發生了根本性的變化:在資本主義生產方式中,勞動者只是資產增殖的手段;相反,在社會主義生產方式中,生產資料只是勞動者用來提高、豐富和滿足生活需要的手段。

在資本的生產方式中,資產者是生產主體,其利益要求表現為資產增殖的要求。因此,其生產過程實質就表現為老板或股東用占有的資產不斷地吸收剩余勞動,形成剩余價值的過程。在產權型企業的生產經營過程中,追求的是盈利最大化,成本最小化。而所謂盈利就是資產增殖的程度,它是老板或股東的收益;相反,員工的工資或企業的人工費用,性質上屬于成本,而成本是企業經營的最小化目標。因此,在產權型企業的絕大多數員工收入與企業的發展是呈反向變化的:越是搞得好的企業,越是效益好的企業,成本水平就越低,員工的收入相對也就越低。這種變化在微觀上表現為企業發展與員工收入相對減少的矛盾,這種矛盾正是兩極分化的根源所在。這種矛盾在宏觀上就表現為經濟不斷發展與老百姓消費能力相對不足的矛盾。在由資本主導的社會經濟體制中,經濟的發展是一條腿粗(生產資料不斷增殖),一條腿細(勞動者收入相對減少),時間一長,這種跛腳經濟就會發生嚴重的不平衡,從而產生周期性的危機。這是幾百年資本主義經濟發展史所證明的事實。

生產資料公有制和按勞分配的實現,使勞動者成為生產主體,使生產資料成為勞動者滿足自己個體消費需要和公共需要的手段。因此,社會主義生產方式就是勞動者不斷地通過自己勞動來滿足自己個體消費需要和公共需要的過程。在這個過程中,作為生產主體的勞動者的本,已經是工本,即能夠形成消費價值量的工作能力,也可以稱為勞動價值化能力。在工本生產方式中,生產資料由于是公共所有,因而無論是企業勞動者集體還是勞動者個體,都沒有權利用公有的資產來承擔經營責任,他只能在不損害公有資產的條件下,或者說在保值的前提下利用公有資產。因此,工本生產方式是企業的生產經營過程直接表現為勞動者收益的波動。也就是說,工本生產方式是每個勞動者都可以憑借勞動投入的數量比例,參與企業生產成果分配的。在這里,與資本生產方式明顯的、本質的區別在于:它是每個人只要參加了企業的生產勞動,即可參加企業生產成果的分配,而在產權型企業的勞動者是被排除在生產成果的分配之外的。員工之間的收入差別表現為勞動投入量的差別,而不是像產權企業那樣表現為老板或股東與員工的差別有產者有盈余收入、無產者無盈余收入。因此,建立在生產資料公有制且實現按勞分配的基礎上的工本生產方式是一種共同富裕的生產方式。在這里共同富裕的基本涵義表現為:第一是每個企業勞動者全員參加生產成果的分配,全體勞動者的收入與企業發展、從而與經濟增長呈正比例關系;第二,企業勞動者的收入差別僅僅限于勞動投入量的差別。

實現生產資料公有制為什么能夠實現共同富裕?上面我們從企業層面進行了分析。

現在我們來談實現生產資料公有制和按勞分配在勞動者生存和發展環境方面能夠帶來共同富裕的原因。

現在我們具體來分析在生產資料公有制和按勞分配基礎上的工本生產方式的分配模式。在我國農業社會主義實踐中,形成了按勞分配的生產結果分配模式,它就是“補償消耗的、交夠國家的、留足集體的、余下都是自己的”。在這個分配模式中,“補償消耗的”的放在第一位,是首先補償消耗的生產資料價值量。這也是按勞分配企業必須在保值的前提下利用生產資料的要求的具體體現;中間的“交夠國家的”、“留足集體的”,這是滿足勞動者公共需要扣除的項目,在個人收入分配之前按照一定比例進行扣除。最后才是按照個人勞動量的差別進行個人收入的分配。對于勞動者而言,中間的公共需要扣除,表現為公共需要的滿足,這不是直接用于或有益于個人的分配,但卻是有益于大家的收入分配。而這種公共需要價值量的分配,決定著的勞動者整體的生存和發展環境的不斷改善。也就是說,公共需要項目的豐富和發展會形成全體勞動者生活提高的生存和發展環境。

為什么社會主義才能實現共同富裕?因為社會主義實現生產資料公有制和按勞分配。

為什么實現生產資料公有制和按勞分配能夠帶來共同富裕呢?

一,生產資料公有制和按勞分配使勞動者和生產資料的關系發生變化,勞動者成為主體,而生產資料成為勞動者滿足和提高生活需求的手段。

二,生產資料公有制和按勞分配的實現使每個勞動者都能憑借勞動投入直接參與生產成果的分配,這種直接參與分配就使勞動者的生活消費水平的提高與經濟的發展處于同步發展狀態。我國有14億人口,有8、9億勞動者,如果勞動者人人都在企業參與生產成果的分配,就相當于我國幾乎所有人口的生活消費水平都能與經濟發展處于同步提高狀態,雖然有差別,但卻比資本主導的經濟所形成的差別要小得多。

三,生產資料公有制和按勞分配的實現同時也體現了勞動者對勞動所有權的利益要求,一方面會促使每個勞動者各盡所能,另一方面又保證了在分配上能夠多勞多得。這使社會主義企業或經濟實體形成了不斷發展的動力和活力。產權型企業的生存和發展是依靠老板或少數股東對利益的關心促使企業發展,而勞權型企業卻是全體成員對利益的關心而促使企業不斷發展,因此,它會使企業有更強大的動力。

四,由于生產資料公有制的實現,由于按勞分配的實現,社會主義生產方式的發展,不僅按照個人勞動投入的差別體現每個人的利益差別,同時也注意公共需要項目的發展。而公共產品的豐富,會從生存和發展環境上提高老百姓的生活水平。

現在我們來看看實踐中實現公有制和按勞分配與共同富裕的具體狀況。

對于人民公社,許多人是持否定狀態的,甚至有些人認為過去是“共同貧窮”。但是,我們注意到一個不可否認的基本事實是,在六、七十年代,僅僅靠種地的夫婦兩個社員,可以養活一個七、八之家,可以負擔三、四、五個孩子的情況非常普遍。從統計數字我們也發展,人民公社的25年(1956-1983),我國人口凈增加4億人,在六、七億人口的基數上,平均每年增加1600萬人。在以手工勞動為基礎的發展階段,增加4億人的結果說明了人民公社在發展生產力方面的成果,幾乎是古今中外絕無僅有的存在。從養活6億多人到養活10億多人,這意味著什么呢?意味著我國農業生產條件的根本改善,我國糧食生產能力的快速提升,我國老百姓的生存和發展環境的根本變化。

在人民公社時期,從社員個人收入的角度看,相對來說是比較低的,不能與今天相比,但比之以前當然是要好。那時我國工業薄弱,產品短缺是非常普遍的。但是,若從人的生存和發展能力來看,卻又是富有的。一對夫婦能夠撫養兩個孩子,那是維持勞動力的簡單再生產;而如果能撫養三個及以上的孩子,那是勞動力的擴大再生產了。如果夫婦兩個孩子能撫養四個孩子,那擴大再生產的增長幅度就達到了100%。從1956年到1983年這二十多年,我國人口增加了四個億,人口的增長率達到60%以上。這凈增長的4億人需要消耗多少物資?而且也不只是人口的快速增長,同時,人口的文化教育素質也有極大的提高。

1,我國人民公社時期的快速增加,首先利益于生產方式的根本轉變。建立在生產資料集體所有制和按勞分配基礎的生產隊的生產方式,已經不再是剩余價值生產方式,而已經是一種消費價值生產方式,已經不再是資本的生產方式,而是工本的生產方式了。工本生產方式與資本生產方式的根本區別它是以人的生活消費水平的提高和豐富為目的,以人的生存和發展為生產目的。因此,共同富裕不是從物質財富的增長多少體現出來,而是從人的生存和發展能力的提高程度上體現出來。在這其中,人口的增長幅度就是一個最明顯的標志。

2,在集體所有制和按勞分配的基礎上,每個參加勞動的社員都可以參與生產隊的年終分配,從而為每個社員通過勞動滿足自己的生活消費需要建立了直接的通道。

3,在按勞分配生產結果分配模式的條件下,由于對公共需要項目的重視,因而人民公社形成了豐富的公共產品。因此,雖然社員的收入看起來不多,但3-5元孩子就可以上學一學期學,生了病也只需要幾元錢就解決問題;及至娶個媳婦、造個房子也只需要一到三年的收入。因而低收入在公共產品富裕的環境下,并不表示貧困;相反,在公共產品缺乏的情況下,高收入并不表示富裕。譬如你一年有10萬收入,聽起來不錯,但買一套住房卻需要你幾十年的收入,你依然貧困。

4,由于是集體所有制和按勞分配,較好地處理了公共需要項目與個人消費生活的需要,因此,我國農業從實現電力化、到水利化、種植管理科學化、機械化及工業化等,生產和生活需求是相互滿足、互相促進。也就是說,實行生產資料公有制和按勞分配的勞權經濟,是一種平衡基礎上協調發展的經濟,在人民生活提高與經濟發展兩個方面是相互滿足、互相促進的。這就從根本上避免了經濟周期性地發生危機的狀況。

共同富裕是社會主義生產方式的基本特征。它是建立在全體勞動者各盡所能、按勞分配基礎之上的。共同富裕決不是在分配上做文章,更不是均貧富,劫富濟貧。因此,實現共同富裕最現實的途徑就是堅持公有制和按勞分配兩個主體,或者說堅持勞權經濟為主體的市場經濟體制,大力發展消費價值生產方式。

一方面我們希望共同富裕,另一方面又在積極推行和維護資本生產方式或剩余價值生產方式。如此南轅北轍,如此自相矛盾,譬如緣木求魚,不可得也。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號