從2018年2.5億日均活躍用戶躍升到2020年的6億,“火爆”的抖音已經成為國民級短視頻平臺。它自身定位為社交媒體,以原創舞蹈、搞笑視頻和記錄生活起家,但終究脫離不了技術變革的政治性。雖然效果和路徑不盡相同,但抖音與推特(Twitter)和臉書(Facebook)一樣,不可避免地因助力表達而具備了政治傳播功能。具體來看,抖音短視頻內容多元,部分視頻中攜帶了或明或暗、或強或弱、或正或負的政治信息。比如,不僅沒有遭到用戶排斥反而廣受追崇的政務短視頻成為傳播正能量的主要推手;反之,即便具備審查機制卻仍然存在一些隱含負面政治信息的視頻被傳播。眾所周知,政治信息的接收是政治情感養成的前提和關鍵。當抖音內在地嵌入大學生群體日常生活,甚至成為收集信息的主要途徑后,抖音便對大學生群體的政治情感產生了影響。

當下如何利用好抖音等新媒體,培育并提升大學生群體政治情感,是大變局時代政治傳播的新議題。現有研究中,對新媒體影響大學生政治情感“發生與否”“怎么發生”及“如何應對”存在如下三種解釋路徑。一是在政治心理學框架下,把政治情感納入政治認同范疇。比如,大學生在使用新媒體時,會對接觸到的信息作出直觀的情感反應,經過共情、接受、內化與外化四個步驟由政治情感升華為政治認同。由此,相關研究通常落腳于如何依托新媒體強化大學生政治認同,或者進一步聚焦于優化大學生思想政治教育路徑。二是以政治傳播為中介研究新媒體如何影響大學生政治情感。新媒體既有通過設定“議程”制約受眾“想什么”和“怎么想”的一般特性,也能夠改變傳統的自上而下傳播模式向平等、無序、互動、雙向發展,實現政治傳播模式和內容的雙重變革。除了傳播機制外,相關研究還對政務賬號和領導人公共形象塑造的策略等問題進行了重點關注,并在此基礎上分析如何影響大學生政治情感。三是新媒體成為當下青年政治社會化的全新場域。不論是通過新媒體獲取政治知識和政治信息,還是擴展政治參與途徑和深化政治參與效度,都是培養政治情感的過程。

綜上所述,作為新媒體新興勢力的抖音無疑能夠影響大學生政治情感,不過仍然存在繼續深入研究的空間與必要。具體來看,抖音短視頻的政治信息存在差異,大學生的政治情感也是分類和分層的,籠統地討論其影響機制不利于相關問題的發現與解決。那么,抖音短視頻對于政治傳播具有哪些特征與優勢,這些特征與優勢又對大學生哪些維度、哪些層面的政治情感產生了何種程度的影響,以及為什么會出現差異化的影響特征,這些問題仍需要作出實證性研究。在此背景下,本研究采取實驗的方式,結合問卷和訪談,旨在明晰抖音短視頻影響大學生政治情感的現實效果、內在機理與邏輯進路。

一、理論回顧與研究假設

抖音憑借其特征與優勢成為當下政治傳播的重要平臺,且具備影響大學生政治情感的能力。基于這樣的邏輯,筆者對既有研究進行了回顧并提出了研究假設。

(一)大學生的政治情感

政治情感的概念是比較清晰的,是在政治認知的基礎上對某種政治現象或政治行為所表現出來的愛或恨、喜歡或厭惡、同情或輕蔑等,它所反映的是主體對政治客體的一種特定的體驗關系①。國外學界,個人政治情感的研究通常與政黨認同或者對政治人物的支持有關②,也會涉及對當政者的反對與抗議③。另外,作為一種與理性相對的驅動力量,具備解釋公民政治行為復雜性的功能④。國內研究同樣遵循政治心理學的研究框架,將政治情感視作政治認同的一部分,或認同路徑的一個環節。比如,國家的特征、政治結構和社會發展狀況通過塑造個人政治情感來影響個人政治認同,情感因素在個體政治認同形成中起基礎作用⑤。而就其本身而言,則可從多個角度進行分類。首先,按照情感取向進行價值劃分,可分為積極政治情感和消極政治情感,對政治認同產生不同的影響;其次,根據客體差異進行維度劃分,可分為對政治制度、政治行為、政治事件和政治主體的政治情感⑥;最后,依據情感程度進行層次劃分,可分為較低層次的政治情緒和較高層次的政治情感,前者是主體在政治生活中根據政治期望和需求的滿足程度而產生的暫時性主觀體驗,后者表現為政治主體在對政治體系形成深刻認識的基礎上產生的一種復雜而又穩定的心理體驗⑦。進一步來看,政治情感還可以分成直覺水平、情境水平和理性水平三個層次,三者呈穩定性遞增趨勢⑧。

大學生政治情感是研究對象聚焦的產物,并未脫離政治情感研究的大框架。源于大學生群體對于政治穩定的重要性,對青年群體或者大學生群體政治情感的相關研究成為重要部分。既有研究主要有兩個特征:一是對大學生政治情感的特征、功能、影響機制以及培育途徑作了相對系統的研究,有著比較清楚的認知。二是通過定量方式,主要是采用問卷調查的方法評估了大學生政治情感的狀況。通常認為,大學生群體的政治情感以積極政治情感為主,除個體差異之外,整體上也表現出客體差異:對黨的領導、社會主義制度、國家的大政方針、改革開放等有著較高情感水平,但對一些政治現象和政治機制,如黨員的先鋒模范作用、官員腐敗、具體政策方面的情感度較低,且波動明顯。

上述既有研究對本文構建研究框架大有裨益。一是橫向維度和縱向層次上的分類能夠搭建起問卷調查的基本架構,二是相關分析為本文研究假設和實驗設計提供了先驗條件,三是定量研究的方法為問卷具體題項的設計提供了參考。

(二)抖音的政治傳播機制

政治傳播是指政治共同體的政治信息的擴散、接受、認同、內化等有機系統的運行過程,是政治共同體內與政治共同體間的政治信息的流動過程⑨。政治傳播具有不同的形態。如果將其看作一種傳播手段,則主要是通過政治宣傳、政治溝通和政治營銷等模式實現強政治信息的流動,表現為具有傳播主體主觀意愿的顯性政治傳播⑩。而如果將其視為一種結果的話,存在弱政治信息通過隱藏在其他信息之下實現傳播與流動的情況,既可能是傳播主體有意為之,也有可能是主要的傳播信息蘊含著政治信息,但總歸表現為隱性政治傳播。

新媒體的出現,為當代政治傳播勾畫了問題場域,重塑了既有傳播形態,解構了人們的認知方式,并且引起了學術界對政治傳播的廣泛關注。國外對新媒體政治傳播的研究主要集中在政治活動的預測和回溯上,尤其是通過對新媒體所傳播的強政治信息的收集與分析,同時還預測各類選舉結果?。如通過追蹤候選人粉絲增加以及與粉絲互動的情況來反映動員潛力,基于此建立分析模型預測國會選舉?。還有通過測評總統候選人在競選活動中被公眾在線討論的程度和在社交媒體網站推特上被提及的次數,作為量化其突出性的方法來研究新的政治傳播方式對競選活動的影響,探討新媒體是否具備改變美國總統競選活動的潛力?。此外,政黨或者候選人使用社交媒體的動機和策略同樣成為研究熱點之一?。西方政治有著突出的競選特征,對新媒體政治傳播的研究集中于“選戰”領域就是這種特征的具體化。此外,源于政治信息傳播的有效性,新媒體還成為策動社會革命或引發社會動亂的催化劑,其傳播與影響機制同樣是研究重點?。然而,需特別提及的是,由于政治體制差異,以政治競選為中心的新媒體政治傳播研究范式,除了政治信息的傳播機制外,其他理論與內容對于本文的參考價值比較有限。

從2008年社交媒體助力奧巴馬當選總統,到2010年有“Twitter革命”之稱的“阿拉伯之春”爆發,以及此前的特朗普“Twitter治國”,越來越多的事實證明,新媒體已經徹底改變了信息的生產和接收方式,各國的政治傳播早已進入新的時代。通過對傳播方式、路徑的改變,社交媒體在將權力結構從控制型、垂直型向分散型、交互型轉變的同時,也在重塑人們的政治參與行為,使人們熱衷于政治表達和參與且呈現出非理性傾向?。比較而言,新媒體政治傳播對中國的影響尚未達到這一程度,對政治結構、民眾觀念、社會整合與動員的改變有所表現但仍在可控范圍,并未對政治進程產生明顯影響。在中國情境下,相關研究主要集中在新媒體信息傳播對中國政治參與的影響(臧雷振,2016)、新媒體語境下政治人物尤其是領導人的公共形象塑造(郎勁松等,2013)、依托新媒體開展青年群體的思想政治教育(張永等,2017;李鑫等,2019)以及政務信息的“微政治傳播”(宋健,2019)。除了上述主題研究中涉及新媒體政治傳播機制外,也有大量著眼于傳播機制、特征、優勢、路徑與困局的專門研究(吳飛,2017)。總之,中國的新媒體政治傳播是以意識形態宣傳為核心的。

具體到抖音上,雖然以大眾娛樂和社交平臺為基本定位,但并不否認其具有突出的政治傳播功能,只不過不同于推特、臉書、You Tube等境外新媒體。一方面,根據相關法律、政策要求,抖音會通過審查機制將那些帶有強烈負面政治信息的視頻過濾掉;另一方面,不同層級、不同領域的政務抖音號的入駐,通過面向抖音受眾而優化的傳播策略,比如打破原先政務新聞嚴肅、死板、單一的模式,利用視頻、聲音打造場景豐富、內容廣泛、制作優良的傳播載體,一個又一個爆款視頻使其成為宣傳主流價值觀的新陣地。不過,抖音在傳播正能量的同時,也存在著負面傳播的風險。一些娛樂化的短視頻通常附帶負向弱政治信息,與抖音結合到一起后,其政治風險不容小覷。

總結起來,抖音有如下幾個特征使其在政治傳播方面蘊含風險。第一,嵌入日常生活。一方面,制作精良、覆蓋面廣、創意獵奇的短視頻以及全屏沉浸式的觀看體驗能夠為受眾帶來感官上的快感,成為人們記錄日常生活和娛樂消遣的平臺;另一方面,紛繁復雜的內容也使其成為人們獲知信息和觸摸世界的途徑,甚至是部分群體獲取信息的主要方式。第二,信息碎片化。抖音的傳播方式符合當下社會體系碎片化發展趨勢,這是它短時間內迅速崛起的原因之一。只不過,傳播碎片化背后隱藏的是信息片面化,造成邏輯不夠嚴謹、呈現事實不全面。更有甚者,在粉絲經濟的推動下,為獲取流量和關注,夸大甚至編造一些事實的情況屢見不鮮。片面、夸張與失實成為抖音短視頻需直面的一個問題。第三,推薦算法邏輯。抖音有著捕捉用戶瀏覽習慣和興趣的做法,并按照一定頻率推送相似內容,這種大數據下私人定制的視頻推送會逐步強化視頻內容所蘊含的信息。

眾所周知,政治情感的養成來源于對情感客體的認知,而認知的來源則是政治信息。由此,政治傳播也就成了塑造政治情感的關鍵方式。當新媒體政治傳播的優勢疊加抖音特征后,抖音確實具有影響大學生政治情感的作用。按照梅利亞姆所界定的“感性政治”的觀點,抖音傳播內容屬于那些感性的“使人激動的東西”,能夠調動人們的感性和情緒,可以起到維護政治需要的作用?。我們還應看到,抖音短視頻在制作過程中往往會摻雜人為的情感因素,這就導致受眾在認可“使人激動”的視頻內容的同時,接受了視頻背后所攜帶的價值觀。總之,抖音已經做到了政治傳播的生活化轉向,低政治象征的柔性傳播機制使其能夠影響大學生的政治情感。

(三)研究假設

基于上述文獻回顧和理論分析,我們可以作出這樣的邏輯推演。憑借自身特征及由此形成的傳播優勢,抖音短視頻能夠對大學生政治情感產生影響。并且,不同類型(正負向)、不同程度(強弱)、不同傳播方式(顯性、隱性)會造成差異化的影響效果。另外,從政治情感自身來看,不同維度、不同層次的情感構成,因自身特性差異而導致受視頻影響的效果不同。進一步看,對國家、對制度的政治情感屬于較高層次的理性情感,對一些具體機制、社會政治現象的政治情感近于較低層次的感性情感。前者比較穩定,受視頻影響較小;后者易受觸動,受視頻影響較大。根據威廉·F.斯通的個性性格理論,不同的家庭出身、社會地位、生活環境、人生閱歷以及認知能力的大學生群體具有異質性的政治性格,表現為同一視頻對不同政治性格的大學生群體產生差異化的影響實效。本文據此作出如下三點研究假設。

假設一:差異化的抖音短視頻會對大學生群體的政治情感產生差異化的影響效果;

假設二:大學生群體不同維度、不同層次的政治情感受抖音短視頻的影響效果存在差異;

假設三:不同政治性格的大學生群體表現為差異化的影響效果。

二、實驗設計與實施

實驗是通過一些手段干預數據生成的過程,既有方法論上的優勢,也存在現實條件的限制,因此要堅持“準實驗”的認知,在必要妥協的基礎上明確干預手段,實現實驗目的。

(一)實驗邏輯

探求實驗政治的邏輯,實質上是探索為什么要進行實驗政治,以及怎樣進行實驗政治的問題。我們可以從實驗的優勢、準實驗的妥協思維以及“正態分布”的認知觀念三個角度來回答。

首先,實驗政治的優勢。對政治現象進行因果關系推論有助于理解其發生原因或預測走向,已經成為政治學研究的重點領域。不同于其他研究方法,實驗政治主要著眼于因果關系的推斷,且在構建研究客體間可比性上具備強于案例比較和定量統計的優勢,能夠盡可能減少干擾項。結合本研究來看,探索政治情感變化與觀看視頻的因果關系,需要在明確知曉情感變化的前提下利用既有證據推測或證明產生變化的原因是觀看了某種視頻,而非其他干擾項。這就需要建立可比的比較(construct comparable comparison)以便作因果推論,即假設觀看了某種視頻的研究對象在未觀看該視頻時的政治情感水平,與沒有觀看該視頻的其他研究對象的政治情感水平完全相同,那么,觀測到的兩類群體的情感水平差異可歸因于是否觀看該視頻。總之,實驗政治的優勢在于,通過隨機分配研究對象和操縱原因變量實施實驗干預,最大限度減少不可觀測的未知干擾,實現直接的因果推論,而非相關推論?。

其次,準實驗的妥協思維。上文提到的實驗政治能夠控制變量、直接探尋因果關系的優勢是對于方法而言的。現實情況下,即便是自然科學都難以做到理想的實驗條件和環境,社會科學更因實驗對象為人和社會關系、樣本弱隨機性、干擾項難以控制以及干預手段的主觀性強等限制因素而更加復雜和不確定。因此,我們要對實驗政治有一個正確認知,即難以按照標準實驗設計展開。但這并不意味著實驗政治不可以進行,也不意味著實驗政治脫離一定標準,而是在對若干實驗準則妥協的前提下,不嚴格遵循實驗控制和干預原則的情況下開展實驗,稱之為準實驗?。具體到本研究來看,存在兩方面的限制。一方面,對干擾項的控制不夠充分。實驗者為實驗對象提供某種視頻,但并不能嚴格要求或限制他們不再觀看其他視頻。如果他們觀看其他正相關、不相關或負相關的視頻,會成為干擾項影響實驗效果,甚至破壞實驗實施的前提基礎。另一方面,即便按照隨機原則將實驗對象分配至實驗組,但囿于人的復雜性,難以保證組別間初始情感的同質性。舉例來說,某一組過多地分配了權威型人格的實驗對象,他們的初始政治情感水平本來就高,受視頻影響的程度較低,與理想的實驗條件存在較大差距。因此,實驗政治要想得以成行,必須堅持準實驗的妥協思維。

最后,“正態分布”的認知觀念。正態分布是一種自然現象,同時也是看待社會現象的一種觀念。并且,只有認可樣本的正態分布特征才使得諸多統計方法,如檢驗、方差分析、相關分析和回歸分析有價值。本研究同樣需要堅持實驗客體政治性格正態分布的觀念,即把實驗客體數量擴展到一定規模后,兩個實驗組的樣本特征都將趨于準正態分布。配合隨機分配實驗對象及事后刪除極端樣本的做法,能夠盡最大可能實現實驗對象在組別間的同質性。

(二)實驗設計

實驗是通過一些手段干預數據生成的過程,弄清對誰進行何種形式的干預這一問題就是實驗設計。結合本實驗的目的——探究不同類型的抖音短視頻對大學生政治情感產生怎樣的影響,可從以下三個步驟展開實驗設計。

首先,隨機分配實驗對象。實驗對象能夠代表研究對象是保障實驗價值的前提條件,也是選擇實驗對象的原則。因此,本研究在兼顧可操作性的同時,盡可能確保實驗對象的代表性。另外,在可行性的前提下盡可能擴大樣本規模以保障組別間樣本的同質性。基于上述要求和認識,本研究在天津8所不同類型高校,通過線上+線下方式招募志愿者300名,并以志愿者加入微信群的先后順序形成隨機數表進行分配,以便減少實驗對象個體特征的干擾。因為影響效果分為提升和減弱,故設置兩個實驗組——實驗組一與實驗組二,每一組有150名志愿者。

其次,明確干預手段。干預的目的是使自變量與因變量的關系更加直接與顯化,正確的干預手段至關重要。從本實驗的目的出發,我們可以將干預手段設定為,要求實驗組一和實驗組二觀看具有不同政治信息指向的抖音短視頻。具體來看,為方便管理和提升觀看效果,將150人的實驗組拆分為不同規模的微信群,模仿抖音推送特征在實驗期內(5天)早中晚三個時間段分別在微信群推送5條視頻,其中,實驗組一、二的視頻表現為相異的政治信息。這里需要對所選視頻作一個單獨交代,實驗組一考察的是具有正向政治信息的視頻是否提升大學生政治情感的問題,實驗組二與之相反。那么,體現中國共產黨的全面領導和中國特色社會主義制度優越性、中華優秀傳統文化和人民美好生活的正向視頻,如黨和國家領導人下基層、黨員沖在抗疫第一線、建造雷神山醫院體現的中國速度、急診三劍客、反腐斗爭成果、抗洪救災等,以及能夠體現“外國月亮比較圓”、與中國社會發展薄弱環節作出對比的負向視頻,如國外生活壓力小、物價低、不加班、度假常態化、免費醫療和教育、官員清廉、工匠精神等,可以作為視頻素材。

最后,測量實驗結果。在最后一次推送完視頻后,即時在實驗組一、二發放統一的測量問卷,保障結果測量一致性的同時,也能夠使時間積累和瞬時情感同時發揮作用,實現實驗效果的最大化。

還有一點需要強調的是,肯定會存在部分實驗對象政治性格相對偏激的情況。比如,強權威型人格的實驗對象不愿觀看講述國外生活美好的視頻,一方面,強制要求其觀看會產生不太友好的后果;另一方面,觀看視頻與否對其政治情感的影響也不會太大。因此要設置退出機制,否則,他們的數據會對實驗結果造成明顯干擾,與實驗初衷不符。

(三)問卷設計

因變量“政治情感”的內涵比較豐富,不論是對其進行專門測量,還是作為一個維度包含在政治認同的測量中,相關研究都是比較成熟的,為本文的問卷設計提供了非常有價值的參考。首先,根據文獻回顧和對“政治情感”內涵的解構,以政治情感對象分類作為構建一級指標的依據,區分出“對民族國家的情感”“對政治制度的情感”“對具體機制的情感”和“對社會生活的情感”四個維度。其次,在二級指標方面,基于實驗對象為在校大學生的實際,在借鑒一系列測量政治情感、政治認同、國家認同的相關研究的基礎上?,進行面向實驗對象特征和閱歷的修改。比如說,在“國家”維度上,“基層政府”是一項重要測量指標,但由于大學生群體與基層政府打交道較少,印象不清晰,故作為測量指標的意義并不大。還有,在“具體機制”維度上,教育和就業政策因與大學生群體息息相關而備受關注,題項設計需予以關照。最后,在預實驗之后根據數據和訪談反饋進行優化。

(四)實驗實施

在進行正式實驗之前,為驗證實驗設計的可行性、有效性,探索進一步優化空間,自2021年1月5日按照實驗設計啟動了預實驗,兩個組別各招募實驗對象30人。1月9日晚視頻推送完成后發放調查問卷。問卷數據表現出與理論假設的一致性,但不可否認是,一致性較弱。具體原因在于樣本量過少,少數極端選項就能夠在很大程度上影響整體均值。進一步訪談得知,觀看視頻確實能夠產生影響。總之,預實驗證明了實驗設計能夠實現實驗目的,具有可行性和有效性。因此,盡可能擴大樣本量,成為正式實驗的重點工作。按照計劃,招募志愿者300名隨機分配至兩個實驗組,于2021年1月16日啟動正式實驗,在微信群中公布步驟程序、過程要求和退出規則后于1月17日正式推送抖音短視頻,1月21日晚結束視頻推送并即時發放問卷。

三、實驗結果與分析

依據若干準則篩選所回收數據后,利用SPSS軟件進行編碼、錄入與統計,并對實驗假設展開驗證。最后,從實驗本身和實驗對象兩個方面,結合實驗干預、實驗結果及訪談反饋分析研究假設驗證與否的結論。

(一)問卷回收及處理

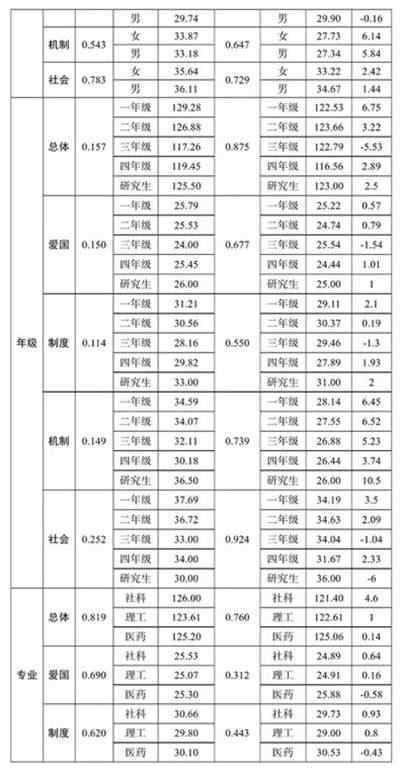

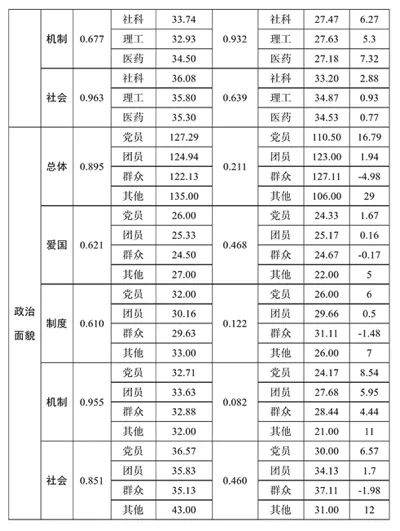

截至2021年1月21日晚結束實驗時,實驗組一有實驗對象158名,實驗組二有實驗對象142名。問卷回收截至1月22日中午12點,實驗組一回收問卷119份,實驗組二回收問卷122份。由于存在無效問卷,需要篩選后才能進行數據分析。而判斷問卷是否有效的標準有兩個,一是從實驗對象特征出發,刪除那些在特定問題上持刻板思想的樣本。問卷中題項3“反腐敗斗爭已經取得了壓倒性勝利”、題項4“中國共產黨的全面領導和長期執政優于西方的政黨輪替”和題項18“我能感受到國家領導人把人民放在心上”,或者屬于官方話語,或者屬于應然認同。如果出現刻板選項,即出現一個“1”或同時出現兩個“2”,再或者同時出現三個“3”,可判定該實驗對象具有相對刻板的思想。那么,不論任何類型的抖音短視頻都很難影響其情感認同,何況是在相對較短的干預時間內。所以,持有刻板思想的實驗對象在理論上不應該成為實驗對象,由于在實驗開展之前難以排查,故通過事后排除的方式將在特定問題上表現為刻板思想的問卷判定為無效。二是從問卷填寫上看,如果出現連續6個及以上的同一選項,則視為無效問卷。因為每個題項都有不同的情感指向,且設計了若干負向題項與正向題項交叉分布。如果出現連續6個及以上的同一選項則有隨意填寫的嫌疑,可判定為無效問卷。結合上述兩種判定依據,實驗組一有無效問卷15份,其中因在特定問題上持刻板思想的無效問卷8份,因存在隨意填寫嫌疑的無效問卷7份,有效問卷104份,有效率為87.39%;實驗組二有無效問卷14份,其中因在特定問題上持刻板思想的無效問卷3份,因存在隨意填寫嫌疑的無效問卷11份,有效問卷108份,有效率為88.52%。經過篩查后的問卷,實驗組一的Cronbach's Alpha系數為0.515,實驗組二的Cronbach's Alpha系數為0.596,滿足信度要求,實驗對象在一定程度上符合正態分布,這排除了存在特定價值觀影響實驗結果的情況。實驗對象的性別、年級、專業和政治面貌的構成比例如表1。

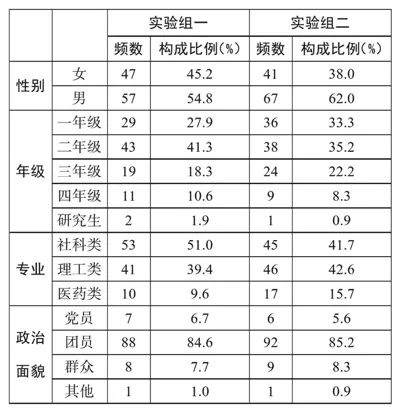

表1 實驗對象特征比較

(二)檢驗假設

問卷中考察政治情感水平的指標標記為李克特九級量表,賦值1到9,數值越大表示認同度越高。因為題項6、7、8、9、10、11、13、17為反向設計,在計算整體總分和各維度總分時需要進行相應轉化。

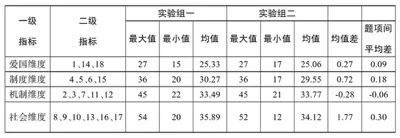

假設一檢驗。由表2可見,觀看正向視頻的實驗組一的整體政治情感的平均值、最大值和最小值,均高于觀看負向視頻的實驗組二的對應數值。這說明差異化的抖音短視頻會對大學生群體的政治情感產生差異化的影響效果,假設一成立。不過,實驗組一和實驗組二在政治情感均值上的差距并不大,且部分題項出現了與整體表現相反的結果。具體來看,題項2、7、11、12、13出現了相反的結果,題項1、6、9、14、15的差距偏小,題項3、5、8、18的差距居中,題項4、10、16、17的差距較大。

假設二檢驗。由表3可知,實驗組一和實驗組二的實驗對象在不同維度上的政治情感水平存在差異。并且,實驗組一和實驗組二在愛國和制度等較高層次理性情感方面的差距非常小,而在社會政治現象等較低層次感性情感方面的差距則比較顯著。不過,在對具體政治機制方面的政治情感差距并未呈現出居中的情況。說明假設二被部分證明。

假設三檢驗。表4表明,實驗對象在不同性別、年級、專業和政治面貌等屬性之間,或者同一屬性在不同實驗組之間,都具有差異化的影響效果。不過,雖然存在直觀的差異且在部分指標上差異明顯,但全部未能構成統計學意義上的“顯著性水平”(P<0.05)。故假設三不成立。

表2 實驗組一與實驗組二整體情感水平及差距

表3 不同維度政治情感水平及差距

表4 個人基本屬性與政治情感的單因素ANOVA檢驗

(三)結論分析

根據前文理論假設驗證,本文得出如下結論:不同類型的抖音短視頻能夠對大學生群體在不同維度、不同層次的政治情感產生不同程度的影響。從實驗本身和實驗對象兩個方面,結合實驗干預、實驗結果及訪談反饋可以論證及認識上述結論的正確性。

一方面,實驗結果與干預手段是相對匹配的。首先,作為干預手段的抖音短視頻,只能在其傳播內容所覆蓋的情感維度、層次產生作用,對其他維度、層次的溢出效應有限。因此,當實驗組一的干預視頻局限在中國共產黨的全面領導、中國特色社會主義制度優越性和人民美好生活的正向視頻,如國家領導人下基層、黨員沖在抗疫第一線、建造雷神山醫院體現的中國速度、急診三劍客、反腐斗爭成果、抗洪救災等。實驗組二的干預視頻控制為能夠體現“外國月亮比較圓”、與我國社會發展薄弱環節作出對比的負向視頻,如國外生活壓力小、物價低、不加班、度假常態化、免費醫療和教育、官員清廉、工匠精神等內容時,就只會對相應的政治情感產生影響。因此會形成題項4、10、16、17差距較大,題項1、6、9、14、15差距偏小,題項3、5、8、18差距居中的格局。舉例來看,在實驗組二的微信群中投放了大量關于國外生活壓力小、風景美、物價低、不加班、常度假的視頻,整體表現為國外生活美好。結合訪談發現,這些片面的只展現好的方面的視頻,確實讓實驗對象產生了羨慕和向往的情感。比如,當被問到看完視頻有什么感覺時,微信名為“安琪拉達”的實驗對象談道,“感覺國外在學習上比較開放?,科技比較發達”,比較認可“國外比國內好”的觀點,且較向往國外生活,“有能力的話還是想去國外體驗一下”。而“國內太累,節奏太快導致非常緊張”是認為“國外比國內好”的主要原因。微信名為“溫柔撲了個空”的實驗對象覺得“美國物價怎么會低得這么離譜,真是超乎想象”。當被繼續追問是否認為視頻內容虛假時,她認為“并沒有,就是有點驚訝”,同時表現出“有一點向往”的情感。該實驗對象平時主要關注“搞笑視頻”和“文案館”等抖音賬戶,關于國外生活的視頻接觸較少,所以作為干預手段的相關視頻給她傳播了新的信息,對其相應情感的產生或改變的影響較大。而實驗組一并未實施類似干預,所以在題項10和17上表現出明顯的組別差距。同樣,實驗組一投放了大量關于黨員抗洪救災,尤其是抗擊新冠病毒疫情沖在第一線的視頻,題項16也表現出明顯的組別差距。另外,實驗組一和實驗組二分別對題項8和題項18相關情感作了相應干預,所以也產生了一定的組別差距。相比而言,有關經濟發展前景的視頻并未被當作干預手段,因此,兩組實驗對象對經濟發展的信心并未被實驗所干預,對其認識與情感停留在初始水平,故題項1的組別差距不大。

其次,抖音短視頻對不同維度、不同層次的政治情感的影響效力存在差異,所以出現了部分題項組別間差距較小的現象。比如,題項10和17都屬于社會政治維度的較低層次的感性政治情感,易受影響。而對于政治制度的情感則屬于較高層次的理性情感,是在長期政治社會化過程中形成的穩定情感,視頻對其影響程度較小。題項10和17理論上與題項15存在互斥關系,實驗組二在題項10和17得分較高,題項15得分應該較低,形成組別間較大差距。而實際情況則是實驗組二的實驗對象對中國特色社會主義制度的情感受視頻影響程度并不大,組別間并未顯示出明顯差距。所以說,在題項1、6、14、15上未形成明顯的組別差距,并不意味著視頻未產生影響,反倒是因為能夠對穩定的理性情感產生影響,更加說明了視頻的效力。

最后,存在干擾項影響實驗結果的情況。通過表1可發現,題項2、7、11、12、13出現了相反的結果,部分題項組別差距過小,如題項9;或過大,如題項4,也不符合理論預期。之所以出現這種情況,從實驗本身的角度來看,主要原因是存在如下三類干擾項。一是在實驗期間觀看非實驗組提供的其他視頻,尤其是實驗組二觀看正能量視頻,會嚴重抵消作為干預手段的視頻的影響效力。通過訪談發現,部分實驗對象具有關注政務抖音號的行為,即便不關注,抖音也具有向特定群體的推送機制。總之,場景壯觀、貼近現實、內容廣泛、制作專業的爆款正能量視頻非常具有感染力,能夠在很大程度上抵消實驗組二干預手段所產生的影響。二是中外抗擊新冠病毒疫情過程中表現出的巨大反差進一步堅定了大學生群體愛黨、愛國、愛社會主義的情感。加之在實驗組一投放了大量關于黨的領導優越性的視頻,所以屬于制度維度較高層次理性情感的題項3出現了明顯的組別差距。另外,實驗組二投放了一些美國物價低、常度假、風景美的視頻,遭到了一名實驗對象的明確反對。通過訪談了解到,他(微信名為“塵安”)對美國抗疫表現非常失望,認為美國制造了病毒并甩鍋中國,這種行為“令人作嘔”。因此,“雖然國外生活很好,但是我更喜歡中國”。所以,題項12出現了實驗組二得分高于實驗組一的情況,說明大家對中國政府抗擊疫情的表現是非常滿意的,即便實驗組二未進行抗疫類的正向視頻干預,實驗對象同樣認可政府的抗疫表現。同時,堅定的較高層次政治情感具有溢出效應,能夠提升較低層次的政治情感,或者對一些政治機制和現象具有較大的包容性。三是隱性政治信息易造成認識偏差。抖音和微信都對負能量的視頻具有審核機制,既不容易下載也不容易發送,另外考慮到實驗的現實影響問題,實驗組二選擇的干預視頻是“國外好”而非“國內差”。比較而言,“國外好”所傳達的政治信息比較隱晦,且由實驗者下載提供給實驗對象,存在著認識不統一甚至未能識別到政治信息的可能,僅把視頻當作對國外情況的介紹。因此,即便題項2和11出現了組別差距,但變化幅度非常小,可視為樣本偏差。題項13出現相反情況,也很大程度上源于實驗對象對干預手段的理解偏差。因為在實驗組一投放了大量反腐斗爭的視頻,且具有一定的時間跨度,容易給實驗對象造成“腐敗現象仍然很嚴峻”的錯覺。

另一方面,干預手段效果的發揮受到大學生理性思維的調節。在認識到實驗結果與干預手段匹配的同時,也要承認二者的匹配程度并不算很高。分析這一結果產生的原因,除了實驗本身限制因素較多之外,實驗客體的理性程度較高,造成其政治情感受抖音短視頻影響較小也是原因之一。

大學生群體理性程度較高的一個突出表現,是能夠客觀地看待實驗組二“國外好”的視頻,能夠認識到這些視頻的片面、夸張和失實。微信名為“WYJ”的實驗對象(實驗組二)說:“我感覺拍視頻的人很可愛。視頻本身觀點有瑕疵和局限性,拍視頻的人未必不知道,但是總用煞有其事的語氣和嚴肅的態度。發達國家的生活水平當然要高于我們,但是視頻比較極端地展現某一方面,不能輕易改變我的看法。”另一位實驗對象(實驗組二,微信名為“CAt4s”)認為視頻里面的內容在“胡說八道”,因為他覺得國外生活并沒有視頻所展現的那么美好。微信名為“夢夢夢云阿”的實驗對象(實驗組二)認為“視頻所講的西方國家的生活方式和生活水平,好像給人特別舒適和便利的感覺”,不過“感性上有向往的傾向,理性又會拉住我”,而被“拉住”的原因在于“生活在中國,更多時候能夠真正感覺到幸福,比如疫情期間”。微信名為“小明”的實驗對象(實驗組一)覺得看完視頻確實會有“情緒上的小波動,但不是很強烈”,因為“對中國的認識已經比較成熟定型了,而且比較正面,這些視頻也是比較正面的,和我之前的認識吻合,所以不會改變我的認識”。正是這些理性思維,使實驗干預手段尤其是在實驗組二中,難以發揮應然效力,造成實驗結果與干預手段匹配度不高的局面。

通過訪談可以發現,大學生群體擁有較高的理性思維,來源主要有以下幾點。一是“國外的月亮確實不更圓了”。“00后”的大學生在他們世界觀形成階段,面對的是“家門口就是世界最好的”中國,國家綜合實力、科技實力、國際地位,政黨執政能力、政府效率、廉潔程度,個人生活水平、便利性、舒適性并不比西方差,有些甚至更好。所以,片面地說西方好在大學生群體中沒有市場了。二是信息不對稱的情況在逐漸改善。以前,大學生群體接收信息的渠道有限,官方媒體的硬宣傳受歡迎程度比較低,這就為別有用心之人炮制信息提供了空間。而當下,自媒體的出現很大程度上打破了信息不對稱的局面,開拓了大學生視野。以抖音上國外免費醫療為例,有相當多的視頻在片面介紹免費醫療的好處,說全民終身享受免費高質的醫療服務,生病完全不用擔心。同時,也有大量視頻比較客觀地講述免費醫療的真實情況,或者強調其不足之處,比如說免費之外存在很大比重自費部分,免費醫療預約制比較低效,很多病情得不到及時救治,而效率高的自費醫療費用極高等現實。因此,當信息極大豐富,大學生又善于搜集信息時,免費醫療的“神話”也就不攻自破了。三是面向大學生群體的思想政治教育工作取得了成效。黨中央歷來對大學生思想政治教育工作高度重視,尤其是在理直氣壯講好思政課的要求下,思政課程和課程思政的結合使得思想政治教育取得實效,培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人這個根本問題逐步得到解決。集中表現在大學生群體對中國特色社會主義制度的優越性,對堅持黨的全面領導的科學性有著正確的認識和高度的認同,同時,面對海量龐雜、良莠不齊的現象擁有良好的分辨能力。

應該看到,上述三點原因是相輔相成的,疊加作用提升著大學生群體的理性思維,進而弱化了干預手段的作用發揮,使得實驗結果與干預手段的匹配度并不算高。

四、討論及反思

抖音短視頻能夠有效傳播政治信息,在嵌入大學生日常生活的同時,改變其政治情感。不過,政治情感是一個相對籠統的概念,它本身集合著不同維度、不同層次的價值判斷,同時抖音短視頻的政治信息也有強弱、正負之分。辨析后者對前者產生影響的機制與程度,是政治傳播與政治心理學領域研究中有待探索的未知領域。為此,我們對300名大學生志愿者進行實驗干預,以參加實驗順序隨機分成觀看正向視頻的實驗組一,和觀看負向視頻的實驗組二,模擬抖音算法推送機制持續5天投放相關視頻作為唯一實驗干預手段,以盡可能精準測量抖音短視頻對實驗對象政治情感的直接影響。

本實驗證明了兩個“常識”:一是不同類型的抖音短視頻能夠對大學生政治情感產生不同的影響;二是不同維度、不同層次的政治情感受抖音短視頻的影響程度不同。但是,我們也發現了一些“反常”現象:一是大學生樣本特征在政治情感不同指標上并不存在統計學意義上的差異;二是制度維度的部分指標——題項4和5出現了較大組別差距,這與穩定的理性情感假設是不相符的;三是社會維度的部分指標——題項9和13出現了非常小甚至相反的組別差距,這與干預手段在其他題項生效的情況也是不相符的。對于這些偏差,我們認為是實驗不夠完善造成的。限于諸多條件約束,社會科學的實驗只能在對多項準則妥協的前提下開展準實驗,難以避免出現較大的誤差。

對本研究而言,實驗設計不完善或需要提高的部分主要有以下幾點。一是未能測量未觀看視頻時的實驗對象的政治情感水平。因為,在較短時間內,用同一個結構的問卷即便是對題項進行修改,去測量變化也是不現實的。因此,對本實驗的優化可以建立一個不觀看視頻或觀看無政治信息視頻的參照組,用參照組的數據代替實驗組的原始水平。二是仍需進一步增加樣本數量,因為只有樣本達到一定規模,才能最大限度形成正態分布,保障實驗組一、二的實驗對象的原始政治情感處在一個大體類似的水平,盡可能“建立可比的比較”。同時當樣本足夠大時,也能夠盡可能消除個別刻板思想的影響。三是問卷還需優化,在題項設計上充分考慮樣本特殊性,增加題項與實驗對象的共鳴感,部分與其生活經歷較為疏遠的題項需要刪改。另外,可利用因子分析的方法優化問卷結構,強化統計學上的意義。四是對其他變量的控制比較困難。由于本實驗的干預手段不是一次性而是一個持續5天的過程,難以對實驗對象信息接收進行排他性控制,這是本實驗的最大薄弱之處,也是在研究者現有能力下難以克服的障礙。

總之,本實驗尚為薄弱,或因實驗設計不足,或為社會科學準實驗固有障礙,但并不影響其作為對實驗政治的一次有益嘗試。目前,實驗政治的相關研究還極為匱乏,所以我們希望本文能對實驗方法的推廣起到拋磚引玉的作用,吁請更多學者對實驗設計、干預手段、變量控制、干擾排除開展更加深入、多元的探究與優化,推動中國政治現象研究本土化創新。

注釋:

①威廉·F.斯通:《政治心理學》,胡杰譯,黑龍江人民出版社1987年版。

②Leonie Huddy, et al.,“Expressive Partisanship:Campaign Involvement, Political Emotion, and Partisan Identity”, American Political Science Review, Vol.109, No.1, 2015, pp.1-17.

③Karin Wahl-Jorgensen,“Toward a Typology of Mediated Anger:Routine Coverage of Protest and Political Emotion”, International Journal of Communication, Vol.12, 2018, pp.2071-2087.

④Patrick R. Miller,“The Emotional Citizen:Emotion as a Function of Political Sophistication”, Political Psychology, Vol.32, Issue4,2011, pp.575-600.

⑤桑玉成、梁海森:《政治認同是如何形成的?》,《復旦學報(社會科學版)》2017年第4期。

⑥參見王浦劬《政治學基礎》,北京大學出版社1995年版,第323頁。

⑦薛中國:《政治認同的心理結構和過程》,《吉林省教育學院學報》2007年第4期。

⑧羅遠航:《當代大學生政治情感狀況淺析》,《學校黨建與思想教育》2005年第2期。

⑨荊學民、蘇穎:《中國政治傳播研究的學術路徑與現實維度》,《中國社會科學》2014年第2期。

⑩荊學民、段銳:《政治傳播的基本形態及運行模式》,《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2016年第11期。

?Thomas J. Johnson and David D. Perlmutter,“Introduction:The Facebook Election”, Mass Communication and Society, No.13, 2010,pp.554-559.

?Matthew C. MacWilliams, Forecasting Congressional Elections Using Facebook Data, London:Cambridge University Press, 2015,pp.579-583.

?S. Hong and D. Nadler,“Which candidates do the public discuss online in an election campaign?:The use of social media by 2012presidential candidates and its impact on candidate salience”, Government Information Quarterly, Vol.29, Issue 4, 2012, pp.455-461.

?Gunn Sara Enli and Eli Skogerbø,“Personalized Campaigns Party-Centred Politics:Twitter and Facebook as arenas for political communication Information”, Communication&Society, Vol.16, Issue 5, 2013, pp.1-18.

?D. Trottier and C. Fuchs, Social Media, Politics and the State:Protests, Revolutions, Riots, Crime and Policing in the Age of Facebook,Twitter and Youtube, New York Routledge, 2014.

?韓娜:《社交媒體對政治傳播影響的研究——基于批判的視角》,《新聞記者》2015年第8期。

?“感性政治”,是指為了維護政治權力而使用感性的、非理性的“使人激動的東西”,比如利用某種象征和儀式來調動人們的感情和情緒來維護權力。參見Merriam C.E., Political Power:Its Composition and Incidence, New York:Mcgraw-Hill Book Company,1934, pp.147-152。——作者注

?余莎、游宇:《不操縱無因果:實驗政治學幾個核心的方法論問題》,《甘肅行政學院學報》2017年第2期。

?臧雷振:《社會科學研究中實驗方法的應用與反思——以政治學科為例》,《中國人民大學學報》2016年第5期。

?周小李、劉琪:《大學生網絡政治參與對其政治認同影響的實證研究》,《高教探索》2018年第12期;戴建波:《“90后”大學生政治認同實證研究——基于湖北七所高校的調查分析》,《高教探索》2016年第7期;何玉芳、盧強:《中國青年對人民代表大會制度的情感取向研究》,《山西大學學報(哲學社會科學版)》2016年第1期。

?通過事后了解,該同學所說的“開放”,是指對于學習的態度,即可學可不學的選擇,不像中國的大學生,學習成為獲得成功的主要路徑。這與其期末考試期間進行了高強度的復習和期待期末成績的緊張有關。——作者注

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號