《資本論》為什么不是現象學

——商品生產形式與剝削通史

【作者按】在經濟形態社會中,主體邏輯好似無跡可尋!事實果真如此嗎?以工資幽靈為例,資本工資怎一個“賣”字了得(言可變資本),怎一個“無”字了得(言勞動力價值),怎一個“算”字了得(言計時工資),怎一個“拜”字了得(言計件工資)!人面獸身的結果是揭示商品生產對象的大寫字母意義“兩儀象”的普遍存在性。所謂勞動酵母,不過是“肉身”;所謂階級賣力,不過是“幽靈本身”。工藝元、階級元鎖定主體矛盾的具象入口,是為“經濟矛盾元”。于是可以理解:只是作為“異化生產關系”,資本具有偉大的文明作用——資本的生產力。“資本的生產力”意指資本駕馭勞動條件和生產條件的力量或能力。它的物象形式是“資本生產要素”。作為“生產要素”,資本邏輯掩蓋著主體邏輯,使主體邏輯成為經濟舞臺“幕后的幽靈”。于是為了解答“主體邏輯的幽靈性”,必須在商品生產邏輯內部說明主體邏輯之于資本邏輯的工作關系。所貼出的內容系對“主體邏輯與資本邏輯——《資本論》為什么不是現象學”一文(刊于《政治經濟學研究》2022年第4期,第16—30頁)的主題摘錄,該文的第二部分,吉林財經大學全國中國特色社會主義政治經濟學研究中心基金項目“《資本論》、工資與現代化:馬克思主義方法論研究”(2022WZD010)的階段性成果。任何社會歷史有機體皆“肉身”與“幽靈”的結合。這就是幽靈學的研究領域。以商品“兩儀象”(商品兩因素)為例,使用價值即是“肉身”,價值的歷史對象性規定即是“幽靈”。商品生產邏輯說到底是“主體邏輯”(勞動二重性)對“資本邏輯”(資本運動和自我構造化)歷史關系的矛盾具象。商品怎一個“異”字了得,勞動力商品怎一個“算”字了得。貨幣轉化為資本的邏輯幕后是歷史,又以“商品——勞動力商品”為線索的總布局。經之,緯之,行之,知之,奇文共欣賞,疑義相與析!請您不吝指正。

邏輯是統治的工具

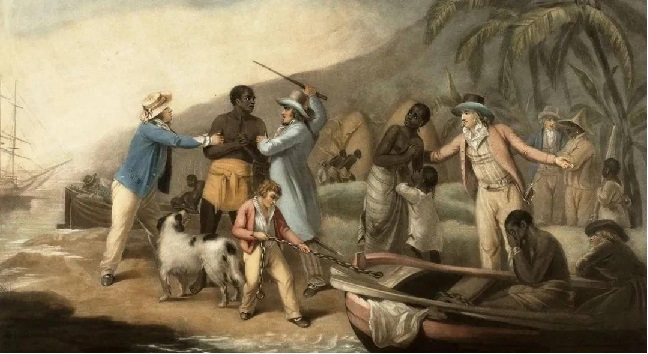

《資本論》理論終結篇關于“各種收入及其源泉”的工作規劃暗藏對邏輯工具性質的思想總揭發。為了科學說明剝削器官的歷史生長,馬克思決定采用特殊的“商品表達法”:商品既作為邏輯工具,也作為歷史實存的統治關系的發展和滅亡運動。須知,歷史過程是“共同體—商品”,歷史結果是商品生產形式。故此,作為階級化的生產方式,資本不能穿越一切歷史時空,替換它穿越歷史的是商品。作為開端規定,商品是統一諸種剝削規定的歷史生產形式:包括剝削的階級形式、統治形式和經濟形式。商品既與地租并存,也與剩余價值并存:作為生產形式,它建立起全部剝削歷史的內在機理聯系;作為生產方式,它使奴隸商品生產歷史羽化為勞動力商品生產。

這導致階級化運動趨勢的急劇增長:一方面,小財產的分化結果是形成無產者和資產者的社會對立;另一方面,初步形成的雇傭勞動階層又勢必加速小財產的歷史關系向大財產的資本規定轉化,以至于“無產化”(經由算法統治而達到)的本身就是轉化中介。在這一切運動中,財產集中起到關鍵作用。它支配著剝削的社會程度、范圍和方式的轉變,而剝削形態和方式的改變又反過來要求普遍加強對于勞動者和直接生產者的社會財產統治。亦即,“既然它不是奴隸和農奴直接轉化為雇傭工人,因而不是單純的形式變換,那么它就只是意味著直接生產者的被剝奪,即以自己勞動為基礎的私有制的解體”,由此,最終導致“靠自己勞動掙得的私有制,即以各個獨立勞動者與其勞動條件相結合為基礎的私有制,被資本主義私有制,即以剝削他人的但形式上是自由的勞動為基礎的私有制所排擠。”

【注:馬克思:《資本論》第1卷,北京:人民出版社,2004年,第872—873頁。】

因循商品發展邏輯,對馬克思而言,有意義的是比較兩種歷史剝削方式的聯系:封建剝削和資本剝削。這是關于勞動剝削的兩種典型歷史形態:一者屬于對于農奴乃至一切處于宗法體系之內的勞動者的身份性剝削,剝削對象是與小財產(小私有制)聯系的個人所有制I;一者則屬于對于產業工人乃至一切被社會化生產囊入其中的社會勞動者的財產性剝削,剝削對象是與大財產(大私有制)聯系的個人所有制Ⅱ。兩者決定性的區別在于:一者是勞動者和他的勞動條件的內在結合,一者是勞動者和他的勞動條件以“所有權分離”為中介運動的外在結合,以至于“在前一道路形式上,身份關系好似‘內生變量’,而財產形式是‘外生變量’;在后一道路形式上,財產關系好似‘內生變量’,階級身份則是‘外生變量’。”

【注:許光偉:《有機構成、人的發展與黨的策略問題通史道路的理解域》,《湖北經濟學院學報》2021年第5期。】

商品生產形式與剝削通史——主體邏輯

于是全部市民社會關系在封建制類型上表達為“個人所有制(直接生產者)+身份所有制”,在資本制類型上表達為“個人所有制(無產者)+財產所有制”;在這種意義上,馬克思傾向于把“市民所有制”視為個人所有制I向個人所有制Ⅱ過渡的必要中介,即兩種個人所有制紐結的規定性。繼而在馬克思看來,市民關系不僅體現為個人所有制I向個人所有制Ⅱ歷史過渡的機理關系的形成,本身也是身份和財產的有機紐結。市民關系的不同經濟形式折射著主體被奴役的歷史狀況。并且總的來說,“勞動者的奴役狀態是產生雇傭工人和資本家的發展過程的起點。這一發展過程就是這種奴役狀態的形式變換,就是封建剝削轉化為資本主義剝削。”

【注:馬克思:《資本論》第1卷,北京:人民出版社,2004年,第823頁。】

然而,經濟基礎需要擁有一個通史的工作概念:市民社會;它從生產方式的主體類型學方面落實階級統治的規定,形成經濟的社會形態的人的發展的統一線索——個人所有制,勞動二重性則為其“邏輯表現”。以勞動二重性觀之,個人所有制的內涵結構為:“勞動者—勞動”以及“所有制—勞動發展形態”。從而,馬克思的分析邏輯是這樣形成的:

(1)個人所有制I的歷史表達式是“勞動+身份統治”,催生以直接生產者為基礎的“小財產社會”。在這種社會形態中,商品生產處于從屬地位,由于執行宗法統治,“財產積累是不自生的”,“反映為生活資料自主制度賦予的身份積累‘自生性’(或自主成長)與財產非自主成長的二重規定統一”,“這決定不可能有普遍的資本形式。”(2)7

【注:許光偉:《有機構成、人的發展與黨的策略問題通史道路的理解域》,《湖北經濟學院學報》2021年第5期。】

(2)與之相對照,個人所有制Ⅱ的歷史表達式是“勞動+財產統治”,這意味著身份統治向財產統治的類型學的歷史變更:“小財產”的社會根基將被逐漸拔除,替代它的是執行算法統治的“大財產社會”。“如此一來,只能從商品批判的完整的涵義上去理解‘市民社會’,它本質上是蘊含歷史客觀批判的發展規定。市民社會的核心內容是與商品有關的‘生產關系和交往關系’。”市民社會驅動著個人所有制的發展,反過來,個人所有制的歷史發展使得孵化統一的“商品的經濟形態社會”成為可能,“它的工作組成是市民社會及以之為直接基礎的資本主義社會。”

【注:許光偉:《<資本論>的藝術高度:社會客觀批判關于“商品批判”和“資本批判”的歷史辯證法》,《上海對外經貿大學學報》2016年第1期。】

(3)市民社會按照自身的發展邏輯醞釀著“資本的原始積累”,后者就其本性而言,在于執行“暴力的經濟力”。“因此,所謂原始積累只不過是生產者和生產資料分離的歷史過程。這個過程所以表現為‘原始的’,因為它形成資本及與之相適應的生產方式的前史。”

【注:馬克思:《資本論》第1卷,北京:人民出版社,2004年,第822頁。】

一旦尋求到統一個人所有制的歷史線索,貨幣轉化為資本的路徑在邏輯上也就愈加清晰了。“假如黑格爾把普遍和特殊的同一性學說進一步發展成為特殊本身的辯證法,那么特殊——在他看來不過是被中介的普遍——就會被賦予和普遍一樣的權利。”

【注:[德]阿多諾:《否定的辯證法》,張峰譯,上海:上海人民出版社,2020年,第286頁。】

“人體解剖”是“猴體解剖”的鑰匙

剝削事件關切的不是普遍性(一般邏輯),而是駕馭一般的特殊性(特殊邏輯),就像GDP最終成為剝削器官的終端顯像——統治道具的總指向——那樣的景象。

這里替代絕對邏輯(邏輯一般)的是所謂歷史生產一般,即階級(經濟)、剝削(階級實體)、統治(階級工具)三者統一“歷史具體”的發生與呈現,是為階級工作總邏輯(階級一般)。

即是說,資本實際統治秩序包括三大階級:雇傭工人、資本家、土地所有者,但是階級的整體只有對立的運動兩極;經濟統治形式是一元的,剝削是由“宗法剝削”向“算法剝削”累積,其間醞釀了統一的統治構序方式的歷史誕生。

為了研究資本剝削,我們必須研究資本的“發生”,而為了研究資本階級發生和資本剝削關系的全部呈現,則必須將商品視為關于歷史生產對象形式的總規定和總范疇。商品形式總布局引出“剝削即統治”的工作邏輯,闡明剝削依統治而建立的階級與經濟同構原理,最終落實為關于“如何剝削=如何統治”的統治理論探究。

它預告:不僅地租向剩余價值的轉化從而形成剝削內容一般,以貨幣向資本的轉化為歷史前提,而且剝削形式的實踐轉化——以所有制轉化為背景的所有制形式的內部轉化運動,同樣以這一前提下系列的經濟統治形式的生成運動為現實中介。

“商品”向“勞動力商品”歷史開拔

貨幣地租事實上包含兩重運動規定:(1)貨幣(形式)轉化為資本(形式);(2)地租(形式)轉化為剩余價值(形式)。

既然地租向剩余價值的歷史轉化,本身包含了統治形式構成的主動構序活動,貨幣向資本的歷史運動轉化就是多條線索的具體統一,即“六冊計劃工作線索”。兩重“形式轉化”的運動聚合為剝削(產)—階級(封)—統治(建)之讀的“三位一體”,作為“再現對象”和“批判對象”的現實規定,是以必須將所有制形式構成的一般形態直接寫為“身份—財產”,以解決對身份與財產的直接合一、半解開及全解開的社會構造及實踐機理的揭示問題。

蓋由剝削一般轉向剝削特殊,故統治方式的社會構序與再造行動即符合生產方式的總體運動規律:例如說,一切雇傭勞動收入打回原形后都是“階級工資”(以工人財產安排決定工人生活資料的社會安排),于是“計時工資(身財合一)→計件工資(身財合一的分解狀態)→勞動者收入(所有制形式分解狀態下財產的個人秩序)”統治層級的形成,不過確證階級工資是階級斗爭的內生變量罷了。

又毋寧說,資本的工資邏輯自然是對于工人自身所遭受的社會剝削狀況日趨惡化和受壓迫程度日益加重的一個恰當的經濟證明。

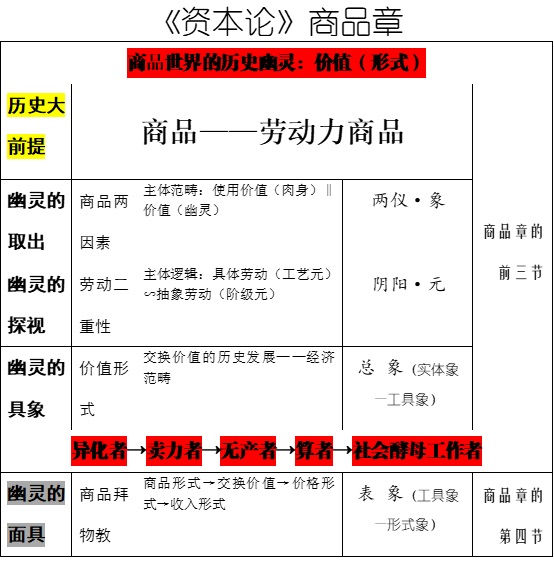

《資本論》為什么是“幽靈論”(附表)

商品章是依據商品歷史世界的發展線索所制訂的對“商品——勞動力商品”進行邏輯化的工作,由于將人類史觀、勞動史觀并入生產史觀,在這里,物質生產對象和商品對象合而為一了,構成用以認識批判的“階級對象”。現象學并非和本質論對立,事物的內容和形式也并非截然分立,它的真正對立面乃是“幽靈論”。就一般性而論,現象學因其重視實證主義的在場性,合乎唯物主義技術路線,且關切主體人的個體性要求,便倍加流行。軟肋是總象忽略,且理論刪除本質的獨立性,人為制造假象的獨立。現象學為識而識、為知而知,促成了識與知的關系分裂,最終瓦解歷史世界的對象全體性。就實質而言,現象學是一具死尸、幽靈的空殼!其搬弄各種解釋機巧,目的也就在于腐蝕鮮活的歷史思想。

現象學的另一功能是修辭和解構:自我修飾——瓦解對手。通過這一技術性工作,現象學慢慢迫使“階級”淡出人們的視野,逐漸地使人們習慣并滿足于一種放棄斗爭的生活哲學。為什么是幽靈?幽靈是附著在商品肉身的活魂靈:價值惡和資本惡。 “這是一個顛倒混亂的時代,唉,倒霉的我卻要負起重整乾坤的責任! 來,我們一塊去吧。”為此,《資本論》必須是一門幽靈科學——歷史科學的幽靈學。

——如何反對、瓦解資產階級理論教科書

曰:•國學用語第一 •馬克思主義用語第二 •歷史學家用語第三

它山之石

www.juliangmedia.com/Article/sichao/2023/01/468979.html

工 · 資 · 幽 · 靈

(《資本論》課友集體創作)

象 人 賣 力 苦

象 物 為 酵 母

商 路 識 兩 儀

資 本 馭 勞 術

知 身 不 得 脫

道 心 愈 明 澈

吾 人 共 產 日

幽 靈 終 消 滅

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號