本文為對知乎問題“三民主義中民生主義的內容是?”的回應,因有朋友認為“民生主義”是社會主義,因而作文反駁,以免過高地對孫中山進行評價。原回答見知乎用戶“Moknight93”。

民生主義的內容是:“平均地權,節制資本”。先有平均地權,后有節制資本。民生主義的確與社會主義有一定關系,但孫中山直到晚期也并不是一個真正的社會主義或者社會民主主義者,民生主義也不是社會主義。

PART

01

平均地權

1896-1897年孫中山游歷歐洲時,亨利·喬治的單一稅學說也正流行。按照他個人的說法,孫就是在這時接受了亨利·喬治的學說。孫中山赴日后,與日本社會主義者交往,和章炳麟、梁啟超討論中國社會問題,加深了他用亨利·喬治的“單一稅”學說建設土地國有制,改造中國社會的決心。1903年孫中山將“平均地權”列入革命組織的誓詞。但直到1905年《民報》創刊,孫中山才第一次正式講“民生主義”與解釋平均地權的含義。此時民生主義的主要內容是平均地權,也就是亨利·喬治的單一稅。并且在這樣的論述中,單一稅學說從一個解決資本主義社會問題的學說,變為了一個預防資本主義在中國產生社會問題的方法。

革命黨人也開始譯介西方社會主義來為民生主義張目。馮自由在《民報》的《錄中國日報民生主義與中國政治革命之前途》中提出“民生主義(Socialism),日人譯名‘社會主義’。”這里發生了一定程度上的概念錯位。孫等國民黨人認為主要內容為平均地權的民生主義就是社會主義。而實際上,正如喬治自己所說,他不是一個社會主義者。如果只搜尋關鍵詞,《進步與貧困》全書也僅有一處論及“社會主義”,即實行土地單一稅制后,政府有可能實現社會主義的理想。起碼從馬克思主義的角度來看,并不能認為他是在主張社會主義。張勝紀在《進步與貧困》中譯本的序言中就指出:

喬治的研究集中于經濟的分配方面,研究的結果使他確信,產生貧困的根源是大自然賜予人類的土地為利己主義者所壟斷。他認為,相對而言,財富的分配比財富的生產更重要,資本主義的弊病就在于社會財富分配不公。他指出,隨著生產技術的不斷進步,物質財富必然迅速增長,但由于地主壟斷了土地,社會進步所帶來的全部利益都被轉化為地租收入,人民則陷于貧困之中,生產發展也受到阻礙。他主張通過社會改革,根除土地私有制的弊端,實行“單一地價稅”,對土地按照估定的價值課稅,使土地增值的收益全部歸社會所有,以用于發展生產和為國民謀福利;同時,由于所征收的地價稅數額龐大,足夠政府機構支付全部財政需要,因此,其余各種賦稅都無需再行征收,這就不僅可以使社會財富的分配趨于平均,消除因土地私有造成的人民貧困,鏟除伴隨著社會的物質進步而與時俱增的惡果,而且還能促使工業更快發展,社會更加繁榮。

馬克思則認為亨利·喬治的主張“本來是資產階級經濟學家的觀點;它最早<撇開18世紀末提出的類似要求不談)是由李嘉圖的第一批激進的信徒在他剛去世以后提出來的。……這不過是產業資本家仇視土地所有者的一種公開表現而已,因為在他們的眼里,土地所有者只是整個資產階級生產進程中的一個無用的累贅。”亨利·喬治“所有這些‘社會主義者’都有一個共同點:他們絲毫不觸動雇傭勞動,也就是絲毫不觸動資本主義生產,想以此哄騙自己或世人,說什么把地租變成交給國家的賦稅,資本主義生產的一切弊端就--定會自行消滅。可見,所有這一切無非是在社會主義的偽裝下,企圖挽救資本家的統治,實際上是要在比現在更廣泛的基礎上來重新鞏固資本家的統治。”

孫中山在早期是這樣處理自己思想中亨利·喬治與馬克思間的關系:

亨氏與麥氏二家之說,表面上似稍有不同之點,實則互相發明,當并存者也。世界地面本屬有限,所有者壟斷其租稅,取生產三分之一之利,而坐享其成,與工作者同享同等之利益,不平之事,孰有過于此者?人工一分,既勞心力,自應得其報酬。土地本為天造,并非人工所造,故其分配不應如斯密亞丹之說也。故土地之一部分,據社會主義之經濟學理,不應為個人所有,當為公有,蓋無疑矣。亨氏之說如是,麥氏之說則專論資本,謂資本亦為人造,亦應屬于公有。主張雖各不同,而其為社會大多數謀幸福者一也……

綜二氏之學說,一則土地歸為公有,一則資本歸為公有。于是經濟學上分配,惟人工所得生產分配之利益,為其私人贍養之需。而土地資本所得一分之利,足供公共之用費,人民皆得享其一份子之利益,而資本不得壟斷,以奪平民之利。斯即社會主義本經濟分配法之原理,而從根本上以解決也。

但實際上提出的主張則是:

我人研究土地支配方法,即可得社會主義之神髓。

我國今日而言社會主義,主張土地公有,則規定地價及征收地價稅之二法,實為社會主義之政策。

(以上皆引自孫中山:《在上海中同社會黨的演說》,1912年10月。)

綜上所述,孫中山從中國是一個農業國的經濟與社會現狀出發,雖吸收社會主義思想但仍主要參考單一稅學說,由此初步形成了自己的社會革命理論——民生主義。因此他非常重視從土地來解決資本主義的社會問題。這就不難理解他為什么認為歐洲社會主義政黨只看重資本問題而輕視土地問題的態度并不能真正解決社會問題了。

再者,對于中國革命家孫中山來說,改變國貧民困的現狀、提倡民族資本主義是第一位的。對未來才能出現的貧富不均,防患于未然是第二位的。他所采取的單一稅學說確實是在追求一種比當時更好的資本主義。其中國化產物平均地權在孫中山眼中能夠普遍地解決各國普遍的土地問題,不僅能像單一稅所針對的發達資本主義國家,更適用于資本主義還不成熟的后發國家。從孫對單一稅的選擇與他自己對社會主義的表述,也可以看到孫中山主要期望從分配的角度來改造社會,這遠遠沒有達到社會主義的程度。從平均地權的內容來看,它主張建設有限的土地國有制,同時承認傳統土地所有制。而后者在清末民初是遠遠落后于單一稅學說的基礎資本主義土地所有制。它試圖讓三民主義共和國建立在一個脆弱、落后的經濟基礎上。因此可見平均地權并不是一個解決中國社會問題的學說,也更不可能是一個社會主義的主張。

PART

02

節制資本

而“節制資本”則孕育于1905年至1907年革命派與保皇派的論戰當中。革命派一是主張規制私人資本的無序擴張,避免在中國出現私人壟斷資本主義。二是主張大力發展國家資本主義,加強政府對國家重要經濟部門的掌控與管理。這兩點的確實是建設社會主義的基礎,但不并不是全部。

但在論戰時兩者則體現出對待外資截然相反的態度則是值得玩味的。梁啟超認為:

“外國紛紛投資本以經營各大事業于我腹地,直接生影響于生計上,而并間接生影響于政治上,此最為驚心動魄者矣。”外資輸入會直接影響國民生計最終則會動搖政治,政府授其控制擺布成為列強的傀儡,因此堅持謹慎利用外資。革命派則是歡迎境外資本投資,希望利用外資發展本國經濟,發展經濟。他們認為,近代以來中國始終未實現經濟社會的快速發展并不是因為外國資本侵入,而是根本上由于“經濟界生產分配之方法”沒有得到改良。反而外資對于本國資本主義發展起促進作用,歷史上美澳日等國都曾是歐陸國家資本輸入國,但最終也都實現了民族資本主義的繁榮,成為資本輸出國。在他們的構想當中,今時之中國正是當時之美澳。因此革命黨人認為“梁氏憂中國資本之不足而排斥外資,則不知外資輸入,乃使我國資本增殖,而非侵蝕我資本者也……于外資輸入之際,實先具有增殖我資本之效用,而分配之后,我國人又沾其利益。”(引自民意:《告非難民生主義者》,《民報》第12號。)

孫中山首次系統性地論述“節制資本”的內容是一戰后開始寫作的《實業計劃》中。他在書中認為:“民生主義是實業計劃的理想,實業計劃是民生主義的實行”實業計劃的主張很好,但是用什么去推行呢?中國在豐富的自然資源、勞動力與消費市場,只缺乏資本和各種人才。它旨在利用第一次世界大戰之后的寶貴機會,可消化西方強國如今的生產力過剩問題,通過“國際共助中國之發展,以免將來之貿易戰爭”,如此謀取世界永久和平之實現。這一著作是面向在西方列強,尤其是此時新崛起呈現出進步主義姿態的美國,因此用英文寫作。

直到1924年1月,孫中山才在《國民黨第一次全國代表大會宣言》中正式提出了“節制資本”的主張。

孫中山在1924年4月對廣東女子師范學校的演說中這樣闡釋實現民生主義的原因、方法與結果:

推到我們國家的土地有這樣大,礦藏有這樣富,農產有這樣多,為什么還弄到民窮財盡,人民日日受貧窮的困苦呢?最大的原因,是受外國經濟壓迫。外國從前用洋槍大炮、海陸軍兵力打開我們中國的門戶,要和我們通離。通商本來是兩利的事,但是中國工業不及外國進步,所以中外通商以后,洋貨進口便日日加多。詳細原因是由于外國洋貨,都是用很大的工廠、極大的規模、很多的機器做出來的,不是用手工做出來的;我們的土貨都是用手主做出來的。用手工做出來的價錢很昂貴,用機器做出來的價錢很便宜。因為人人愛便宜,所以土貨不能和洋貨競爭,所以洋貨的銷行便多過土貨。……這就是我們的錢,每年都被他們的洋貨交換去了。由于這個道理,所以弄到全國民窮財盡。

我們革命之后,要實行民生主義,就是用國家的大力量,買很多的機器,去開采各種重要礦產。……中國將來礦業開辟,工業繁盛,把國家變成富庶,比較英國、美國、日本,還要駕乎他們之上。

要革命成功以后,不受英國、美國現在的毛病,多數人都有錢,把全國的財富分得很均勻,便要實行民生主義,把全國大礦業、大工業、大商業、大交通都由國家經營、國家辦理那些大實業,發了財之后,所得的利益讓全國人民都可以均分。……總而言之,我們的民生主義,是做全國大生利的事,要中國象英國、美國一樣的富足;所得富足的利益,不歸少數人,有窮人、富人的大分別,要歸多數人,大家都可以平均受益。

(引自孫中山:《女子要明白三民主義 在廣東第一女子師范學校校慶紀念會的演說》,1924年4月。)

綜上所述,孫中山更多地是從傾銷產品去認識帝國主義經濟侵略的危害,而鮮有評價外國資本入侵。孫反對外國企業,但不反對外國資本。因此孫認為以一定的土地國有制與國家資本主義為基礎,用法律法規就可以安全地吸納外資,發展民族資本主義。這一認識明顯是存在失誤的。首先,中國沒有接納外資的產業基礎而只有廣大貧苦消費者與小生產者。再者,帝國主義是以金融資本入侵殖民地與半殖民地國家。孫中山看到了帝國主義入侵方式從產品再到資本的變化,但卻仍然幼稚地對“公理”抱有一定希望。

而梁啟超早在1901年的《滅國新法論》中,通過觀察埃及的近代史,就認識到清廷如果將擺脫財政危機的希望寄托在向列強借款上面,無異于飲鴆止渴,這會讓中國的財權逐漸被外人所控制。在這里,雖然他未必像當時西方的帝國主義研究那樣洞察列強進行資本輸出的根本原因與基本性質,并對金融資本的運作規律展開詳細剖析,但他意識到了金融主權與財政主權對于現代國家的重要性,并將其向國人進行宣傳,無疑起到了極大的政治啟蒙作用。1904年,梁啟超在上海廣智書局出版《中國國債史》一書中進一步分析了向列強借外債的危害,可以說就是延續了《滅國新法論》里的相關思考。但問題在于,雖然梁啟超言之鑿鑿,但從實際的歷史進程來看,從晚清到民初,中國并未走出靠舉債來維持政府運作的險境。特別是辛亥革命之后,無論是革命黨,還是北洋系,都汲汲于向列強借款,甚至不惜用國內的工廠與自然資源做抵押,其結果便是中國的財政進一步落入外人的控制之中,成為民初政治與經濟的重要亂源。(引自《“滅國新法”:清末梁啟超對世界大勢的剖析》,《人文雜志》,2023年第1期。)

PART

03

民生主義、社會主義與共產主義

雖然孫晚年說過“民生主義就是社會主義,又名共產主義,即是大同主義。”,但他實際上是基于兩者的共同問題來解釋民生主義與社會主義的關系。孫中山說:

今天我所講的民生主義,究竟和社會主義有沒有分別呢?社會主義中的最大問題,就是社會經濟問題。這種問題,就是一般人的生活問題。因為機器發明以后,大部分人的工作都是被機器奪去了,一班工人不能夠生存,便發生社會問題。所以社會問題之發生,原來是要解決人民的生活問題。故專就這一部分的道理講,社會問題便是民生問題,所以民生主義便可說是社會主義的本題。

(引自孫中山:《三民主義》,1924年1月—8月。)

而此時,孫中山卻聲明國民黨所要實現的是無政府主義的共產主義:

馬克斯主義不是真正的共產主義,蒲魯東、巴古寧所主張的,才是真共產主義。共產主義在外國只有言論,還沒有完全實行,在中國,洪秀全時代便實行過了。洪秀全所行的經濟制度,是共產的事實,不是言論。歐美之所以駕乎我們中國之上的,不是政治哲學,完全是物質文明。

(出處同上)

孫中山又是怎么吸收俄國革命經驗的呢?在觀察新經濟政策后,他得出了共產主義虛、民生主義實,俄國實行新經濟政策就會通向民生主義的結論。

若俄國今日所行之政策,實非純粹共產主義,不過為解決民生問題之政策而已。本黨同志于此便可十分了解共產主義與民生主義毫無沖突,不過范圍有大小耳。

其最初之共產主義,亦由六年間之經驗,漸與民生主義相暗合。可見俄之革命,事實上實是三民主義。

通過孫對俄國革命的評價反映出其民生主義實際上是一種無意通向社會主義的新經濟政策。將民生主義等同于社會主義,甚至共產主義實際上是促進國共保持合作,蘇俄支援國民革命的宣傳口號。

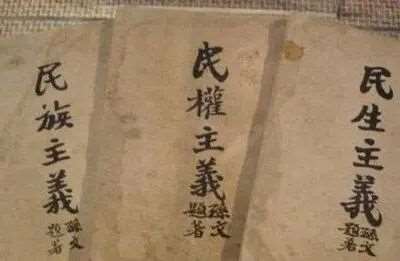

在孫中山心中,民生主義、社會主義、共產主義三者之間的關系是:

即就是非而言,本黨既服從民生主義,則所謂“社會主義”、“共產

主義”與“集產主義”,均包括其中。茲將各主義連帶關系與范圍用圖示之:

(以上皆引自孫中山:《關于民生主義的說明 在廣州中國國民黨第一次全國代表大會的講話》,1924年1月。)

由此可見,孫中山的民生主義是以無政府主義的共產主義為目標,以亨利·喬治的單一稅與國家資本主義為方法的主義。民生主義不是社會主義,但它可以作為中國社會主義傳播的基礎,這樣或者那樣的中國社會主義政黨在批判孫中山的小資產階級空想和反動觀點時,將會細心地辨別、保存和發展他的政治綱領和土地綱領的革命民主主義內核。

同時,我們不能把所有重視改造社會的政治派別都視為社會主義者。否則,我們就會犯“民族社會主義也是社會主義”這種常見的錯誤。一戰使得歐美資本主義的弊端暴露無疑,戰后國際形勢急劇變化,中國有識之士都開始想要對中國社會采取或改或造的措施。這是當時的一個大氣候,并不特殊。

張東蓀在1919年12月就指出:

“當歐戰未終以前,中國人沒有一個講社會主義的;歐戰完了,忽然大家都講起社會主義來了。”在時人的言說中,社會主義是“社會改造”思潮之一種,或社會主義即是一種社會改造運動。“一提起社會主義,便覺得他是一種改造社會的主義”。或說社會主義就是有關“社會”的主義。正是基于這樣一種模糊的認知,“高到安那其布爾塞維克,低到安福系王揖唐所稱道,都有些可以合于通行所謂社會主義的意義。”當時惲代英所言以社會為本位,提倡共存互助的社會主義可能更符合五四前后知識界多數人心目中的“社會主義”訴求。這種“社會主義”思潮,主要是建立在中國國情亦即救亡圖存的現實考量之上,反對“個人主義”和“國家主義”的對個人、國家與社會三者關系的理解,而非后人所言的社會主義。(引自王奇生:《革命與反革命 社會文化視野下的民國政治》,北京:社會科學文獻出版社,第49-55頁。)

孫中山雖早已接觸社會主義,但其對社會主義之利用從上文的剖析來看其實也莫過于此。

既是三民主義者又是無政府主義者的蔡元培五四期間在思想上主張對國民性進行改造,強調人的精神自由,主張興辦教育;在政治上,支持好人政府,倡導法制;在經濟上主張實利主義教育,同情社會主義和勞工運動。

既信奉三民主義又浸淫社會主義多年的戴季陶五四期間翻譯介紹了很多馬克思主義與蘇俄的內容,還支持勞工的經濟斗爭與創辦合作社。他清醒地看到“資本家生產制在中國雖是沒有完成,但是資本家生產制的弊病,在中國卻是已經大到了不得,十八世紀到十九世紀的歐洲所受資本主義的害毒也決沒有像中國今天這樣大”,甚至一度與中共的組建者走得很近。

他們都在支持孫中山民生主義的同時,欣賞社會主義。但在1927年,此二人緊跟蔣介石其后,參與了血腥、野蠻的清黨。這一轉變可以說是在情理之中,意料之外。之所以說是意料之外,是因為國民黨中派的行徑實在是背叛總理遺訓、不合黨統。而情理之中,則是因為民生主義本就不是社會主義,三民主義者可以很自然地從“民族”與本階級的角度去排斥社會主義者,而要獨占國民革命的領導權。

PART

04

余論

除了孫中山的經濟與社會主張,我們可以再看看其在政治上的主張。首先就是階級斗爭。孫中山承認階級,但絕不認可階級斗爭。這到底是出于民族主義,還是出于社會主義?筆者認為這是不言而喻的。

帝國主義時代殖民地與半殖民地國家有的民族政黨領袖出于民族主義立場,為了抵抗歐美資本主義國家的軍事與經濟攻擊,一定程度上吸收了意外站在同一戰線的社會主義者的理論但他們的第一性還是殖民地與半殖民地受人尊重的資產階級領袖。他們的目標是獨立自主地發展民族資本主義并避免一些小問題,而不傾向于成為、也不是一個社會主義者。孫中山并不是一個社會主義者,他的民生主義不是社會主義,而是想要為民族資本主義保駕護航的同時,減少其發展所付出的代價——一系列的社會民生問題,也就是“一種有中國特色的資本主義發展模式”。篤定民生主義就是社會主義的想法并不能讓人信服。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號