一、“自由放任”思想的起源

在經濟學中,“自由放任”的思想意味著讓市場最大程度地發揮作用,把政府對市場的干預降低到最小。這一思想常常用一種形象的說法來表述,即“看不見的手”。

在理論史中,常常有這樣的現象,就是形式上相同的某種論斷在實質上是完全不同的。“自由放任”的思想在經濟學中從產生到現在的300年間,有許多流派闡述過類似的觀點,但是他們的立場和訴求,實際上是差異極大的。

最早提出“自由放任”思想的是法國重農學派。在重農學派看來,農業勞動是唯一“生產的”勞動,農業是唯一生產的產業部門,其余所有產業部門都只是改變物質形態,并不創造新的價值,只是參與分享農業創造的價值。因此,重農學派認為,對工商業的稅收和干預是不必要的,有害的。因為,第一,由于農業才是真正的、唯一的生產部門,加在工商業上的稅收,實際上最終是由農業部門支付的;第二,任何對工商業的干涉,導致其成本、費用的增加,都會使工商業產品價格增加,使農業部門支付更多的產品購買工商業產品。所以,重農學派最早提出了“自由放任”的政策,馬克思指出,這與其獨特的生產理論是密不可分的。[1]熊彼特也說,“十九世紀自由主義的全部理論武器實際上當然都可以追溯到他[指魁奈]那里。”[2]斯密在《國民財富的性質和原因的研究》中專門有一章用來評價重農學派,指出在重農學派看來,“提高剩余產物的價值,鼓勵剩余產物增加,從而鼓勵國內土地改良和耕作的最有效的策略,就是給予所有這些商業國家的貿易最完全的自由。”[3]

重農學派的“自由放任”思想立足點在農業生產上。重農學派的神秘性質,它關于農業生產重要性超過工商業的思想,隨著資本主義生產方式的確立,變得不受歡迎。由于重農學派的封建外衣,即使在當時人們也很難理解重農學派的理論內涵。實際上,重農學派為經濟學的發展做出了巨大的貢獻。

斯密的自由放任的思想正是來源于重農學派。亞當·斯密在寫作《國富論》之前曾經游歷過法國,在法國結識了重農學派的理論家。馬克思指出,斯密深受重農學派的影響,甚至在他反對重農學派的時候也鮮明的表現出來。[4]斯密接受了重農學派的自由放任思想。[5]但是與重農學派不同的是,斯密批判了重農學派的“農業是唯一的生產部門”的觀點,[6]做出了重大突破。“在農業、工場手工業、航海業、商業等等實在勞動的特殊形式輪流地被看作是財富的真正源泉之后,亞當·斯密宣布勞動一般,而且是它的社會的總體形式即作為分工的勞動,是物質財富或使用價值的唯一源泉。”[7]斯密指出“勞動是一切商品交換價值的真實尺度”[8],完整地闡述了勞動價值論。

?

二、斯密“看不見的手”的真實含義與勞動價值論

斯密“自由放任”的思想,是與他的勞動價值論緊密聯系在一起的。斯密認為,“勞動顯然是唯一普遍的、精確的價值尺度,或是我們可以在任何時候和任何地方用來比較不同商品價值的唯一標準。”[9]在斯密看來,工商業與農業一樣都是生產的,“自由放任”的好處并不僅僅體現在農業生產中。在《國民財富的性質和原因的研究》第四篇第2章討論對外國輸入貨物的限制時,斯密做出了“看不見的手”的重要論斷。在斯密看來,“采取高關稅或者絕對禁止的方式,對從國外進口國內能夠生產的商品進行限制,……享有這種國內市場壟斷權的各種產業,往往受到極大鼓勵,并且,毫無疑問,常常使社會較大部分的勞動和資本轉到這些產業上來。但是,這樣做能否增進社會總產業,并引導其朝著最有利的方向發展,也許并不十分明顯。”[10]隨后斯密對這一問題給出了否定性的回答。他論證到,“社會總產業決不會超過社會資本所能維持的限度。任何個人所能雇用的工人數必定和他的資本成某種比例[11],同樣,一個社會的全體成員所能繼續雇用的工人人數,也一定同那個社會的全部資本成某種比例,決不會超過這個比例。……每個人都在不斷努力為自己所能支配的資本找到最有利的用途。當然,他所考慮的是自身的利益,而不是社會的利益。但是,他對自身利益的關注自然會,或者說,必然會使他青睞最有利于社會的用途。”[12]

斯密進一步解釋為什么考慮自己的利益會產生最有利于社會的結果。

“第一,每個人都想把他的資本盡量投在離自己家鄉較近的地方[13]。如果這樣做能使他獲得資本的正常利潤,或者比正常利潤稍低的利潤的話,他就會因此而盡可能地維護國內的產業。……在利潤均等或者幾乎均等的情況下,每一個個人自然會運用他的資本來給國內產業提供最大的援助,使本國盡量多的居民獲得收入和就業機會。”[14]

因此,在斯密看來,資本“最有利于社會的用途”的表現之一,是會提供最充分的就業和收入。

“第二,每一個把資本用在支持國內產業上的個人,必然會努力引導那種產業,盡可能使其產品具有最大的價值。工業生產是勞動對其對象或其加工的材料所施加的東西。勞動者利潤的大小,同產品價值的大小成比例[15]。所以,僅以謀取利潤為唯一目的而投資于產業的人,總會努力使他所投資的產業的產品具有最大價值,換言之,能交換最大數量的貨幣和其他商品。”[16]

因此,在斯密看來,資本“最有利于社會的用途”的表現之二,是會生產出最大價值,而因為斯密的勞動價值論,最大的價值也就是最多的勞動,也就是最充分的就業,這實質上是與他闡述的第一個表現相一致的。

在這兩個論斷的基礎上,斯密得出了他的著名結論:“但每個社會的年收入總是與其產業的全部年產物的交換價值恰好相等,或者說,是一個同那種交換價值恰好等值的東西。[17]由于每一個個人都盡可能地用其資本來維護國內產業,并且努力經營,使其產品的價值達到最高程度,因此,他就必然盡力使社會的年收入盡量增大起來。的確,通常他既不打算促進公共利益,也不知道他自己是在什么程度上促進那種利益。他之所以寧愿投資支持國內產業而不支持國外產業,考慮的只是自己資本的安全;而他管理產業的目的在于使產品的價值能達到最大程度,所想到的也只是他自己的利益。在此種情況下,與在其他許多情況之下一樣,有一只無形的手在引導著他去盡力達到一個他并不想要達到的目的。而并非出于本意的目的也不一定就對社會有害。他追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情況下更有效地促進社會的利益。我從來沒有聽說過,那些假裝為公眾利益而經營貿易的人做過多少好事。事實上,這種裝模作樣在商人中間并不普遍,用不著多費唇舌去勸阻他們。”[18]并進一步得出反對政府在生產和流通上干預市場的結論。

可見,斯密“自由放任”的思想雖然超越了重農學派,但是在分析問題的角度上是與重農學派一脈相承的,即社會產品、收入和價值的最大化。在勞動價值論的基礎上,斯密進一步把社會產品、收入和價值的最大化與充分就業聯系在了一起。

同時我們也應當看到,斯密關于資本經營的邏輯是相當混亂和幼稚的,與當今時代的經濟現實相比較,也是相當陳舊的。斯密的論述中充斥著各種錯誤,這些錯誤使斯密的論證漏洞百出。事實上,資本的逐利性質與充分就業存在沖突[19],而利潤最大化也不代表商品價值最大化[20],更不用說“資本投在盡可能接近他家鄉的地方”了。斯密的論證整個說來是站不住腳的,但是我們也需要注意到,他的這些錯誤都與勞動價值論無關。相反,正是借助勞動價值論,斯密說明了為什么社會產品和價值的最大化意味著收入的最大化與充分就業,把個人的利益與公共的利益統一起來,“自由放任”的經濟思想才完成了理論架構,“看不見的手”才真正具有了現實意義。

在斯密的時代,英國已經“利用國家權力,也就是利用集中的、有組織的社會暴力,”[21]基本完成了資本的原始積累,資本主義生產方式已經確立,已不再需要國家的保護和干預,因此英國經濟學一改重商主義的傳統,開始走上自由主義的道路。斯密的“自由放任”思想就是在這種大背景下形成的,因此這一思想帶有那個時代的強烈的烙印。勞動價值論經過配第等人的發展,到斯密這里完善并成為了經濟學的主流思想。但是勞動價值論在斯密這里仍不徹底,有許多矛盾之處,后來由李嘉圖在古典政治經濟學框架內給予了最大程度的、最徹底的闡述。但也從李嘉圖時代開始,勞動價值論在經濟學中的核心地位遭到動搖,古典政治經濟學趨于沒落,資產階級庸俗經濟學逐步取代古典政治經濟學。

三、薩伊法則與一般均衡

馬克思這樣評價資產階級庸俗經濟學:“庸俗經濟學卻只是在表面的聯系內兜圈子,它為了對可以說是最粗淺的現象作出似是而非的解釋,為了適應資產階級的日常需要,一再反復咀嚼科學的經濟學早就提供的材料。在其他方面,庸俗經濟學則只限于把資產階級生產當事人關于他們自己的最美好世界的陳腐而自負的看法加以系統化,賦予學究氣味,并且宣布為永恒的真理。”[22]

資產階級政治經濟學的庸俗化在李嘉圖時期就已經開始,一些人抓住李嘉圖勞動價值論的內在矛盾,加以歪曲并整個否定勞動價值論。在否定勞動價值論的同時,繼承了古典政治經濟學為資本主義辯護的內容。在于1803年出版的《政治經濟學概論》中,薩伊認為,“生產給產品創造需求。”[23]商品所有者必然急于出售自己的商品,而貨幣所有者也必然急于購買商品,因此一種商品總是會很快轉換成另一種商品,所以買和賣是平衡的,賣者會把自己的買者帶到市場上來,“單單一種產品的生產,就給其他產品開辟了銷路”[24]。面對經濟危機的事實,薩伊的解釋是,“正由于某些貨物生產過少,別的貨物才形成過剩。……在一種貨物虧本的同時,必有別的貨物賺到過度的利潤。……如果對生產不加干涉,一種生產很少會超過其他生產,一種產品也很少會便宜到與其他產品價格不相稱的程度。”[25]對此,馬克思諷刺道,“讓·巴·薩伊由于知道商品是產品,就斷然否定危機。”[26]詹姆斯·穆勒發展了這種錯誤思想,在其1808年出版的著作中這樣寫道:“一切商品從來不會缺少買者。任何人拿出一種商品來賣,總是希望把它換回另一種商品,因此,單單由于他是賣者這個事實,他就是買者了。因此,……一切商品的買者和賣者必然保持平衡。”[27]由于否定勞動價值論,庸俗經濟學從另一條道路主張“自由放任”,這條道路與斯密截然不同。斯密是從生產的角度主張“自由放任”的,他認為這會帶來最充分的就業和最大化的收入,但他想也沒想過供需總是平衡這種事情。庸俗經濟學“自由放任”的主張則實際上淪為為資本主義生產方式辯護,否認經濟危機的可能。

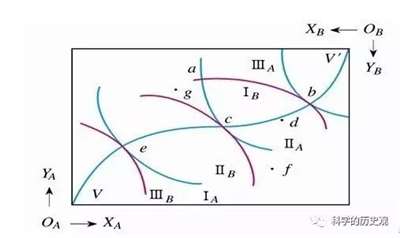

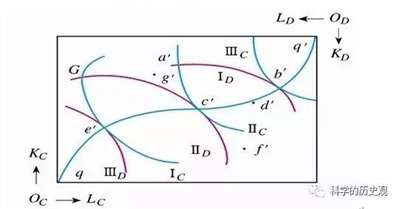

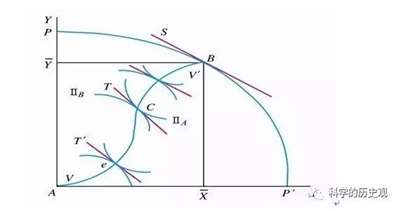

這種教條在庸俗經濟學中經過馬歇爾、庇古等人的發展和提煉,最終形成了“薩伊法則”。所謂“薩伊法則”,即遵照薩伊提出的基本思路,從貨幣市場和產品市場兩個方面論證,在自由競爭的條件下,市場可以自動實現出清和充分就業。由于庸俗經濟學的“薩伊法則”否定勞動價值論,所以這個結論完全回避生產,把問題轉移到市場交易上去。這已經完全背離了古典政治經濟學的傳統。普遍認為薩伊是一般均衡理論的前驅者之一,因為一般均衡理論的方法及得出的基本結論與薩伊法則完全一致,即:在一個充分競爭的市場上,最終能實現供給與需求的均衡,同時所有市場主體都實現了效用最大化,既帕累托最優,這就是所謂的福利經濟學第一定理;而若實現了帕累托最優,則必然同時實現了市場均衡,也就是存在一個充分競爭的市場,這就是所謂的福利經濟學第二定理。均衡分析時刻圍繞著的是生產和分配完成之后,市場參與者在交換過程中達成均衡。顯而易見,這種排除了生產過程的均衡與亞當·斯密的理論是根本不同的。

當代主流經濟學的均衡分析,實質上就是證明在任何要素或產品的初始稟賦條件下(也就是在就是產品不論以何種方式分配結束后),需求方提供的各種產品數量與供給方提供的各種產品數量完全一致。這與詹姆斯·穆勒的結論又是完全一致的。

可見,當代主流經濟學的“自由放任”思想的源頭是薩伊,這也是那種均衡思想被稱為“薩伊法則”而不是“斯密法則”的原因。這種“自由放任”的思想與斯密,與整個古典經濟學派毫無共同之處。由于屏棄了勞動價值論,一般均衡與“自由放任”的思想從根本上失去了全部合理性。當代主流經濟學通過各種方式,把自由放任、一般均衡、效用最大化(取代斯密的最大收入)給雜揉在了一起,形成了一種資本主義和市場經濟的辯護理論,這種理論即使在主流經濟學內也不能被所有人接受。正如凱恩斯所說,“古典學派[28]把故事中的經濟當作現實世界,把由前者中所得到的結論應用于后者。古典學派錯誤的原因可能即在于此。”[29]這顯然不是亞當·斯密的傳統。

[1]馬克思,《剩余價值理論》,《馬克思恩格斯全集》第33卷,2004,26頁。

[2]熊彼特,《經濟分析史》第一冊,商務印書館,2001,360頁。

[3]斯密,《國富論》,華夏出版社,2005,第4篇第9章,483頁。

[4]馬克思,《剩余價值理論》,《馬克思恩格斯全集》第33卷,2004年,46頁。

[5]“盡管這個學說有許多缺陷,但在以政治經濟學為主題所發表的許多學說中,這個學說也許最接近真理。因此這個學說非常值得所有愿細心研究這個極重要的科學原理的人去留意。盡管這個學說認為投入土地的勞動是唯一的生產性勞動未免偏頗,但這個學說認為,國家財富不是由不可消費的貨幣財富構成的,而是由社會勞動每年所再生產的可消費的貨物構成的,并認為完全自由是使這種每年再生產盡可能最大增長的唯一有效方法。這種論點無論從哪方面來說似乎都是公正的。”斯密,《國富論》,華夏出版社,2005,第4篇第9章,488頁。

[6]“這種學說的主要錯誤似乎在于,把工匠、制造商和商人完全看做是全非生產性的階層。”斯密,《國富論》,華夏出版社,2005,第4篇第9章,486頁。

[7]馬克思,《政治經濟學批判。第一分冊》,《馬克思恩格斯全集》第31卷,1998,453頁。

[8]斯密,《國富論》,華夏出版社,2005,第1篇第5章,24頁。

[9]斯密,《國富論》,華夏出版社,2005,第1篇第5章,29頁。

[10]斯密,《國富論》,華夏出版社,2005,第4篇第2章,325頁。

[11]這個觀點無疑是錯誤的。

[12]斯密,《國富論》,華夏出版社,2005,第4篇第2章,325-326頁。

[13]這個觀點無疑也是錯誤的。

[14]斯密,《國富論》,華夏出版社,2005,第4篇第2章,326-327頁。

[15]這個觀點還是錯誤的。

[16]斯密,《國富論》,華夏出版社,2005,第4篇第2章,327頁。

[17]這個觀點又是錯誤的。

[18]斯密,《國富論》,華夏出版社,2005,第4篇第2章,327頁。

[19]資本有機構成的不斷提高,使就業的增長沒有資本積累增長得快。

[20]利潤最大化在邊際收益等于邊際成本之處實現,而不是產能全部實現。

[21]馬克思,《資本論》,2004,第一卷,861頁。

[22]馬克思,《資本論》,2004,第一卷,99頁。

[23]薩伊,《政治經濟學概論》,商務印書館,1963,142頁。

[24]薩伊,《政治經濟學概論》,商務印書館,1963,144頁。

[25]薩伊,《政治經濟學概論》,商務印書館,1963,145頁。

[26]馬克思,《資本論》,2004,第一卷,136頁。

[27]詹·穆勒,《為商業辯護》,轉引自《政治經濟學批判。第一分冊》,見《馬克思恩格斯全集》第31卷,1998,491頁。

[28]凱恩斯所說的“古典學派”與馬克思所說的“古典學派”不一致。

[29]凱恩斯,《就業、利息和貨幣通論》,商務印書館,1999,26頁。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號