原編者案:《帝國主義是資本主義發展的最高階段》是列寧最重要的理論著作,直到今天我們仍然身處帝國主義的時代。但是,一方面“帝國主義”并非列寧提出,而是20世紀初各路社會主義者都曾論述過的概念。另一方面,帝國主義發展到今天或許與20世紀初也有一定的區別。因此,我們不僅要細致的學習列寧的著作,還應當對其它相關理論有所了解。為此,我們轉載“布爾喬亞粉碎機”公眾號的文章《什么是帝國主義?——考茨基、霍布森-列寧、熊彼特與沃勒斯坦》,以供讀者參考。文章將分三次發出,感謝銷魂很銷魂同志的授權。

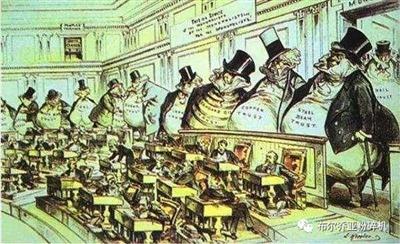

19世紀60年代末,隨著托拉斯和卡特爾等壟斷組織的形成,貿易保護主義越來越盛行。世界貿易以遠遠高于工業總產值增長的速度持續擴張,與此相伴的便是歐洲列強的資本輸出,通過瓜分世界狂潮,歐洲國家的海外資產從1874年的65億美元增加到1913年的440億美元。

而這隨之而來的便是歐洲列強之間由于各自國內情況不同而導致的不平衡發展。在1913年,美國的工業產值占世界總產值的38%;德國占據16%;英國占據14%;法國占據6%。而在對外貿易中,英國的外貿占世界總額的15%;德國占據13%;美國占據11%;法國占據8%。

隨著資本主義新階段的出現,歐洲國家在政治上的變化也非常明顯。1870年到1910年,英國、法國和俄國人均軍備開支翻了一番,德國則是提高了三倍。不斷增加的軍備開支,讓歐洲大陸的環境變得日益緊張。

馬克思

馬克思逝世于1883年,彼時資本主義的壟斷還沒有成熟,但馬克思在《資本論》中把握住了資本主義朝向壟斷發展的趨勢。

在資本主義的自由競爭的支配下,商品售賣價格高低決定了企業的競爭優勢,這樣就要降低商品價格從而獲得超額剩余價值,那么就需要提高個別勞動生產率。而大企業相較于小企業而言,更有能力擴大生產規模。這樣,大企業憑借競爭優勢排擠小企業,或者通過信用方式在多個資本之間進行聯合,組成聯盟,逐漸壟斷市場,獲得壟斷地位。這就是“資本集中”趨勢。

馬克思還分析了當時已經出現的信用制度。資本通過信用制度集中往往只需要付出很小的代價就能完成,這大大促進了資本集中的速度。而信用本身也在社會中創造出大規模的虛假的需求:一個企業通過賒銷賒購和囤貨居奇,往往將大量的商品囤積在流通領域,這刺激了生產無政府狀態,使生產相對過剩的危機更加深重,擴大了經濟危機的影響。

由于資本集中的發展,那些往往需要政府權力維持的大型企業,現在單個的巨型私人企業也可以做到。資本的私人性質也逐漸的轉變社會的性質,但這個具有社會性質的資本聚合起來依然是為私人利益服務。

但在帝國主義問題上,馬克思其實很少能提供什么指導,而恩格斯除了公開譴責貿易保護主義并要求主要資本主義國家裁軍之外,沒有為帝國主義分析添加什么實質性的內容。

面對新形勢的發展,德國社民黨必須在保護關稅、殖民擴張和軍費增長等問題上表明自己的立場。

考茨基

早在1884年,考茨基就認為,殖民地是資本主義擴張的前提,德國缺乏殖民地,這是未能和英國同時進行工業革命的主要原因之一。德國社民黨中的“社會帝國主義者”,用類似的分析支持德國擴張,認為任何加速資本主義發展的事都將使得社會主義更快地來臨,考茨基一開始便是持有這種加速主義的觀點。

而考茨基的《階級斗爭》出版后,他的觀點發生了很大的轉變。他認為,地區擴張對于市場增長至關重要,殖民政策鼓勵了軍國主義,而要擺脫這種狀況,要么是一場大規模戰爭,要么把歐洲現有的國家聯合起來組成一個同盟。而后一種在15年之后,便是引起列寧憤怒的“超帝國主義”論。

在之后的4年,考茨基再次改變了自己的論調。考茨基先于希法亭指出卡特爾的形成、工業資本家對貿易保護的需求和軍國主義的增長之間的聯系。新的貿易保護主義的建立是為了滿足卡特爾化的國內市場能夠獲得高于國外市場價格的需要,從關稅中獲得的收入還能用于軍備開支的需要,從而保護德國資產階級的利益。

海外市場的激烈競爭和尋找新市場的競爭性擴張,導致國際局勢越來越緊張。新興工業國對老牌國家帶來越來越大的壓力,而一旦世界上所有的農業國被牽扯進來,工業國家之間的戰爭將不可避免。

霍布森

英國憑借著廣袤的殖民地逐漸成為寄生性國家,壟斷資本主義發展逐漸走向成熟也使得整個社會的寄生階層人數增加。“英國帝國主義的寄生腐朽的性質比其他帝國主義國家更早的表現出來。”

霍布森便是在這一背景下提出了自己的帝國主義理論。由于分配不合理,導致資本家收入過多,工人消費能力不足,從而導致生產過剩(消費不足論)。生產過剩和資本過剩導致經濟上的矛盾,從而造成了失業和貧困。為了解決矛盾,政府實行帝國主義政策(政策論), 對外進行資本輸出。這種觀點早在西蒙斯第,就已經使用類似理論解釋經濟危機了。

雖然霍布森對帝國主義進行批判,但提出的解決方案卻頗具改良主義色彩,要求減少大資產階級的過剩儲蓄,增加底層人民的收入。因此,霍布森僅僅是一位改良主義的自由主義者。

希法亭

考茨基不擅長政治經濟學,而對帝國主義進行第一次認真分析的便是希法亭的《金融資本》。

《金融資本》以對馬克思的貨幣和信用理論的說明作為開篇,把信用解釋為:使沒有被用于生產性目的的“閑置貨幣”保持其最低數量的一種手段。在節約資本使用方面,銀行信用更具有優勢,因為商業信用投入的資本時間短、數量小,而銀行信用投入的資本,是生產設備、廠房等,非經多次多年的使用不能報廢,其價值必須經過多輪次的資本周轉才能徐徐回流到資本家手中,而.固定資本的價值在資本有機構成提高的背景下越來越大。信用導致剩余價值分配發生了變化,利息份額的增加是以犧牲企業利潤為代價的,這反映了在整個經濟中銀行地位的增長,銀行與企業之間高度綁定。

希法亭認為,產業資本家已不再是業主經理,而是股份公司中的股東,這使得公司的擴張擺脫了個人財產的桎梏,銀行把資本動員起來,通過獲取股份把信用擴展到生產性企業。這時,產業資本家在向貨幣資本家的身份轉變,資本的二重性出現了。

銀行在資本動員方面的優勢表明,正是它們主導了公司的上市活動,銀行通過股份資本的形式得到回報,并持續增加它們在生產性產業中的股份。股份公司的增長,擴大了已經存在的資本集中的壓力。同樣,銀行業內部的單一“中央銀行”趨向,它將最終控制整個資本主義生產,在今天全球資本主義背景下,就是美聯儲。

接著,希法亭對經濟危機進行了分析。在金融資本條件下危機的具體性質問題上,希法亭對修正主義者的觀點作了讓步,認為生產相對過剩的危機僅僅是周期性危機的一個表象,真正的原因要到流通領域中去尋找。信用的發展和銀行資本的集中,擴大了危機傳導的風險,削弱了商品的投機,但卡特爾阻礙了重建繁榮所需的價格和產量調整,加劇了比例失調。

希法亭在考茨基的基礎上分析了資本輸出和“爭取經濟區的斗爭”之間的聯系。由于受到保護關稅政策的影響,資本家發現,直接在目的地建立工廠、組織生產、攫取剩余價值,可以直接規避保護關稅政策的影響,提供豐厚的利潤。銀行業的壟斷趨勢使得其也沖出一國市場在世界范圍內廣泛的建立了銀行網絡。大市場對于資本主義的生存至關重要,所以大國一般會建立國際卡特爾。然而,這個各個國家的卡特爾要求增加競爭的壓力相抵觸。各個國家的卡特爾可以通過國家權力來加強自己在競爭中的地位,從而,國際卡特爾協議的結果就是經濟關系日趨政治化。

資本輸出有利于緩解危機,同時也增加了發達國家的實際工資,但是,這可以通過剝削殖民地來解決,而這需要國家干預。因此,各大國就需要進行殖民擴張。這就有了帝國主義國家之間的經濟發展不平衡,也增加了發生沖突的可能性。

希法亭對最終結果并沒有做出明確的預測,《金融資本》也以進行無產階級革命的煽動性文字而結束。

盧森堡

1907年以后,德國社民黨內部的分歧越來越嚴重,分為了伯恩斯坦為代表的右派,盧森堡為代表的左派,和以希法亭、考茨基為代表的中派。而考茨基越來越右傾,于是,左派對階級協作和社會和平進化幻想的批判,直指考茨基。

早在1898年盧森堡就對伯恩斯坦進行反擊,并公開宣稱資本主義無法避免的經濟崩潰是是實現社會主義的前提條件。在這一過程中,她也對帝國主義理論進行了較為深入的探討。

盧森堡認為,馬克思的社會資本擴大再生產理論是一種尚未完成的理論,因為它沒有解決社會資本擴大再生產的關鍵問題,即剩余價值的實現問題。在盧森堡看來,馬克思所說的社會資本擴大再生產的兩個條件:第二部類的積累取決于現有的追加的生產資料,即依賴于第一部類,與第一部類的積累依賴于可供追加的勞動力消費的生活資料,即依賴于第二部類,以及按照這兩個條件辦事,社會再生產就能順利進行的理論結論,對資本主義條件下的社會資本擴大再生產來說顯然是不夠的。因此,還必須要增加第三個條件,即對商品的有支付能力的需求必須相應增長。為滿足第三個條件,既要有充足的勞動力,又要有足夠的銷售市場。

在此基礎上,盧森堡提出了“資本積累”論。簡單再生產無法消化多余價值,那么只有殖民地等非資本主義因素的地區才可以承受擴大再生產的結果。非資本主義生產形態是資本主義積累的前提,資本積累不可能在資本主義生產方式內部實現,它必然“涉及資本主義與非資本主義生產方式之間的關系,而這些關系是開始在國際舞臺上出現的”。這決定了發達的資本主義國家要想實現資本積累,進行擴大再生產,必須向非資本主義地區擴張。那么訴諸暴力的對外擴張就是唯一的選擇。這就是帝國主義的根源。

所以,帝國主義就是一個“政治名詞”,是實現資本積累的手段。

在上述分析的基礎上,盧森堡認為資本主義向非資本主義地區輸出擴大再生產的結果,而輸出的影響卻會必然導致前資本主義地區的自然經濟的解體,并進入資本主義時代。而當全世界都進入資本主義時代,資本積累也就不能進行下去,資本主義也就崩潰了。用馬克思的話來說,列強充當了殖民地地區“歷史的不自覺的工具”,并生產出了“自己的掘墓人”。

超帝國主義

考茨基在經受了左派的猛烈抨擊后,第二次思考帝國主義的問題。較為系統的闡述主要是發表于1914年的《帝國主義》。

考茨基沿著馬克思關于“產業資本占統治地位”和“工業國—農業國國際分工”的思路,認為帝國主義就是每個工業資本主義民族力圖征服和吞并愈來愈多的農業區域。由于農業產品不如工業產品增長得快,而資本主義再生產正常進行的前提是工農業生產成比例,這樣,資本主義工業的擴張能力愈強,要求擴展為工業提供食品和原料而且也提供消費者的農業地區的欲望也就愈強烈。

那么,為了維持工農業生產成比例并為工業資本家提供充足的利潤,只有殖民擴張。帝國主義僅僅是對外擴張和征服的一種政策,因此他對帝國主義的繼續研究便集中在這個側面。

考茨基認為,帝國主義不僅加深了工業國與農業國的矛盾,同時也加劇了各工業國之間的競爭,從而導致工業國之間的軍備競賽。

那么,什么將會代替帝國主義呢?——超帝國主義。

為了給帝國主義戰爭開脫,考茨基迫不得已提出了超帝國主義這一縫合理論。未來的世界,將會實施國家聯合,組成“超帝國主義”,將卡特爾政策運用到國際關系上,建立現實的“國際聯合”。

而在此時,俄國馬克思主義者的表現也頗為亮眼。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號