摘要

目前流行的所謂“不平等交換”說,歪曲了馬克思主義勞動價值論,把剝削主體由帝國壟斷資本偷換成列強的工人階級,鼓吹發(fā)達國家工人階級的高工資、高“福利”是帝國通過“不平等交換”剝削第三世界所獲超額利潤收買列強工人階級的結(jié)果。

但是商品的價值是由生產(chǎn)商品的社會必要勞動時間決定的,而“社會”的范圍又是由勞動力流動的范圍決定的,所以只要勞動力在國際上不流動,那么商品的價值就不具備國際性標準,勞動力的價值也同樣沒有國際性標準。

國際貿(mào)易的勞動價值論意味著,商品的價值不會高于進口國在國內(nèi)生產(chǎn)同樣商品的社會必要勞動時間,而勞動力的價值不會高于商品生產(chǎn)國在國內(nèi)維持勞動力再生產(chǎn)的社會必要勞動時間。貿(mào)易國之間勞動生產(chǎn)率與勞動力價值的巨大差異,為掌握生產(chǎn)資料的資產(chǎn)階級在國際貿(mào)易中獲取臨時性的超額利潤創(chuàng)造了條件。

原先提出“不平等交換”理論的伊曼紐爾(Arghiri Emanuel)和阿明(Samir Amin)等人,否認在勞動力無法流動條件下,決定商品價值的市場和決定勞動力價值的市場往往是不同的市場,反而從社會必要勞動時間和勞動力價值的國際標準出發(fā),在生產(chǎn)價格上大做文章,違背生產(chǎn)價格機制的前提條件,把生產(chǎn)價格差異所必然導(dǎo)致的非等量勞動交換看成是發(fā)達國家剝削第三世界的源泉,因而他們實際上掩蓋了產(chǎn)生超額利潤的真正機制在于帝國資本對資源、技術(shù)和市場壟斷。這種用“不平等” 的道德尺度來控訴帝國主義,是空洞乏力的,是非馬克思主義的。

本文重點通過分析簡單商品生產(chǎn)和交換模型,闡述了貿(mào)易國之間勞動力價值差異、貿(mào)易比例、生活水平和利潤率平均化之間的關(guān)系,揭示了資產(chǎn)階級是如何通過商品生產(chǎn)和交換的國際化獲得超額利潤的,說明了即便是在沒有資源、技術(shù)和市場壟斷條件下,國際貿(mào)易仍然可以達到壓低各國勞動力價值,加重對勞動力的剝削,擴大各國失業(yè)人口,并且在提高剩余價值率和利潤率的同時,也提高了勞動力的絕對生活水平,進而批駁了至今仍在流行的“不平等交換”這種偽馬克思主義學(xué)說。

本文僅是關(guān)于現(xiàn)代帝國主義特征的開篇,往后還有一系列問題需要一步步地展開。

目錄

前言

一、淺談剩余價值的來源

二、生產(chǎn)價格機制必然導(dǎo)致非等量勞動交換

(一)生產(chǎn)價格模型

(二)生產(chǎn)價格理論的適用范圍

三、勞動生產(chǎn)率差異必然導(dǎo)致非等量勞動交換

(一)資本密集度越高勞動生產(chǎn)率就越高

(二)國際貿(mào)易比較優(yōu)勢模型

(三)無比較優(yōu)勢的國際貿(mào)易模型

四、勞動力價值差異才是國際貿(mào)易中暴利的源泉

(一)勞動生產(chǎn)率懸殊下貿(mào)易對勞動力價值的沖擊

1.第一桶金的獲取

2.初步確立利潤率平均化的貿(mào)易比和失業(yè)人數(shù)

3.貿(mào)易導(dǎo)致的勞動力價值上限

4.貿(mào)易導(dǎo)致的勞動力價值下限

5.勞動力價值、貿(mào)易比和利潤率的關(guān)系

6.墨西哥工人的斗爭“剝削”了美國工人嗎?貿(mào)易比和生活水平的關(guān)系

7.貿(mào)易極限的利潤率

(二)勞動生產(chǎn)率局部相等下貿(mào)易對勞動力價值的沖擊

1.重新確立利潤率平均化的貿(mào)易比

2.勞動生產(chǎn)率局部等同后貿(mào)易導(dǎo)致勞動力價值的上下限

3.貿(mào)易極限的利潤率和失業(yè)人口

結(jié)論

后記

參考文獻

附錄:“不平等交換”模型批判

前言

當(dāng)今,帝國爭霸愈演愈烈,而社會帝國主義者們?yōu)榇艘苍谠噲D制造各國工人階級的對立。表面上,他們強烈譴責(zé)列強對第三世界的掠奪,實質(zhì)上,他們是在為帝國爭霸提供炮灰。他們鼓吹發(fā)達國家工人階級的高工資、高“福利”是帝國用“不平等交換”剝削第三世界所獲得的超額利潤收買帝國工人階級的結(jié)果,把剝削的主體由帝國壟斷資本偷換成列強的工人階級,并依此敵視近來越來越高漲的歐美各國的工人運動。他們生怕身邊打工人效仿,阻礙帝國爭霸的進程,不遺余力地破壞全世界無產(chǎn)者的聯(lián)合。

他們用“不平等交換”說來反對馬克思的剩余價值理論,掩蓋了剝削的真實機制。這些考茨基主義的孝子賢孫們,與民間右派“入關(guān)學(xué)”如出一轍,把工人階級反抗殘酷剝削的怒火從直接壓榨自己的壟斷資本集團轉(zhuǎn)向爭霸的其他列強。他們宣揚本國一旦崛起“入關(guān)”成為帝國,打工人也可以跟著“沾光”,以此鼓勵各國無產(chǎn)階級為帝國爭霸相互殘殺。為此,我們有必要通過闡述國際貿(mào)易中勞動價值論的基本規(guī)律,認清壟斷資本壓榨世界各國工人階級獲得超額利潤的具體渠道,以便識破這種披著馬列外衣的“不平等交換”說。

如同“中心、外圍”論一樣,以國家為單位的“不平等交換”說是從流通視角,而非生產(chǎn)視角來分析國際貿(mào)易,所以它回避了壟斷資產(chǎn)階級是如何在生產(chǎn)領(lǐng)域獲取剩余價值和超額利潤的,掩蓋了國際貿(mào)易中剩余價值和超額利潤的真正去向,隱瞞了中國沿海出口貿(mào)易暴發(fā)戶崛起的機制。因此,“不平等交換”說實際上是反馬克思主義的學(xué)說。

原先提出“不平等交換”說的學(xué)者,比如A·伊曼紐爾 (Arghiri Emmanuel) 和繼承者薩米爾·阿明 (Samir Amin) 等人,是一些受馬克思主義影響,站在第三世界一方,反對資本主義和帝國主義的進步學(xué)者。但是他們又都在很多地方并不認同馬克思主義的基本原理,尤其是伊曼紐爾在其1972年英文版《不平等交換:對帝國主義貿(mào)易的研究》一書中,試圖繞開帝國主義對資源、市場和科技的壟斷,一方面痛斥主流經(jīng)濟學(xué)在國際貿(mào)易上的謬論,另一方面卻又錯誤地把馬克思關(guān)于生產(chǎn)價格的理論套用在國際貿(mào)易上,并將其視為帝國主義對第三世界掠奪的根本途徑。他在書中直接否定勞動力的價值是由勞動力再生產(chǎn)費用決定的,把工資看成是一個可以獨立于勞動力再生產(chǎn)成本的自變量,并堅持一國工資的提高必須建立在剝削其它國家工人的基礎(chǔ)上。他的這些觀點當(dāng)時就遭到夏爾·貝特蘭 (Charles Bettelheim, 又譯為貝特爾海姆) 比較嚴厲的批判。這些當(dāng)年的學(xué)術(shù)爭議,對當(dāng)今世界的革命實踐有著非常重要的指導(dǎo)意義。

雖然在伊曼紐爾和阿明等學(xué)者的視野里,到第三世界建立血汗工廠的都是列強的資本集團,因而,把“不平等交換”看成是剝削的根源,多多少少還有些相關(guān)性,但是當(dāng)今的時代特征,與他們這些學(xué)者所研究的時代已大不相同。該理論的欠缺被崛起國的社會帝國主義者所發(fā)揮,改造成反馬克思主義的學(xué)說,進而掩蓋后起壟斷資本集團在國際貿(mào)易上的暴利,并為其遭遇的所謂“不公平待遇”鳴冤叫屈、打抱不平。

實際上,帝國主義在國際貿(mào)易中持久的超額利潤主要是通過對技術(shù)、市場和資源的壟斷獲得的,而非通過所謂的“不平等交換”。拿后者計算帝國所獲得的“超額利潤”,把“不平等交換”看成是剝削的源泉,這違背了最起碼的馬克思主義勞動價值論。

比如,某位新社會帝國主義辯護士給出新興強國不可能是帝國的一個具體理由如下:

成為一個核心國家,意味著用一單位本國勞動來交換多個單位的外國勞動。xx現(xiàn)在的出口商品包含了大約9000萬人年的本國勞動。如果要像美國那樣,用一單位本國勞動交換4單位外國勞動,那么xx進口的商品就必須包含3億6000萬人年的外國勞動;而全世界所有出口商品所包含的勞動量還不到 5 億人年,根本不可能找到那樣大的一個地區(qū)來向xx輸入包含那么多勞動人年的出口商品。 (見《對“xx帝國主義論”的批判》)

這里面的邏輯很奇怪。作為一個核心大國為什么還要堅持那么大規(guī)模的出口?少出多進,盡情享受來自四方的納貢,對霸主來說有什么不好的呢?

由此可見,他們非蠢即壞,要么是真不懂,要么是裝不懂剩余價值的來源。說到底,他們的計算方法,就是拿雙方貿(mào)易中所包含的勞動時間,來衡量是否“平等”的交換。這種計算方法基本上忽略了生產(chǎn)方式的差異——勞動密集型還是資本密集型,以及這種差異導(dǎo)致的勞動生產(chǎn)率的巨大差異。馬克思主義的勞動價值論早就批駁了這種“越低效生產(chǎn)出的產(chǎn)品價值就越高”的謬論,所以這種“不平等交換”的計算方法跟馬克思主義毫無關(guān)系。

實際上,這種分析方法正是西方主流經(jīng)濟學(xué)攻擊馬克思主義勞動價值論的依據(jù),是對勞動價值論的惡意歪曲。冒著過于啰嗦的風(fēng)險,下面我將比較詳細地分析這個問題。

一、 淺談剩余價值的來源

馬克思主義的勞動價值論,并不認為低效生產(chǎn)者的產(chǎn)品包含著更多的價值,也不會認為高效生產(chǎn)者“剝削”了低效生產(chǎn)者,比如紗廠資本家“剝削”了手工織布娘。相反地,在一個還沒有形成壟斷的市場里,一個商品只有一個價值,也就是這個市場范圍內(nèi)生產(chǎn)該商品的社會必要勞動時間。如果不同國家之間沒有貿(mào)易往來,那么每個國家具體商品的社會必要勞動時間,基本上是由該國生產(chǎn)該商品的平均勞動生產(chǎn)率來決定。

不同生產(chǎn)者生產(chǎn)同一個商品的效率當(dāng)然可以全然不同,它是基于自然條件或人為的差異產(chǎn)生的。比如,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動生產(chǎn)率受自然條件制約,工業(yè)生產(chǎn)的勞動生產(chǎn)率受熟練程度和技術(shù)條件制約。具體到每一個生產(chǎn)者,有的花費時間比平均值大,有的花費時間比平均值小,因而效率高的就可以獲得超過平均值的超額利潤,效率低的就相對“吃虧”。

比如,生產(chǎn)同樣一噸玉米,使用耕牛和鋤頭,總計或要花費一月的勞動時間,而使用拖拉機和聯(lián)合收割機,總計或只需花費一天的勞動時間。如果一個服裝生產(chǎn)者與玉米生產(chǎn)者進行交換,同樣數(shù)量的服裝交換獲得的玉米的價值是完全一樣的。高效一天平均生產(chǎn)的1噸玉米,不可能與低效一天平均生產(chǎn)的60多斤玉米進行交換;同理,服裝生產(chǎn)者也不會因為同情低效玉米生產(chǎn)者,進而拿更多的服裝與少量的玉米進行交換。同樣的1噸玉米與服裝的交換必然獲得同樣多的服裝,因而高效玉米生產(chǎn)者一天的勞動,通過交換獲得的服裝,比低效生產(chǎn)者獲得的服裝更多。

這些多余的財富并不是“剝削”低效生產(chǎn)者獲得的,而是因為,高效生產(chǎn)者一天所創(chuàng)造的物質(zhì)財富,無論按玉米算還是按服裝算,本來就比低效生產(chǎn)者多。高效與低效的交換就不可能是等量勞動的交換。這是商品交換的基本邏輯。

由此可見,用“不平等交換”這個道德尺度來分析國際貿(mào)易,其中所謂的“平等”概念缺乏一個客觀的標準,完全是非馬克思主義的。如果等量勞動的交換是“平等”的,那么這個概念就意味著,無論是1噸還是60多斤的不等量玉米,與等量服裝進行交換是“平等”的。勞動生產(chǎn)率不一樣,如何平等?要么等量勞動交換,要么等量玉米交換,二者不可得兼。就像資產(chǎn)階級的口頭禪“公平、正義、平等”一樣,這類概念說到底還是唯心主義的,用道德批判來控訴帝國主義,是蒼白無力的。

那么,驚人的財富積累,以及資本主義實實在在的剝削,到底是如何實現(xiàn)的?

這就是剩余價值的秘密。剩余價值的產(chǎn)生,既不是像杜林先生大喊大叫的那樣,依靠暴力剝奪獲取的;也不是像新社會帝國主義者們義憤填膺地譴責(zé)的那樣,是列強通過“不平等交換”獲得的。科普一下剩余價值的來源看來是有必要的。

馬克思的偉大發(fā)現(xiàn)之一——剩余價值學(xué)說,揭示了在等量價值交換條件下剩余價值產(chǎn)生的途徑。剩余價值產(chǎn)生的根本原因就是,勞動者在一定勞動時間所創(chuàng)造的價值,要大于維持這個勞動者在同一時期內(nèi)生存所需要的產(chǎn)品和服務(wù)中所包含的價值。

原則上來講,工資是勞動者作為商品的價格,或勞動力的價格,而工資所能購買的商品中所包含的社會必要勞動時間就是勞動力的價值;或者說,工資是勞動力價值的貨幣形態(tài)。這個勞動力的價值就是維持勞動力再生產(chǎn)所需要的勞動時間,也就是每個勞動力在衣食住行,醫(yī)療衛(wèi)生,教育培訓(xùn),養(yǎng)兒育女,贍養(yǎng)老人等等項目中所消耗的產(chǎn)品和服務(wù)中所包含的勞動時間。

就像一匹馬能干多少活和值多少錢是兩碼事一樣,剩余價值的產(chǎn)生,就是由于一個勞動力一生所能夠提供或出賣的勞動時間,要大于維持這個勞動力作為商品的生存所消耗的總體勞動時間。離開對剩余價值的分析談“剝削”,是唯心主義的無稽之談。

如果生產(chǎn)的全過程都在一國內(nèi)完成,那么雖然勞動者在一天所創(chuàng)造的價值要大于一天勞動力作為商品的價值,但是工人向資本家出賣的僅僅是勞動力作為商品的價值,因而還是一個等量價值交換的過程。利潤的源泉就是同樣時間內(nèi)勞動力創(chuàng)造的價值與勞動力作為商品的價值之差額,也就是說,一個老板雇傭一個工人所指望的平均凈產(chǎn)值,或一個勞動力一天所能夠創(chuàng)造的價值如果是1000元,而維持一個勞動力生存和繁衍的平均日消耗如果是500元的話,那么一天的剩余價值就是500元。

即便是按照主流資產(chǎn)階級經(jīng)濟學(xué)的邊際產(chǎn)出理論來看,當(dāng)老板雇傭最后一個工人的邊際凈產(chǎn)值 (也就是當(dāng)生產(chǎn)資料不變的條件下,雇傭的工人多了,最后一個新添加的工人所創(chuàng)造的價值反而會下降到) 與勞動力價值相等時,平均凈產(chǎn)值與工資的差額還是巨大的。所以當(dāng)價格與價值等量時,也就是在沒有壟斷的條件下,老板賺的就是社會必要勞動時間與勞動力價值的平均差額,或平均利潤。

下面我們先探討在沒有壟斷的條件下,一個國家內(nèi)部的商品交換為什么會有非等量勞動的交換。然后,再進一步探討在沒有壟斷的條件下,國際貿(mào)易中等量價值的交換為什么仍然是非等量勞動的交換。我們將揭示,剩余價值真正的源泉,無論是國內(nèi)還是國際,都并非來之所謂的“不平等交換”。

二、 生產(chǎn)價格機制必然導(dǎo)致非等量勞動交換

在一個國家內(nèi),高效生產(chǎn)者的優(yōu)勢往往來自于生產(chǎn)工具的高效,也就是主流經(jīng)濟學(xué)稱之為資本密集型的生產(chǎn)方式。所謂的“不平等交換”說把資本密集型與勞動密集型生產(chǎn)之間必然產(chǎn)生的非等量勞動交換,看成是導(dǎo)致“剝削”的交換。但是利潤率平均化的趨勢必然導(dǎo)致一個現(xiàn)象:商品價值等同時,資本密集型產(chǎn)品的價格必須高于勞動密集型產(chǎn)品的價格,因而等量價格產(chǎn)品的交換既不是等量價值的交換,更不是等量活勞動的交換。馬克思稱這種利潤平均化導(dǎo)致的價格為生產(chǎn)價格。

比如國內(nèi)蔬菜與主糧的交換,在沒有機械化以前可以是幾斤蔬菜換一斤糧食,現(xiàn)在是幾斤糧食換一斤蔬菜。相比糧食,蔬菜的價格上漲了。那么按照國際貿(mào)易的一種說法,這是不是“貿(mào)易條件惡化”了?如果沒有資本對資源、市場和技術(shù)的壟斷,離開勞動生產(chǎn)率的變化,談?wù)撍^“貿(mào)易條件”的變化是沒有意義的。

這個變化的原因就是,主糧生產(chǎn)中勞動生產(chǎn)率提高的速度要遠遠地大于蔬菜生產(chǎn)。相對而言,主糧生產(chǎn)是資本密集型的,蔬菜生產(chǎn)是勞動密集型的。在資本主義條件下,兩者之間的交換就不可能是等量勞動的交換。資本密集型的生產(chǎn)價格必須高于它的價值,才有可能獲得同等于勞動密集型生產(chǎn)的利潤,否則不會有資本密集型的生產(chǎn)。這里面不存在資本密集型資本對勞動密集型資本的“剝削”,甚至連超額利潤都沒有。但是按照“不平等交換”者的計算,即便是蔬菜的價格相對主糧上漲了,生產(chǎn)主糧的老板仍然還是“剝削”了生產(chǎn)蔬菜的老板,因為兩者等量價格的交換不是等量勞動的交換。

(一) 生產(chǎn)價格模型

為了更清晰地說明這個問題,我們可以通過一個簡單的模型來考察兩類農(nóng)作物勞動生產(chǎn)率非同步變化對價值和價格的影響。為了便于敘述,我們可以把每日的總產(chǎn)出劃分為固定資產(chǎn)(物化勞動)、工資(勞動力價值)和利潤(剩余價值)這三部分。每日勞動時間所創(chuàng)造的價值(即凈產(chǎn)值)是由工資和利潤組成,并不包括物化勞動,因為后者的價值僅僅是轉(zhuǎn)移到總產(chǎn)值那里的。

無論是生產(chǎn)蔬菜還是生產(chǎn)主糧的資本家,他們看待生產(chǎn)性投資總是包括了兩個方面。1)是在生產(chǎn)資料上的投資,如原材料、生產(chǎn)工具、設(shè)備、種子和土地等等物化了的勞動 ;2)是在勞動力上的投資,即作為勞動力價值的工資 。兩者的組合是成本。產(chǎn)業(yè)資本家的利潤是刨除這些成本以后的剩余。

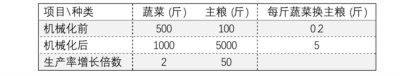

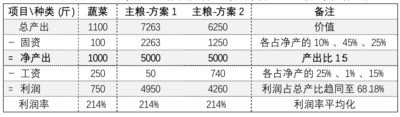

這樣的話,我們可以假設(shè),在沒有機械化以前,500斤蔬菜與100斤主糧包含了同樣的社會必要勞動時間。如果這時勞動力價值是凈產(chǎn)出的50%,并且固定資產(chǎn)(固資)份額在機械化以前幾乎可以忽略不計 (僅占凈產(chǎn)出的1%),并資本密集度等同,那么此刻一天的利潤按蔬菜算是250斤,按主糧算是50斤,利潤率 (利潤占成本或投資的比例,而投資由固資和工資組成) 都是 (250/255=50/51=) 98% (見表一)。

表一、機械化前按照勞動價值論計算的日產(chǎn)利潤率

有了機械化以后,假如1000斤的蔬菜與5000斤的主糧都需要花費一天的社會必要勞動時間,但是主糧勞動生產(chǎn)率的增長比蔬菜的要大的多 (見表二) ,原來同等的利潤率就不可維持。

表二、農(nóng)作物勞動生產(chǎn)率的日產(chǎn)實物價值對比

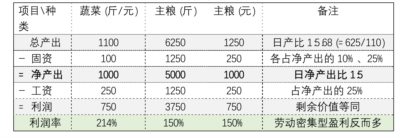

資本家推動機械化的動力是指望提高利潤率。如果機械化以后工人的實物工資沒有變,那么無論是生產(chǎn)蔬菜還是主糧的老板,都會大幅度地提高利潤率。原來250斤蔬菜的工資當(dāng)量(也就是用來購買生活資料的貨幣工資夠購買的蔬菜總量是250斤)僅僅是機械化以后凈產(chǎn)出的25%。如果生產(chǎn)蔬菜的固定資產(chǎn)占凈產(chǎn)出的10%,那么利潤率就有望提高到 (750/(250+100)=) 214%左右 (見表三) 。同樣的,原來50斤主糧的工資當(dāng)量(即相當(dāng)于50斤主糧的貨幣工資)僅僅是機械化以后凈產(chǎn)出的1%,如果生產(chǎn)主糧的固定資產(chǎn)即便是高于生產(chǎn)蔬菜的,達到比如25%,利潤率還是有望高達 (4950/(1250+50)=) 381%左右。

假如機械化以后一天勞動時間的貨幣價格是1000元,并且勞動力不流動,那么無論是按照實物還是貨幣計算的利潤率都是一樣的,只是資本密集型盈利多 (見表三) 。

表三、機械化后按實物工資水平不變(勞動力不流動)計算的日產(chǎn)利潤率

但是這個基于勞動力價值下限 (即維持工人原有的實物工資不變條件下)計算的利潤率是不可持續(xù)的,生產(chǎn)主糧的工資不可能維持在產(chǎn)出的1%水平上,勞動力的流動必然導(dǎo)致勞動力價值的趨同,至少達到產(chǎn)出的25%,即蔬菜生產(chǎn)實物工資不變的水平。

此刻,生產(chǎn)蔬菜的固資份額是凈產(chǎn)出的10%,或100斤蔬菜當(dāng)量,生產(chǎn)主糧的固資份額是凈產(chǎn)出的25%,或1250斤主糧當(dāng)量,勞動力的價值都是凈產(chǎn)出的25%,即250斤蔬菜當(dāng)量,或1250斤主糧當(dāng)量。

那么蔬菜的利潤 =1000凈產(chǎn)出-250工資=750斤,利潤率 =750/(250+100) = 214.3%;而主糧的利潤 =5000凈產(chǎn)出-1250工資=3750斤,利潤率 =3750/(1250+1250) = 150%,遠遠低于勞動密集型的利潤率 (見表四) 。

表四、機械化和工資趨同后按勞動價值論計價的日產(chǎn)利潤率

無論勞動力是否流動,一天主糧生產(chǎn)的價值現(xiàn)在是6250斤主糧當(dāng)量,按照1:5.68的(日產(chǎn))比例,換算成蔬菜的價值是 (6250/5.68=) 1234斤蔬菜當(dāng)量,因此一天主糧的總產(chǎn)出可以換取 (1234/1100=) 1.12天的蔬菜生產(chǎn),由于固定資產(chǎn)份額的不同,等量價值的交換就已經(jīng)是非等量活勞動的交換。

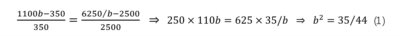

利潤率平均化要求蔬菜與主糧的凈產(chǎn)出價格比要高于1:5,或產(chǎn)出價格比要高于1: 5.68。由于勞動力和資本都是流動的,也就是兩者都會轉(zhuǎn)向?qū)ψ约鹤钣欣男袠I(yè),所以利潤率平均化僅僅影響到蔬菜和主糧的價格,并不影響勞動力價值和固資的份額。蔬菜或主糧的利潤率是其生產(chǎn)價格-成本之余額除以成本(=固資+工資),故蔬菜和主糧的價值轉(zhuǎn)變到生產(chǎn)價格的具體乘數(shù)我們可以通過解下列一元二次方程獲得。設(shè)b為蔬菜與主糧價格背離價值的比例,從上表得知:

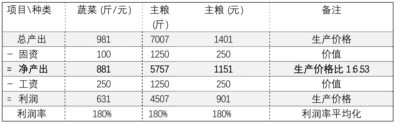

解方程得b = 0.892,或蔬菜與主糧的產(chǎn)出價格比是1:7.14 (=5.68×44/35) 。這樣的話,蔬菜的生產(chǎn)價格 (以蔬菜價值為單位=1100×0.892=) 981斤,低于其價值,而主糧的生產(chǎn)價格 (以主糧價值為單位=6250/0.892=) 7007斤,高于其價值。也就是只有把蔬菜生產(chǎn)商的一部分剩余價值“分享”給主糧生產(chǎn)商,兩類勞動生產(chǎn)率不相同的資本家才有可能獲得相同的利潤率 (見表五) 。

表五、日產(chǎn)出按生產(chǎn)價格算的利潤率

如此利潤率平均化以后,一天主糧生產(chǎn)的生產(chǎn)價格現(xiàn)在是7007斤主糧當(dāng)量,按照1:5.68的(日產(chǎn))比例,換算成蔬菜的生產(chǎn)價格是 (7007/5.68=) 1234斤蔬菜當(dāng)量,而一天蔬菜的生產(chǎn)價格僅僅是981斤蔬菜當(dāng)量,因此一天主糧生產(chǎn)可以換取 (1234/981=) 1.26天的蔬菜生產(chǎn),等量價格的交換既不是等量價值的,更不是等量活勞動的交換。

在這個例子中,勞動生產(chǎn)率的提高導(dǎo)致了以下幾個結(jié)果:

1、 勞動力價值下降,由原來凈產(chǎn)出的50%下降至少到25%左右,剝削加重。

2、 剩余價值率 (剩余價值/工資) 上升,由原來的 (250/250 = 50/50=) 100% (見表一),都提升到 (750/250 = 3750/1250=) 300% (見表四)。

3、 利潤率提高,由98% (見表一) 提高到180% (見表五)。

4、 勞動力生活水平提高。雖然前后勞動力的價值按蔬菜價值算都是250斤當(dāng)量,但按生產(chǎn)價格換算的實物由250斤提高到 (250/0.892=) 280斤當(dāng)量。勞動力的價值按主糧算也由50斤提高到 (1250×0.892=) 1115斤當(dāng)量。

這種資產(chǎn)階級內(nèi)部為了利潤率平均化所“分享”或“讓渡”剩余價值的行為,在以伊曼紐爾為代表的“不平等交換”說視角下,反而成為一類資產(chǎn)階級“剝削”另一類資產(chǎn)階級的行為。然而,即便是蔬菜生產(chǎn)商,也不會把這種從剝削勞動者那里獲得的剩余價值再分配給主糧生產(chǎn)商看成是對自己的“剝削”。在他們的眼里,利潤率平均化才算“公平”。

其實這種“分享”或“讓渡”剩余價值的現(xiàn)象在資產(chǎn)階級內(nèi)部是普遍存在的,比如產(chǎn)業(yè)資本普遍地不得不“分享”或“讓渡”自己剝削勞動力所獲得的一部分剩余價值給商業(yè)資本,因而才有批發(fā)價和零售價的差異。然而,在當(dāng)今非等量勞動交換等于“不平等交換”說的視角里,批發(fā)價和零售價的差異或是“剝削”的證據(jù)。由此可見,他們對剝削的定義是多么的主觀、庸俗和荒謬!

(二) 生產(chǎn)價格理論的適用范圍

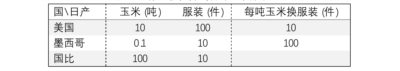

從以上的例子中我們可以看出,在一國內(nèi)資本和勞工都流動的條件下,由于不同產(chǎn)品資本密集度差異導(dǎo)致的勞動生產(chǎn)率出現(xiàn)差異的時候,那么利潤率平均化就必須通過生產(chǎn)價格的機制才能實現(xiàn)。但是一旦出現(xiàn)僅有資本流動,勞工無法流動的情況,如南非的種族隔離時期,或美國百多年前黑奴制時期,表三中所反應(yīng)的兩個不同行業(yè)利潤率不可持續(xù)的巨大差異(蔬菜的214%和主糧的381%)是否也需要生產(chǎn)價格來實現(xiàn)呢?

利潤率平均化要求成本占比趨同。如果蔬菜生產(chǎn)成本占比不變,主糧生產(chǎn)成本與蔬菜的趨同有兩個極端值可以考慮。一極是實物工資不變,通過提升固資占比至45%或2263斤的產(chǎn)出當(dāng)量來實現(xiàn),也就是一方面把勞動力價值從產(chǎn)出的50%壓縮到1%,另一方面比較奢侈地使用固定資產(chǎn) (同樣的產(chǎn)出原來可以使用凈產(chǎn)出占比25%的卻使用了占比高達45%的固定資產(chǎn))。另一極是固資占比不變,工資占比從50%僅壓縮到15% (見表六)。這樣的話成本占比均為 31.8%。

表六、勞動力不流動條件下利潤率平均化要求成本占比趨同的兩個極端方案

這個例子起碼說明了,如果勞動力在一國內(nèi)不流動,那么利潤率平均化并不需要通過生產(chǎn)價格的機制來實現(xiàn)。由此可見,生產(chǎn)價格機制的存在起碼必須滿足不同產(chǎn)品,不同資本密集度,勞動力和資本都流動這四個條件,缺一不可。

伊曼紐爾和阿明等人的錯誤之一就是,他們把生產(chǎn)價格這套機制移植到勞動力并不流動的國際貿(mào)易上去,違背了生產(chǎn)價格機制產(chǎn)生的前提條件。

不光是他們,目前國內(nèi)凡是拿生產(chǎn)價格大做文章的文獻,都存在著這個根本性的謬誤。這些文獻無視生產(chǎn)價格機制的四個前提條件,錯誤地套用生產(chǎn)價格機制來研究國際貿(mào)易。

三、 勞動生產(chǎn)率差異必然導(dǎo)致非等量勞動交換

如前所述,高效與低效生產(chǎn)的交換不可能是等量勞動的交換;同樣地,不同勞動生產(chǎn)率國家之間的貿(mào)易,也不可能是等量勞動之間的交換。比較優(yōu)勢是客觀存在的。勞動生產(chǎn)率的差異往往是技術(shù)和資源壟斷的結(jié)果。承認比較優(yōu)勢不等于維護比較優(yōu)勢,只有打破技術(shù)和資源的壟斷,才能改變比較優(yōu)勢,才有望達到等量勞動之間的交換。

比如,美國在墨西哥北部出口加工區(qū)建立了大量血汗工廠,生產(chǎn)服裝、電子等勞動密集型的產(chǎn)品,以便獲取暴利。暴利的直接根源就是美國與墨西哥兩國工資水平的巨大差異。工資差異主要是由維持工人階級再生產(chǎn)水平?jīng)Q定的,而工人階級再生產(chǎn)水平又是建立在勞動生產(chǎn)率的基礎(chǔ)上的。這里所說的勞動生產(chǎn)率是維持勞動力再生產(chǎn)方方面面的、整體的、綜合的,而非某個具體行業(yè)的勞動生產(chǎn)率。

(一) 資本密集度越高勞動生產(chǎn)率就越高

如果我們從社會生產(chǎn)的兩大部門來考慮,也就是從消費資料的生產(chǎn)(老百姓衣食住行等等消費品的生產(chǎn)),和生產(chǎn)資料的生產(chǎn)(作為生產(chǎn)工具的機器、廠房、基礎(chǔ)設(shè)施等等的生產(chǎn))來看,所謂資本密集型的國家,就是從事生產(chǎn)資料生產(chǎn)的勞動力占總勞動力的比例相對高,勞動生產(chǎn)率相對高的國家。這樣的國家,從事生產(chǎn)資料生產(chǎn)的工人,比如生產(chǎn)化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機等等中間品的勞動力就占有更高的比例。

同時,從產(chǎn)業(yè)鏈的視角來看,一國幾乎每個產(chǎn)品都可以是產(chǎn)業(yè)鏈的中間品,作為下一個產(chǎn)品的原材料或生產(chǎn)工具,因而在一個產(chǎn)業(yè)鏈的全部生產(chǎn)過程中,越是靠后的產(chǎn)品,作為生產(chǎn)這個產(chǎn)品的資本家,他所依靠的資本密集度就有可能越高,所以一國的資本密集度,其實就是該國產(chǎn)業(yè)鏈的長度,或生產(chǎn)中間品勞動力的占比。

假如石油開采、開采設(shè)備和煉油企業(yè)的生產(chǎn)屬于不同的資本集團,那么無論是石油開采企業(yè)拿開采設(shè)備開采石油,還是煉油企業(yè)拿原油做原材料生產(chǎn)汽油,都呈現(xiàn)出高度的資本密集度。但是如果機器制造、開采和煉油屬于同一個資本集團,那么它的資本密集度就會大大地縮水。同樣的,從種棉、機器制造、紡紗、織布到服裝廠,從采煤、煉鋼、機器制造到汽車組裝,每個企業(yè)單獨來看,越到產(chǎn)業(yè)鏈的后端,資本密集度就有可能越高,但是從整體來看,資本密集度其實并不高。由此可見,把產(chǎn)業(yè)鏈作為一個整體來看,不同最終產(chǎn)品之間資本密集度的差異,基本上是整個產(chǎn)業(yè)鏈社會必要勞動時間的差異。

這種資本密集度的差異在國家之間就表現(xiàn)在勞動生產(chǎn)率的差異上。下面我們分析這一差異所導(dǎo)致的非等量勞動交換。

(二) 國際貿(mào)易比較優(yōu)勢模型

為了比較清晰地論證所謂“不平等交換”說對勞動價值論的背離,我們有必要建造一個比較典型的簡單國際貿(mào)易模型來說明問題。為了簡化敘述,這個模型是在沒有市場壟斷、資源壟斷、科技壟斷、規(guī)模效應(yīng)和科技進步等的條件下,并假設(shè)玉米 (并由它來代表各種肉類和其他食物的生產(chǎn),包括化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機制造等等勞動在內(nèi)) 和服裝 (包括棉花、紡織和相關(guān)機器生產(chǎn)等等勞動在內(nèi)) 生產(chǎn)從原材料到成品都在一國內(nèi)完成。

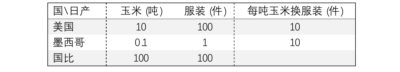

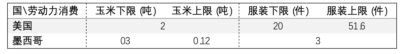

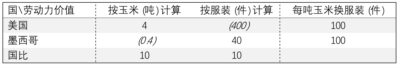

由于美國優(yōu)越的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和高超的機械化程度,在模型里可以像表七那樣假設(shè)美國農(nóng)工日均產(chǎn)10噸玉米,服裝廠工人日均產(chǎn)100件服裝。那么撇開工資的差異,僅僅從社會必要勞動時間的視角來看,一噸玉米的社會必要勞動時間等于10件服裝的社會必要勞動時間。相比之下,由于相對貧瘠的自然條件和簡陋的勞動工具,模型里可以假設(shè)墨西哥農(nóng)工日均產(chǎn)0.1噸 (200斤) 玉米,服裝廠工人日均產(chǎn)10件服裝。那么在墨西哥,一噸玉米的社會必要勞動時間等同于100件服裝的社會必要勞動時間。這樣的話,美國勞動生產(chǎn)率在玉米上是墨西哥的100倍,在服裝上是10倍。 (這些都是為了計算方便所列舉的非逼真數(shù)據(jù)。如果讀者不認同各項產(chǎn)出的數(shù)據(jù),只要比例關(guān)系類似,讀者可以填寫任何其他產(chǎn)出數(shù)據(jù),無妨后面分析的基本結(jié)論。)

表七、有比較優(yōu)勢的勞動日實物產(chǎn)出

此刻,基于勞動生產(chǎn)率差異,兩國精明的投機者都有可能覺得一噸美國玉米換50件墨西哥服裝比較劃算 (每噸玉米換10件到100件服裝之間的任何比例都會產(chǎn)生貿(mào)易,后面的分析我們可以看到,具體的貿(mào)易比例在利潤率平均化條件下受兩國勞動力價值占比差異的影響) 。因為美國人由原來每噸玉米換10件服裝變成每噸玉米換50件服裝,服裝相對便宜了;墨西哥人由原來100件服裝換一噸玉米變成50件服裝換一噸玉米,玉米相對便宜了。如此貿(mào)易的結(jié)果就是,美國一個勞動日的10噸玉米可以換取墨西哥50個勞動日的500件服裝,反映了由機械化程度差異所導(dǎo)致的兩國勞動生產(chǎn)率的平均差異。這就是比較優(yōu)勢。

按照所謂“不平等交換”的計算方法,美國一個勞動日換取了墨西哥50個勞動日的產(chǎn)品,或49個勞動日的“財富”轉(zhuǎn)移到了美國,所以美國“剝削”了墨西哥。但是無論100件服裝或10噸玉米在墨西哥需要花多少社會必要勞動時間,在美國僅僅需要花費1個勞動日的社會必要勞動時間。由于兩國勞動生產(chǎn)率的差異,同樣勞動時間所創(chuàng)造的物質(zhì)財富本來就不同,所以 “不平等交換”無法計算實際上的財富轉(zhuǎn)移。

做貿(mào)易的雙方也不認同“不平等交換”的視角,他們看到的是進口商品比自己生產(chǎn)的相對便宜。因為1個勞動日美國的玉米所獲得的50個墨西哥服裝廠工人的500件服裝在美國原來相當(dāng)于5個美國勞動日的產(chǎn)出,現(xiàn)在僅僅需要花費1個勞動日,財富如果真的“轉(zhuǎn)移”了的話也并不是49個勞動日,而是節(jié)省了4個勞動日。

相比之下,同一筆貿(mào)易,50個墨西哥勞動日的500件服裝,換取的美國10噸玉米,在墨西哥原來相當(dāng)于100個農(nóng)工日的產(chǎn)出,現(xiàn)在僅僅需要花費50個,因而類似的財富從美國“轉(zhuǎn)移”到墨西哥是節(jié)省了50個勞動日。從雙方節(jié)省的勞動日來看,墨西哥節(jié)省的額度遠遠大于美國的,難道是墨西哥“剝削”了美國?

(三) 無比較優(yōu)勢的國際貿(mào)易模型

離開勞動生產(chǎn)率差異的分析來糾纏誰“剝削”了誰,可能會得出荒謬的結(jié)論來,這不是馬克思主義的分析方法。按照這些人的思路,兩國勞動生產(chǎn)率的差異越大,“不平等交換”就越嚴重,物質(zhì)財富的“轉(zhuǎn)移”就越多,因此,如果墨西哥的工人拋棄縫紉機,轉(zhuǎn)用手工做服裝,導(dǎo)致像表八那樣日產(chǎn)僅1件服裝,那么美國對墨西哥的“剝削”照理就會更加嚴重,物質(zhì)財富的“轉(zhuǎn)移”也就更多。可實際上此刻墨西哥的服裝玉米比反而和美國的一樣,也是1噸玉米=10件服裝。如果不考慮工資的差異,比較優(yōu)勢消失,雙方都失去了“剝削”對方的興趣,貿(mào)易反而有可能終止。

表八、無比較優(yōu)勢的勞動日實物產(chǎn)出

要廢除這種由 “不平等交換”導(dǎo)致的相互“剝削”,除了終止貿(mào)易,或提高墨西哥的勞動生產(chǎn)率以外,沒有其他的辦法。如同科技進步往往會導(dǎo)致單個行業(yè)的就業(yè)下降一樣,這種資本主義的國際貿(mào)易必然導(dǎo)致兩國部分工人的失業(yè),比如上一筆貿(mào)易導(dǎo)致了4個美國服裝廠工人和50個墨西哥農(nóng)工的失業(yè)。但是終止貿(mào)易如同終止科技進步一樣,是開歷史倒車,實際上是反動的,只有提高墨西哥勞動生產(chǎn)率才是出路。

妨礙墨西哥勞動生產(chǎn)率提高的根源,還是帝國主義對科技和資源的壟斷。美國的壟斷資本絕不會在墨西哥或其他任何地方培植自己產(chǎn)品的競爭對手。他們極力反對危害自己壟斷地位的科技的擴散,極力維護所謂的“知識產(chǎn)權(quán)”。如果沒有科技和資源壟斷,墨西哥本土資產(chǎn)階級可以很快地掌握新科技,兩國之間勞動生產(chǎn)率的差異就不會長久地存在,進而工資水平的差異也不會長久地存在,暫時的超額利潤就會被利潤率平均化的趨勢所消除。

以上我們僅僅論證了“不平等交換”視角的荒謬,但是還沒有證實剩余價值的來源和超額利潤的去向。要揭示資產(chǎn)階級是如何通過國際貿(mào)易獲得暴利的,我們還需要探討勞動力價值的差異在國際貿(mào)易中的角色。

四、 勞動力價值差異才是國際貿(mào)易中暴利的源泉

在分析了生產(chǎn)價格的差異和勞動生產(chǎn)率的差異是如何導(dǎo)致非等量勞動的交換之后,我們可以進一步地研究勞動價值論在國際貿(mào)易中的體現(xiàn),以及國際貿(mào)易對勞動力價值、貿(mào)易比例和利潤率的影響,從而揭示剩余價值和超額利潤的真正源泉。

一旦國家之間有了貿(mào)易往來,那么一個商品的價值如何決定,就不再像單個國家內(nèi)部那么簡單。由于商品的價值是由社會必要勞動時間決定的,這個“社會”的范圍是由勞動力流動的范圍決定的,所以只要勞動力在國際上不流動,那么商品的價值就不具備國際性標準,勞動力的價值也同樣沒有國際性標準。雖然馬克思在資本論的第20章《工資的國民差異》里一筆帶過地提到過一個“國際價值”的概念,但是他并沒有展開或論證。現(xiàn)在看來,除了在勞動力比較流動的歐美以外,“國際價值”是不存在的。

只要貿(mào)易國之間還不像歐盟那樣成為統(tǒng)一的市場,只要勞動力的流動還不暢通,那么決定商品價值的市場,和決定勞動力價值的市場,就是不同的市場。這時候,一個商品的價值就不會高于進口國或消費國在國內(nèi)生產(chǎn)同樣商品的社會必要勞動時間,而生產(chǎn)該商品所需的勞動力的價值就不會高于出口國或商品生產(chǎn)國在國內(nèi)維持勞動力再生產(chǎn)的社會必要勞動時間。貿(mào)易國之間勞動生產(chǎn)率與勞動力價值的巨大差異,為掌握生產(chǎn)資料的資產(chǎn)階級在國際貿(mào)易中獲取臨時性的超額利潤創(chuàng)造了條件。

因此,國際貿(mào)易大大地改變了他們所能獲得的剩余價值額度,也就是有獲得超額利潤的可能。同時,只要沒有技術(shù)、市場或資源壟斷,利潤率平均化在國際貿(mào)易上是可以實現(xiàn)的,貿(mào)易也基本上還是會按照勞動價值論意義上的等量價值交換原則進行,而等量價值交換在國際貿(mào)易上并不排除超額利潤的獲得,起碼在貿(mào)易之初。但隨著貿(mào)易量加大,競爭進而會抹平超額利潤(甚至有可能導(dǎo)致價格低于價值,本文暫不涉及這個問題)。

這其實就如同一個國家內(nèi)部,如果兩個地區(qū)不同產(chǎn)品的勞動生產(chǎn)率不一樣的話,那么生產(chǎn)就會朝著勞動生產(chǎn)率相對高的地區(qū)遷移,比如山區(qū)種主糧的就競爭不過平原種蔬菜的,交通閉塞的地區(qū)就競爭不過交通發(fā)達的地區(qū)。國家之間也如此。

拿以上列舉的美國和墨西哥在服裝和玉米的交易為例,一旦兩國開啟相互貿(mào)易,那么服裝和玉米,以及勞動力的價值就不再是由各國內(nèi)部的社會必要勞動時間來決定,而是由雙方作為進口國和出口國的社會必要勞動時間分別來確定。

下面我們將從幾種不同的情況出發(fā),比較詳細地講解這個問題。為了便于論述,我們需要假設(shè)以下幾個條件:

1、貿(mào)易國之間只有資本流動,勞動力不流動;

2、在貿(mào)易國的衣食住行中只考慮服裝,和以玉米為代表的食品生產(chǎn);

3、工人用于購買生活資料的貨幣工資一半花在以玉米為代表的食物上,一半花在服裝類的消費品上;

4、不考慮供求關(guān)系所導(dǎo)致的短期價格脫離價值的現(xiàn)象或價格的波動;

5、不考慮運輸成本;

6、所有生產(chǎn)資料 (即物化勞動) 方面的投資全部可以換算成勞動時間的產(chǎn)出,故沒有資本密集型和勞動密集型之分;

7、因而生產(chǎn)工具的物理性消耗,種子等等的花費可以轉(zhuǎn)換成勞動時間的投入,故產(chǎn)量=價值當(dāng)量。

或許我們需要對最后的這兩個假設(shè)做一個說明。之所以這樣做是因為我們前面已經(jīng)假設(shè)玉米 (并由它來代表各種肉類和其他食物的生產(chǎn),包括化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機等等的勞動在內(nèi)) 和服裝 (包括棉花、紡織等等的勞動在內(nèi)) 生產(chǎn)從原材料到成品都在一國內(nèi)完成,因而每一個中間品的生產(chǎn)資料投資都是產(chǎn)業(yè)鏈前一步生產(chǎn)的結(jié)晶,也就是所有的生產(chǎn)資料都可以還原于勞動時間的產(chǎn)出,因而所謂的資本密集型和勞動密集型的差別就是產(chǎn)業(yè)鏈長短的差別,而資本密集型的產(chǎn)業(yè)必然是產(chǎn)業(yè)鏈更長的產(chǎn)業(yè)。

由于我們是以國家來分析國際貿(mào)易的,我們可以想象一個抽象的資本家擁有整個產(chǎn)業(yè)鏈的全部,那么我們就不需要單獨考慮所謂資本密集型與勞動密集型的差別。伊曼紐爾等人“不平等交換”理論的錯誤就在于,他們把一個國家內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈中單獨產(chǎn)品資本密集型與勞動密集型的差別直接套用在國際貿(mào)易上,也就是說把生產(chǎn)價格的理論搬運到國際貿(mào)易上,因而得出錯誤的結(jié)論。后面我們會指出這種做法的錯誤所在。

(一) 勞動生產(chǎn)率懸殊下貿(mào)易對勞動力價值的沖擊

為了便于分析,我們先假定貿(mào)易之前美國勞動力的價值或工資是產(chǎn)出的40%(即產(chǎn)業(yè)鏈的全部占比),墨西哥的勞動力價值或工資是產(chǎn)出的60%(因勞動生產(chǎn)率越低,產(chǎn)出留給勞動者的份額就需越高,否則勞動力再生產(chǎn)難以為繼。其實這個并不重要,即便是同樣份額,也無妨后面的結(jié)論) 。

這些勞動力價值的具體份額往往與階級斗爭的激烈程度有關(guān)。工人階級的力量越大,也就是組織性、戰(zhàn)斗性越強,勞動力價值占產(chǎn)出之比或許就越高,兩者呈正相關(guān)。并且勞動力價值占比的提高有助于緩解生產(chǎn)過剩危機。否則,勞動力價值占比越小,資本積累就有可能越快,生產(chǎn)過剩危機的到來就越迅猛。

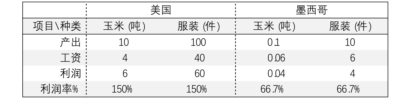

有了勞動力的價值,我們可以確定貿(mào)易前兩國的利潤率。

表九、無貿(mào)易兩國單個勞動力每日實物利潤率對比

我們當(dāng)然可以改變表里的參數(shù)而改變兩國內(nèi)部的利潤率,這里只是強調(diào)了由于一國內(nèi)資本與勞動力可以自由流動,故有利潤率的平均化,而不同國家之間的利潤率沒有貿(mào)易就無法平均化。

同時我們可以看出,美國一個勞動力的貨幣日工資能購買要么4噸玉米,要么40件服裝 (都是產(chǎn)出的40%) 。也就是說維持一個工人再生產(chǎn)的成本,在貿(mào)易之前平均能購買價值為2噸玉米當(dāng)量的食物,和價值為20件服裝當(dāng)量的其他生活品。同樣的,墨西哥工人的貨幣日工資使得他們能購買要么0.06噸玉米,要么6件服裝,或平均能購買0.03噸 (60斤) 玉米和3件服裝的組合。兩者的差別反映了勞動力再生產(chǎn)在墨西哥的成本要遠遠低于美國。

1. 第一桶金的獲取

如果美國的資本家到墨西哥建服裝廠,采用的還是墨西哥比較落后的生產(chǎn)方式,然后通過貿(mào)易按50件服裝換1噸玉米的比例賣回美國。由此美國一個農(nóng)工生產(chǎn)的10噸玉米所換取的500件服裝,花費了墨西哥50個勞動力價值的300件服裝 (即產(chǎn)出的60%) ,折成墨西哥的玉米是 (300/100=) 3噸 (因墨西哥服裝玉米比是100:1) ,也就是50個墨西哥服裝廠工人的工資按玉米算是3噸。故這筆交易獲得的利潤是 (10-3=) 7噸,比沒有貿(mào)易情況下50個農(nóng)工生產(chǎn)5噸玉米所創(chuàng)造的 (0.04×50=) 2噸 (見表九) 利潤多出5噸來。無論原來的利潤是用來做什么的,現(xiàn)在這多出的5噸利潤使得美國資本家可以拿它作為第一桶金,去雇傭 (5/0.06=) 83.33個更多的服裝廠工人,進行擴大再生產(chǎn)和資本積累。

這才是美國資本家在墨西哥建立血汗工廠以便獲得超額利潤的動機。從這里我們也可以看出,早先伊曼紐爾和阿明等提出“不平等交換”說的學(xué)者把這種交換看成是帝國剝削第三世界,似乎有些道理。

但是,如果是由墨西哥服裝廠的老板把本地生產(chǎn)的服裝出口到美國,那么生產(chǎn)了這500件服裝,換回了10噸玉米的50個工人的勞動力價值,按玉米算的話也是同樣的3噸,因而利潤也還是7噸,比沒有貿(mào)易的情況下50個農(nóng)工生產(chǎn)5噸玉米的2噸利潤,也還是多了5噸。同樣地,墨西哥的資本家可以拿這5噸利潤的第一桶金再去雇傭83.33個更多的服裝廠的工人,進行擴大再生產(chǎn)和資本積累。

由此可見,不管是誰在墨西哥投資,利潤量按玉米計算都是一樣的。從這里我們也可以看出“不平等交換”說的致命缺陷,即從國家而不是從階級出發(fā)看問題。

正像貝特蘭在伊曼紐爾1972年英文版一書的附錄中所批判的那樣:

它意味著當(dāng)?shù)凸べY國家采用相對地較為現(xiàn)代化的技術(shù)時可以達到非常低的生產(chǎn)成本,從而,只要國際市場價格并不由于這些國家的產(chǎn)品銷售而發(fā)生變動(實際情況只有在經(jīng)過相當(dāng)長的時間以后,價格才可能發(fā)生變動) ,這些低工資國家可以獲得較高的價格。這可能產(chǎn)生巨大的實際意義,使得起初貧窮的國家 , 如果處于“有利條件”下(僅指國內(nèi)外生產(chǎn)關(guān)系可以使它們加速資本積累),得以進入大規(guī)模工業(yè)化的進程。這種轉(zhuǎn)變,使得工資一直相對低的原先貧窮的國家處于有利地位 , 而某些部門的生產(chǎn)力可以大規(guī)模地獲得增長,這正說明為什么像日本那樣一些國家 ,能夠從生產(chǎn)力和工資都很低的水平上,成功地取得非常迅速的資本積累,進而實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的巨大增長。 (見中文版293頁)

我們不得不佩服,貝特蘭在半個世紀以前就看到了崛起國發(fā)展的前景!

2. 初步確立利潤率平均化的貿(mào)易比和失業(yè)人數(shù)

利潤率平均化首先會改變服裝與玉米的比價,而后也會改變美國和墨西哥勞動力的價值。為此我們首先需要計算一下利潤率平均化條件下服裝與玉米的比價。這個計算的核心原則是:雖然貿(mào)易比例是國際的,但是成本是按照國內(nèi)比例計算的。

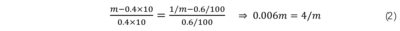

設(shè)m為貿(mào)易的服裝玉米比,也就是一噸玉米可以換回多少件服裝,那么依表九,每噸玉米可換服裝m件,成本按美國服裝玉米比的1:10是 (0.4×10=) 4件。相比之下,墨西哥每件服裝可換玉米1/m噸,成本也按墨西哥服裝玉米比的100:1是 (0.6/100=) 0.006噸,利潤率平均化要求

解方程得m=√(4/0.006)=25.8也就是美國每個農(nóng)工生產(chǎn)的10噸玉米可以換回258件服裝,相當(dāng)于25.8個墨西哥服裝廠工人的勞動。公式 (2) 的利潤率是 ((25.8-4)/4=) 545%,可謂暴利。然而,隨著兩國貿(mào)易比例與勞動力價值的變更,利潤率或會進一步地提高。

貿(mào)易對兩國就業(yè)的影響是不一樣的。按照這個貿(mào)易比,美國每個農(nóng)工生產(chǎn)的10噸玉米與墨西哥258件服裝的貿(mào)易,在美國僅僅會導(dǎo)致 (2.58-1=) 1.58個服裝廠工人失業(yè),而在墨西哥將會導(dǎo)致 (100-25.8=) 74.2個農(nóng)工的失業(yè)。

貿(mào)易對勞動力的價值,進而對利潤和利潤率的影響有上下兩個極限值,需要我們來考察。其上限是假定在貿(mào)易之后兩國勞動力的價值還都能夠保持到原來產(chǎn)出的份額上;其下限是假定在貿(mào)易之后兩國勞動力的價值也還都保留在貿(mào)易之前的實物水平上。

3. 貿(mào)易導(dǎo)致的勞動力價值上限

美國勞動力價值的上限是2噸玉米和相當(dāng)于2噸玉米的 (2×25.8=) 51.6件服裝組合,或4噸玉米 (即產(chǎn)出的40%),按玉米算的利潤沒有變。但是按服裝算相當(dāng)于 (4×25.8=) 103.2件服裝,成本大于產(chǎn)出,服裝廠破產(chǎn),工人失業(yè)。

這種情況其實并不現(xiàn)實。其原因就是因為隨著服裝變得便宜了,工人罷工或跳槽的動機會降低,同時隨著服裝廠工人失業(yè)的加劇,資本家會想方設(shè)法壓低工人的貨幣工資,所以,維持勞動力再生產(chǎn)的費用,即便是玉米量不變,服裝量不會自動地由原來20件的生活水平提高到51.6件。

墨西哥勞動力價值的上限是3件服裝和 (3/25.8=) 0.12噸玉米的組合,或6件服裝 (即產(chǎn)出的60%),按服裝算的利潤沒有變。但是按玉米算相當(dāng)于 (6/25.8=) 0.23噸玉米,大于墨西哥勞動力在玉米上的日產(chǎn)出,農(nóng)業(yè)資本破產(chǎn) (見表十),農(nóng)工失業(yè)。

這種情況其實也不現(xiàn)實。其原因就是因為隨著玉米變得便宜了,加上農(nóng)工的失業(yè),勞資沖突會弱化,維持勞動力再生產(chǎn)的費用,即便是服裝量不變,按玉米算的那部分組合,也不會自動地由原來0.03噸的生活水平提高到0.12噸。

表十、勞動生產(chǎn)率懸殊下玉米與服裝貿(mào)易中所含實物勞動力價值的上限

*注:括號里的是導(dǎo)致破產(chǎn)的值,下同。

4. 貿(mào)易導(dǎo)致的勞動力價值下限

從表九我們可以看出,美國勞動力價值的下限是沒有貿(mào)易時的2噸玉米和20件服裝的組合。貿(mào)易之后的2噸玉米加上20件服裝折合成玉米是 (2+20/25.8=) 2.78噸。農(nóng)場主的利潤因此由原來的 6噸提高到 (10-2.78=) 7.22噸。同時,服裝廠的成本是20件服裝加上2噸玉米折合成服裝是 (20+2×25.8=) 71.6件。利潤縮水,由原來的60件下降到28.4件,服裝廠難以為繼,部分工人失業(yè)。

但是這個也不現(xiàn)實。其原因是工人的貨幣工資不會自動地隨著服裝變便宜了而往下調(diào)整到2噸玉米和20件服裝的組合上,即便部分工人失業(yè),在業(yè)工人的抗爭會避免這種情況的出現(xiàn)。

同樣的,墨西哥勞動力價值下限是0.03噸玉米和3件服裝的組合,按玉米算是 (0.03+3/25.8=) 0.15噸。這個組合大于農(nóng)工一天產(chǎn)出,農(nóng)業(yè)資本破產(chǎn),農(nóng)工失業(yè);按服裝算是 (3+0.03×25.8=) 3.77件 (見表十一),服裝廠老板利潤由4件提高到 (10-3.77=) 6.23件。

這個同樣也不現(xiàn)實。其原因是由于墨西哥工人的抗爭,他們的貨幣工資不會自動地隨著玉米變便宜了而往下調(diào)整到0.03噸玉米和3件服裝的組合上。

表十一、勞動生產(chǎn)率懸殊下玉米與服裝貿(mào)易中所含實物勞動力價值的下限

雖然以上分析的勞動力兩個極端價值同樣都不現(xiàn)實,但它給了我們通過貿(mào)易將導(dǎo)致勞動力價值變化的可能范圍。

美國維持勞動力再生產(chǎn)的玉米量即便是不變,只要維持勞動力再生產(chǎn)的服裝量從20件到小于51.6件之間的任何數(shù)值 (見表十二) ,都會既提高在業(yè)工人的生活水平,又壓低美國勞動力的價值 (由原來產(chǎn)出的40%最低降到27.8%)。同樣的,墨西哥維持勞動力再生產(chǎn)的服裝量即便是不變,只要維持勞動力再生產(chǎn)的玉米量從0.03噸到小于0.12噸之間的任何數(shù)值,也都會既提高在業(yè)工人的生活水平,又壓低墨西哥勞動力的價值(由原來產(chǎn)出的60%最低降到37.7%)。兩國勞動力價值的具體水平或由勞資博弈來決定。

表十二、勞動生產(chǎn)率懸殊條件下生活水平的上下限

5. 勞動力價值、貿(mào)易比和利潤率的關(guān)系

上節(jié)關(guān)于生產(chǎn)價格機制導(dǎo)致非等量勞動交換的分析中,由于是在同一個國家內(nèi),勞動力的流動使得勞動力價值在兩個不同部門之間趨同,利潤率的調(diào)整就只能通過價格背離價值來實現(xiàn)。相比之下,國際貿(mào)易導(dǎo)致勞動力價值、貿(mào)易比和利潤率成為三個相互影響的關(guān)系。

如前設(shè)m為國際貿(mào)易比,m_1為美國國內(nèi)交換比,x為美國勞動力價值占產(chǎn)出百分比。美國生產(chǎn)玉米與服裝交換的利潤按玉米算是m/m_1-x,也就是每噸玉米相當(dāng)于m件服裝,除以國內(nèi)服裝玉米比m_1等于出口的玉米換回來多少噸玉米當(dāng)量,減去生產(chǎn)玉米的成本x就是利潤。比如貿(mào)易比是20,每噸玉米可以換回20件服裝,換成國內(nèi)的玉米相當(dāng)于2噸,成本是0.4噸,每噸玉米的利潤是2-0.4=1.6噸。

設(shè) m_2為墨西哥國內(nèi)交換比,y為墨西哥勞動力價值占產(chǎn)出百分比,墨西哥生產(chǎn)服裝與玉米交換的利潤按服裝算是m_2/m-y,也就是每件服裝相當(dāng)于1/m噸玉米,按國內(nèi)服裝玉米比折成服裝是m_2/m件。比如每件服裝換回玉米再折成服裝相當(dāng)于100/20=5件,成本是0.4件,每件服裝的利潤是5-0.4=4.6件。

設(shè)r為具有比較優(yōu)勢企業(yè)的利潤率,利潤率平均化導(dǎo)致如下公式:

已知國內(nèi)美國交換比m_1=10,墨西哥交換比m_2=100,那么貿(mào)易比、利潤率與勞動力價值上下限區(qū)間的關(guān)系從公式 (3) 中可以計算如下:

表十三、勞動力價值上下限區(qū)間與貿(mào)易比、利潤率的關(guān)系

由此表可以看出表十一還不是勞動力價值的下限,25.8的貿(mào)易比僅僅是當(dāng)兩國勞動力價值占比都是其上限時的結(jié)果。如果拿一個極端,比如美國勞動力價值占比最高點的40%和墨西哥占比的最低點的38%為例,貿(mào)易比是32.4,那么美國貿(mào)易之后的2噸玉米加上20件服裝折合成玉米是 (2+20/32.4=) 2.62噸,比表十一的下限還小,墨西哥勞動力價值的下限反而有所提高,達到 (3+0.03×32.4=) 3.97件。如果相反地,拿美國勞動力價值占比最低點的28%和墨西哥占比最高點的60%為例,貿(mào)易比是21.6,那么美國貿(mào)易之后的2噸玉米加上20件服裝折合成玉米是 (2+20/21.6=) 2.93噸,比表十一的下限要大,墨西哥勞動力價值的下限會更小,將至 (3+0.03×21.6=) 3.65件。既然表十和表十一都不現(xiàn)實,超出這兩個極限的實際極限也就不需要我們?nèi)タ紤]。

表十三反映的其實是兩個相連的趨勢。一是貿(mào)易比例變化是由兩國勞動力價值比例決定的,這個與伊曼紐爾關(guān)于貿(mào)易比例完全是由工資差異決定是一致的。美國與墨西哥勞動力價值份額差異越大,貿(mào)易比越大 (表中紅色斜體是其最高點,藍色粗體是其最低點)。二是利潤率隨著兩國勞動力價值上升而萎縮,具體值取決于勞資雙方斗爭結(jié)果 (當(dāng)然這里的利潤率僅僅是那些具有競爭力行業(yè)的利潤率,破產(chǎn)行業(yè)資本不計算在內(nèi)) ,并且利潤率與兩國勞動力價值占產(chǎn)出比并無直接關(guān)系。

比如從表中各占40%作為起點,墨西哥的占比上升到50%,美國的下降到30%,利潤率由691%微升至716%,變化不大。再比如從墨西哥占比從55%下降到45%,美國的占比從30%上升到40%,利潤率由678%微降至645%,也是變化不大。相比之下,墨西哥占比從55%下降到45%,美國的占比從40%下降到30%,利潤率由574%上升到761%。

假如我們拿美國勞動力價值占比為35% (或3.5噸) ,墨西哥的45% (或4.5件) ,相對應(yīng)的貿(mào)易比是27.9,利潤率是697%為例作為勞資雙方斗爭的結(jié)果,那么兩國勞動力價值都比貿(mào)易前少。如果美國玉米消費還是原來的2噸,剩余1.5噸玉米相當(dāng)于 (1.5×27.9=) 41.9件服裝,比原來生活水平的20件要多。如果墨西哥服裝消費還是原來的3件,剩余1.5件服裝相當(dāng)于 (1.5/27.9=) 0.054噸玉米,比原來的0.03噸多。

此刻,兩國工人的失業(yè)都加重了,勞動力的價值都萎縮了,在業(yè)工人按照實物計算的生活水平都提高了,具有競爭力的行業(yè)的利潤率也都大大地獲得了提高。

這就是資產(chǎn)階級經(jīng)濟學(xué)家所謂的“比較優(yōu)勢”和“雙贏”的結(jié)果。怪不得當(dāng)初英國的資產(chǎn)階級強烈地反對谷物稅,支持自由貿(mào)易,其目的就是為了通過降低勞動力的價值來提高利潤率!

6. 墨西哥工人的斗爭“剝削”了美國工人嗎?貿(mào)易比和生活水平的關(guān)系

伊曼紐爾的錯誤之一在于他認為一國工資的提高必須建立在對別國工人的剝削上,把生活水平的高低等同于剝削的深淺,混淆剩余價值率與生活水平的關(guān)系。

如果墨西哥的工人經(jīng)過斗爭使得勞動力的價值從40%提高到50%,而美國的還停留在30%上,那么墨西哥勞動力價值的提高是不是建立在剝削美國工人的基礎(chǔ)上?從表十三得知玉米服裝比從原來的27.4,下降到24.5,利潤率從813%下降到716%,美國工人的生活水平從剩余的1噸玉米可以換27.4件服裝下降到24.5件,服裝變貴了。

這時候兩國資產(chǎn)階級就會異口同聲地對美國工人階級說:“墨西哥工人是我們的共同敵人,是他們打壓了你們的生活水平(和我們的利潤)!”這也符合伊曼紐爾的論點。

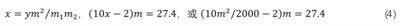

但是美國工人維持自己生活水平的另一條道路就提高自己的勞動力價值,也就是改變那個作為美國勞動力價值占產(chǎn)出比的x值,以便使得10x-2噸玉米的剩余換成服裝還是27.4件。為此再設(shè)m為國際貿(mào)易比,m_1為美國國內(nèi)交換比,m_2和y分別為墨西哥國內(nèi)交換比和勞動力價值占產(chǎn)出比,并由公式 (3) 得知,維持生活水平的貿(mào)易比和勞動力價值是由以下方程組決定的:

解方程得m = 24.9,x = 31%,也就是勞動力價值由30%提高到31%,貿(mào)易比由27.4改為24.9,那么美國工人從剩余的1.1噸玉米還是可以換取 (1.1×24.9=) 27.4件服裝,生活水平維持不變,當(dāng)然利潤率進一步地下降(墨西哥工人的生活水平相對于美國勞動力價值上漲以前也有微降)。

由此可見,貿(mào)易比當(dāng)然影響生活水平,但是這些都是由于勞動力價值非同比提高所致。只要兩國勞動力價值的比例不變,貿(mào)易比就不變。比如在墨西哥工人提高勞動力價值的同時,美國工人也通過斗爭把勞動力價值從30%提高到37.5%,那么兩國勞動力價值的比例還是0.3/0.4 = 0.375/0.5,貿(mào)易比就不會變,生活水平反而會大幅度地提高。這就直接否定了一國工資的提高必須是建立在對別國工人的剝削上。實際上是無論哪國工資的提高都會壓低利潤率,也就是各國工人階級的對立面都是資產(chǎn)階級,而非他國的工人階級。無論伊曼紐爾是否意識到,他的論點實質(zhì)上是形“左”實右。

7. 貿(mào)易極限的利潤率

如果貿(mào)易規(guī)模擴大到了極限,也就是美國服裝廠工人的勞動力價值按照服裝量下限算也會使得服裝廠資本所獲得的利潤大幅度萎縮,難以為繼,因而不再生產(chǎn)服裝,服裝廠工人大量失業(yè);同時墨西哥農(nóng)工的勞動力價值按照玉米量下限算也會使得農(nóng)業(yè)資本破產(chǎn),農(nóng)工大量失業(yè),因而不再會有為市場生產(chǎn)的玉米 (即便是自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟或許會大量存在),那么勞動力價值就會聚焦在上下限之間的某個點上。

如果同時國際貿(mào)易比和國內(nèi)交換比趨同,也就是國內(nèi)對待服裝與玉米的比例基本上按照國際貿(mào)易的視角來看待,或 m=m_1=m_2,那么利潤率平均化的趨勢也會迫使兩國勞動力價值占比趨同。這個我們可以從公式 (3) 中看出,即:

由于兩國勞動力價值占比等同的概率不大,因而國際貿(mào)易比與國內(nèi)交換比趨同的概率不大。比如說,美國勞動力價值占比x必須在28%與40%之間取值,而墨西哥勞動力價值占比y必須在38%到60%之間取值,因此符合以上要求的兩國勞動力價值占比的可取范圍狹窄至38%到40%之間,平均化的利潤率也在 (.62/.38=) 163.2%到 (.6/.4=) 150%之間,暴利萎縮。

如同公式 (3) 所示,勞動力價值占比、國內(nèi)外服裝玉米比和利潤率的關(guān)系是個相互影響的關(guān)系,兩國勞動力價值占比如果不趨同的話,國內(nèi)外服裝玉米比也無法趨同。

從以上的分析中我們可以看出,剩余價值的源泉與所謂的“不平等交換”無關(guān),即便是在等價交換的條件下,具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)可以利用國際貿(mào)易加大商品的價值與勞動力價值的差異,來提高本產(chǎn)業(yè)的剩余價值量和利潤率。其后果是那些沒有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)破產(chǎn),工人失業(yè)。

那么這些在勞動生產(chǎn)率懸殊條件下的結(jié)果是否適用于勞動生產(chǎn)率局部提高后呢?下面我們來探討這個問題。

(二) 勞動生產(chǎn)率局部相等下貿(mào)易對勞動力價值的沖擊

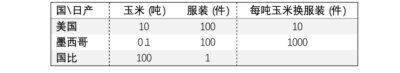

為了再進一步地分析墨西哥勞動生產(chǎn)率提高的后果,我們可以假設(shè)美國服裝公司 (或墨西哥老板) 在墨西哥投資建服裝廠,采用全套美國服裝生產(chǎn)的設(shè)備和工藝,導(dǎo)致墨西哥服裝廠工人勞動生產(chǎn)率提高10倍,達到美國水平 (見表十四)。

表十四、墨西哥服裝生產(chǎn)率增長10倍后勞動日實物價值當(dāng)量

同時,為了簡化起見,我們可以忽略墨西哥勞動生產(chǎn)率提高的具體過程,假設(shè)從原來落后的到普遍采用美國技術(shù)是一個很短的過程。

1. 重新確立利潤率平均化的貿(mào)易比

利潤率平均化首先會改變服裝與玉米的比價,同時也會改變美國和墨西哥勞動力價值占比。這兩者計算的核心原則仍然是貿(mào)易比是國際的,成本是按照國內(nèi)比計算的。

由于墨西哥服裝勞動生產(chǎn)率的大幅度提高,勞動力價值占產(chǎn)出的比例可以與美國的看齊。套用公式 (3), 且已知m_1=10,m_2=1000,那么貿(mào)易比、利潤率與勞動力價值上下限 (后面會計算到這個,見表十六、表十七) 區(qū)間的關(guān)系如下:

表十五、貿(mào)易比、利潤率與勞動力價值上下限區(qū)間的關(guān)系

2. 勞動生產(chǎn)率局部等同后貿(mào)易導(dǎo)致勞動力價值的上下限

從表十五我們看到,當(dāng)兩國勞動力價值占比等同的時候,貿(mào)易比是100,那么貿(mào)易對勞動力價值的影響,進而對利潤的影響也還是有上下兩個極限值需要重新來考察。如同前面的分析,其上限是在貿(mào)易之后兩國勞動力價值也還都是保持在原來的份額上,其下限是在貿(mào)易之后兩國勞動力價值仍然保留在貿(mào)易以前的實物量水平上。但是由于勞動生產(chǎn)率變了,其極限值或有改變。

美國勞動力價值的上限是2噸玉米和相當(dāng)于2噸玉米的 (2×100=) 200件服裝的組合,或4噸玉米 (即產(chǎn)出的40%) ,按玉米算的利潤沒有變。但是按服裝算相當(dāng)于 (4×100=) 400件服裝,成本大于產(chǎn)出,服裝廠破產(chǎn),工人失業(yè)。

墨西哥勞動力價值的上限是20件服裝和 (20/100=) 0.2噸玉米的組合,或40件服裝 (即產(chǎn)出的40%),按服裝算的利潤從產(chǎn)出的40%提高到60%。按玉米算相當(dāng)于 (40/100=) 0.4噸玉米,大于墨西哥勞動力在玉米上的產(chǎn)出,農(nóng)業(yè)資本破產(chǎn) (見表十六) ,農(nóng)工失業(yè)。

表十六、墨西哥服裝生產(chǎn)率增長10倍后貿(mào)易中所含實物勞動力價值上限

美國勞動力價值的下限還是沒有貿(mào)易時期2噸玉米和20件服裝的組合。貿(mào)易之后折合成玉米是 (2+20/100=) 2.2 噸。農(nóng)場主的利潤因此由原來的 6噸提高到 (10-2.2=) 7.8噸,比上一節(jié)計算的7.22噸還多。同時,服裝廠的工資是 (20+2×100=) 220件,高出日產(chǎn),服裝廠破產(chǎn),工人失業(yè)。

墨西哥勞動力價值的下限是0.03噸玉米和3件服裝的組合,按玉米算是 (0.03+3/100=) 0.06噸,利潤沒有變;按服裝算是 (3+0.03×100=) 6件 (見表十七),服裝廠老板的利潤由4件提高到 (100-4=) 96件。

表十七、墨西哥服裝生產(chǎn)率增長10倍后貿(mào)易中所含實物勞動力價值下限

同時,貿(mào)易也改變了兩國勞動力的生活水平。美國維持勞動力再生產(chǎn)的上下限按玉米算是2.2到4噸。即便是玉米的消費量維持在2噸上,只要維持勞動力再生產(chǎn)的服裝量從 (2.2-2) ×100=20件到小于 (2×100=) 200件之間的任何數(shù)值 (見表十八) ,都會既提高生活水平,又壓低美國勞動力的價值 (由產(chǎn)出的40%最低下降到22%)。

相比之下,墨西哥維持勞動力再生產(chǎn)的上下限按服裝算在6到40件之間。如果服裝的消費還是原來的3件,只要維持勞動力再生產(chǎn)的玉米量從 (3/100=) 0.03噸到 (37/100=) 0.37噸之間的任何值,都會既提高生活水平,又壓低墨西哥勞動力的價值 (由產(chǎn)出的60%最低下降到6%)。

表十八、勞動生產(chǎn)率局部相等條件下生活水平的上下限

服裝廠的老板把墨西哥生產(chǎn)的服裝出口到美國,那么生產(chǎn)了1000件服裝換回了10噸玉米,只是耗費了10個墨西哥服裝工人一天的勞動。他們勞動力價值的下限按玉米算相當(dāng)于 (0.06×10=) 0.6噸玉米,因而利潤是 (10-0.6=) 9.4噸,比沒有貿(mào)易情況下10個農(nóng)工生產(chǎn)1噸玉米產(chǎn)生的 (10×0.04=) 0.4噸利潤多出整整9噸!

3. 貿(mào)易極限的利潤率和失業(yè)人口

同樣的,如果貿(mào)易規(guī)模擴大到了極限,美國不再生產(chǎn)服裝,墨西哥不再生產(chǎn)玉米,那么勞動力價值就會聚焦在上下限之間的某個點上。從公式 (3) 我們得知,如果兩國勞動力價值占比不等同,那么利潤率平均化就不會允許國內(nèi)交換比趨同。由于兩國勞動力價值占比等同的概率在勞動生產(chǎn)率局部相等的條件下比較大 (可以在22%到40%之間取值) ,因而國際貿(mào)易比與國內(nèi)交換比趨同的概率也大。由公式 (5) 計算的平均化利潤率在 (.78/.22=) 354.5%到 (.6/.4=) 150%之間,暴利萎縮。

如果貿(mào)易比是100,那么每個美國農(nóng)工的10噸玉米與10個墨西哥服裝廠工人的1000件服裝的貿(mào)易會導(dǎo)致美國 (1000/100-1=) 9個服裝廠工人失業(yè),而10噸玉米相當(dāng)于100個墨西哥農(nóng)工的產(chǎn)出,因此墨西哥的會失業(yè) (10/0.1-1000/100=) 90個農(nóng)工。其他貿(mào)易比條件下美國的失業(yè)人數(shù)為m/m_1-1,墨西哥的失業(yè)人數(shù)為m_2/m_1 〖-m〗_2/m。

無論如何,貿(mào)易對墨西哥就業(yè)的沖擊要比對美國的沖擊猛烈。由此我們也可以看到,那些在國際貿(mào)易中沒有競爭力的產(chǎn)業(yè)資本為什么會強烈地反對自由貿(mào)易。他們保就業(yè)其實就是保護他們自己。同時我們也可以看出,為什么第三世界的勞動人民強烈地反對國際貿(mào)易對他們的沖擊。

以上的分析說明在勞動生產(chǎn)率局部提高后,無論是美國生產(chǎn)玉米還是墨西哥生產(chǎn)服裝的剩余價值和利潤率,都會隨著國際貿(mào)易而大幅度地提高。這些剩余價值,無論是生產(chǎn)玉米的還是生產(chǎn)服裝所獲得的,是由掌握生產(chǎn)資料的資本家把持著。如果投資建服裝廠的老板來自墨西哥,那么剝削墨西哥工人的是墨西哥的老板。這一事實被“不平等交換”說完全掩蓋了。

結(jié)論

從以上的分析中我們可以得到以下的結(jié)論:只要之前存在勞動生產(chǎn)率的國別差異,國際貿(mào)易必然會提高利潤率,同時一方面會降低勞動力的價值,加重失業(yè),另一方面也會提高打工人的生活水平。

按照以國家而非資本集團為單位的“不平等交換”說的分析,一個美國農(nóng)工的勞動成果與無論是50個、25.8個、10個或任何大于單個墨西哥服裝廠工人的勞動成果進行交換都是極不平等的,因而籠統(tǒng)地、不分階級地認為是美國“剝削”了墨西哥。

這樣理解“剝削”是荒謬的,與馬克思主義沒有絲毫關(guān)系。這種分析框架是典型的資本主義經(jīng)濟學(xué)使用的理論框架,比如在供需關(guān)系曲線的研究里他們慣用的就是所謂“消費者剩余”和“生產(chǎn)者剩余” (參考西方微觀經(jīng)濟學(xué)的入門教材或百度百科) 。

假如貿(mào)易使得美國工人在服裝上的消費由20件提高到無論是51.6還是200件,那么這些多出的服裝如果不是用于生產(chǎn),就不會有利潤的產(chǎn)生和資本的積累。同樣,如果貿(mào)易使得墨西哥工人在玉米上的消費由0.03噸提高到無論是0.12噸還是0.37噸,那么這些多出的玉米如果不是用于生產(chǎn),也不會有利潤的產(chǎn)生和資本的積累。

由此可見,是資產(chǎn)階級通過貿(mào)易加強了對工人階級的剝削才導(dǎo)致了超額利潤。從貿(mào)易中發(fā)大財?shù)摹崿F(xiàn)了資本積累的,既不是美國的工人,也不是墨西哥的工人,而是在墨西哥建服裝廠的老板——無論他是美國老板還是墨西哥老板!是他們通過貿(mào)易獲得了比如10噸的玉米,卻只給了25.8個或10個墨西哥工人價值不到4噸玉米的工資,因而獲得了超額利潤。這一點恰恰是那些堅持“不平等交換”說的社會帝國主義者避而不談的。他們將此過程簡單地論述為發(fā)達國家如何“剝削”了第三世界,回避了階級分析,掩蓋了剝削的實質(zhì)。

因此,還是馬克思主義的那個基本原理:剩余價值是在生產(chǎn)領(lǐng)域創(chuàng)造的,而非通過交換產(chǎn)生。貿(mào)易本身并不產(chǎn)生價值,它只是價值實現(xiàn)的渠道而已。

在以上的分析中,勞動力的價值僅僅是由玉米和服裝來衡量的,因而看起來貿(mào)易有可能大幅度地提高第三世界打工人的實際工資或生活水平。然而,現(xiàn)實生活中我們必須拿一攬子商品來衡量勞動力的價值,包括生兒育女、贍養(yǎng)老人、衣食住行、教育和衛(wèi)生等的費用。如果這一攬子商品的勞動生產(chǎn)率沒有相應(yīng)地提高,貿(mào)易對勞動力價值的影響在短期內(nèi)往往是微不足道的。各國的壟斷資產(chǎn)階級恰恰是通過勞動生產(chǎn)率的差異所帶來的勞動力價值的差異,來獲得比較長久的暴利和超額利潤。

如果所謂的“半外圍”資產(chǎn)階級仗著國內(nèi)廉價勞動力來發(fā)展出口貿(mào)易,那么這些超額利潤屬于“半外圍”國家的資產(chǎn)階級,也就是誰掌握著生產(chǎn)資料,誰就能獲得國際貿(mào)易中的超額利潤。這就是珠三角、長三角出口貿(mào)易商崛起的故事。離開了對生產(chǎn)資料的占有和相應(yīng)的階級分析來談超額利潤的去向,是完全錯誤的,是非馬克思主義的。

后記

本文的分析都是建立在資本還沒有壟斷技術(shù)、市場或資源的條件下,壟斷資本出現(xiàn)后的情況需要另論。對此,后面準備通過幾篇文章就現(xiàn)代帝國主義的一些問題做進一步的闡述。除了論述帝國主義仍然源于壟斷,以及壟斷的幾種形態(tài)以外,還需要論證帝國剝削的是全世界的工人階級,以便駁斥那些打著馬克思主義旗號的“入關(guān)學(xué)”。

2022年5月初稿;

2022年12月二稿;

2023年5月定稿,并在此由衷地感謝幾位熱心網(wǎng)友對初稿提出的寶貴意見和建議,但終稿中遺漏或錯誤之處均由作者自負。

所有反饋可以通過以下任意郵箱:或進行,(發(fā)郵件以前改#為@即可)。

參考文獻

Emmanuel, Arghiri. “Unequal Exchange, A Study of the Imperialism of Trade”, Monthly Review Press, 1972.

[希臘]A·伊曼紐爾 (Arghiri Emmanuel),《不平等交換:對帝國主義貿(mào)易的研究》,中國對外經(jīng)濟貿(mào)易出版社, 1988.

《對“xx帝國主義論”的批判》

http://redchinacn.net/portal.php?mod=view&aid=50346

Amin, Samir. “Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism”, Monthly Review Press, 1976.

[埃及] 薩米爾·阿明(Samir Amin),《不平等的發(fā)展:論外圍資本主義的社會形態(tài)》,商務(wù)印書館, 1990.

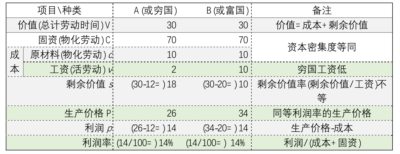

附錄:“不平等交換”模型批判

“不平等交換”學(xué)者的模型,尤其是阿明在《不平等的發(fā)展——論外圍資本主義的社會形態(tài)》第115頁的模型,按照我們的方法可以轉(zhuǎn)換成下面的表格:

表十九、“不平等交換”模型I,同樣產(chǎn)品、同等利潤率和剩余價值率

* 原115頁表中數(shù)值的32不可能獲得40%的利潤率。

這是個莫名其妙的生產(chǎn)而非貿(mào)易的模型。既然生產(chǎn)的是同樣產(chǎn)品,國內(nèi)就只能有一個單一的價值,國際市場上也基本只有單一的價格,因此這里所謂的生產(chǎn)價格表示的其實是產(chǎn)量的差異,同時也是價值的差異。

這樣兩類生產(chǎn)方式的勞動時間,無論是國內(nèi)還是國際都是不可比的。按國內(nèi)勞資都流動的視角來分析,A類所謂30個單位的勞動時間只相當(dāng)于28個社會必要勞動時間,而B類30個單位的勞動時間卻相當(dāng)于32.2個社會必要勞動時間。因此,這個模型的剩余價值率是不相等的,A類的剩余價值率僅僅是 (8/10=) 80%,而B類的剩余價值率高達 (9.2/7=) 131%。

正如第二章所論證的,僅僅在不同產(chǎn)品之間的資本密集度不同時,并且勞資都流動的條件下,那么利潤率平均化才需要通過生產(chǎn)價格的機制來實現(xiàn)。這里同樣產(chǎn)品的生產(chǎn)其實不存在所謂生產(chǎn)價格的機制來實現(xiàn)利潤率平均化,高效的就是要比低效的利潤率高,利潤率平均化的趨勢往往導(dǎo)致低效的破產(chǎn)。這個模型僅僅呈現(xiàn)了勞動生產(chǎn)率不同的兩種生產(chǎn)方式仍然會有利潤率等同的可能性而已。

如果這兩類生產(chǎn)方式是在不同的國家進行的,那么這個模型的錯誤就更加顯著。首先不存在一個社會必要勞動時間的國際標準,也不存在一個國際性的勞動力價值。“富國”B類生產(chǎn)方式的產(chǎn)品所花費的30個勞動時間單位在“窮國”相當(dāng)于A類生產(chǎn)方式同樣產(chǎn)品的32.2個勞動時間單位。由于勞動力再生產(chǎn)的成本在兩國是不一樣的,因而兩國勞動力的價值也是不可比的。因而此模型對研究國際貿(mào)易是無效的。

這個模型其實反映的是不同的勞動生產(chǎn)率。A類的勞動生產(chǎn)率是每單位勞動時間生產(chǎn) (28/30=) 0.93 個單位的產(chǎn)出,B類的是 (32.2/30=) 1.07個單位的產(chǎn)出,所謂的“平等”交換就是強迫0.93個單位的產(chǎn)品與1.07個單位的同樣產(chǎn)品進行交換。如此譴責(zé)列強的“不平等交換”是幫倒忙。

阿明也認同貝特蘭對以上模型的這種批判是對的,所以他覺得需要用伊曼紐爾的另一個擴展了的(即資本密集度相等,工資相差懸殊的)模型來闡述“不平等交換”的實質(zhì)。在同一本書的117頁,他的模型可以表達為如下的形態(tài)。

表二十、“不平等交換”模型II,同樣產(chǎn)品、同等利潤率和不等剩余價值率

既然他強調(diào)這是個同樣產(chǎn)品(例如石油)的生產(chǎn)模式,那么這個模型其實還是建立在一個社會必要勞動時間和勞動力價值的統(tǒng)一國際標準上,因而是個錯誤的模型。如果表中的數(shù)據(jù)確實是勞動時間,并且產(chǎn)品價格是統(tǒng)一的,那么“窮國”的勞動生產(chǎn)率是 (26/30=) 0.87,低于“富國”(34/30=) 1.13的勞動生產(chǎn)率 ,或“富國”B類生產(chǎn)方式所花費的30個單位勞動時間的產(chǎn)出在“窮國”相當(dāng)于A類生產(chǎn)方式同樣產(chǎn)品的34個單位勞動時間。因為兩類生產(chǎn)方式的產(chǎn)出不一樣,價值并沒有從一國轉(zhuǎn)移到另一國。

再說,由于勞動力再生產(chǎn)的成本在兩國是不一樣的,因而兩國勞動力的價值也是不可比的。出口產(chǎn)品的高效勞動生產(chǎn)率如果對窮國勞動力再生產(chǎn)成本的影響不大(比如汽油的消耗占第三世界勞動力再生產(chǎn)的成本可以忽略不計的話),那么即便是兩國在具體產(chǎn)品上的勞動生產(chǎn)率相等,勞動力的價值仍然可以有天壤之別。

總而言之,國際上出現(xiàn)表格里所謂的生產(chǎn)價格與價值的背離要么是帝國對市場、技術(shù)或資源的壟斷,要么產(chǎn)量不一樣,或所謂的生產(chǎn)價格就是產(chǎn)量的差別。后者如同以上關(guān)于在一個國家內(nèi)高效和低效玉米生產(chǎn)者的情景是一樣的,低效生產(chǎn)者同樣時間內(nèi)的剩余價值就不可能與高效的等同。同時,由于勞動力在國際上是不流動的,活勞動的價值也同樣地不可能使用同一個時間的尺度。

由此可見,阿明并沒有能夠挽救伊曼紐爾“不平等交換”模型的致命錯誤。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號