編者按

保馬今日推送王洪喆老師的一篇關于網絡、革命與文學等相關問題的文章。王洪喆老師在本文中從社會學的角度對網絡與革命以及系列問題提出了自己獨到的見解。王老師首先從分水嶺的角度切入,指出“水體”與社會網絡之間的關系:社會網絡如同河流一般由無數源頭條條匯聚,最終流入一條大河。接著從河流與網絡的角度深入,提出了一種有關傳播、自然及理性關系的意識形態與“去中心化”的認識論。最后由革命的水域的角度進一步展開,通過戰時“秘密網絡”與“水上印刷廠”兩個特殊的渠道強調網絡的重要性。

本文曾發表于第13屆上海雙年展的雙語出版物《流:水體——讀本》(主編:菲利帕·拉莫斯,2021年7月),第13屆上海雙年展由安德烈斯·雅克、瑪麗娜·奧特羅·韋爾齊耶、露西婭·彼得羅尤斯蒂、由宓、菲利帕·拉莫斯聯合策劃,在上海當代藝術博物館舉辦。感謝王洪喆老師的授權!

《流:水體——讀本》

分水嶺、網絡與革命的水域

· 王洪喆 ·

1.分水嶺

我開始思考“水體”和社會網絡之關系,啟發來自水文學家朋友老末多年前的一篇游記:

“河流好像一棵樹的主干和枝葉,只不過樹從一根主干生出很多枝條來,與之相反,河流則由無數源頭匯入條條溪流,再往前走,成為小河,最終匯入一條通向大海的大河。以大海作為終點,所有的河流都可以追本溯源,直劃到分水嶺去。好像秦嶺作為長江流域和黃河流域的分界,一滴從天而降的水砸在嶺上,偏北則終將流入黃河,偏南則終將流入長江。和中國的大河們不同,美國最大河流的分水嶺是南北走向,它規定了最終的向東還是向西。太平洋和大西洋,這里是最近的距離。”[1]

這一段文字是水文學家于2012年在美國蒙大拿州冰川國家公園旅行時寫下的。冰川國家公園位于落基山脈的腹地,跨越山脈的東西兩側,她在游記里所描述的美國最大河流的分水嶺就在這里,叫作三水分界:向西的哥倫比亞河注入太平洋,向東的密西西比河經墨西哥灣流入大西洋,向北的河流經加拿大哈德孫灣進入北冰洋。因此,這里也被叫作美洲大陸分界線。大多數地理學家、地質學家、氣象學家和海洋學家認為這是北美的水文頂點。“有人會跑到那里做行為藝術,用礦泉水瓶盛滿水,灑在峰頂,然后想著這些水最后會從三個地方入海。”[2]

大流域里可以細分出很多小流域。好像一棵樹的主干和枝葉,只不過樹是從一根主干生出很多枝條來,與之相反,河流則是由無數源頭的分水嶺匯入條條溪流,最終匯成大江大河。如果用不同標度去生成長江流域的主干和支流的圖像,最后一張支流最密集的圖像就像真實的身體的血液網絡。因此,水網具有無標度網絡的屬性,生成網絡的物理規則是內在一致的,我們也可以將水網看作流體顯影重力的網絡。

通過分水嶺,水的規則與人的規則聯系起來。在19世紀,大陸分界線是英美兩國在俄勒岡州的爭議土地劃分土地所有權的界線。[3]“而在中國,一些省的主要河流的流域恰巧也是這個省的地域范圍,分水嶺幾乎就是省界。湖南省幾乎就是整個洞庭湖流域—湘江流域。江西省幾乎就是整個鄱陽湖流域—贛江流域。”[4]

可見,分水嶺系統標記并顯影了土地的脈絡,將大地網絡化,從而形成人們認知土地、交通和疆域的基礎物質性來源。于是,沿流域網絡而發生的人和物的流動也成為人類最早想象流動社會的物質原型。

2.河流與網絡

現代早期歐洲制圖術的發展曾受益于河網繪制。自16世紀后半葉,地圖繪制一直由阿姆斯特丹的地理學家所壟斷,直到法國人沃邦(1633—1707)創立的地理工程師團體在法國路易十四時期開始繪制陸地上的水陸交通圖。傳播史學者阿芒·馬特拉感知到,隨著河流貿易的開始,歐洲交通史的基礎將由“馬術學”轉向“河流地形學”。1699年,沃邦編制了河流航運備忘錄,記錄了190多條河流,為了把不同河流的航運連接起來,他還逐一實地考察了各條支流。在他看來,河流運輸可以比陸地運輸節省25倍的開支。借助依托于河流的糧食流動,在戰爭年代,不同省份之間可以相互幫助。這種省份借河流而相互依賴的思想由安托尼(1575—1621)在17世紀初提出,在他的著作《政治經濟學概論》(1615)中首次出現了“政治經濟學”一詞。[5]

塞巴斯蒂安·勒普雷斯特雷·德·沃邦

橋梁工程師質疑舊時代的行會勞動組織和生產方式,生成了“一種有關傳播、自然及理性關系的意識形態”。[6]通過把人類分類,“惡”的自然創造了資源匱乏的條件,使得有的省的谷物充盈,有的則一無所有。于是工程師被賦予去糾正這種不平等現象的任務,要讓所有商品流動起來。橋梁和運河工程師成了理性的仆人,他們通過讓人們相互溝通而克服偏見。在18世紀,人們認為偏見來自于隔離,而理性通過把人們聯合起來,克服了偏見。

而隨著1628年威廉·哈維對血液循環系統的發現,河流與血液系統、有機體與機械、社會有機體與人體有機體的理性運轉達成了認識論隱喻上的統一。啟蒙思想家魁奈(1694—1774)通過引證中國的交通技術來宣揚重農主義的放任思想,在其對中國的回憶錄中,他表達了對天國在河流、湖泊和運河布置方面的敬仰,他說這讓整個帝國成為了一個巨大的市場。[7]可見,現代網絡思想在歐洲的起源關涉著流通、分工、理性與有機體的統一。

在當時,尚未出現今天我們所熟悉的“去中心化”思想,學者們倡導的反而是高度中心化的網絡。對于沃邦來說,巴黎是王國真正的中心,是法國人共同的母親和法蘭西的縮影。德國交通史學家理查德·馮·考夫曼寫道,“對于法國交通的考察為沃邦指明了國家自然航運路線和運河連接的重要性,這種布置為德國后來發展起來的鐵路星型網絡提供了最好的藍圖,因此形成了從國家中心向外輻射的內地航運網絡及鐵路網絡。”[8]可見,在啟蒙工程師的想象中,星型網絡的中心節點是唯一的分水嶺——即物質世界和精神世界的最高峰。

而所謂“去中化”議題的提出,恰恰始于星型網絡交通建設以及對這種星型網絡的反抗,其起源于19世紀,但仍然遠早于巴蘭在美蘇冷戰時期提出的分布式網絡計劃。蒲魯東(1809—1865)在1855年的文章《鐵路開發中的改革》里,直接抨擊了星型鐵路模型。他認為,“棋盤式分布的陸路和水路交通網絡體現著聯合和平等的特征,但在其上又添加了君主制的中心化鐵路網絡,這些鐵路網絡傾向于把各個省植于首都的附屬地位……”。[9]在蒲魯東方案中,社會必須從公社開始,由低到高地進行組織,有趣的是,他的想法其實更接近分水嶺和河網系統的自然形成過程——由無數支流構成社會,進而構成中心化的主干。而后世的無政府主義者則認為,分布式網絡不見得會匯聚成主干網,應該是一個類似于鄉間無規律道路的分布式結構。[10]

蒲魯東(1809-1865)

無論如何,由蒲魯東開始,無政府主義傳統下所開創的去中心化認識論,在后世綿延不絕,多有變體,包括俄國地理學家克魯泡特金(1842—1921)、蘇格蘭生物學家和區域規劃學家格迪斯(1854—1932),以及后來啟發美國地方主義的劉易斯·芒福德(1895—1990)。芒福德設想的建立在電力技術之上的田園工業和民主方案[11]無疑都繼承自這些早期網絡思想。

但這些“去中心化”思考的要旨萬變不離其宗,一直針對的是啟蒙時期以來的星型交通網絡的建設。我們會發現歐美早期的網絡思想和實踐的譜系,始終受制或依附于某種地理物質性想象。在這種地理物質性想象中,“中心化”和”去中心化”始終是一對不可調和的二元矛盾,進而表征為政治意識形態的爭奪。這種二元關切,實際上極為內在于歐洲自身的歷史,內在于巴黎近代運河和鐵路網絡所啟發的技術政治論爭——于是,我們甚至應該將近代網絡思想理解成一種受制于物質網絡和意識形態的“地方知識”。

如何監制和去中心化

那么,有沒有其他的歷史資源,超越了歐洲地方歷史及其物質性想像,同樣誕生了近代網絡思想的另類傳統呢?

3.革命的水域

過去十年里,我一直在考察20世紀的中國自辛亥革命到社會主義建國這個連續時間段中的傳播與媒介技術議題。2017年以來,筆者帶領學生發起了一個非正式的研究網絡“北京媒介小組”,試驗以媒介為中心的人文與社會科學高等研究。在2019年和2020年,“北京媒介小組”產出了由張歡和趙坤撰寫的兩篇相關碩士畢業論文,在此略作探討,或可作為“另類網絡傳統”的可能探索:

I.秘密郵務網絡[12]

直到1945 年抗日戰爭勝利時,中共解放區依然被鐵路、公路、重要城市切割為無數破碎的塊狀根據地。在抗日戰爭時期,根據地與根據地之間的信息和物資聯系,需要橫向通過這些日據干線——鐵路、 公路、城市。因此,中共開辟了秘密交通線,采用秘密交通或武裝交通的方式穿過敵人的封鎖,其要點包括:

第一,秘密。此一條自大革命失敗以來,一直是我方在實力遠小于敵方時保存自身的方法,也是交通工作的基點。

第二,站點流動性。因根據地的游擊戰、運動戰屬性,站點和機關都以番號代替名稱,地址和交通線路不與物理地點相對應,而是采用秘密的流動接頭站,即不受制或依附于可見的物質網絡而建立通訊。

第三,也是最重要的,群眾關系。交通局用群眾路線建立聯絡站。交通線上的站點有交通站和聯絡站之分。交通站干部脫離生產,專門從事交通工作。而聯絡站則是利用群眾關系而建立起來的不脫離生產的站點。利用社會關系建立起來的秘密聯絡站擔負了提供情報、為秘密交通員提供過路與住宿的條件。聯絡站最重要的依憑是在根據地發展黨的交通員,之后,交通員可利用當地親友關系,一來可靠,二來有社會關系的掩護,可保持秘密。

同時,建立在群眾通訊和運輸上的交通網絡發展迅猛。根據晉冀魯豫邊區的統計,到1945年,鄉郵線的總長度已達6.5萬余里,是區干線的6倍。而這些路線大多是由群眾自發自愿運轉起來的。正如董必武在1948年的華北交通會議的總結報告上說道:“群眾的運輸力量,比我們大好幾倍,群眾的大車,尤其是小車和毛驢,到處都可以走,不怕我們汽車競爭。群眾運輸,只能利用農閑時間,應當抓緊農閑時間,大量組織群眾運輸。組織合作社來發動群眾運輸,就能夠把群眾的運輸力量充分發揮出來。”

滿洲里紅色國際秘密交通線遺跡

戰斗在華中敵后:

新四軍印刷廠革命斗爭史料選

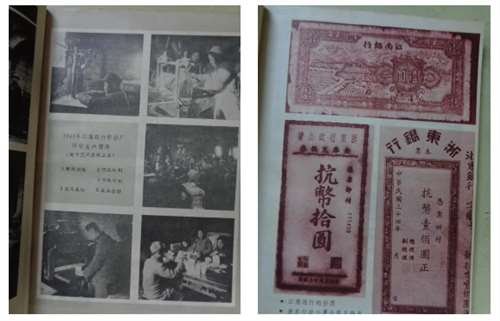

II.敵后“水上印刷廠”[13]

江南地區是中國水網最發達的區域,這里水系縱橫,村村傍水而居,隔水相望。抗日戰爭時期,在錯綜復雜的水系河道中,敵偽據點林立其中,經常開展對各個村落的掃蕩活動。因此,在水上建立革命邊區的印刷場所便成為了符合實際情況的最優解。水上印刷廠便于行動,可以應付敵情,迅速轉移,還可以邊行動邊生產。

但是在水上建立印刷廠的困難也顯而易見,能否找到合適負載的航船是水上印刷廠建設的阻礙。在最初籌建的時間段,只有排字工作能在航船上進行。字架安裝在航船之上,拼好排字版后,工作人員立即端著字版涉水上岸,到暫時存放印刷機的農民家中進行印刷工作。后來通過對印刷機的輕型化技術改造,印刷機械也被轉移至船上。水上的印刷廠穿梭于各個敵偽據點之間,為避免日偽軍的突然襲擊,每隔兩三天便進行一次轉移,在“蘇州—常州—太湖”地區的水網中穿梭,或可被視為英尼斯所謂的“時空修復”。[14]

很顯然,由“秘密交通站”和“水上印刷廠”構筑的革命通訊系統是將信息網絡和自然網絡結合,以及技術網絡和革命網絡結合起來的另類傳統。在這些非歐洲中心的經驗里,重要的并不是地理網絡的拓撲結構是否去中心化,而在于革命干群關系的有機性,以及這一流動性系統的集體意識是如何被組織起來的。這是一種革命實用主義原則下的網絡化實踐,它在20世紀的某些歷史時刻曾經打破過阻礙網絡創新的意識形態兩難。

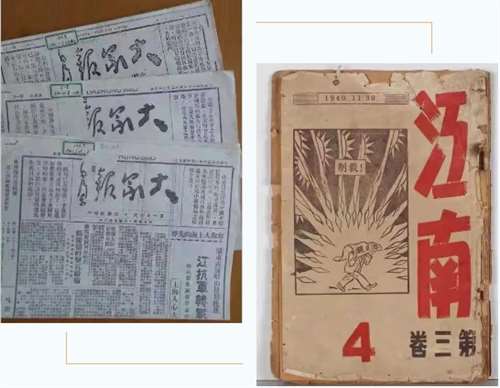

抗戰時期,中共領導的江南社成立,統一編輯出版《大眾報》三日刊與《江南》半月刊。為躲避日軍掃蕩,江南社將印刷機器和設備安裝在一條十余噸大木船上。在這條大船的帶領下,有十一、二條船前后銜接,在密如蛛網的水鄉地區隱蔽流動印刷。在這些船上,包括編輯、出版、發行、總務四個部門和一個圖書館在內,共有100余人,被稱為“敵后水上印刷廠”“文化艦隊”。

在這種網絡系統當中,干群關系被看作網絡關系的隱喻。而干線和毛細末梢之間有機性的衰退,將導致系統的整體性分裂。這當然不僅僅是發達資本主義國家正在經歷的社會“網絡化斷裂”——“整個社會是技術性聯網的,但卻處于社會性斷裂狀態”——而是我們所共同面對的全球性故障,廣泛存在于跨越不同發展階段社會的階級、城鄉、種族、性別和代際斷裂中。

最后,讓我們回到革命的水域。在距離北京100公里,革命游擊隊曾出沒其中的華北水網白洋淀地區,中國政府宣稱要在此建設一個全新的社會主義網絡化新城市——雄安新區。然而,在這片群眾與革命軍曾經魚水難分、緊密合作的紅色水域,新城的規劃卻宣稱將采用全自動化無人技術,將所謂低端勞動力盡可能地從新城中排除出去。可以預見,在這個雄心勃勃的網絡化城市預案中,諸多潛能與矛盾并存著。

雄安新區地理位置

雄安新區布局規劃

我們今天是否還能夠賦予網絡化社會一種新的有機性想象,以超越“中心vs去中心”這一歷史性的二元困境呢?也許源自不同傳統的實踐仍然還在生成新的知識,這值得我們持續地觀察和反思。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號