01

—

今天,談談五個公式中的最后一個:民主-集中-民主!

這個話題談完,關于《矛盾論》《實踐論》的討論暨紀念毛主席逝世45周年的這組文章,就暫時告一段落。

“民主-集中-民主”這一公式,是對“民主集中制”的簡要概括。

在國際共運史上,第一個提出民主集中制的是列寧。

1906年4月,即制十月革命爆發前11年,俄國社會民主工黨第四次代表大會就根據列寧的提議,首先把民主集中制原則載入了黨章。

1919年共產國際成立,列寧起草的《加入共產國際的條件》明確規定:“加入共產國際的黨,應該是按照民主集中制原則建立起來的。”

列寧認為,民主集中制應該包括以下原則:

少數服從多數,部分服從整體,黨的下級機關服從上級機關;黨員必須參加黨的一個組織,服從黨的決議;黨內所有負責人員和機構都由選舉產生,黨的負責人可以隨時撤換;黨的代表大會是最高機關,有最后決定權;黨內實行討論自由和行動一致的紀律;加強黨內監督等。

中國共產黨在成立伊始即把民主集中制作為自己的組織原則。1928年7月,在莫斯科召開的六大,將這一原則正式寫入黨章。

毛主席對民主集中制也有過很多論述。在1945年召開的中共七大上,毛主席在政治報告中明確指出:

“新民主主義的政權組織,應該采取民主集中制”,“它是民主的,又是集中的,就是說,在民主基礎上的集中,在集中指導下的民主。”

七大通過的黨章,根據毛主席的報告,對民主集中制作了如下概括:“民主集中制,即是在民主基礎上的集中和在集中領導下的民主。”

在1962年召開的七千人大會上,毛主席用辯證法的語言,對民主集中制做了更加精彩的概括:

“民主是相對集中而言,自由是相對紀律而言,這些都是一個統一體矛盾著的兩個側面,我們不能片面的強調一個側面而否定另一個側面;在我們人民內部,不能沒有民主,也不能沒有集中,不能沒有自由,也不能沒有紀律,這種民主與集中的統一,自由與紀律的統一,就是我們的民主集中制。”

02

—

如何理解呢?

用《矛盾論》的觀點來看,民主與集中是對立統一的關系,雙方互以對方為自己存在的前提,沒有民主,也就無所謂集中(或者說不可能有真正的集中),而沒有集中,民主的結果將是一盤散沙,并最終走向自我解散。

民主是極為重要的。

什么是民主?即是指人們發表意見、參與政治生活和公共事務(包括政黨、國家)管理的權利。

集中也同樣重要。

什么是集中?即是指把分散的個人意志、事物、力量等聚集起來,把意志、意見、經驗等歸納起來。

從這里我們可以看到,如果沒有民主,集中將失去自己的對象,變成了單方面強迫命令,乃至少數人把自己的意志強加給多數人。

如果沒有集中,民主就會演變成各說各話,既無法形成統一意志,也不能采取有效行動。

從歷史上看,1929年9月在福建上杭召開的紅四軍八大,就是一次“缺乏集中指導的民主”,會議在無組織狀態的開了三天,七嘴八舌,毫無結果。

這次大會,毛主席沒有參加、陳毅赴上海中央匯報尚未歸來,由軍長朱德主持。

但不久之后召開的紅四軍九大,則成為民主集中制的典范。

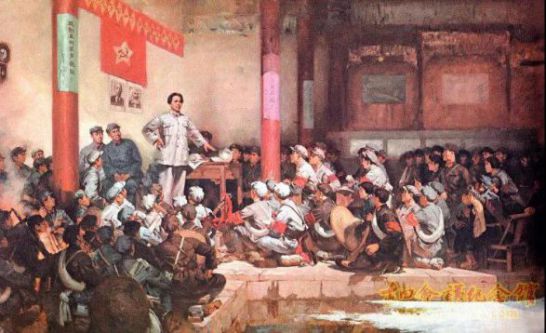

當年11月26日,毛主席在接到陳毅的信和中央指示后,返回紅四軍,隨即深入連隊進行調查研究,召開各種座談會,還多次召開各級黨組織書記、組織委員、宣傳委員會議和各級黨代表聯席會議,分析紅四軍內部存在的各種思想問題及解決辦法;并深入駐地農村聽取農民群眾的反映。12月中旬,毛主席還連續主持召開了10多天的各支隊、縱隊黨代表聯席會議。

整個這一過程,都可以說是一個民主的過程。

通過與基層代表的廣泛討論交流,毛主席掌握了大量一手材料以及活生生的例子,在此基礎上,起草了長達3萬字的8個決議案。

1929年12月下旬,紅四軍第九次代表大會在上杭縣古田鎮召開,通過了毛主席起草的大會決議案即著名的古田會議決議,明確規定了紅軍的性質、宗旨和任務,確立了黨對紅軍的領導原則、制度和方法,強調加強黨的思想建設的重要性。

這一過程,無疑是在民主基礎上集中的過程。

古田會議決議成為中國共產黨和紅軍建設的綱領性文獻,直到今天仍然在發揮著決定性作用。

03

—

最后,在民主/集中這一對矛盾中,我們要看到,民主是矛盾的主要方面,它決定著統一體的性質。

民主是社會主義的本質特征。這要從兩個方面來理解,一方面,沒有民主就沒有社會主義;另一方面,社會主義基本制度的建立,為實現人民民主開辟了廣闊道路。

“民主-集中-民主”這一公式,以民主為出發點,經過集中之后,再次回歸民主,實現了遞進和上升,這意味著民主不僅是一種手段,也是方向與歸宿!

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號