今年4月22日是列寧誕辰150周年紀念日,正好筆者最近了解到盧卡奇的思想觀點,就順便看了看盧卡奇在1924年列寧逝世后所作的紀念小冊子。想從同時代的人那里看看:“列寧”這個詞到底意味著什么?我想,最為重要的一點莫過于列寧對革命現實性的把握了。

(一)革命的現實性

什么是革命的現實性?革命的現實性就是對革命是否到來的認識和對革命發展形勢的判斷。正如盧卡奇所說,革命的現實性是“列寧思想的核心,是他與馬克思的決定性聯系”。一般而言,革命的現實性這一條或許稱不上“核心”,但其重要性卻是毋庸置疑的。

圖1 列寧在十月

隨著自由資本主義向壟斷資本主義的轉變以及無產階級群眾運動的進一步發展,馬克思的理論也逐漸在實踐中展開。從今天看去,所謂歷史上的革命形勢自然要明朗得多:俄國革命怎么能成功?——是由于當時帝國主義的薄弱環節等等。歐洲其他各國的革命何以失敗或根本沒出現?——這又要歸咎到策略問題、工人貴族問題、修正主義問題等等。但在當時看來,革命的現實性卻是一個如此重要的問題——而與列寧論戰的既有機會主義者,又有修正主義者,還有帶著幼稚病的“左派”。

(二)機會主義者

機會主義者,他們既害怕資產階級的力量,又害怕無產階級的力量,只不過前者是后者的原因罷了:他們害怕無產階級力量的興起會遭受資產階級的打擊,在實際上卻表現為害怕失去當前的地位。一旦無產階級群眾上街了,開始戰斗了,他們反而退縮了,甚至咒罵群眾不懂形勢云云。他們自然可以這樣說:馬克思不是還曾告誡巴黎工人們不要在國外敵人兵臨城下時貿然起義嗎?不過,馬克思與機會主義者截然相反,他雖在巴黎起義前告誡工人不要輕舉妄動,但是當在工人群眾奮起行動之后,他便以參加者的態度密切關注這場運動。他同工人們一起前進,同工人們一起在斗爭過程中學習,而不是打官腔或者教訓他們。即使失敗,他也是認真總結其經驗和教訓,他更重視的是工人階級英勇地、奮不顧身地、積極地創造世界歷史的過程,“如果斗爭只是在有極順利的成功機會的條件下才著手進行,那么創造世界歷史未免就太容易了。”可是機會主義者呢?他們只是在失敗后表現出一種“本來就用不著拿起武器”的庸人般自鳴得意的姿態而已。

圖2 馬克思對巴黎起義的熱情稱頌

當然,機會主義者本來也會去指出馬克思的“錯誤”。尤其是,列寧領導的俄國革命不是成功了嗎?——馬克思的預見,即“社會主義革命首先在發達國家爆發”,并沒有應驗。但這也并不能成為機會主義者們拋卻預見、像列寧一樣積極參與運動的理由,因為在他們看來,列寧的“歷史局限性”正是“他不加鑒別地就把俄國現實中的問題及其解決方法一般化,普遍地加以應用”,正如某些人責備馬克思將對英國的觀察“一般化”地應用到其他國家一樣。

可是,無論是列寧還是馬克思,都沒有對俄國和英國的特殊經驗做機會主義者所說的“一般化”。只不過,對列寧的指責和對馬克思預見錯誤的指出,恰好為機會主義者提供了一個在自己緊繃的思想里避風的港灣而已。在這里,機會主義者可以暫時脫離令他們苦惱的現實而在空虛的思辨中暢想——他們盡可以在這里用自己的想象力去批判社會;他們或許希望,在這樣的思辨中就能提出超越馬克思和列寧的更“完善”的理論——至少是能使他們的“想象力”或“批判力”滿足的理論;不過非常可惜,作為現實的活生生的人,他們仍然要回到苦惱的現實中來。

(三)修正主義者

修正主義者比機會主義者更直白而不加掩飾——他們的經濟利益相對機會主義者有更為穩固的地位,他們的理論也采取了與其經濟地位相符的更穩固的形式。盧卡奇談到,修正主義“試圖克服歷史唯物主義的‘片面性’”,希望“單單從無產階級的立場來解釋所有的社會歷史現象”,其結果則是修正主義最終以“整個社會”的利益作為其立場。不同階級的矛盾在他們的理論中似乎消解了(當然也僅僅是在理論中),于是辯證法也立刻失去了其作用——這樣,無產階級革命也就失去了其必要性和合理性。或者是“和平長入社會主義”,或者是將無產階級專政等問題移到“一個非常遙遠的未來”去解決(“遙遠”,也就是永遠達不到的地步),除此之外似乎沒有其他方法了。

但是,修正主義者本來是這樣產生的:由于資本主義的發展,尤其是帝國主義的發展,壟斷資本可以把利潤中的一部分用來收買一小部分的工人,從而使得工人階級中的這一小部分集團可以暫時獲得更高的經濟利益,同時這也給他們帶來更好的教育和自身發展水平等等,因此他們可以更加容易地進入工人組織或無產階級政黨組織,并進而可能“代表”廣大革命群眾。他們所推崇的“整個社會”的利益在實際上也只能表現為維護一部分集團的利益,具體地講,則首先是大資產階級的利益,然后是他們自己的地位。

實際上我們可以看到,在一戰時期列寧、盧森堡等人“變帝國主義戰爭為國內革命戰爭”的不斷呼吁下,第二國際中的修正主義者們喊出的正是嘹亮的“保衛祖國”呵!可是,他們所做的不過是源源不斷地將無產階級送上戰場,讓他們為資產階級和自己的利益拼死拼活,僅此而已。哦,不對,他們可能還會為戰場上不小心殞命的人們而悲痛;可是畢竟殞命了:這就是他們所要求的“整個社會”的利益呵!

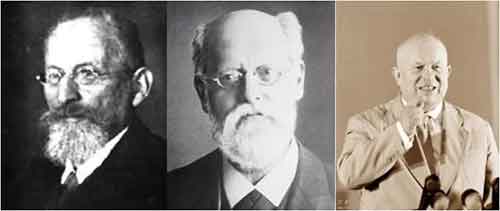

圖3 伯恩施坦、考茨基與赫魯曉夫

但修正主義并未在這里停下腳步——在列寧身后的蘇聯,“全民黨”等概念也在階級斗爭熄滅論的思想中孕育而生,也許這里的用詞比第二國際的修正主義者們更“馬克思”,也更“實際”(因為至少俄國革命曾經奪取了政權),但實際內容沒什么不一樣。正如很多國家的社會民主黨和工會內部形成的脫離群眾的利益集團成了修正主義的沃土一樣,蘇共黨內腐化的高層們自然也心照不宣,他們的不同點或許只在于:后者因為一度解放的群眾所創造的偉大生產力而握有更大的力量。當然,這樣下去的結果也就是退一步到資本主義,畢竟資本的力量更適合于完全成為資產階級的修正主義者去掌握。我們自然希望無產階級能在經受這沉痛的教訓之后“退一步,進兩步”。總之,以史為鑒,更進一步。

(四)帶著幼稚病的“左派”

實際上,盧卡奇自己就承認,列寧對他的文章《論議會制問題》的批評,也就是對“左派幼稚病”的一種批評,恰恰“指出了決定性的差別”。

在匈牙利革命失敗后,盧卡奇流亡維也納并成為了《共產主義》雜志的核心成員,這一時期他與所謂“左派”接觸很多。他們往往相信這樣一種“流行”的信念:“偉大的革命浪潮將推動整個世界,至少是歐洲,一直到達社會主義,它決沒有因為芬蘭、匈牙利和慕尼黑起義的失敗而中斷。”盧卡奇自言他們“有以救世主自居的、烏托邦主義的抱負”,看上去似乎是“唯我獨革”、“唯我徹底”。

這種思潮僅從共產主義運動的發展歷史來看是對第二國際的修正主義、機會主義的反動,有一種“矯枉必須過正”的感覺。但從經濟現實來看,這種極端的“革命性”又是怎樣產生的呢?隨著資本主義的發展,大量的小資產階級被拋入了無產階級的隊伍,也帶來了小資產階級的意識形態。而由于小資產階級的生活正是被大工業、被所謂現代社會(資本主義社會)打擊成這樣的,因此他們反而產生了這種極端的“革命性”。

圖 4 列寧《共產主義運動中的“左派”幼稚病》

正如盧卡奇所描述的自己的二重性那樣,他們往往在理論上夸夸其談(即使某些深入的思考對于理論本身有重要意義),但是一到實踐里面就往往變得盲目,要么是只取理論的預見作為想象而不加以考察實際和實現的路徑,要么是完全脫離科學理論地實踐——因而也必然脫離了群眾運動發展的實際境況。他們也可能形成十分嚴密的組織,但這種組織往往是以脫離經濟基礎的“同志情誼”和單純卻不夠堅定的理論信仰為基礎的(如前所述,理論在實際上只就其預見來說形成了信仰)。因此,在革命的實踐中,這種組織在反動勢力的鎮壓達到一定程度時就很有可能一觸即潰,而最后的結果往往是這些人空有“一腔抱負”卻一事無成(甚至完全倒戈為替反動勢力辯護的“好分子”)——更壞的結果則是挫傷群眾的積極性,使得正在興起的群眾運動受到嚴厲打擊。

(五)列寧

我們可以看到,前述三者其實都是“教條”的,只不過機會主義者與修正主主義者陷入的是現實的教條——這使得他們在實際上陷入了為資產階級社會作看起來是暫時實際卻是永恒的辯護,而帶著幼稚病的“左派”卻秉持一種革命的教條——這使得他們往往陷入小資產階級式的理想主義而缺乏對革命現實策略的有效把握。這樣,他們不僅沒有真正地發展理論,而且也沒有真正地發展實踐。但列寧不是這樣的,正如盧卡奇所說:“對列寧來說,即使最普通的哲學范疇,也從來不是抽象的思辨上的一般性:作為理論上準備實踐的工具,它們總是適合實踐的。”

圖 5 列寧

對列寧來說,因為革命的現實性已經如此明顯,所以無論什么理論都應該落實到實踐中去思考——在理論與實踐的關系中間,他也優先選擇實踐,畢竟“做出‘革命的經驗’是會比論述‘革命的經驗’更愉快、更有益的”。這首先要求一點,即具體情況具體分析——這正是俄國革命得以在列寧的領導下成功的重要原因之一。馬克思關于社會主義革命率先在發達國家爆發的預見早已是為人所知的,但只有列寧清楚,這本來不過是馬克思依據由當時的現實情況形成的理論所做的一次模糊的預見而已。如果把這個預見奉為教條用來指導不斷有新的事變發生的現實,那么顯然就會回到資產階級的超歷史的觀點中去了。因此,既然列寧已經在無產階級的群眾運動中看到了革命的現實性,那么就去把握它,而不是拱手讓與羸弱的俄國資產階級。

可是,當俄國革命成功后,“革命”本身又成為了反抗的教條,似乎所有反抗資產階級社會的人都應當立即聯合在一起發動最為激烈的革命。列寧在此時仍然是清醒的。我們甚至可以看到,列寧妥協了,列寧居然向同盟國妥協了——蘇俄簽訂了布列斯特和約。因俄國革命幾乎勝利而“憋屈”的機會主義者和修正主義者在這里終于可以喘口氣了,因為他們認為自己的妥協是與列寧的妥協一樣的,這樣,他們甚至可以抬舉列寧,說他是“非教條的權力政治家”。布爾什維克黨內的“左派”自然也反對這種妥協,這從布列斯特和約的簽訂幾經波折就可以看出。

我們要明確的是,列寧的妥協本就是一種政治策略,它是建立在革命的現實性及其具體環境上的——也就是說,它首先是承認無產階級革命的必要而且是在為其進一步發展做準備的,是通過“退一步”來“進兩步”的。但機會主義者和修正主義者,他們“代表”無產階級向資產階級做了妥協。這種妥協,要么建立在對無產階級革命的根本否定態度上,要么建立在不顧無產階級群眾運動已經大大地發展起來而仍然盲目悲觀和“謹慎”的基礎上——都已經脫離了革命的現實性。

總之,列寧總是與革命的現實性緊密相連的:列寧的理論因切中革命的現實性而深刻;列寧的實踐因革命的現實性而具體;理論與實踐,這二者因對方的徹底而徹底。

(六)昨日與今日

可惜的是,“天才”般地把握革命現實性的列寧終究是走了;可喜的是,我們今天還能在這里慶祝偉大人物的誕辰。當然,我們不應該把列寧當作一尊用以祈禱未來的神像——正如列寧所說的那樣,無害化的神像從來只有愚弄被壓迫者的作用而已,僅此而已。

我們應當去學習列寧留給我們的理論遺產,更重要的則是懂得其實踐——這本身也已經成為了理論的一部分,如果我們總是要把理論視作更高尚的東西的話。我們應當不斷地自我教育,深入社會,始終接受新的經驗教訓,就像列寧不僅能從黑格爾的《邏輯學》中取得知識,而且也能從一個工人對面包的意見中取得認識一樣。我們應當學會具體情況具體分析,不做超出現實客觀環境的貿然想象——盧卡奇提到的一個例子讓我印象深刻:在共產國際的第三次代表大會(1921年)捷克委員會的一次會議上,列寧被詢問關于捷克問題的意見;但是列寧由于國事繁忙還沒有仔細看相關的資料,因此他想推脫,可是眾人仍希望他給出一些意見;于是,列寧掏出了口袋里跟捷克問題有關的報紙,開始就相關文章的記述做分析——可是“這種即興而作的概述變成了對捷克形勢和捷克共產黨的任務最深刻的分析”。

列寧并沒有看到昨日世界的落幕;它在今日還存在著。可是,新冠疫情下,它已經顯示出了其千瘡百孔的窘態;已經有群眾運動起來,與它的秩序相對抗了。而今日,正是我們的時代——我們,我們又會交上怎樣的答卷?不是拭目以待,而是積極參與。

主要參考文獻:

[1]盧卡奇《列寧——關于列寧思想統一性的研究》。

[2]列寧《國家與革命》。

[3]盧卡奇《歷史與階級意識》1967年版序言。

[4]列寧《共產主義運動中的“左派”幼稚病》。

相關文章

- 郝貴生:毛主席對列寧哲學思想的學習與應用

- 郝貴生:我們究竟如何搞“紀念”活動?

- 《資本論》與唯物辯證法:紀念列寧誕辰150周年

- 郝貴生:經濟利益起決定作用不能推導出經濟斗爭有首要意義的結論——紀念列寧誕辰150周年

- 郝貴生:究竟如何正確對待馬克思主義? ——列寧《我們的綱領》學習批注

- 堅持列寧主義的斗爭精神推進中華民族偉大復興——訪清華大學馬克思主義學院劉書林教授

- 后伯尼·桑德斯時代,重讀列寧的《怎么辦?》

- 郝貴生:列寧批判“運動就是一切”及其現實意義——紀念列寧誕辰150周年

- 白鋼|顛倒的“主奴辯證法”

- 郝貴生|論列寧《哲學筆記》的當代價值 ——紀念列寧誕辰150周年

- 與革命者共話:略談機會主義——紀念革命導師列寧誕辰150周年

- 列寧主義視閾下的工人運動:階級運動和民族運動的統一——為紀念列寧誕辰150周年所作

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號