冷戰結束后,美國學者福山發表《歷史的終結》,一時名聲鵲起。福山的重要論據,在于現代資本主義市場經濟一方面展現比計劃經濟更大的效率和創造力,一方面避免了20世紀之前歐美資本主義初期發展時期的嚴重貧富不均和社會不平等現象。

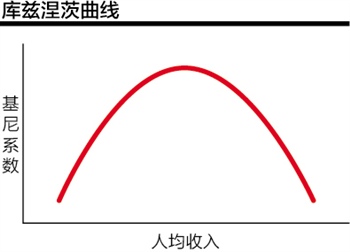

在經濟學或政治經濟學上,福山理論的重要基礎是1950-60年代俄裔美國經濟學家庫茲涅茨(Simon Kuznets)提出的關于經濟發展和貧富差距的庫茲涅茨曲線。這一倒U形曲線斷言:貧富差距的增加,只是資本主義經濟發展前半期的現象,由城鄉差距和人口城市化過程等因素造成。等到人均收入達到一定程度,貧富差距就會超越峰值而逐漸下降。(圖一:庫茲涅茨曲線)

圖一

雖然遭到了不少批評,特別是“東亞經濟奇跡”的反例,庫茲涅茨曲線確實有相當的數據基礎,尤其是二次大戰之后,歐美經濟持續增長,勞工工資節節升高之外,GDP和公民收入中的勞工份額也穩步上升,人口中中產階級比例急速增加。這些數字無不支持庫茲涅茨曲線和勞資雙贏的“良性資本主義(benign capitalism)”,歐美各國普通勞工的高收入和生活水平,成為美蘇冷戰中西方最有力有效的宣傳工具。

但是上世紀最后廿年特別是冷戰結束以來,庫茲涅茨曲線和良性資本主義的觀念開始遇到越來越大的麻煩和質疑:雖然歐美經濟在若干短期衰退之外繼續穩定發展,兩極分化和貧富矛盾加劇卻持續上升。自從金融海嘯引發大蕭條之后最嚴重的全球衰退以來,貧富分化終于成為歐美世界最突出的社會問題。例如奧巴馬總統今年國情咨文中,貧富差距便是個主要題目。歐美主要報刊雜志上,有關貧富分化的分析討論更是層出不窮。

違反庫茲涅茨曲線的一個明顯趨勢是GDP和國民收入中勞工份額的下降。連右翼的哈佛大學英裔經濟史專家尼爾· 弗格森(Niall Ferguson)也特別指出,從2001 到2006 短短五年中,美國GDP中的企業資本利潤部分從7%急增到12%。經濟學家和傳媒最喜歡引用的數據,是按照通貨膨脹計算。從1989年開始,美國家庭收入中位數實際停滯甚至下跌,但是同一時期美國頂尖1%、0.1%以及0.01%富人階層的收入卻突飛猛進,這一趨勢的起點與冷戰結束幾乎同時,很難歸結于巧合。

對于西方世界的近二三十年來貧富差距不斷增加的事實,最普遍的解釋是經濟全球化,導致高薪“勞力者”職位的流失。另外便是高科技革命和工業自動化,使得低教育勞動力的工作職位進一步減少。逆轉兩極分化的答案,除了刺激制造業的復蘇,更在于加強低收入人口的教育程度。

但是不少經濟學家仔細研究之后,發覺全球化造成的“職位外包”只能解釋美國勞工職位總數減少的很小一部分。英語《亞洲時報》則報道,中國高級勞動力的工資實際已經不亞于南歐大學畢業生的起薪。近年來,西方各國不僅低教育勞動力失業率教高,就連大學畢業生的就業困難也與日俱增,對“教育救貧”論潑了一盆冷水。

“拼爹資本主義” 的回歸

法國著名經濟學家匹克迪(Thomas Piketty)近一千頁的新著《二十一世紀資本論(Le capital au XXIe siecle)》,對當代資本主義制度的合理性提出了極大的疑問。

匹克迪引用大量數據,否定庫茲涅茨曲線和相應的良性資本主義觀點,認為現有資本主義制度并不能解決貧富差距不斷增加的社會危機,先介紹一下,匹克迪是研究西方社會頂尖巨富的先驅,做出了許多突破性的發現,成為經濟學界的新星。因為“占領華爾街”運動而進入大眾詞匯的“1%富人”,就是他的創造,他的新著已經引起經濟學界的很大關注,英文翻譯版也即將出版發行。

匹克迪的主要論點,是兩次世界大戰以來大半個多世紀中,勞動力獲利超過資本的“良性資本主義”,實在代表了歷史的一個例外。匹克迪批評庫茲涅茨曲線建立這樣“例外”的短期歷史數據上,而并非真理。按照匹克迪,整個世界目前正在向“拼爹資本主義”回歸。在這種典型的資本主義下,貧富差距必然只會加大,而不會縮小。

這里“拼爹資本主義”是我的山寨版譯名,匹克迪的法語原文是“遺產型資本主義(capitalisme patrimonial)”,指的是同一概念:子女的社會經濟地位很大程度上取決于父母的社會經濟地位。

對于稍微有點經濟學常識的人,匹克迪的基本經濟模型其實相當簡單,可以歸納為兩個基本規律和一個不等式。

匹克迪首先引進資本總量K與國民年收入Y之間的關系:K=βY,或者β=K/Y. 匹克迪做過的許多研究顯示,發達的西方經濟中,與庫茲涅茨曲線正好相反,β與時間的關系是正U型曲線。換言之,資本對收入的影響在初期減少之后,會達到谷底而恢復上升。匹克迪的第一個經濟規律,是國民年收入Y中的資本份額α等于資本年回報率r乘以β: α=rβ. 匹克迪的第二個經濟規律,是在一個穩定體系中,上面定義的資本-收入比率β等于儲蓄率除以經濟年增長率g。這個規律在匹克迪理論中只起了次要作用。匹克迪最關鍵的命題,是在“正常”歷史條件下的下述不等式:

r>g

也即在“正常”的資本主義制度下,資本年回報率總是大于經濟年增長率。

這一基本不等式的重要含義,便是資本持有者的收入增長永遠高于普通民眾的收入增長。因為前者的收入只會有小部分用于消費,而普通窮人的收入則幾乎全部用于維生,造成兩者的貧富差距只增不減。

匹克迪根據大量歷史數據,繪出了有史以來全球平均資本年回報率和經濟年增長率的下述圖示。(圖二:歷史上的全球平均資本年回報率和經濟年增長率)

圖二

這一圖表清楚顯示,除了近代例外時期,資本收益率一直在4-5%左右,而經濟增長率在近代之前一直低于2%。兩次世界大戰以來,由于各種特別原因(戰爭破壞和技術革命等等),經濟增長率首次持續超過了資本收益率,而導致勞工收益增長超過資本收益的“異常”。從本世紀開始,這一情況逆轉,回歸到資本收益率大于經濟增長率的歷史常態,所以造成無法改變的兩極分化。

我在兩年前的美國《大西洋月刊》雜志上找到了以下美國富人收入與股市指數對比的圖示,強烈支持匹克迪的理論。該圖顯示,只有在大致相當不等式r>g不成立的“異常”時期,富人收入增長才低于股市指數增長。近數十年來,富人的收入不僅暴增,也越來越取決于股市也即資本市場。[圖三:美國富人收入與股市指數對比(1913年=100)]

圖三

總之,一旦回到資本回報率大于經濟增長率的“常態”,資本擁有量成為社會經濟地位的主要決定因素,而資本積累的重要途徑是代際繼承。匹克迪披露:在號稱實行社會民主主義的現代英國、法國、德國,目前國民收入中仍然有大約一成(8%-12%)來自遺產繼承,這與百年前的舊歐洲大致相當。這還不包括日益重要的知識教育資本的代際傳承。這就是匹克迪“拼爹資本主義”說法的由來。

匹克迪的父母參與了法國1960年代的學生造反運動,導致匹克迪明顯的左傾立場。他曾經擔任法國社會黨羅雅爾(現總統奧朗德的長期女友)競選總統的經濟顧問。但是他的的歷史數據相當扎實,獲得大多數經濟學家的贊同。他的理論的唯一軟肋,是隨著資本積累相對勞工收入的持續增長,是否最終會造成資本收益率的下降,尚無定論。如果匹克迪的理論成立,那么除了大規模“劫富濟貧”的稅收政策,或者通過暴力革命的社會大洗牌,現有資本主義制度永遠無法解決貧富兩極分化不斷加劇的社會矛盾和危機。在這一意義上,《二十一世紀資本論》超越了單純的經濟學,而進入政治經濟學范疇,其影響或許不會亞于《資本論》。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號