羅斯·特里爾的《毛澤東傳》應該是中國關于毛澤東傳記中最暢銷的作品了。盡管褒貶不一,但自1989年以來,特里爾已經有了幾百萬中國讀者,《毛澤東傳》對中國乃至世界均產生了廣泛影響。《南方人物周刊》近日采訪了特里爾,在談及現今社會對毛澤東的爭議時,特里爾認為,毛澤東對中國現實仍存在影響,這種影響未必是直接的,而是影子式的(shadowed the situation not influenced),因為黨的政策制定需要平衡他的錯誤和偉大之處,特里爾還指出,如果你攻擊毛,會有一種危險,就是重新走上當年蘇聯對斯大林的那種攻擊的路線,而這對中國政權的合法性會造成一定的沖擊。特里爾認為,所有的中國人應該了解文化大革命的本質,那時毛澤東不是作為一個人而存在,而是作為一個神。他甚至自己要求成為神。這對于一個政黨來說,是不能接受的行為,這也不是一個正義的行為。這是文化大革命最基本的錯誤,就是個人崇拜。

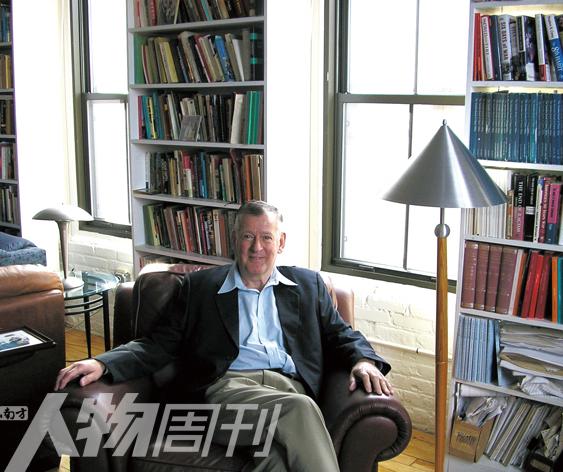

羅斯·特里爾

《毛澤東傳》,羅斯·特里爾著

羅斯·特里爾1938年出生于澳大利亞,1970年獲得哈佛大學政治學博士學位,已出版數十部著作,其中大部分有關中國,1980年出版《毛澤東傳》,被翻譯成中文等多種語言,在中國乃至世界產生了廣泛的影響。

羅斯•特里爾在我們會面之初就準備感慨他在2011年見到的濟南與這個城市在70年代時的巨大反差,高鐵,大樓,車流,他很自然地要一路說下去。似乎從這個熟悉的開頭他可以輕易抓住主動權,然后說滿兩小時,賓主皆大歡喜。在談話即將滑入這種模式前我不得不轉移了話題。投人所好也算不得罪過,從過去特里爾(也許包括很多外國人)在中國接受采訪的情況看,請他評價今昔對比一直是中國人的愛好。

有段時間特里爾曾宣稱自己對中國已經沒有太多興趣,在他寫完《毛澤東傳》還有其他幾本關于中國的書之后。東西方兩大陣營對峙時期,他是西方世界的親華派;冷戰結束后,他的態度反倒起了點變化。近些年他幾乎年年都從波士頓飛到中國,一般他會用美國護照,有時是澳大利亞。這個擁有雙重國籍的75歲作家(他名片上的頭銜是哈佛大學費正清中心研究員)精力旺盛,在學校、書店演講、簽售,“我希望了解中國在發生些什么。”他說。來自中國人民大學出版社的官方數據顯示,他們在2006年取得《毛澤東傳》中文版版權后,這本書賣了七十多萬本。如果算上此前河北人民出版社1989年的引進版,特里爾已經至少有幾百萬中國讀者了。

我做過一個試驗,在人多的地方拿出這本猩紅封面、印有毛澤東頭像的500頁厚書,引發圍觀的幾率很大(受過高等教育者一般不圍觀陌生人讀書)。實際上這并非一本褒揚的傳記,2012年一位臺灣研究者采訪特里爾時,后者主動提起毛澤東惟一的孫子毛新宇讀過這本書后說,“不好。”豆瓣上50%的讀者給出了4星評價(5星滿分),但一些排名靠前的書評顯示,中國讀者對后半部分——也就是1949年后的接受度不如前半部。“49年后的部分不值得一看,”一位讀者寫道,他抱怨此書“津津樂道于一些雞毛蒜皮”,“我看西方人也有立場。將毛澤東從‘神’變成‘人’就是更好?”

我問特里爾美國人對這本書怎么評價。“你指的是普通人嗎?”他反問,“他們不關心毛。”跟中文版相比,英文版的銷售狀況可謂慘淡。美國亞馬遜上,《Mao: A Biography》2000年后就沒有再版,只有6個打分。34頁近千條引用記錄顯示特里爾的這次寫作頗下了番功夫,他的朋友、中國人民大學國際關系學院教授楊炳章認為這本書是特里爾最用心力的著作,但它在西方世界受到的關注遠不及他在1970年代的那本《八億人》。那本書的稿費讓他在波士頓買了一棟住房。

對中國認識的轉變

特里爾生在澳大利亞農村,父親是小學老師。在小學時他曾有個華人女友,這大概是他跟中國最早的淵源了。1962年在墨爾本大學拿到歷史政治科學一級榮譽學位后,他獲得獎學金去哈佛大學深造,并于1970年取得政治學博士學位。

在1964年第一次到達中國之前,特里爾尚不知道那將是他走運的開始。他順利地在哈佛留校任教,又作為澳大利亞工黨領袖隨員訪華,見過周恩來和郭沫若,趁著尼克松訪華在美國掀起的“中國熱”,他用三四個月的時間趕出那本《八億人》,這本書直到1980年代依然暢銷。尼克松訪華期間,因為特里爾的中國經歷,電視臺請他做點評嘉賓。“中國完全征服了美國人,(尼克松)隨行的人個個興高采烈。”回憶錄中他這樣寫道。總體而言特里爾不算很有幽默感,但在這場20世紀的大事件面前,他沒有浪費揶揄美國人的機會:“那時如果我告訴美國觀眾,每一個中國小孩都是天使,毛澤東是歷史上最偉大的人,他們也會深信不疑。”

早在60年代,特里爾便一直主張美澳應盡早與中國建交。那時候他還是個社會民主主義者,“我對中國的革命有些同情,”盡管他不怎么相信辯證唯物主義,但馬克思的社會階段論很吸引他,“我想我確實相信過人類是要經歷奴隸社會、封建社會和資本主義社會,最終要步入共產主義社會的。”

在回憶錄中,特里爾沒有詳細說明他為何放棄哈佛的教職。實際上他從助教循例升到副教授,但在1978年合同期滿獲取終身教職的投票中落選。有人說他風頭出盡,引人嫉妒;也有人認為他親華親共。某種程度上這也不無道理,在70年代的中國,他可以四處行走考察(有人陪同),所有人都明白這對一個外國人來說是何種意味。在幾十年后的回憶錄《我與中國》中,依然很少看到特里爾對毛澤東時代中國的批評。

哈佛時代的終結讓特里爾經歷了一個特別的階段。“很難解釋,有著作的成功,也希望自由,也許也有一些(對哈佛的)不滿。我開始思考,我是要做一個學院里的教授呢,還是要做一個四處旅行演講的作者。”特里爾說,“教授最開始確實是令人興奮的,但在學校里教30年,重復一套東西,我想這不是我的天性。”

1976年對于特里爾是個重要年份,不僅僅因為毛澤東去世。這一年的天安門“四五事件”后,鄧小平被撤職。特里爾跟一位中國外交官發生了爭論,原因是他不認為鄧是中國官方定性的“反革命分子”。“如果你不能理解鄧是反革命的話,你就不能真正地理解中國。”那位中國外交官說。

“他促使我對社會主義有了一些反思。”特里爾說。在70-80年代,西方世界工黨政府上臺推行的擴大公有制的經濟政策,“并沒起什么作用,這給了我一個教訓,私人企業往往比政府企業更有效。”這位政治學博士說道。

離開教職后的10年里,特里爾把時間基本都花在兩本書上——毛澤東和江青的傳記。“坦率說來,在我開始研究之前,我并不知道毛這么有意思。”在書里他將毛比作“一半老虎和一半猴子”:“他喜歡西游記,那是猴子部分。老虎的部分是列寧主義(武裝奪權)。老虎拿到權力,但猴子并不確定該怎么用。所以毛澤東說:我們得再做一遍——這就是‘文革’。”

特里爾保持了這種快樂,每本書都能讓他忙碌3到4年時間,盡管它們已經沒有《八億人》那樣暢銷。“每本書都是生命的新階段。”他說。

在可預見的很長一段時間里,有關毛澤東的話題在中國大概還不會過時,特里爾的名字也將被更多中國人記住。上了年紀之后,憶舊和對比恐怕已經是特里爾不能自抑的本能。2011年,他受邀到山東大學講了兩周的課。“跟1971年相比,完全是兩個國家。”他說。

在毛的影子下

人物周刊:在寫出《毛澤東傳》之后,美國人問你的關于毛澤東的問題,最多的是什么?

特里爾:學者還是老百姓?老百姓不注意毛澤東,他們沒有意見,對鄧小平也沒有意見。學者的意見非常簡單,他們還是很疑惑毛澤東和蘇聯的關系破裂,很多人問我這個。這些人對國際事務有所了解,他們知道發生在社會主義陣營中的這些事情,但他們仍然感到非常困惑,兩個最偉大的社會主義國家關系走向了破裂。

人物周刊:你在中國接受訪問或講話時,會給自己設置一些限制嗎?

特里爾:不會。

人物周刊:你知道這本書在中國出版有一些刪節嗎?

特里爾:知道,有一點點。引言部分被拿掉了。

人物周刊:你本人認同這些妥協嗎?

特里爾:我覺得為了出版,做出妥協是應該的。在介紹的那個章節里,我寫到西方社會怎樣看待毛的問題,編輯可能覺得不要一上來就談這些,而是直接進入毛澤東的生活。我覺得作者應該給編輯一些改動的權限。

人物周刊:毛澤東去世將近四十年了,對其評價仍存在爭議。你認為原因何在?

特里爾:毛澤東對中國現實的影響未必是直接的,而是影子式的(shadowed the situation not influenced),因為黨的政策的制定需要平衡他的錯誤和偉大之處。

人物周刊:但是毛的錯誤跟現在的執政者關系已經不那么密切了。

特里爾:你說得對。但是,還有一個危險,如果你攻擊毛,會有一種危險,就是重新走上當年蘇聯對斯大林的那種攻擊的路線。而這對我們政權的合法性會造成一定的沖擊。

“文革”最基本的錯誤是個人崇拜

人物周刊:你覺得毛澤東有“敬畏”嗎?

特里爾:他說他是無法無天的人,他只信仰自己的意愿。他曾經敬畏很多人,但都是仰望他們,然后推翻他們,然后又重新回來敬仰。包括孔子,包括他的父親。當然,他的這種態度也延伸到了劉少奇身上。60年代,毛澤東有一種非常厭惡政權的想法。當時他不愿意當這個國家的領導人,甚至不愿意跟其他國家的人握手。在劉少奇當主席后,有人稱劉為“主席”,但毛澤東身邊的人,或者就是他本人說:不能有兩個主席。1965年,接見文化部長的時候,劉少奇就在毛旁邊,但劉少奇一句話都沒說。毛澤東對部長說:人民喜歡我,但是我沒有繼承者。我不知道劉少奇對此怎么想,但對于你的問題,當毛澤東說自己沒有繼承者的時候,這就是表現他沒有任何敬畏。

人物周刊:毛身上有哪些東西是你至今仍感到困惑的?

特里爾:很多。比如他和楊開慧之間,到底是怎么回事。還有74、75年的時候,他在江青和鄧小平兩個繼承人之間搖擺,一直不做決定。有些人覺得這是一種策略,我不是很認同。我很疑惑的是,在這個時期,毛澤東一直在繞圈子是為了什么。我還很想知道,江青的女性魅力有沒有起到什么作用。還有一個困惑就是,在文化大革命的時候,毛為什么把莫斯科和華盛頓兩方都得罪了。因為他是一個領導者,但在這方面他的做法不像政治家,可能做了些對國家不利的事情。以后如果地下遇到毛澤東,我想我可以問問他。

人物周刊:現在有些中國人似乎希望回到文化大革命,你怎么看?

特里爾:對于一些人來說,這是很自然的。中國很大而古老,總是有人想回到過去的傳統中。在毛的時代,很長時間內雞蛋都是一角一分錢,其實這是不符合經濟規律的。80年代經濟出現一些波動(雞蛋漲價),有些人想回到過去,可能就是因為物價問題。如果我是一個年輕人,對于文化大革命知道一點,但不是很多也不深刻,我可能會想回去:不上課啦,跳上火車去北京啦,為什么不呢?但所有的中國人應該了解文化大革命的本質,那時毛澤東不是作為一個人而存在,而是作為一個神。他甚至自己要求成為神。這對于一個政黨來說,是不能接受的行為,這也不是一個正義的行為。這是文化大革命最基本的錯誤,就是個人崇拜。那些想回去的人,認識到了這種錯誤嗎?

人物周刊:你在書里有一句話,“對于毛澤東來說,社會主義是一種道德,不允許在最后的勝利中被扭曲。”這句話怎么理解?

特里爾:關于毛澤東有件有趣的事情,毛對斯諾說他從8歲就討厭孔子的思想,但他認為社會主義應該是“道德式”的。他也認為社會和國家都需要社會主義的模式。因為孔子提到“大同社會”,這是一種很道德的方式,雖然毛不贊成。西方的社會主義浪潮認為社會的統治應由一個階級,或者很有效率的政府管理方式來進行,不像中國這樣道德性的大同社會的方式。

人物周刊:毛澤東到底是一個有安全感的人還是沒有?他發起了很多運動,總覺得周圍有敵人。但1948年他在河北,部下報告他的住處即將被轟炸,他完全不以為意,最后被部下抬走的。

特里爾:這是非常有趣的一點。在河北事件之前,1920年代的時候,也差點被人抓住。毛澤東恐懼的地方主要在于被別人挑戰,挑戰權威性。

國家不能完全沒有理性

人物周刊:你覺得毛在臨終時對當時國內的狀況滿意嗎?

特里爾:不滿意。他說他只有兩個成就:戰勝蔣介石和日本,以及文化大革命。他在以前總是頻繁地說,自己有很多沒有做到的事情,他很不滿意。但對于文化大革命,他是滿意的。

人物周刊:他對哪些不滿意呢?

特里爾:改變中國的方面。

人物周刊:他已經讓中國翻天覆地了呀。

特里爾:他如果真的像他想象中那樣翻天覆地的變化的話,他不會在中途停留。那也是一個謎,為什么他半途停止了文化大革命,因為他也覺得不是像他想象中的那么滿意。上海的張春橋姚文元兩個人去見毛澤東,提到文化大革命應該像法國的巴黎公社那樣,建立“上海公社”。毛澤東說這是一個非常愚蠢的主意,他說我們如果像法國大革命這樣,國家完全沒有理性這是不可能的。他不愿意再往前走了。

人物周刊:你覺得他的變化有原則的嗎?

特里爾:在面對蘇聯的問題上,他提出過修正主義、社會帝國主義等等說法,這些詞憑空出現,后來又憑空消失了。這種跳躍性思維也讓他取得一些成就。比如在井岡山,他為了鼓舞自己的勢力,或者說有一個自己的地盤,他甚至會和當地的一些軍閥聯合。

人物周刊:你覺得如果毛能看到現在的中國,他會對哪些地方滿意?

特里爾:我寫少年毛澤東時也提到,毛澤東是非常喜歡日本的,他說我想把中國建設成日本那樣現代化,但他為了實現現代化,用了25年來打這個基礎,就是統一問題。他做了這樣一個準備,但在摧毀舊社會之后,他并不知道下一步該怎樣做。我想他如果能看到現在,他會覺得實現了現代化。因為他本人不知道怎樣做得到。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號