如何理解馬克思﹑恩格斯論著中的“民族”和“民族主義”

馬戎

馬克思(1818~1883年)和恩格斯(1820~1895年)所生活的年代是社會動蕩的19世紀(jì)﹐他們在世時面對的現(xiàn)實社會問題是19世紀(jì)歐洲資本主義社會的階級矛盾﹐他們的主要分析對象是西歐的英﹑法﹑德這幾個資本主義工業(yè)化相對發(fā)達(dá)﹑社會結(jié)構(gòu)性質(zhì)已經(jīng)進(jìn)入資本主義社會階段的國家﹐2 他們畢生研究的主要問題是探討哲學(xué)原理﹑分析資本主義社會的所有制﹑經(jīng)濟(jì)活動的基礎(chǔ)機(jī)制和人類社會政治結(jié)構(gòu)的未來走向。我們學(xué)習(xí)﹑閱讀馬克思和恩格斯的著作時﹐必須把他們的視野和觀點放到這樣一個歷史背景當(dāng)中來理解。處在當(dāng)時的社會場景中﹐馬克思和恩格斯認(rèn)為﹐階級分野在階級社會中是最根本和最核心的社會身份﹐階級斗爭作為最根本和最核心的社會矛盾﹐遠(yuǎn)比各國資產(chǎn)階級提倡的“民族主義”和民族認(rèn)同更為重要。根據(jù)歷史唯物主義的觀點﹐盡管世界上仍有部分地區(qū)社會發(fā)展緩慢并滯留在封建社會甚至傳統(tǒng)部族社會﹐但是歐洲資本主義國家已經(jīng)滲透擴(kuò)張到地球上所有地區(qū)并正在改變世界政治和經(jīng)濟(jì)格局﹐人類社會整體已經(jīng)進(jìn)入到資本主義社會的歷史階段﹐地球上的所有地區(qū)已經(jīng)與歐洲資本主義國家密切關(guān)聯(lián)﹐牽一發(fā)而動全局。3 與此同時﹐無產(chǎn)階級推翻資產(chǎn)階級的社會革命已經(jīng)發(fā)展成為19世紀(jì)人類社會發(fā)展的主要潮流。

“民族”理論和“民族主義運動”本身即是在西歐工業(yè)化初期由反對封建專制王權(quán)的資產(chǎn)階級啟蒙思想家發(fā)明并倡導(dǎo)的﹐其起源與西歐資本主義的誕生和發(fā)展有著密切聯(lián)系。4 共產(chǎn)主義是一個剛剛誕生但很快就在各國被剝削被壓迫階級中產(chǎn)生極大共鳴的意識形態(tài)體系﹐并迅速成為擁有一定民眾基礎(chǔ)的社會政治運動。19世紀(jì)是世界無產(chǎn)階級(主要是歐洲無產(chǎn)階級)在共產(chǎn)國際組織的影響和領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)動起義努力推翻資本統(tǒng)治的革命年代﹐1848年歐洲革命和1871年巴黎公社起義是這一革命大潮的代表性事件。因此﹐我們在思考19世紀(jì)各國“民族主義”運動時﹐無論分析的對象是資本主義生產(chǎn)關(guān)系已經(jīng)相對充分發(fā)展的西歐各國﹐是資本主義生產(chǎn)關(guān)系尚未充分發(fā)展的東歐國家和俄國﹐還是完全沒有進(jìn)入資本主義發(fā)展階段的亞非各國﹐我們都必須把它們放在世界資本主義發(fā)展和國際工人運動這個大潮流里來進(jìn)行分析。

在閱讀馬克思和恩格斯的相關(guān)著述中﹐我們可以清楚地看到﹐無論他們對每個具體個案是持支持還是批判的態(tài)度﹐馬克思和恩格斯從始至終都站在西歐工人階級運動的立場上來分析和評價世界各地的政治運動﹐他們的基本立場非常明確和堅定﹐就是無產(chǎn)階級國際主義。這是我們理解馬克思﹑恩格斯關(guān)于“民族”和“民族主義”著述的關(guān)鍵。站在這個立場上思考問題﹐“階級”的重要性在共產(chǎn)主義理論和無產(chǎn)階級斗爭實踐中必然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越“民族”﹐國際無產(chǎn)階級運動的利益必然超越各國的“民族利益”。也正是站在這樣的基本立場上﹐馬克思和恩格斯關(guān)于“民族”的所有論述都是圍繞工人運動的核心利益和國際無產(chǎn)階級斗爭的發(fā)展前景展開的。

自1848年《共產(chǎn)黨宣言》發(fā)表至今﹐世界形勢發(fā)生了翻天覆地的變化。國際工人階級運動先后經(jīng)歷了共產(chǎn)國際﹑第二國際和第三國際等多次重組﹐發(fā)生了兩次世界大戰(zhàn)﹐共產(chǎn)黨先后在俄國﹑中國和東歐﹑亞洲一些國家奪得政權(quán)﹐在約半個世紀(jì)的時期內(nèi)一度形成與歐美資本主義陣營相對峙的國際社會主義陣營。社會主義陣營內(nèi)部隨后又發(fā)生了多次理論爭辯和政治分裂﹐最終在20世紀(jì)90年代初出現(xiàn)了蘇聯(lián)和東歐社會主義國家的政治解體和意識形態(tài)轉(zhuǎn)型。與此同時﹐西方資本主義國家克服了20世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)大蕭條后﹐在意識形態(tài)和社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等方面也進(jìn)行了調(diào)整和轉(zhuǎn)型﹐明顯緩和了內(nèi)部的階級矛盾﹐今天的西方工業(yè)化國家已不存在以暴力革命推翻資產(chǎn)階級政權(quán)為目標(biāo)的工人運動﹐無產(chǎn)階級國際主義已很少被人提起﹐亞非拉各殖民地在第二次世界大戰(zhàn)后陸續(xù)實現(xiàn)獨立建國。這些事件徹底改變了19世紀(jì)殖民主義和帝國主義年代的世界政治格局。民族主義﹐而不是共產(chǎn)主義﹐已成為學(xué)術(shù)界和政治領(lǐng)袖們更為關(guān)注的熱點話題。地球政治生態(tài)在這一個多世紀(jì)中發(fā)生的重大變化﹐使今天的人們在閱讀馬克思和恩格斯在一百多年前寫下的文字時﹐難免有滄海桑田﹑恍若隔世之感。

20世紀(jì)在歐亞各地先后建立的共產(chǎn)黨政權(quán)﹐其意識形態(tài)的理論基礎(chǔ)始終是馬克思主義﹐召開重大會議時唱《國際歌》。這些國家在思考和處理本國的民族問題時﹐雖然根據(jù)本國國情做出不同解讀和決策﹐但仍舊援引馬克思﹑恩格斯﹑列寧甚至斯大林的有關(guān)論述作為理論基礎(chǔ)。5 一個不可回避的事實是﹐蘇聯(lián)﹑南斯拉夫﹑捷克斯洛伐克等共產(chǎn)黨執(zhí)政國家的解體﹐都是以“民族”為分界實施的﹐中國一些地區(qū)也存在民族分裂的威脅﹐這些現(xiàn)實問題使得我們很有必要重讀馬克思﹑恩格斯關(guān)于“民族”和“民族主義”的著述﹐同時系統(tǒng)地反思各共產(chǎn)黨國家在民族問題上的歷史實踐﹐努力在理論與實踐之間梳理出一個脈絡(luò)﹐從而為我們思考今天中國的民族問題提供理論框架和分析思路。在這一學(xué)習(xí)和思考的過程中﹐我們需要解放思想﹐以“實踐是檢驗真理的惟一標(biāo)準(zhǔn)”的科學(xué)態(tài)度來反對堅持“兩個凡是”的教條主義﹐堅持實事求是﹑與時俱進(jìn)﹐通過學(xué)術(shù)討論和實證分析逐步認(rèn)識和理解國內(nèi)外民族問題和民族關(guān)系演變的客觀規(guī)律。

本文希望通過對馬克思﹑恩格斯有關(guān)著述的解讀對他們在不同時期﹑不同議題上與民族問題相聯(lián)系的觀點進(jìn)行一個粗略的梳理。有些西方學(xué)者如研究馬列主義民族理論的美國學(xué)者康納(Walker Connor)等曾經(jīng)結(jié)合歐洲共產(chǎn)主義運動史對馬克思﹑恩格斯民族理論有比較系統(tǒng)的評議與分析﹐他們提出的一些思路可能有助于我們解讀在19世紀(jì)國際形勢下馬克思﹑恩格斯關(guān)于民族問題的觀點。本文試圖在馬克思﹑恩格斯著述和后人評議的基礎(chǔ)上進(jìn)行某種綜合性的理論探索﹐并探討馬克思﹑恩格斯有關(guān)民族問題的論述對我們今天理解中國和世界上的民族問題能夠提供怎樣的啟示。

一、階級與各民族之間的關(guān)系

1﹑無產(chǎn)階級推翻資產(chǎn)階級統(tǒng)治的階級斗爭是歷史前進(jìn)的主線

在分析19世紀(jì)歐洲社會的政治斗爭時﹐馬克思和恩格斯的主要關(guān)注點是如何啟發(fā)各國工人階級的階級覺悟﹐發(fā)動全世界的無產(chǎn)階級革命去共同建立一個沒有剝削和壓迫的新世界。馬克思和恩格斯在《共產(chǎn)黨宣言》中提出了分析當(dāng)時國際社會革命的基本邏輯﹕

(1)“至今所有一切社會的歷史都是階級斗爭的歷史”﹔(2)“現(xiàn)今的這個時代﹐即資產(chǎn)階級時代﹐卻有一個特點﹐就是它使階級矛盾簡單化了﹕社會日益分裂為兩大敵對的陣營﹐即分裂為兩大相互直接對立的階級﹕資產(chǎn)階級和無產(chǎn)階級”﹔(3)“資產(chǎn)階級在歷史上曾經(jīng)起過非常革命的作用。……(它)把所有封建的﹑宗法的和純樸的關(guān)系統(tǒng)統(tǒng)破壞了。……把一切民族甚至最野蠻的都卷入文明的漩渦里了。……它按照自己的形象﹐為自己創(chuàng)造出一個世界”﹔(4)但是隨著資本的發(fā)展和階級矛盾的激化﹐“資產(chǎn)階級再也不能統(tǒng)治下去了﹐……(現(xiàn)時的革命就是)無產(chǎn)階級用暴力推翻資產(chǎn)階級﹑建立自己的統(tǒng)治”(馬克思和恩格斯﹐1848a﹕465﹐466﹐468﹐470﹐478)。因此﹐階級斗爭是歷史發(fā)展的主線﹐而19世紀(jì)人類社會的核心矛盾就是無產(chǎn)階級和資產(chǎn)階級之間的階級斗爭。

那么﹐在“階級”和“民族”之間是一種什么樣的關(guān)系呢﹖馬克思和恩格斯特別明確地指出﹕“現(xiàn)代的工業(yè)勞動﹐現(xiàn)代的資本壓迫﹐無論是在英國或法國﹐也無論是在美國或德國﹐都是一樣的﹐都已經(jīng)使無產(chǎn)階級失去任何民族性了。……在各國無產(chǎn)者的斗爭中﹐共產(chǎn)黨人特別重視和堅持整個無產(chǎn)階級的不分民族的共同利益”(馬克思和恩格斯﹐1848a﹕477﹐479)。作為由無產(chǎn)階級先進(jìn)分子組成的政黨﹐共產(chǎn)黨對建立共產(chǎn)主義社會的追求必然超越“民族”的利益訴求﹐必須把無產(chǎn)階級國際主義作為自己的旗幟。針對一些人批評共產(chǎn)黨人主張“廢除祖國﹑廢除民族”的指責(zé)﹐馬恩坦承“工人沒有祖國。決不能剝奪他們原來沒有的東西。既然無產(chǎn)階級首先必須取得政治統(tǒng)治﹐上升為民族的(主導(dǎo))階級﹐確立為民族﹐所以它本身暫時還是民族的﹐不過這完全不是資產(chǎn)階級所理解的那個意思。……民族內(nèi)部的階級對抗一消失﹐民族之間的敵對關(guān)系就會隨之消失”(馬克思和恩格斯﹐1848a﹕487~488)。6 這句話可以被解讀為﹕現(xiàn)實中的工人起義和奪權(quán)斗爭﹐只能在各國內(nèi)部發(fā)起和推動。無產(chǎn)階級奪取政權(quán)后﹐將主導(dǎo)本民族(國家)的政治走向。無產(chǎn)階級革命的最終目標(biāo)是在全世界消滅資產(chǎn)階級統(tǒng)治和一切剝削制度﹐而在無產(chǎn)階級在全世界取得勝利之前﹐這個無產(chǎn)階級主導(dǎo)的“民族”(國家)的存在只能是“暫時的”。這里已經(jīng)隱含著“無產(chǎn)階級革命在一國首先取得勝利”的命題。但是在1848年《宣言》發(fā)表的年代﹐無產(chǎn)階級究竟應(yīng)當(dāng)如何組織和開展武裝起義﹖在一國取得勝利后將建立一個什么樣的政權(quán)﹖在無產(chǎn)階級國際主義旗幟下這一新生無產(chǎn)階級專政國家如何把共產(chǎn)主義推向全世界﹖當(dāng)時對于這些問題的思考只能是模糊不清的。7 所以﹐無產(chǎn)階級取得政治統(tǒng)治后所確立的“民族”(國家)﹐8 盡管只是“暫時的”﹐它與“資產(chǎn)階級所理解的那個意思”之間的本質(zhì)區(qū)別究竟是什么﹖《共產(chǎn)黨宣言》對此的表述并不十分清楚。

美國學(xué)者康納(Walker Connor)在他的《馬列主義理論和戰(zhàn)略中的民族問題》(The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy﹐Princeton University Press﹐1985年)一書中把共產(chǎn)主義和(資產(chǎn)階級)民族主義的“民族觀”進(jìn)行比較(表~1)。依照馬克思主義的基本觀念﹐階級斗爭是最核心﹑最本質(zhì)的社會矛盾﹐因此各國社會內(nèi)部的階級界限是最重要的﹐所以在該表的左側(cè)部分﹐德國﹑英國﹑法國三國的資產(chǎn)階級屬于一個陣線﹐三國的無產(chǎn)階級屬于另一陣線﹐無產(chǎn)階級和資產(chǎn)階級之間的界限是黑粗的實線﹐國家之間是虛線。而在資產(chǎn)階級民族主義者觀念中﹐各民族國家之間的界限是最重要和最基礎(chǔ)的認(rèn)同邊界﹐所以在該表的右側(cè)﹐德國﹑英國﹑法國三國之間的界限是黑粗的實線﹐各國無產(chǎn)階級和資產(chǎn)階級之間是虛線。民族和“民族國家”是各國國民(無論貧富)最核心﹑最本質(zhì)的認(rèn)同單元和效忠對象。一邊是無產(chǎn)階級國際主義﹐一邊是(資產(chǎn)階級)民族主義﹐兩者基本立場針鋒相對。康納的說明可作為《共產(chǎn)黨宣言》中“民族”論述的一個腳注。

在資本主義社會的發(fā)展進(jìn)程中﹐既存在各國內(nèi)部的階級區(qū)隔也存在民族國家之間的民族區(qū)隔﹐表~1突出了兩種“民族觀”在群體認(rèn)同基本取向上的差異。由于各民族內(nèi)部都存在著所有制(生產(chǎn)數(shù)據(jù)占有)和財富分配方面利益不同的多個階級﹐各民族國家之間又存在著“民族”利益(自然資源﹑市場﹑財富等)的沖突﹐那么﹐“階級”立場和“民族”角色這兩者之間在實際社會運行中是一種什么互動關(guān)系﹖是前者決定后者﹐還是后者決定前者﹖還是兩者相互影響﹖

表~1﹕馬克思主義和民族主義的“民族”觀比較

來源﹕Connor﹐1985﹕1。

根據(jù)“經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑”的歷史唯物主義原理﹐可以說在一般情況下是前者決定后者。我們可以從三個層面來分析影響民族政治立場的主要因素。首先﹐沒有進(jìn)入或沒有充分進(jìn)入資產(chǎn)階級社會發(fā)展階段的民族﹐必然在政治上帶有傳統(tǒng)封建社會的政治理念和傾向﹐所以難以理解國際工人階級運動的進(jìn)步意義﹐在國際政治沖突中通常站在反動勢力一邊。這是在社會基本性質(zhì)的宏觀層面上的決定因素。其次﹐對于已經(jīng)開始進(jìn)入資產(chǎn)階級社會階段的民族﹐社會和民族內(nèi)部同時存在著向前發(fā)展和向后倒退的兩股政治勢力﹐各政黨的組織力量﹑成熟程度(包括受到外部勢力的影響)以及由哪個政治集團(tuán)主導(dǎo)本民族在國際政治沖突中的政治態(tài)度﹐決定了所在民族的政治立場。這是在社會組織和政治結(jié)構(gòu)的中觀層面上的決定因素。第三﹐在各政黨內(nèi)部﹐領(lǐng)袖人物的知識結(jié)構(gòu)﹑政治閱歷和行為個性也會在一定程度上影響其領(lǐng)導(dǎo)的政黨﹐從而通過政黨的活動影響民族在國際政治沖突中的政治取向﹐這是政治領(lǐng)袖個人在微觀層面上對政治斗爭的影響因素。9 處在資本主義發(fā)展不同階段的各個國家﹐各自三個層面的影響因素及其各自發(fā)揮的作用呈現(xiàn)出錯綜復(fù)雜的局面﹐并在各國互動的過程中彼此交織在一起﹐使人們對“民族”因素和“階級”因素各自作用的分析變得極為困難。

2﹑民族主義是資產(chǎn)階級維持統(tǒng)治的工具﹐“全世界無產(chǎn)者聯(lián)合起來”

盡管“民族”因素和“階級”因素的交織作用很難梳理﹐馬克思和恩格斯站在工人階級和國際工人運動的立場上﹐始終明確地把“階級”因素和國際工人運動的利益放在第一位。這也反映出當(dāng)他們在思考“民族”問題時﹐主要考慮的是其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)(是否發(fā)展進(jìn)入資本主義)和政治功能(反對還是支持國際工人運動)﹐對于“民族”認(rèn)同中的文化因素和感情心理因素則很少考慮。

在當(dāng)時西歐各國工人運動風(fēng)起云涌的革命年代(1830年巴黎起義﹑1831和1834年里昂起義﹑1842~1847年英國憲章運動﹑1848年6月巴黎起義﹑1848年9月法蘭克福起義﹑1871年3月巴黎公社起義等)﹐一個重要的政治現(xiàn)象就是各國資產(chǎn)階級都在極力鼓吹和煽動本國民族主義情緒和“民族”團(tuán)結(jié)﹐以便對內(nèi)鞏固其統(tǒng)治政權(quán)﹐對外發(fā)動侵略戰(zhàn)爭。在19世紀(jì)的歐洲各國﹐“民族主義”已經(jīng)失去此前在資本主義共和體制取代封建割據(jù)王朝的歷史階段中所具有的任何進(jìn)步意義﹐徹頭徹尾地淪為各國資產(chǎn)階級壓迫工人階級的意識形態(tài)工具和用以瓦解﹑破壞工人運動的思想侵蝕劑。所以﹐在當(dāng)時激烈的政治斗爭形勢下﹐批判資產(chǎn)階級鼓吹的“民族主義”便成為工人運動的重要理論斗爭。

馬克思指出﹐在歐洲無產(chǎn)階級推翻資本主義統(tǒng)治﹑以階級斗爭為核心的政治大格局下﹐任何“民族主義”的宣傳都成為分化和破壞國際無產(chǎn)階級革命運動的手段﹐因此任何“民族領(lǐng)袖”也必然是偽善和反動的政治人物。“階級的統(tǒng)治已經(jīng)不能拿民族的外衣來掩蓋了”(馬克思﹐1871b﹕383)。“各國的資產(chǎn)階級雖然在世界市場上互相沖突競爭﹐但總是聯(lián)合起來反對各國的無產(chǎn)階級”(馬克思和恩格斯﹐1847﹕409)。馬克思尖銳地指出﹐“民族主義”在基本性質(zhì)上已經(jīng)徹底淪為反動派維護(hù)其統(tǒng)治的意識形態(tài)工具﹐“舊社會中身居高位的人物和統(tǒng)治階級只有靠民族斗爭和民族矛盾才能繼續(xù)執(zhí)掌政權(quán)和剝削從事生產(chǎn)勞動的人民群眾”(馬克思﹐1871a﹕316)。“自古以來﹐一切統(tǒng)治者及其外交家玩弄手腕和進(jìn)行活動的目的可以歸結(jié)為一點﹕為了延長專制政權(quán)的壽命﹐唆使各民族互相殘殺﹐利用一個民族壓迫另一個民族”(恩格斯﹐1848a﹕177)。

在19世紀(jì)西歐各國無產(chǎn)階級不斷發(fā)動起義和資產(chǎn)階級對革命持續(xù)殘酷鎮(zhèn)壓的過程中﹐資產(chǎn)階級總是打著“民族利益”(民族的生存﹑發(fā)展和榮耀)的旗幟﹐通過強(qiáng)調(diào)各民族內(nèi)部享有的共同語言﹑宗教﹑族源﹑歷史等當(dāng)年構(gòu)建“民族”的文化和血緣要素﹐在感情上極力煽動本族民眾和工人中的“民族主義情緒”﹐引導(dǎo)人們把“民族矛盾”看得重于“階級矛盾”﹐號召本民族所有成員(包括貴族﹑資本家﹑商人和普通勞動群眾)團(tuán)結(jié)起來﹐為了“具有共同祖先﹑共同文化﹑共同宗教傳統(tǒng)的偉大民族的榮耀和利益”堅決地去與周邊其它“民族”(包括貴族﹑資本家﹑商人和普通勞動群眾)進(jìn)行對抗甚至戰(zhàn)爭﹐這樣的政治動員可以有效地通過挑動民族仇恨來分化各國無產(chǎn)階級運動的國際聯(lián)合。

馬克思多次呼吁﹐面對各國資產(chǎn)階級的這一斗爭策略﹐無產(chǎn)階級的先進(jìn)分子必須針鋒相對地﹑堅決地揭穿資產(chǎn)階級的“民族”神話。馬克思和恩格斯明確指出﹐在無產(chǎn)階級運動風(fēng)起云涌的革命年代﹐“民族”和“民族主義運動”已經(jīng)淪為資產(chǎn)階級反動派的統(tǒng)治工具﹐因此必須號召“全世界無產(chǎn)者聯(lián)合起來”﹐“應(yīng)當(dāng)以各民族的工人兄弟聯(lián)盟來對抗各民族的資產(chǎn)階級兄弟聯(lián)盟”(馬克思和恩格斯﹐1847﹕412)﹐把無產(chǎn)階級國際主義作為自己的戰(zhàn)斗旗幟﹐只有把分散在各國的工人階級隊伍組織和團(tuán)結(jié)起來﹐無產(chǎn)階級才有可能推翻資產(chǎn)階級統(tǒng)治﹐取得革命的勝利。而對于各國資產(chǎn)階級用以鼓吹“民族主義”的工具即本民族成員共享的那些文化和血緣要素﹐馬克思必然要放在次要和從屬的位置加以淡化。既然“民族利益”必須從屬于“階級斗爭”﹐那么“文化”也只能從屬于“政治”。

在無產(chǎn)階級奪取政權(quán)后﹐“民族”的角色和命運將會如何﹖《共產(chǎn)黨宣言》提出﹕“隨著資產(chǎn)階級的發(fā)展﹐隨著貿(mào)易自由和世界市場的確立﹐隨著工業(yè)生產(chǎn)以及與之相適應(yīng)的生活條件的一致化﹐各國人民之間的民族孤立性和對立性日益消逝下去。無產(chǎn)階級的統(tǒng)治將更加快它們的消逝”(馬克思和恩格斯﹐1848a﹕487~488)。這段話中的“民族孤立性”在1972年版的《馬克思恩格斯選集》(第1卷)中被譯為“民族隔絕”(第270頁)﹐而在英文版中是“national differences”(民族差異)。10 康納對這句話的解讀就是馬恩認(rèn)為所有的民族差異將要消逝﹐共產(chǎn)黨政權(quán)會使這一進(jìn)程加快速度﹐同時他指出﹐正是在如何理解這一觀點上﹐各共產(chǎn)黨政權(quán)在處理國內(nèi)民族問題時將要必然面對一個爭論不決的選擇﹕是應(yīng)當(dāng)容忍民族文化多樣性還是積極鼓勵同化(Connor﹐1985﹕8)。

3﹑“nation”和“nationality”

我國學(xué)者在討論“民族”定義時﹐有時論及漢文“民族”一詞的英譯即“nation”和“nationality”的區(qū)別。恩格斯在討論路易‧波拿巴的外交政策時﹐特別分析了他提出的“民族原則”這個概念﹐在論述中也涉及“nation”和“nationality”這兩個概念的區(qū)別。這些論述應(yīng)當(dāng)引起我國學(xué)者的關(guān)注。

路易-拿破侖,……不得不為自己的對外政策發(fā)明一種民主化了的、通俗的名稱。于是就在自己的旗幟上寫上“民族原則”——還有什么能比這更好呢?每一個民族(nationality)都應(yīng)當(dāng)是自己命運的主宰;任何一個民族(nationality)的每一個單獨部分都應(yīng)當(dāng)被允許與自己的偉大祖國合并,——還有什么能比這更自由主義呢?不過,請注意,——現(xiàn)在說的已經(jīng)不是Nations,而是Nationalities了。

歐洲沒有一個國家不是一個政府管轄好幾個不同的民族(nationalities)。蘇格蘭山區(qū)的克爾特人和威爾士人,按其民族(nationality)來說,無疑地有別于英格蘭人,然而,誰也不把這些早已消失了的民族(peoples)的殘余叫做民族,同樣,誰也不會把法國布列塔尼的克爾特居民叫做民族。此外,沒有一條國家分界線是與民族(nationalites)的自然分界線,即語言的分界線相吻合的。……而這種情況最終會帶來不小的好處:政治上形成的不同的民族往往包含有某些異族成分,這些異族成分同它們的鄰人建立聯(lián)系,使過于單一的民族性格具有多樣性。(恩格斯,1866:175~176)

起源于西歐資本主義萌發(fā)時期的“民族”理念和“民族主義”運動﹐其主要精神就是以“民族”為單元建立“民族國家”﹐11 以此取代傳統(tǒng)世襲封建貴族王權(quán)國家﹐提出“每個民族都有權(quán)建立獨立國家”(one nation﹐one state)。從恩格斯上面這段論述來看﹐他把歐洲的群體分為兩類﹐一類是建立了民族國家(nation-state)的民族(nation﹐雖然中譯版中沒有注出英文)﹐另一類是位于各民族國家內(nèi)部的“nationalities”﹐恩格斯雖然也稱它們是“民族”﹐但是以“nationality”這個名詞與“nation”相區(qū)分﹐而且稱它們是“早已消失了的民族(people)的殘余”﹐“誰也不把這些早已消失了的民族(people)的殘余叫做民族”。“people”是歷史上的群體稱謂﹐到了近代﹐“people”演變?yōu)樵趪铱蚣苤芯佑趦蓚€層面的“民族”群體即“nation”和“nationality”。從這里我們看到蘇聯(lián)經(jīng)典著作編譯局把斯大林民族理論譯成英文時﹐使用“nationality”來指稱俄國內(nèi)部各“民族”﹐是有一定根據(jù)和出處的。恩格斯明確指出﹐被稱為“nationality”的“民族”不必“享有獨立的政治生存權(quán)利”﹐而且“沒有一條國家分界線是與民族(nationalities)的自然分界線﹐即語言的分界線相吻合的”。今天我們在使用這些英語詞匯時﹐必需考慮目前國際通用的理解。“nationality”現(xiàn)在一般被解讀為“國籍”﹐12 所以繼續(xù)使用“nationality”來稱呼我國國內(nèi)各少數(shù)族群是不適宜的。

斯大林的“民族”定義中有一條是“共同語言”﹐恩格斯這段話講到“民族(nationalities)的自然分界線﹐即語言的分界線”。這里可以看到二者的共性﹐也說明在現(xiàn)代國家出現(xiàn)多種語言的狀況是十分自然的。恩格斯進(jìn)一步認(rèn)為﹐這種語言格局帶來的“文化多樣性”在現(xiàn)代民族國家的相互交往中有助于與鄰國的交往﹐“會帶來不小的好處”。費孝通教授提出的中國民族“多元一體格局”(費孝通﹐1989)以及美國20世紀(jì)后半葉倡導(dǎo)的“文化多元主義”(Gordon﹐1964﹕132~133)﹐在基礎(chǔ)思路上與恩格斯都有相通之處。

恩格斯對路易‧波拿巴的“民族原則”進(jìn)行了批判。路易‧波拿巴究竟錯在哪里了呢﹖

民族原則提出了這樣兩類問題:第一是關(guān)于這些歷史上的大的民族(peoples)之間的分界線問題;第二是關(guān)于一些民族(peoples)的為數(shù)眾多的細(xì)小殘余的民族獨立生存權(quán)利問題,這些民族(peoples)在歷史舞臺上曾經(jīng)或長或短地存在過一個時期,但后來卻成為某一個更有生命力因而也能克服更大困難的較強(qiáng)大的民族的組成部分。一個民族(people)在歐洲的重要性,它的生命力,從民族原則的觀點看來,是算不了什么的;在它看來,從來沒有歷史、也沒有創(chuàng)造歷史所必需的精力的瓦拉幾亞的羅馬尼亞人,同具有兩千年歷史并具有堅韌不拔的民族生命力的意大利人,具有同等重要意義;威爾士人和曼恩島居民,只要他們愿意,他們就能像英格蘭人一樣地享有獨立的政治生存權(quán)利,而似乎這不是什么荒謬的看法。[146]但所有這些都是絕頂荒謬的,它被套上一種通俗的形式,好用來迷惑輕信者;……民族原則決不是波拿巴主義者為了恢復(fù)波蘭所搞出來的發(fā)明,而只是俄國人為了滅亡波蘭所臆造出來的發(fā)明(恩格斯,1866:176~177)。

所以﹐路易‧波拿巴的“民族原則”的荒謬就在于他完全無視各民族之間在“生命力”方面的比較﹐把一些“從來沒有歷史﹑也沒有創(chuàng)造歷史所必需的精力的”民族與“具有兩千年歷史并具有堅韌不拔的民族生命力的”民族放在同等的地位。在這段話中﹐恩格斯一如既往明確地把民族分為“有生命力的”和“缺乏生命力的”兩組﹐后者不應(yīng)當(dāng)享有與前者同樣的“獨立的政治生存權(quán)利”。認(rèn)為兩者具有“同等重要意義”和同等“獨立的政治生存權(quán)利”的“民族原則”﹐在理論上是“絕頂荒謬”的﹐在政治上是服務(wù)于反動的沙皇專制統(tǒng)治的。在這里﹐我們幾乎完全看不到今天人們普遍接受的“民族平等”的原則。相反﹐馬克思和恩格斯認(rèn)為對那些“沒有生命力”﹑競爭失敗并淪為“反動民族”的群體﹐應(yīng)當(dāng)“實行最堅決的恐怖主義”(恩格斯﹐1849b﹕342)。到了1913年﹐列寧在討論俄國國內(nèi)的民族問題才明確提出“民族平等”的提法﹐13 這是一個重要的理論轉(zhuǎn)折。

從以上論述中﹐我們可以看到恩格斯的立場和觀點與后來斯大林奠定的蘇聯(lián)民族理論之間具有原則性的差別。今天的人們完全可以不同意恩格斯的觀點﹐甚至有些人可能會斥之為“叢林法則”(弱肉強(qiáng)食)的宣傳以及對弱勢民族文明傳統(tǒng)和生存權(quán)利的漠視。但是無論如何﹐我們今天在討論民族問題時絕對不應(yīng)當(dāng)回避恩格斯的這些觀點﹐而且應(yīng)當(dāng)認(rèn)真地思考他所堅持的這些觀點背后的道理。

在19世紀(jì)歐洲大革命的形勢下﹐馬克思和恩格斯的關(guān)注點是社會制度形態(tài)的歷史發(fā)展大潮流﹐以及各民族在革命斗爭中如何“站隊”的政治立場﹐因為正是這些民族在歐洲革命戰(zhàn)爭中的“站隊”將決定歐洲革命能否成功的歷史命運。相比之下﹐馬克思和恩格斯對各民族的文化特征和傳統(tǒng)(包括語言﹑宗教﹑觀念﹑習(xí)俗等)和民族之間的平等權(quán)利就不那么重視﹐而且認(rèn)為“先進(jìn)民族”對“沒有生命力民族”的同化是歷史的進(jìn)步。盡管今天人類學(xué)家們對世界各地少數(shù)群體“原生態(tài)”的文化是如何地欣賞和癡迷﹐在馬克思和恩格斯眼里﹐這些傳統(tǒng)文化必然會隨著人類社會的發(fā)展而逐步消失﹐馬克思和恩格斯甚至把一些群體頑強(qiáng)地保留自己的傳統(tǒng)文化看作是“保守”和“反動”的表現(xiàn)。

4﹑康納對馬克思﹑恩格斯民族論述的分析

康納把“經(jīng)典馬克思主義”(classic Marxism)的民族理論歸納出七條基本內(nèi)容﹕(1)民族(nation)及其意識形態(tài)(nationalism)是上層建筑的組成部分﹐是資產(chǎn)階級時代的產(chǎn)物﹔(2)因此民族主義(也許所有民族特性)只是短暫的社會現(xiàn)象﹐不可能超越資本主義階段﹔(3)民族主義可能是進(jìn)步的力量或者是反革命的力量﹐對于任何社會來說﹐(進(jìn)行判斷的)分水嶺就在于(該國)是否存在著發(fā)展起來的資本主義﹔(4)不論是進(jìn)步的還是反動的﹐民族主義在任何地區(qū)都是資產(chǎn)階級的意識形態(tài)﹐資產(chǎn)階級用它來轉(zhuǎn)移無產(chǎn)階級的視線﹐防止無產(chǎn)階級去認(rèn)識并實現(xiàn)自己的階級意識和利益﹔(5)但是這一策略不會奏效﹐因為忠誠度(royalties)是由經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實而不是族群~民族情感(ethnonational sentiments)決定的﹔(6)共產(chǎn)主義者可以支持任何運動﹐包括民族主義或其它運動﹐只要這一運動代表著最進(jìn)步的選擇﹔(7)但是共產(chǎn)主義者必須保持自己(的奮斗目標(biāo))超越在民族主義之上﹐這一“免疫性”(immunity)是共產(chǎn)主義者所惟有的特征(Connor﹐1985﹕10~11)。

他隨后又補充了兩點﹕(8)通過對“自決權(quán)利”這一抽象原則表示公開贊同﹐從而與民族激情(national aspirations)進(jìn)行外表上的結(jié)盟(ostensible alignment)﹐這是一個不錯的策略。但是在非抽象層面﹐對于一個具體的民族運動是否給予支持﹐必須在個案的基礎(chǔ)上來做出決定﹔(9)在決定是否(對一個民族主義運動)給予支持時﹐最終要進(jìn)行考慮的并不是這個具體運動的相對進(jìn)步性﹐而是這一運動與國際(工人)運動整體的更加深遠(yuǎn)的需求之間的關(guān)系(Connor﹐1985﹕14)。

從康納歸納的以上九點來看﹐有幾個地方是可以進(jìn)行討論的。“民族主義(也許所有民族特性)只是短暫的社會現(xiàn)象﹐不可能超越資本主義階段”﹐這一觀點把民族主義在資本主義之前積累的文化基礎(chǔ)以及民族主義在共產(chǎn)黨取得政權(quán)后對領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)和民眾的影響力估計過低。“不論是進(jìn)步的還是反動的﹐民族主義在任何地區(qū)都是資產(chǎn)階級的意識形態(tài)”﹐這句話也講得絕對了﹐例如在中國的抗日戰(zhàn)爭時期﹐民族主義就不能說成只是資產(chǎn)階級的意識形態(tài)。盡管我們可以質(zhì)疑康納的歸納是否準(zhǔn)確﹐但是馬恩似乎確實把民族主義在不同歷史和國家場景中的作用看得過于簡單化并居于絕對從屬地位﹐對民族主義的文化根基和社會影響估計不足。也正因為如此﹐他們始終沒有對“民族”這個重要概念給出一個準(zhǔn)確定義和進(jìn)行系統(tǒng)分析﹐馬恩許多關(guān)于“民族”的論述都是結(jié)合當(dāng)時的不同具體場景寫下的。

康納認(rèn)為馬克思和恩格斯基于對經(jīng)濟(jì)因素(生產(chǎn)力﹑生產(chǎn)關(guān)系)的關(guān)注﹐把“民族”主要看作是一個“經(jīng)濟(jì)單元”﹐把國家的政治合法性基礎(chǔ)看作是為經(jīng)濟(jì)紐帶(economic ties)﹐從而忽視了心理的﹑文化的和歷史因素的重要性﹐低估了可由族群認(rèn)同激發(fā)出來的巨大動力(Conner﹐1985﹕8)。這也是后來馬克斯‧韋伯強(qiáng)調(diào)文化和宗教因素對人類社會同樣具有重大影響的原因。康納認(rèn)為馬克思和恩格斯過高地估計了各國無產(chǎn)階級的“國際主義精神”﹐他們同時也把民眾追求“各民族聯(lián)合”(政治合并)帶來的經(jīng)濟(jì)增長積極后果的熱情估計過高﹐而對各國民眾(包括工人階級)的“民族熱情”嚴(yán)重估計不足。“正是這種過低的估計﹐使得他們夸大了人們?yōu)槭棺约罕煌M(jìn)規(guī)模更大﹑更具有生命力的(民族)單元而放棄自己(原有)群體身份的愿望。甚至在出現(xiàn)分裂的情形下﹐他們相信當(dāng)熱情冷卻下來以后﹐自身的經(jīng)濟(jì)利益將很快推動分裂主義者去尋求某種形式 — 可能是聯(lián)邦 — 的政治統(tǒng)一。甚至當(dāng)他們的分析對象是整個民族而不是階級的時候﹐經(jīng)濟(jì)動力和世界(工人)運動仍然是首要的力量和最重要的目標(biāo)”(Connor﹐1985﹕19)。

康納認(rèn)為在1848年以后﹐馬克思和恩格斯開始對民族主義給予更多重視﹐“來自于具體事件的沖擊使馬克思和恩格斯對民族主義的重要性給予新的關(guān)注﹐但這些關(guān)注主要采取的是策略考慮的形式(the form of strategic considerations)。……‘民族自決’的口號在這方面為他們提供了工具。……馬克思使共產(chǎn)國際接收了所有民族群體具有自決權(quán)的原則。但是在1866年﹐……在馬克思的催促下﹐恩格斯公開放棄了這一原則的普遍性﹐把民族身份(status of nation)只限定在很少的被選定的群體”(Conner﹐1985﹕11~12)﹐這指的是恩格斯在〈工人階級同波蘭有什么關(guān)系﹖〉一文中明確提出一些“沒有生命力的民族”是沒有獨立建國權(quán)利的觀點。14 在談?wù)撃承┟褡鍟r﹐康納指出馬克思和恩格斯有時使用一些“刻板的表述”(stereotypical approach)如“懶惰的墨西哥人”﹑“頑固的斯拉夫人”﹑“小貴族懶惰本性的波蘭人”等提法﹐這些都與“經(jīng)典馬克思主義”的階級分析思路完全不相符(Conner﹐1985﹕15)。

以上這些討論一方面說明了馬恩在民族觀點上的演變過程﹐他們的理論和政治立場根據(jù)社會實踐的演變在不斷做出新的調(diào)整﹔另一方面說明他們都是有感情的﹑活生生的人﹐在討論具體的歐洲政治斗爭時難免會對一些分析對象使用帶有感情色彩的用詞。

康納認(rèn)為馬克思主義在民族問題上存在三個支系(three identifiable strains)﹕第一個是經(jīng)典馬克思主義(classical Marxism)﹐把階級意識視為最首要的﹐把階級斗爭視為不可或缺的﹐因而工人運動與民族主義勢不兩立(irreconcilable)﹔第二個是戰(zhàn)略性的馬克思主義(strategic Marxism)﹐在理論層面對民族自決權(quán)給予正式的支持﹐但是在現(xiàn)實中對具體的民族主義運動的支持具有很強(qiáng)的選擇性﹔15 第三個是“民族的馬克思主義”(national Marxism)﹐強(qiáng)調(diào)民族特征的生命力可超越時代﹐并把民族的角色看作歷史動力中最重要的工具(Conner﹐1985﹕20)。康納看到了馬恩關(guān)于民族的論述具有不同的側(cè)面﹐也注意到在不同歷史時期﹑針對不同的對象(理論問題還是具體事件的表態(tài))﹐馬克思和恩格斯的側(cè)重點各有不同﹐闡述基礎(chǔ)理論時淡化“民族”的重要性﹐具體談到歐洲革命形勢時又以“民族”劃分陣營。

需要指出的是﹐康納提出的“三支系說”在馬恩具體著述中存在相互重合的部分。例如支持某個民族主義運動可看作是戰(zhàn)略選擇(第二支系)﹐但是提出的論證依據(jù)是該民族的先進(jìn)作用﹐這即是第三個支系的內(nèi)容﹔而判斷一個民族是否“先進(jìn)”﹐又必然要分析該民族的階級結(jié)構(gòu)和社會形態(tài)﹐這又牽涉到第一支系。因此﹐在“三支系”之間并不一定存在必然的彼此對立﹐也許各自反映出來的是一個理論體系的不同層面或不同的分析維度。西方學(xué)者在馬克思主義研究方面也下了不少功夫﹐兼聽則明﹐作為一種理論歸納﹐康納的分析思路在學(xué)術(shù)研究層面提供了一個可供參照的觀察視角﹐對我們系統(tǒng)﹑全面理解馬恩的民族著述可以有所啟發(fā)。

二、19 世紀(jì)歐洲革命大潮中的各民族

馬克思和恩格斯雖然沒有像斯大林那樣對什么是“民族”提出一個清晰﹑明確的定義﹐但是他們從社會所有制演進(jìn)和階級社會基本形態(tài)發(fā)展的角度﹐站在西歐工人階級運動的立場上﹐對各國“民族”的政治角色和社會作用做出許多精辟的論述。他們不僅是科學(xué)共產(chǎn)主義學(xué)說的創(chuàng)始人﹐而且也是19世紀(jì)后半葉歐洲工人運動發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)者。

當(dāng)時歐洲各國有許多帶有革命傾向并直接從事革命活動的組織﹐如“正義者同盟”(1847年改名為共產(chǎn)主義者同盟)﹑“共產(chǎn)主義者通信委員會”﹑“德國工人協(xié)會”﹑“民主主義者協(xié)會”和“德國共產(chǎn)主義者俱樂部”等。16 馬克思任主筆的《新萊茵報》“自稱為‘民主派的機(jī)關(guān)報’”﹐他們許多關(guān)于歐洲民族主義運動的評論文章就發(fā)表在《新萊茵報》﹐1850年他們又出版了《新萊茵評論》。正是通過這些進(jìn)步刊物和他們與革命組織的聯(lián)系﹐馬克思和恩格斯間接地指導(dǎo)了19世紀(jì)后半葉的歐洲工人運動。

1﹑“先進(jìn)民族~革命民族”和“落后民族~反革命民族”

1848~1850年期間﹐歐洲各地爆發(fā)了社會革命﹑民眾起義和戰(zhàn)爭﹐各國政府﹑各民族和各政治團(tuán)體在革命形勢下紛紛表示自己的立場并投入到斗爭之中。在這個時期的著述中﹐馬克思和恩格斯以“是否順應(yīng)歷史演變軌跡”在政治上把當(dāng)時世界上各“民族”(包括部族﹑部落等群體)大致劃分為兩大類﹕一類是有生命力﹑有創(chuàng)造力的﹑推動社會歷史前進(jìn)﹑符合人類社會發(fā)展大潮流的“先進(jìn)民族”﹔另一類是封閉保守﹑沒有生命力﹑茍延殘喘﹑開歷史倒車的“落后民族”。這兩大類民族在人類社會演進(jìn)史上分別扮演著截然不同的角色。在對這些民族的歷史角色進(jìn)行理性分析的同時﹐馬克思和恩格斯在談到那些在歐洲歷史進(jìn)程中發(fā)揮反革命作用的“反動民族”時﹐也寫下一些帶有感情色彩的強(qiáng)烈抨擊。

康納指出﹐馬克思和恩格斯在這些討論中把一些“民族”整體地視作啟蒙和進(jìn)步的力量﹐而“這一角色在以前的論述中是僅僅保留給無產(chǎn)階級的”﹐同時另一些“民族”整體則替代了封建貴族和資產(chǎn)階級﹐扮演著代表黑暗和反動的角色(Conner﹐1985﹕15)﹐這種對“民族”政治角色的強(qiáng)調(diào)(“革命民族”與“反動民族”)與《共產(chǎn)黨宣言》對“階級”政治角色的強(qiáng)調(diào)之間出現(xiàn)很大的反差。

康納的這一比較在抽象層面是有道理的﹐但是用抽象概念構(gòu)成的基本原理必須在實際應(yīng)用中受到檢驗。當(dāng)時歐洲各民族內(nèi)部的階級分化尚未超越民族之間的利益沖突而成為決定性因素﹐主要政治斗爭的參與單元仍是各個具體的“民族”﹐正是這些行動單元(“民族”)在當(dāng)時歐洲大革命的政治舞臺上各自扮演“進(jìn)步力量”和“反動力量”的角色。19世紀(jì)歐洲的政治斗爭﹐主要是圍繞各國﹑各民族之間展開的﹐各民族內(nèi)部的階級斗爭和弱小在野的無產(chǎn)階級尚不能主導(dǎo)國家和民族的政治立場和發(fā)展方向。在這種現(xiàn)實形勢下﹐馬克思和恩格斯對歐洲形勢的分析和論述只能以“民族”在國際政治斗爭中發(fā)揮的作用和扮演的角色作為分析的主線。正如康納所說﹐在實際社會運動中﹐“是一些民族 — 而不是階級 — 在進(jìn)行階級戰(zhàn)爭”(it is nations--not classes--that fight the class war)(Conner﹐1985﹕15)。

“革命民族”的民族主義運動﹐其領(lǐng)導(dǎo)者必然帶有一定的無產(chǎn)階級性質(zhì)或受到無產(chǎn)階級革命思想的影響﹐在歐洲大革命浪潮中﹐他們站在代表歷史發(fā)展方向(有利于國際工人運動發(fā)展)的陣營里推動革命形勢的前進(jìn)。而“反動民族”的民族主義運動領(lǐng)導(dǎo)者則往往站在資產(chǎn)階級甚至封建領(lǐng)主的陣營里“開歷史的倒車”﹐淪為封建統(tǒng)治集團(tuán)和資本家集團(tuán)的幫兇。各“民族主義運動”的革命性和反動性就是這樣與其領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的階級性聯(lián)系在一起﹐并被其領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的階級性所決定。

19世紀(jì)也是西歐資產(chǎn)階級國家向世界各地大肆擴(kuò)張和進(jìn)行侵略的時代。當(dāng)生產(chǎn)關(guān)系和生產(chǎn)力水平居于先進(jìn)地位的西方國家在東歐和其它大陸推行殖民主義侵略時﹐馬克思和恩格斯把這些侵略活動視作是“先進(jìn)民族”對“落后民族”的沖擊﹐雖然采取的行為方式和造成的社會后果很“殘酷”和很“不道德”﹐但是這些侵略活動在客觀上推動了歷史進(jìn)程﹐扮演了“歷史工具”的角色。同時﹐馬克思和恩格斯也指出﹐當(dāng)傳統(tǒng)保守的“落后民族”抵御“先進(jìn)民族”的侵略﹑壓迫和剝削時﹐“先進(jìn)民族”在進(jìn)行侵略和殖民過程中充分暴露了為了牟利而不擇手段的強(qiáng)盜本性﹐“落后民族”在反抗侵略的斗爭中反而有可能在道德上占據(jù)上風(fēng)。馬克思和恩格斯指出﹐雖然這些落后民族的悲慘境遇確實令人同情﹐但從人類歷史發(fā)展的大進(jìn)程來看﹐這是“人類必需付出的代價”。以社會進(jìn)步的大方向為準(zhǔn)繩﹐從理性而非感情的角度來判定不同民族的“進(jìn)步”和“反動”﹐這是馬克思和恩格斯在論及歐洲及世界各國的民族和民族主義運動時始終堅持的基本思路。這一思路帶有很強(qiáng)的當(dāng)時在科學(xué)和思想界占據(jù)主流地位的進(jìn)化論色彩﹐并且對民族問題的思考也是本質(zhì)主義的。這一點在以下馬恩關(guān)于具體民族的論述中表現(xiàn)得更加明顯。

2﹑“革命民族”與“反革命民族”之間的戰(zhàn)爭

在19世紀(jì)中葉和后期﹐歐洲整體上處在一個動蕩的社會革命的年代。在“民主的泛斯拉夫主義”一文中﹐恩格斯對19世紀(jì)中葉歐洲的政治形勢和各民族的政治角色有一個整體的判斷與分析﹕

沉痛的經(jīng)驗使人們認(rèn)識到,要實現(xiàn)“歐洲各族人民的兄弟同盟”,不能依靠空洞的言詞和美好的意愿,而必須通過徹底的革命和流血的斗爭;問題不在于歐洲各族人民在一個共和國的旗幟下結(jié)成同盟,而在于革命的各族人民結(jié)成反對反革命民族的同盟,這種同盟不是在紙上,而只有在戰(zhàn)場上才能實現(xiàn)。……

我們已經(jīng)論證過,那些幾百年來并非出于自己的意愿而被歷史拖著走的小民族,必然要成為反革命的民族,而且它們在1848年革命中所采取的全部立場的確都是反革命的立場。……

我們重復(fù)一遍,除了波蘭人、俄羅斯人——充其量還有土耳其的斯拉夫人——以外,沒有一個斯拉夫民族是有前途的,原因很簡單:其他一切斯拉夫人都沒有具備為獨立和維持生命力所必需的歷史、地理、政治和工業(yè)的條件。那些從來沒有自己的歷史,從達(dá)到文明發(fā)展的最初階段即最低階段的時候起就陷于異族統(tǒng)治之下,或者只是由于異族的壓迫才被強(qiáng)迫提高到文明發(fā)展的最初階段的民族,是沒有生命力的,是永遠(yuǎn)也不可能獲得什么獨立的。……

1848年革命強(qiáng)迫歐洲的一切民族表明態(tài)度:是擁護(hù)這次革命,還是反對這次革命。在一個月內(nèi),已經(jīng)成熟到能夠進(jìn)行革命的一切民族都進(jìn)行了革命,而沒有成熟到能夠進(jìn)行革命的一切民族都聯(lián)合起來反對革命。……

正是因為波蘭的解放同革命密切地聯(lián)系著,正是因為“波蘭人”和“革命者”兩個詞成了同義語,波蘭人就贏得了全歐洲的同情,保證了他們民族的復(fù)興,而捷克人、克羅地亞人和俄國人卻受到全歐洲的憎恨,整個西方都用流血的革命戰(zhàn)爭來反對他們(恩格斯,1849:323,327,328,337)。

恩格斯的這段話有幾層含義﹕首先﹐在當(dāng)時的歐洲各國普遍爆發(fā)革命的動蕩年代﹐在各自領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)(統(tǒng)治階級)的主導(dǎo)和國際形勢的逼迫下﹐各民族以“民族”為單元分別站在兩個彼此對立的陣營里﹐一個是革命陣營﹐另一個是反革命陣營﹐它們之間的對立和沖突直接反映在政治態(tài)度和戰(zhàn)場上﹔第二﹐反對革命的群體是“被歷史拖著走的小民族”﹐“沒有具備為獨立和維持生命力所必需的歷史﹑地理﹑政治和工業(yè)的條件”﹐“沒有成熟到能夠進(jìn)行革命”﹐“是沒有生命力的﹐是永遠(yuǎn)也不可能獲得什么獨立的”﹔第三﹐對于歐洲各民族中哪個屬于革命的民族﹐哪個屬于反革命的民族﹐他也給予了具體的評價和表態(tài)。我們可以清楚地看到﹐恩格斯主要從社會形態(tài)發(fā)展階段來評價各群體的“生命力”和獲得獨立的“資格”﹐并從當(dāng)時歐洲革命中從屬哪一個陣營來判斷各民族的政治立場和性質(zhì)﹐這些都充分展示了康納所說的“戰(zhàn)略的馬克思主義”的特點。在這些論述中﹐我們完全看不到關(guān)于各民族內(nèi)部階級關(guān)系的分析。

3﹑如何判定“革命的民族”和“反革命的民族”

在“匈牙利的斗爭”一文中﹐恩格斯具體分析了形成兩個陣營分野的原因﹕

1848年首先在奧地利造成了極可怕的混亂局面,……但是,在這種混亂局面中很快就有了頭緒。斗爭者分成了兩大陣營:德國人、波蘭人和馬扎爾人站在革命方面,其他民族,即除了波蘭人以外的一切斯拉夫人、羅馬尼亞人和特蘭西瓦尼亞地區(qū)的薩克森人,則站在反革命方面。

為什么會出現(xiàn)這樣的民族劃分呢?這是由什么原因造成的呢?

這種劃分符合這些民族過去的全部歷史情況。這是解決所有這些大小民族生死存亡問題的開始。直到現(xiàn)在為止,奧地利過去的全部歷史都證明了這一點,1848年也證實了這一點。在奧地利各個大小民族中,只有三個民族是進(jìn)步的代表者,它們積極地影響歷史,并且現(xiàn)在還保持著生命力,這就是德國人、波蘭人、馬扎爾人。因此,他們現(xiàn)在是革命的。其他一切大小民族,在最近的將來都要在世界革命的風(fēng)暴中滅亡。因此,它們現(xiàn)在是反革命的(恩格斯,1849a:196~197 )。

除了在當(dāng)時全面鋪開的歐洲革命斗爭中如何“站隊”之外﹐恩格斯在評價一個民族是否是“進(jìn)步的代表者”時提出了三個標(biāo)準(zhǔn)﹐第一個是“保持著生命力”﹐特別是在社會制度和科技經(jīng)濟(jì)方面的創(chuàng)新能力﹐第二個是“具有同化異族的能力”﹐第三個是“積極地影響歷史”。當(dāng)然﹐這三者之間相互密切關(guān)聯(lián)。在文化創(chuàng)新﹑科技探索和社會組織﹑經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面具有強(qiáng)大主動性和生命力的群體﹐在與周邊其它群體交往中﹐由于居于領(lǐng)先地位而積極影響和引領(lǐng)著周邊群體的發(fā)展﹐成為“進(jìn)步的代表者”﹐其自身的發(fā)展和它在該地域社會﹑經(jīng)濟(jì)﹑文化發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮的“領(lǐng)導(dǎo)作用”﹐自然會積極地影響整個地域的歷史進(jìn)程。

恩格斯認(rèn)為馬扎爾人具有生命力和很強(qiáng)的同化異族的能力﹐甚至同化了進(jìn)入匈牙利的德國人﹕“匈牙利的德國人盡管仍然保持著德國的語言﹐然而在精神﹑性格和習(xí)俗方面﹐都成為地道的馬扎爾人了。只有新遷去的農(nóng)民移民﹑猶太人和特蘭西瓦尼亞的薩克森人是例外﹐他們堅持在異國保留他們那種不必要的民族特性”(恩格斯﹐1849a﹕200)。與之相比較﹐那些在這一進(jìn)步過程中抗拒“同化”﹑努力“保留他們那種不必要的民族特性”的群體﹐則被恩格斯認(rèn)為是社會進(jìn)步過程中的“反動的民族”。

這些觀點以當(dāng)代“文化相對論”的立場來看﹐是很難接受的。恩格斯在這些論述中﹐實際上認(rèn)定了在各民族的傳統(tǒng)文化之間存在著“進(jìn)步”和“反動”的性質(zhì)差異﹐盡管“古往今來每個民族都在某些方面優(yōu)越于其它民族”(馬克思和恩格斯﹐1844﹕194)。“不必要的民族特性”實際上可能就是指那些阻礙了該民族“進(jìn)步”的因素。那么﹐究竟什么是“必要的民族特性”﹖什么是“不必要的民族特性”﹖還是所有的民族特性統(tǒng)統(tǒng)都是“不必要的”﹖又應(yīng)當(dāng)由誰來進(jìn)行評價﹖

毫無疑問﹐從人類社會文化多樣性和文化基因?qū)殠斓慕嵌葋砜紤]﹐我們不能說一種文明“優(yōu)于”另一種文明﹐或者說某一個民族的某些“民族特性”是“必要的”﹐另一個民族的某些“民族特性”是“不必要的”﹐因為各個文明處在不同的生存環(huán)境中﹐也處在不同的文化發(fā)展軌跡上﹐17 具有不可比性。但是﹐如果從文化發(fā)展的復(fù)雜程度﹑對文化發(fā)展的創(chuàng)新速度﹑不同文化相遇時彼此競爭的優(yōu)劣態(tài)勢的角度來看﹐我們也不得不承認(rèn)﹐不同文明之間確實存在復(fù)雜文明與簡單文明(有的甚至沒有書寫文字)之間的區(qū)別﹐存在積極創(chuàng)新的文明與保守停滯的文明之間的區(qū)別﹐在相互競爭中﹐有的文明處于強(qiáng)勢并對周邊群體進(jìn)行同化﹐另一些文明處于弱勢并被強(qiáng)者同化﹐這樣的群體區(qū)別是客觀存在的。經(jīng)濟(jì)競爭中的“馬太效應(yīng)”現(xiàn)象﹐同樣存在于不同語言﹑不同文明的相互競爭之中﹐這恰恰折射出各自的“生命力”水平。在人類學(xué)家的眼里﹐不同的文化傳統(tǒng)之間確實很難做出孰優(yōu)孰劣的評價﹔但是在戰(zhàn)場上﹐不同文化傳統(tǒng)所發(fā)明的武器之間的優(yōu)劣態(tài)勢是一目了然的。在彼此隔絕的狀態(tài)下﹐不同群體和各自文化可以自然地衍生﹐但是到了近代各群體彼此相遇并激烈競爭的年代﹐就出現(xiàn)了一個客觀的競爭規(guī)則并決定著各自的命運。在資本主義文明的早期﹐它在與其它文明的交往和競爭中的表現(xiàn)其實是相當(dāng)野蠻的﹐這說明在人類社會真正領(lǐng)悟文化的內(nèi)涵和學(xué)會以文明的方式來處理不同文明之間關(guān)系之前﹐各個文明之間的競爭規(guī)則依然是“弱肉強(qiáng)食”的叢林法則。

4﹑“反革命民族”的歷史命運

一些群體之所以在歐洲革命大潮中扮演著“反革命民族”的政治角色(不是文化角色)﹐那是因為這些群體是在歷史進(jìn)程中被“進(jìn)步民族”(歷史發(fā)展代表者的民族)所“排擠”和“征服”的對象﹐這些痛苦的記憶很難忘懷。也正是這些群體在國際博弈格局中爭取“自由”的努力﹐在客觀上使它們站到了反對歷史潮流的一邊。

在歐洲,任何一個國家都能在某個角落找到一個或幾個殘存的民族,即被那個后來成了歷史發(fā)展的代表者的民族所排擠和征服了的以前的居民的殘余。這些按黑格爾的說法是被歷史進(jìn)程無情地蹂躪了的民族的殘余,這些殘存的民族,每次都成為反革命的狂熱的代表者,并且以后還會是這樣,直到它們被完全消滅或者完全喪失其民族特性為止;其實它們的存在本身就已經(jīng)是對偉大歷史革命的抗議(恩格斯,1849a:202)。

這種格局自然并不僅僅存在于歐洲﹐在19世紀(jì)和20世紀(jì)也普遍存在于東亞﹑非洲和其它大陸﹐不過群體之間的互動大多發(fā)生在局部地區(qū)﹐主要采取雙邊沖突的形式。而19世紀(jì)歐洲的社會革命席卷了全歐洲﹐馬克思和恩格斯認(rèn)為這樣一場革命風(fēng)暴已經(jīng)使歐洲各民族都直接卷入一場兩個陣營分化對立的斗爭中﹐這使得各自的“生命力”和作為“歷史進(jìn)步或反動的代表者”的政治角色變得格外鮮明并直接落入只有兩種顏色的政治譜系之中。

一千年來一直被德國人和馬扎爾人牽著走的南方斯拉夫人在1848年所以要起來為恢復(fù)自己的民族獨立而斗爭,是為了與此同時把德國和匈牙利的革命鎮(zhèn)壓下去。他們是反革命的代表者。……在即將來臨的世界大戰(zhàn)中,不僅那些反動階級和王朝,而且那許多反動民族也要完全從地球上消失。這也將是一種進(jìn)步(恩格斯,1849a:204,207)。

在“德國的革命和反革命”中﹐恩格斯再次宣稱﹕“這些垂死的民族﹐如捷克人﹑克倫地亞人﹑達(dá)爾馬戚亞人等等﹐都力圖利用1848年的普遍混亂恢復(fù)他們在公元八百年時的政治status quo(狀況)﹐過去一千年的歷史應(yīng)該已經(jīng)告訴他們﹐這樣開倒車是不行的﹔……泛斯拉夫主義(在德國和匈牙利的斯拉夫人區(qū)域﹐它掩蓋著所有的無數(shù)的小民族力求恢復(fù)獨立的企圖)的浪潮到處都與歐洲的革命運動相沖突﹐同時﹐斯拉夫人雖然很想扮演自由戰(zhàn)士的角色﹐實際上卻總是(除了波蘭的一部分民主派之外)站在專制主義和反動勢力的一邊”(恩格斯﹐1852﹕86~87)。

至于1848年南斯拉夫人之所以發(fā)動獨立斗爭的目的是不是為了要“把德國和匈牙利的革命鎮(zhèn)壓下去”﹐這還是一個需要論證的結(jié)論。吊詭的是﹐也許恰恰是由于處在普魯士和奧匈帝國的統(tǒng)治下﹐這些少數(shù)民族才有可能從“進(jìn)步的(德國和匈牙利)民族”那里接觸并吸收了現(xiàn)代“民族”理念﹐并產(chǎn)生獨立建國的“民族主義”運動。但是在反對統(tǒng)治民族時﹐他們的同盟者卻是歐洲的“反動堡壘”沙皇俄國﹐而且他們當(dāng)中至少有部分人(上層貴族)的政治目標(biāo)是恢復(fù)被征服以前的封建體制(“公元八百年時的政治狀況”)。所以“民族主義”是一把雙刃劍﹐既可以在工業(yè)革命時期通過建立“公民的民族國家”來取代世襲封建統(tǒng)治﹐在爭取“民族獨立”的斗爭中又可以成為某些封建復(fù)辟者的動員工具。

恩格斯為什么把這些弱小的民族稱之為“垂死的民族”并對他們爭取獨立的斗爭貼上“反革命”的標(biāo)簽﹖很可能就是因為這些力量的政治坐標(biāo)是站在封建割據(jù)傳統(tǒng)的立場上來反對資本主義政權(quán)的統(tǒng)治﹐這些觀點充分展示出“民族的馬克思主義”的特點。馬恩明確地指出這種民族獨立運動不僅無益于無產(chǎn)階級革命﹐而且是“開歷史的倒車”。馬克思和恩格斯因此在著述中對這些發(fā)揮了“反革命”作用的“反動民族”不斷地表達(dá)出他們的鄙視﹑憤恨和詛咒﹐甚至期盼著這些“反動民族”“完全從地球上消失”。今天有些人可能會對這兩位偉大思想家針對某些民族的激烈言辭感到很難理解﹐但是這些白紙黑字清楚地告訴我們﹐不管同意與否﹐這就是19世紀(jì)的真實的馬克思和恩格斯以及他們的政治立場。

三、被壓迫歐洲國家以無產(chǎn)階級為主導(dǎo)的民族主義運動是國際無產(chǎn)階級革命的組成部分

馬克思和恩格斯關(guān)于“民族”和“民族主義”的許多著述﹐都是結(jié)合著他們對當(dāng)時歐洲和世界的經(jīng)濟(jì)發(fā)展﹑政治斗爭的具體分析和評議所寫下和發(fā)表的﹐有的發(fā)表在報紙上(如《新萊茵報》和《紐約每日論壇報》)﹐有的是他們?yōu)閲H工人組織起草的文件﹐有的包含在彼此的通信中。下面我們把他們的著述根據(jù)不同對象分為三組﹐第一組是被壓迫歐洲國家以無產(chǎn)階級為主導(dǎo)的民族主義運動﹐第二組是被壓迫歐洲國家不以無產(chǎn)階級為主導(dǎo)的民族主義運動﹐第三組是亞非拉國家反帝﹑反殖的民族主義運動。通過馬恩對不同類型民族問題的具體個案的論述﹐可以幫助我們更加深入地理解他們的主要觀點和觀點背后的分析邏輯。

我們首先分析第一組的情況。在19世紀(jì)的歐洲﹐有些地區(qū)的工人階級隊伍已有所發(fā)展﹐但這些地區(qū)因遭列強(qiáng)瓜分已失去傳統(tǒng)獨立國家地位。對于這一類型的民族主義運動﹐馬克思和恩格斯給予深切同情和高度評價﹐他們認(rèn)為以無產(chǎn)階級為主導(dǎo)的民族主義運動是國際無產(chǎn)階級革命的組成部分﹐特別是對波蘭和愛爾蘭的由工人階級主導(dǎo)的獨立運動﹐他們在多篇文章中予以充分的肯定和支持。

1﹑波蘭民族獨立運動的進(jìn)步性質(zhì)

在東歐的諸多民族主義獨立運動中﹐馬克思和恩格斯對19世紀(jì)中葉的波蘭民族獨立運動給予了特殊的關(guān)心與支持。與西歐各國相比較﹐為了使波蘭盡快進(jìn)入工業(yè)文明﹐土地革命是必要的前提。“在波羅的海和黑海之間的各個大農(nóng)業(yè)國家﹐只有實行土地革命﹐才能擺脫宗法封建的野蠻狀態(tài)﹐才能把農(nóng)奴制的或勞役制的農(nóng)民變?yōu)樽杂傻霓r(nóng)民﹐這個革命和1789年法國農(nóng)村中的革命完全相似”(恩格斯﹐1848b﹕390)。“在波蘭人中間﹐共產(chǎn)黨人支持那個把土地革命當(dāng)作民族解放的條件的政黨﹐即發(fā)動過1846年克拉柯夫起義的政黨”(馬克思和恩格斯﹐1848a﹕503)。他們之所以認(rèn)定這一運動的進(jìn)步性質(zhì)﹐就是因為這一運動與土地革命直接聯(lián)系在一起﹐而當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的封建土地制度正是資本主義發(fā)展的障礙。

克拉柯夫革命既不想恢復(fù)舊波蘭,也不想保持外國政府還原封不動地保存著的古代波蘭制度;這次革命既不是反動的,也不是保守的。不,克拉柯夫革命敵視波蘭本身,敵視這個以奴役大多數(shù)人民為基礎(chǔ)的陳舊的、野蠻的、封建的、貴族的波蘭,更甚于敵視波蘭的外國壓迫者。克拉柯夫革命絕不是要恢復(fù)這陳舊的波蘭,而是要徹底消滅它,并且在它的廢墟上依靠完全新的階級,依靠廣大人民,建立新的、現(xiàn)代的、有文化的、民主的、不愧為19世紀(jì)的波蘭,要波蘭真正成為捍衛(wèi)文明的先進(jìn)戰(zhàn)士。……由于克拉柯夫起義,波蘭問題已由過去的民族問題變成各國人民的問題,已由過去的同情對象變成與一切民主主義者有切身關(guān)系的問題(馬克思和恩格斯,1848b:539~540)。

克拉柯夫革命把民族問題和民主問題以及被壓迫階級的解放看作一回事,這就給整個歐洲作出了光輝的榜樣(馬克思和恩格斯,1848b:537)。

正是因為波蘭的解放同革命密切地聯(lián)系著,正是因為“波蘭人”和“革命者”兩個詞成了同義語,波蘭人就贏得了全歐洲的同情,保證了他們民族的復(fù)興,而捷克人、克羅地亞人和俄國人卻受到全歐洲的憎恨,整個西方都用流血的革命戰(zhàn)爭來反對他們(恩格斯,1849: 337)。

與此同時﹐“只要我們還把波蘭的一部分拴在德國身上﹐我們自己就仍然要受俄國和俄國政策的束縛﹐我們在國內(nèi)就不能徹底擺脫宗法封建的專制體制。建立民主的波蘭是建立民主德國的首要條件”(恩格斯﹐1848b﹕390~391)。“當(dāng)奧地利和德意志的資產(chǎn)階級和政府的背后還站著一個俄國的時候﹐德意志工人運動的雙手是被束縛著的。所以﹐我們比別人更關(guān)心于擺脫俄國反動勢力和俄國軍隊的羈絆。在這方面﹐我們只有一個可靠的﹑而且在任何情況下都是可靠的同盟者﹕波蘭人民”(恩格斯﹐1874﹕576~577)。從歐洲工人階級運動的根本利益來考慮﹐可以說“歐洲所有其余各國工人都像波蘭工人本身一樣需要波蘭的獨立”(恩格斯﹐1892﹕330)。

概括地講﹐馬克思和恩格斯之所以全力支持波蘭獨立運動﹐基于兩個主要原因。第一就是這一運動堅決主張土地革命﹐其革命對象是陳舊的封建土地所有制﹐其性質(zhì)已經(jīng)超越其它單純反對“外國壓迫者”的民族獨立運動﹐展現(xiàn)出社會進(jìn)步(即從封建制度向資本主義制度的過渡)的民主主義的一面﹐蘊含著無產(chǎn)階級民主主義革命的內(nèi)涵。18 這是通過民族內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展角度來判定這一運動的性質(zhì)屬于“進(jìn)步”還是“反動”。第二就是波蘭的獨立將使東方的反動堡壘沙皇俄國和德國資產(chǎn)階級統(tǒng)治集團(tuán)受到嚴(yán)重打擊﹐這將極大地削弱沙皇俄國對德國的政治影響﹐有利于歐洲的資本主義發(fā)展和無產(chǎn)階級隊伍的壯大﹐從而促進(jìn)德國的無產(chǎn)階級運動。這是從世界和歐洲工人運動整體利益和戰(zhàn)略的角度來評價波蘭的民族主義運動。

2﹑對波蘭民族“生命力”的再評價

如果不是從當(dāng)時革命運動中波蘭民族所扮演的政治角色這個角度來思考問題﹐在另外一些論述中﹐恩格斯對波蘭的“生命力”和“同化能力”的評價卻并不高。他在1851年給馬克思的一封信中這樣寫道﹕“我愈是思考?xì)v史﹐就愈是明白﹕波蘭人是一個毫無希望的民族﹐它只是在俄國本身進(jìn)入土地革命以前的時候有當(dāng)工具的用處。在這之后﹐波蘭就絕對不再有存在的理由。……相反地﹐俄國和東方相比確實是進(jìn)步的。俄國的統(tǒng)治﹐不管怎樣卑鄙無恥﹐怎樣帶有種種斯拉夫的骯臟東西﹐但對于黑海﹑里海和中亞細(xì)亞﹐對于巴什基里亞人和韃靼人﹐都是有文明作用的﹐而且俄國所接受的文化因素﹐特別是工業(yè)因素﹐也比具有小貴族懶惰本性的波蘭多得多。……波蘭從來不會同化異族的分子 — 城市里的德國人始終是德國人。但是俄國卻很會把德國人和猶太人俄羅斯化﹐每個第二代的俄籍德國人都是明顯的例子”(恩格斯﹐1851﹕285)。在接受“工業(yè)因素”即資本主義因素方面﹐恩格斯認(rèn)為波蘭人甚至還不如俄國人。沙皇俄國的政治領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)在政治上是反動的﹐但是在吸收西歐資產(chǎn)階級文明時﹐卻表現(xiàn)出比波蘭人更多的活力﹐而且在與其它民族相遇時表現(xiàn)出具有更強(qiáng)的同化異族的能力。在俄國廢除農(nóng)奴制以后﹐“波蘭就絕對不再有存在的理由”﹐恩格斯在1866年做出的這一結(jié)論與前面介紹的他本人在1848年﹑1874年和1892年堅持的支持波蘭獨立﹑抨擊反動堡壘俄國的觀點截然相反。這一點多少令人有些費解。

在民族的“進(jìn)步性”和民族的“生命力”之間看來不能簡單地劃等號。在國際革命運動中表現(xiàn)出“進(jìn)步性”的民族﹐并不一定是具有更強(qiáng)的“生命力”的民族﹔反之﹐在國際斗爭中站在“反動陣營”一邊的民族﹐也未必是缺乏“生命力”的民族。以上沙皇俄國和波蘭之間的比較就是一個例子。又例如在鴉片戰(zhàn)爭后的東亞﹐我們很難評價說清朝政府比日本領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)更“反動”﹐但是日本社會在吸收歐洲文明和資本主義因素方面卻遠(yuǎn)勝清朝﹐而且日本在歷史上曾多次展示出積極向其它先進(jìn)鄰國學(xué)習(xí)的主動性和學(xué)習(xí)能力﹐這也恰恰體現(xiàn)了日本民族的“生命力”。政治上反動與否﹐與民族的“生命力”之間并不存在簡單的相關(guān)關(guān)系。“生命力”根植于深厚的文化傳統(tǒng)之中﹐而“進(jìn)步性”也許僅僅體現(xiàn)在某個歷史時刻在政治斗爭中的立場和角色。也許我們應(yīng)當(dāng)從這樣的角度來理解恩格斯對波蘭民族的兩種十分不同的評價。

3﹑愛爾蘭獨立運動的進(jìn)步性質(zhì)

也正是在討論這些地區(qū)的民族主義運動時﹐馬克思和恩格斯察覺到資產(chǎn)階級民族主義在離間與分化“壓迫國家”和“被壓迫國家”工人階級隊伍方面的嚴(yán)重危害性。

馬克思指出﹐由于受到資產(chǎn)階級散布的民族主義思潮的影響﹐“英國所有的工商業(yè)中心的工人階級現(xiàn)在都分裂為英國無產(chǎn)者和愛爾蘭無產(chǎn)者這樣兩個敵對陣營。普通的英國工人憎恨愛爾蘭工人﹐把他們看作會使自己的生活水平降低的競爭者。英國工人覺得自己對愛爾蘭工人來說是統(tǒng)治民族的一分子﹐正因為如此﹐他們就變成了本民族的貴族和資本家用來反對愛爾蘭的工具﹐從而鞏固了貴族和資本家對他們自己的統(tǒng)治。他們對愛爾蘭工人懷著宗教﹑社會和民族的偏見。他們對待愛爾蘭工人的態(tài)度大致像以前美國各蓄奴州的白種貧民對待黑人的態(tài)度。而愛爾蘭人則以同樣的態(tài)度加倍地報復(fù)英國工人。同時他們把英國工人看作英國對愛爾蘭的統(tǒng)治的同謀者和盲目的工具”(馬克思﹐1870﹕655~656)。

正是英國和愛爾蘭資產(chǎn)階級各自鼓吹的民族主義分裂了兩國無產(chǎn)階級﹐使他們依照民族劃分陣營并彼此仇恨。馬克思同時也深刻地反省了自己過去的觀點﹐“我長期以來就認(rèn)為可能借英國工人階級運動的高漲來推翻統(tǒng)治愛爾蘭的制度﹔……但是我更深入地研究了這個問題以后﹐現(xiàn)在我又得出了相反的信念。只要英國工人階級沒有擺脫愛爾蘭﹐那就毫無辦法。杠桿一定要放在愛爾蘭。因此愛爾蘭問題才對整個社會運動有這樣重大的意義”(馬克思﹐1869﹕398)。19 在這一具體場景下﹐“民族”和“民族主義運動”作為資產(chǎn)階級反動派統(tǒng)治工具的反動性和社會影響﹐主要不是體現(xiàn)在愛爾蘭的民族主義運動中﹐而體現(xiàn)在英國工人隊伍中的“民族主義”思潮中。正是由于英國資產(chǎn)階級灌輸?shù)摹懊褡逯髁x”觀念﹐使英國工人放棄了“階級”的立場﹐站在“民族”的角度來反對愛爾蘭的工人群眾。

英國作為資本的大本營,作為至今統(tǒng)治著世界市場的強(qiáng)國,在且前對工人革命來說是最重要的國家,同時它還是這種革命所需要的物質(zhì)條件在某種程度上業(yè)已成熟的唯一國家。因此,加速英國的社會革命就是國際工人協(xié)會的最重要的目標(biāo)。而加速這一革命的唯一辦法就是使愛爾蘭獨立。 ……倫敦中央委員會的特殊任務(wù)就是喚醒英國工人階級,使他們意識到:愛爾蘭的民族解放對他們來說并不是一個抽象的正義或博愛的問題,而是他們自己的社會解放的首要條件(馬克思,1870:656~657)。

對于統(tǒng)治其它國家的帝國主義國家(如英國)的工人運動來說﹐在被統(tǒng)治歐洲國家(如愛爾蘭)由本國工人階級發(fā)動的民族獨立運動具有特殊的積極意義﹐它將削弱統(tǒng)治國家資產(chǎn)階級政權(quán)的財政實力﹐剝奪這些政權(quán)用以分化國際無產(chǎn)階級運動的武器。20 馬克思和恩格斯已經(jīng)敏銳地注意到﹐帝國主義國家的工人階級已經(jīng)在一定程度上被從殖民地掠奪來的財富在經(jīng)濟(jì)上被腐蝕了﹐同時被本國資產(chǎn)階級宣揚的“民族榮耀”(統(tǒng)治別國的“上等民族”)在思想和精神上被民族主義毒害了﹐這使他們背離了無產(chǎn)階級國際主義的立場。正是由于英國工人階級的政治表現(xiàn)使馬克思極度失望﹐所以他轉(zhuǎn)而把目光投向了愛爾蘭工人階級。“釜底抽薪”﹐這就是馬克思和恩格斯之所以寄希望于被統(tǒng)治歐洲國家工人階級發(fā)動的民族獨立運動的重要原因。

換言之﹐馬克思之所以正面評價波蘭和愛爾蘭的民族獨立運動﹐就是因為它們一方面自身即帶有無產(chǎn)階級的階級斗爭的性質(zhì)﹐另一方面就是有利于打擊統(tǒng)治國家的資產(chǎn)階級政權(quán)﹐有利于喚醒英國工人﹑德國工人的階級覺悟﹐在整體上推動歐洲的工人運動。而那些發(fā)動和領(lǐng)導(dǎo)以無產(chǎn)階級為社會基礎(chǔ)﹑有利于國際工人運動發(fā)展的民族主義運動的領(lǐng)袖們﹐也是受到馬克思和恩格斯肯定與贊揚的國際無產(chǎn)階級運動的領(lǐng)袖人物。

四、被壓迫歐洲國家不以無產(chǎn)階級為主導(dǎo)的民族主義運動,可能是國際物產(chǎn)階級革命的敵人

我們再來分析被壓迫歐洲國家不以無產(chǎn)階級為主導(dǎo)的民族主義運動。

歷史唯物主義的主要觀點﹐就是人類社會的所有制形態(tài)隨著分工的發(fā)展呈現(xiàn)一個從低級向高級社會形態(tài)的演進(jìn)過程。“第一種社會形式是部落所有制。……第二種所有制形式是古代公社所有制和國家所有制。……奴隸制仍然是整個生產(chǎn)的基礎(chǔ)。……第三種形式是封建的或等級的所有制”(馬克思和恩格斯﹐1845~1846﹕25~27)。“從滅亡了的封建社會里產(chǎn)生出來的現(xiàn)代資產(chǎn)階級社會﹐……資產(chǎn)階級在歷史上曾經(jīng)起過非常革命的作用”(馬克思和恩格斯﹐1848a﹕466﹑468)。“資產(chǎn)階級社會的真實任務(wù)是建立世界市場(至少是一個輪廓)和以這種市場為基礎(chǔ)的生產(chǎn)。由于地球是圓的﹐所以隨著加里福尼亞和澳大利亞的殖民地化﹐隨著中國和日本的門戶開放﹐這個過程看來已完成了”(馬克思﹐1858b﹕348)。而資本主義社會又將隨著社會的發(fā)展必將為共產(chǎn)主義社會所取代﹐“資產(chǎn)階級的滅亡和無產(chǎn)階級的勝利同樣是不可避免的”(馬克思和恩格斯﹐1848a﹕479)。

正是這樣一個宏觀的歷史潮流的大方向決定了馬克思和恩格斯的政治立場﹐他們在遇到具體個案時﹐必然超越各個國家﹑各個群體的利益得失﹐而從各群體在這一社會形態(tài)演進(jìn)的大進(jìn)程中的“進(jìn)步”和“反動”作用來分析和評判各國的民族主義思潮和獨立運動。

如果一些歐洲國家的民族獨立運動的主導(dǎo)力量不是本國的無產(chǎn)階級﹐所代表的并不是先進(jìn)的生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系﹐而是前資本主義的政治傳統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)﹐其政治目的與無產(chǎn)階級推翻資產(chǎn)階級統(tǒng)治這樣的社會進(jìn)步運動無關(guān)﹐是“開歷史倒車”﹐那么馬克思和恩格斯對于這樣的民族主義運動﹐則明確地持批評和反對的立場。他們認(rèn)為﹐盡管這樣的“民族主義”運動可能打著“民族自由”﹑“民族解放”﹑“反抗壓迫”的旗幟﹐但其努力的方向和實際社會效果卻具有阻礙人類社會進(jìn)步﹑復(fù)辟封建專制﹑破壞和鎮(zhèn)壓工人運動的反動性質(zhì)。

1﹑歐洲東部的“泛斯拉夫主義”

馬克思和恩格斯集中批評的是歐洲的“泛斯拉夫主義”。當(dāng)時“俄國愛國志士﹑布拉格斯拉夫人代表大會代表”米哈伊爾‧巴枯寧在1848年發(fā)表了民主泛斯拉夫主義的綱領(lǐng)“對斯拉夫人的號召”﹐提出“只要歐洲還有一個民族受著壓迫﹐各民族的幸福安寧就無法得到保障……廢除各種暴君會議基于所謂歷史的﹑地理的﹑貿(mào)易的和戰(zhàn)略的考慮強(qiáng)行劃定的各種人為的界線﹗除了各族人民本身的主權(quán)意志根據(jù)其民族特點所確定的界線﹐即根據(jù)正義和民主的精神劃定的自然界線以外﹐不應(yīng)該有任何其它的界線。這就是各族人民一致的呼聲”(參見恩格斯﹐1849b﹕323~324)。

今天中國讀者在讀到這樣一段文字時﹐恐怕很少有人自認(rèn)為可以提出充分的理由予以駁斥。為什么會是這樣﹖這恰恰是值得我們思考的問題﹐因為恩格斯給予了激烈的反駁。

就在這個綱領(lǐng)發(fā)表的一年后﹐恩格斯在“民主的泛斯拉夫主義”一文中針對這一綱領(lǐng)給予最嚴(yán)厲的批評﹐并詳細(xì)地反駁巴枯寧鼓吹泛斯拉夫主義的各種論據(jù)。他在援引了上面這段話后寫道﹕“從這段話中我們已經(jīng)完全可以重新看到革命最初幾個月中的那種一味耽于幻想的狂熱。這里一個字也沒有提到實際存在的妨礙這種普遍解放的障礙﹐一個字也沒有提到其差別如此之大的各個文明發(fā)展階段﹐以及由這一點決定的各族人民的不同政治要求”(恩格斯﹐1849b﹕324)。

恩格斯強(qiáng)調(diào)了三點﹐其一是需要認(rèn)清民族解放的實際障礙是什么﹐而不是空談“平等”﹑“民主”等好聽的口號﹔其二是強(qiáng)調(diào)各民族依然處在差別極大的文明發(fā)展的不同階段﹔其三是必須認(rèn)識到﹐處在文明發(fā)展不同階段的各族人民有著不同的政治要求。

針對巴枯寧提倡的“各族人民本身的主權(quán)意志根據(jù)其民族特點所確定的界線”﹐恩格斯舉出美國和墨西哥之間邊界改變的例子﹕“美國和墨西哥是兩個共和國﹐這兩國的人民都是自主的。……由于得克薩斯問題﹐在它們之間爆發(fā)了戰(zhàn)爭﹔……富饒的加利福尼亞從對它毫無作為的懶惰的墨西哥人手中擺脫出來﹐這有什么害處呢﹖如果精力充沛的美國佬迅速地開發(fā)那里的金沙礦床﹐增加流通手段﹐在短時間內(nèi)在太平洋沿岸最適宜的地方集中稠密的人口﹐開展廣泛的貿(mào)易﹐建立許多大城市﹐開辟輪船交通﹐鋪設(shè)從紐約到舊金山的鐵路﹐第一次使太平洋真正接觸現(xiàn)代文明﹐在歷史上第三次為世界貿(mào)易開辟新的方向﹐那有什么不好呢﹖當(dāng)然﹐加利福尼亞和得克薩斯的某些西班牙人的‘獨立’在這種情況下可能會遭到侵害﹔‘正義’和其它道德原則也許會受到一些破壞﹔但是同那些具有全世界歷史意義的事實比較起來﹐這又算得了什么呢”(恩格斯﹐1849b﹕326)。

通過這個例子﹐恩格斯表明如果處在較高文明發(fā)展階段的民族(“精力充沛的美國佬”)的占領(lǐng)將使加州的自然資源得到更好的開發(fā)﹑促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展﹐那么美國吞并加州就不是壞事﹐因為這使得“富饒的加利福尼亞從對它毫無作為的懶惰的墨西哥人手中擺脫出來”﹐盡管加州西班牙人失去了獨立﹐“正義”和其它道德原則受到破壞。美國和墨西哥處在文明的不同發(fā)展階段﹐一個生機(jī)勃勃處于強(qiáng)勢﹐一個相對保守停滯居于弱勢﹔美國人和墨西哥人也有不同的政治要求﹐一個要向外擴(kuò)展領(lǐng)土﹐一個反對外國入侵和瓜分。恩格斯不僅在理性上認(rèn)同美國的吞并行為﹐因為他認(rèn)定美國會使加州和太平洋西岸迅速繁榮起來﹐他在感情上也沒有對弱者表示同情﹐稱他們是“懶惰的墨西哥人”。所以﹐凡是有利于國際資本主義發(fā)展﹑在世界各地推動工業(yè)化和商品生產(chǎn)的行為﹐哪怕有損于抽象的“道義”和“公正”﹐這樣的行為就能夠得到恩格斯的肯定﹐因為這是“具有全世界歷史意義的”。從這里﹐我們可以清楚看到恩格斯對生產(chǎn)力發(fā)展和經(jīng)濟(jì)形態(tài)進(jìn)步的高度重視﹐和他對一些像巴枯寧那樣的人脫離人類社會歷史進(jìn)程而以抽象的“道德價值”來空談“民族權(quán)利”的批判。

恩格斯接著談到歐洲大陸的各斯拉夫民族﹐“除了波蘭人之外﹐這些人全都屬于這樣的民族﹐這些民族或者像南斯拉夫人一樣﹐由于其全部歷史狀況必然是反革命的民族﹐或者像俄羅斯人一樣﹐距離革命還很遠(yuǎn)﹐因此它們至少在目前還是反革命的。……那些從來沒有自己的歷史﹐從達(dá)到文明發(fā)展的最初階段的時候起就陷于異族統(tǒng)治之下﹐或者只是由于異族的壓迫才被強(qiáng)迫提高到文明發(fā)展的最初階段的民族﹐是沒有生命力的﹐是永遠(yuǎn)也不可能獲得什么獨立的。……從11世紀(jì)開始﹐他們就連政治獨立的最后一點影子也喪失了﹐他們分別受到德國人﹑威尼斯人和馬扎爾人的統(tǒng)治。現(xiàn)在竟有人想把這些破爛的碎片拼湊成一個堅固﹑獨立并且有生命力的民族”(恩格斯﹐1849b﹕327~328)。在這里﹐恩格斯把民族的文明發(fā)展程度與民族歷史和“生命力”聯(lián)系在一起﹐從而把這些群體定性為“反革命的民族”和不可能獲得獨立的民族﹐并以此作為批判“泛斯拉夫民族主義運動”的理由。

歐洲斯拉夫人后來的發(fā)展歷史也確實十分曲折坎坷﹐保加利亞人在1885年最終從奧斯曼帝國獨立﹐塞爾維亞人1878年獨立﹐捷克人和斯洛伐克人及其它南斯拉夫人在1918年獲得獨立。但是﹐二戰(zhàn)后組建的南斯拉夫聯(lián)邦和捷克斯洛伐克在半個世紀(jì)后又解體分裂為近十個小國家﹐所以巴枯寧倡導(dǎo)的“泛斯拉夫國家”即使在隨后的內(nèi)外條件作用下得以形成﹐恐怕也確如恩格斯所說﹐很難成為“一個堅固﹑獨立并且有生命力的民族”。

2﹑“泛斯拉夫主義”與俄國

馬克思和恩格斯反對“泛斯拉夫主義”的另外一個原因﹐就是這一運動的后方始終籠罩著沙皇俄國的陰影。恩格斯在“民主的泛斯拉夫主義”中繼續(xù)寫道﹕“當(dāng)法國人﹑德國人﹑意大利人﹑波蘭人和馬扎爾人舉起革命旗幟的時候﹐斯拉夫人卻像一個人一樣全都站到反革命的旗幟下面了。走在前面的是很久以來一直對馬扎爾人堅持其反革命的分離主義打算的南方斯拉夫人﹐其次是捷克人﹐他們后面是武裝起來的﹑準(zhǔn)備在決定關(guān)頭投入戰(zhàn)斗的俄國人”(恩格斯﹐1849b﹕336)。“泛斯拉夫主義的直接目的﹐是要建立一個由俄國統(tǒng)治的從厄爾士山脈和喀爾巴阡山脈直到黑海﹑愛琴海和亞得利亞海的斯拉夫國家。……泛斯拉夫主義的統(tǒng)一﹐不是純粹的幻想﹐就是俄國的鞭子”(恩格斯﹐1849a﹕201)。

因此﹐如果多民族帝國內(nèi)部少數(shù)群體的民族主義運動具有另一個反動帝國主義國家支持的背景﹐例如受到沙俄支持的奧匈帝國內(nèi)部捷克和克羅地亞的“泛斯拉夫主義”運動﹐恩格斯就會基于工業(yè)化和社會性質(zhì)的“進(jìn)步”和“落后”予以更加嚴(yán)厲的批判﹐認(rèn)為這是“荒唐的﹑反歷史的運動﹐公然想使文明的西方屈服于野蠻的東方﹐城市屈服于鄉(xiāng)村﹐商業(yè)﹑工業(yè)和文化屈服于斯拉夫農(nóng)奴的原始農(nóng)業(yè)”(恩格斯﹐1852﹕56)。而這些斯拉夫民族的領(lǐng)袖們﹐因為站到了反革命陣營一邊﹐也受到恩格斯的強(qiáng)烈批判﹕“那些還繼續(xù)胡說什么民族平等﹑民主的奧地利等等的南方斯拉夫人運動的領(lǐng)導(dǎo)者們﹐不是變成了像許多報紙的無恥文人一樣的愚蠢的空想家﹐就是變成了像耶拉契奇一樣的惡棍”(恩格斯﹐1849a﹕203)。“民族平等”和“民主”的口號﹐并不一定真正代表進(jìn)步﹐也許只是掩蓋真實政治目的的遮羞布。

恩格斯認(rèn)為﹐自1789年以來﹐“歐洲大陸實際上只存在著兩種勢力﹕一種是俄國和專制﹐一種是革命和民主”(恩格斯﹐1853﹕18)。而東歐的“各小斯拉夫民族把沙皇看作是他們惟一的解放者﹐……一旦發(fā)生戰(zhàn)爭﹐這些令人感興趣的小民族就會站在沙皇制度一邊﹐即站在資本主義發(fā)達(dá)的整個西方的敵人一邊。只要情況是這樣﹐我就不可能對他們的直接的﹑迅速的解放感興趣﹐它們同它們的盟友和庇護(hù)者沙皇一樣﹐仍將是我們的直接的敵人。我們應(yīng)當(dāng)為爭取西歐無產(chǎn)階級的解放而共同奮斗﹐應(yīng)當(dāng)使其它的一切都服從這個目的。不管巴爾干的斯拉夫人等等多么令人感興趣﹐只要他們的解放愿望同無產(chǎn)階級的利益相抵觸﹐那我就同他們毫不相干”(恩格斯﹐1882﹕271~272)。

在奧匈帝國統(tǒng)治下的各斯拉夫民族﹐在政治上遭受壓迫﹐在經(jīng)濟(jì)上遭受剝削﹐在文化上被強(qiáng)制同化。那么它們是否有權(quán)利追求民族獨立呢﹖即使他們在經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)關(guān)系上相對落后于對他們實行統(tǒng)治的民族﹐它們追求獨立的民族主義運動應(yīng)當(dāng)算是“進(jìn)步的”還是“反動的”﹖是否只因為它們希望在獨立斗爭中獲得強(qiáng)大的“斯拉夫同胞”(俄國)的支持﹐它們的民族獨立運動就完全改變了性質(zhì)呢﹖即使到了今天﹐當(dāng)我們回顧歐洲的這一段歷史時﹐我們?nèi)匀豢梢越o自己提出這樣一些值得思考的問題。

一切泛斯拉夫主義者都認(rèn)為,民族特性,即虛構(gòu)的全體斯拉夫人的民族特性,是高于革命的。……他們竟要求我們和歐洲的其他革命民族保證反革命勢力可以直接在我們的大門口肆無忌憚地存在,保證他們有策劃陰謀和武裝起來反對革命的自由權(quán)利;……我們的回答是:恨俄國人,過去是現(xiàn)在仍然是德國人的首要的革命激情;自從革命開始以來又加上了對捷克人和克羅地亞人的仇恨,只有對這些斯拉夫民族實行最堅決的恐怖主義,我們才能夠同波蘭人和馬扎爾人一道保障革命的安全(恩格斯,1849b:341~342 )。

通過對語言與方言的分析﹐恩格斯認(rèn)為各斯拉夫民族之間不存在“全體斯拉夫人的民族特性”﹐堅決反對把“民族利益”置于“革命斗爭”之上。正如康納“三支系說”的分析﹐恩格斯以上這段話是“民族的馬克思主義”最好的例證﹐這里把俄國人﹑捷克人和克羅地亞人這些民族的整體作為德國人﹑波蘭人和馬扎爾人民族的仇敵。“恨俄國人”成為德國人的首要的“革命激情”﹐在這里我們已經(jīng)完全看不到“經(jīng)典馬克思主義”的階級分析和無產(chǎn)階級國際主義的影子了。

從恩格斯的上述引文中﹐我們可以清楚地看到他和馬克思所持的基本立場﹕凡是不代表先進(jìn)生產(chǎn)力﹑與國際工人運動背道而馳的“民族主義”運動﹐它們的立場必然站在封建專制制度﹑反革命陣營一邊。恩格斯明確地認(rèn)定這樣的“民族主義”運動及其領(lǐng)導(dǎo)者就是國際無產(chǎn)階級革命的敵人。馬克思和恩格斯關(guān)于歐洲“反革命民族”和“垂死的民族”的論述﹐所針對的就是這一類型的民族主義運動。

五、亞非拉國家反帝、反殖的民族主義運動可以削弱帝國主義政權(quán)

19世紀(jì)后期﹐非洲﹑亞洲﹑澳洲和拉丁美洲大陸已經(jīng)被各帝國主義國家瓜分完畢﹐勉強(qiáng)維持政治獨立的只剩下中國﹑日本﹑泰國和伊朗(波斯)等極個別國家﹐資本主義生產(chǎn)方式和市場貿(mào)易逐步滲透到了地球上每一個角落﹐“資產(chǎn)階級……把所有封建的﹑宗法的和純樸的關(guān)系統(tǒng)統(tǒng)破壞了。……把一切民族甚至最野蠻的都卷入文明的漩渦里了。……它按照自己的形象﹐為自己創(chuàng)造出一個世界”(馬克思和恩格斯﹐1848a﹕470)。同時﹐亞非拉各國由于已經(jīng)被迫融入了世界資本主義經(jīng)濟(jì)體系﹐這些國家的政治與經(jīng)濟(jì)形勢已經(jīng)開始對歐洲國家的財政和社會穩(wěn)定發(fā)揮著重要作用﹐歐洲國家在海外作戰(zhàn)和殖民地統(tǒng)治的失敗很可能導(dǎo)致本國政府的政治危機(jī)甚至垮臺﹐這樣一種緊密的因果關(guān)系也使馬克思和恩格斯開始關(guān)注亞非拉國家的社會結(jié)構(gòu)﹑經(jīng)濟(jì)形勢和民族主義運動。

站在歐洲革命和工人運動的立場上來看待亞非拉各殖民地﹑半殖民地國家的民族主義運動﹐主要是分析這些運動會給歐洲革命帶來哪些直接和間接的影響。由于亞非拉各國和殖民地已經(jīng)成為歐洲資本主義發(fā)展的重要原材料與人力來源﹑商品市場和各國政府的財政支柱﹐這些國家出現(xiàn)的反對帝國主義和殖民主義占領(lǐng)和剝削的民族主義運動將對歐洲帝國主義國家的財政和軍力造成巨大沖擊。這些反帝反殖的民族主義運動未必是歐洲工人階級的自覺的同盟軍﹐但是他們面對共同的敵人﹕歐洲資產(chǎn)階級政府及軍隊。出于這一考慮﹐馬克思認(rèn)為這些民族主義運動在客觀上有利于歐洲工人運動的發(fā)展和推翻資本主義統(tǒng)治的革命斗爭﹐應(yīng)當(dāng)給予支持。

縱觀馬克思和恩格斯關(guān)于亞非拉國家的論述﹐可以大致分為五個層次或五個方面﹕(1)認(rèn)定這些國家在生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面停滯在保守的模式﹐正是這種缺乏“生命力”的體現(xiàn)使得這些地區(qū)成為歐洲資本主義國家侵略﹑殖民和奴役的對象﹔(2)其中一些國家(特別是有古老文明傳統(tǒng)的國家)在本地區(qū)具有相對較高的“生命力”和同化周邊群體的能力﹐也在反侵略斗爭中顯示出一定的學(xué)習(xí)能力﹔(3)在開展侵略和殖民的過程中﹐歐洲列強(qiáng)赤裸裸的霸道邏輯和強(qiáng)盜行徑﹐充分體現(xiàn)了基督教民族對待異族的“雙重標(biāo)準(zhǔn)”﹔(4)在軍事力量極為懸殊的反侵略戰(zhàn)爭中﹐落后民族通常委屈求和﹐盡管時常占有“道義”﹐但戰(zhàn)爭結(jié)果通常十分悲壯﹔(5)雖然馬克思和恩格斯對這些“衰落民族”的困境和悲慘命運表示了同情﹐但是認(rèn)為它們的衰亡“是人類進(jìn)步必需付出的代價”﹐是歷史的必然。

馬克思和恩格斯對亞非拉各國社會變遷和獨立運動的關(guān)注較多的是印度﹑中國﹑波斯和土耳其。本文主要討論他們關(guān)于中國和印度的論述。

1﹑中國與歐洲革命之間的關(guān)系

在〈中國革命和歐洲革命〉一文中﹐馬克思首先闡述了中國革命對歐洲的直接和關(guān)鍵性的影響﹕“‘對立統(tǒng)一’是否就是這樣一個萬應(yīng)的原則﹐這一點可以從中國革命對文明世界很可能發(fā)生的影響中得到明顯的例證。歐洲各國人民下一次的起義﹐他們下一階段爭取共和自由和爭取比較廉潔的政體的斗爭﹐在更大的程度上恐怕要取決于天朝帝國(歐洲的直接的對立面)目前所發(fā)生的事件。而不是取決于現(xiàn)時的其它任何政治原因﹐甚至不是取決于俄國的威脅及其后果 — 可能發(fā)生的全歐洲的戰(zhàn)爭。這種說法看起來非常奇怪和荒誕﹐然而﹐這絕不是怪論﹐凡是仔細(xì)考察了當(dāng)前情況的人﹐都會相信這一點”(馬克思﹐1853a﹕109)。

為什么中國發(fā)生的事情能夠?qū)W洲有這么大的影響﹖就是因為在中國獲得的經(jīng)濟(jì)利益和銷售市場對于歐洲(特別是英國)太重要了。馬克思隨即分析了鴉片貿(mào)易如何導(dǎo)致中國大量輸入英國紡織品﹐并由此造成英國工業(yè)對中國市場的依賴。“不列顛的工業(yè)自1850年以來空前發(fā)展……市場的擴(kuò)大仍然會趕不上不列顛工業(yè)的增長﹐……這時﹐如果有一個大市場突然縮小﹐那末危機(jī)的來臨必然加速”(馬克思﹐1853a﹕112)。所以馬克思認(rèn)為自己“可以大膽預(yù)言﹐中國革命將把火星拋到現(xiàn)代工業(yè)體系的即將爆炸的地雷上﹐使醞釀已久的普遍危機(jī)爆發(fā)﹐這個普遍危機(jī)一旦擴(kuò)展到國外﹐直接隨之而來的將是歐洲大陸的政治革命”(馬克思﹐1853a﹕114)。因此馬克思熱切地期待著發(fā)生在中國大地上的社會革命和民族主義運動將會挖掉歐洲資本主義世界的重要基石﹐從而推動和促進(jìn)歐洲的革命與工人運動。

2﹑西方的侵略打破了中國的閉關(guān)自守狀態(tài)

以上講的是中國發(fā)生的事件將如何影響英國和歐洲﹐那么鴉片戰(zhàn)爭和與西方列強(qiáng)的接觸又給中國人帶來了什么呢﹖那就是中國在東亞保持了幾千年作為文明和政治中心的“天下體系”被洋槍洋炮徹底擊得粉碎。“中國的連綿不斷的起義已延續(xù)了十年之久﹐現(xiàn)在已經(jīng)匯合成一個強(qiáng)大的革命﹐不管引起這些起義的社會原因是什么﹐也不管這些原因是通過宗教的﹑王朝的還是民族的形式表現(xiàn)出來﹐推動了這次大爆炸的毫無疑問是英國的大炮﹐英國用大炮強(qiáng)迫中國輸入名叫鴉片的麻醉劑。滿清王朝的聲威一遇到不列顛的槍炮就掃地以盡﹐天朝帝國萬世長存的迷信受到了致命的打擊﹐野蠻的﹑閉關(guān)自守的﹑與文明世界隔絕的狀態(tài)被打破了”(馬克思﹐1853a﹕109~110)。這也就是李鴻章驚呼的中國“三千年未遇之大變局”。“英國的大炮破壞了中國皇帝的威權(quán)﹐迫使天朝帝國與地上的世界接觸。與外界完全隔絕曾是保存舊中國的首要條件﹐而當(dāng)這種隔絕狀態(tài)在英國的努力之下被暴力所打破的時候﹐接踵而來的必然是解體的過程﹐正如小心保存在密閉棺木里的木乃伊一接觸新鮮空氣便必然要解體一樣”(馬克思﹐1853a﹕111~112)。

維系這一“天下體系”的原有的政治﹑經(jīng)濟(jì)﹑文化格局一旦被打破﹐傳統(tǒng)的協(xié)調(diào)﹑重組機(jī)制又在外力干預(yù)下徹底失效﹐這使擁有四億人的中國社會既失去傳統(tǒng)社會組織的紐帶﹐又迷茫了未來前進(jìn)的方向﹐整個國家陷入一片混亂。

在中國進(jìn)行的戰(zhàn)爭(甲午戰(zhàn)爭)給古老的中國以致命的打擊。閉關(guān)自守已經(jīng)不可能了……舊有的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)制度(在這種制度下,農(nóng)戶自己也制造自己使用的工業(yè)品),以及可以容納比較稠密的人口的整個陳舊的社會制度也都在逐漸瓦解。千百萬人將不得不離鄉(xiāng)背井,移居國外;他們也將找到去歐洲的道路,大批地涌入歐洲。而中國人的競爭一旦成為群眾性的,那么這種競爭無論在你們那里或在我們這里都會迅速地極端尖銳化,這樣一來,資本主義征服中國的同時也就會對歐洲和美洲資本主義的崩潰起推動作用(恩格斯,1894:297 )。

早在一百多年前﹐恩格斯就預(yù)見到了一旦中國人加入國際勞動力市場的競爭隊伍后﹐中國向海外(包括歐洲)的大規(guī)模移民就是不可避免的﹐中國勞動者的勤勞節(jié)儉和傳統(tǒng)的低收入預(yù)期使得他們具有很強(qiáng)的競爭力﹐而這必然會對歐美的就業(yè)市場和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)帶來沖擊。此時﹐“資產(chǎn)階級既然榨取全世界的市場﹐這就使一切國家的生產(chǎn)和消費都成為世界性的了。不管反動派怎樣傷心﹐資產(chǎn)階級還是挖掉了工業(yè)腳下的民族基礎(chǔ)。舊的民族工業(yè)部門被消滅掉了﹐并且每天都還在被消滅著”(馬克思和恩格斯﹐1848a﹕469)。中國的制造業(yè)和商業(yè)﹑服務(wù)業(yè)必然會逐步融入國際經(jīng)濟(jì)體系﹐并成為其中重要的組成部分。

中國之所以能夠保持幾千年延續(xù)不斷的文明傳統(tǒng)并長期居于東亞文明中心地位﹐這決不是偶然的﹐按照馬克思和恩格斯評價民族的三個因素即“生命力”﹑“同化異族能力”和“引領(lǐng)歷史潮流”來分析﹐應(yīng)當(dāng)說在19世紀(jì)遇到工業(yè)化的歐洲列強(qiáng)之前﹐中國人在東亞各民族中是長期居于中心位置的。恩格斯在論及第二次鴉片戰(zhàn)爭期間中國軍民的表現(xiàn)時﹐曾特別提到﹕“在一切實際事務(wù)中 — 而戰(zhàn)爭就是極其實際的 — 中國人遠(yuǎn)勝過一切東方民族﹐因此毫無疑問﹐英國人定會發(fā)現(xiàn)中國人在軍事上是自己的高材生”(恩格斯﹐1857a﹕190~191)。此時恩格斯尚未注意到另一個東方民族日本的迅速崛起﹐但他對中國人基本素質(zhì)的肯定并不是一點道理也沒有。中國人在漫長的歷史中曾經(jīng)證明了自己的生命力﹐今天新一代中國人將以我們自己的努力來進(jìn)一步予以證明。

3﹑列強(qiáng)在中國的強(qiáng)盜行徑和歐洲媒體的“雙重標(biāo)準(zhǔn)”

歐洲各國自稱是人類最高文明的代表﹐其它各大陸的民族都是未開化或半開化的“野蠻人”﹐但是這些歐洲文明的代表為什么在與其它文明打交道時完全不遵守歐洲各國之間的外交規(guī)則呢﹖一百多年后﹐美國哈佛大學(xué)的亨廷頓教授講出了其中的道理﹐那就是歐洲人在與其它民族打交道時采用的是“雙重標(biāo)準(zhǔn)”﹕“歷史上﹐相同文明的國家或其它實體之間的關(guān)系有異于不同文明的國家或?qū)嶓w之間的關(guān)系。對待‘像我們’的人的指導(dǎo)原則與對待不同于我們的‘野蠻人’的指導(dǎo)原則是截然不同的。基督教國家彼此打交道的原則不同于它們與土耳其人和其它‘異教徒’打交道的原則”(亨廷頓﹐1999﹕134)。

這種“雙重標(biāo)準(zhǔn)”的思維方式不僅存在于基督教傳統(tǒng)的歐美各國的政治家﹑軍人﹑外交家和學(xué)者當(dāng)中﹐而且特別鮮明地表現(xiàn)在歐美各國媒體對發(fā)生在“自己人”和“野蠻人”之間沖突的報道方面。近些年來﹐中國人對西方媒體的“有選擇性的”﹑“有價值傾斜”的新聞報道已經(jīng)有所領(lǐng)教。在閱讀馬克思的有關(guān)論述時﹐我們發(fā)現(xiàn)歐洲媒體的這種傳統(tǒng)其實已經(jīng)有上百年的歷史。在英國一再對中國進(jìn)行霸權(quán)式的干預(yù)和侵略時﹐馬克思就曾對英國和歐洲媒體所扮演的不光彩角色大加撻伐﹕“英國報紙對于旅居中國的外國人在英國庇護(hù)下每天所干的破壞條約的可惡行為是多么沉默啊﹗非法的鴉片貿(mào)易年年靠摧殘人命和敗壞道德來充實英國國庫的事情﹐我們一點也聽不到。外國人經(jīng)常賄賂下級官吏而使中國政府失去在商品進(jìn)出口方面的合法收入的事情﹐我們一點也聽不到。對那些被賣到秘魯沿岸去充當(dāng)連奴隸都不如的牛馬以及在古巴被賣為奴的受騙的契約華工橫施暴行‘以至殺害’的情形﹐我們一點也聽不到。外國人常常無恥地欺凌性情柔弱的中國人的情形以及這些外國人在各通商口岸干出的傷風(fēng)敗俗的事情﹐我們一點也聽不到”(馬克思﹐1857﹕178)。這些話在今天的中國人聽起來﹐一點兒也不陌生。因為即使進(jìn)入21世紀(jì)后﹐西方國家的民眾能否通過報紙和傳媒全面和公正地了解在中國發(fā)生的事情﹐依然是受到質(zhì)疑的。

“1800年﹐輸入中國的鴉片已經(jīng)達(dá)到兩千箱。……中國皇帝為了制止自己臣民的自殺行為﹐既禁止外國人輸入這種毒品﹐又禁止中國人吸食這種毒品﹐而東印度公司卻迅速地把在印度種植鴉片以及向中國私賣鴉片變成自己財政系統(tǒng)的不可分割的部分。半野蠻人維護(hù)道德原則﹐而文明人卻以發(fā)財?shù)脑瓌t來對抗。一個人口幾乎占人類三分之一的幅員廣大的帝國﹐不顧時勢﹐仍然安于現(xiàn)狀﹐由于被強(qiáng)力排斥于世界聯(lián)系的體系之外而孤立無依﹐因此竭力以天朝盡善盡美的幻想來欺騙自己﹐這樣一個帝國終于要在這樣一場殊死的決斗中死去﹐在這場決斗中﹐陳腐世界的代表是基于道義原則﹐而最現(xiàn)代的社會的代表卻是為了獲得賤買貴賣的特權(quán) — 這的確是一種悲劇﹐甚至詩人的幻想也永遠(yuǎn)不敢創(chuàng)造出這種離奇的悲劇題材”(馬克思﹐1858a﹕587)。馬克思指出在歐洲列強(qiáng)與古老的中國打交道時各自的游戲規(guī)則﹕“半野蠻人維護(hù)道德原則﹐而文明人卻以發(fā)財?shù)脑瓌t來對抗”。中國人反對吸毒﹐堅持講信義和遵守條約﹐西方人則采用雙重標(biāo)準(zhǔn)﹐不擇手段﹑毫無信義﹐堅持以販毒來發(fā)財。這真是最“離奇的悲劇題材”。

無論如何﹐古老的中國是不可能按照原來的模式繼續(xù)生存下去了﹐天朝的大門已經(jīng)被大炮轟成碎片﹐再也關(guān)不上了。只要我們依然保持著幾千年來延續(xù)下來的生命力﹐中國人就將在反侵略戰(zhàn)爭的廢墟上重建自己的國家與社會。

有一點是毫無疑義的,那就是舊中國的末日正在迅速到來。……中國的南方人在反對外國人的斗爭中所表現(xiàn)的那種狂熱態(tài)度本身,顯然表明他們已覺悟到古老的中國遇到極大的危險;過不了多少年,我們就會看到世界上最古老的帝國作垂死的掙扎,同時我們也會看到整個亞洲新紀(jì)元的曙光(恩格斯,1857b:233~234)。

4﹑傳統(tǒng)的印度社會被西方國家徹底改造

在〈不列顛在印度的統(tǒng)治〉一文中﹐馬克思把印度看作是一個停滯和保守的古代文明社會。“從遙遠(yuǎn)的古代直到19世紀(jì)最初十年﹐無論印度的政治變化多么大﹐可是它的社會狀況卻始終沒有改變”(馬克思﹐1853b﹕146)。而且似乎只有來自外部的統(tǒng)治者﹐才使印度的基層社會得以聯(lián)結(jié)成為一個統(tǒng)一的國家﹐“在它不處于穆斯林﹑莫臥兒或不列顛人的壓迫之下的那些時期﹐它就分解成像它的城市甚至村莊那樣多的各自獨立的和相互敵對的國家”(馬克思﹐1853b﹕143)﹐這也是這個面積龐大的次大陸最終被數(shù)量很少的英國遠(yuǎn)征軍完全征服的主要原因。印度以分散和各自獨立的傳統(tǒng)村社和城市土邦作為基本社會組織﹐缺乏中國的中央集權(quán)的傳統(tǒng)和清朝的政制統(tǒng)一﹐所以徹底地淪為英國的殖民地﹐直至第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后的“去殖民地化”浪潮才獲得獨立。

但是印度畢竟是一個文明古國并具有深厚的文化底蘊﹐它是佛教﹑印度教和錫克教等東方宗教的發(fā)源地﹐而且在歷史上證明了其傳統(tǒng)文明的生命力和同化異族的能力。“相繼征服過印度的阿拉伯人﹑土耳其人﹑韃靼人和莫臥爾人﹐不久就被當(dāng)?shù)鼐用裢恕R靶U的征服者總是被那些他們所征服的民族的較高文明所征服﹐這是一條永恒的歷史規(guī)律。不列顛人是第一批發(fā)展程度高于印度的征服者﹐因此印度的文明就影響不了他們。他們破壞了本地的公社﹐摧毀了本地的工業(yè)﹐夷平了本地社會中偉大和突出的一切﹐從而消滅了印度的文明”(馬克思﹐1853c﹕247)。但是也正是由于印度社會保守停滯的頑固惰性﹐使其失去文化創(chuàng)新能力而無法與時俱進(jìn)﹐最后像一顆熟透了的果實那樣輕松地落到英國殖民者的手里。

隨后﹐這一古老的文明體系以及它賴以生存的基層經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)都被歐洲的殖民者徹底摧毀。正是“不列顛的蒸汽和不列顛的科學(xué)在印度斯坦全境把農(nóng)業(yè)和手工業(yè)的結(jié)合徹底摧毀了”(馬克思﹐1853b﹕147)。英國在破壞了印度的傳統(tǒng)社會結(jié)構(gòu)之后﹐通過對貴族子弟的歐式教育把印度變成一個上層集團(tuán)“不列顛化”加上基層組織破碎化的社會﹐從而變成一個適于進(jìn)行殖民統(tǒng)治的大市場。與此同時﹐英國殖民者從自身經(jīng)濟(jì)利益的考慮出發(fā)﹐開始推動印度的交通和通訊現(xiàn)代化。“英國的工業(yè)巨頭們之所以愿意在印度修筑鐵路﹐完全是為了要降低他們的工廠所需要的棉花和其它原料的價格。……鐵路在印度將真正成為現(xiàn)代工業(yè)的先驅(qū)”(馬克思﹐1853c﹕250)。隨著全印度鐵路系統(tǒng)和現(xiàn)代交通體系的建立﹐隨著英國殖民政府在各管轄區(qū)實施的有效行政管理﹐這些措施必然推動了印度次大陸各地社會組織的“同質(zhì)化”﹐也使各地民眾之間出現(xiàn)了對“印度”的政治與文化認(rèn)同。因此﹐印度成為我們研究非歐洲國家﹑特別是具有古代文明傳統(tǒng)的非歐洲國家如何在外力對原有社會結(jié)構(gòu)的強(qiáng)制摧毀和殖民政府的直接塑造下逐漸演變成為一個現(xiàn)代“民族國家”的難得的案例。正是這個“想象的共同體”的誕生與生長﹐成為印度社會政治轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵樞紐﹐為獨立后印度的“民族構(gòu)建”(nation building)奠定了基礎(chǔ)。

5﹑印度成為大英帝國的經(jīng)濟(jì)命脈

印度的遼闊領(lǐng)土和龐大的人口成為英國工業(yè)產(chǎn)品的不可替代的巨大市場﹐盡管這是以摧毀印度傳統(tǒng)手工業(yè)作為代價。“自古以來就是最大的棉織品工場﹐向全世界供應(yīng)棉織品的印度﹐這時到處充斥著英國的毛織品和英國的棉織品。印度本國的制品在英國不能出售﹐或者只是在最苛刻的條件下才允許輸入英國﹐但英國工業(yè)品卻充斥印度﹐關(guān)稅負(fù)擔(dān)很小﹐或者有名無實﹐這樣就毀滅了一度十分聞名的印度棉織業(yè)。……棉紡織業(yè)愈來愈成為大不列顛整個社會制度的命脈﹐東印度也隨之愈來愈成為不列顛棉紡織業(yè)的命脈”(馬克思﹐1853d﹕174)。不平等的貿(mào)易安排和赤裸裸的剝削﹐這就是殖民地與宗主國之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。正是在這樣的經(jīng)濟(jì)模式當(dāng)中﹐印度已經(jīng)成為英國經(jīng)濟(jì)的主要命脈﹐在印度發(fā)生的社會革命必然打擊英國本國的資本主義統(tǒng)治。1857年堅持?jǐn)?shù)月并一度占領(lǐng)德里的印度北部大起義﹐對英國政府是一次沉重的打擊。出于對英國工人運動前景的關(guān)切﹐馬克思仔細(xì)地分析了印度與英國之間的貿(mào)易與關(guān)稅﹐并期盼著未來的印度社會革命將會有助于歐洲無產(chǎn)階級革命運動。

亞洲各國在殖民主義和帝國主義侵略下發(fā)展起來的工業(yè)化和“歐洲化”(可能是扭曲和表面化的)的社會組織﹐必然會使資本主義在全球的發(fā)展進(jìn)入一個新的歷史時期﹐“完成資本主義的歷史使命”。“歷史中的資產(chǎn)階級時期負(fù)有為新世界創(chuàng)造物質(zhì)基礎(chǔ)的使命﹕一方面要造就以全人類互相依賴為基礎(chǔ)的世界交往﹐以及進(jìn)行這種交往的工具﹐另一方面要發(fā)展人的生產(chǎn)力﹐把物質(zhì)生產(chǎn)變成在科學(xué)的幫助下對自然力的統(tǒng)治。資產(chǎn)階級的工業(yè)和商業(yè)正為新世界創(chuàng)造這些物質(zhì)條件﹐正像地質(zhì)變革為地球創(chuàng)造了表層一樣”(馬克思﹐1853c﹕252)。相信生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系﹑經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑的馬克思﹐堅信亞洲傳統(tǒng)社會的毀滅和殖民主義的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張將會使亞洲“資本主義化”﹐從而為未來的“新世界”奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。

6﹑印度傳統(tǒng)社會的破壞是不可避免的﹐盡管令人同情

在殖民主義統(tǒng)治下﹐印度傳統(tǒng)社會遭到了徹底的破壞。“不列顛人給印度斯坦帶來的災(zāi)難﹐與印度斯坦過去的一切災(zāi)難比較起來﹐毫無疑問在本質(zhì)上屬于另一種﹐在程度上不知要深重多少倍。我在這里所指的還不是不列顛東印度公司在亞洲式的專制基礎(chǔ)上建立起來的歐洲式的專制﹐這兩種專制結(jié)合起來要比薩爾賽達(dá)廟里的猙獰的神像更為可怕”(馬克思﹐1853b﹕144)。“(歷史上的)內(nèi)戰(zhàn)﹑外侮﹑政變﹑被征服﹑鬧饑荒 — 所有這一切接連不斷大的災(zāi)難﹐不管它們對印度斯坦的影響顯得多么復(fù)雜﹑猛烈和帶有毀滅性﹐只不過觸動它的表面﹐而英國則破壞了印度社會的整個結(jié)構(gòu)﹐而且至今還沒有任何重新改建印度社會的意思。印度失掉了他的舊世界而沒有獲得一個新世界﹐這就使它的居民現(xiàn)在所遭受的災(zāi)難具有了一種特殊的悲慘的色彩﹐并且使不列顛統(tǒng)治下的印度斯坦同自己的全部古代傳統(tǒng)﹐同自己的全部歷史﹐斷絕了聯(lián)系”(馬克思﹐1853b﹕145)。

但也正是由于外來力量這樣徹底和無情的破壞﹐使古老的印度脫離了幾千年的傳統(tǒng)軌道﹐而發(fā)生了一次真正的社會革命﹐進(jìn)入一個全新的演變模式。站在西方文化觀察東方文明的角度﹐同時也站在“先進(jìn)的生產(chǎn)方式和社會制度”的立場﹐馬克思對印度傳統(tǒng)的社會制度和生活方式進(jìn)行了嚴(yán)厲的批判﹐使用的詞匯包括“消極”﹑“半野蠻”﹑“缺乏歷史首創(chuàng)精神”。

英國的干涉……破壞了這種小小的半野蠻半文明的公社,因為這破壞了它們的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ);結(jié)果,就在亞洲造成了一場最大的、老實說也是亞洲歷來僅有的一次社會革命。從純粹的人的感情上來說,親眼看到這無數(shù)勤勞的宗法制的和平的社會組織崩潰、瓦解、被投入苦海,親眼看到它們的成員既喪失自己的古老形式的文明又喪失祖?zhèn)鞯闹\生手段,是會感到悲傷的;但是我們不應(yīng)該忘記:這些田園風(fēng)味的農(nóng)村公社不管初看起來怎樣無害于人,卻始終是東方專制制度的牢固基礎(chǔ);它們使人的頭腦局限在極小的范圍內(nèi),成為迷信的馴服工具,成為傳統(tǒng)規(guī)則的奴隸,表現(xiàn)不出任何偉大和任何歷史首創(chuàng)精神。……我們不應(yīng)該忘記:這種失掉尊嚴(yán)的、停滯的、茍安的生活,這種消極的生活方式,在另一方面反而產(chǎn)生了野性的、盲目的、放縱的破壞力量,甚至使慘殺在印度斯坦成了宗教儀式。我們不應(yīng)該忘記:這些小小的公社身上帶著種姓劃分和奴隸制度的標(biāo)記(馬克思,1853b:148~149 )。

同時﹐馬克思也一再揭露和批判英國殖民者在侵略和奴役印度民眾時的強(qiáng)盜行徑和卑鄙動機(jī)﹐也不時對印度民眾在喪失自己社會傳統(tǒng)后的失落及在新的剝削制度下遭受的苦難表露出深切的同情。但是他始終認(rèn)為﹐這是“人類社會發(fā)展必須付出的代價”﹐帝國主義者客觀上充當(dāng)了“歷史的不自覺地工具”。“的確﹐英國在印度斯坦造成社會革命完全是被極卑鄙的利益驅(qū)使的﹐在謀取這些利益的方式上也很愚鈍。但是問題不在這里。問題在于﹐如果亞洲的社會狀況沒有一個根本的革命﹐人類能不能完成自己的使命。如果不能﹐那末﹐英國不管是干出了多大的罪行﹐它在造成這個革命的時候畢竟是充當(dāng)了歷史的不自覺的工具”(馬克思﹐1853b﹕149)。殖民主義和帝國主義者在亞洲和其它地區(qū)的野蠻侵略和殘酷統(tǒng)治﹐是為了完成資本主義的雙重使命﹕“英國在印度要完成雙重的使命﹕一個是破壞性的使命﹐即消滅舊的亞洲式的社會﹔另一個是建設(shè)性的使命﹐即在亞洲為西方式的社會奠定物質(zhì)基礎(chǔ)”(馬克思﹐1853c﹕247)。

在這些論述中﹐馬克思把印度民族被奴役的命運看作是某種歷史的必然。“印度社會根本就沒有歷史﹐至少是沒有為人所知的歷史。我們通常所說的它的歷史﹐不過是一個接著一個的征服者的歷史﹐這些征服者就在這個一無抵抗﹑二無變化的社會的消極基礎(chǔ)上建立了他們的帝國。因此﹐問題并不在于英國是否有權(quán)利來征服印度﹐而在于印度被不列顛人征服是否要比被土耳其人﹑波斯人或俄國人征服好些”(馬克思﹐1853c﹕246~247)。這樣一種關(guān)于印度的歷史觀﹐今天的歷史學(xué)家(特別是印度的歷史學(xué)家)恐怕是很難贊同的。按照這樣的邏輯﹐整個美洲的土著民族都是沒有歷史的﹐它們的歷史可能只能從西班牙人入侵的時刻算起﹐而且加利福尼亞和得克薩斯在美國的統(tǒng)治下要比在墨西哥人治理下要好﹔除地中海沿岸之外的非洲大陸是沒有歷史的﹐歐洲殖民者在黑非洲傳播了文明。是否生產(chǎn)力和工業(yè)化的水平就一定代表著社會的進(jìn)步呢﹖按照這樣的邏輯﹐可以推論出中國在英國統(tǒng)治下也許要比在沙皇俄國統(tǒng)治下要好。遠(yuǎn)在鴉片戰(zhàn)爭之前﹐林則徐就已洞見帝國主義瓜分中國的野心﹐中國在19世紀(jì)和20世紀(jì)沒有亡國﹐那是四萬萬同胞誓死抗?fàn)幍慕Y(jié)果。

康納認(rèn)為馬克思的一些著述為殖民主義和帝國主義在海外的殖民和侵略活動進(jìn)行了辯護(hù)﹐辯護(hù)的理由就是“這些殖民活動給前工業(yè)社會的非洲和亞洲人民帶來了推動他們走向更先進(jìn)經(jīng)濟(jì)階段的有效手段”﹐“他(馬克思)更愿意看到這些(前工業(yè)化的)人類群體被從屬于(attached)更先進(jìn)的民族”(Connor﹐1985﹕9)。當(dāng)然﹐這與馬克思始終忽視民族的文化心理因素﹑過于強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)形態(tài)因素的“社會形態(tài)進(jìn)化論”有關(guān)。

在批評印度傳統(tǒng)社會制度和生活方式的同時﹐馬克思對印度人民的優(yōu)秀素質(zhì)也給予了肯定﹐并且依此認(rèn)定印度必將有一個光明的未來。“印度人民特別有本領(lǐng)適應(yīng)完全新的勞動并取得管理機(jī)器所必需的知識。在加爾各答造幣廠看管蒸汽機(jī)多年的本地技師們表現(xiàn)出來的本領(lǐng)和技巧﹐在哈爾德伐爾煤區(qū)看管各種蒸汽機(jī)的本地人的勞動情況以及其它許多實例﹐都令人信服地證明了這個事實。……無論如何我們都可以滿懷信心地期待﹐這多少是遙遠(yuǎn)的未來﹐這個巨大而誘人的國家將復(fù)興起來。這個國家里的人民文雅﹐用薩爾梯柯夫公爵的話來說﹐甚至最低階級里的人民‘都比意大利人更精細(xì)更靈巧’﹔這個國家里的人民的沉靜的高貴質(zhì)量甚至抵消了他們所表現(xiàn)出來的馴服性”(馬克思﹐1853c﹕250~251)。雖然印度人長期缺乏引領(lǐng)歷史潮流的動力﹐但是印度民族是具有一定生命力和同化周邊異族的能力的﹐當(dāng)他們在英國統(tǒng)治下掌握了新的生產(chǎn)力和學(xué)會了制造技術(shù)和現(xiàn)代貿(mào)易手段后﹐印度作為一個全新的“進(jìn)步的”民族必然會在亞洲重新興起。

盡管馬克思和恩格斯認(rèn)為傳統(tǒng)社會的衰亡是歷史的必然﹐是人類社會發(fā)展必然要付出的代價﹐但他們始終對殖民主義﹑帝國主義的卑鄙動機(jī)和殘酷暴力給予譴責(zé)。馬克思在《資本論》第1卷的“工業(yè)資本家的產(chǎn)生”一節(jié)中曾深刻地揭露和譴責(zé)了歐洲帝國主義在亞非拉的殘暴及掠奪﹕“美洲金銀產(chǎn)地的發(fā)現(xiàn)﹐土著居民的被剿滅﹑被奴役和被埋葬于礦井﹐對東印度開始進(jìn)行的征服和掠奪﹐非洲變成商業(yè)性地獵獲黑人的場所﹕這一切標(biāo)志著資本主義生產(chǎn)時代的曙光。……跟踵而來的是歐洲各國以地球為戰(zhàn)場而進(jìn)行的商業(yè)戰(zhàn)爭。……并且在對中國的鴉片戰(zhàn)爭中繼續(xù)進(jìn)行下去﹐……資本來到世間﹐從頭到腳﹐每個毛孔都滴著血和骯臟的東西”(馬克思﹐1867﹕819﹐829)。毫無疑問﹐馬克思和恩格斯是堅決反對民族壓迫的﹐恩格斯曾明確指出“壓迫其它民族的民族是不能獲得解放的”(恩格斯﹐1874﹕577)。

馬克思和恩格斯在分析中國﹑印度社會的發(fā)展特征以及中國﹑印度與歐洲的關(guān)系時﹐始終是把中國和印度作為兩個獨立的政治實體來討論的﹐其中自然有他們的道理。中國和印度內(nèi)部都存在許多語言﹑宗教﹑血緣﹑發(fā)展歷史各不相同的許多群體﹐在清帝國和莫臥兒帝國的統(tǒng)治下﹐帝國的行政管理體系也呈現(xiàn)一定的多元化。費孝通教授用“多元一體格局”來表述中國傳統(tǒng)的內(nèi)部族群關(guān)系結(jié)構(gòu)是很貼切的﹐這是一種與西歐政治體系完全不同的社會結(jié)構(gòu)和政治系統(tǒng)﹐內(nèi)部各群體之間存在著歷史悠久的“剪不斷﹑理還亂”的政治﹑經(jīng)濟(jì)﹑文化和血緣關(guān)系。在鴉片戰(zhàn)爭之后的一系列反侵略戰(zhàn)爭中﹐中國人基本上整體一致對外。十分熟悉歐洲“民族國家”體系的馬克思和恩格斯始終把“中國”和“中國人”作為一個政治實體來討論和分析﹐實質(zhì)上就是認(rèn)同中國是一個潛在的“民族國家”﹐盡管它的形成歷史和演變路徑與“經(jīng)典的”歐洲民族國家形成的歷史與路徑迥然不同。正是在國際形勢(反抗殖民主義入侵﹑反對帝國主義瓜分)的逼迫和促動下﹐中國和印度逐步凝聚內(nèi)部的政治與文化認(rèn)同﹐曲折坎坷地從傳統(tǒng)的文明古國演變成現(xiàn)代“民族國家”。仔細(xì)閱讀馬克思和恩格斯的有關(guān)論述﹐有助于我們看清亞洲國家的歷史發(fā)展態(tài)勢。

六、馬克思和恩格斯在論述民族問題時的主要關(guān)注

1﹑當(dāng)時工人階級運動的斗爭形勢和世界發(fā)展潮流

19世紀(jì)馬克思和恩格斯最為關(guān)注的是當(dāng)時歐洲革命和工人運動的形勢﹐他們在研究和分析歐洲和其它地區(qū)的民族關(guān)系時﹐主要的出發(fā)點就是看這些民族矛盾和民族主義運動是有利還是不利于歐洲革命的國際工人運動﹐他們的立場是堅持無產(chǎn)階級國際主義﹐以此來反對資產(chǎn)階級倡導(dǎo)的民族主義。

處在資本主義的不同發(fā)展階段和面對各自不同的外部國際政治格局﹐以國家為單元或者各國內(nèi)部的民族主義運動的政治性質(zhì)和功能是十分不同的﹕(1)在西歐工業(yè)化國家﹐不論是主流民族倡導(dǎo)﹑以民族國家為單位的民族主義﹐還是國內(nèi)少數(shù)族群的民族主義﹐都是反動的資產(chǎn)階級以“民族”分野來破壞工人運動的思想武器﹐那些自認(rèn)為代表本“民族”的領(lǐng)袖人物實質(zhì)上是具有反動派性質(zhì)的資產(chǎn)階級精英。當(dāng)馬克思和恩格斯把“階級斗爭”與“民族利益”相對比時﹐總是對“民族主義”持批判的態(tài)度﹔(2)在工人階級擁有一定力量﹑但因近代列強(qiáng)瓜分而失去獨立地位的前歐洲國家﹐當(dāng)民族獨立運動與工人運動結(jié)合在一起時(如波蘭﹑愛爾蘭)﹐具有革命運動的進(jìn)步性質(zhì)﹔如這些民族主義運動受到帝國主義勢力操縱(捷克﹑克羅地亞)﹐有助于帝國主義擴(kuò)張勢力﹐在歐洲革命分化時站在“反革命陣營”中﹐則具有反動的性質(zhì)﹔(3)在亞非拉殖民地﹑半殖民地國家﹐當(dāng)?shù)氐拿褡寰㈦m然代表的是資產(chǎn)階級民主運動﹐但是因為具有反帝反殖的性質(zhì)﹐可以成為歐洲無產(chǎn)階級團(tuán)結(jié)和利用的同盟軍﹔(4)在多民族國家內(nèi)部﹐各群體的民族主義具有破壞無產(chǎn)階級統(tǒng)一戰(zhàn)線和無產(chǎn)階級革命﹑幫助本群體資產(chǎn)階級的反動作用。因此﹐無論在何種場景中﹐對于如何評價“民族主義運動”和“民族精英”在馬克思和恩格斯那里并沒有一個固定不變的標(biāo)準(zhǔn)﹐他們進(jìn)行評價的主要依據(jù)必須基于工人運動的階級立場和本國的具體形勢﹐要看這一運動是有利于還是不利于歐洲和世界的無產(chǎn)階級革命。

在馬克思和恩格斯的心目中﹐那些來自各國﹑各民族的革命運動領(lǐng)袖﹐最重要的性質(zhì)應(yīng)當(dāng)是“無產(chǎn)階級革命家”﹐而不是“民族精英”。這些無產(chǎn)階級革命家應(yīng)當(dāng)立場鮮明地反對資產(chǎn)階級民族主義﹐提倡無產(chǎn)階級的國際主義﹐號召全世界的無產(chǎn)階級團(tuán)結(jié)起來﹐要求各國無產(chǎn)階級把國際共產(chǎn)主義事業(yè)的利益放在自己所在民族國家﹑本民族的利益之上。這是馬克思主義創(chuàng)立者在思考無產(chǎn)階級革命時所提出的基本分析思路。如果有什么人把自己民族﹑民族國家的利益放在第一位﹐那他就絕對違背了無產(chǎn)階級國際主義最重要的原則立場﹐他就是徹頭徹尾的資產(chǎn)階級民族主義分子。正是貫穿在馬恩著作當(dāng)中的對階級斗爭和“階級性”的高度強(qiáng)調(diào)以及對于“民族主義”的具有分析性的批判態(tài)度﹐他們在自己的著作中從來沒有提出“少數(shù)民族干部(精英)”這個概念﹐也沒有做任何相關(guān)的討論。

2﹑無產(chǎn)階級革命理論建設(shè)

馬克思和恩格斯作為具有創(chuàng)新意識和人文關(guān)懷的理論家﹐主要致力于哲學(xué)﹑政治經(jīng)濟(jì)學(xué)和社會主義政治理論的構(gòu)建與論證。作為社會科學(xué)研究的創(chuàng)新者﹐研究成果的精華集中在對資本主義經(jīng)濟(jì)規(guī)律﹑社會組織結(jié)構(gòu)﹑基本社會矛盾的深刻﹑系統(tǒng)﹑深入地剖析﹐他們提出了一系列具有創(chuàng)新性的核心概念﹐用以幫助我們認(rèn)識和理解人類社會的這一社會形態(tài)的內(nèi)在發(fā)展邏輯。如果把馬克思和恩格斯對“民族”問題的探討與他們對“商品”﹑“資本”﹑“剩余價值”﹑“級差地租”等概念的討論相比﹐就遠(yuǎn)不如后者那么系統(tǒng)﹐分析邏輯也沒有那么清晰。

居住在西歐資本主義國家并密切關(guān)注歐洲各國工人運動的馬克思和恩格斯﹐他們著作中涉及的“民族”概念﹐主要指的是西歐資本主義“民族國家”構(gòu)建過程中的“nation”和“民族主義”(nationalism)。他們也曾談及亞洲殖民地國家(中國﹑印度﹑波斯)反對殖民主義﹑帝國主義的民族主義運動﹐指出這一運動應(yīng)當(dāng)?shù)玫綒W洲無產(chǎn)階級的同情﹐但馬克思和恩格斯與這些民族主義運動及其領(lǐng)袖們并沒有直接或者間接的接觸﹐殖民地國家的民族獨立斗爭和解放運動在當(dāng)時也并沒有被馬克思和恩格斯視為國際共產(chǎn)主義運動的組成部分。同時﹐由于他們不可能親歷任何一個國家無產(chǎn)階級革命的勝利及建國后的實踐﹐也就不可能在當(dāng)時提出在共產(chǎn)黨掌權(quán)并消滅“階級”后如何在新社會結(jié)構(gòu)中理解“民族”的意義和作用的觀點。21

馬克思和恩格斯從來沒有對“民族”這個核心概念提出過一個清晰的定義﹐也沒有對這個概念的歷史演變進(jìn)行系統(tǒng)的分析。他們論述“民族”問題的思路首先是從生產(chǎn)力發(fā)展和經(jīng)濟(jì)形態(tài)的發(fā)展階段來評議各“民族”的“生命力”﹑“同化能力”以及是“具有引領(lǐng)歷史進(jìn)步能力”還是瀕臨“垂死”﹐其次再從歐洲無產(chǎn)階級革命中各民族參與的“陣營”來把各群體排列為“革命民族”和“反革命民族”。他們強(qiáng)調(diào)的是各群體之間的政治平等(反對封建特權(quán)﹑追求共和民主)和經(jīng)濟(jì)平等(反對剝削)﹐他們提出的改變不合理現(xiàn)狀的方法就是階級斗爭和社會革命。他們很少討論各民族﹑各群體之間的文化平等和相互尊重﹐很少把以共同文化和認(rèn)同意識為基礎(chǔ)的群體(即民族)之間的平等交往放到價值判斷的天平上﹐所以我們一方面看到他們認(rèn)為“人類社會的進(jìn)步”必須以一些民族的文化破壞﹑社會解體甚至成為其它“先進(jìn)民族”的同化或殖民對象為代價﹐同時把與之相關(guān)的“民族主義”斥之為“資產(chǎn)階級的工具”。對于在消滅階級之后各民族各群體之間的關(guān)系應(yīng)當(dāng)以什么作為共同基礎(chǔ)﹐文化在社會發(fā)展﹑政治整合中有可能扮演什么角色﹐他們也幾乎完全沒有討論。

那些對民族傳統(tǒng)文化的延續(xù)給予特別關(guān)注的人﹐在系統(tǒng)閱讀過馬恩的論述后﹐恐怕要感到失望。對“先進(jìn)民族”以“沒有生命力的民族”為對象實施的同化﹐馬克思和恩格斯明顯是持贊許和支持態(tài)度的﹐因為他們心目中最看重的就是生產(chǎn)力的發(fā)展﹑資本主義生產(chǎn)方式的普及和隨后的無產(chǎn)階級革命。他們同情被壓迫和被殖民的“落后民族”的悲慘命運﹐但僅此而已﹐他們認(rèn)為這些民族的衰落和被同化﹐是“人類社會發(fā)展的代價”。他們是共產(chǎn)主義理論的創(chuàng)立者和政治運動的評議人﹐是許多革命組織的精神導(dǎo)師﹐但他們從來沒有直接領(lǐng)導(dǎo)一場政治運動﹐也沒有親身參與社會革命的具體實踐﹐所以他們對民族壓迫和殖民主義對“落后民族”帶來的深重苦難比較隔膜和冷漠也有其客觀原因。

毫無疑問﹐馬克思和恩格斯作為偉大的思想家﹐在他們所生活的那個年代﹐他們是人類知識創(chuàng)新的先驅(qū)者。馬克思和恩格斯提出了帶有創(chuàng)新性的立場﹑觀點和方法﹐來幫助我們認(rèn)識人類社會演進(jìn)的規(guī)律﹔但他們既然是人不是神﹐就不可能無所不能﹑十全十美﹐他們的著述也不可能涵蓋“絕對真理”的全部﹐我們需要從閱讀他們的著述中汲取人類智慧的營養(yǎng)和創(chuàng)新點﹐而不是求全責(zé)備﹐這才是歷史﹑客觀的科學(xué)態(tài)度。如果我們以一種盲目崇拜的態(tài)度來對待馬克思主義﹐以基督徒尊崇《圣經(jīng)》那樣的宗教信仰的態(tài)度來對待馬恩著作﹐那恰恰背棄了馬克思主義的科學(xué)的批判精神。馬克思和恩格斯正是以科學(xué)的批判精神吸收并超越之前的思想巨人而成為新知識的開拓者﹐我們在閱讀馬恩著作時必須持一種反思分析﹑獨立思考的精神﹐這絲毫無損于我們在感情上對馬克思和恩格斯的尊敬和理論上對馬克思主義的學(xué)習(xí)和吸收。

從20世紀(jì)共產(chǎn)黨國家在民族問題的歷史實踐來看﹐兩位馬克思主義創(chuàng)始人很可能把“民族”的消亡進(jìn)程看得過于迅捷和簡單了。《共產(chǎn)黨宣言》宣稱﹕“工人沒有祖國”﹐“人對人的剝削一消滅﹐民族對民族的剝削就會隨之而消滅。民族內(nèi)部的階級對抗一消失﹐民族之間的敵對關(guān)系就會隨之消滅”(馬克思和恩格斯﹐1848﹕487)。馬克思和恩格斯預(yù)言﹕激烈的階級矛盾將導(dǎo)致資本主義舊世界的迅速崩潰﹐解放整個人類的崇高理想很快即將實現(xiàn)。馬克思和恩格斯的這一觀點和預(yù)期﹐無疑對蘇聯(lián)十月革命和中國革命成功后的領(lǐng)導(dǎo)人在分析和處理民族問題時所采取的策略和政策產(chǎn)生了重要的影響。

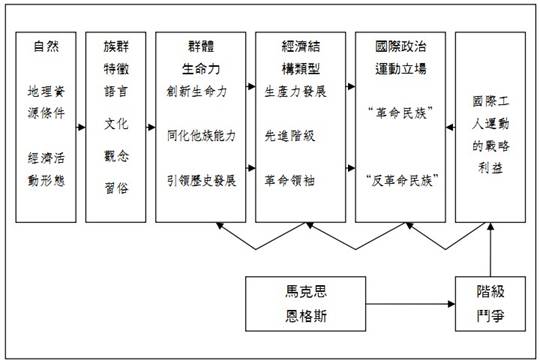

我們可以把馬克思和恩格斯討論“民族”問題的邏輯思路作一個梳理(圖~1)。第一條線包括了五個分析模塊﹕(1)在人類社會生產(chǎn)力水平比較低的時期﹐各民族發(fā)源與生活棲息地的自然地理環(huán)境決定并制約著人們的經(jīng)濟(jì)活動類型(采集﹑狩獵﹑游牧﹑農(nóng)耕﹑捕魚等)和人口的規(guī)模﹔(2)在這樣的聚集條件下各群體發(fā)展出來各自的文化模式和社會組織形態(tài)﹐出現(xiàn)了“族群特征”﹔(3)不同群體的文化模式和社會經(jīng)濟(jì)形態(tài)基礎(chǔ)上展現(xiàn)出各自不同的“群體生命力”(包括知識創(chuàng)新能力﹑同化他族能力﹑引領(lǐng)歷史發(fā)展的能力)﹔(4)而那些最具生命力和創(chuàng)新能力的群體最早發(fā)明并進(jìn)入“先進(jìn)的”社會發(fā)展形態(tài)(譬如進(jìn)入資本主義階段)﹔(5)在歐洲乃至全世界的社會動蕩時期﹐各群體直接或間接地介入或投身到社會革命中去﹐并根據(jù)各自的社會性質(zhì)和利益導(dǎo)向分別站在“革命民族”和“反革命民族”兩個陣營里。

第二條線是革命者的主觀分析與判定﹕(1)從階級斗爭這個社會發(fā)展的主線和基本立場出發(fā)﹐革命者可以根據(jù)各地區(qū)的實際情況來分析“國際工人運動的戰(zhàn)略利益”﹔(2)根據(jù)這一戰(zhàn)略利益來判斷各個民族主義運動的性質(zhì)﹐判定某個群體應(yīng)當(dāng)屬于“革命民族”還是屬于“反革命民族”﹔(3)在解釋這一“站隊”原因時﹐關(guān)注各群體的“經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)類型”和“群體生命力”。馬克思和恩格斯的論述范圍大致到此為止﹐其實還可以繼續(xù)向前追溯到族群的文化特征和認(rèn)同意識在族群發(fā)展過程中的深層次的作用。

圖~1﹕馬克思和恩格斯討論“民族”問題的邏輯思路

七、馬克思和恩格斯關(guān)于“民族”的論述對我們的啟示

我們今天所處的世界距離馬克思和恩格斯生活和寫作的年代已經(jīng)有一百多年了﹐但是作為19世紀(jì)最偉大的思想家﹐馬克思和恩格斯的著述仍然可以給我們提供理解和分析歷史上和現(xiàn)實社會中“民族”問題的理論思路和政治智慧。

1﹑階級與民族的關(guān)系

(1)在具體的社會場景中﹐“民族”本身有可能成為最重要的利益群體的身份﹐其感召力甚至超過“階級”

在人類社會的發(fā)展中﹐人群由于在政治結(jié)構(gòu)(等級社會)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)(所有制)中具有相同的身份和基本經(jīng)濟(jì)利益而形成“階級”﹐并在群體博弈中表現(xiàn)為“階級斗爭”。在19世紀(jì)的西歐資本主義較發(fā)達(dá)國家﹐階級的界限和各自利益的沖突十分清晰。但是在當(dāng)時的中國和印度這些自身并沒有發(fā)展出資本主義萌芽﹑而是在外力的沖擊下才被迫引入某些資本主義因素的傳統(tǒng)國家﹐階級的分化與反抗帝國主義的民族矛盾必然是交織在一起的。

在反抗帝國主義侵略﹑屠殺和奴役的斗爭中﹐“落后國家”的全體國民事實上成為一個利益共同體。上海租界公園的告示“華人與狗不得入內(nèi)”﹐針對的是全體中國人。日軍在南京城實施大屠殺時﹐并不顧及虐殺和強(qiáng)奸的中國人當(dāng)中誰是資本家﹑誰是貧民。在這樣的場景下﹐“民族主義”不僅不是資產(chǎn)階級壓迫無產(chǎn)階級的思想工具﹐反而成為“落后民族”全民團(tuán)結(jié)﹑救亡圖存﹑維護(hù)基本人權(quán)的神圣旗幟。中國自鴉片戰(zhàn)爭以來一百多年的反抗帝國主義侵略的斗爭中﹐民族主義運動始終是具有進(jìn)步意義的。在日本侵略東北并企圖滅亡中國的關(guān)系到民族存亡的歷史關(guān)頭﹐蔣介石的“攘外必先安內(nèi)”的政策和共產(chǎn)黨“建立全國抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線”的主張在中國各階層民眾中得到完全不同的反應(yīng)﹐正是“民族主義”的情感決定了人心向背和國共兩黨競爭中各自的群眾基礎(chǔ)。

所以﹐我們在理解和應(yīng)用馬克思關(guān)于“民族主義”的觀點時﹐必須考慮實際國情和社會具體場景而不能簡單套用。

(2)帝國主義的侵略推動了東方傳統(tǒng)帝國的內(nèi)部整合

在反對西方殖民主義﹑帝國主義侵略的斗爭中﹐亞洲一些內(nèi)部統(tǒng)轄體制相對松散的文明古國(如中國和印度)是在外部強(qiáng)敵的壓迫下加強(qiáng)了內(nèi)部的政治﹑經(jīng)濟(jì)與文化整合進(jìn)程。馬克思和恩格斯在討論中國和印度時﹐是把中國﹑印度各自作為獨立的政治單元來分析的﹐這反映出當(dāng)時西方國家對中印兩國的整體印象。在反對殖民主義﹑帝國主義的斗爭歷程中﹐中國和印度全國各階層﹑各族群的基本利益是一致的﹐這兩個傳統(tǒng)文明古國同時接受了西方“民族”和“民族主義”的理念﹐正是外力的壓迫和現(xiàn)代“民族主義”的認(rèn)同理念的出現(xiàn)和普及促成了中國﹑印度這兩個非歐洲的“民族國家”的誕生。這就從另一個角度證明了以“中華民族”為政治單元建立國家符合現(xiàn)代民族國家的創(chuàng)建歷程。

在清朝末年和中華民國時期﹐在國外勢力的催生和支持下﹐一些地方群體也出現(xiàn)了民族主義獨立思潮和運動。這些民族分裂運動沖擊了保守停滯的清王朝及舊中國政府﹐但是同時又幫助西方帝國主義獲取在華利益﹑鞏固列強(qiáng)對本國無產(chǎn)階級的統(tǒng)治和壓迫﹐從國際工人運動的根本利益考慮具有無可置疑的反動性。在一些邊疆地區(qū)甚至出現(xiàn)了帝國主義支持下的民族傀儡政權(quán)﹐最典型的就是日本扶植的“偽滿洲國”。這些民族主義分裂運動加重了中國各族民眾的苦難﹐在道義上必須加以譴責(zé)。同時﹐民族分裂運動與帝國主義侵略一樣﹐也喚醒了中國各族知識分子和廣大民眾的現(xiàn)代“民族”和“國家”意識。20世紀(jì)的抗日戰(zhàn)爭成為中華民族進(jìn)行政治整合的重要歷史階段﹐對于中華民族和國家的認(rèn)同意識逐步滲透到基層農(nóng)村和偏遠(yuǎn)的邊疆地區(qū)。

(3)階級的形成和階級矛盾的顯現(xiàn)有一個歷史過程﹐“民族矛盾”不等同于階級斗爭

在沒有帝國主義侵略的形勢下﹐中國社會內(nèi)部自然存在著階級矛盾和階級斗爭。在實行土地革命(“土地改革”)時﹐共產(chǎn)黨和各族貧苦農(nóng)民屬于一個階級集團(tuán)﹐國民黨和各族封建領(lǐng)主﹑土司﹑王爺﹑巴依屬于另外一個階級集團(tuán)﹐從理論上講﹐當(dāng)時中國內(nèi)部的“民族差異”應(yīng)當(dāng)從屬于“階級利益”。但是在一些內(nèi)部階級分化并不明顯﹑階級矛盾并不突出的少數(shù)民族群體(如青海藏區(qū)的一些游牧部落﹑云南山區(qū)的傳統(tǒng)村社)﹐土改工作隊開展的“發(fā)動貧下中農(nóng)﹐斗爭反動上層”的工作并不順利﹐一些群眾甚至可能跟著本族土司頭人參加“叛亂”。而國民黨殘余勢力和帝國主義勢力﹐自然要利用“民族主義”來煽動這些少數(shù)民族反對“漢人”共產(chǎn)黨。如果我們不去深入分析當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族的社會結(jié)構(gòu)和階級分化狀況﹐頭腦里只有“階級斗爭”這根弦﹐簡單地把反對“土改”的人統(tǒng)統(tǒng)當(dāng)成“階級敵人”實行武力鎮(zhèn)壓﹐那恰恰是幫助帝國主義和反動派達(dá)到了他們的目的。

狹隘的民族情緒有可能被帝國主義和反動派用來作為分化革命隊伍﹑離間無產(chǎn)階級政黨及其同盟軍之間的合作關(guān)系的工具﹐但是我們不能說“民族問題的實質(zhì)是階級問題”﹐即使加上前提條件是“在階級社會里”(陳玉屏﹐2010﹕87~88)﹐這一命題仍然需要加以斟酌。22

(4)避免“民族”(族群)與社會“階層”的身份分野出現(xiàn)重合

經(jīng)典的“階級”定義與生產(chǎn)數(shù)據(jù)的占有聯(lián)系在一起﹐從而與剝削﹑被剝削的勞動關(guān)系聯(lián)系在一起。在共產(chǎn)黨取得政權(quán)﹑通過土地革命和公有化消滅了剝削階級后﹐中國社會內(nèi)部矛盾的性質(zhì)發(fā)生了根本的變化。1949年以前的資產(chǎn)階級﹑無產(chǎn)階級這樣的階級分野被消滅了幾十年以后﹐中國社會已經(jīng)不存在傳統(tǒng)概念中的“剝削階級”和“被剝削階級”﹐而是隨著改革開放出現(xiàn)了私人企業(yè)和新的雇傭關(guān)系﹐這使中國的社會結(jié)構(gòu)與其它工業(yè)化國家的社會結(jié)構(gòu)開始趨同。在分析現(xiàn)代工業(yè)化國家的社會結(jié)構(gòu)時﹐社會學(xué)家經(jīng)常使用的概念是“社會分層”(social stratification)﹐23 社會成員和勞動者根據(jù)自己的收入﹑受教育程度和社會資源分別屬于不同的社會階層。

這時維系社會內(nèi)部和諧所最需要關(guān)注的﹐就是要避免在雇傭關(guān)系和資源分配的過程中﹐使以文化及群體認(rèn)同為基礎(chǔ)的“民族(族群)身份”與在經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)中的“社會階層身份”(被雇傭勞動者﹑個體雇主或公司集團(tuán)等)出現(xiàn)某種重合﹐因為這種重合有可能使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的“階級矛盾”借由“民族矛盾”的形式表現(xiàn)出來。這也是美國政府和主流社會非常關(guān)注“族群分層”(ethnic stratification)研究的主要原因。假如黑人的大多數(shù)屬于社會階級結(jié)構(gòu)底層的收入最低的群體﹐而白人的大多數(shù)屬于結(jié)構(gòu)的頂層﹐那么窮人與富人的階級矛盾就會以黑人反對白人的種族沖突的形式表現(xiàn)出來。

在今天的中國社會﹐一些少數(shù)民族的母語教育體系保護(hù)了母語的傳承﹐但是這一教育體系對少數(shù)民族學(xué)生掌握社會勞動力市場就業(yè)所要求的對全國通用交流語言(漢語)的能力不可避免地有負(fù)面作用﹐在客觀上妨礙了少數(shù)民族在勞動力市場上的就業(yè)﹐使他們很難進(jìn)入以社會主流人群為交流對象的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)﹐不但難以進(jìn)入沿海和中部的廣闊的就業(yè)市場﹐由于經(jīng)濟(jì)活動和市場銷售的全國化﹐即使在他們本族聚居區(qū)的就業(yè)市場上也面臨著來自漢族地區(qū)勞動者的激烈競爭。語言學(xué)習(xí)的區(qū)隔在客觀上由于勞動力市場的作用轉(zhuǎn)變?yōu)榫蜆I(yè)市場的區(qū)隔﹐再轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣A層的分野。在西部各城市﹐假如外來漢族勞動者明顯地要比本地少數(shù)民族勞動者更容易就業(yè)﹑更容易進(jìn)入管理層和獲得高收入﹐那么這里就開始出現(xiàn)“民族”與“階層”身份分野的重合。這種格局很容易使少數(shù)民族群體認(rèn)為本“民族”受到整體性制度或政策歧視﹐從而使就業(yè)競爭帶有“民族矛盾”的色彩。這是今天的中國社會必須極力避免的。我們可以通過大量的社會調(diào)查來確認(rèn)目前“族群分層”的發(fā)展?fàn)顟B(tài)與趨勢﹐建議政府的教育部門和勞動部門通過各種制度和政策調(diào)整來逐步扭轉(zhuǎn)這一趨勢﹐并最終改善少數(shù)民族勞動者的劣勢地位﹐使他們獲得與漢族勞動者同樣的競爭能力﹑同樣的就業(yè)機(jī)會和同樣的發(fā)展空間。

2﹑中華民族和內(nèi)部各群體的“生命力”

(1)各民族的“生命力”和獲得政治獨立的能力處在動態(tài)變化之中

傳統(tǒng)多部族帝國的“民族”(people)受到歐洲資本主義國家沖擊后將向“民族”和“民族國家”的演化﹐會出現(xiàn)“nation”和“nationalities”兩個層面的“民族”范疇。按照恩格斯的觀點﹐那些“沒有具備為獨立和維持生命力所必需的歷史﹑地理﹑政治和工業(yè)的條件。那些從來沒有自己的歷史﹐從達(dá)到文明發(fā)展的最初階段即最低階段的時候起就陷于異族統(tǒng)治之下﹐或者只是由于異族的壓迫才被提高到文明發(fā)展的最初階段的民族﹐是沒有生命力的﹐是永遠(yuǎn)也不可能獲得什么獨立的”(恩格斯﹐1849﹕327)。

當(dāng)然﹐歷史的發(fā)展在某些條件下也可能會離開人們預(yù)測的“常軌”。按照恩格斯的觀點﹐沙皇俄國下屬的各民族長期被俄羅斯人統(tǒng)治和同化﹐是沒有生命力的﹐但是在20世紀(jì)80年代后期蘇聯(lián)的政治改革中﹐卻出乎意料地獲得了政治獨立﹐南斯拉夫各共和國也是如此。這就說明世界上并沒有先知﹐只有預(yù)測。歷史的發(fā)展可能并不符合恩格斯的結(jié)論﹐但是恩格斯分析這些“民族”是否具有“生命力”的思路仍然值得我們思考﹐可以幫助我們預(yù)測這些新獨立國家的發(fā)展態(tài)勢。

(2)如何界定“民族”成為傳統(tǒng)國家轉(zhuǎn)型過程中如何構(gòu)建“民族國家”的關(guān)鍵

“民族自決權(quán)”是自歐洲“民族”概念出現(xiàn)后已經(jīng)成為廣泛接受的基本人權(quán)。在歷史發(fā)展進(jìn)程中形成的許多國家﹐內(nèi)部都包括了各種具有不同文化﹑血緣和認(rèn)同體系的群體﹐所以﹐如何界定“民族”的劃分就成為這些國家“民族構(gòu)建”和內(nèi)部政治﹑文化整合的一個關(guān)鍵。承認(rèn)這些群體為“民族”(nation或nationality)﹐就在道義和法律上潛在地承認(rèn)它們具有政治獨立的權(quán)利。因此﹐那些國內(nèi)具有不同文化傳統(tǒng)﹑種族背景和認(rèn)同意識的新型共和制國家﹐出于預(yù)防各群體的分離傾向和國家分裂的風(fēng)險﹐普遍傾向于把國內(nèi)的這些群體認(rèn)定為“族群”(ethnic groups)而不是“民族”(nation或nationality)﹐同時以平等的公民權(quán)為杠桿來妥善處理各群體之間的文化隔閡和利益沖突﹐這已經(jīng)成為大多數(shù)西方國家處理內(nèi)部群體關(guān)系的基本思路。

辛亥革命后的中華民國時期﹐特別是在抗日戰(zhàn)爭時期﹐占據(jù)社會和學(xué)術(shù)界主流的思路是堅持“中華民族是一個”(顧頡剛﹐1939)。應(yīng)當(dāng)說﹐這個思路與大多數(shù)西方國家處理內(nèi)部群體關(guān)系的思路是一致的。新中國正式“識別”和認(rèn)定了56個“民族”﹐各“民族”的各種權(quán)利也就必然要提到國家行政體系和法律的高度來解決。在這一方面﹐我們已經(jīng)有了60多年的實踐﹐許多方面的實際效果和發(fā)展趨勢需要我們認(rèn)真加以總結(jié)。

(3)中華民族的“生命力”

中國作為一個文明古國﹐幾千年的社會﹑經(jīng)濟(jì)﹑文化發(fā)展充分展示出中原王朝的生命力和對周邊群體的同化能力﹐但是在清朝后期表現(xiàn)出保守和停滯的發(fā)展態(tài)勢。所以馬克思和恩格斯稱中國是“世界上最古老的帝國作垂死的掙扎”。任何比較都是相對的﹐晚清中國的“生命力”確實比不上英國﹑法國以及后興起的日本﹐但中國深厚的文化底蘊和人民的聰明才智完全可以在新的制度下獲得再生。中國人并不是一個沒有希望的民族。

馬克思和恩格斯在討論19世紀(jì)歐洲的民族問題時﹐明確表示許多“民族”在社會發(fā)展的最新進(jìn)程中是沒有政治獨立權(quán)利和能力的。當(dāng)然﹐今人可以不同意他們的結(jié)論。但是﹐他們講出了一個在19世紀(jì)人所共知的事實﹐那就是“誰落后誰就要慘遭淘汰”。為了不至淪落到被外族欺侮﹑瓜分﹑奴役的境地﹐每個民族只能拼命發(fā)奮來提高自己的競爭能力﹐用實力證明自己具有在現(xiàn)代社會生存和發(fā)展的“生命力”。

斯大林在帝國主義封鎖中提出“知識就是力量”﹐“落后就要挨打”﹔鄧小平在實行改革開放中一再強(qiáng)調(diào)“發(fā)展是硬道理”﹐“不改革開放﹐就是死路一條”﹐都講得一針見血。如果不是在20世紀(jì)30年代通過經(jīng)濟(jì)國有化和各種強(qiáng)制手段使蘇聯(lián)從一個落后的農(nóng)業(yè)國轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€工業(yè)化國家﹐24 蘇聯(lián)是抵擋不住納粹德國的軍事進(jìn)攻的。當(dāng)中蘇邊境沖突日趨緊張的70年代﹐蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部曾經(jīng)激烈辯論是否要對中國核基地實施“外科手術(shù)式打擊”﹐正是由于當(dāng)時中國剛剛實驗成功了可攜帶核彈頭的導(dǎo)彈﹐無人敢擔(dān)保在第一次打擊后將完全摧毀中國的核反擊能力﹐因此蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)最終放棄了這一計劃。中蘇兩國都是共產(chǎn)黨執(zhí)政的國家﹐在這里我們絲毫也看不到馬克思和恩格斯倡導(dǎo)的無產(chǎn)階級國際主義的影子。在民族國家利益的重大沖突中﹐意識形態(tài)因素只能退居其次。這些事件充分顯示出在國家之間的殘酷競爭中﹐任何民族國家必須全力發(fā)展本國的教育體系﹑科技事業(yè)﹑經(jīng)濟(jì)軍事實力﹐提高國民的素質(zhì)和創(chuàng)新能力﹐惟有這樣才有可能避免使自己淪為“落后民族”而成為“先進(jìn)民族”的附庸和犧牲品。

與此同時﹐我國國內(nèi)的各少數(shù)民族群體也需要思考一下本族的“生命力”處于怎樣一個水平和發(fā)展趨勢。評價生命力的標(biāo)準(zhǔn)包括﹕通過教育體系學(xué)習(xí)國內(nèi)和世界先進(jìn)知識的能力﹐與其它群體交往中的影響力﹐對自身和國家發(fā)展歷史的引領(lǐng)能力。如果發(fā)現(xiàn)本群體的狀況不盡理想﹐在知識學(xué)習(xí)﹑科技活動和發(fā)展經(jīng)濟(jì)等方面尚處在被動的地位﹐與漢族的發(fā)展競爭力的距離不是在縮小而是在擴(kuò)大﹐那么各族知識精英們就需要認(rèn)真考慮未來本族群的發(fā)展前景并調(diào)整思路了。當(dāng)然﹐各少數(shù)民族的發(fā)展﹐少數(shù)民族知識分子隊伍和勞動力素質(zhì)的發(fā)展也需要中國主流社會的關(guān)心﹐因為中華民族整體的競爭力和生命力是由56個民族的13億人共同組成的。“水桶原理”告訴我們﹐正是一塊最短的桶板決定了水桶的載水量﹐同時我們也不要忘記﹐任何一塊桶板的散落將使整桶的水全部流光。

(4)國內(nèi)少數(shù)族群平等的生存權(quán)和文化權(quán)

各個群體的發(fā)展歷史﹑生存環(huán)境和長期繼承下來的經(jīng)濟(jì)活動模式各不相同﹐一個人把十個手指伸出來﹐也不可能一般齊。這就是自然界的發(fā)展規(guī)律。我們不能用同一把尺子來衡量所有的手指﹐根據(jù)長短來評價各自的價值﹐因為每個手指的功能各不相同﹐有時完全不能相互替代。在青藏高原的生存與適應(yīng)能力﹐漢族明顯不如藏族。草原畜牧業(yè)的管理經(jīng)驗﹐漢族明顯不如蒙古族。與穆斯林國家開展文化和商貿(mào)交流﹐漢族也不如維吾爾族。十個手指的功能是互相補充的﹐中國各民族各自的長處也是互相補充的﹐所以我們需要學(xué)會和培養(yǎng)各族之間相互欣賞﹑相互尊重的思維方式和交往態(tài)度。費孝通先生曾經(jīng)說過“各美其美﹐美人之美﹐美美與共﹐天下大同”(費孝通﹐1993﹕165)。這四句話﹐可以說是各民族相互交往的最高境界。“各美其美”是說每個群體要保持對本族特征的自尊﹐不要“妄自菲薄﹑自慚形穢”﹐要懂得欣賞自身的長處﹔“美人之美”是說在與其它族群交往時需要從內(nèi)心看到他族的長處﹐從內(nèi)心羨慕和欣賞這些長處﹔“美美與共”是說當(dāng)所有的群體都既有自尊又真正會欣賞彼此的長處時﹐各自的長處就會在交往和合作中彼此交織并獲得最佳的結(jié)果﹐“一加一大于二”﹔最后達(dá)到“天下大同”﹐建立起一個互敬﹑平等﹑公正﹑合作的和諧社會。

我們不僅要尊重所有群體﹑所有個人的生存權(quán)﹐還要尊重各自文化的發(fā)展權(quán)。在一些可以相互比較的方面﹐我們可以通過友好競爭來彼此促進(jìn)﹔在一些不可比的方面﹐我們就要各自發(fā)揚各自特長﹐相互補充與合作。世界是一個文化多樣性的世界﹐中國也是一個文化多樣性的中國。在國家發(fā)展進(jìn)程中﹐我們需要處理好各族群學(xué)習(xí)母語和學(xué)習(xí)“國內(nèi)通用語”之間的關(guān)系﹐這樣既可以全面繼承中華各族文化的寶貴遺產(chǎn)﹐又能夠使各族民眾積極參與到國家的現(xiàn)代化事業(yè)之中。同時﹐各族民眾的認(rèn)同體系也將會逐步從傳統(tǒng)的“部族社會”過渡到現(xiàn)代的“公民國家”(格羅斯﹐2003﹕7)﹐每個公民把自己的宗教信仰和文化權(quán)利看作是公民權(quán)利的組成部分﹐同時建立起對中華民族和中國的堅定的政治認(rèn)同。

(5)所有民族和族群在未來必將面臨越來越殘酷的生存競爭

全世界人口規(guī)模已經(jīng)超過了70億﹐隨著全球化和國際資源﹑商品市場的迅速發(fā)展﹐我們發(fā)現(xiàn)人類追求現(xiàn)代化生活水平的物質(zhì)要求越來越高﹐同時地球為滿足這些需求可提供的資源越來越匱乏﹐甚至連無污染淡水和清潔的空氣都已經(jīng)成為一些國家的稀缺資源。二百多年前馬爾薩斯在《人口論》中對于人類生存資源匱乏的擔(dān)憂并不是“杞人憂天”。不用多久﹐地球?qū)o法提供全體人類生存和發(fā)展經(jīng)濟(jì)的物資需求﹐那時各國之間﹑各國內(nèi)部各族群之間的資源分配在很大程度取決于各自的競爭實力﹐也就是馬克思和恩格斯所說的各民族的“生命力”。同時我們必須承認(rèn)﹐從幾千年人類歷史發(fā)展來看﹐各民族不同的文化傳統(tǒng)使得他們的“生命力”水平和競爭能力(至少在科技創(chuàng)新和物質(zhì)生產(chǎn)方面)存在事實上的顯著差異﹐它們在現(xiàn)代化道路上的發(fā)展是不同步的。從地球有限資源的角度來看﹐“各盡所能﹐各取所需”的共產(chǎn)主義社會似乎將是遙不可及﹐在資源激烈競爭的現(xiàn)實中﹐必然會有一些民族和群體因競爭力不強(qiáng)而居于劣勢﹐在群體互動和文化交流中逐漸消亡或者被同化﹐這將完全不以人的主觀意志和美好愿望為轉(zhuǎn)移﹐而是不可抗拒的歷史潮流。

回到“文化相對論”﹐在近代人類社會的客觀發(fā)展過程中可以看到﹐一些在競爭中居于絕對弱勢的群體(如北美印地安人部落)的傳統(tǒng)文化是否能夠獲得承認(rèn)﹑重視并留存下來﹐在很大程度上并不取決于這些群體自身的努力﹐而取決于強(qiáng)勢群體(如美國主流社會)對弱勢群體傳統(tǒng)文化的認(rèn)知和采取的具體措施﹐這些弱勢群體本身對此通常是無能為力的。因此﹐不管人們在感情上接受與否﹐一個不可否認(rèn)的事實是﹐馬克思與恩格斯正是通過對“生命力”的強(qiáng)弱來論證不同文化“進(jìn)步性”的比較規(guī)則和預(yù)測群體的未來前景的。在150年后重讀恩格斯的這些論述可以提醒我們﹐作為工業(yè)化的后來者﹐我們今天與工業(yè)化強(qiáng)國打交道時﹐還是不能過于天真﹐不要忘了幾百年來“弱肉強(qiáng)食”始終是資本主義發(fā)展的游戲規(guī)則。同時﹐少數(shù)族群的社會精英和知識分子們也需要對本群體的競爭優(yōu)勢和劣勢有一個清醒的認(rèn)識。

在19世紀(jì)﹐馬克思和恩格斯偏重于對生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)形態(tài)的關(guān)注與比較。在21世紀(jì)﹐在發(fā)展生產(chǎn)力和發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時﹐我們還需要對多元文化發(fā)展和民眾心理感情給予更多的關(guān)注。在人類社會發(fā)展的不同歷史時期﹐“民族”和“民族主義”扮演著不同的角色。我們要善于學(xué)習(xí)馬克思和恩格斯這兩位偉大思想家的智慧和洞見﹐同時我們也需要與時俱進(jìn)﹐面對現(xiàn)實﹐思考和解決好我們當(dāng)前面對的各種實際問題。我們必須認(rèn)識到馬克思和恩格斯在一百年前寫下的著述﹐必然具有歷史局限性。今天英國勞動者的生活狀況﹐已經(jīng)完全不再是恩格斯在1845年《英國工人階級狀況》一書中描繪的情景。也正因此如此﹐如果我們今天仍然采用教條主義的態(tài)度逐句逐字地套用他們的著述﹐這樣的“馬克思主義”必然脫離實際。恩格斯1890年給拉法格的信中曾這樣寫道﹕“所有這些先生都在搞馬克思主義﹐……關(guān)于這種馬克思主義﹐馬克思曾經(jīng)說過﹕‘我只知道我自己不是馬克思主義者’”(恩格斯﹐1890﹕446)。

參考文獻(xiàn):

埃里‧凱杜里﹐2002﹐《民族主義》﹐張明明譯﹐北京﹕中央編譯出版社。

陳玉屏﹐2010﹐〈馬克思主義民族理論及其中國化問題的認(rèn)識與思考〉(未公開研究報告)。

戴維‧波普諾﹐1999﹐《社會學(xué)》(第十版)﹐李強(qiáng)等譯﹐北京﹕中國人民大學(xué)出版社。

恩格斯﹐1848a﹐“德國的對外政策”﹐《馬克思恩格斯全集》第5卷﹐北京﹕人民出版社1958年版﹐第177~179頁。

恩格斯﹐1848b﹐“法蘭克福關(guān)于波蘭問題的辯論”﹐《馬克思恩格斯全集》第5卷﹐北京﹕人民出版社1958年版﹐第371~414頁。

恩格斯﹐1849a﹐“匈牙利的斗爭”﹐《馬克思恩格斯全集》第6卷﹐北京﹕人民出版社1961年版﹐第193~207頁。

恩格斯﹐1849b﹐“民主的泛斯拉夫主義”﹐《馬克思恩格斯全集》第6卷﹐北京﹕人民出版社1961年版﹐第322~342頁。

恩格斯﹐1851﹐“恩格斯致馬克思”(1851年5月23日)﹐《馬克思恩格斯全集》第27卷﹐北京﹕人民出版社1972年版﹐第283~287頁。

恩格斯﹐1852﹐“德國的革命和反革命”﹐《馬克思恩格斯全集》第8卷﹐北京﹕人民出版社1961年版﹐第3~115頁。

恩格斯﹐1853﹐“在土耳其的真正爭論點”﹐《馬克思恩格斯全集》第9卷﹐北京﹕人民出版社1961年版﹐第14~19頁。

恩格斯﹐1857a﹐“英人對華的新遠(yuǎn)征”﹐《馬克思恩格斯全集》第12卷﹐北京﹕人民出版社1962年版﹐第186~191頁。

恩格斯﹐1857b﹐“波斯和中國”﹐《馬克思恩格斯全集》第12卷﹐北京﹕人民出版社1962年版﹐第228~234頁。

恩格斯﹐1866﹐“工人階級同波蘭有什么關(guān)系﹖”《馬克思恩格斯全集》第16卷﹐北京﹕人民出版社1964年版﹐第170~183頁。

恩格斯﹐1874﹐“流亡者文獻(xiàn) — 波蘭宣言”﹐《馬克思恩格斯全集》第18卷﹐北京﹕人民出版社1964年版﹐第571~578頁。

恩格斯﹐1882﹐“恩格斯致愛德華‧伯恩斯坦”(1882年2月22﹑25日)﹐《馬克思恩格斯全集》第35卷﹐北京﹕人民出版社1971年版﹐第269~280頁。

恩格斯﹐1890﹐“致保爾‧拉法格”(1890年8月27日)﹐《馬克思恩格斯全集》第37卷﹐北京﹕人民出版社1971年版﹐第446~448頁。

恩格斯﹐1892﹐“《共產(chǎn)黨宣言》1892年波蘭文版序言”﹐《馬克思恩格斯全集》第22卷﹐北京﹕人民出版社1965年版﹐第329~330頁。

恩格斯﹐1894﹐“致弗里德里希‧阿道夫‧左爾格”(1894年11月10日)﹐《馬克思恩格斯全集》第39卷﹐北京﹕人民出版社1974年版﹐第292~297頁。

菲利克斯‧格羅斯﹐2003﹐《公民與國家﹕民族﹑部族和族屬身份》﹐王建娥﹑魏強(qiáng)譯﹐北京﹕新華出版社。

費孝通﹐1989﹐“中華民族的多元一體格局”﹐《北京大學(xué)學(xué)報》1989年第4期﹐第1~19頁。

費孝通﹐1993﹐“再談人的研究在中國”﹐北京大學(xué)社會學(xué)人類學(xué)研究所編《東亞社會研究》﹐北京﹕北京大學(xué)出版社﹐第161~165頁。

弗‧默林﹐1956﹐《馬克思傳》﹐羅稷南譯﹐北京﹕三聯(lián)書店。

顧頡剛﹐1939﹐“中華民族是一個”﹐《顧頡剛卷》﹐石家莊﹕河北教育出版社1996年版。

郝瑞(Stevan Harrell)﹐2010﹐“‘民族’概念翻譯中的難題”﹐《中國社會科學(xué)報》2010年7月22日第5版。

列寧﹐1913﹐“拉脫維亞邊區(qū)社會民主黨第四次代表大會綱領(lǐng)草案”﹐《列寧全集》第19卷﹐北京﹕人民出版社1959年版﹐第94~103頁。

列寧﹐1914﹐“卡爾‧馬克思”﹐《列寧全集》第21卷﹐北京﹕人民出版社1959年版﹐第25~72頁。

馬克思﹐1853a﹐“中國革命和歐洲革命”﹐《馬克思恩格斯全集》第9卷﹐北京﹕人民出版社1961年版﹐第109~116頁。

馬克思﹐1853b﹐“不列顛在印度的統(tǒng)治”﹐《馬克思恩格斯全集》第9卷﹐北京﹕人民出版社1961年版﹐第143~150頁。

馬克思﹐1853c﹐“不列顛在印度統(tǒng)治的未來結(jié)果”﹐《馬克思恩格斯全集》第9卷﹐北京﹕人民出版社1961年版﹐第246~252頁。

馬克思﹐1853d﹐“東印度公司﹐它的歷史與結(jié)果”﹐《馬克思恩格斯全集》第9卷﹐北京﹕人民出版社1961年版﹐第167~176頁。

馬克思﹐1857﹐“英人在華的殘暴行動”﹐《馬克思恩格斯全集》第12卷﹐北京﹕人民出版社1962年版﹐第175~178頁。

馬克思﹐1858a﹐“鴉片貿(mào)易史”﹐《馬克思恩格斯全集》第12卷﹐北京﹕人民出版社1962年版﹐第584~587頁。

馬克思﹐1858b﹐“馬克思致恩格斯”(1858年10月8日)﹐《馬克思恩格斯全集》第29卷﹐北京﹕人民出版社1972年版﹐第346~349頁。

馬克思﹐1867﹐《資本論》第1卷﹐《馬克思恩格斯全集》第23卷﹐北京﹕人民出版社1972年版﹐第7~984頁。

馬克思﹐1869﹐“馬克思致恩格斯”(1869年12月10日)﹐《馬克思恩格斯全集》第32卷﹐北京﹕人民出版社1974年版﹐第396~400頁。

馬克思﹐1870﹐“馬克思致齊格弗里特‧邁耶爾和奧古斯特‧福格特”(1870年4月9日)﹐《馬克思恩格斯全集》第32卷﹐北京﹕人民出版社1974年版﹐第651~658頁。

馬克思﹐1871a﹐“致《人民國家報》編輯部”﹐《馬克思恩格斯全集》第17卷﹐北京﹕人民出版社1963年版﹐第314~316頁。

馬克思﹐1871b﹐“法蘭西內(nèi)戰(zhàn)”﹐《馬克思恩格斯全集》第17卷﹐北京﹕人民出版社1963年版﹐第331~389頁。

馬克思和恩格斯﹐1844﹐“神圣家族”﹐《馬克思恩格斯全集》第2卷﹐北京﹕人民出版社1957年版﹐第3~268頁。

馬克思和恩格斯﹐1845~1846﹐“德意志意識形態(tài)”﹐《馬克思恩格斯全集》第3卷﹐北京﹕人民出版社1960年版﹐第11~640頁。

馬克思和恩格斯﹐1847﹐“論波蘭”﹐《馬克思恩格斯全集》第4卷﹐北京﹕人民出版社1958年版﹐第409~412頁。

馬克思和恩格斯﹐1848a﹕“共產(chǎn)黨宣言”﹐《馬克思恩格斯全集》第4卷﹐北京﹕人民出版社1958年版﹐第461~504頁。

馬克思和恩格斯﹐1848b﹕“論波蘭革命”﹐《馬克思恩格斯全集》第4卷﹐北京﹕人民出版社1958年版﹐第534~541頁。

塞繆爾‧亨廷頓﹐1999﹐《文明的沖突與世界秩序的重建》﹐周琪等譯﹐北京﹕新華出版社。

王希恩﹐2001﹐“也談在我國民族問題上的‘反思’和‘實事求是’— 與馬戎教授的幾點商榷”﹐《西南民族大學(xué)學(xué)報》2009年第1期﹐第1~17頁。

Connor﹐Walker 1985﹐The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy﹐Princeton﹕Princeton University Press。

Gordon﹐Milton M. 1964﹐Assimilation in American Life﹐Oxford﹕Oxford University Press。

Tucker﹐Robert C. ed. 1978﹐The Marx-Engels Reader (second edition)﹐New York﹕W.W. Norton & Company。

注釋:

1 本文參閱了西南民族大學(xué)陳玉屏教授惠贈的〈馬克思主義民族理論及其中國化問題的認(rèn)識與思考〉(研究報告)﹐特此致謝。

2 這是馬克思和恩格斯的主要著作如《德意志意識形態(tài)》﹑《英國工人階級狀況》﹑《法蘭西內(nèi)戰(zhàn)》﹑《資本論》等論著中主要討論分析的地區(qū)﹐也是他們兩人長期生活和熟悉的地區(qū)。

3“資產(chǎn)階級既然榨取全世界的市場﹐這就使一切國家的生產(chǎn)和消費都成為世界性的了”(馬克思和恩格斯﹐1848a﹕469)。

4“民族是社會發(fā)展的資產(chǎn)階級時代的必然產(chǎn)物和必然形式”(列寧﹐1914﹕53)。

5“由于他(斯大林)在馬克思主義民族理論上的貢獻(xiàn)和巨大影響﹐民族理論界一般仍將他作為‘經(jīng)典作家’看待”(王希恩﹐2001﹕16)。

6 這段重要論述的英文版為“The working men have no country. We cannot take from them what they have not got. Since the proletariat must first of all acquire political supremacy, must rise to be the leading class of the nation, must constitute itself the nation, it is, so far, itself national, though not in the bourgeois sense of the word”(Tucker﹐1978﹕488)。

7 關(guān)于無產(chǎn)階級革命取得勝利后建立的政權(quán)是個什么結(jié)構(gòu)和運行機(jī)制﹐馬克思只是在觀察了1871年巴黎公社的實踐后才提出一些較為具體的觀點(參見《法蘭西內(nèi)戰(zhàn)》)。

8 康納指出﹐在馬克思和恩格斯的論述中﹐有時“nation”(民族)和“state”(國家)是不加區(qū)分的﹐有時“nation”(民族)指一個國家內(nèi)部包括所有族群的全體人口(Connor﹐1985﹕9)。

9 在這方面論述最精辟的是普列漢諾夫的《論個人在歷史上的作用問題》(三聯(lián)書店1965年第2版)。

10 這段話的英文版為“National differences and antagonism between peoples are daily more and more vanishing, owing to the development of bourgeoisie, to freedom of commerce, to the world-market, to uniformity in the mode of production and in the conditions of life corresponding thereto. The supremacy of the proletariat will cause them to vanish still faster”(Tucker﹐1978﹕488)。國內(nèi)的中譯本大多是從俄文版翻譯的﹐究竟哪個譯本更忠實于馬恩原文的德文版﹐尚需考證。

11“民族主義認(rèn)為人類自然地分成不同的民族﹐這些不同的民族是而且必須是政治組織的嚴(yán)格單位。……除非每個民族都有自己的國家﹐享有獨立存在的地位﹐否則人類不會獲得任何美好的處境”﹔“各民族是由上帝所安排的相互分離的自然實體﹐因此最佳的政治安排的獲得是當(dāng)每一個民族形成了獨立的國家的時候”(凱杜里﹐2002﹕7~8﹐52)。

12“中華民族是個nationality﹐但是哈尼族﹑毛南族等他們不是一個nationality”(郝瑞﹐2010)。

13“我們要求國內(nèi)各民族絕對平等﹐并無條件地保護(hù)一切少數(shù)民族的權(quán)利”(列寧﹐1913﹕100)。

14 恩格斯在該文中實際上否認(rèn)了威爾士人和曼恩島居民等群體擁有與英格蘭人同樣的獨立政治生存權(quán)利﹐認(rèn)為這種想法“是絕頂荒謬的”﹐參見關(guān)于“民族原則”討論部分的引文(恩格斯﹐1866﹕177)。

15“策略的重要性要更為優(yōu)先于意識形態(tài)的純潔性和一致性。即使是帶有進(jìn)步性質(zhì)的民族主義運動也只有當(dāng)其與全球性運動的更高需求相一致時﹐才應(yīng)當(dāng)予以支持”(Conner﹐1985﹕14)。

16 1848年“馬克思和恩格斯在巴黎建立了德國共產(chǎn)主義者俱樂部﹐力勸它的會員們脫離赫爾維格的游擊隊而徒手單身回到德國去進(jìn)行革命活動。他們終于派遣了幾百個工人回到德國”(默林﹐1956﹕173)。

17 甚至可以說處在人類文明發(fā)展立體空間中的不同“維度”上﹐彼此互不交叉﹐沒有同一的測量單位。

18 共產(chǎn)主義與民主主義在本質(zhì)上是相通的﹐也正因為如此﹐馬克思和恩格斯積極致力于創(chuàng)建“民主的德國”和“民主的波蘭”。

19 馬克思曾從理論上認(rèn)為“先進(jìn)的”英國工人階級會積極推翻英國資產(chǎn)階級對愛爾蘭的統(tǒng)治﹐當(dāng)他發(fā)現(xiàn)英國工人階級已經(jīng)被“民族主義”毒害之后﹐他轉(zhuǎn)而認(rèn)為受壓迫的愛爾蘭工人階級更具革命性。這是馬克思在世時對自己曾經(jīng)持有觀點的重要更正。

20 帝國主義國家在被統(tǒng)治國家(如波蘭﹑愛爾蘭)所攫取的經(jīng)濟(jì)收入﹐可用來收買本國的工人領(lǐng)袖和工會組織﹐并利用本國工人和被統(tǒng)治國家工人之間的收入差距來分化和離間國際工人運動。

21“實事求是地講﹐馬克思﹑恩格斯沒有條件﹑也未能來得及對他們的民族理論進(jìn)行整合﹐使其形成體系”(陳玉屏﹐2010﹕6)。

22 1980年7月《人民日報》發(fā)表特約評論員文章〈評所謂“民族問題的實質(zhì)是階級問題”〉﹐之后的討論則集中在是否有限定詞“在階級社會里”以及1958年中國是否屬于“階級社會”的問題上(參見陳玉屏﹐2010﹕88~91)。

23 在造成社會階層差異的因素當(dāng)中﹐除了傳統(tǒng)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)占有以及“收入與財富”﹑“權(quán)力”和“聲望”等因素外﹐個人受教育因素和社會網(wǎng)絡(luò)(社會資本)也直接影響人們的社會地位和發(fā)展機(jī)會﹐在西方社會學(xué)理論中﹐“階級”只是常見的分層類型之一(波普諾﹐1999﹕249)。

24 毫無疑問﹐這種中央集權(quán)式發(fā)展模式(農(nóng)業(yè)集體化﹑“工農(nóng)業(yè)剪刀差”和資源開發(fā))曾使蘇聯(lián)農(nóng)民和社會各階層蒙受了重大苦難。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號