《開放時代》2009年第五期

人民共和國已經度過一甲子時光,來到一個新三十年的十字路口。中華民族向何處去?是保持偉大復興的強勁勢頭,還是東施效顰,從此走向衰敗和被奴役之路?“正題”與“反題”的爭論方興未艾,“合”題應該在“中國模式”之中。中國的成功挑戰經濟學的“市場與計劃兩分”,挑戰政治學的“民主與專制兩分”,挑戰社會學的“國家與社會兩分”。正如過去反對迷信蘇聯教條,今日中國的迫切任務是反對迷信西方教條,防止教條主義把我們國家導入陷阱。

共和國一甲子探討中國模式

文/潘維 瑪雅

六十年成功之路的理論解釋

瑪雅:2008年12月,你所主持的北京大學中國與世界研究中心,舉辦了《人民共和國六十年與中國模式》研討會,海內外五十多位學者出席了會議。能不能介紹一下舉辦這次研討會的動因和目的?

潘維:今年是中華人民共和國六十年大慶。在以往的兩代人中間,中華民族取得了精神上和物質上的巨大進步。共和國的道路可以說非常成功,顯然也非常獨特。在不過六十年的時間里,一個古老而獨特的文明以強勁的勢頭復興,以至于讓世界格局為之改變。這不僅令世界刮目相看,也對世界已有的政治、經濟、社會知識提出了挑戰,讓世界重新審視關于人類進步的知識。因此我們認為,“中國模式”,或者稱為“中國道路”,已經呼之欲出了。

舉辦這次研討會有兩個目的,第一是促進“中國道路”或者“中國模式”理論的概括,第二是促成“中國學派”在國際學界的興起。

瑪雅:這次會議似乎沒有達成共識。雖然多數學者認同“中國模式”的提法,但比較多的是以“中國道路”、“中國經驗”,或者“中國特色”來表述。也有學者認為,中國模式還沒有形成,現在討論為時尚早。你在擬定這個主題的時候是怎么考慮的,更多的是不是出于你本人的立場?

潘維:我確實有一點個人色彩,有點預設立場在里面。我寫的是“人民共和國”,然后又加了個“中國模式”。其實中國模式有或者沒有、應不應該總結,都是所謂開放問題,open question。為什么這么說?因為我們深知,舉辦學術研討會的目的,從來就不是為了達成共識,而是給大家提供一個爭論問題、澄清分歧的平臺,以及一個腦力激蕩的平臺。在中國發展道路上,學界一直存在不同意見,可謂仁者見仁、智者見智,可是在爭論的背后,是我們對這個話題的共同關注,以及對中華民族復興的共同期待。舉辦這次研討會,是希望能夠為各種思想提供一個展示和碰撞的平臺。

“中國模式”問題是一個理論討論,是一個理論辯論。對我來說,這是對過去的一個總結,是對現實的一個定義,也是對未來的一個指南。為什么要對過去進行總結?我想,如果我們能夠得出共和國六十年是成功的這樣一個基本概念,那么這個成功總是有原因的。就像1949年中國革命成功后,我們總結出武裝斗爭、群眾路線、黨的建設、統一戰線這樣一些基本經驗,稱之為“法寶”。從某種意義上說,這些“法寶”就是中國革命的模式,或者中國革命的道路。背離這個模式,中國革命就不可能成功。

中國革命如此,中國的建設發展也是如此。從1949年到今天,我們走了六十年。如果說這條路走到今天是成功的,成功的原因是什么?它是蘇聯模式的成功嗎?恐怕不是。是英美模式的成功嗎?也不是。是日本模式的成功?臺灣模式的成功?……我們可以一路說到北歐模式,但恐怕這些都不能令我們服氣。而在今天,中國在發展道路上出現了很多的問題。為什么會出問題?我們應該怎么辦?于是我就想到,如果能總結出一個中國模式來,我們也許會發現,今天出現的這些問題,很可能是背離了中國模式的結果。

瑪雅:你所理解的“中國模式”是什么? 建立中國模式理論的意義何在?

潘維:我對中國模式的概括是宏觀的。什么是中國模式?中國模式是關于共和國六十年“成功之路”的理論解釋,即因果抽象。目前學界、政界都存在把西方的今天當成中國明天的迷信,我希望通過概括中國模式,說明中華民族走的路是獨特的,而且是成功的。

有人說,中國處在大變遷的過程中,怎么會有“模式”?我認為,世界向來變動不居,但不能因此拒絕理論知識。固態的理論來自動態的歷史,解釋動態的現在,啟示將來的行動。換句話說,模式為現實提供定義、為比較提供知識、為未來提供指南。建立中國模式理論,意義即在于此。

那么,中國模式從哪里來?從共和國六十年的進步經驗中抽象出來。而這進步的基礎是中國人的百年奮斗史、三千年王朝史、五千年文明史,也包括被消化為中華文明有機組成部分的外來文明。中華文明的延續性是中國模式的基礎。

是時候總結中國模式了

瑪雅:有人認為,所謂“中國模式”,有一種對峙的預設——中國和西方的對峙,西方的是什么,中國的是什么。這種預設有很強的排斥性。但是,如果中國是在邁向現代化,相對于西方而言,是不是有如此強烈的排斥性?

潘維:所謂“對峙”和“排斥”,在這個問題上,我認為不是我們的責任。這是西方的蒙昧主義。是西方人說,除了基督徒就是異教徒,除了民主就是威權,我們沒這么說。誰在對抗呢?我們沒有呀。我們只是說中國模式,還可以有日本模式、菲律賓模式、尼泊爾模式、尼日利亞模式……問題就出在,除了西方之外別人不能有模式,這不行。當然,我們不是真的在乎這個問題。真正在乎的是,中國當下在哪里?中國在向何處去?是不是中國的今天就是西方的昨天,中國的明天就是西方的今天?所以,總結中國模式,不是為了讓別國“效法”中國——中華是“取經文明”,不是“傳教文明”。總結中國模式,前提是認同共和國六十年所取得的巨大成功,重獲世界尊重。

有些學人會說,何必要總結中國模式,難道今天的西方不是中國的未來嗎?在這些學人眼里,共和國的前三十年是失敗,后三十年是成功,而從失敗到成功是因為“補課”和“接軌”,因為回頭走上了“普適”的西方道路。這種判斷是淺薄的,而且危險。沒有哪個后發國家成功地復制了西方模式。如果忘記了西方道路成功的基礎和高昂成本,中國就會變成“普通的”欠發達國家。西方模式的基礎是侵略性的軍事和政治經濟機器,是通過武力向全球殖民建國,實行種族壓迫,直至發動兩次世界大戰。這些基礎,我們不曾擁有,將來也不會擁有,也不應該擁有。中國的復興在于闖出了一條獨特的發展道路。幾代英雄滿懷理想,前仆后繼,浴血奮戰才完成的中國革命不能否定。忘記歷史意味著輕薄,篡改歷史意味著背叛。

現代中國在劇變中,每隔三十年就出現一次大的轉折。從1919年-1949年是中國革命走向勝利的三十年,從1949年-1979年是人民共和國建立并實現獨立自主的三十年,從1979年-2009年是改革開放經濟騰飛的三十年。人民共和國已經度過一甲子時光,來到了一個新三十年的十字路口。中華民族向何處去,是保持偉大復興的強勁勢頭,還是東施效顰,從此走向衰敗和被奴役之路?“正題”與“反題”的爭論方興未艾,“合”題應該在“中國模式”之中。中國的成功挑戰經濟學的“市場與計劃兩分”,挑戰政治學的“民主與專制兩分”,挑戰社會學的“國家與社會兩分”。總結中國模式能夠提供新鮮知識,促進我國學界對本土文明的自覺,促進“中國話語系統”的形成。正如過去反對迷信蘇聯教條,今日中國的迫切任務是反對迷信西方教條,防止教條主義把我們國家導入陷阱。在這個意義上,中國模式理論的建立,大可稱為“中國學派”。

瑪雅:也就是說,總結中國模式,先要打破西方意識形態和話語體系。是否用西方意識形態和話語來研究、評價中國經驗,是“中國學派”能不能建立的前提條件。

潘維:這個問題非常重要。因為我們太熟悉所謂西方模式了,以至于我們這個社會深受某些,如果不叫西方模式的話,話語體系的影響。比如,在總結改革開放三十年的成功時,一個最淺薄的結論是,中國經濟上的成功是“私有化”加“市場化”的結果。直到2008年底西方金融危機爆發前,“私有化”加“市場化”都是中國經濟成功的主流解釋。這種解釋的淺薄在于,世界上推行私有制和市場制的欠發達國家這么多,繼承了蘇聯的俄羅斯也是一例,為什么沒見到像中國這樣的成功?

金融危機打破了對“看不見的手”的迷信,也打破了對“國退民進”實行私有化的迷信。回顧共和國的經濟發展,不可否認的是,成就是六十年的成就。六十年來,我國國內生產總值以7%-9%的速度持續增長,改革開放三十年為9.5%(按照不同的計算方法)。在這個發展過程中,前三十年的扎實進步,無疑為后三十年的加速騰飛奠定了堅實的基礎。事實上,在改革開放三十年的末期,正如計劃經濟三十年的末期,中國經濟已經問題叢生。因此,用前三十年否定后三十年是偏見,用后三十年否定前三十年也是偏見。如果不能確立這個認識,我們就無法概括中國經濟的成功,也無法避免私有迷信和市場迷信給我們帶來的嚴重問題。

在社會方面也一樣。有人說,中國的成功因為什么?就是因為國退民進,從大政府、小社會變成政府小一點,社會大一點。之所以今天還不夠成功,還有很多問題,是因為我們的civil society(公民社會)還不夠強,不夠發育。因此很多文章都在講,促進civil society的發育。但事實是這么“顯而易見”、“順理成章”嗎?西方理論中的“國家與社會兩分”,如同“民主與專制兩分”,給我國傳統思想界帶來了新鮮知識。然而,食洋不化地接受“國家與社會兩分”,如同食洋不化地接受“民主與專制兩分”,也給我國思想界制造了巨大的陷阱。

瑪雅:為什么說是陷阱?

潘維:“社會”(society)是個西方概念,接近于中國概念“會社”之集合。西方的“會社”起源于中世紀后期的城市自由民,即“市民”,是階級和階級斗爭的產物。城市自由民組成“市民會社”,針對擁有土地和政權的貴族階級,維護相對于“國家”(state)而言的自由權益。中國的“社會”不是“公民會社”,而是“百姓”人家的集成。

“國家”也是個西方概念,含義近似中國概念的“官府”。中國歷史上并不存在作為階級或利益集團代表爭奪或控制公器平臺的state,只有公正親民或自私害民的“官家”。中國社會組織的原因和形態也不同于西方的“會社”,而是在悠久歷史中逐漸形成了組織和意識上官民一體的“社稷”。“國家”也是“家國”。家-國同構,國-家一體,家事、國事、天下事,事事相通。

所以在中華語境中,“親民”就是政府與人民在一起。而在“國家與社會”界限分明的語境下,就出現 “強政府弱社會”、“小政府大社會”之類的說法,就“國退民進”。這些概念統治了大眾媒體,就成了政府脫離人民的辯護詞。政府脫離人民意味著什么?意味著腐敗,以公權謀私利,就“失天命”。六十年來,“政府與人民在一起”,是我國社會組織的成功之道。這種社會組織方式在中國有深厚傳統,也適合當下的具體條件。迷信“國家與社會兩分”的“契約”教條,政府脫離人民,國家會陷入混亂和失敗,故稱“陷阱”。

中國自古就是世俗國家,治國不是靠從純概念出發的邏輯思辨,而是靠實事求是。我們學西方,求發展,要謹防各種各樣的陷阱,諸如私有迷信、市場迷信、市民社會迷信,自由競選迷信,等等。近年來,在西學“民主與專制”、“國家與社會”、“市場與計劃”兩分思想的指導下,中國出現了很多問題,而這些問題卻不是西方模式能夠解決的。因此我覺得,是時候我們摒棄西方意識形態和話語體系,開始總結中國模式了。

子模式一:社稷體制

瑪雅:具體地說,你所理解的中國模式是什么樣的內容和框架?

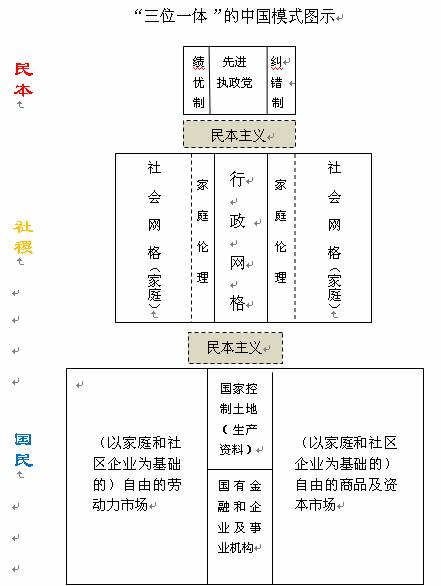

潘維:剛才說了,我對中國模式的概括是宏觀的。這個模式對我來說是要分解的,分解成三個子模式:獨特的社會模式、獨特的政治模式、獨特的經濟模式。我把這三個子模式分別稱為社稷體制、民本政治和國民經濟,“三位一體”共同構成了中國模式。

瑪雅:為什么稱社會模式“社稷體制”?

潘維:“社稷”最初是指“民以食為天”,拜五谷神的廟堂,也泛指官民在利益和意識上的統一體,介乎“民”與“君”之間。孟子說,“民為貴,社稷次之,君為輕”。朱熹解釋說,“蓋國以民為本,社稷亦為民而立,而君之尊,又系于二者之存亡,故其輕重如此”。不同于西方的“國家與社會”兩分,社稷系于物質福祉,也系于倫理精神,是中國官民互動的共同體。在我看來,中國社會就是這樣一個共同體。

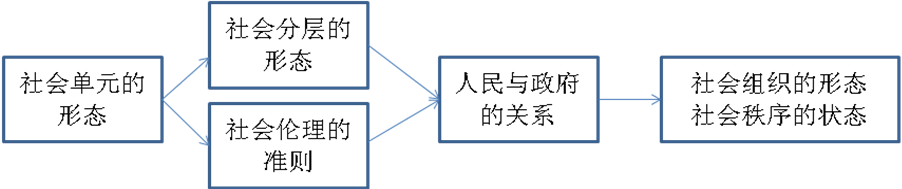

社會模式一般包含四類內容:(1)構成社會的基本單元;(2)社會分層的形態;(3)社會倫理的準則;(4)人民與政府的關系。經過六十年的發展,當代中國的社會模式已經初露端倪,概括說,由四大支柱構成:(1)以分散流動的家庭為單元組成社區和工作單位;(2)社區和單位與行政的條條、塊塊重合而成有彈性、開放的立體網格;(3)家庭倫理觀念主導社會組織和行政管理的邏輯;(4)官民彼此嵌入形成相互依存的“社稷”。

瑪雅:能不能簡要介紹一下這四個支柱?

潘維:中國社會不是“公民會社”的集成,而是城鄉社區及“(工作)單位”的集成。組成社區和單位的基本單元是“家庭”,而不是有階級-利益集團歸屬的“個人”。固然,家庭也是世界上多數社會的基礎單位,但在中國,家庭不僅是基本人倫單位,也是經濟單位。家庭不僅哺育下一代,下一代還承擔反哺上一代和更上一代的物質和精神責任。

歷史上,我們稱作獨立自由的家庭小農經濟。今天還是不是這樣呢?在農村,50%的人口仍然生活在那里,實行耕地的“家庭承包制”。在城市,工商局注冊企業99%以上是“家庭企業”——家庭企業是中國勞動力最大的雇主。家庭的影子彌漫整個中國社會,就連大型企事業單位都可以看到家庭的影子。我所在的北京大學國際關系學院,每個學期末都組織教職員及家屬去旅游,還經常發食用油之類的生活用品。

與按照階級和利益集團分為上、中、下三層的社會結構大為不同,中國社會的主體結構是由社區和單位組成的。這個結構天然與政府的管理網絡重合。這個原因是歷史的。一方面,我國的社區有自治的深厚傳統。另一方面,社區需要政府援助和管理,以解決社區間的糾紛和維護社區集群的整體利益。這樣,中國自古就有政府插手社區,幫助社區組織的傳統。

在現代中國,政府的層級分為縱向和橫向兩類,即“條條與塊塊”。社區被“條條”覆蓋,村莊和城市居委會均受鄉鎮和街道行政縱向管轄,較高層級的條條協調更多社區集群間的利益。專業的單位被“塊塊”覆蓋,城市的企事業單位都“掛靠”在某個“塊塊”上,接受某種程度的行政管理,大塊塊覆蓋眾多小塊塊的利益。于是我們看到,中國的社會劃分與行政劃分大體重合,形成了社區和單位依行政條塊劃分的“立體網格社會”。

中國立體網格社會支持極快的社會流動速度,邊緣擠入中心,中心流至邊緣的奇聞俯拾皆是。“破落”與“發達”之間往往僅一步之遙,呈現相當的自由乃至“混亂”,以至于體面的地方常有不體面的人和事,反之亦然。不過,由于覆蓋行政網格,中國社會“亂中有序”。危機之時,比如去年大地震,具有強大的社會組織動員能力。

瑪雅:“家庭倫理觀念主導社會組織和行政管理的邏輯”,也是因為家庭是社會的基本單位?

潘維:對。家庭組成社會,家庭倫理觀念就主導社會倫理。什么是中國的家庭倫理觀?與西方個人與神、個人與團體、個人與國家的契約觀念非常不同,中國人講“父慈子孝”。家長要照顧家庭成員的福祉,家庭成員要盡忠孝之責,“舍己為家”是社會倫理的楷模。南懷瑾先生以“中國人的精神十字架”概括中國人的家庭倫理觀:“以自己為中心,上孝父母而及于天,下愛子女以垂萬世,旁以兄弟、姐妹、夫婦而及于朋友。”

這個“十字架”展示的是中國人獨奉的家庭倫理“教”。這種理念滲透在社會組織和行政管理的邏輯里,就可稱為“政教合一”。于是,“修身、齊家”的“內圣”自然延伸為“治國平天下”的“外王”,所以中國歷朝皆稱“以孝義治天下”。

在西方,契約觀要求公私分明,群己權界清晰,國家與社會界限分明。在中國,倫理觀淡化公私,視社會為一層層向外放射的“家”——核心家庭是小家,宗親是大家,社區和單位是“公家”,公家之上還有“國家”。小家、大家、公家、國家,利益相符,觀念相通,公私難以區隔。中央政府成了最大的“公”,但其全部“宏偉目標”卻是“私”,是幫助全國人民的家庭收入達到“小康”。反之,小家也依托國家。“衛國”就是“保家”,就有了“楊家將”、“岳家軍”為國分憂。既然都是“家”,社區和單位提供的福祉、親和力、安寧就成為評判“好”與“差”的標準。既然都是家,政府就應鼓勵“父母官”愛民如子,耕者有其田,居者有其屋,還要明文低稅,限制官吏數量,使民休養生息。中華社會最高的理想是,“老有所終,壯有所用,幼有所長,鰥寡孤獨廢疾者皆有所養”的“大同世界”。這個理念衍生于家庭倫理。較之人造的意識形態或宗教觀念契約思想,家庭倫理要自然和牢固得多。

瑪雅:同樣因為都是“家”,所以“官民彼此嵌入形成相互依存的社稷”?

潘維:是的。社稷是官民互動的共同體。在社稷中,官與民不是大小強弱的關系,而是魚與水、骨與肉的關系。官民離心離德,社稷就崩裂。

社稷中的社會網格與行政網格有兩個交錯嵌入的契合面,其狀態與中國社會的治亂興衰直接相關。第一個契合面是官民一體的家庭式倫理意識。官員通常被看作為民做主的大家長。有了“父母官”,也就有了“官本位”意識,體現對官員行為規范的尊重。倘若官員背棄照顧“子民”的倫理,只顧自家私利,官民就離心離德,“官本位”就崩潰了,社會秩序也就難以支撐。

第二個契合面是“亦民亦官”的社區-單位領袖,也就是中華社區自治傳統里的“鄉紳”。這些基層的“父母官”處在社會網絡與行政網絡的結合部,是實現官民一體的粘合劑。他們上達官府,下通草民,一條腿站在社區-單位的局部利益一方,另一條腿伸入官家的全局籌劃之中。他們不代表正式的“國法”,卻承擔大量社會管理職責,依天理和人情調解社區和單位內部的沖突。“知屋漏者在宇下,知政失者在草野”。因為他們的存在,政府就能感知民心,獲得修正行政錯誤的彈性空間,也能減少官吏,節省開支,在廣土眾民的大國維持低稅率。中國歷朝實現“以孝義治天下”的具體途徑就在基層政權建設,“基層不穩,天下大亂”。

瑪雅:相對于西方社會,這種“社稷”模式有什么“比較優勢”?

潘維:中國社會模式不僅獨特,從理論和現實成就而言都未必落后。個人至上比家庭至上更先進嗎?分為上、中、下層階級的市民會社比平等的社區-單位更能鼓勵社會流動嗎?契約法理比家庭倫理更公正可靠嗎?國家與社會界限分明比官民復合的社稷更自由嗎?我看未必。中西社會組織方式都是特殊的,不必迷信西方的社會組織比中國的更高明。

當然,我并不想分高下優劣,也反對分高下優劣。我想說的是,因為歷史軌跡不同,以美歐社會模式衡量中國社會進步的程度并不恰當。“立體網格社會”的解釋力,強于西方基于階級分析方法的社會學分層理論。把中國社會分成“上中下”十多層,稱占半數中國人口的農民是“弱勢群體”,夸張擁有某類財產的“中產階級”的作用,等等,對中國社會問題的解釋力是大可懷疑的。其必然結論是要求中國社會以集團為單位進行博弈,要求利益博弈的公開化、合法化,從而使人民共和國成為利益集團的共和國。

子模式二:民本政治

瑪雅:第二個子模式是政治模式,它與社會模式是什么關系?

潘維:政治模式的基礎是社會模式,反過來也保障社會模式。中國獨特的政治模式,為六十年的成功提供了首腦,即政治保障。總結中國政治模式,是為了延續適合我國社會結構和社會意識的政治文明,抵制民主與專制兩分的新蒙昧主義。

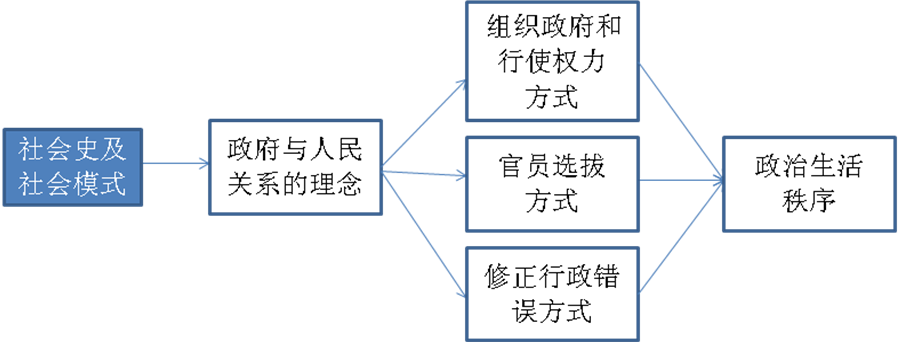

政治模式不是少數學人和政治家拍腦袋的結果,而是從歷史的曲折中磨合而來,是以社會模式為基礎的“上層建筑”。這個上層建筑是制度化了的政府權力產生、構成、行使、糾錯的方式。作為管理社會機構的政府靠壟斷暴力和稅收權而存在,但其生命力主要來自于,組成政府的人屬于“賢能”之輩,更來自于社會流行的政治觀念。因此,政治模式一般包含四類基本要素:(1)關于政府與人民關系的政治理念;(2)依照上述理念選拔和更換官員的方式;(3)依照上述理念組織政府、行使政府權力的方式;(4)依照上述理念修正行政錯誤的方式。具體到中國,當代中國的政治模式也是由四個支柱構成:(1)現代民本主義的民主理念;(2)強調功過考評的官員遴選機制;(3)先進、無私、團結的執政集團;(4)獨特的政府分工制衡糾錯機制。

瑪雅:怎么理解“現代民本主義的民主理念”?民本主義和民主主義并不一樣。

潘維:民本主義的含義是,政府存在的唯一理由在于照看全體民眾的福祉,否則“造反有理”,政府理應被推翻。這種“主義”明顯是中國社會的家庭倫理觀在政治生活中的延伸。民本主義思想源自中華的上古時代,《尚書》最早記述了民本主義思想。《尚書·夏書·五子之歌》說,“皇祖有訓,民可近,不可下;民惟邦本,本固邦寧”。《尚書·周書·蔡仲之命》說,“皇天無親,唯德是輔”。意思是,“以民為本”的政府是有“德”的政府;不以民為本的政府就失“天命”,就沒有“正當性”。西周的民本思想為“百家”所共奉,故有漢武以降儒家兩千多年道統。在儒門正統觀念里,官員應“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”。自王朝而民國,民本主義稱為“民生主義”;自民國而人民共和國,民本主義稱為“為人民服務”。在今天,民本主義被具化成“權為民所用,情為民所系,利為民所謀”的“新三民主義”。政府的這種權力觀、情感觀和利益觀,是中國獨有的官民關系思想。所以說,民本主義的底蘊極為深厚,是中國一脈相承、萬世一系的主流意識形態,是正統的官民共識,是官權正當性的根本,早已融化到中華文化的基因和血脈之中。

中國傳統政體以民本主義為意識形態,成就了有朝代更替而無政體更替,壽命長達兩千年之久的獨特而出色的政治體制。近代以來,隨著西方民權觀念引入,市場力量的勃興,中國民本主義增加了關于人民權力的意識。拋棄“皇家”,由人民代表組成政府,稱為“民主”。現代中國的民主主義與承認強勢社會集團利益的西方民主有重大不同。中國的民主主義,是民本的民主主義,依然以人民代表公正廉明地照顧“百姓福祉”為根本。對中國“百姓”來說,利益集團政治的“黨爭”,即西方式民主,并沒有必然的合法性。

瑪雅:“強調功過考評的官員遴選機制”,也是民本主義意識形態的產物?

潘維:選賢任能是所有政府體制的核心問題。在西方,強權政治為社會公認,利益集團組成黨派,黨派代表靠相對多數票支持獲得政治權力,以政治權力維護本集團利益。在中國,民本主義的中立政治為社會公認。從制度而言,建立“公正廉明”維護全民利益的政府,只能實行科層文官制,即由行政主導的政府。

中國“中央六部,吏部為首”的制度可上溯到三千年前的《周禮》。隋唐興科舉,標志中國文官制的成熟,迄今已一千六百多年。不同于西式的democracy(選舉民主)和autocracy(個人專制),中國文官制是大眾型的meritocracy(績優選拔制),來自上古的功勛制。今日中國政府主要由考選出的文官組成,全部黨政系統官員都被納入公務員體系,依據服務人民福祉的政績升調獎懲。

就服務于社會需求而言,“績優選拔制”與“集團代表競爭制”都有內在的缺陷,卻是不同社會結構和社會意識的結果。考評機制難在拒絕結黨營私的裙帶關系,難在與時俱進地調整評估系統,保持績效評估的精確。但是比起治理競選機制內在的利益輸送,完善考評機制要容易得多。

瑪雅:西方民主在中國政治文化中沒有必然的合法性,中國政體的合法性又是如何建立的?

潘維:中國政治模式最根本的特征是擁有一個先進的執政集團。中國共產黨是當下領導中國現代化事業的執政集團。這個集團宣稱代表全體人民向現代化前進的福祉,公正無私、紀律嚴明、團結統一,使分散自由的中華民族擁有堅強的政治領導核心。

瑪雅:可這只是一種理想狀態。現實中,腐敗已經造成執政黨和政府的公信力大大流失。

潘維:一點不錯,執政黨也會退化。不過與議會政治中集團利益的黨爭弊端不同,為社會整體利益服務的中立政治,最大的問題是以權謀私。相當數量的黨官以公權謀私利,成為社會極少數暴富家庭,是執政黨退化的明顯標志。從歷史上看,一旦核心執政集團喪失理想,道德墮落,紀律松弛,“先進、無私、團結”這三大特征就消失了。此時,執政集團必然懶惰無能,貪污腐敗,分裂成相互爭奪權力的私利集團。由此,中華民族必然陷入政治混戰,乃至分疆裂土,直至產生一個新的“先進、無私、團結”的執政集團。

今天的中國共產黨如何保持先進、無私和團結?靠的是不間斷的“黨的建設”。黨的生命線就在于,通過黨的建設維護自己先鋒隊的“精英性質”,要求黨政官員由“特殊材料制成”,操守高于普通民眾。黨建手段因時而異,但萬變不離其宗,核心是防微杜漸,讓普通黨員和廣大群眾來監督黨的干部。群眾監督不是“群眾運動”,借口害怕“運動”而拒絕群眾監督,早晚會釀成“水可覆舟”的真正的群眾運動。群眾監督是執政黨防治貪腐最為有效的機制。依靠這種機制,共產黨才能做到先進、無私、團結。黨的建設成敗攸關中華民族先鋒隊的命運,攸關中華民族現代化事業的命運。黨建的成敗只有一條標準:嚴肅黨紀,遏止貪污腐敗之風。共產黨對其腐敗官員采取紀律上的霹靂手段,方顯出對中華百姓的菩薩心腸。

瑪雅:權力監督制衡問題,是當今中國政治生活中一個大問題。你怎么定義和評價“獨特的政府分工制衡糾錯機制”?

潘維:中國的政府機構設置與世界上多數國家沒有重大區別,別國有的,我們基本都有。我們還有一些別國沒有的黨政機構。在政府機制中,糾錯制衡機制最能體現成文和不成文制度的精致。在制衡方面,中國制度凸顯獨特性,也最具爭議。

“制衡”(checks and balances)減少因領導人“濫權”而犯錯誤的機會,也提供糾正錯誤的機會。中華政體里有沒有制衡機制?當然有。如果沒有制衡機制,官員任意胡作非為,中華政治文明早就崩潰了,怎么可能是世界上延續最長久的文明?如果仔細考察就可以發現,中國官員受到很多制約。比如明朝,號稱是最專制的朝代,但御史在皇帝面前“犯顏直諫”的人很多。皇帝不愛聽批評,就下令當庭打他們,可越打他們就越要說,被皇上打說明忠誠正直,打死了能光宗耀祖。皇帝不敢了,索性不見朝臣,不上朝了。所以,說中國皇帝絕對專制,毫無禁忌,想干什么就干什么,這是后人的妄斷。

西方體制普遍實行“分權制衡”,政府內部主要的權力部門各自獨立,互不隸屬。美國實行立法、行政、司法“三權分立”,歐洲多數國家實行“兩權分立”,即司法獨立,但立法權與行政權重合。與西方體制不同,中國體制在法理上比歐洲更強調“議會主權”,規定“一切權力歸人民代表大會”。因為作為執政黨的共產黨在人民代表大會中占多數席位,權力集中于共產黨,貌似缺少制衡。但實際上,中國實行“分工制衡”。

我把中國的分工制衡依次分為十類:第一是官民共奉的民本主義觀念,對官員形成軟制衡。第二是黨政制度互相制衡。第三是黨和國家的“民主集中制”,民主與集中相互制衡。第四是任期制和年齡限制。第五是在政治局領導下的中央紀檢監察機構,也包括專業的法院、檢察院及反貪機構。第六是官員異地交流和異地任職制度。第七是人大、政協制度,這兩個機構對決策形成了相當明顯的制約。第八是政府名下的輿情上達機構。第九是各政府部門及其所屬政策研究機構的利益視角不同,導致相互制衡和決策謹慎。第十是中央與地方的相互制衡。

中國的分工制衡并不完善。但夸大制度的作用,夸大西方分權制衡的完美,要求照搬西方分權模式也不可取。盡管跌跌撞撞,中國政府在以往六十年里,把世界上人口最多、差異最大的國家帶上高速發展的軌道,而且維持了社會秩序的穩定。

子模式三:國民經濟

瑪雅:最后一個子模式是經濟模式,也是由四個支柱構成的?

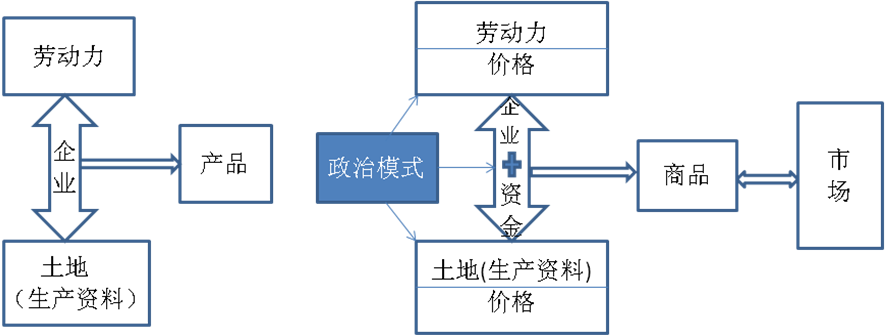

潘維:經濟模式的理論基礎相當簡單。經濟教科書從討論經濟生活的“三要素”——土地、勞力、貨幣——開始,概括經濟模式也從三要素出發,以求共識。然而,經濟三要素還應補充一個要素,就是企業,因為把生產資料、勞力、貨幣三要素連接在一起的是企業。造成經濟四要素——勞力、土地、貨幣、企業——變異和差異的深層基礎是社會模式,直接原因是政治模式。正因如此,幾乎所有解釋經濟生活的經濟學家都會離開本行,溯源到政治。

從經濟四要素出發進行概括,中國經濟模式也由四大支柱構成:(1)國家對土地的控制權和民間的有限土地使用權;(2)國有的金融和大型企業及事業機構;(3)(以家庭和社區中小企業為基礎的)自由的勞動力市場;(4)(以家庭和社區中小企業為基礎的)自由競爭的商品-資本市場。四大支柱分成兩部分,一部分是“國”,一部分是“民”。國與民兩部分互為支撐,故稱“國民”經濟模式。

“國民”經濟模式這四個支柱簡單到無需太多解釋。首先,國家對土地的控制權就是土地國有。實際情況要復雜一點,農村的耕地集體所有,但集體所有的土地受國家控制,不能隨意轉變為非農用地。中國土地公有私用,私人和企業可以購買一定年限的土地使用權。

第二,中國的金融業主要是國有的,至少是國家控股的。國家通過擁有的各種大型金融機構調控金融市場。國家還擁有一些控制經濟命脈的行業,如石油、鐵路、電力、通訊、道路、航空、自來水,等等。中國還有國有的“事業單位”,主要指教育、科研、體育、醫療等機構。

第三,中國企業的主體不是國有企業,而是家庭企業和社區集體企業。這些企業的用工屬于世界上最自由的一類,導致中國高度自由的勞動力市場。

最后,中國的中小企業是商品市場的主要供應者,所以商品生產的自由競爭強度非常高。中國的資本市場也在迅速形成之中,其開放沒有意識形態問題,主要是技術問題。我們原來以為,西方金融業非常開放,最近才發現,其開放具有很多技術性限制的前提。十幾年后,我們將看到,中國成為世界金融開放的旗手,正如中國已經成為自由貿易的旗手。

中國經濟模式是獨特的。它不是蘇聯式的“產品經濟”,因為不依靠“全民所有制”。它也不是英美式的“市場經濟”,因為不以私有產權為基礎。它同樣不是西北歐的“社會市場經濟”,因為不支持高稅率、高福利。它更不是德國和日本史上的“國家資本主義”,因為沒有被少數大型私有企業主導,大型私有企業也不是中國勞動力的主要雇主。中國經濟是“國”與“民”相互支撐的“社會主義市場經濟”。中國“國民”經濟模式解決計劃經濟缺乏動力、市場經濟缺乏情義、福利經濟缺乏效率的問題,空前地調動了全國工商業勞動者的積極性,刺激了企業間的激烈競爭,帶來物質生產的極大豐富。

我并不是說中國經濟模式沒有缺陷,或者比其他模式高明。任何一種經濟模式,在地球五分之一人口面前運作,在城鄉差距,在從南到北、從沿海到高原的巨大差異下運作,都會漏洞百出,弊端叢生。我想說明的是,任何經濟模式的形成都不是偶然的,而是長期試錯的結果,是具體的國情條件使然。中華一貫的思想方法是實事求是,中國的經濟模式不應按照某種流行的意識形態或少數強大國家的偏好而變換,也不應該按照“資本”的要求變換。國內左派指責中國搞資本主義,右派指責中國堅持社會主義,可誰又能否認中國創造了“經濟奇跡”?在活生生的事實面前,“進口”的意識形態概念如此蒼白和尷尬,“自學”的時代催生自信的“中國派”。

“鯤鵬模式”的成功或失敗

瑪雅:從這三個子模式中,你是如何抽象出中國模式,以及評價這個模式?

潘維:把這三個子模式整合到一起抽象出來的中國模式,我稱之為“鯤鵬模式”。我對這個模式有三點評價:

第一,中國模式由社會、政治、經濟三個子模式的十二個支柱組成。三個子模式的關系是,“社稷”塑造“民本”的政府,“民本”的政府保障“社稷”體制,也塑造“國民”經濟。換個比較形象的說法,政治模式是首腦,社會模式是軀干,經濟模式提供翅膀。中華因為這樣一個模式而騰飛。

“鯤鵬模式”的名稱從《莊子·逍遙游》而來。鯤是一條巨大的魚,嬗變為一只巨大的鳥,騰空而起,即鯤鵬。鯤鵬“背若泰山,翼若垂天之云;水擊三千里,摶扶搖羊角而上者九萬里;絕云氣,負青天”。“摶”字音及義皆同“團”。“扶搖”和“羊角”為兩種旋風,使我想到蘇聯模式和美歐模式的力量。中國模式體量巨大,好似鯤鵬,前三十年迎風破浪“水擊三千里”,后三十年駕著蘇聯模式和美歐模式兩股“旋風”沖天而上。

第二,中國模式以較低的代價形成,后來居上。中國發展模式的歷史代價明顯小于美歐模式和蘇聯模式形成的歷史代價,也小于日本模式形成的歷史代價。中國成功的基礎不包括侵略性的軍事和政治經濟機器,不包括通過武力向全球殖民建國,實行種族壓迫甚至種族滅絕,也不包括發動兩次世界大戰和不斷的區域戰爭。

第三,中國模式的弱點極為明顯。最突出的問題是,中國法治尚不健全,執政集團可能趨于退化。先進統一的執政集團是中華政體的核心。政體功能最強大的部分來自執政集團,最脆弱之處也在執政集團。當這個集團先進、無私、團結,整個中華民族就勢不可當。當這個集團喪失理念,渙散分裂,官員謀私,就會脫離人民,使行政網格脫離社會網格,致使“群龍無首”,國衰民窮。而今,人民共和國走過了六十年,來到一個新的十字路口,如果中國共產黨能夠厲行法治、制止腐敗,并且避免落入臺灣式的選舉陷阱,中國模式就能得以完善,得以持久。

瑪雅:從思想淵源來說,中國模式的哲學思想基礎是什么?

潘維:我對中國模式理論的研究主要是抽象概括中國模式,比較中國模式和西方模式的區別,并給出比較歷史的解釋,我沒有著重追溯中國模式的哲學思想基礎。關于這個問題,香港中文大學王紹光教授的觀點我很認同。他認為,因為反封建的需要,中古以后的西方發展出“權利本位”思想,而中國的“責任本位”思想則延續至今。“責任本位”和“權利本位”兩個概念凝聚了中西方思想的基本差異,這種差異構成了中西模式差異的思想淵源。

權利本位強調個人享有其他個人不得侵犯的“權利”。如此,“天賦人權”成為近代西方社會組織的起點。權利本位給國家與社會兩分、私有產權、隱私權、投票權、問責制等,提供了哲學思辨基礎。責任本位強調個人處于特定角色時對其他人必須擔負的責任。“三綱五常”表達了中國傳統社會的責任本位,明確各自社會角色的責任,“為人民服務”則表達了中國現代社會的責任本位。權利本位強調“分”、責任本位強調“和”。

責任本位是中國“社稷”觀念的基石,社稷使官民彼此嵌入,相互依存。責任本位也是“民本”觀念的基石,民本使官員和政府對民眾具有“責任和承擔”(responsibility and responsiveness),迥異于權利本位的“問責”(accountability)。責任本位還構成了“國民”觀念的基石,為民之福祉協調平衡國有與民有。可以說,責任本位構成了中國模式的哲學思想基礎。

瑪雅:前面你談到,中國當下出現了很多問題。這些問題是受西方意識形態和話語體系影響的結果,是因為背離了中國模式。為什么這么說?

潘維:中國模式來自六十年人民共和國的歷史,也基于數千年華夏“取經”文明的傳承。中國模式有其獨特性,是中國成功的原因,棄之則成為失敗的原因。中國是“人民共和國”,人民共和國最應當被記住的是“人民”兩個字。不管是政治模式、社會模式,還是經濟模式,中國有一條是從《尚書》開始,從古到今貫穿始終的,那就是人民性。這個國家、這個政府,著眼點和立足點都是這塊土地上的人民。

西學給我們的基本結論是:現代社會應當由“市民會社”組成,平衡所謂的“國家”。西方社會大體是在階級分化的基礎上出現多元的“會社”;會社爭奪“國家”平臺,甚至“俘獲”(capture)“國家”,以保障本集團的利益。換句話說,社會集團的利益斗爭要求國家與社會兩分,要求分權制衡。

中國自由小農的家庭社會不催生階級或社會利益集團,不催生集團政治意識,或者稱為“強權意識”。中國今天擁有現代工業,擁有世界上最強大的制造業,是世界最大的商品生產基地,但中國的現代工業沒有催生西方式的利益集團,也沒有催生普遍的集團政治意識。集團政治在中國意識里沒有正當性,親民、中立、公正廉明的政府才是正當的。我們一直認為,西方對社會的理解很先進。但在當今中華文明復興的時候,我們可以大膽地說,社區單位與政府相互契合的組織,還有人民與人民、人民與政府的“和諧社會”理念,比起那種“國家”和“社會”兩分的組織以及市民會社利益爭斗均勢的理念而言,未必是落后的。反之,集團與集團斗,社會與國家斗,會使我們的政府拋棄民本觀,背離人民,會使我們的國家倒退、落后,像多數后進國家那樣被西方國家“分而治之”。而官民有共同的理念和目標,力氣往一處使,中國就能快速發展進步。因為,我們不是“普通”的發展中國家,更不是西方國家;因為,我們有自己獨特的社會、政治、經濟模式,有我們的中國模式。

瑪雅:有人會問,中國今天成就顯著,我們說是中國模式的成功。二十年后如果像某些人希望的那樣,中國失敗了,甚至崩潰了,又該如何解釋?

潘維:如果二十年后中國垮掉了,中國模式失敗了,就是因為喪失了人民性。這個結果可能嗎?當然可能,什么模式都有可能失敗。中華民族歷史上從來都有失敗,但是不能說,中華民族從來沒有成功過,這一點必須清晰。

可是在今天這個世界上,失敗來自于什么?正如我在《核時代的意識形態》一文中所說,自原子彈時代降臨,人類生存方式的主要競爭手段出現了根本變化。思想戰線上的競爭,即政治觀念體系的競爭,成了生存競爭的主要手段。民心向背依然決定競爭的勝負,但政治話語權之爭決定民心向背。我們已經看到,蘇聯的潰敗與軍事技術和生產能力幾乎無關。蘇聯失敗是其知識界首先被西方征服,然后其領導集團被征服,最終導致了觀念上的崩潰和投降。于是整個民族陷入混亂和困頓,陷入失敗的絕望。同樣,中國未來如果垮掉,中國模式如果失敗,很可能也是從政治話語權開始的,是被人說著說著就說成了,中國必須拋棄自己獨特的發展道路,必須分為利益集團,讓利益集團公開博弈,然后政府被利益集團捕獲,拋棄民本思想,不再照顧全體人民的福祉。現在,這套話語系統已經開始建立了,國家社會兩分、民主專制兩分、市場計劃兩分,已經滲透在我們整個意識形態話語系統里。事實上,改革開放面臨的最大悖論就是,物質生產越成功,學界和政界中與我國的政體離心離德的人反而越多。

確立對中華發展道路的自覺

瑪雅:從這個意義上說,總結中國模式,也是為中國的政治體制辯護?

潘維:在現行黨政體制下,我國取得了舉世公認的巨大成就。但我們不僅遭到西方的指責,而且遭遇本國知識界依據西方“自由民主”話語的指責。許多人以為中國不會被“罵”垮,這是幼稚的。由于對我國政體正當性的自我懷疑,所謂“政治改革”成了我們的正式綱領。“政治改革滯后于經濟改革”不僅是我國知識界的主流認知,而且已經是官方話語的一部分。對西方“普世價值”的迷信,特別是對競爭選舉制度的迷信,已經滲透到我國決策層,開始威脅中國黨政體制的前途。對很多掌握話語權的知識精英來說,改革不是改良,不是完善行政體制,而是從“專制”改成“民主”,是拆房子——拆掉故宮建白宮。然而,世界上只有一個白宮,中國即使建成“白宮”,也是假的。假白宮不是解放的標志,是被真白宮奴役的標志。

中國現存政體當然有毛病,正如世界所有現存政體都有毛病。可中國政體比其他政體毛病更多嗎?為什么拒不承認六十年的巨大進步,正是在這個體制下取得的?假如沒有戰爭和占領,能有今日美國?拆了故宮建白宮,真能把中國變成美國嗎?這難道不是戈爾巴喬夫和葉利欽曾經的臆想?因為種種地理、歷史、文化原因,中華的生存方式從來就是獨特的,中華政體也向來獨特。中華悠久、復雜、獨特的政治文明,豈是民主和專制兩個政治標簽所能概括的?

中國政體是先鋒黨制度,不是政黨輪替執政的制度。如果先鋒黨腐朽了,就會被人民推翻,取而代之以新的先鋒黨。我不否認,執政黨今天的腐敗問題十分嚴重,到了非用重典難以遏制的程度。但共產黨的“天命”氣數大概還沒到談論“輪替交接”的地步,而且應當說,正在走向新的成功呢。六十年來,中國政府出色地滿足了“百姓”的三類六種需求,即眼下和長遠的需求、部分和整體的需求,以及既要發展又要安定團結的需求。目前,中國民眾對政府的信任度相當高,是全世界所有國家的人民中對本國政府信任度最高的。

所有現存的政體都漏洞百出。關于政體的理想不是現實,也永遠不可能替代現實的政體。而且,任何政體,放在鄉村與城市人口對半的中國,放在東西南北巨大差異的中國,都會顯得蒼白。體制有毛病需要改善,正如人有病需要服藥。但是服藥不等于服毒自殺,蘇聯的對手就是這樣誘導其自殺的——通過沒有硝煙的意識形態戰爭,通過蘇聯那批天真的知識精英和政治精英。

瑪雅:應該如何應對這種新蒙昧主義?

潘維:蒙昧主義是偏見的溫床,偏見煽動對抗。中世紀歐洲曾經盛行“蒙昧主義”,把世界分成“基督徒與異教徒”兩大類。冷戰后的世界盛行“新蒙昧主義”,把世界分成“民主與專制”兩大類。解構新蒙昧主義沒有別的辦法,科學是去昧的唯一武器,啟蒙只能靠政治科學知識。過去的中國模式曾經給了歐洲啟蒙運動重要的啟發,今天的中國道路也應成為世界新啟蒙運動的發動機。對新蒙昧主義而言,中國政治模式可說是一種“啟蒙”。

思想戰線上的競爭有兩大任務,第一,要解構所謂“普世”價值,把一個藥方應付百病的荒唐道破;第二,要實事求是地總結中華的生存方式,給出讓知識界信服的關于“中國道路”或者“中國模式”的闡述和理論解釋。一個是破,破一個國際性的霸權話語系統;一個是立,在我國知識界確立對自己生存方式的自覺,也就是對中華發展道路的自覺。

再說一遍,我們不是為對立而對立,是為擺脫思想桎梏,為中華的生存而對立。思想上的破與立是生存競爭的主戰場,強大的武器批判能力攸關中華文明的興衰續絕。這正是總結中國模式、建立中國模式理論的意義所在。

(訪談時間:2009年1月,訪談地點:北京)

2009年3月于北京

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號