再論馬克思對“資本來到世間”的注釋問題

徐 洋

摘要:馬克思在《資本論》第一卷寫有一條注釋,引證鄧寧《工聯和罷工》中有關資本和利潤關系的論述。由于引號使用和翻譯表述的問題,一直以來有人對這條注釋有所誤解。實際上,這條注釋所涉雜志不是《評論家季刊》,而是《評論季刊》;注釋引號里的所有話語,也并不都是《評論季刊》匿名評論家說的,而主要是鄧寧自己所說。進一步考證發現,馬克思的這條注釋在馬克思恩格斯親自編定的《資本論》第一卷六個版本中的寫法不盡相同;此后其他人編譯的各種版本,這條注釋的寫法也各有差異。即便引號中一直以來被認為是鄧寧引自《評論季刊》的頭一句話,事實上也只有前半句是引自該刊,后半句則是鄧寧引申的。鄧寧雖然是為了駁斥資產階級對工聯和罷工的污蔑而撰寫《工聯和罷工》,但由于沒有科學理論指引,他的理論出發點和最后結論某種程度上與資產階級理論家并無二致。

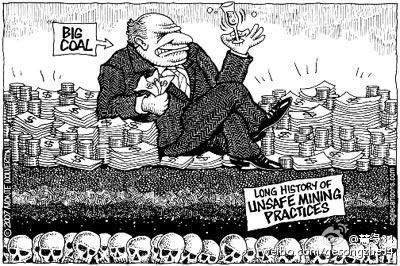

馬克思在《資本論》第一卷第七篇第二十四章《所謂原始積累》中寫下一句名言:“資本來到世間,從頭到腳,每個毛孔都滴著血和骯臟的東西。”(1)

馬克思還為這句話加了一條有名的注釋,注碼為250:

(250)《評論家季刊》說:“資本逃避動亂和紛爭,它的本性是膽怯的。這是真的,但還不是全部真理。資本害怕沒有利潤或利潤太少,就像自然界害怕真空一樣。一旦有適當的利潤,資本就膽大起來。如果有10%的利潤,它就保證到處被使用;有20%的利潤,它就活躍起來;有50%的利潤,它就鋌而走險;為了100%的利潤,它就敢踐踏一切人間法律;有300%的利潤,它就敢犯任何罪行,甚至冒絞首的危險。如果動亂和紛爭能帶來利潤,它就會鼓勵動亂和紛爭。走私和販賣奴隸就是證明。”(托·約·鄧寧《工聯和罷工》1860年倫敦版第35、36頁)(2)

此前也曾有學者撰文探討這條注釋,指出其中存在的問題。最近我讀到上海外國語大學德語系梁錫江教授的文章《馬克思關于“資本與利潤”引證的翻譯和傳播》(3),對這個問題作了較為詳細的考證。本文在梁文基礎上,對這個問題再作幾點補充和說明。

梁文進而指出,馬克思按照德語習慣將英語單詞Quarterly Reviewer首字母大寫,恰好與英語雜志本身首字母大寫的規則重合,這使得缺乏背景知識的譯者很容易將其整體誤解為雜志的名稱。梁文舉出俄文版為證:Капитал,— говоритQuarterly Reviewer, —избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда ...(T.J.Dunning, цит. соч.,стр.35, 36);并評論說:“俄語版直接在‘Quarterly Reviewer’上加了引號,這說明俄語譯者可能因為時代和地域的限制而對相關背景缺乏了解,將其誤解為雜志名,而這也直接影響了以俄語版為藍本的漢語版的翻譯。反觀英語譯本,一方面是英語譯者對于英國雜志更熟悉了解,另一方面也因為譯者大概率找到了登寧的原著,對這部分的翻譯基本與登寧原文一致。”

一、梁錫江教授文章的論證和觀點

為了確證馬克思到底引證了哪些話,梁文找到了馬克思所引用的鄧寧《工聯和罷工》的英文原文:

THE “QUARTERLY REVIEW”

Capital is said by this reviewer to fly turbulence and strife, and to be timid, which is very true; but this is very incompletely stating the question. Capital eschews no profit, or very small profit, just as Nature was formerly said to abhor a vacuum. With adequate profit, capital is very bold. A certain 10 per cent. will ensure its employment anywhere; 20 per cent. certain will produce eagerness; 50 per cent. positive audacity; 100 per cent. will make it ready to trample on all human laws; 300 per cent., and there is not a crime at which it will scruple nor a risk it will not run, even to the chance of its owner being hanged. If turbulence and strife will bring a profit, it will freely encourage both. Smuggling and the slave trade has amply proved all that is here stated…

梁文給出馬克思的德文原文(4)進行對比:

„Kapital“, „sagt der Quarterly Reviewer, „flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit. Das Kapital hat einen horror vor Abwesenheit von Profit, oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Procent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Procent, es wird lebhaft; 50 Procent, positiv waghalsig; für 100 Procent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Procent, und es existirt kein Verbrechen, das es nicht riskirt, selbst auf Gefahr des Galgens. Wenn Tumult und Streit Profit bringen, wird es sie beide enkouragiren. Beweis: Schmuggel und Sklavenhandel.“(T.J.Dunning, l.c., p.35, 36.)

首先,梁文指出所涉雜志名應該是《評論季刊》,而不是《評論家季刊》。梁文認為,馬克思文中的sagt der Quarterly Reviewer只能與鄧寧文中的said by this reviewer相對應,這里的Reviewer只能是指評論者,而不能看作《評論家季刊》這個并不存在的刊名的一部分。按照梁文的理解,馬克思寫的其實是:“《[評論]季刊》的這位評論家說”,而不是“《評論家季刊》說”。

其次,梁文認為,馬克思使用引號不當導致了另外的問題,即讀者會誤以為引號中的話都是《評論季刊》的匿名評論者說的。梁文指出,鄧寧所引用的《評論季刊》匿名評論家的話,只有“資本逃避動亂和紛爭,它的本性是膽怯的”這一句;而且通過文本比對可知,“它的本性是膽怯的”這半句并未出現在評論文章中,“應為登寧綜合文章內容進行的總結”;此后所有的話都是鄧寧自己說的,是鄧寧接著《評論季刊》那位評論家的這句話發表的自己的觀點。而由于馬克思使用的引號一引到底,讀者會誤以為所有的話都是《評論季刊》的評論家說的,只不過鄧寧引用了過來,而馬克思又作了轉引。至于馬克思引號使用錯誤的原因,梁文猜測說:“馬克思在引述的問題上犯了一個語言理解上的小錯誤,在讀到登寧英語原文‘be said to’時,他可能誤以為后面都是評論者述說的內容,于是就在翻譯整段內容的時候,全部加上了引號,而這也造成了后續的俄語版以及漢語版都出現了錯誤。只有英語版因為使用的是登寧原文而避免了這個錯誤。”

筆者對這個問題再次作了考察,基本上證實了梁文的結論。筆者擬再從以下六個方面作出補充或者說明:第一,這條注釋在《資本論》第一卷各版中的差異;第二,鄧寧《工聯和罷工》所針對的論著;第三,鄧寧《工聯和罷工》小冊子;第四,《評論季刊》上的匿名評論家是誰;第五,這條腳注在MEGA版及其他有關版本中的情況;第六,這條注釋在歷史上的中譯本中的變化。

二、六個方面的補充或者說明

(一)這條注釋在《資本論》第一卷各版中的差異

筆者考察了《資本論》第一卷由馬克思恩格斯編定的所有六個版本,結果發現這個注釋的寫法并非一直如此。

《資本論》第一卷1867年德文第一版

250) „Kapital, sagt der Q u a r t e r l y R e v i e w e r, flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit...“ (T.J.D u n n i n g l.c., p.36.)(該版第742頁)

筆者驚訝地發現,在1867年德文第一版中,der Quarterly Reviewer幾個詞本來就在引號里面。如果按照初版翻譯,這段話可以譯作:“《評論家季刊》說(或者《季刊》的評論家說):資本逃避動亂和紛爭,它的本性是膽怯的。這是真的,但還不是全部真理……”此外,尚需注意,這個初版即在出處中遺漏了第35頁。

《資本論》第一卷1872年德文第二版及以后各版

250) „Kapital“, sagt der Quarterly Reviewer, „flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit...“(T.J.Dunning l.c.p.36.)(德文第2版第790—791頁;德文第3版第787—788頁;德文第4版第726頁)

從1872年德文第二版起(1883年德文第三版和1890年德文第四版同,狄茨出版社的《資本論》第一卷即以恩格斯1890年德文第四版為底本),由于在Kapital之后加了后引號,在flieht之前加上了前引號,這樣就把der Quarterly Reviewer幾個詞拿到引號外面來了,從而外觀上der Quarterly Reviewer就成了整段引文的述說者。附帶指出,這條腳注在后來的三個德文版中都漏了第35頁,1890年德文第四版還把鄧寧的名字縮寫T.J.錯印成P.J.。

《資本論》第一卷1872—1875年法文版

2.Le capital, dit laQuarterly Review, fuit le tumulte et les disputes, et est timide par nature. Cela est très-vrai, mais ce n’est pas pourtant toute la vérité...F.J.Dunning, l.c., p.436.(該版第340頁右欄注2)

在馬克思校訂的法文版中,首先,雜志直接用的是英文原名Quaterly Review, 即《評論季刊》,而不是《評論家季刊》;而且用的是斜體,可視為書名號。其次,dit laQuarterly Review即“《評論季刊》說”在引號之內。此外,法文原版的出處F.J.Dunning, l.c., p.436有兩處錯誤,一是鄧寧的名字縮寫錯為F.J.,二是頁碼錯為p.436。

《資本論》第一卷1887年英文版

2 “Capital is said by a Quarterly Reviewer to fly turbulence and strife, and to be timid, which is very true; but this is very incompletely stating the question...” (P.J.Dunning, l.c., p.35.)(該版第786頁)

在恩格斯審定的英文版中,這里寫的是a Quarterly Reviewer, 從外觀上來說,似乎既可以翻譯為“某個《評論家季刊》”,也可以譯為“某個《季刊》評論家”。此外,英文版的出處P.J.Dunning, l.c., p.35也出現兩處錯誤,一是鄧寧的名字縮寫錯為P.J.,二是頁碼漏了第36頁。

英文版并非直接翻譯自德文,而是很大程度上采用了鄧寧的英文原文。梁文中肯指出:“在這里,英語譯本主要將原文的‘by this reviewer’改為了‘by a Quarterly Reviewer’(一位《評論季刊》的評論者認為),也是為了在登寧、馬克思以及引用方式之間求得平衡。”

這樣看來,無論是馬克思自己(例如在德文第一版和法文版中),還是恩格斯(例如在英文版中),都曾經正確地沒有把“《評論季刊》說”或“《評論家季刊》說”這幾個詞放在引號之外。馬克思本人的心目中應該也不存在把《評論季刊》誤寫為《評論家季刊》的情節,因為在法文版中,所涉雜志直接寫作《評論季刊》。

那么der Quarterly Reviewer這種寫法本身是否有可能理解為“這家《評論家季刊》”?筆者翻檢《資本論》第一卷1867年版時發現,雖然大多數情況下文獻名打引號了(可視為書名號),但在不少場合文獻名只排為疏排(MEGA改印為斜體),而沒有引號。《威斯敏斯特評論》甚至只寫作Westminster Review, 既沒有引號,也沒有疏排(或斜排)。因此,僅從外觀來看,der Quarterly Reviewer是有可能理解為《評論家季刊》的。

綜上,梁文的基本結論是正確的;他有關增加卷末注以說明相關情況的建議,也是應當認真加以考慮的。不過梁文提出的馬克思引號使用錯誤的原因,似乎還可以商榷。實際上我們看到,馬克思在德文第一版和法文版中,都對引號作了正確的運用。此外,馬克思并非隨手翻到鄧寧《工聯和罷工》的第35—36頁,偶然看到這句話覺得好就引用下來。馬克思在《資本論》第一卷其他地方,還詳細引用了《工聯和罷工》的其他段落。因此,筆者更傾向于認為,馬克思對《工聯和罷工》的抨擊對象和主要觀點很熟悉,他大概率不會“誤以為后面都是評論者述說的內容”。

至于1867年德文第一版中引號的“正確”用法,怎么在1872年以后的各德文版中被印成“錯誤”用法,則還可以進一步探討。

(二)鄧寧《工聯和罷工》所針對的論著

馬克思引證的是鄧寧的小冊子《工聯和罷工》,這是鄧寧針對資產階級陣營反對工聯和罷工的論著而作的。我們來看其中比較重要的三篇:亞當·布萊克《論工資、工聯和罷工》,這是布萊克1859年10月22日在愛丁堡對工人發表的演講的單行本;《愛丁堡評論》1859年10月第CX(即110)卷第224號第X篇文章;倫敦《評論季刊》1859年10月第106卷第212號第VI篇文章。

1.亞當·布萊克《論工資、工聯和罷工》

亞當·布萊克是19世紀英國著名出版商和輝格黨政治活動家。在《論工資、工聯和罷工》的演講中,布萊克從政治經濟學中商品價格的確定談起。他說:“商品的價值并不是一成不變的;商品的價格受到它們在豐裕或者稀缺之間波動的影響。……所有將價格逼到非自然水平或保護某些產品的企圖都帶來了災難性的后果。”(5)布萊克指出,勞動和資本也是商品,也受上述規律的支配,人為因素并不能改變商品價格由供求關系決定的規律。從實際結果來看,工聯組織的罷工往往不僅沒有達到提高工資的目的,反而給工人帶來了巨大損失;這是因為,“如果工人們可以聯合起來確定價格,并決定他們處理自己的勞動力的條件,那么公平的司法也就會要求,而且法律也規定,雇主也享有同樣的權利。他們可以聯合起來降低工資率,并就他們如何雇用工人的條件達成一致。如果工人可以合法地訴諸罷工以迫使工資上漲或作出任何其他讓步,雇主也可以合法地采取停工以迫使工資降低或接受任何其他條款”。(6)布萊克從《愛丁堡評論》中摘引了許多指責工聯為“秘密組織”的例子,以及罷工對工人和本行業造成的巨大“傷害”的例子,還表示對同樣屬于“生而自由的不列顛人”的工人“長期以來屈服于這一秘密法庭的專制”感到不解。(7)

2.《愛丁堡評論》1859年10月第CX(即110)卷第224號第X篇文章

《愛丁堡評論》季刊是出版于1802—1929年的英國著名政治和文學期刊,秉持輝格黨的資產階級自由主義立場。該刊1859年10月第CX(即110)卷第224號第X篇文章評論了四篇文獻。文章本身并無標題,在雜志書眉上印有“秘密的工會組織”一詞。作者指責工聯的組織和運行是秘密的,采用脅迫手段強制工人加入工聯和舉行罷工,這與英國社會的自由精神是不相容的;聲稱罷工對工人階級具有致命的傷害,工聯使整個國家陷入無法無天的狀況。(8)

3. 《評論季刊》1859年10月第106卷第212號第VI篇文章

《評論季刊》是1809—1967年在倫敦出版的英國著名政治和文學評論期刊,秉持托利黨的資產階級保守主義立場,創立的初衷是應對《愛丁堡評論》的觀點,抗衡其影響,主張維護現狀,敵視傾向于改革的作品和著作家。該刊1859年10月第106卷第212號第VI篇文章評論了三篇文獻。文章在書眉上印有“罷工”一詞,相當于標題。(9)這篇評論劍走偏鋒,開篇第一句就對英國工人大加贊揚:“沒有哪里的工人比英國工人更值得雇用。這不僅是因為英國工人比任何其他國家的工人都工作得更努力,而且通常工作質量也更好。”“鑒于英國工人的勤奮、靈巧和獨創性,他們理應得到慷慨的報酬。沒有人會否認他們有權做一天公平的工作,得一天公平的工資;我們也不認為他們沒能獲得它。”(10)由于英國工人報酬優厚,“我們一些最成功的雇主,以及一些最大的資本家,都是直接從工人階級躍升來的,用通俗的話說,他們是自己命運的締造者”(11)。但是由于工聯鼓動罷工,這一前景受到威脅。作者指出,事實證明,罷工并不能達到提高工資的目的,反而帶來相反的結果。不僅如此,罷工還對整個地區的工業造成毀滅性打擊——當工廠主因為提高工資的壓力而無利可圖時,他們就會把資本轉移到其他地方去。(12)

這位評論家隨后寫道:“資本逃避動亂和紛爭,只有在安全和自由中才能繁榮。盡管資本被無端譴責對勞動施行暴政,但資本確實是勞動的動力。資本也是勞動的結果,代表了過去的自我否定、天命和事業。在任何時候,最成功的資本積累者都是從勞動隊伍中崛起的……”(13)最后這位評論家說:“如果階級之間有更多的信任和更多的同情,工人就不會那么情緒化地去罷工,廠主就會更有寬容精神。”(14)

(三)鄧寧《工聯和罷工》小冊子

鄧寧是英國工會活動家和政論家,裝訂工人聯合會書記。《工聯和罷工》僅有52頁,卷首有一篇《告讀者》,交代了兩個意思。一是寫作緣起。本文系根據位于倫敦的裝訂工人聯合會的決議寫成,因而不完全是個人著述,而是代表了該工人聯合會的觀點。二是出版發行。正是這一點對于我們了解本書的觀點和當時英國社會對工聯、罷工的態度很有參考價值。現將有關文字引用如下:

在通過上述決議的會議上提名了兩三家一流出版商后,本書卻是在我們自己的事務所印行的,我們協會的成員無疑會對這一點感到驚訝。因為在對勞動的自由貿易的強烈吶喊聲中,似乎并不存在出版業的自由貿易。盡管為拒絕出版這部作品而以最大的禮貌給出了卓越的理由,但是我們不能向自己隱瞞如下事實:這樣的作品被那些被稱為“受人尊敬”的出版商完全“視為禁忌”;我們并不是說他們會有什么反對意見,而是在我們看來,他們害怕他們所屬的那個階級的“公眾輿論”,我們不必說,這種“公眾輿論”就是死命反對工聯。我們希望我們錯了,但我們不能不認為,無論對問題的雙方都加以了解有多么重要,但在這個問題上,中等階級只希望他們自己這一方為人所知。……因此,我們就自己出版這部作品。(15)

《工聯和罷工》在1873年出版第二版時,在這份《告讀者》最后又增加了一段話,說明這次再版時,聯合會再次聯系了幾家一流出版社,但繼續遭到拒絕。(16)那么《工聯和罷工》這本書到底有無價值呢?第二版在末尾補充了當時剛剛去世的約翰·斯圖亞特·穆勒在其《政治經濟學原理》第五版及以后版次中的一段評語:

誰要想了解工人如何看待工會問題,誰就應讀一讀1860年出版的一本小冊子,題為《工會與罷工,其哲學與意圖》,作者是倫敦裝訂工人聯合會干事T.J.鄧寧。這本杰出的小冊子提出的觀點,有許多我只是部分地贊同,有一些我則完全不敢茍同。但這本小冊子也作了許多健全的論證,并揭露了反對工會和罷工的人常犯的錯誤,讀來令人很受啟發。其他階級的讀者不僅會吃驚地看到工會方面也有許多真理,而且還會吃驚地看到,若是站在工人的立場上,那他們的錯誤觀點就不那么明顯,也不那么令人厭惡了。(17)

資產階級雖然高呼“勞動自由”,卻不愿意出版維護勞動階級的作品;雖然指責工會是“秘密組織”,卻不愿意出版了解工會的必讀書。這真是絕妙諷刺。

鄧寧循著資產階級文人有關工人不懂政治經濟學的指責,從工資的決定談起。他說,工人們都知道,也認可,勞動的價格,如同每一件商品的價格一樣,都是由市場上的長期供應量決定的;假如勞動供給長期大大超過需求,任何事情也不能阻止工資減少;反過來,假如對勞動的需求長期大大超過其供給,那么任何事情也不能阻止工資上漲。鄧寧指出,事實上,對于這兩種情況,工聯很少會去干涉;工聯的成立是為了干涉這兩個極端之間的狀態,因為“在所有的交換中,在由供求關系的變化進行的調整之外,如上所述,從人的本性固有的掠奪本能來看,總有一種欲望,在一方或另一方,想要利用買方或賣方的窘迫狀況,并根據這些窘迫狀況的緊急程度,而榨取相應的好處”(18)。也就是說,工聯所干涉的,不過是資本家在供求關系正常的情況下,依靠自身的優勢地位對處于劣勢的工人所施行的榨取。鄧寧舉例說明這樣的情形。比如在營業疲軟的時候,資本家往往要求降低工資;但是當營業轉為繁忙的時候,這種降低的工資極有可能繼續存在,因而這種并非由于勞動供求狀況的長期變化而產生的減薪就不應當發生。又如雇主之間進行不正當競爭,一方企圖用壓低售價的辦法打倒另一方,卻意圖減少工人的工資來彌補差額,這種不是因為行業中的任何強制性需要,而是僅僅出于競爭而發生的減薪,如果不加以遏制,可能會擴大到整個行業,從而損害工人階級的利益。這些都是決定工資的因素中工人階級有必要加以干預的情形。

而工人單靠自己個人的力量是無法實施這種干預的。鄧寧指出:“就單個而言,雇主在談判中比雇工能夠堅持得更久,而在談判中能夠堅持得最久的人將會掌握他自己的條件,于是工人們就聯合起來,在出賣勞動力的談判中使自己處于某種與雇主平等的地位。這就是工會的基本原理……”(19)他說道:“賣者完全受制于買者,再沒有比由此產生的狀況更為凄慘的了,再沒有比由此產生的暴政更為令人難以忍受的了。”(20)為避免這種凄慘和暴政,工人就聯合起來了。

針對《愛丁堡評論》的匿名評論家指責工聯“秘密”“不負責任”“脅迫”,鄧寧予以有力反駁。他指出,工聯本身是希望公開的,但是“公眾”之所以對工聯知道不多,“只是因為公眾和媒體認為它們過于低賤和微不足道,不值得關注”,工聯的困難是找不到發表門路,不過近年來事情已有很大改觀。相反,秘密狀態被完全保持在雇主協會那邊;現在,秘密行事的是雇主協會,而不是工聯。針對“不負責任”,鄧寧指出,這種說法是出于無知,因為工聯的領導層都是選舉產生的,對工聯成員負責。針對有關工會以恐嚇、暴力等手段“脅迫”工人加入工聯、鼓動罷工的言辭,鄧寧強調,工人參加工聯是為了自己的利益而出于自愿;工聯對少數害群之馬施加懲罰,則是任何一個組織的通例,比如柏克在發表了他對法國大革命的觀點之后,就被他的黨派“絕罰”了,喪失了議會席位,此后就成為一個政治上一文不名的人;而且“事實遠非《泰晤士報》和布萊克先生所設想的那樣,工聯委員會是罷工中的煽動者和領導者;更常見的情況是,工聯委員會通過平息協會成員認為工頭或雇主不公正的待遇而激起的憤怒情緒,來阻止罷工”。(21)

鄧寧強調,罷工往往是不得已而為之:“罷工是最后的手段,因為罷工總是代價高昂,而且會產生相互的敵意”;但是“經常發生的情況是,工人們別無選擇:要么在沒有任何理由的情況下,屈服于暴虐地強制推行的減薪,要么停止勞動”。(22)針對所謂罷工經常失敗、工人不得不接受比罷工之前更為惡劣的條件的說辭,鄧寧指出,“假設工人在付出巨大代價后被擊敗了,雇主的損失也肯定與他們的工人的損失大體相當,此外雇主還有生意上的可能的損失。削減工資往往代價十分昂貴這一事實,阻止了雇主削減工資的企圖,否則的話,雇主會毫不猶豫或毫無顧忌地進行削減。因此,即使在失敗的情況下,罷工也有阻止未來工資進一步下降的強大趨勢”(23)。

在進行論證時,鄧寧引用《評論季刊》有關“資本逃避動亂和紛爭”的言論并予以反駁。在“《評論季刊》”的小標題下,鄧寧寫道:“資本被這位評論家說成要逃避動亂和紛爭,它的本性是膽怯的。這是真的,但還不是全部真理……”(24)與前引《評論季刊》的對應文字比較可以看出,鄧寧所引的話中的確只有“資本逃避動亂和紛爭”一句來自該雜志;“它的本性是膽怯的”這一句在該雜志中并未出現。因此總的來看,鄧寧“資本……逃避動亂和紛爭,它的本性是膽怯的”這句間接引語,既有原評論者的原話,也有鄧寧自己總結的成分。

既然《評論季刊》又是對另外三篇文獻所作的評論,那么是否存在這種可能性:這半句話也不是《評論季刊》的匿名評論者,而是被這位評論家評論的三篇文獻的作者說的?筆者通讀了這三篇文獻之后,并未發現這半句話的只言片語。因而可以斷定,鄧寧《工聯和罷工》中“資本被這位評論家說成要逃避動亂和紛爭”必為《評論季刊》的匿名評論者所說。此后有關利潤越高、資本的膽子越大的描述,就全部出自鄧寧筆下了。這些話駁斥了所謂資本逃避動亂和紛爭、“膽怯”的說法。

客觀上看,鄧寧雖然生動而深刻地揭露了資本一心逐利的本性,但他聲明并不認為所有的資本都是這樣,或者說他并不認為這是資本的本性。鄧寧寫道:“現在,我們提到這一點,并不是為了給資本家蒙上污名,因為我們相信,開頭提到的邪惡本能——所有的都是由此而來的——在我們自己的階級中,正如在使用資本的階級中一樣,也同樣存在。我們的目的是要表明,當勞動和勞動者受各種愚蠢、惡作劇、荒謬和邪惡的侵擾被歸咎于是由他們的工聯造成時,同樣的事情,甚至無限糟糕的事情,也可公正地歸咎于使用其資本的資本家;將這些所謂的任何一種惡行歸咎于工會,就像將我們在這里列舉的所有罪行都歸咎于資本一樣,是同樣荒謬的。資本本身是好的,工聯本身也是如此。”(25)為了進一步表明自己的觀點,鄧寧作了一個比喻:“對資本指控上述嚴重罪行,就像在一個人被橡木棒打得腦漿迸裂,或者一個人的頭部被短鳥槍的子彈打得千瘡百孔時,去指控橡木棒和短鳥槍犯了謀殺罪一樣荒謬。對工會的指控也是如此。”(26)言下之意,資本只要運用適當,就是好的;不過由于人性本惡,資本家往往傾向于侵害工人利益,工聯的成立只不過是為了防止工資的不適當降低罷了。

鄧寧將“導致資本濫用和工聯濫用的原因”歸咎于“人類本性中固有的邪惡本能”即“掠奪本能”,并在最后號召資產階級和工人階級和睦相處:“我們以前說過,雇主和雇員的真正狀態是友好,他們是最真誠的朋友,彼此都是——因為彼此的收入都來自對方。”(27)

此處尚需指出,在鄧寧《工聯和罷工》中,多次出現the “Quarterly” reviewer(《[評論]季刊》的評論家)、the “Edinburgh” reviewer(《愛丁堡[評論]》的評論家)、the reviewer(評論家)、this reviewer(這位評論家)等用語。不妨把馬克思引證時的寫法der Quarterly Reviewer, 看成是直接來自于鄧寧著作中的the “Quarterly” reviewer這一表達。

(四)《評論季刊》的匿名評論家是誰

無論是《愛丁堡評論》,還是倫敦《評論季刊》,其形式主要是匿名作者針對一篇或者同一主題的幾篇新近出版的文獻進行評論,借機表達自己的政治觀點或學術觀點。由于是匿名寫作,考證這些評論家的真實身份就成了學術界的一個難題。筆者在互聯網上搜檢文獻時偶然發現,被鄧寧稱為this reviewer的匿名評論家就是有“西方成功學之父”之稱的塞繆爾·斯邁爾斯(Samuel Smiles)。1859年,斯邁爾斯在《評論季刊》上發表了書眉為“罷工”的評論文章,寫下“資本逃避動亂和紛爭,只有在安全和自由中才能繁榮”一語,勸誡工人不要舉行罷工,以免制造動亂和紛爭。

斯邁爾斯本人是《評論季刊》的經常撰稿人。他1862年把自己在《季刊評論》上發表的文章結集出版,題為《工人的工資、罷工和儲蓄》,其中收有發表于該刊第106卷第212期的《罷工》一文。(28)斯邁爾斯在《自傳》中作了一條腳注,專門交代自己發表在《評論季刊》上的所有文章,其中就有《罷工》這一篇。(29)斯邁爾斯曾在自己的另一本書《發明和工業中的大人物》中寫道:“資本是所有事物中最敏感的。它逃避動亂和紛爭,只有在安全和自由中才能繁榮。它必須完全安全。”(30)這是他對自己在《評論季刊》上的文句的暗引。

(五)這條腳注在MEGA版及其他有關版本中的情況

我們現在回到馬克思的這條腳注本身,看看它在《馬克思恩格斯全集》歷史考證版(MEGA)中的情況。MEGA版共用六卷收載馬克思恩格斯親自編定的《資本論》第一卷的六個版本。經過對比發現,這條注釋在這六卷中的處理方式并不相同。

收載1867年德文第一版的MEGA II/5:

250)„Kapital, sagt derQuarterly Reviewer, flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit...“(T.J.Dunningl.c., p.35, 36.)(MEGA II/5, S.607.47 und 608.36-42)

MEGA II/5卷編者(Eike Kopf為首)除了把原版中的疏排改為斜體,以及補充了出處中遺漏的第35頁并在校勘表中作了交代(MEGA II/5, S.692, 608.42)外,沒有對這條注釋作出改動。

收載1872年德文第二版、1883年德文第三版的MEGA II/6、MEGA II/8:

250)„Kapital, sagt der Quarterly Reviewer, flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit...“(T.J.Dunning l.c., p.35, 36.)(MEGAII/6, S.680. 45-46 und 681.34-40; MEGA II/8, S.710.38-46)

MEGA II/6卷編者(Jürgen Jungnickel為首,Rolf Hecker參加)和MEGA II/8卷編者(Eike Kopf和Rolf Hecker為首)對馬克思的腳注作了一處外觀細微但意義重大的改動:把1872、1883年原版中位于Kapital后面的后引號和flieht前面的前引號刪掉了,從而把sagt der Quarterly Reviewer這幾個詞重新放入引號之內,恢復了1867年德文第一版的做法。編者在校勘表中對這一改動作了交代,并說明是根據1867年版作出的(MEGA II/6, S.1273, 680.45; MEGA II/8, S.983, 710.30)。此外,這兩卷MEGA把原版出處中遺漏的第35頁也補上了,并在校勘表中作了說明(MEGA II/6, S.1273, 681.39-40; MEGA II/8, S.983, 710.45-46)。

收載1872—1875年法文版和1887年英文版的MEGA II/7、MEGA II/9:

74Le capital, dit laQuarterly Review, fuit le tumulte et les disputes, et est timide par nature. Cela est très-vrai, mais ce n’est pas pourtant toute la vérité...T.J.Dunning, l.c., p.35, 36.(MEGAII/7, S.677.35-42)

67 “Capital is said by a Quarterly Reviewer to fly turbulence and strife, and to be timid, which is very true; but this is very incompletely stating the question....” (T.J.Dunning, l.c., pp.35, 36.)(MEGA II/9, S.659.36-44)

通過與法文原版和英文原版比較可以看出,在MEGA版中,這條注釋的注碼發生了變化。在法文原版中,注碼為2,在MEGA版中為74;在英文原版中,注碼為2,在MEGA版中為67。MEGA編者在《編輯說明》中交代說,法文原版是雙欄印刷,每欄注釋重新編碼;在英文原版中,每頁注釋重新編碼;而在MEGA版中,法文版改為通欄印刷,法文版和英文版的注碼出于印制方面的技術性原因,也都改為與德文版一樣的每篇通編碼。此外,兩卷都把原版錯誤的文獻出處改為正確的寫法,并在校勘表中作出說明(MEGA II/7, S.954, 766.42; MEGA II/9, S.6775, 659.43)。

收載1890年德文第四版的MEGA II/10:

„Kapital“, sagt der Quarterly Reviewer, „flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit...“(T.J.Dunning l.c., p.35, 36.)(MEGA II/10, S.682.39-46)

引人注目的是,該版編者(Roland Nietzold為首)不再對1890年德文第四版的原文作出改動,即不再刪除Kapital后面的后引號和flieht前面的前引號,這樣sagt der Quarterly Reviewer這幾個詞就又位于引號之外了。該卷編者只是改正了原版中印錯的文獻出處,并在校勘表中作了交代(MEGA II/10, S.798, 682.46)。

這六卷MEGA的附屬資料卷都對馬克思的這條腳注作了一條編者注,交代鄧寧《工聯和罷工》中對應文字的英文原文。這就說明MEGA編者知道所涉雜志為《評論季刊》;知道引號中的文字,除了第一句話外,其余的都是鄧寧說的。此外,六卷MEGA 都沒有在文獻索引中收錄《評論季刊》。(31)

在對后世,特別是對中文本影響較大版本、譯本中,還有以下四個版本。

考茨基編《資本論》大眾版第一卷(1919年版)

„Kapital“, sagt der „Quarterly Reviewer“,„flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit...“(T.J.Dunning: „Trades-Unions and Strikes. London 1860“, p.36)(該版第688—689頁)

在該版中,這條注釋最大的不同在于der“Quarterly Reviewer”上多了引號,這個引號應當視為書名號。考茨基可能認為所涉雜志應該叫作《評論家季刊》(或者認為馬克思誤寫為“評論家季刊”了),從而對馬克思的文本作了改動。此外,考茨基還把馬克思簡寫作l.c.(即“同上”)的出處補充完整了,不過并沒有補上遺漏的第35頁。

莫斯科馬克思恩格斯列寧研究院編《資本論》大眾版第一卷(1932年)

„Kapital“, sagt derQuarterly Reviewer, „flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit...“(P.J.Dunning: „Trades-Unions etc.“, S.36)(該版第801頁)

在該版中,這條注釋中的最大不同在于derQuarterly Reviewer使用的是斜體。斜體有兩種可能性:一是強調,二是書名號。這里如果說是強調,那么有些牽強,因為作為編者,并沒有理由去改變馬克思文本中的強調和非強調。如果是書名號的話,那么也就有可能是研究院版認為所涉雜志應該叫作《評論家季刊》(或者認為馬克思誤寫為“評論家季刊”了),從而對馬克思的文本作了改動。此外,該版把鄧寧的名字縮寫錯印為P.J.;也對馬克思的l.c.作了擴展,不過只寫出了鄧寧書名的一半,并把原版中表示頁碼的字母p.改為德文字母S.(即頁面Seite的縮寫);而且同樣也沒有補上第35頁。

《馬克思恩格斯全集》俄文第二版第23卷(與梁文引證俄文實為同一譯本)

Капитал,—говоритQuarterly Reviewer, —избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда...(T.J.Dunning, цит. соч., стр. 35, 36)(該版第770頁)

這個版本主要是對Quarterly Reviewer加上了引號,使之變成Quarterly Reviewer,可視為書名號。此外,該版在出處那里補充了原版遺漏的第35頁。補上這個頁碼極其重要,它說明俄文版編譯者很可能查到了鄧寧的《工聯和罷工》。只有與原始文獻核對,才有可能知道馬克思的引文出處遺漏了這個頁碼。既然這樣,俄文版編譯者就應該知道所涉雜志為Quarterly Review; 但俄文版仍然寫成Quarterly Reviewer,個中原因頗令人費解。是否有可能是認為這里是馬克思把Quarterly Review(《評論季刊》)誤寫成Quarterly Reviewer(《評論家季刊》)

《馬克思恩格斯全集》德文版第23卷(與梁文引證德文實為同一譯本)

„Kapital“, sagt der Quarterly Reviewer, „flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit...(T.J.Dunning, l.c., p.35, 36)(該版第788頁)

這個版本除了補充上第35頁,與底本1890年德文第四版完全一致。

(六)這條注釋在歷史上的中譯本中的變化

梁文引用的即中央編譯局譯本,此處不再贅述。其原始底本是恩格斯編定的《資本論》第一卷1890年第四版。我們這里來看歷史上其他中譯本的情況。

最早翻譯這段話的《資本論》第一卷侯外廬、王思華譯本

(注二百五十)“加特萊·里斐烏記者說,資本是躲避混亂與爭端的,牠的性質是怯懦的。這話是很真確的,但不是真理的全面……”(當寧,前引書第三六頁。)”(侯外廬、王思華譯本1936年版第一卷下冊第725頁)

首先,這里出現了“加特萊·里斐烏記者”字樣,顯然是der Quarterly Reviewer的音譯加意譯。譯者或許并不能肯定這是一個書名,因為沒有打豎波浪線即書名號;同樣,譯者應該也不認為這是一個人名,因為沒有打豎直線即人名地名號(該譯本為豎排,這兩種線段是當時豎版書的通用體例)。其次,與der Quarterly Reviewer相對應的譯名“加特萊·里斐烏記者”倒是全部在引號里面。最后,侯王譯本后面的出處也只有第36頁,缺少第35頁。

侯王譯本的底本是《資本論》第一卷1890年德文第四版,具體版次則不詳。侯外廬后來回憶說,他們翻譯時參照了英文、法文和日文幾種譯本。(32)經查閱日本學者高畠素之翻譯的《資本論》第一個日文全譯本,筆者發現這條注釋與der Quarterly Reviewer相對應的地方作クオーターリ·レヴィユー記者(33)。侯王譯本中的“加特萊·里斐烏記者”源于日譯本是無疑了。

隨后翻譯這段話的《資本論》第一卷郭大力、王亞南譯本

250 “評論季刊,曾說資本在逃避混亂與紛擾,它的性質是膽怯的。他這話雖然極其真確,但沒有概括全面的真理……(鄧林格T.J.Dunning著:工會與罷工倫敦1860年第36頁)。”(《資本論》郭大力、王亞南譯本1938年版第一卷下冊第650頁)

郭王譯本在解放后作了兩次修訂,于1953、1963年由人民出版社出版。這條注釋在這兩次修訂本中分別為:

250 “評論季刊上說,資本在逃避混亂與紛擾,它的性質是膽怯的。這是極真確的,但還不是全面的真理……(鄧寧格P.J.Dunning:工會與罷工倫敦1860年第36頁)。”(《資本論》第一卷,郭大力、王亞南譯本,人民出版社1953年版第961頁)

250 “《季刊評論員》說,資本會逃避動亂和紛爭,是膽怯的。這當然是真的,但卻不是全面的真理……(鄧林格:《工會與罷工》第36頁)。”(《資本論》第一卷,郭大力王亞南譯本,人民出版社1963年版第839頁)

首先,我們驚訝地發現,郭大力、王亞南早在1938年就已經把der Quarterly Reviewer譯成《評論季刊》;不過在解放后的最后修訂本中,這個譯名卻被改為《季刊評論員》。其次,郭王譯本把與der Quarterly Reviewer相對應的譯名放在引號之內。最后,在1953年版中,鄧寧的姓名縮寫被錯誤印成P.J.,并且郭王譯本最終也沒有補上出處中遺漏的第35頁。

郭王譯本在1938年版的譯后跋中交代,他們根據的是莫斯科馬恩研究院校正過的德文本。但如果完全按照這個版本翻譯,則不大可能把der Quarterly Reviewer譯為《評論季刊》,并把全部文字放在引號之內。這個譯后跋指出,當時郭王還參照了兩種英文譯本和兩種日文譯本。筆者查閱了塞達爾·伊登和保羅·伊登翻譯的《資本論》第一卷英文版,發現該版在書末所附的索引中列出了條目“Quarterly Review, ” 843。(34)這一條目不僅寫的是所涉刊物的原名,而且還打了引號,可視為書名號,與中文《季刊評論》完全對應。也許這就是當年郭王譯本的依據。遺憾的是,這個譯名在1963年的第二次修訂版中改成了《季刊評論員》。在1963年版卷末的版權頁上方,譯者寫了短短的一句話作為后記:“本書此次再版,曾由譯者根據德文原本并參照《馬克思恩格斯全集》俄文第二版第23卷及英文譯本對譯文作了一次校訂,譯文不妥之處,尚希讀者指正。”(35)不知道這個修改是否與俄文版有關。

三、小結

第一,馬克思這條注釋的來龍去脈如下。

英國雜志《季刊評論》1859年發表了塞繆爾·斯邁爾斯的匿名評論文章《罷工》,對工聯和罷工大加撻伐。同一時期,英國其他資產階級文人、政客也發表類似的文章、演講。英國裝訂工人聯合會書記鄧寧為駁斥這些污蔑和謊言,撰寫了《工聯和罷工》一書。在書中,鄧寧引用斯邁爾斯的話并發表評論。

馬克思讀到鄧寧的《工聯和罷工》,作了詳細摘錄,并在《資本論》第一卷《資本的積累過程》這一部分的第250條注釋中作了引證。馬克思由于并未引證這段話前面的小標題THE “QUARTERLY REVIEW”(《季刊評論》),他就把英文的this reviewer(這位評論家),根據鄧寧小冊子中反復出現的the “Quarterly” reviewer, 寫作der Quarterly Reviewer(這位季刊評論家),并按照德文的書寫習慣,把名詞首字母大寫。在《資本論》第一卷1867德文第一版中,sagt der Quarterly Reviewer這幾個詞是在引號里面,而從1872年德文第二版開始,這幾個詞被改到引號外面。

在馬克思恩格斯逝世后的《資本論》各版中,der Quarterly Reviewer這個詞組的寫法各不相同。其中考茨基的大眾版和蘇聯學者編譯的俄文版在其上加了引號,應當被理解為書名號。MEGA版編者知道所涉雜志為《評論季刊》,也找到了鄧寧的原文,但相關卷次對這條注釋的處理各不一樣。這條注釋的中譯歷史也經歷了不少起伏。總的說來,引號中的譯文本身是正確的;但是最好這里作一條編譯者注,說明相關情況。

簡而言之,“資本逃避動亂和紛爭,它的本性是膽怯的”這句話中,“資本逃避動亂和紛爭”是《評論季刊》的匿名評論家斯邁爾斯說的;“它的本性是膽怯的”是鄧寧對斯邁爾斯觀點的引申;此后所有的話都是鄧寧說的。

第二,資產階級文人、政客抨擊工聯、污蔑罷工的言論,以及工聯理論家進行反駁的著作,鮮明地體現了無產階級和資產階級之間的斗爭。

資產階級文人和政客殷殷勸誡工人階級,不要結成工聯,不要舉行罷工。他們聲稱,工資作為勞動的價格是由市場對勞動的供求關系決定的,人為的因素不應去干涉自然的規律,否則會產生不好的后果;工人階級與資本家是利益共同體,為了雙方共同的利益,為了不列顛民族的財富積累和大英帝國在世界市場上的壟斷地位,應當各司其職,和睦相處;工人只要勤奮勞動,理智節欲,總還有上升為資產者的機會。

而工人階級通過血與火的教訓,通過工聯和罷工帶來的實際利益,一般來說看破了資產階級的這些欺人之談。他們認識到,面對手握強大資本和國家機器的資本家,團結起來進行斗爭是他們的唯一出路。

第三,這條注釋深刻反映出《資本論》的偉大和馬克思為無產階級創立馬克思主義政治經濟學的劃時代意義。

在當時的英國,無論是資產階級文人還是一般的工人運動理論家,都對資產階級庸俗政治經濟學的“三位一體”教條以及工人工資由勞動市場的供求關系決定深信不疑。即便是鄧寧這樣比較優秀的工人運動活動家,也只能把資本的貪婪本性歸結為人的掠奪本性。在有關工會和罷工的辯論中,資產階級各個派別,無論是托利黨還是輝格黨,都聯合起來,用同一種聲音說話;吊詭的是,鄧寧與之辯論的理論出發點,甚至是結論,都與資產階級的說法在某種程度上沒有實質的區別。馬克思創作了《資本論》,揭示了資本家剝削的秘密,為工人運動奠定了科學的理論基礎,《資本論》也就成為工人階級的圣經。

注釋:

(1)《馬克思恩格斯文集》第5卷第871頁。

(2)《馬克思恩格斯文集》第5卷第871頁。

(3)梁錫江:《馬克思關于“資本與利潤”引證的翻譯和傳播》,載《傳媒觀察》2023年第11期。本文以下引自該文文字,不再一一注明出處。

(4)梁文稱用的是德國狄茨出版社1991年出版的《資本論》第1卷。

(5)Adam Black,On wages,Trades' Unions,and Strikes.A Lecture Delivered to the Operatives in Dunedin Hall,Edinburgh,on Saturday,October 22,1859,1859,pp.3-4.

(6)Ibid,p.12.

(7)Ibid,p.24.

(8)“Secret Organisation of Trades,” in The Edinburgh Review,or Critical Journal,Vol.CX,No.224,1859,pp.525-562.

(9)“Strikes,” in The Quarterly Review,Vol.106,No.212,1859,pp.485-522.

(10)Ibid,pp.485,487.

(11)Ibid,p.487.

(12)Ibid,pp.507-517.

(13)Ibid,p.517.

(14)Ibid,p.521.

(15)T.J.Dunning,Trades' Unions and Strikes:Their Philosophy and Intention,1860,Advertisement.

(16)T.J.Dunning,Trades' Unions and Strikes:Their Philosophy and Intention,1873,p.iv.

(17)T.J.Dunning,Trades' Unions and Strikes:Their Philosophy and Intention,1873,p.62.中譯文引自[英]穆勒:《政治經濟學原理及其在社會哲學上的若干應用》下卷,商務印書館1991年版第527頁。

(18)T.J.Dunning,Trades' Unions and Strikes:Their Philosophy and Intention,1860,p.6.

(19)Ibid,p.7.

(20)Ibid,pp.7-8.

(21)Ibid,pp.9-12.

(22)Ibid,p.23.

(23)T.J.Dunning,Trades' Unions and Strikes:Their Philosophy and Intention,1860,p.24.

(24)Ibid,pp.35-36.

(25)Ibid,p.36.

(26)Ibid.

(27)Ibid,p.52.

(28)Samuel Smiles,Workmens's Earnings,Strikes,and Savings,John Murray,1862,pp.95-166.

(29)Thomas Mackay ed.,Autobiography of Samuel Smiles,E.P.Dutton and Company,1905,pp.302-303.

(30)Samuel Smile,Men of Invention and Industry,Harper & Brothers,1885,p.258.

(31)MEGA編者黑克爾(Rolf Hecker)告訴筆者,MEGA文獻索引不收文獻中的文獻。

(32)參見中央編譯局馬恩室編:《馬克思恩格斯著作在中國的傳播》,人民出版社1983年版第68、72頁。

(33)カール·マルクス著:《資本論》第一卷第二冊,高畠素之譯,改造社1927年版七五四。

(34)Karl Marx,Capital.A Critique of Political Economy.The Process of Capitalist Production,Cedar Eden and Pual Eden trans.,George Allen and Unwin LTD,1929,pp.843,921.

(35)[德]馬克思:《資本論》第1卷,郭大力、王亞南譯,人民出版社1963年版版權頁。

(作者系中央黨史和文獻研究院第五研究部副主任、編審,本文原載《馬克思主義與現實》2024年第3期。)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號