一、《政經概論》只提到一處“絕對過剩”

有網友在爭論中多次提到徐禾《政治經濟學概論》一書,很肯定的說這本書第六章、最后一章等章節講到了“絕對過剩”,并且聲稱如果不懂絕對過剩,就是只了解簡單商品生產,而不了解資本主義大生產。原話如下

為什么其他行業都在衰退,就是絕對過剩呢?上世紀大蕭條期間也衰退,那是不是那時候就開始絕對過剩了呢

如果好好看完政治經濟學概論第六章,也會明白一些

這里,政治經濟學概論最后一章,經濟危機理論里提到了

不知道這一概念,其實說明你自己沒有系統學習過政治經濟學。

請問這里界定絕對過剩了嗎?什么標準?資本主義危機的主要原因是不是絕對過剩?

第六章說了絕對過剩...你對于經濟危機的理解還真就是停留在簡單商品經濟上

——————————————————

該網友實際上沒認真看過徐禾《政治經濟學概論》一書。我們把徐禾《政治經濟學概論》全書又看了兩遍,確定該書沒有提到過“絕對過剩”的概念。也就是說,徐禾《政治經濟學概論》是用生產相對過剩去解釋經濟危機的,適用條件是資本主義大生產,而不是簡單商品生產(即小商品生產)。

徐禾《政治經濟學概論》中只有一處提到了“絕對過剩”,指的人口的絕對過剩,而且也是批判人口絕對過剩觀點,說明資本主義條件下人口也是相對過剩的。第四章這樣講:“資本主義制度下的人口過剩只是相對的,而不是絕對的。資產階級學者為了掩蓋資本主義制度造成人口過剩這一事實,力圖把人口過剰說成是絕對的,按照這種說法,似乎是由于人口增殖得過多,才使得一部分人無法找到工作。這種論調是完全錯誤的。其實,世界上根本不存在什么人口絕對過剩的問題。如果從滿足人民的需要出發來發展生產,并且合理地調配勞動力,那么,即使在生產技術設備不斷革新的條件下,也絕不會出現人口過剩的現象。但是,如果這祥資本主義就不稱其為資本主義了。資本主義生產的目的是追求剩余價值,根本不可能合理地組織社會生產和利用勞動力,因此隨著資本積累的增長,不可避免地要形成人口相對過剩的現象。”

二、《政經概論》第六章到底講了什么

徐禾《政治經濟學概論》第六章講解了資本主義大生產條件下危機是如何發生的,講的是生產相對過剩形成的經濟危機。徐禾指出資本主義無法克服自身的基本矛盾,即生產社會性和私人資本主義占有形式的矛盾,以及由這一矛盾所引起的個別企亞的有組織和整個社會生產的無政府狀態的矛盾、生產無限擴大的趨勢和勞動人民消費的有限性之間的矛盾。

生產的高度社會化和生產力的不斷提髙,使資本主義生產具有無限擴大的趨勢。但是,資本家為了獲得更多的剩余價值,千方百計地加強對工人階級和其他勞動群眾的剝削和壓榨,把勞動者消費限制在一個極其狹窄的范圍內,這樣,就形成了生產和消費之間的對抗性矛盾,從而不可避免地導致社會生產兩大部類之間的比例關系的破壞。人民群眾購買力的相對縮小,不僅會直接影響第二部類產品的實現,阻礙第二部類生產的發展,使第二部類的生產日益落后于第一部類;而且,還會使第二部類對生產資料的需求相對縮減,從而間接影響第一部類產品的實現,使第一部類生產的發展也受到阻礙。

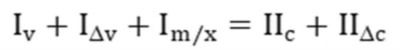

按照兩大部類之間的交換公式

?

Im/x代表著第一部類資本家用于必需品和奢侈品的消費,這部分在全社會中占比很小,可以忽略。左邊主要是第一部類的可變資本與追加的可變資本,右邊是第二部類的不變資本與追加的不變資本。也即第二部類擴大再生產取決于第一部類工人工資和工資增量。如果資本家降低工人工資,第一部類工資總額減少,第二部類就無法實現生產資料的補償,第二部類擴大再生產無法維持;第二部類企業破產、工人失業,將進一步降低全社會的總需求,相應的第二部類對第一部類機器、原材料的需求也會減少,進而第一部類生產的生產資料賣不出去,第一部類也會生產停滯、工廠破產。

?

徐禾《政治經濟學概論》第六章明確指出,要重視從消費需求角度觀察資本主義的危機程度。這個視角正是L網友所反對的“消費不足”論。書中指出:“馬克思的再生產圖式所表明的不是別的,而恰恰是生產和消費之間時聯系。消費雖然不是資本主義生產的直接目的,但資本主義生產歸根到底還是要和消費相聯系,并且要依消費為轉移。如果資本主義社會真的只剩下很少數工人,那不用說社會產品的實現,就連資本主義社會本身的存在也是根本不可能的。”也就是說,分析資本主義危機,根本上要分析消費需求,因為資本主義生產最終是依消費需求為轉移的。以后大家用社會消費需求去分析資本主義危機,如果有人跳出來說這是“消費不足”論,大家可以用上面徐禾《政治經濟學概論》第六章這段話去回復他。

三、該網友的主要錯誤是完全不理解生產相對過剩

L不愿意認真討論什么是“絕對過剩”,只說到“第二部類產品實現不了對不對,第一部類又還在擴大再生產,這時候就是絕對過剩”,就不再繼續解釋了。只要深入問他什么是絕對過剩,他馬上會以“回答你的問題是浪費時間”“我已經回答過了”“你是要發動新進攻,我拒絕回答”為由逃脫。實際上,L網友確實很難繼續解釋和討論,因為他理解的“絕對過剩”實際上是生產相對過剩,圍繞相對過剩和絕對過剩的區別這一點上去問問題,他是回答不了的。從他有限的討論來看,L網友應該是認為房地產領域是絕對過剩,認為資本主義大生產條件下是生產絕對過剩,簡單商品生產條件下才會存在生產相對過剩。

馬克思多次指出,資本主義危機的最終原因是生產相對過剩。《資本論》第三卷中強調,“一切現實的危機的最終原因,總是群眾的貧窮和他們的消費受到限制,而與此相對立,資本主義生產卻竭力發展生產力,好像只有社會的絕對的消費能力才是生產力發展的界限。”但這不是相對于使用價值的需要或想要的東西而言的生產過剩。生產相對過剩指的是商品的生產過剩,指的是社會生產超過勞動群眾有限的能力的過剩。“在生產過剩、信用制度等上,資本主義生產力圖突破它本身的界限,超過自己的限度進行生產...由此就產生了危機,它同時不斷驅使資本主義生產突破自己的界限,迫使資本主義生產飛速地達到——就生產力的發展來說——它在自己的界限內只能非常緩慢地達到的水平。”

在《共產黨宣言》中,把生產過剩描述為一種流行病,“在危機期間,發生一種在過去一切時代看來都好象是荒唐現象的社會瘟疫,即生產過剩的瘟疫”。在《資本論》二卷中,馬克思講:“商品的潮流一浪一浪涌來,最后終于發現,以前涌入的潮流只是表面上被消費吞沒。商品資本在市場上互相爭奪位置。后涌入的商品,為了賣掉只好降低價格出售。以前涌入的商品還沒有變成現金,支付期限卻已經到來。商品持有者不得不宣告無力支付,或者為了支付不得不給價就賣。這種出售同需求的實際狀況絕對無關。同它有關的,只是支付的需求,只是把商品轉化為貨幣的絕對必要。于是危機爆發了。它不是表現在消費需求,即個人消費需求的直接縮減上,而是表現在資本對資本的交換,即資本再生產過程的縮減上。”

生產相對過剩是馬克思危機理論的絕對核心,但這個理論不是“消費不足”理論,因為馬克思是從生產關系角度入手進行分析的,而不是僅從分配角度談消費。生產相對過剩的適用條件是資本主義大生產,而不是簡單商品生產。利維坦正在發生的經濟蕭條和危機,也是生產相對過剩導致的,而不是所謂的“絕對過剩”。從房屋、汽車,到鋼鐵、煤炭,都是生產相對過剩的,不是普通人用都用不完,而是勞動群眾沒錢消費自己所生產出的大量商品。比如利維坦的房產市場由于價格太高老百姓買不起導致房子大量空置,看來房子好像是過剩了,甚至好像是“絕對過剩”,但實際上老百姓的住房需求并沒有得到滿足,大家畢業以后都沒錢買,這是典型的生產相對過剩。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號