編者按

保馬今日推送呂德文老師的《縣,是什么?》一文。本篇文章是呂德文老師為田先紅老師的《韌性:縣鄉政府如何運行》(詳情參見“每日一書”)寫的推薦序。文中,呂老師從縣是什么這一問題入手,追溯了縣制的歷史,分析了縣的基本屬性。此外,還從外部和內部兩個層面論述了當今“縣”所發生的變化,以及由此引發的學術界關于“縣”的熱議。

感謝對呂德文老師對保馬的大力支持!

縣,是什么?

文 | 呂德文

如何認識“縣”,這是一個亟須回答的問題。

一

一般認為,“縣”是一個相對獨立和穩定的政治社會單元。“縣”是一個相對完整的社會文化單元。在一個縣域范圍內,人們有相近的語言和風俗習慣,有完整的市場體系。縣和縣以下是廣闊的農村地帶,但縣城卻有城市的一些基本形態,比如有行政機關、市集、文化機構等,往往還有軍事駐地。在鄉土社會,縣城是農村的一部分,縣城從農村汲取資源,為農村提供安全、教育等公共服務,承擔商品集散的功能。大多數民眾可能終其一生都在縣域社會中生活,村莊可能不是世外桃源,但縣域社會卻可以自給自足。

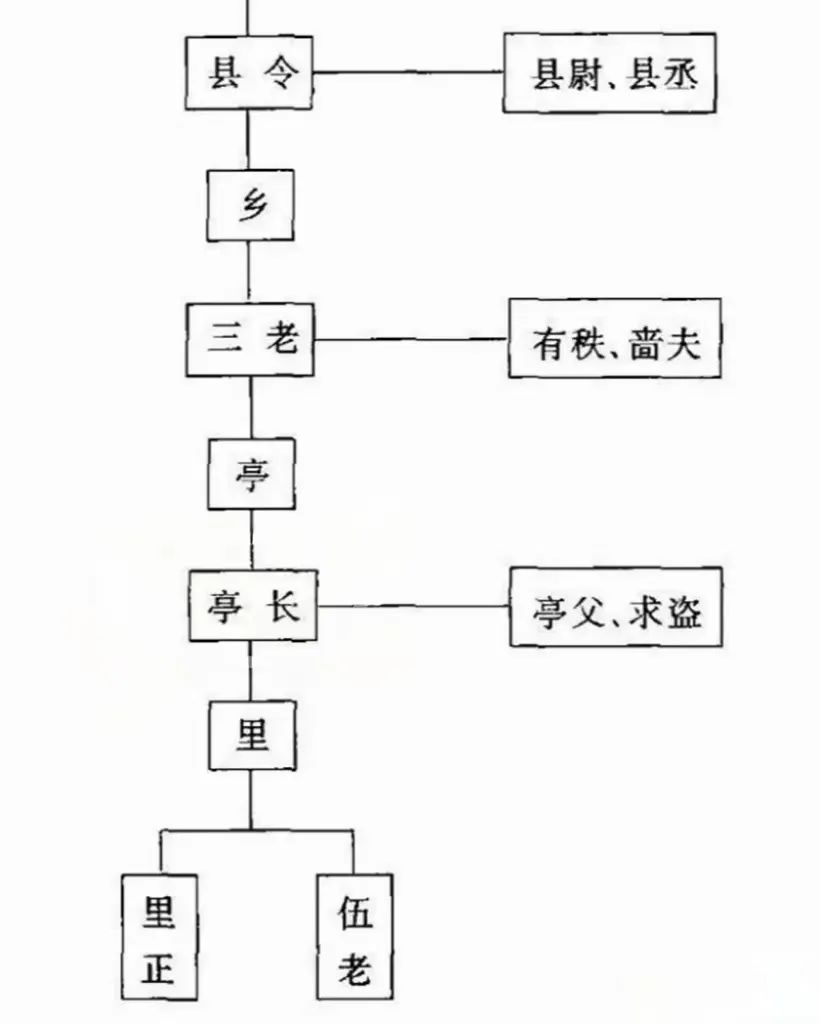

縣治具有悠久的歷史傳統,自秦朝推行郡縣制以來,縣就是相對穩定的治理單元。“郡縣治、天下安”,這一箴言至今有效。“縣” 將“國家” 帶入了廣袤的鄉村地帶。帝制時代有“皇權不下縣”的說法,“縣”是行政體系的終點,卻是地方精英活動的頂點。中國傳統的地方治理具有“雙軌政治” 的特點,自上而下的正式行政和自下而上的半正式治理在縣一級交匯,形成了官民兩便的治理形態。

迄今為止,“縣”的基本屬性并沒有發生根本變化。一是,“縣”是城鄉勾連的節點。縣城是農村的頭、城市的尾。農村要融入城市,或者說城市要滲入農村,往往是通過縣城來實現的。大多數農村人的城市生活體驗,也是從縣城開始的。二是,“縣”是國家與社會的接點。縣是微縮版的“國家”,除了外交、國防等少數國家職能不能履行外,其他的國家治理職能都比較完備。但縣治基本都是嵌在基層社會中的,舉凡治安、稅收等治理活動,都需要直接和民眾打交道。在縣一級,國家與社會相互塑造著對方。

二

而今,“縣”的變化也非常顯著。從城鄉關系的視角看,“縣” 連接城鄉的功能發生了顛覆性的變化。最近十余年來, 以縣城為載體的城市化在快速推進,普通農民也開始進入縣城生活。縣城有了更加完備的城市要素,復制了“都市生活方式”。過去,縣城屬于農村,還具有鮮明的鄉土社會性質;今天,農村屬于縣城,鄉村社會越來越具有都市生活的特征。縣城在引領鄉村,而非相反。從國家與社會關系的角度看,“縣” 具有越來越強的公共服務能力,對基層社會有極強的滲透能力。今天,縣城代表的現代性,如行政、資本等代表的統一性和正式性力量,在改造著基層社會。鄉土社會的差異性、非正式性等地方社會的特征,正在逐步消失。

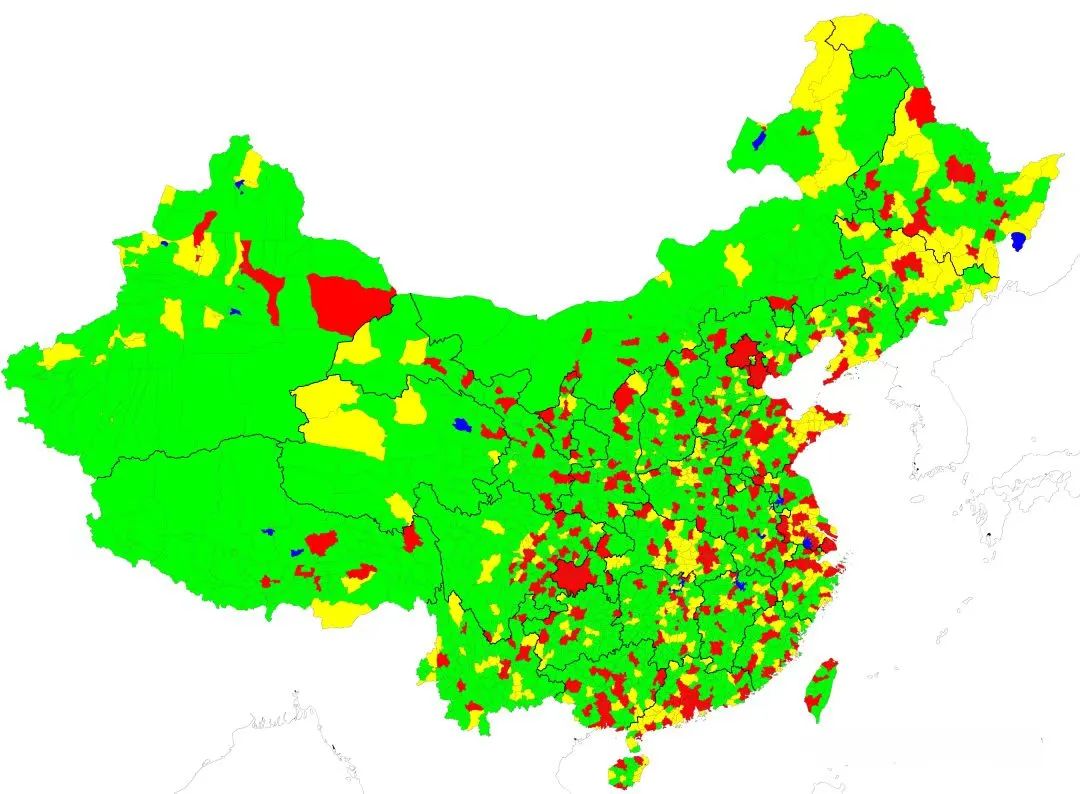

縣還是一個相對完整的政治社會單元,但是,縣的地方性在慢慢減少,縣的配置越來越標準化了。同時,在很多地區,縣已經被納入了更大的城市體系,縣改區等措施的實施,使很多縣喪失了獨立性。

全國分縣級行政區劃地圖(紅色為市轄區,黃色為縣級市,其他為綠色)

三

更重要的是,“縣”的內部在發生劇烈的變化。在城鄉融合發展的過程中,縣域社會逐漸從鄉土社會轉化為城鄉社會。城鄉社會是一個全新的社會形態。對于農民家庭而言,城市和鄉村作為兩種生活空間,已經不存在“二選一”的難題,而是可以兩者兼顧。縣域社會中的民眾,大多數人往返于城鄉之間,他們是農民,但也是市民。“縣治”也在發生結構性的變化。縣、鄉、村三級治理體系,出現了極大的變化。簡言之,縣級統籌能力有了極大提高,縣級職能部門在慢慢“督查化”,它們不再直接履職,而是把主要精力放在督促檢查鄉村兩級履行部門下達的治理任務上。鄉鎮政府在朝著“機關化”方向發展,其履職行為越來越規范,行政職能不斷擴張,內務工作多于外務工作。村級組織則在向著行政化發展,村干部報酬已經在執行薪金制,村干部工作實行坐班制,村委會雖然還是群眾性自治組織,但其主要工作是落實上級下派的任務。

四

近些年來,對“縣” 的研究儼然成為一個新的學術熱點,越來越多的學科將研究力量投入其中。縣域經濟、縣域社會、縣域治理等成為學術研究的關鍵詞,這說明“縣”的重要性還在凸顯,“縣”的變化也在制造源源不斷的學術命題。這本新作,是田先紅教授近年來深耕縣域治理的研究結晶。這本著作深入經驗的內部,對縣域治理的內部運作有深刻觀察。這些觀察, 既是對變遷中的“縣” 的記錄, 也是在“縣”的場域對國家治理的一些重要議題做出回應。這本書和楊華教授的《縣鄉中國:縣域治理現代化》一脈相承,后者側重于對縣鄉政治社會生態的寫實白描,這本書則更注重理論解釋。

《縣鄉中國:縣城治理現代化》,中國人民大學出版社,2022年版。

田先紅和楊華來自同一個學術團隊,甚至很多調研是在一起完成的。但是,他們的寫作風格卻迥然不同,思考方向也有差異。相信讀完這本書,讀者肯定會有別樣的啟發。

2023年6月17日

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號