有效需求原理

在敘述之前先講述總供給價格的意義,以防為下文乃至以后造成不必要的麻煩。

在企業家雇傭勞動者時,一般會產生兩種支出,第一種即補償給現在正在進行勞務的勞動者們的部分稱之為就業量的“要素成本”;第二種即購進其它企業家產品的支出和用來補償使用設備時造成的磨損的支出這部分稱之為就業量的“使用者成本”;企業家得到產品的價值超過要素成本與使用者成本的這部分差額是企業家的利潤,也被稱之為企業家的“收入”。

而在企業家的視角來看要素成本就是生產要素的收入,所以要素成本+企業家利潤=該就業量的總收入;而在某個特定的就業量時的總收入被稱為該就業量的收益,而在此情況下總有一個最低的預期收益,該預期收益決定是否提供該就業量,而這個預期最低收益稱之為此就業量所生產商品的“總供給價格”。

在這樣的前提下開始進行總供給和總需求函數,假定在技術,資源和要素成本既定不變的情況下,廠商的就業量以及社會的總就業量取決于該就業量所產出的收益的大小,企業家所努力維持的就業量,是預期收益超過要素成本部分實現最大化就業量。

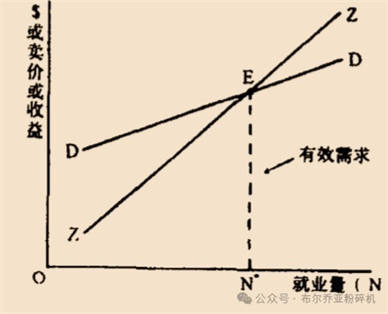

如下圖設Z為就業人數N時產出的總供給價格,那么總供給函數就可得Z=Φ(N)。同樣設D為就業人數N時的預期收益,那么總需求函數就可得D=f(N)。

在N為既定的情況下,預期價格大于總供給價格即D>Z,那么企業家就會將就業量增加到大于N的位置,一直到N得數值使得D=Z為止,而總供給函數和總需求函數相交時(如下圖交點E)此時企業家利潤達到最大化,這個相交點的值稱之為有效需求。

而古典學說為此做了一個假定,即“供給自己創造的需求”,其內容必然指f(N)與Φ(N)所有的N的值數也都相等,也就是說Z(=Φ(N))因N的增加而做出相應的增加時,D(=f(N))也必然與Z做出相同的增加。也就是總供給價格永遠都與總需求價格相等,因此不論N的值為何,D得數值總是等于相當于N得數值的Z。也就是說,有效需求并非具有一個唯一的均衡值而是具有一系列無窮個被允許的均衡值,因此就業量是不確定的,只有勞動的邊際負效用能給出就業量的一個最高上限。如果這一理論是正確的,那么企業家之間的競爭總是導致就業量的不斷擴大,因此一直到整個產業的產量供給不再具有彈性時為止(有效需求數值的進一步增加不會導致任何的產量增加為止)。

現假設,每增加一人數的勞動者的就業量時,其貨幣工資與其他生產要素均保持不變。則當就業量的增加時,實際收入的總量也會增加,此時社會心理為:當收入總量增加時,消費總量也會增加,但增加的程度是無法匹及的(此處在說邊際效益遞減規律),若增加就業量僅被用來達到現期消費量的增加,那么企業家成本劇增,輸出不及輸入,便會蒙受損失,如果要想維持既定就業量,那么企業家就必須擁有足夠的現期投資,來消化掉總產量多出該社會所愿意消費的部分,若沒有這部分現期投資,那么企業家的收入是不足以維持既定就業量的,因此在既定的消費傾向下,就業量的均衡,取決于現期投資量,而投資數量又取決于誘導投資量,而凱恩斯稱其為“投資誘導則被發現為取決于資本邊際效率表(或曲線)與對各種期限和風險的貸款利息率結構之間的關系。”

而在既定的消費傾向與新投資量的情況下,只存在一個均衡水平的就業量,在其他的任何水平下,總產量的總供給價格與其總需求價格都不相等,而在此均衡水平下得就業量是不能大于充分就業量的,實際工資不能小于勞動負效用的,也沒有理由去期望均衡水平的就業量與充分就業相等,因為在充分就業條件下與之相對應得有效需求,只是一種特殊情況罷了。

如上事例若實現,且只有在巧合或人為謀劃下,使現有投資所產生的需求量,正好等于充分就業下所引起的總產量的總供給價格與充分就業時社會期望消費量的差額。

由此凱恩斯將此理論總結為如下:

(1)在技術資源和成本均為既定的情況下,收入(包括貨幣收入和實際收入取決于就業量N 。

(2)杜會的收入和社會所愿意消費的數量(用D1來表示)之間的關系取決于該社會的心理特征;這一關系被我們稱為該社會的消費傾向,就是說,除了消費傾向本身發生變化以外,消費取決于總收入的水平,從而取決于就業量水平N。

(3)企業家所決定雇用的勞動者的數量N取決于兩種數量的總和(D),即:D1,社會愿意消費的數量,和D2,社會愿意投資的數量。D就是我們的所謂有效需求。

(4)由于D=D1+D2=Φ(N)(在這里,Φ是總供給函數),由于正如我們在上述第(2)命題所看到的那樣,D1取決于N(我們可以寫作x(N);x取決于消費傾向),所以Φ(N)-x(N)=D2。

(5)因此,均衡的就業量取決于,1)總供給函數,Φ,2)消費傾向,X和3)投資量D2。這就是一般就業理論的要旨。

(6)對于每-一個數值的N,在工資品行業中存在著相應的勞動的邊際生產率;而決定實際工資的便是這一生產率。因此,(5)受到的限制條件為:N不能超過它把實際工資減少到與勞動的邊際負效用不相等時的數值。這意味著:并不是所有的D的改變都不和我們暫時的貨幣工資不變的假設相抵觸,這樣,要想對我們的理論作出全面的論述,取消這一假設條件是必要的。

(7)按照古典理論,對所有的N的數值而言,D=Φ(N);而在N小于其最大值時,就業量均處于中性的均衡狀態。因此,企業家之間的竟爭力量會把 N推進到它的最大值。在古典理論中,只有在這一點,才會存在穩定的均衡狀態。

(8)當就業量增加時,D會增加,但D1的增加程度不像D的增加那樣大;因為,當我們的收入增加時,我們的消費也會增加,但增加的量不像收入增加的那樣大。在這個心理規律中,可以找到存在于我們現實中的問題的關鍵。因為,根據這一心理規律,就業量越大,與之相對應的產量的總供給價格(Z)與企業家能夠從消費者支出那里收回的D1之間的差距也越大。因此,如果消費傾向不變,那末,就業量便不能增加除非D2也同時增加,以便補償Z與D之間的越來越大的差距。這樣——除非依靠古典理論所作出的特殊假設條件,認為當就業量增加時,總會有某種力量發生作用來使D增加到足夠的程度,以便補償Z和D之間的越來越大的差距——否則,經濟制度可以處于穩定的N小于充分就業的均衡狀態,即處于總需求函數和總供給函數的交點所決定的就業水平。”(因為足夠通俗易懂所以這里不再多加解釋)。

復述就業通論

首先,先分辨在經濟制度中有哪些是既定量,哪些是自變量,哪些是因變量。

被我們當作既定的是,現有的技能和勞動量、現有設備的質量和數量、現有的技術水平競爭強烈的程度、消費者偏好和習慣、不同強度勞動的負效用、監督與組織活動的負效用以及社會結構。這并不意味著我們假設的這些為固定不變,相反,只代表在我們涉及的范圍內,我們并不考慮,探求因它們變動所帶來的后果和影響。

我們的自變量為:消費傾向、資本邊際效率曲線(或表)以及利息率。正如我們已經看到的那樣,這些變量還可以加以進一步分析。

我們的因變量為:以工資單位來衡量的就業量和國民收入(或國民所得)。而被我們認為既定的因素會影響我們的自變量,但并不決定他們,例如,資本邊際效益曲線取決于既存的設備數量,而后者則是既定的因素之一。而還有另一種因素則是完全由既定因素所決定,以致我們也可以把這些被決定因素看做既定因素,例如,既定因素使得我們推斷出相當于既定水平的就業量,以工資單位來衡量國民收入的多少,從而在被我們當成既定的經濟制度下,我們可以說,國民收入取決于現行的用于生產的勞動量,二者之間在統計學上得相關關系,既定的因素可以向我們提供總量供給函數,凱恩斯解釋其意為:“該曲線體現了各種不同物品的供給的物質條件——即對應于每一有效需求(以工資單位來衡量)水平的用于生產的就業量。”,最后這種既定的因素可以為我們提供勞動的供給函數,從而可以知曉該函數在哪一特別點之后,整個勞動的就業函數就不再具有彈性。

寫給讀者的幾句話:

現如今的網絡是一個混亂并進的情況,任何意識形態與任何成分都可隨意發言,因此誕生出了許多魔怔解讀。

而維持學習的態度的卻預發減少,許多人抱著挑刺,來對任何理論指指點點,去對任何理論無論正確與否無論正義與否,都予以批判,也不管批判得正確與否,和恰當與否,若這種氣焰在此的熏陶著,那么學習就不再是拓寬個人思想與學識的東西,相反,成為了與人叫板的物品。

魯迅曾評價道:“拾些瑣事,做本隨筆的是有的;改首古文,算是自作的是有的。講一通昏話,稱為評論;編幾張期刊,暗捧自己的是有的。收羅猥談,寫成下作;聚集舊文,印作評傳的是有的。甚至于翻些外國文壇消息,就成為世界文學史家;湊一本文學家辭典,連自己也塞在里面,就成為世界的文人的也有。然而,現在到底也都是中國的金字招牌的‘文人’。”(《文人無文》)

若一些理論文章被人扣上了所謂反賊的名號,而被其亂批一通的人所占領,那么我們所做的所說的也都化為云煙,理論文章這些東西自誕生出便會與其各種理論相矛盾,但這不是某些人拿著批判的借口,持有辯證態度觀看并無錯誤,但,也要客觀考慮其的背景時代和其誕生的原因,用張靜先生的話來說即為:“換句話說,本書的立腳點是:我們從中學到了什么,而不是:我們怎樣使用或驗證這個理論。我想,多數讀者都會同意,任何理論都有其特定的目的和限制,人們無法超越這些目的和限制去談論何種是“最好”的理論,更適當的立場或許是,充分了解各種理論針對的問題及其論證目的,并通過理論的目的了解它的局限。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號