原編者按

為強調人類給地球生態系統和地質帶來的影響,諾貝爾化學獎得主保羅·克魯岑在2000年提出一個用以區分地質時代的術語“人類世”。人類世的提出不僅僅在自然科學中開辟了一個新的研究方向,更引發我們重新思考人類政治經濟制度對自然界的影響。齋藤幸平在《人類世的“資本論”》中指出了現代資本主義生產方式對特定資源的壟斷和獨占造成了“能源危機”與嚴重的生態破壞,可他給出的解決方案只是“改變資本主義的勞動形態,實現共產主義”這樣空洞的設想。本文作者王欽老師指出,齋藤幸平大談當前城市化的過度,卻絕口不提在這個“過度的城市化”中收益者是誰。齋藤幸平將資本主義社會中造成環境與生態破壞的主體和處于資本主義經濟與生態剝削下的主體混為一談。這種號召共產主義卻繞過階級斗爭的方式,又能給我們帶來多少真正有價值的建議呢?

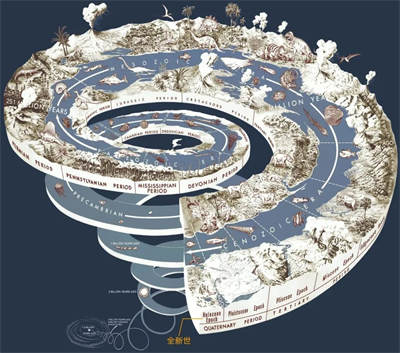

地質時間螺旋圖,這是一種基于地球巖石記錄的時間表示法。現在的全新世開始于約11700年前,即農業開始出現的公元前9700年。(圖/Wikimedia commons)

誰是“人類世”?

文 | 王欽

新銳馬克思主義思想家齋藤幸平出版于2020年的暢銷書《人類世的“資本論”》(集英社)屬于一本號召讀者行動的著作。所謂“人類世”(Anthropocene,又稱人新世),最早是由諾貝爾化學獎得主保羅·克魯岑(Paul Crutzen)于2000年提出的一個用于區分地質時代的用語,強調人類為地球的生態系統和地質所帶來的深刻影響。齋藤在書中將“人類世”定義為“資本主義所生產出的人工制品——也即負擔和矛盾——覆蓋地球的時代”。面對“人類世”給生態環境造成的嚴重破壞,我們應該怎么做?這便是本書的問題意識。

《人類世的“資本論”》中譯本封面,齋藤幸平著

上海譯文出版社2023年出版

在整本書的開頭部分,齋藤援引了許多數據表明,無論是各國為應對已經發生的環境和氣候問題采取或即將采取的節能減排措施,還是各類正在或已經投入使用的綠色新能源,都無助于從根本上解決越來越嚴重的資源危機和環境危機。齋藤指出,這些綠色環保的意識形態只會讓人們繼續心安理得地維持目前的生活方式,而無助于解決環境問題;換言之,根本問題從來都是以“發展”、“生產”和“消費”為導向的資本主義經濟制度和由此帶來的當代消費社會以及與之相配套的生活方式。因此,“應對環境危機、抑制經濟增長的唯一方法,就是我們親手中斷資本主義,向著去增長型的后資本主義進行大轉型”。齋藤通過對于晚期馬克思筆記的解讀表明,甚至所謂“生態社會主義”也并不是馬克思最終采取的立場;晚年的馬克思對于包括資本主義和可持續增長在內的進步史觀進行了徹底的否定。

國際地質學委員會的人類世工作組通過測定保存在沉積物和巖石中的各類物理、化學和生物證據將人類世的確定測定為20世紀50年代。圖為克勞福德湖床的巖心,1950年的沉積層中測出了钚元素。(圖/Francine MG McCarthy et al. Sage Journal, 2023, CC BY)

例如,齋藤提到,在晚年馬克思看來,被人類學家作為考察對象的“原始社會”之所以生產力低下,并不是因為這些共同體中的人們愚昧無知;恰恰相反,哪怕條件成熟、能力允許,人們也故意不去提高生產力,因為他們要“防止發生權力關系,權力關系會轉化為支配和從屬的關系”。所謂“有機巧者必有機心”,此之謂也。于是,對于目前環境和資源問題的解答,既不是可持續發展模式,也不是新能源的開發利用,更不是以期待資本主義的自我瓦解為出發點的“加速主義”,而是馬克思所設想的共產主義——在齋藤的論述中,這一點最終凝結為一個簡單明了的口號:“要么選擇共產主義,要么選擇野蠻,只有這兩個選擇!”

應該說,對于如今早已將資本主義經濟制度的持續視為理所當然、甚至作為思考前提的學界氣氛而言,齋藤的論斷可謂振聾發聵:“資本主義引起的問題,在繼續保存‘資本主義’這一根本原因的情況下是無法得到解決的”。既然如此,我們需要追問的便是:對于齋藤來說,“共產主義”具體而言意味著什么?簡言之,齋藤給出的回答是:公共資源(commons)的社會管理。齋藤提到,在當今資本主義經濟模式下,稀有的資源遭到一小部分人的獨占,并圍繞這些稀有資源組織起生產制度。他以煤炭資源為例指出,煤炭開采和利用是一種對于開發有很高要求、貯藏有限的“封閉型技術”,“其結果是把水力等可持續能源晾在一邊。煤炭成為主力后生產力上升了,但城市大氣受到污染,勞動者被迫要工作到死為止”。值得注意的是,這里的關鍵并不是煤炭和水力之間的對比,否則齋藤的論述和他批評的“綠色環保意識形態”就沒什么不同了;毋寧說,相比于能源是否可以持續再生,更重要的問題在于對一種資源的開發利用是否可能造成一小部分人獨占的局面。在這個意義上,即便將來可能投入使用所謂綠色新能源,如果仍然延續“封閉型技術”的開采和管理模式,那么資本主義經濟模式和消費社會仍然會延續下去,環境問題在根本上仍然無法得到解決。

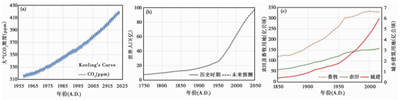

人類活動對全球環境影響的代表性特征

a)美國 Mauna Loa觀測的1958~2022年大氣 CO2月均濃度值;(b)1750年以來世界人口變化及未來趨勢;(c)1850~2016年世界畜牧?農田及城建面積變化;(d)北京及其周邊地區土地利用衛星影像(紅色為植被,青色為城區或裸地);(e)美國堪薩斯州西南部的灌溉農田(鮮紅色代表健康農作物);(f)巴西帕拉州的熱帶雨林(暗紅色為原始雨林,青色為非林地)

在資本主義社會中,“公共資源成為私人所有以后發生變化的是稀有性,而稀有性的增加便增加了作為商品的‘價值’”。也就是說,一種資源的“稀有性”并不取決于它在物理的意義上究竟存在多少,而是在被吸納入某種特定的經濟模式的過程中如何被管理、運用和交易。例如,齋藤寫道:

“自然的‘界限’并不單純地存在于那里。說到底,界限是一種‘社會習俗’,它是根據我們期待什么樣的社會而設定的。界限的設定,是一個伴隨著經濟、社會和倫理決斷的政治性過程的產物。因此,我們絕不能說,只要把界限的設定交給一部分專家和政治家就高枕無憂了。”

因此,在這個意義上,我們目前所面臨著亟需解決的環境和生態危機,自然也是現代資本主義經濟模式必然帶來的內在困境。正是在資本主義對于特定資源的壟斷和獨占的前提下,“能源危機”才會迅速以刻不容緩的面貌呈現出來,而同時這種危機又促成了資本制經濟的另一輪對于資源和財富的再分配。與之相對,齋藤提倡讓公共資源的開發利用擺脫對于開市場和國家的依附關系,“擴展社會中生產活動的水平性共同管理”。為了實現這一目的,我們就必須從根本上改變我們勞動的形態,而不能僅僅在所謂“再分配”和“價值觀”的層面上做文章:

“共產主義是生產目的的大轉型。不把作為商品的‘價值’的增長當成生產目的,而是把‘使用價值’當成目的,將生產置于社會性規劃之中。換句話說,目標不是GDP的增長,而是重視滿足人們的基本需求。這便是‘去增長’的基本立場。”

齋藤認為,一旦我們的經濟模式實現了從“價值”向“使用價值”的側重點轉換,那么社會再生產所需的資源和勞動力就會偏向那些“真正必要的生產”,而“諸如營銷、廣告、包裝等不必要地喚起人們欲望的東西會被禁止”。

那么,什么是“真正必要的生產”,什么是“不必要的欲望”?

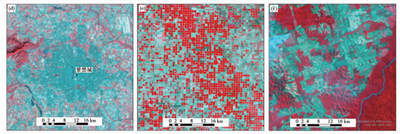

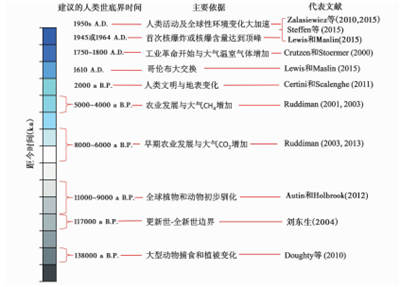

依據主要人類活動影響事件來確定“人類世”底界的各種提議

齋藤在書中特意表明,無論是自己還是晚年的馬克思,都并不是要號召大家舍棄城市生活和先進的技術,回到過去的鄉村共同體,畢竟“這已經不可能了,而且也沒必要理想化那種生活”,而城市生活和技術開發也伴隨著很多“合理性”和“優點”。但是,齋藤筆鋒一轉:

“現在城市的樣子很有問題,需要做出修正,這也是毋庸置疑的。因為,共同體的相互扶助遭到徹底解體,而浪費大量能源和資源的生活是不可持續的。可以說,我們身處城市化做過頭了的狀態下。”

城市化也許的確“做過頭了”,然而,這是一個向誰發出的問題?誰是必須回答這個問題的主體?是每個生活在城市中的居民,抑或是渴望城市化的人們?是為了綠色環保主義而上街抗議的人們,還是聽信“環保意識形態”而“節水節電,放棄葷菜,購買二手貨,共享物品”的人們,還是生活極盡豪奢之能事的極富有階層?——在這名堅定的馬克思主義者的著作中,階級斗爭的問題幾乎徹底缺席了。

由此產生的一個吊詭的結果是,如果一般市民在自己生活中可能采取的各種環保措施,實質上對于解決目前各國政府面臨的環境問題而言無關痛癢,那么只能說,如果我們不是那占據絕大部分資源和財富的“百分之一”(借用“占領華爾街”群眾運動中的“1% vs. 99%”的說法),當前經濟模式和社會結構下產生的問題既是我們無能為力的,甚至是與我們無關的。齋藤喜歡以私人飛機為例,說明如今我們的消費習慣和生活方式已經遠遠超出了“必需品”的程度;可是,對于大部分并不擁有、甚至都沒有考慮過擁有私人飛機的人們來說,“究竟應不應該乘坐私人飛機”是一個根本無所謂的問題:私人飛機既不是“必要的”,也不是“不必要的”,這不是因為關于私人飛機的消費主義宣傳還不夠到位,而是因為“私人飛機”作為商品從來都不存在于大部分人的生活世界之中。在大部分城市居民的生活里,或許“麥當勞”等快餐是“非必需品”(這也是齋藤喜歡舉的一個例子),但是,拒絕吃麥當勞的做法,在齋藤的論述中又落入了“環保意識形態”的窠臼。對于不同階級的人來說,這個世界是不同的——這是一個不需要我們讀到晚期馬克思的手稿才能明白的道理。而當各國每年的國防預算屢創新高、甚至超過對于基礎社會設施和公共福利的支出,我們是否能夠繞過民族國家的政治邊界而談論“人類世”下的經濟模式轉型?進一步說,如果我們假裝目前遇到的問題無關乎特權階層、血汗工廠、貧富差距和各種形式的剝削、壓迫、鎮壓,而籠統地將所有這些社會和政治問題打包進“資本主義經濟模式”、“消費社會”等名目下,那么我們能夠設想的解答也一定是抽象的、理想化的。

凱文·施密特(Kevin Schmidt), 《西北航道的一塊標識牌》,2010,數碼打印,64 1/8 × 49″. 圖片來源:蒙特利爾雙年展.

另一方面,假設的確存在著一個尺度,標記著人們生活中“必要”和“不必要”的分界線——毫無疑問,憑借這個假設,我們不正當地跨過了1960年代以來連篇累牘的關于消費社會和欲望的批判理論——那么,齋藤設想的“理想社會”是否因此就實現了呢?恐怕不然。因為,如陀思妥耶夫斯基等文學家提醒我們的那樣,有些人拒絕“黃金世界”的理由,恰恰就是因為它是“黃金世界”。甚至不難設想,由于環境和生態問題在較為短暫的時間內還不會對自己的生活產生實質性的影響,有些人可能會對這一危機表現出滿不在乎的態度。那么,如何說服這些人呢?齋藤的回答是:對于這些人,需要做的不是說服,而是教育,甚至是帶有強迫性質的教育。難怪國分功一郎會說,在齋藤幸平那里,二十世紀的歷史仿佛不曾發生。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號