一

開 局

中美關系走到今天,世界面臨百年未有之大變局,我總是想起冀朝鼎。

1937年6月,在延安,中國共產黨人第一次接待美國智庫代表團,當年毛澤東44歲,周恩來39歲,策劃這次訪問的人是冀朝鼎,當時他只有34歲。6月22—23日,代表團成員會見了毛澤東,半個月后,“盧溝橋事變”爆發,中國人民的全面抗戰開始了。

冀朝鼎

(1903—1963 )

《中國歷史上的基本經濟區

與水利事業的發展》

中國社會科學出版1981年版

延安時代的中國共產黨人,把媒體、智庫交流放在中美關系的首位。在美國訪問團里,菲利普·賈菲和夫人艾格尼斯是《今日中國》的出刊人,這個刊物是冀朝鼎和他們一起創辦的,它也是著名的《美亞》雜志的前身。代表團的另外一個成員托馬斯·亞瑟·畢森當時的身份是美國外交委員會的高級研究員,在來延安前,他已經在《今日中國》發表文章指出,中國一定會憑借自己的力量戰勝日本,鑒于這一未來結果,美國的政策必須明確選擇:究竟是站在中國還是日本一邊。

而更重要的問題是,美國將來不得不在中國共產黨與中國國民黨之間做出選擇。

畢森向美國政府和人民介紹說,中國共產黨與蘇聯共產黨完全不同,中國共產黨的基本主張與《聯邦黨人文獻》中托馬斯·麥迪遜的主張相同,那就是必須維護農民的利益,必須滿足農民的土地要求,必須在土地平等和土地改革的基礎上,建立一個獨立自主的國家。

正如當年美國革命的目標是為了使美國獨立自主于舊大陸一樣,中國革命的目標也是獨立自主,而革命的美國與革命的中國之所以能夠做到獨立自主,就是因為兩國都擁有廣闊的土地,諸如英國、日本這樣狹小的國家,只能依靠工商業和殖民地而生存,斯大林模式的工業化也建立在榨取、犧牲農民和壓制其亞洲領土的基礎上,而這種依賴型的發展方式,與其說中國共產黨人是斯大林主義者,不如說是麥迪遜主義者,即美國人民所熟悉的“土地派”。

畢森呼吁,任何一個維護美國憲法的人,任何一個贊成麥迪遜主張的人,任何一個熱愛土地、主張土地權利的美國人,都會天然地贊成中國共產黨的主張。而與中國共產黨相對立,中國國民黨只代表中國沿海的少數買辦的利益。中共領袖與普通紅軍戰士穿著一樣的軍裝,周恩來兜里只是多了一支鋼筆,而國民黨軍隊則是一群強盜,即使對美國人也是如此,他們會為了搶一塊手表而殺人。

畢森做出這樣的判斷,一定程度上基于自己在中國的慘痛經歷。畢森的岳父是傳教士,是金陵大學的創辦者,但在北伐時期被國民黨軍隊槍殺了,國民黨的士兵要搶他的手表,而那塊手表是畢森岳父父親的遺物。

大名鼎鼎的漢學家歐文·拉鐵摩爾也是訪問團的成員,他關心中國的邊疆和少數民族問題。中國是多民族國家,當時,他在延安采訪調查的主要方向是:紅軍在長征中是如何在少數民族地區發展壯大以及紅軍中少數民族戰士的情況。這種調查使他形成了如下觀點:中國共產黨必然會像當年隋唐王朝的建立者一樣,從中國的西北邊疆興起,團結各少數民族,席卷中原,統一天下。

歐文·拉鐵摩爾

(1900~1989)

《中國的亞洲內陸邊疆》

[美]拉鐵摩爾

唐曉峰 譯

江蘇人民出版社2005年版

代表團成員幾乎都出身于傳教士家庭,與賽珍珠的父親一樣,畢森的父親長期生活在皖北農村,拉鐵摩爾的父親則在河套地區傳教,所以,拉鐵摩爾能說地道的西北話,還喜歡唱“酸曲”。

杰弗遜的名言是:如果上帝有自己的選民,并賦予他們許多真正的美德的話,那么,那些在土地上辛勤耕作的勞動者就是上帝的選民。在中國共產黨人深入偏遠農村的最底層之前,這樣做的只有西方的傳教士,他們知道中國最底層百姓的無助與絕望,也知道他們生存的韌性,于是,這些到訪延安的美國人與共產黨人有一個共同點,這就是毛澤東后來說的,“我們一定要堅持下去,我們一定要努力工作,我們也會感動上帝,上帝就是全中國的老百姓”。

賈菲夫婦訪問延安期間,看到紅軍缺醫少藥,回到紐約后,他們把這種情況通過冀朝鼎介紹給美國共產黨總書記白勞德。于是,他們立即攜手行動,成立了“國際援華委員會”,募捐籌款,并于來年1月初,派遣了以白求恩大夫為首的美加醫療隊來華,支援中國人民的抗戰。

1937年6月,延安,左起:拉鐵摩爾、菲利普·賈菲、

毛澤東、艾格尼斯·賈菲、畢森、海倫·斯諾

在訪問延安時,畢森曾向毛澤東提出了這樣的問題:英國是否會為了維護自身的利益,支援中國抗日?或者為了平衡與日本的關系,而鼓動中日妥協反對蘇聯?因為國民黨與日本共同的敵人就是蘇聯,一旦國民黨與日本妥協而反對蘇聯,那么南京是否將對中國共產黨進行鎮壓呢?

毛澤東對此的回答是,蔣介石是一個“階級的政治家”,他在國際上選邊站隊的出發點是階級利益。因此,蔣介石對于世界形勢有兩個根本的誤判:第一,他基于意識形態原因,認為中共會把蘇聯的利益放在第一位;第二,同樣基于意識形態原因,他認為美國和英國會把中國的利益放在第一位。這種對于大勢的錯誤判斷,根本上基于蔣介石集團在英美有私人利益。

中共沒有任何特殊利益,其根本出發點是追求中國的獨立自主,中國人民的生活與生存,只要贊成這個出發點,無論是誰,中共都愿意與他們合作。

國民黨反對蘇聯,是出于意識形態原因,但國際關系的決定性因素,不是意識形態,而是利益,蘇聯是唯一援助中國抗戰的國家,但這些援助全部給了國民黨,而沒有給過共產黨一槍一炮,這就說明了問題。英國反對蘇聯,也是由于意識形態原因,但因為德國威脅了英國的特權和利益,正是為了維護自身的特權與利益,英國最終會放下意識形態,選擇與蘇聯合作。

毛澤東這樣說,“當然,盎格魯-薩克森人民向來以自己的自由意志而感到驕傲。他們當然可以擁有自己喜歡的任何思想。但在最后,他們肯定會得出這樣的結論,最好還是能在蘇聯的幫助下,維持自己的那些特權。因為思想不可能總是與行動一致的”。

中國共產黨的主張是:中國人民完全可以獨立自主進行抗戰,抗戰的目標也是中國的獨立自主。中國之所以能夠做到這一點,在于中國領土遼闊,內部不平衡。中國西北地區數千年都是中國政治、文化的核心,目前,這里是中國抗戰的核心,中國生存、發展的基本結構是由秦漢隋唐奠定的,這個基本結構沒有改變,共產黨領導的抗戰加強而不是削弱了這個獨立自主的結構。換句話說,今天被稱為“邊區”的地方,在漫長的中國歷史上,是中國的中心。

1941年2月,重慶,(左起)陳納德、拉鐵摩爾與蔣介石在蔣家

1941年,羅斯福總統派拉鐵摩爾擔任蔣介石的政治顧問,那時,他告誡美國政府與人民說,蔣介石和國民黨是美國的大麻煩,將來美國最壞的結局是被蔣介石拉下水,永無止境地給這個無賴擦屁股。這個預言被曾是蔣介石擁護者的黃仁宇所證實。作為國民黨軍人,黃仁宇悲哀地說,抗戰期間,蔣介石與國民黨最大的不名譽,就是使美國人堅信,是中國把美國推入了戰爭,如果沒有美國的拯救,中國勢必被日本滅亡。

鄧野先生是極好的學者,他的《蔣介石的戰略布局》一書的核心是說,蔣介石作為一個戰略家,他的成功之處在于,在抗戰期間縱橫捭闔于國際舞臺,選邊站隊,最終把美國拉下水,靠英美蘇三大國打敗日本,成為戰后世界秩序的最大獲益者。沾美國便宜,搭美國便車,乃至拉美國人下水。有人認為這是中國最大的不名譽,有人則認為這是臥虎藏龍、韜光養晦,是偉大的戰略。

鄧野

蔣介石的戰略布局

(1939-1941)

社會科學文獻出版社2019年版

仁者見仁智者見智,立場不同,結論自然不同。

就這樣,冀朝鼎幾乎憑一己之力,策劃了中國共產黨與美國智庫之間的第一次高層接觸,這次極為成功的訪問,給美國人民和政府留下了這樣的印象:中國共產黨人是把窮人當上帝的人,他們和美國人民一樣熱愛土地與農民,代表最廣大的中國農民的利益。用賽珍珠著作的名字來說,中國共產黨人就是《大地》,如果用海倫·斯諾的著作的名字來說,他們就是《紅塵》,即他們如西北的大風與黃沙,以偉大的力量,鑄造著中國。與中國共產黨相對,國民黨則是一幫算計美國、搭美國便車、拉美國下水的麻煩制造者,是一群需要美國擦屁股的無賴。

大地三部曲

作者: [美]賽珍珠

譯者: 王逢振 等

北京聯合出版公司2019年版

斯諾夫人根據自己的延安行以尼姆·韋爾斯的筆名寫成《革命人物傳》和《紅色中國內幕》,分別譯為《西行訪問記》和《續西行漫記》。《西行訪問記》中文本由華侃翻譯,1939年上海譯社出版。

這就是中共與美國關系的開局,是一個良好的開局,撫今追昔,無論歷史風云如何變幻,中共與美國關系的開局,決定了中美關系的根本走向。如果沒有這樣的開局,就不會有1972年尼克松“震動世界”的訪華。

冀朝鑄,是冀朝鼎的弟弟,很有名,他曾是新中國的外交部副部長。1972年尼克松訪華,一下飛機,就向周恩來伸出手(周恩來后來說,他這是從太平洋彼岸伸出了和平的手掌),當時,站在尼克松和周恩來之間的人,就是冀朝鑄。1979年鄧小平訪美,白宮舉行盛大歡迎儀式,站在鄧小平與卡特總統之間的人,還是冀朝鑄。

1972年尼克松訪華,站在尼克松和周恩來之間的人,就是冀朝鑄

那時,冀朝鼎早已過世,他生前說過一句話,大意是:有一天,你知道了我的故事,便不必知道我的名字。

大音希聲,大象無形,真正辦大事、開新路的人,不會讓你知道他是誰,更不會讓你知道他在辦什么大事——道理很簡單,如果大家都知道了,如果搞得沸沸揚揚、敲鑼打鼓,那事情就辦不成了。

偉大的思想是孤獨的,探索新道路,需要奮身孤往。這是孤獨的、勇敢的事業。

豈有文章驚天下。鄧稼先出名,是在“兩彈”完成之后,是在他去世之前,而直到今天,冀朝鼎很大程度上依然還是一個傳說。

這個世界上,很多厲害的讀書人都沒有名,名氣對他們一文不值——辦大事與出大名,這完全是兩碼事。

二

“紐約男孩”

冀朝鼎,生于1903年,山西汾陽人,他出身名門,父親冀貢泉先后擔任過山西司法廳廳長和教育廳廳長。

1916年,年僅13歲的冀朝鼎考入清華學校。1919年,熱血少年冀朝鼎參加了五四運動,在六三大宣傳時被捕,那個時候,他只有16歲。6月3日那天,北洋政府抓學生最多,瞿秋白、張國燾同日被捕,北大劉仁靜也是那天被抓進去的,當時也只有17歲,法庭審判,問劉何以被抓,他竟茫然不知。被捕學生中,北大最小的是劉仁靜,清華最小的是冀朝鼎。

孫中山說,國家的實質就是戰爭。第一次世界大戰之后,在戰爭之外,有了大規模外交,而外交又有政府外交與民間外交。五四運動是中國第一次民間外交的勝利,它使世界認識到,中國的主權在民,也鼓勵了中國的國民民主運動。

1939年9月9日,國民黨軍事委員會政治部部長陳誠上書蔣介石時則這樣說:英法對于弱小民族之一貫政策,決不愿其獨立解決,故對自己言民主,對任何弱小國家,不能言自主也——這就是巴黎和會給中國的教訓。

1947年,蔣介石與陳誠(左)合影

五四運動要的是民主還是自主,是“啟蒙”還是“救亡”?這是一個問題。五四運動、巴黎和會不僅使中國知識界開眼看西方,也使中國的先覺者認識了西方的本質——所以說,這是“覺醒年代”。

1924年,21歲的冀朝鼎以優異成績被芝加哥大學歷史系錄取,赴美留學,在去美國之前,他專門去北大拜訪了李大釗。

1929年,冀朝鼎在哥倫比亞大學獲博士學位,而博士論文就是《中國歷史上的基本經濟區與水利事業的發展》,這篇論文震驚了美國政界與學界,那一年,冀朝鼎只有23歲。

那個時候,冀朝鼎的研究關心戰爭與稅收問題。在他看來,西方的資本積累主要依賴榨取殖民地,而不是剝削其國內的工人階級。正如唐代之后,中國的基本經濟區在江南,工業革命之后,大英帝國的基本經濟區則在殖民地,而不是在其國內。這是當今世界結構的要害。

1927年,冀朝鼎去歐洲參加了世界反對帝國主義、殖民主義同盟大會。在歐洲,他加入了中國共產黨。1928年,他去了莫斯科,參加了中共六大代表團工作,并擔任中國駐赤色職工國際代表鄧中夏的翻譯和秘書——早在五四運動期間,冀朝鼎就已經與鄧中夏結為好友,鄧的父親鄧典謨,與冀朝鼎的父親冀貢泉,都是民國政府的高官。

鄧中夏

(1894年—1933)

中國職工運動簡史

(1919—1926)

鄧中夏

人民出版社1953年11月

1929年,冀朝鼎結束歐洲之行,回到美國,加入了美共中央中國局,和賈菲夫婦一起創辦了《今日中國》,這個雜志后來改名為《美亞》。《美亞》雜志吸引了美國最優秀的學者,《中國的亞洲內陸邊疆》(Inner Asian Frontiers of China)一書的作者歐文·拉鐵摩爾,就是這個雜志的主要撰稿人。

1929年,《中國歷史上的基本經濟區與水利事業的發展》在紐約出版,給冀朝鼎帶來了巨大學術聲譽,通過紐約的學術圈,冀朝鼎結識了美國財政部貨幣研究室的柯弗蘭,據說還發展他加入了美國共產黨。而柯弗蘭又將冀朝鼎介紹給美國財政部的經濟學家,其中包括羅斯福的助手居里和美國財政部部長摩根索的助手白勞德,而白勞德后來成為美國共產黨的領導人。

美國總統周圍的學者們,對當時世界金融市場的高度不穩定充滿警覺,甚至樂見英鎊主導的世界貨幣體系崩潰。他們認為,健康的經濟必須建立在獨立自主和實體經濟的發展之上,而不是依賴于盲目的金融擴張。在當時的保守主義者看來,這種觀點是“左”傾的,以至于麥卡錫后來認為,抗戰期間的美國駐華外交人員,基本上被美國共產黨策反了。

置身紐約和美國財政系統,冀朝鼎對于美國的財政金融結構極為熟悉,美國的財政金融體系締造于美國立憲時代,亞歷山大·漢密爾頓是開創者。與杰弗遜和麥迪遜不同,漢密爾頓的基本主張是建立一個富人支持的強有力的中央政府,這個中央政府的核心功能就在于財政與金融,具體說來就是:一方面是建立強大的中央銀行,以向富人借款;另一方面是通過地租稅、人頭稅、貿易關稅,以保證財政稅收能夠支付銀行借款的利息,且僅僅是償還利息而已。

自美國立憲時代起,杰弗遜、麥迪遜就激烈反對過漢密爾頓的制度設計。他們認為,漢密爾頓的制度設計有幾個缺陷:第一,使美國政府依賴銀行借款,這種借款不僅來自富人,而且來自舊大陸特別是英國;第二,使美國財政依賴于向老百姓課稅,特別是向農民課稅;第三,使美國的財政體系依賴銀行債務,這不但使美國難以獨立自主,更為美國財政破產埋下了隱患。

在羅斯福新政時代,美國政府的一個態度轉變,就是要扭轉漢密爾頓的“金融邏輯”,以維護美國在世界上的獨立自主,包括在金融方面,結束美國對于歐洲金融市場的依賴——這是當時財政部的主要觀點,當然也是冀朝鼎的觀點。

1941年,冀朝鼎回國,先后任平準基金會秘書長、國民政府外匯管理委員會主任、中央銀行經濟研究處處長,并兼任圣約翰大學、暨南大學商學院教授等。抗日戰爭勝利后,冀朝鼎任中央銀行稽核處處長,到上海接收日、偽金融機構。

冀朝鼎與孔祥熙同是山西人,他的父親冀貢泉曾是孔祥熙的老師。冀朝鼎回到重慶后,就住在孔祥熙公館。宋靄齡親切地稱冀朝鼎是“紐約男孩”——在四大家族看來,冀朝鼎是一個單純的書呆子,是一個被美國教育培養的極為純潔的西方紳士。據說,有一回,宋靄齡專門請廚子做了山西菜請他,宴席起初擺在院子里,只有主客二人對飲。席間,宋靄齡突然說,院子里冷,我們到屋里去吧!冀朝鼎恭敬起身說:時候不早了,感謝夫人的款待,我失陪了。事后,宋靄齡對孔祥熙說,你那位小老鄉,是個財色不動心的柳下惠。

孔祥熙和宋靄齡

1948年,蔣介石打內戰,需要錢,想錢想得抓狂,冀朝鼎給他出了一招——讓法幣與白銀和黃金脫鉤,發行金圓券。蔣介石大喜過望,立即實行,結果是貨幣崩盤,金圓券一瀉千里,經濟崩潰,人心全失,國民黨因此丟了江山。而這一改革,完全符合漢密爾頓的“金融邏輯”——向富人借款,向窮人課稅,以借款利息為基礎,大規模發行紙幣。

一個政府的能力,就在于其舉債能力,英國的“富強”,根源就在這里。蔣介石認為,這就是世界上最先進的經濟學說,冀朝鼎當然知道,這其實是亡國之策,但既然蔣介石喜歡,他順水推舟,就這樣辦了。1948年,在決定中國命運的關鍵時刻,蔣介石卻突然想“自殺”,而冀朝鼎就是那個給他遞刀子的人。

共產黨不僅靠硬實力打敗了國民黨,共產黨的迅速勝利,能抓住人心這個軟實力,固然最重要,但更為值得思考的,則是共產黨如何運用了巧實力。

最近有一部轟動的電視劇《北平無戰事》,據說,其中就有冀朝鼎的影子,但神龍見首不見尾,那只是一個影子而已。

北平無戰事 (2014)

1947年3月,毛澤東撤離延安,僅僅一年之后,國共雙方便攻守異勢。其中原因,一個是靠毛澤東大智大勇,以四個連拖著胡宗南在陜北轉圈,以此打亂了蔣介石的戰略大局;一個是靠金圓券改革毀了國民黨的經濟,亂了蔣介石的后院。

冀朝鼎,這個人辦過什么大事?金圓券改革,人民幣制度的創立,“第三世界”陣營的形成——冀朝鼎是參與構造這三個制度的人。

金圓券的幣制改革,直接導致了國民黨政權垮臺;人民幣制度創立,為新中國奠定了基礎;“第三世界”陣營的形成,改變了世界格局,為今天的“一帶一路”開了先河。

使貨幣發行與土地掛鉤,這是麥迪遜的觀點,美國沒有采用這樣的貨幣制度,而中共發行人民幣則是這樣做的,人民幣首先是在土地改革中,為廣大的農民所接受。但麥迪遜的一個基本觀點被美國所堅持——為了美國的獨立自主,就必須保持相當規模的農業和農民的數量——今天,美國依然是世界第一農業大國。

冀朝鼎極為熟悉西方,他的一個觀點是:西方文明不是一個整體,基于基督教羅馬帝國的傳統,美國、俄國、德國和英國都有建立世界帝國的野心,而天主教的法國則對文化輸出更為熱心,由于拉丁文化的原因,法國與第三世界的聯系更加緊密。

基于不同的文明傳統,與中國有著更多共同語言的應該是法國,法國是新中國與西方建立關系的紐帶,而中國能夠給法國提供最大幫助的,就是協調阿爾及利亞問題。毛澤東、周恩來接受了這一建議,但在出訪阿爾及利亞前一天夜晚,冀朝鼎因勞累過度,在辦公室猝逝。

冀朝鼎死于盛年,帶走了太多的思想、學問、智慧,也帶走了太多的秘密。

中國人民銀行成立,冀朝鼎是首任副行長、副董事長;他創立了包括廣交會在內的中國對外貿易體系,是中國國際貿易促進會副會長。

如果說,20世紀的中國,哪個讀書人最厲害,我個人認為是冀朝鼎,為什么?就憑他一冊薄薄的小書——《中國歷史上的基本經濟區與水利事業的發展》。

2008年,我在紐約大學教書,遇到一位諾貝爾經濟學獎得主。他說,冀朝鼎被稱為“紐約男孩”,這是誤解。我問為什么?他說,因為他不代表這里(紐約),代表這里的是漢密爾頓,冀朝鼎代表南方和西部農民的觀點,他屬于麥迪遜派——那個時候,因為他的中國身份,在這里,他就會被理解為代表中國共產黨。其實,他確實代表中國共產黨。

如果他留在美國會怎么樣?他留在美國,會得諾貝爾獎,就像阿瑪提亞·森那樣——不過,那又怎么樣?冀朝鼎可以輕而易舉成為阿瑪提亞·森,但森不可能成為冀朝鼎。

冀朝鼎與太太海麗

美國一直希望改變中國,但中國在很大程度上改變了美國——你瞧,歷史就是這樣!

三

統一與分裂

《中國歷史上的基本經濟區與水利事業的發展》這部著作完成于1926年,1929年在紐約出版——李約瑟曾經這樣評論,這是迄今為止,一切西文中關于中國歷史發展方面的最卓越的著作。

微觀經濟的核心在交換,宏觀經濟的核心在交通。在一個發展不平衡的大國,中央政府的首要功能,就在于協調四面八方。

一個廣土眾民的大的共同體的基礎是什么?為了回答這個問題,冀朝鼎提出了“中國基本經濟區”的范疇,他指出,在傳統中國那樣一種零散的小農經濟的條件下,統一的基礎、中央集權的基礎,就在于中央能夠建設并有效控制基本經濟區。所謂基本經濟區建設,又主要是靠水利與交通的建設達成的,古代中國的統一與中央集權問題,被看成控制這樣一種經濟區的問題。所謂分裂與割據,一方面在于基本經濟區的爭奪,另一方面則在于地方建設造成的基本經濟區的擴大與轉移,占優勢的經濟區一旦確立,控制了基本經濟區的首領,就獲得了優越的物質利益而勝過與之競爭的其他集團,最后把國家統一起來。

從中國歷史發展來看,秦漢時期,中國的基本經濟區在黃河中下游;三國南北朝時期,四川與長江下游逐漸得以開發;隋唐時期,長江流域取得了基本經濟區的地位,大運河縱向溝通了南北;元明清三代,除了繼承了上述基本經濟區外,由于首都離基本經濟區太遠,遂有開發海河流域、京津冀地區的設想,但這個設想并沒有真正得以實施。

古代中國的所謂國家能力,其實就是控制與建設上述基本經濟區的能力。所謂“統一”與“分裂”的根源,大抵也在于此。

基本經濟區的存在,導致了土地制度與賦稅方法的地理差異,影響了中國地區發展的平衡,也造成了生產方式上的區別。在此基礎上,土地制度、賦稅與商業以及高利貸資本發展程度的差異得以形成。

要協調這種自然與經濟的差異與不平衡,就需要中央政府的力量,一是維護交通水利的運作與暢通,二是通過財政稅收,實行財稅之集中,再通過中央財稅的分配,以平衡各地方——今天,這就叫“中央財政轉移支付”。

冀朝鼎的這部杰作,當然是對馬克思“亞細亞生產方式”理論的進一步完善,同時,冀朝鼎這部著作里面,還包含著一個更大的問題,這個問題就是元代以降,中國治理發生的又一重大變化。

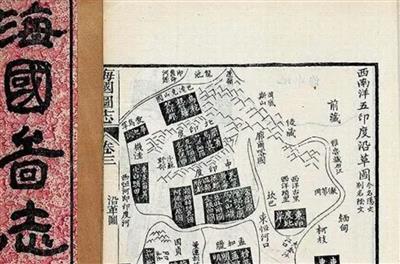

因為元代以降,中國的版圖極大地擴大了,北方草原文明被納入進來,元代的治理體系,是從治理草原地區的經驗發展而來,明代則進一步有了“海國”的問題,而到了清代,中國的治理體系終于包納了居國、行國、海國三個方面。這樣一來,中國的治理問題,當然就不僅僅是增加對于江南基本經濟區的治理能力的問題,王安石以降那個以發展經濟為核心的問題,則進一步成為魏源所謂如何統合居國、行國、海國之間動態平衡之問題。

魏源

《海國圖志》

換句話說,中國的治理問題不僅是一個立足于基本經濟區發展經濟的問題,更是一個維護包納以上三種生產方式的治理體系的內部復雜平衡的問題。簡而言之,維持這樣龐大復雜的治理體系的運行,與增強基本經濟區的治理能力,并不是一回事。

今天我們說所謂“治理能力”與“治理體系”不是一回事的意思,若追本求源,大致而言就在于此。

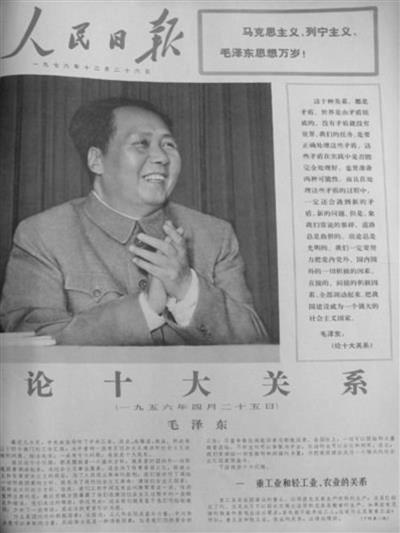

簡而言之,唐宋以來中國治理的問題其實有兩個:一個是增加國家的經濟財政能力,其核心就是對基本經濟區的建設與控制,我們可以把這個問題簡稱為“治理能力問題”。另一個,則是維護三種生產方式之間的融合與平衡,用毛澤東主席的話來說,這里的關鍵,就是要處理好“沿海與內地”、中原與邊疆之間的關系,《論十大關系》中集中討論的問題,則可以簡單地概括為“治理體系”的問題。

《人民日報》發表《論十大關系》

從這個角度說,近代中國所面臨的問題,不在于治理能力下降所導致的經濟、生產力不發達的問題(實際上,清代的經濟總量并不低),而在于治理體系瓦解造成的共同體分裂問題。

正是從這個意義上說,毛澤東的那個洞見是完全正確的——控制了中國的基本經濟區,并不意味著就能夠控制中國。中國長期歷史發展的大勢,并非是以居國去統治行國和海國,甚至不是以南方去控制北方。恰恰相反,中國發展的大勢是以邊疆包圍中原,是以農村包圍城市,是以北方的治理體系控制南方的經濟區,毛澤東的視野超越孫中山、蔣介石,以及那些妄圖統治中國的帝國主義者之處,庶幾在此。

中國之不平衡,差異在東西南北,美國之不平衡,差異也在東西南北。只不過,中國之差異與不平衡比美國更嚴重,這就決定了中國比美國更難治理。

因為存在南北差異,美國爆發了南北戰爭,戰爭的結果,是形成了更為強大的中央政府,各州必須聽命于華盛頓中央。但自立國以來,美國同時還存在東西差別,東部以工商業為主,金融經大西洋與歐洲合為一體,“二戰”后在軍事上與北約重合,美國西部今天以高科技和農業為主,亞洲和美洲移民眾多,與亞洲的聯系十分緊密,如今加州是美國稅收的大戶——美國的戰略要害是在東還是在西,這決定了美國的國策。

同樣地,中國的發展是向東還是向西,如何協調東西,這是中國中央政府必須考慮的“千年大計”。一路向東的自然不平衡,這是宋代以來江南基本經濟區開放發展的結果,而這個問題,到近代則發生了變化。因為帝國主義要控制的,恰恰也是上述中國的基本經濟區,而且是從海洋方向進行控制,反過來說,就是清王朝控制海國的失敗,導致了與海國密切聯系的基本經濟區治理的失敗。正是帝國主義的侵略,造成了上述基本經濟區的瓦解,導致了中國國家能力的衰敗和中央集權的崩潰。因此,在帝國主義時代,任何企圖重新控制中國基本經濟區的政權,都不能不受帝國主義勢力的控制,欲以此為基礎建立中國政權,要么必須與帝國主義結盟,要么必須與地主階級、官僚資產階級結盟,這就只能走“半殖民地半封建道路”——除此之外,便沒有出路。

錢穆

《中國歷史精神》

九州出版社2012年版

持同樣看法的人,就是錢穆。他在《中國歷史上的地理與人物》里說:“今天中國,全為西方商業吸引,大家都跑向海邊。但一到海邊,便沒有什么地方可走,粵人便向南洋海外跑,這亦是一種開創精神,對國內經濟并有甚大助益。但究竟在外國境,非自己的殖民地,政府不能好好養護培植,如是則不免把民族精力浪擲了,許多天生的人才也白費了。”

那么,在基本經濟區被從海洋方向控制的條件下,中國重新恢復國家能力的立足點,究竟何在呢?

中國為什么需要共產黨?為什么共產黨是中國的領導核心?

因為中國發展極端不平衡,要避國家分裂,就需要一個大公無私的強大力量,以協調四面八方。

延安,1944

哈里森·福爾曼 攝影

東西南北中,黨是領導一切的。所謂領導,首先是協調,手心手背,都是肉,所以,當家難。

毛澤東在會見尼克松時說,《紅樓夢》里講,大有大的難處啊!

尼克松深以為然。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號