自從精英們壟斷話語權,輿論場上便聽不見了工農群眾的聲音,社會底層表達訴求的方式只剩了無聲的抗議,我們期待著死寂般的沉默之后是火山般的猛烈爆發,然而沉默之后還是沉默;思想界里很難聽到革命左派的聲音,進步人士提出主張的途徑只余下激烈的爭吵,我們期待著無休止的爭吵之后是同志式的緊密團結,可爭吵之后還是爭吵。

苦悶太久,我們便開始質疑:人民大眾還有被喚醒的可能嗎?左翼進步力量還有團結起來的可能嗎?

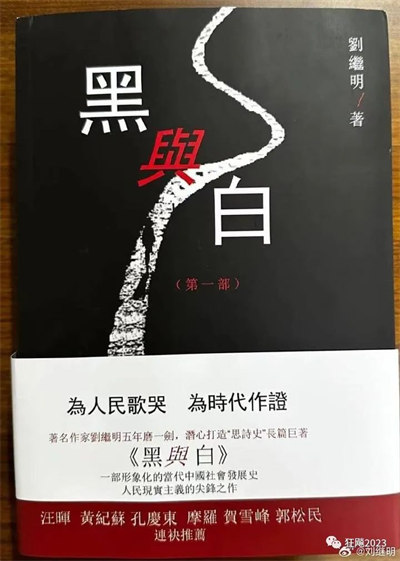

正是在這時候,我讀到了劉繼明老師的長篇小說《黑與白》,從中看到了劉老師對歷史和現實的深刻觀照,他在完成這份“時間的證詞”的同時,也飽含熱忱地對共產主義事業的前途做了肯定的回答。特別是由田青青、梁天這兩位青年的人生價值選擇,讓我們看到:改變的希望是青年,青年的力量是行動。

田青青出生于鳳凰島,年幼時父母親便先后到南方打工,從此音信全無。在鳳凰島小學做民辦教師的姑姑田芳養育著她,田芳遇難后,田青青在鳳凰島小學老校長扶持下,靠鄉親們和王晟的接濟讀完中學,后來考入了東江大學新聞系,結識了同在東江大學讀書的梁天。梁天的父親宗天一因幫岳父打理小煤窯而發跡,生意做大后便拋妻棄子,生命垂危時方才回歸家庭。梁天靠著母親梁紅隼的獨自養育和姑姑顧箏的學業指導,在像姑姑一樣讀東江大學法律系的夢想指引下努力學習,終于如愿以償。相似的家庭出身和人生經歷賦予了他們同樣的底層情懷和階級認同。于是,兩人不約而同地加入了馬克思主義讀書會。

相比于梁天“為了考試過關”而加入馬會的目的“單純”,田青青“為了搞清楚什么是馬克思主義”的目的則更能反映青年們對馬克思主義的態度。我們從小就被教育做共產主義事業的接班人,我們從中學開始接受系統的思想政治理論教育,大學期間還要學習一系列馬克思主義的課程,然而,正如書中會員們的討論時所說:“越學習,對究竟什么是馬克思主義卻越糊涂……”我想,這句話說出了不少還對政治有所思考的青年的心聲。

會員們的質疑說明他們在思考,青年們總是長于思考和質疑。這也說明了青年們還在相信著馬克思主義,或者重新轉向馬克思主義的說法會更精確一些。馬會,這一一百多年前李大釗等革命先驅們為宣傳馬列主義和為建立中國共產黨做準備而創建的學生組織,如今在高校里重新出現。在馬會中,田青青和梁天投入到了對馬克思主義的學習、爭辯和尋找底層出路的實踐、探索中。

今天。不少專家學者僅僅將馬克思主義作為一種學說和研究對象,別有用心者則忌憚于真正的馬克思主義在青年思想中扎根、生長。然而,青年們追求真理的腳步不會停止。我們不會自滿于了解理論,希望將理論和現實結合起來,了解當代工人階級的現狀和出路。田青青和梁天同樣如此。在《雇傭勞動與資本》的讀書活動中,田青青問道:“可我們中間有幾個人知道,今天的工人每天工作幾小時,每一天、每個月能掙到多少工資?工廠從他們身上榨取了多少‘剩余價值’呢?咱們學習馬克思主義,能不能把在課堂上聽老師講課和馬會的學習同當今的現實結合在一起……”她的疑惑引來了馬會“理論家”的批評:“可咱們畢竟是學生,應該以學習為主。”田青青更疑惑了,她反問道:“考出好成績為了什么呢?難道就是為了考研或找個好工作嗎?”梁天聽了田青青提出的問題和馬克思的《青年在選擇職業時的考慮》結尾的一段話后,“心里一直清晰堅固的人生目標變得模糊搖擺起來”。我相信,田青青的話也是我們拒絕做“利己主義者”的青年們的疑問,梁天的感受也是我們想要有所作為的青年們的想法。我們像田青青和梁天一樣,小時候便被家長教育好好讀書才能改變命運,被老師教育不讀書就只能像父輩那樣做個農民,我們把整個身心投入到學習上,的確,比起學習上“不努力”的發小們,我們上了好的學校,找了好的工作,讀書改變了我們的命運,可被命運拋棄的發小們呢?他們是因為不努力,還是因為無處不在的比例注定“淘汰”掉一大批人?或許我們只是因為被規訓得符合流水線上的一顆螺絲釘得標準而運氣好地被選中了。在受到更好的教育、完成了曾經的那個讀書目的后,我們不禁問:當下,我們讀書的目的究竟是什么?我們是否應該超脫于個人主義外去做些什么?我們能做些什么?

這些問題也困擾著田青青和梁天。缺少社會經驗的梁天在懵懵懂懂地讀過《資本論》后,把做過大老板的父親宗天一和在小鎮上開餐館的母親稱為“剝削雇傭工人、榨取剩余價值的資本家”,讓母親跟餐館員工簽勞動合同,交“五險一金”。這一幕讓人哭笑不得,卻寫得十分真實,照搬馬列原理,這不是我們嘗試將理論與實際相結合的時候所一定會犯的毛病嗎?田青青不止在顧箏的“銅匭網”做兼職編輯,還在學校食堂兼職清潔工,她對馬列主義的理解與運用則要深刻得多、前進得多。田青青暑假到工廠打工以完成社會調查作業,不成想“大開眼界”。“不管長工短工,廠里都沒有簽合同,也沒有成立工會,廠里雇人和解聘工人,或發生了工人因傷殘要求賠償的糾紛,都憑老板一句話,十分松散混亂,但老板對工人的管理卻非常嚴格,做工車間和工人宿合都在一起,四周筑有高大的圍墻,像一座軍營或監獄。”工人所遭受的惡劣的待遇讓飽受人間冷暖的田青青都感到震驚,也讓她懂得了“剝削”“壓迫”這些詞的真正含義。在工廠里,她結識了工友阿英。在田青青將離開這家工廠時,工人管師傅受到了嚴重的工傷,廠里只給了他幾百塊錢便解雇了他。管師傅因抗議被抓,工人們為支持管師傅而罷工,阿英作為工人代表與老板談判。在達成協議復工后,阿英卻被以“尋釁滋事”的名義帶走了。事件的最后,阿英被釋放。此番遭遇讓田青青不解:“我不知阿英和玩具廠的工人們究竟是勝利,還是失敗了。”聯想起我的打工實踐經歷,感受與田青青何其相似。只有對工人的直接接觸、嘗試成為工人,青年才能理解工人,才能更深刻理解馬列著作,才能明確方向和找到力量。

田青青和梁天還會經歷怎樣的一番成長,我們不得而知。但在他們兩個青年人身上,我們看到了改變的希望,在他們不滿足于讀書更要去實踐的行動上,我們看到了青年的力量。田青青、梁天,他們的名字一個象征著土地和現實,一個象征著天空和理想,我從中讀出了切·格瓦拉“讓我們面對現實,讓我們忠于理想”的意味。

在《黑與白》線上分享會上,有網友問劉老師:“在這片黑夜中,梁天和田青青在馬會的相識如同點點星光給人希望。請問劉老師,觀照今天現實,指引我們青年的星光是什么?我們青年又該做些什么去創造打破黑夜的曙光?”劉老師回答說:“你提到的梁天、田青青等青年一代,的確可以看作是作品中讓人感到希望的‘星光’,也是我對未來沒有完全喪失信心的原因。至于你問‘指引我們星光的是什么,我們青年又該做些什么去創造打破黑夜的曙光’,我覺得《黑與白》中的田青青、梁天已經給今天的青年做出了表率,那就是:到人民中間去,從生活的點滴做起。像《國際歌》唱的那樣,要為真理而斗爭,英特納雄耐爾就一定會實現!”劉老師的回答鼓舞人心,也給我們青年同志指出了出路。

青年同志們,讓我們團結在馬列毛的旗幟下,將馬克思主義原理與當前的社會現實結合起來,到人民中間去,改造自我與世界,為無產階級的解放和偉大的共產主義事業而努力奮斗吧!

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號