【編者按】本文標(biāo)題全文為“一位美國‘復(fù)轉(zhuǎn)軍人’的‘學(xué)戰(zhàn)’生涯:重讀伯爾曼《法律與革命》”,是章永樂《西途東歸:朝向中國道路的思想突圍》(東方出版中心2023年版)的一個章節(jié),之前并未正式發(fā)表,其核心觀點是:伯爾曼是在冷戰(zhàn)的語境之下寫作《法律與革命》,該書主要觀點源于其老師歐根·羅森斯托克-胡絮,之所以強調(diào)“教皇革命”對于西方文明的起源性意義,恰恰是為了召喚宗教的力量,與當(dāng)時蘇聯(lián)所表現(xiàn)出來的精神力量相抗衡。然而在《法律與革命》在華傳播的軌跡之中,這一維度長期隱而不彰。《一位美國“復(fù)轉(zhuǎn)軍人”的“學(xué)戰(zhàn)”生涯》試圖揭示這一維度,進而重思法學(xué)知識與法律史書寫的“主體性”。

《西途東歸:朝向中國道路的思想突圍》是章永樂繼《舊邦新造:1911-1917》《萬國競爭:康有為與維也納體系的衰變》《此疆爾界:“門羅主義”與近代空間政治》之后的第四本獨著專著,以其十多年內(nèi)撰寫的二十多萬字的學(xué)術(shù)書評,紀(jì)錄了從一個“留學(xué)運動”的見證者到“構(gòu)建自主知識體系”的探索者的思想足跡。這些書評具有鮮明的“中國道路”自覺,分析和評論了從安東尼奧·奈格里與邁克爾·哈特、弗朗西斯·福山、孔飛力、列奧·施特勞斯、約翰·麥考米克、伊萬·克拉斯特耶夫、哈羅德·伯爾曼、絡(luò)德睦、汪暉、黃興濤、蘇力、貝淡寧、王紹光、歐樹軍等一系列中外學(xué)者的著作,是對學(xué)術(shù)書評這一文體的新探索,更是對一系列解釋中國與世界的理論與敘事模式的審視與解剖,具有學(xué)術(shù)史反思的意義。

【引用格式】章永樂:“一位美國‘復(fù)轉(zhuǎn)軍人’的‘學(xué)戰(zhàn)’生涯:重讀伯爾曼《法律與革命》”,章永樂:《西途東歸:朝向中國道路的思想突圍》,東方出版中心2023年版,第128-138頁。

【作者簡介】章永樂,浙江樂清人,北京大學(xué)法學(xué)院長聘副教授,北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士(2002)、美國加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)政治學(xué)博士(2008)。現(xiàn)任北京大學(xué)區(qū)域與國別研究院副院長。

1916年,第一次世界大戰(zhàn)西線的凡爾登戰(zhàn)場,在戰(zhàn)爭的“絞肉機”運轉(zhuǎn)的間隙,一位28歲的德國軍人在戰(zhàn)壕里給他的朋友、猶太哲學(xué)家弗朗茲·羅森茨威格(Franz Rosenzweig)寫信,討論戰(zhàn)爭、猶太教與基督教。他就是歐根·羅森斯托克-胡絮(Eugen Rosenstock-Huessy),一位猶太銀行家的兒子,在十幾歲的時候改宗基督教。殘酷的西線戰(zhàn)事讓他重新思考西方文明的基礎(chǔ)與命運。戰(zhàn)后,他在德國從事中世紀(jì)歷史的研究,聲名鵲起。希特勒崛起后,羅森斯托克-胡絮離開德國,前往美國,先任教于哈佛大學(xué),然后在1935年轉(zhuǎn)往達(dá)特茅斯學(xué)院,在那里,有一位20歲的本科生被他的課程深深吸引。這位學(xué)生就是哈羅德·伯爾曼(Harold J.Berman),他在1983年出版的名著《法律與革命》,主張中世紀(jì)天主教的“教皇革命”塑造了西方文明及其法治傳統(tǒng),在中國法學(xué)界享有極高的知名度。

伯爾曼歷史敘事的源頭歐根·羅森斯托克-胡絮

1942年,像他的老師羅森斯托克-胡絮一樣,剛在耶魯大學(xué)取得碩士學(xué)位的伯爾曼也走上了戰(zhàn)場,成為一名通信兵。他被派到歐洲戰(zhàn)場,長期駐扎倫敦,從事密碼破譯工作,并因為他的出色服務(wù)而獲得銅星勛章。美國陸軍部軍事史中心出版的《二戰(zhàn)中的美軍:技術(shù)服務(wù)部門》一書還引用了他在1946年發(fā)表的對“SCR-584”雷達(dá)實踐運用的研究文章。[1]在倫敦服役的時候,伯爾曼就意識到,美國和蘇聯(lián)這對暫時的盟友很快就可能要分道揚鑣,然而美國對于蘇聯(lián)所知甚少。戰(zhàn)后,他回到耶魯大學(xué)深造,在其攻讀J.D.(法律博士)學(xué)位的最后一年,他寫了一篇關(guān)于蘇聯(lián)家庭法的文章,這為他贏得了斯坦福大學(xué)法學(xué)院的教職。在短暫任教斯坦福大學(xué)之后,他很快轉(zhuǎn)到哈佛大學(xué)法學(xué)院,在那里,他受到卡耐基公司資助,在俄羅斯研究中心研究蘇聯(lián)法,包括蘇聯(lián)軍事法。從1955年到辭世,伯爾曼訪問蘇聯(lián)以及俄羅斯聯(lián)邦40多次,曾經(jīng)代表柯南道爾(Arthur Conan Doyle)家族在蘇聯(lián)法院出庭,要求蘇聯(lián)政府支付福爾摩斯系列小說的版稅,也曾經(jīng)在莫斯科大學(xué)開設(shè)美國憲法課程。在美國麥卡錫主義余波不斷之時,伯爾曼這位頻繁造訪蘇聯(lián)的學(xué)者卻沒有招惹什么麻煩,可見美國的國家安全系統(tǒng)對他的高度信任。

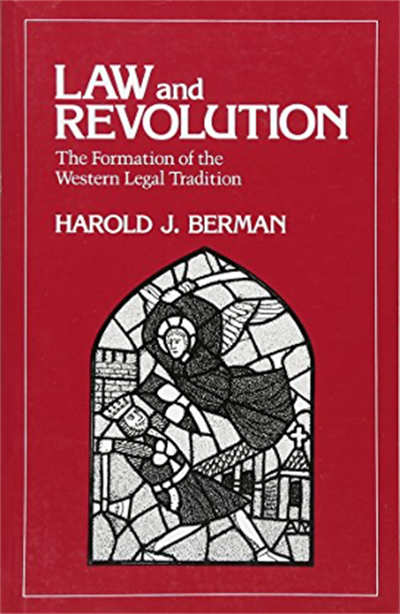

在1983年出版《法律與革命》之前,伯爾曼在美國學(xué)界的聲譽就是一名權(quán)威的蘇聯(lián)法專家,并且對法律與宗教的關(guān)系有著濃厚的興趣。中央情報局解密檔案顯示,中央情報局多次征詢和參考了伯爾曼的意見。比如說,1960年,中央情報局“U-2”偵察任務(wù)所用偵察機在蘇聯(lián)境內(nèi)執(zhí)行任務(wù)時被擊落,飛行員弗朗西斯·鮑爾斯(Francis G.Powers)被蘇聯(lián)當(dāng)局提起公訴并審判。伯爾曼翻譯并出版了“U-2”事件蘇聯(lián)相關(guān)文書及鮑爾斯執(zhí)行任務(wù)的相關(guān)情況,這成為1962年中央情報局對鮑爾斯再調(diào)查的首要信息來源。[2] 1979年,中情局的一份報告分析俄羅斯《消息報》對國際政治科學(xué)協(xié)會第11屆大會的評論,尤其引用了伯爾曼關(guān)于蘇聯(lián)的人權(quán)觀念與美國人權(quán)觀念側(cè)重點之差異的觀點。[3]伯爾曼還作為美方學(xué)界領(lǐng)袖參加了1973年美蘇經(jīng)貿(mào)合作會議,美國與會者為政商學(xué)各界領(lǐng)袖。[4]但是,在出版《法律與革命》之前,伯爾曼從來都沒有擁有像他老師羅森斯托克-胡絮那樣的中世紀(jì)研究專家的聲譽。因而,對于美國學(xué)界的很多受眾來說,《法律與革命》仿佛橫空出世,令人驚訝。伯爾曼迅速被美國法學(xué)界視為最懂中世紀(jì)法律史的專家之一。

然而對于中國學(xué)界來說,對伯爾曼的接受順序是倒過來的。20世紀(jì)90年代,伯爾曼的《法律與革命》被翻譯為中文,他給中國讀者留下的印象就是一位中世紀(jì)法律史的大家,一位西方法治傳統(tǒng)的闡述者。很少有人去強調(diào),伯爾曼在出版《法律與革命》之前的公眾形象是一名蘇聯(lián)法研究專家;也很少有人去追問,一名蘇聯(lián)法研究專家,為什么如此強調(diào)法律與宗教之間的聯(lián)系,以至于將西方近代的開端設(shè)置為中世紀(jì)的“教皇革命”。要回答這些問題,我們?nèi)匀挥斜匾氐讲疇柭龅臍v史語境。而本文特別要強調(diào)的是:伯爾曼是一位在法學(xué)院任教的“復(fù)轉(zhuǎn)軍人”,具有強烈的以筆為槍的“學(xué)戰(zhàn)”(鄭觀應(yīng)語,與“兵戰(zhàn)”“商戰(zhàn)”并列)自覺。

伯爾曼《法律與革命》

自獨立戰(zhàn)爭以來,美國兩個半世紀(jì)的歷史就是一部充滿戰(zhàn)爭的歷史。內(nèi)外戰(zhàn)爭不斷重塑著美國的法律人。比如說,出席費城會議起草美國憲法草案的代表中,漢密爾頓(Alexander Hamilton)具有律師身份,但他更重要的經(jīng)歷是在獨立戰(zhàn)爭中擔(dān)任華盛頓的副官。美國著名的法學(xué)家、最高法院大法官霍姆斯(Oliver Wendell Holmes,Jr.) 更是一名在內(nèi)戰(zhàn)中負(fù)傷的復(fù)轉(zhuǎn)軍人。與霍姆斯不同的是,伯爾曼這位“復(fù)轉(zhuǎn)軍人”參與的是遠(yuǎn)離本土的外戰(zhàn)。而且他參與的,也不僅僅是第二次世界大戰(zhàn)。從前面所述的他的經(jīng)歷來看,伯爾曼作為美國的蘇聯(lián)法專家,實際上處于美國對蘇“學(xué)戰(zhàn)”的第一線。

那么,蘇聯(lián)法與“教皇革命”之間究竟有什么關(guān)系呢?首先值得一提的是,《法律與革命》絕非“橫空出世”之作。早在1938年從達(dá)特茅斯學(xué)院本科畢業(yè)的時候,伯爾曼就已經(jīng)有寫作一部關(guān)于“教皇革命”著作的想法,這個核心觀念源自他的老師羅森斯托克一胡絮。經(jīng)歷過“凡爾登絞肉機”的羅森斯托克-胡絮在1931年出版德語著作《歐洲革命:民族性格與國家建構(gòu)》(Die Eu-ropaischen Revolutionen: Volkscharaktere und Staatenbildung),其中的核心思想經(jīng)過進一步發(fā)展,于1938年凝聚為英文著作《出自革命:西方人自傳》(Out of Revolution: Autobiography of Western Man),羅森斯托克一胡絮在其中探討了塑造歐洲千年歷史的五場革命:俄國革命、法國革命、英國革命、德意志革命(宗教改革)以及“教皇革命”[5]——1983年伯爾曼的《法律與革命》繼承了這個論述框架,只是比他老師更強調(diào)“美國革命”的重要性。年輕的伯爾曼顯然從羅森斯托克一胡絮對革命的分析之中獲得了巨大的啟發(fā),試圖將他對于西方千年歷史的分析框架運用到對西方法律傳統(tǒng)的分析之中。

教皇格列高利七世

然而,在學(xué)術(shù)史上的一個常見的現(xiàn)象是,一位學(xué)生可能在讀書的時候被他的老師的某個想法深深吸引,但很快接觸到新的想法,形成不同的判斷,最終和自己的老師分道揚鑣。伯爾曼能在基本歷史認(rèn)知框架上如此忠誠于他的老師,顯然不能僅僅從學(xué)生時代的接觸和受到的震撼來理解,我們還必須觀察他在以后的人生中是如何不斷加固這個認(rèn)知框架的。于是,我們又不得不回到伯爾曼的軍事生涯:他在二戰(zhàn)中投身軍旅,這正是一個反芻羅森斯托克-胡絮關(guān)于戰(zhàn)爭與文明的思想的機會;更關(guān)鍵的是,二戰(zhàn)剛剛結(jié)束,冷戰(zhàn)又很快開始,伯爾曼的后半生,仍然處于連續(xù)不斷的戰(zhàn)爭的氣氛之中。

對于研究蘇聯(lián)法的伯爾曼來說,蘇聯(lián)到底意味著一種什么樣的存在呢?在發(fā)表于1958年《美國學(xué)人》(The American Scholar)的一篇題為“惡魔與蘇俄”(The Devil and Soviet Russia)的文章中,伯爾曼分析了美國人對于蘇聯(lián)的簡單化印象之后,發(fā)表了這樣的評論:

通過表明蘇俄所宣稱的唯物主義目標(biāo)可以通過民主手段更好地實現(xiàn),對于對抗共產(chǎn)主義是沒有用的,因為共產(chǎn)主義的潛在吸引力不僅在于它的目標(biāo),而且首要在于動員人們實現(xiàn)這些目標(biāo)的過程。通過建立一個動員的社會秩序,共產(chǎn)黨為服務(wù)、自我犧牲、紀(jì)律和其他通常與軍人生活相關(guān)的美德提供了和平的出口。[6]

那么,美國應(yīng)該如何克服蘇聯(lián)的挑戰(zhàn)呢?伯爾曼說:“我們必須建立一種社會秩序,在這種秩序中,正義、仁慈和道德的目標(biāo)優(yōu)先于經(jīng)濟安全、政治權(quán)力和技術(shù)進步,我們必須通過自愿結(jié)社自由地在這種社會秩序中注入與蘇維埃制度下政黨紀(jì)律所帶來的同樣的的服務(wù)、自我犧牲和共同事業(yè)的精神。”如果不做到這一點,“赫魯曉夫關(guān)于我們的孫輩將成為共產(chǎn)主義者的預(yù)言很可能會成真”。[7]

這些言辭在今天讀來讓人相當(dāng)驚異。我們可以感覺到,伯爾曼對于蘇聯(lián)的秩序精神懷有一種敬畏感,認(rèn)為它激發(fā)了民眾的服務(wù)、自我犧牲和共同事業(yè)的精神。當(dāng)然,我們今天知道,蘇聯(lián)未能將這種精神保持下去,最終在1991年解體。但在1958年,蘇聯(lián)還處于上升期,對于美國而言是一種強大的外在壓力。為了避免美國在冷戰(zhàn)中走向失敗,伯爾曼希望美國能夠創(chuàng)造出蘇聯(lián)秩序精神的某種功能上的替代品。這可以幫助我們理解他為何重視宗教——在他看來,西方的宗教傳統(tǒng)恰恰能夠提供這樣的“服務(wù)、自我犧牲和共同事業(yè)的精神”,但是這個傳統(tǒng)在20世紀(jì)被大大削弱了,從而帶來深刻的秩序危機。

由于人的記憶容量的有限性和意義結(jié)構(gòu)的有機性,歷史的書寫不可避免地是一種選擇性記憶,從而與書寫者的主體性密不可分。既然伯爾曼與他的老師一樣認(rèn)定,西方的秩序因為宗教的衰落而遭遇到嚴(yán)重的危機,那么,對西方歷史的書寫,也就有必要凸顯出宗教的要素。于是,在伯爾曼看來,西方的“近代”的開端,就不應(yīng)該是具有強烈世俗化色彩的文藝復(fù)興,而必須是一場重申宗教精神生活純潔性的“教皇革命”。“教皇革命”不僅是“近代”的開端,也標(biāo)志著“西方”這一文明身份的開端。“西方”的基礎(chǔ)是蠻族入侵后形成的西歐諸民族,在此之前的古希臘、古羅馬與希伯來經(jīng)典與歷史,都不過是“西方”自我塑造的歷史資源,但并不是“西方”本身。“教皇革命”通過對之前神圣秩序與世俗秩序混雜不清的境況的激烈批判和打擊,帶來了一個巨大的歷史斷裂,而所有古代資源的價值,都在這一斷裂之后得到重估,從而形成新的文明認(rèn)同。

在《出自革命》一書的序言中,羅森斯托克-胡絮坦言是第一次世界大戰(zhàn)的震撼激發(fā)他撰寫全人類的歷史:“世界大戰(zhàn)需要一部世界的傳記,而不是民族歷史的碎片。”[8] 經(jīng)歷過二戰(zhàn)洗禮的伯爾曼繼承了乃師的志向,力求克服民族主義的史學(xué)與法學(xué)。在他看來,中世紀(jì)歐洲擁有一種“共同法”(ius commune),然而隨著領(lǐng)土型國家乃至民族國家的興起,對共同的宗教和文明傳統(tǒng)的認(rèn)同,被對民族與國家的認(rèn)同所取代,書寫者致力于凸顯本族與本國的獨特性與優(yōu)越性。英國與美國的法律史研究未能免俗——通過刻意強調(diào)與歐洲大陸國家法律發(fā)展道路的差異,法律史家們也加入到了民族主義合唱團之中。然而伯爾曼要強調(diào)的是,在不同法律發(fā)展道路的分野出現(xiàn)之前,西方存在著一個共同的傳統(tǒng),各種特殊主義與例外論,都在有意無意地遮蔽人們對這個共同傳統(tǒng)的認(rèn)識。

伯爾曼對于西方共同傳統(tǒng)的強調(diào),與他對于美蘇冷戰(zhàn)的思考有著深刻的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。在此我們可以參考美國歷史學(xué)界的一個先例。1945年,美國歷史學(xué)家海斯 (Carlton Joseph Huntley Hayes)曾經(jīng)在美國歷史協(xié)會年會上發(fā)表演講,批判特納(Frederick J.Turner) 在1893年歷史協(xié)會年會上提出的“邊疆假說”過于強調(diào)美國的特殊性。特納的“邊疆假說”執(zhí)著于論證,通過拓殖以及與印第安人的戰(zhàn)爭,源初的歐洲移民將邊疆向西不斷推移,并在邊疆經(jīng)歷了漁獵、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)、工商業(yè)等不同生產(chǎn)生活方式的演進,這種鍛造使得他們脫離歐洲,形成一個全新的民族。但海斯批判這樣的認(rèn)識方式具有很強的“孤立主義”色彩,認(rèn)為必須強調(diào),美國與歐洲具有共同的文化傳統(tǒng),美國的邊疆,是這個共同的文化傳統(tǒng)的邊疆。[9]海斯之所以批評特納,很大程度上是因為打贏二戰(zhàn)之后,美國已經(jīng)面臨著如何領(lǐng)導(dǎo)整個西方的問題。在這個時候,只強調(diào)美國的特殊性,已經(jīng)無法回應(yīng)時代的需要。美國必須強調(diào)自己和歐洲盟友之間在文化和生活方式上的共同特征,才能夠在北大西洋陣營中掌握領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。

與海斯一樣,伯爾曼也具有強烈的地緣政治的自覺。在1948年發(fā)表的《蘇聯(lián)法的挑戰(zhàn)》一文中,他直接使用了“西方vs東方”這樣一個分析框架,將蘇聯(lián)法與美國及其西方盟友的法律精神的差異追溯到歷史上東正教與羅馬天主教的分野,認(rèn)為蘇聯(lián)的指導(dǎo)思想與領(lǐng)導(dǎo)政黨是歷史上東正教及其教士集團的對應(yīng)物。蘇聯(lián)法給美國帶來的挑戰(zhàn),一是如何平衡經(jīng)濟計劃和個人積極性,二是如何激活本社會的精神價值觀——伯爾曼在此已經(jīng)將目光投向了宗教。[10]而他在1983年《法律與革命》中闡發(fā)的“西方”的概念,要比海斯的“西方”概念覆蓋范圍更大。在伯爾曼看來,俄國原來不屬于西歐,但后來部分被西歐發(fā)展出來的西方文明所同化。蘇聯(lián)的生活方式中的公有制、集體主義和對于利他精神的倡導(dǎo)等,在他看來,和馬薩諸塞灣殖民地的清教徒法典有著共通性,而基督教的終末論也深刻影響了蘇聯(lián)的指導(dǎo)思想對于歷史的認(rèn)識。[11] 1983年的伯爾曼更傾向于對“西方”作擴張解釋,這樣美蘇之間的對抗,看起來就像是一種更為“純正”的西方秩序與一種“誤入歧途”的西方秩序之間的對抗,如同“正統(tǒng)”和“異端”之間的對抗。不過,在伯爾曼看來,美國和蘇聯(lián)一樣,都面臨著西方文明的危機。蘇聯(lián)有計劃經(jīng)濟,美國有凱恩斯主義和行政國家的擴張,二者都具有強烈的技術(shù)統(tǒng)治、官僚統(tǒng)治的色彩。但更重要的是,“人們對于作為一種文明、一種社會共同體的西方本身的信念和對九個世紀(jì)以來維系西方文明的那種法律傳統(tǒng)普遍喪失了信心”[12]。

在美國法學(xué)界,究竟是誰代表了西方文明的危機呢?在《法律與革命》的前言中,伯爾曼把矛頭指向了他在哈佛大學(xué)法學(xué)院的同事、美國“批判法學(xué)”的代表羅伯特·昂格爾(Roberto Mangabeira Unger)。在伯爾曼看來,昂格爾批評法律形式主義,倡導(dǎo)一種強調(diào)公正性和社會責(zé)任、政策導(dǎo)向的法律推理,這種主張會沖擊西方法律傳統(tǒng)中規(guī)則、先例、政策、衡平四個要素之間的平衡,助長一種蔑視法律的玩世不恭的態(tài)度。[13] 眾所周知,“批判法學(xué)”其實是美國內(nèi)部最接近于馬克思主義的法學(xué)流派,昂格爾等人會在對法律的研究中運用政治經(jīng)濟學(xué)分析,揭示形式的平等與公正之下實質(zhì)的不平等與不公正,只是由于學(xué)術(shù)政治環(huán)境的原因,他們經(jīng)常否認(rèn)自己運用了馬克思主義的方法。伯爾曼的批評用詞并不尖刻,但其透露的問題意識,可以讓我們想起他作于1958年的《惡魔與蘇俄》一文末尾所表達(dá)的恐懼:“赫魯曉夫關(guān)于我們的孫輩將成為共產(chǎn)主義者的預(yù)言很可能會成真。”[14] 莫非,在他眼里,他的同事昂格爾就是蘇聯(lián)悄悄送給美國的禮物?

《法律與革命》的核心命題——“教皇革命”塑造了西方及其法治傳統(tǒng),已經(jīng)受到了很多學(xué)界批評。在國內(nèi)學(xué)界,北京大學(xué)歷史學(xué)系彭小瑜教授早在2003年出版的《教會法研究:歷史與理論》就指出:“伯爾曼的《法律與革命》的確通俗化了關(guān)于11世紀(jì)教會改革的知識,不過他主要是綜合概括歷史學(xué)家的研究成果,有些是比較陳舊的(他從1938年就開始寫作這部1983年出版的著作了!),得出的有些結(jié)論現(xiàn)在是經(jīng)不起推敲的。”[15] 彭著引用了一系列中世紀(jì)史研究文獻(xiàn),對《法律與革命》進行了一些具體的批評,指出伯爾曼沒有參考同時代中世紀(jì)教會法制史研究的許多最新成果,過于強調(diào)了歷史的斷裂,過于強調(diào)了克呂尼修道院和若干教皇個人的歷史作用,而沒有看到天主教會權(quán)力的集中是一個漫長、漸進的過程。最近,魯楠、康寧主編的《清華法治論衡》第28輯推出“法律與革命”主題討論,刊發(fā)了若干研究論文,從不同角度重審伯爾曼歷史敘事的缺失。[16]“教皇革命論”如果要占據(jù)學(xué)術(shù)主流地位,其主張者無疑需要對專業(yè)史家提出的大量問題,給出令人信服的回應(yīng)。

然而,學(xué)術(shù)史層面的種種爭論,并不影響我們認(rèn)定,《法律與革命》仍然是一部具有重大思想史意義的法律史著作。它向我們展示了一位參加過二戰(zhàn)的復(fù)轉(zhuǎn)軍人——也許同時也是冷戰(zhàn)的隱秘的現(xiàn)役服務(wù)人員,在美蘇對抗的大背景之下對西方文明的深入思考。伯爾曼試圖恢復(fù)美國人對西方歷史傳統(tǒng)的信心,并通過對“開端”的獨特書寫,召喚宗教的力量,為當(dāng)代美國的法律秩序“加持”,以提供蘇聯(lián)秩序蘊含的精神力量的功能替代品。

舊冷戰(zhàn)已經(jīng)終結(jié)。在后冷戰(zhàn)時期“身份政治”盛行的美國學(xué)術(shù)思想界,《法律與革命》不再具有20世紀(jì)80年代的感召力。對于少數(shù)族裔而言,《法律與革命》無疑具有強烈的歐洲中心主義、西方主義中心色彩;在性別、性取向議題上,《法律與革命》對傳統(tǒng)宗教力量的召喚也會讓許多群體感到不安與恐懼。對于已經(jīng)放棄蘇聯(lián)“解放全人類”理想、專注于民族榮光的俄羅斯聯(lián)邦而言,《法律與革命》關(guān)心的普遍主義理想之間的斗爭也不再具有相關(guān)性。但在對“十月革命一聲炮響”仍然保有敬意的中國,仍然會有很多對舊冷戰(zhàn)魂牽夢繞的心靈將這種敬意視為一種謬誤,對他們而言,伯爾曼和哈耶克一樣,都可以在中國起到“扳道工”的作用。只要這種問題意識仍然強勁,《法律與革命》在學(xué)術(shù)上的諸多軟肋,就不會影響到它對特定人群的感召力。

然而,只要以中國、越南、印度等為代表的非西方發(fā)展中國家保持蓬勃發(fā)展的勢頭,只要西方發(fā)達(dá)國家內(nèi)部人口的種族結(jié)構(gòu)繼續(xù)演變,全球文明歷史敘事的多元化態(tài)勢,仍然會繼續(xù)向前推進。也許,一場全球文明歷史書寫的革命風(fēng)暴,正在醞釀之中。不管美國學(xué)術(shù)思想界有多少像伯爾曼那樣具有強烈“學(xué)戰(zhàn)”自覺的“復(fù)轉(zhuǎn)軍人”和“現(xiàn)役軍人”,都無法阻擋這場革命的發(fā)生。而伯爾曼的“學(xué)戰(zhàn)”姿勢,也完全可以在這場歷史敘事的革命之中,成為后人解剖和借鑒的標(biāo)本,發(fā)揮出滋養(yǎng)后學(xué)的積極作用。

參考文獻(xiàn):

[1] See George Raynor Thompson, Dixie R.Harris,"The Signal Corps: The Outcome(Mid-1943 Through 1945)”,in Office of the Chief of Military History,United StatesAmy ed, United States Army In World War 1I: The Technical Serices, Washington, D.C.: Center of Military History of United States Army, 1991, p.103.

[2] 美國中央情報局解密檔案,1962年2月27日,https://wwwcia.govreadingroom/docs/DOC_0000009451.pdf。

[3] Foreign Broadcast Information Service(FBIS), Daily Reports,1941—1996,"Izvestiya Assesses Political Science Congress",Daily Report, Soviet Union,Vol.Ⅲ, No.169,29 August 1979,ce5-cc6.

[4] GALE珍稀原始典藏檔案:Gen.FG6-11-1/Ehlichman[John D.].2/1/73-[2/16/73]MS Papers of the Nixon Administration:The President's Confidential and Subject Special Files, 1969—1974:The Papers of the Nixon Administration,1969—1974,The White House Special Files, Part 1:Confidential Files; Part 2: Subject Files.Richard M. Nixon Presidential Library. Archives Unbound,網(wǎng)絡(luò)鏈接:link.gale.com/apps/doc/SC5104654437/GDSC?u=peking&sid=bookmark-GDSC&xid=f15fa316&pg=1. Accessed 12 Apr.2022。

[5] Eugen Rosenstock-Huessy,Out of Rerolution: Autobiography of Western Man, New York:William Morrow and Company,1938.

[6] Harold J. Berman,"The Devil and Soviet Russia",The American Scholar,Vol.27,No.2(Spring,1958),p.152.

[7] Harold J. Berman,"The Devil and Soviet Russia",The American Scholar,Vol.27,No.2(Spring,1958),p.152.

[8] Eugen Rosenstock-Huessy,Out of Revolution: Autobiography of Western Man, New York:William Morrow and Company,1938,p.10.

[9] 張世明、王濟東、牛咄咄主編:《空間、法律與學(xué)術(shù)話語:西方邊疆理論經(jīng)典文獻(xiàn)》,哈爾濱:黑龍江教育出版社2014年版,第195—217頁。

[10] Harold J.Berman,"The Challenge of Soviet Law",Harvard Law Review,Vol.62,No.2 (Dec.,1948),pp.220—265.

[11] Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition,Cambridge,Massachusetts & London:Harvard University Press,1983, pp.32—33.

[12] Harold J.Berman,Law and Revolution:The Formation of the Western Legal Tradition,Cambridge, Massachusetts & London:Harvard University Press,1983,p.40.

[13] Ibid.,pp.40—41.

[14] Harold J. Berman,"The Devil and Soviet Russia",The American Scholar,Vol.27,No.2(Spring,1958),p.152.

[15] 彭小瑜:《教會法研究》,北京:商務(wù)印書館2003年版,第22—23頁。

[16] 魯楠、康寧主編:《清華法治論衡》第28輯,北京:清華大學(xué)出版社2021年版,第5—183頁。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號