卡·馬克思 工資[367]

[A]

下列各點已經(jīng)闡明:

(1)工資=商品的價格。

因此,工資的確定大體上是與一般的價格的確定相一致的。

人的活動=商品。

生命的表現(xiàn)——生命活動——只是手段;與這種活動分開的生存才是目的。

(2)和商品一樣,工資是由競爭決定的,是由需求和供應決定的。

(3)供應本身取決于生產(chǎn)費用,即取決于生產(chǎn)商品所必需的勞動時間。

(4)利潤和工資成反比。其經(jīng)濟生活表現(xiàn)在利潤和工資中的兩個階級的對立。

(5)爭取提高或降低工資的斗爭。工人的聯(lián)合。

(6)勞動的平均價格或正常價格(最低工資)只是對工人階級而不是對個別工人發(fā)生效力的。工人們?yōu)楸3止べY而聯(lián)合起來。

(7)取消賦稅和保護關稅,縮減軍隊等對工資的影響。平均確定的最低工資=必需的生活資料的價格。

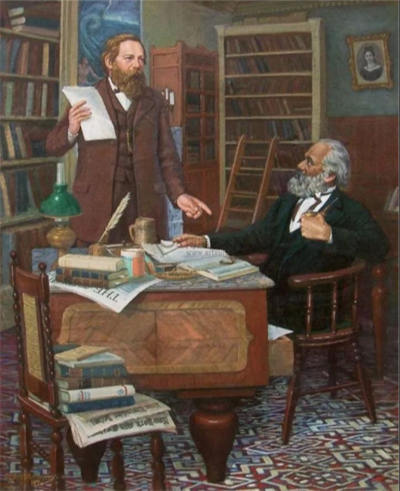

馬克思的手稿《工資》第1頁

[B]

補充

I.阿特金森

1.Handloomweavers〔在手織機上工作的紡織工人〕。(每天工作十五小時。)(這種工人有五十萬。)[368]

“手工織工所處的貧困狀態(tài)是所有從事這類勞動的人的必然遭遇,因為這種勞動容易學會,而且常有被較便宜的生產(chǎn)資料所排擠的危險。在供應量如此之大的情況下,需求的暫時縮減就要引起危機。一個勞動部門變得無用而另一個勞動部門又隨之產(chǎn)生,這種情況會招致暫時的苦難。以印度達卡地區(qū)的手工織工為例:由于英國機器的競爭,他們不是餓死,便是被迫返回農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。”(摘自1835年7月包林博士在下院的演說。)[369]

(利用這個從一種職業(yè)向另一種職業(yè)轉(zhuǎn)移的例子來與糟透了的自由貿(mào)易論者論戰(zhàn)。[370])

2.關于人口論再談幾句。

3.分工的變化和更加細密對確定工資的影響。

Ⅱ.卡萊爾

1.不僅應當考慮wages〔工資〕的數(shù)量。在質(zhì)量方面它也發(fā)生變化,由意外的情況所決定。

2.工資的優(yōu)點是:只有必要性、利益、生意才把工人和雇主聯(lián)結起來。已經(jīng)絲毫沒有像中世紀那種宗法制的東西了。

濟貧法,消滅鼠患,chargeable labourers [371]。

3.絕大部分勞動不是skilled labour〔熟練勞動〕。

4.馬爾薩斯主義者和經(jīng)濟學家們的全部理論歸納起來是:工人節(jié)制生育,就能縮減需求。

Ⅲ.麥克庫洛赫

“工人所掙得的日工資,等于叫做人的機器的所有主所獲得的普通利潤量,這里還包括為了to replace das wear und tear of the machines〔補償機器的損耗〕,也就是為了以新工人代替老工人和已失去工作能力的工人所必需的款額。”[372]

Ⅳ.約翰·威德

1.“如果目的是要使工人成為能夠在該項工作中提供最大量勞動的機器,那末,更有效的方法莫過于分工了。”[373]

2.工資的降低就使得工人不是減少自己的開支,便是提高自己勞動的生產(chǎn)率,例如,在使用機器的工廠中(一般情況也是如此),他們要工作更多的時數(shù),或者——手工業(yè)者、手工織工等——在同一小時內(nèi)要生產(chǎn)更多的東西。而正是由于他們的工資降低了,因為需求縮減了,所以他們是在不利的時刻增加供應量。結果工資更加降低,而資產(chǎn)者隨后趕來說道:“要是只這些人希望工作才好呢!”

3.一般說來,不能有兩種市場價格,正是更低的市場價格(在質(zhì)量相同的情況下)占上風,這是普遍規(guī)律。

假定有一千個同樣熟練的工人;五十個失業(yè);在這種情況下,價格不是由九百五十個在業(yè)者決定,而是由五十個失業(yè)者決定的。

但是,這種市場價格規(guī)律對勞動這一商品比對其他商品的影響更加厲害,因為工人不能把自己的商品儲藏在倉庫里,只能出賣自己的生命活動,否則,就要因失去生活資料而死亡。

勞動這一出賣的商品不同于其他商品的地方,特別在于:它具有暫時的性質(zhì),不能把它蓄積起來,它的供應不能像其他產(chǎn)品那樣容易增加或減少。

4.資本家的人道就在于以盡可能低的價格購買盡可能多的勞動。農(nóng)業(yè)工人夏季比冬季收入多,雖然冬季他們需要更多的食物和燃料,需要更暖和的衣服。

5.例如,取消星期日對工人來說,純粹是損失。雇主們竭力這樣來降低工資:他們保持工資的名義數(shù)額,卻強迫工人多勞動比如十五分鐘,縮短吃午飯的時間等等。

6.工資由時尚、季節(jié)的更換和商業(yè)行情的波動來決定。[374]

7.如果一個被機器排擠出去的工人轉(zhuǎn)到別的勞動部門去,那末這照例是更壞的部門。他永遠也不能恢復自己以前的那種狀況了。

機器和分工以更低廉的勞動代替高價的勞動。

有人向工人建議:

(1)開辦儲蓄銀行;(2)盡可能學會各種勞動(這樣一來,在一個勞動部門中出現(xiàn)工人供應過剩現(xiàn)象,就會立即波及一切部門)。

8.在蕭條時期:

(a)停止工作;(b)降低工資;(c)每周的工作日減少,工資照舊[375]。

9.關于combinations of trade〔工會組織〕,應該指出:

(1)工人的開支(費用)。由于聯(lián)合的結果而有機器的發(fā)明。另一種分工。降低工資。工廠往別的地區(qū)Déplacement〔遷移〕。

(2)如果他們?nèi)甲龅绞构べY保持在很高的水平上,以致使利潤降低到大大低于別國的平均利潤以下或者使資本增長較慢,那末,一國的工業(yè)就要破產(chǎn),而工人就要和雇主一起破產(chǎn),甚至更壞。

——

雖然降低某種賦稅不能使工人得到任何好處,可是增加賦稅卻損害工人的利益。在資產(chǎn)階級發(fā)達的國家中,賦稅增加的好的一面在于:小農(nóng)和小私有者(手工業(yè)者等)會因此而紛紛破產(chǎn),并被拋入工人階級的隊伍。

——

愛爾蘭人在英國,德國人在亞爾薩斯對工資的影響。

Ⅴ.拜比吉

Trucksystem[376].

Ⅵ.安得魯·尤爾[377]

現(xiàn)代工業(yè)的普遍原則:以童工代替成年工,以非熟練工人代替熟練工人,以女工代替男工。

——

工資平均化。現(xiàn)代工業(yè)的主要特征。

Ⅶ.羅西[378]

羅西先生認為:

工廠主預先支付給工人的只是工人所應得的那部分產(chǎn)品,因為工人不能等到產(chǎn)品出賣。這是一種投機,直接跟生產(chǎn)過程沒有任何關系。如果工人自己能把自己養(yǎng)活到產(chǎn)品賣出的時候,那末他作為associé〔股東〕也將得到自己的一份。

所以,工資同資本和土地不一樣,它不是產(chǎn)品的構成部分。它只不過是我們社會狀態(tài)的一種偶然標志,一種形式。工資不包含在資本之內(nèi)。

工資不是生產(chǎn)所絕對必需的要素。在另一種勞動組織之下,它可能消失。

[Ⅷ.]舍爾比利埃

1.“生產(chǎn)資本的增加不一定會引起用于工人approvisionnement〔生活費〕的份額的增加。原料和機器的數(shù)量可能不斷增加,而用于工人approvisionnement的份額則可能日益減少。

勞動的價格取決于:(a)生產(chǎn)資本的絕對數(shù)量;(b)資本的各種成分之間的對比關系。這是工人的意志不能給予任何影響的兩件社會事實。

2.與其說是工人的絕對消費量,不如說是工人的相對消費量決定他的生活幸福或是不幸。在必要的消費的范圍以外,我們享受的價值實質(zhì)上是相對的。”[379]

——

在談到工資的降低或提高的時候,永遠也不應該忽視整個世界市場和各個國家工人的狀況。

——

制定公平工資的平均主義的和其他的嘗試。

——

最低工資本身也在變化并愈來愈降低。以燒酒為例。

[Ⅸ.]布雷

儲蓄銀行[380]

掌握在專制制度和資本手中的一種有三重意義的工具。

1.貨幣流回國家銀行,銀行再貸給資本家,賺取利潤。

2.政府套在工人階級很大一部分人的脖子上的一條金鎖鏈。

3.此外,經(jīng)過這種途徑,資本家本人又掌握了一種新武器。

——

工資一旦降低,就永遠不能再提高到原來的水平。絕對工資和相對工資。

[C]

Ⅰ.生產(chǎn)力的提高對工資有什么影響?

(見Ⅵ,3.)[注:見本卷第649——654頁。——編者注]

機器;分工。

勞動日益簡單化。勞動的生產(chǎn)費用日益減少。勞動變得日益低廉。工人之間的競爭日益加劇。

從一個部門轉(zhuǎn)向另一個部門。關于這一點,包林博士自己1835年在議會里談到印度達卡地區(qū)的手工織工。

工人被排擠出去而從事的新的勞動比以前的更壞;更具有從屬性。成年工的勞動由童工的勞動代替,男工的勞動由女工的勞動代替,較熟練的工人的勞動由不大熟練的工人的勞動代替。

不是增加勞動時數(shù),便是降低工資。

工人之間的競爭,不僅在于一個人把自己賣得比另一個人便宜些,而且在于一個人要做兩個人的工作。

生產(chǎn)力提高的后果一般是:

(a)工人的狀況與資本家的狀況相比,相對惡化,享受的價值也是相對的。要知道享受本身不是別的,而是社會的享受、關系、對比;

(b)工人成為愈來愈片面的生產(chǎn)力,它要以盡可能少的時間生產(chǎn)盡可能多的東西。熟練勞動愈來愈變成簡單勞動;

(c)工資愈來愈以世界市場為轉(zhuǎn)移,而工人的狀況也愈來愈不穩(wěn)定;

(d)在生產(chǎn)資本中,用于機器和原料的份額的增長要比用于工人approvisionnement〔生活費〕的份額的增長快得多。所以,生產(chǎn)資本的增加并不使對勞動的需求也相應地增加。

工資取決于:

(α)生產(chǎn)資本總量;

(β)生產(chǎn)資本各個構成部分之間的對比關系。

工人對前者和后者都沒有任何影響。

(如果沒有工資的波動,工人就不會從文明的發(fā)展中得到任何好處,他的狀況就會始終不變。)

關于工人和機器的競爭應該指出,從事手工勞動的工人(例如手工棉織工人)比直接在工廠里做工的使用機器的工人更苦。

新生產(chǎn)力的任何發(fā)展同時也成為反對工人的武器。例如,交通工具的一切改進都加劇不同地區(qū)工人的競爭,使地方性競爭成為全國性競爭,等等。

一切商品都減價,而最必需的生活資料卻不減價,其結果便是:工人穿上破衣爛衫,他的貧困蒙上文明的色彩。

Ⅱ.工人和企業(yè)主之間的競爭

(α)為了確定相對工資,應該指出,一個塔勒對于工人和一個塔勒對于企業(yè)主有不同的價值。工人不得不以更貴的價格買更壞的東西。他的一個塔勒能買到的商品,不像企業(yè)主的一個塔勒所能買到的那樣多,那樣好。工人不得不成為揮霍者,違反一切經(jīng)濟原則來進行買賣。這里我們一般應該指出,我們所指的只是一個方面,即工資本身。可是,只要工人開始以自己的勞動價格交換其他商品,對他的剝削就又重新開始。

Epiciers〔小店主〕、當鋪老板、房東——tout le monde l’exploite encore une fois〔所有的人都要再一次地剝削他〕。

(β)企業(yè)主掌握著就業(yè)手段[Beschäftigungsmittel],也就是掌握著工人的生活資料,就是說,工人的生活依賴于他;好像工人甚至把自己的生命活動也降低為單純的謀生手段了。

(γ)勞動這一商品與其他商品相比有很大的缺點。對于資本家來說,同工人競爭,只是利潤問題,對工人來說,則是生存問題。

勞動這一商品有比其他商品更暫時的性質(zhì)。它不能蓄積起來。它的供應不能像其他商品那樣容易增加或減少。

(δ)工廠管理制度。住宅立法。Trucksystem〔實物工資制〕,在這種制度下,企業(yè)主用提高商品價格而不改變名義工資的辦法來欺騙工人。

Ⅲ.工人彼此之間的競爭

(a)根據(jù)普遍的經(jīng)濟規(guī)律,不可能有兩種市場價格。在一千個同樣熟練的工人中,決定工資的不是九百五十個在業(yè)工人,而是五十個失業(yè)工人。愛爾蘭人對英國工人狀況和德國人對亞爾薩斯工人狀況的影響。

(b)工人們的相互競爭,不僅表現(xiàn)在一個人愿意以比其他人更便宜的工資提供自己的勞動,而且表現(xiàn)在一個人愿意做兩個人的工作。

未婚工人對已婚工人的優(yōu)越性等。

農(nóng)村工人和城市工人之間的競爭。

Ⅳ.工資的波動

工資發(fā)生波動的原因:

1.時尚的變化。

2.季節(jié)的更換。

3.商業(yè)行情的波動。

在發(fā)生危機時,

(α)工人勢必限制自己的開支,或是提高勞動生產(chǎn)率,即工作更多的時間或在同一小時內(nèi)制出更多的產(chǎn)品。但是,他們的工資既然降低了,因為對他們制出的產(chǎn)品的需求縮減了,所以他們就使供應對需求的關系變得更加不利,那時資產(chǎn)者就說:只要這些人愿意工作就行!于是,由于工人過度辛勞,工人的工資更加降低。

(β)在危機期間:

完全失業(yè)。工資降低。工資照舊[381]和工作日數(shù)減少。

(γ)在歷次危機中,對工人是下述的循環(huán)運動:

企業(yè)主無法給工人工作,是因為他無法賣出自己的產(chǎn)品。他無法賣出自己的產(chǎn)品,是因為他找不到買主。他找不到買主,是因為工人除了自己的勞動以外沒有什么可進行交換的,正因為這樣,他們無法交換自己的勞動。

(δ)至于談到提高工資,那末應該指出,任何時候都必須注意到世界市場,如果其他國家工人失業(yè)了,提高工資就會成為泡影。

V.最低工資

1.工人所得的日工資是他的機器即他的肉體給他這個所有主帶來的利潤。其中包括為補償該機器的wear und tear〔損耗〕或者也就是為以新工人代替喪失了工作能力的老工人所必需的款額。

2.最低工資所產(chǎn)生的結果是:例如,取消星期日對工人來說純粹是損失。他必須在更加惡劣的條件下掙得工資。這就是擁護取消星期日例假的誠實的慈善家們的目的。

3.雖然平均最低工資是由最必需的生活資料本身的價格所決定的,但還是應該指出:

第一,不同國家的最低額各不相同,例如,愛爾蘭的馬鈴薯[382]。

第二,不僅如此。最低額本身有自己的歷史運動,它愈來愈降低到絕對最少的水平。以燒酒為例。最初用葡萄渣釀制,后來用谷物,再以后用馬鈴薯酒精。

促使最低額達到真正最低的水平的不僅是

1.機器生產(chǎn)普遍發(fā)展,分工,工人之間的競爭不斷加劇并擺脫了地域限制;而且是

2.賦稅的增加和國家預算支出的增加,因為,我們已經(jīng)說過,取消某種賦稅不會使工人得到任何好處,可是在最低工資還沒有降低到極限數(shù)額以前,實行任何新稅都會損害工人的利益。而這種情況在所有公民關系發(fā)生紊亂和困難的情況下都會發(fā)生。同時還應指出,賦稅的增加會加速小農(nóng)、小資產(chǎn)者和手工業(yè)者的破產(chǎn)。

例子——解放戰(zhàn)爭[383]以后的時期。生產(chǎn)出更低廉的產(chǎn)品和代用品的工業(yè)的發(fā)展。

3.這種最低額使各國趨于平衡。

4.工資一旦降低,以后就是再提高,也永遠不能達到原來的水平。

總之,在發(fā)展過程中,工資雙重地下降:

第一,相對地,對一般財富的發(fā)展來說。

第二,絕對地,因為工人所換得的商品量愈來愈減少。

5.在大工業(yè)的發(fā)展過程中,時間愈來愈成為商品價值的尺度,因而也成為工資的尺度。與此同時,隨著文明的發(fā)展,勞動這一商品的生產(chǎn)愈來愈低廉,所花費的勞動時間也愈來愈少。

農(nóng)民還有空閑時間,還可以有輔助收入。但是,大工業(yè)(不是工場手工業(yè))消滅這種宗法制狀態(tài)。這樣一來,工人生活即生存的每一時刻都愈來愈成為交易的對象。

(現(xiàn)在還有下列幾節(jié):

1.關于改善工人狀況的建議。馬爾薩斯、羅西等。蒲魯東、魏特林。

2.工人的聯(lián)合。

3.雇傭勞動的積極意義。)

Ⅵ.改善生活狀況的建議

1.最喜歡提出的建議之一是儲蓄銀行制度。

我們絕不認為有必要講,工人階級的絕大部分人沒有可能儲蓄。

目的——至少儲蓄銀行的真實經(jīng)濟意義——像人們所說的,應該在于:工人出于自己的遠見和明智而把對勞動有利的時間和不利的時間均衡起來,即在工業(yè)變動的周期循環(huán)中這樣支配自己的工資,就是使他們的開支實際上永遠不超過最低工資,不超過生活最必需的開支。

但是,我們看到,工資的波動不僅正好使工人革命化,而且如果工資與最低額比較沒有暫時的增加,工人就會完全置身于整個生產(chǎn)的發(fā)展、社會財富的增殖和文明的成就之外,因而對他來說就沒有獲得解放的可能。

在這種情況下,工人自己必定會把自己變成資產(chǎn)階級的計算機,把吝嗇作為常規(guī),使赤貧生活具有經(jīng)常不變的性質(zhì)。

除此以外,儲蓄銀行制度是專制制度的一種有三重意義的工具:

(α)儲蓄銀行是政府套在工人階級很大一部分人的脖子上的一條金鎖鏈。這樣,這些工人不僅會感到保存現(xiàn)存制度有好處。不僅工人階級的兩部分——參加儲蓄銀行的一部分和沒有參加儲蓄銀行的一部分之間發(fā)生分裂。這樣,工人自己就把保存奴役他們的現(xiàn)存的社會組織的武器送到自己敵人的手上。

(β)貨幣流回國家銀行,再被后者貸給資本家,銀行和資本家分攤利潤,因此,由于人民以極少的利息把貨幣貸放給他們(只是由于這種集中,這些貨幣才成為工業(yè)發(fā)展的有力杠桿),這就增加了他們的資本,擴大了他們對人民的直接統(tǒng)治權。

2.資產(chǎn)階級喜歡提出的另一個建議是教育,尤其是全面的生產(chǎn)教育。

(α)我們不打算指出一個荒謬的矛盾,就是現(xiàn)代工業(yè)愈來愈以不需受任何教育就干得了的簡單勞動代替復雜勞動;我們也不打算指出,現(xiàn)代工業(yè)日益迫使七歲以上的兒童從事機器勞動,不僅使他們成為資產(chǎn)階級的收入的來源,而且成為他們雙親即無產(chǎn)者收入的來源;工廠管理制度使學校教育法失效,普魯士就是一個例子;我們也不打算指出,即使工人受到智力教育,這種教育對他的工資也毫無直接影響;教育一般說來取決于生活條件,資產(chǎn)者認為道德教育就是灌輸資產(chǎn)階級的原則,而且資產(chǎn)階級沒有使人民受到真正教育的經(jīng)費,即使有這筆經(jīng)費,它也不肯使用。

我們只來著重指出一個純粹經(jīng)濟的觀點。

(β)慈善的經(jīng)濟學家們所主張的教育的真正目的是這樣的:使每個工人熟悉盡可能多的勞動部門,以便他一旦因工廠采用新機器或分工發(fā)生變化而被拋出一個部門時,可以盡可能容易地在另一部門中被雇用。

假定這是可能的。

這樣做的后果就會是:如果一個勞動部門的工人過剩,那末所有其他勞動部門的工人馬上也會過剩,并且一個生產(chǎn)部門的工資的降低,就會比以前更快地直接引起工資的普遍降低。

此外,由于現(xiàn)代工業(yè)到處都使勞動大大簡單化,使得它很容易為人們所掌握,所以,一個工業(yè)部門的工資的提高,也會馬上引起工人涌向這個工業(yè)部門,而工資的降低也會多少直接地帶有普遍的性質(zhì)。

當然,我們在這里不能分析資產(chǎn)階級方面所提出的許多小的治標辦法[注:手稿中這個地方添有“赤貧現(xiàn)象”幾個字。——編者注]。

3.但是我們應當轉(zhuǎn)到第三個建議——馬爾薩斯理論上來。這個建議實際上引起了并且還不斷地引起極重大的后果。

我們在這里要探討的這個理論整個可以歸結如下:

(α)工資水平取決于所供應的工人和所需要的工人的比例。

增加工資的辦法可以有兩個:

或者是使勞動得以使用的資本增長得很快,以致對工人的需求比工人的供應增加得快(以更迅速增長的級數(shù)增加)。

其次,或者是人口增加得很慢,以致盡管生產(chǎn)資本增長不快,工人之間的競爭仍然不劇烈。

對相互關系的一方面,即對生產(chǎn)資本的增加,你們工人不能發(fā)生任何影響。

相反地,對另一方面,你們完全能夠發(fā)生影響。

你們盡可能少生小孩,就能夠從工人方面縮減供應,即緩和工人之間的競爭。

只要提出下面幾點意見,就足以揭穿這個十分愚蠢、卑鄙和虛偽的學說:

(β)(這應該是對第一節(jié)“生產(chǎn)力的提高對工資有什么影響”的補充)

如果對勞動的需求增長了,工資就會增長。如果使勞動得以使用的資本增長了,即生產(chǎn)資本增加了,這種需求就會增長。

對此這里應當做兩點主要說明:

第一:提高工資的主要條件是生產(chǎn)資本的增加和盡快增長。所以,使工人能夠勉強生活的主要條件是他使自己的生活狀況比資產(chǎn)階級愈來愈降低,是他盡量增加自己敵人的力量——資本。這就是說:工人只有在他生產(chǎn)并加強和他敵對的力量即他本身的對立者的條件下,才能勉強生活下去;在這種條件下,當他造成這種和他敵對的力量的時候,他才能從后者得到就業(yè)手段,這種手段又使他成為生產(chǎn)資本的一部分,成為加強生產(chǎn)資本并使之快速增長的杠桿。

順便指出:如果懂得了資本和勞動之間的這種關系,就完全可以明白傅立葉主義者的和其他的想使二者調(diào)和的企圖是多么滑稽可笑。

第二:在我們這樣一般地闡述了這種顛倒的關系以后,這里還要加上第二個更重要的因素。

這就是,生產(chǎn)資本的增加這一說法意味著什么,生產(chǎn)資本是在什么條件下增加的?

資本的增加就是資本的積累和積聚。隨著資本的積累和積聚,資本就使勞動的規(guī)模日益擴大,因而也就造成使勞動更加簡單化的另一種分工;

其次,使采用機器的規(guī)模日益擴大,并采用新機器。

因此,這意味著,隨著生產(chǎn)資本的增長:

工人之間的競爭同樣地加劇,因為分工簡化了,任何勞動部門對每個人都更加開放了。

工人中間的競爭不斷加劇,還因為他們必須同樣地與機器競爭,并且他們會因機器而失業(yè)。所以,生產(chǎn)資本的積聚和積累使生產(chǎn)規(guī)模愈來愈擴大,——而且還由于所提供的資本的競爭,資本的利息愈來愈下降,——

其后果是:

小工業(yè)企業(yè)倒閉,經(jīng)不起同大企業(yè)的競爭。資產(chǎn)階級的許多階層被拋入工人階級的隊伍。因而,工人之間的競爭由于隨著生產(chǎn)資本的增加而必然發(fā)生的小企業(yè)主的破產(chǎn)而日益加劇。

同時,由于利息率降低,以前沒有直接參與工業(yè)的小資本家,也不得不從事工業(yè)活動,就是說,補充大工業(yè)新受害者的隊伍。所以,從這方面來看,工人階級的人數(shù)也在增加,工人之間的競爭也在加劇。

生產(chǎn)力的發(fā)展既然引起勞動規(guī)模的擴大,那末在競爭愈來愈普遍的情況下,暫時的生產(chǎn)過剩愈來愈成為不可避免的了,世界市場愈來愈廣闊了。因而,危機愈來愈尖銳了。在有這樣突然的手段促使工人結婚和繁殖的情況下,工人大批聚集在一起,集中起來,因而他們的工資便愈來愈波動。所以,任何一次新危機都直接使工人之間的競爭大為加劇。

總而言之,隨著更迅速的交通工具的出現(xiàn)和流通速度的加快即資本的急劇周轉(zhuǎn),生產(chǎn)力的提高,就表現(xiàn)在同一時間內(nèi)能夠生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品,也就是說,根據(jù)競爭規(guī)律,必定生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品。這意味著,生產(chǎn)要在愈來愈困難的條件下進行,而為了在這種條件下能經(jīng)得起競爭,勞動規(guī)模就得愈來愈大,資本就必定愈來愈集中到少數(shù)人手中。為了使這種大規(guī)模生產(chǎn)有利可圖,分工和機器生產(chǎn)就必定不斷地和不平衡地發(fā)展起來。

這種在愈來愈困難的條件下進行的生產(chǎn)也擴展到作為資本一部分的工人身上。工人必須在愈來愈困難的條件下生產(chǎn)更多的產(chǎn)品,就是說,在生產(chǎn)費用愈來愈降低的情況下領取更少的工資,干更多的活。這樣一來,最低工資愈來愈促使在最低限度的生活享受條件下更拚命地干活。

不均衡性是以幾何級數(shù)而不是以算術級數(shù)增長的[注:這句話馬克思寫在手稿的頁邊上。——編者注]。

可見,伴隨生產(chǎn)力的提高而來的是大資本的統(tǒng)治加強,叫做工人的機器愈來愈簡單化,由于擴大分工的范圍和采用機器的規(guī)模,由于公開規(guī)定獎勵生育,由于資產(chǎn)階級的破產(chǎn)的各階層的競爭等等,工人之間的直接競爭也日益加劇。

我們還可以更簡略地把這一點表述出來。

生產(chǎn)資本有三個構成部分:

(1)供加工用的原料;

(2)機器和煤這種為開動機器所需要的材料,建筑物等等;

(3)用于工人生活費的那部分資本。

在生產(chǎn)資本增加的情況下,這三個構成部分的相互關系怎樣呢?

伴隨生產(chǎn)資本的增加而來的是生產(chǎn)資本的積聚,而伴隨資本的積聚而來的是只有剝削范圍不斷擴大,資本才能獲得利潤。

因此,很大一部分資本將直接變?yōu)閯趧庸ぞ卟⒆鳛閯趧庸ぞ叨l(fā)揮職能,而生產(chǎn)力愈提高,這種直接變?yōu)闄C器的一部分資本將愈增多。

機器生產(chǎn)的發(fā)展,完全和分工的發(fā)展一樣,會導致在更短的時間內(nèi)能夠生產(chǎn)出多得多的產(chǎn)品。因此,原料儲備也要以同樣比例增加起來。在生產(chǎn)資本增加的情況下,變?yōu)樵系哪遣糠仲Y本也必需要增加。

現(xiàn)在剩下了生產(chǎn)資本的第三部分,即用于工人生活費的那一部分,亦即變?yōu)楣べY的那一部分。

這部分生產(chǎn)資本的增加和其他兩個部分有什么關系呢?

分工進一步發(fā)展的結果是一個工人能生產(chǎn)出以前三個、四個、五個工人所生產(chǎn)的東西。采用機器的后果是同樣情況以更大得無比的規(guī)模表現(xiàn)出來。

首先,不言而喻,生產(chǎn)資本中變?yōu)闄C器和原料的那部分的增加不會引起用于工資的那部分同樣的增加。要知道在這種情況下采用機器和實行更進一步的分工就會達不到自己的目的。所以,由此直接得出的結論是,用于工資的那部分生產(chǎn)資本,不會與花費在機器和原料上的那部分同等地增長。不僅如此。隨著生產(chǎn)資本,即資本本身力量的增加,投入原料和機器的資本和花費在工資上的資本之間的不均衡現(xiàn)象會同等地增長起來。這也就意味著用于工資的那部分生產(chǎn)資本,同用于機器和原料的那部分資本比較起來,則愈來愈少。

資本家把更大量的資本投入機器以后,就不得不花費更大量的資本來購買一般原料和為開動機器所必需的原料。但是,如果以前他雇用一百個工人,那末現(xiàn)在他也許只需要五十個工人就夠了。否則,他也許就要再次加倍地增加其他兩部分的資本,即更加擴大不均衡現(xiàn)象。所以,他解雇五十個工人,或者一百個工人仍要以從前五十個人的價格進行勞動。這樣一來,在市場上便出現(xiàn)了多余的工人。

在分工日益完善的情況下,只有用于購置原料的資本將必定增加。也許一個工人可以代替三個工人。

假定這是一種最好的情況。資本家擴大了他的企業(yè),而所采用的辦法不僅能夠保留原有數(shù)量的工人——他當然不會等到能夠這樣做的時候,——而且甚至還增加了工人的數(shù)量,這時,為了保留同樣數(shù)量的工人或者甚至使工人的數(shù)量有可能增加,就勢必要大大地擴大生產(chǎn),而且工人人數(shù)和生產(chǎn)力的比例就會相對無限地更不成比例[注:翻譯不出的雙關語《…und das Verhältnis der Arbeiterzahl im Verhältnis zu den

Produktivkräften ist relativ unendlich mehr Miβverhältnis geworden》.——編者注]。因此,生產(chǎn)過剩會提前到來,而在最近一次危機中,失業(yè)的工人會比任何時候都多。

可見,從資本和勞動之間的關系的本質(zhì)必然得出這樣一個普遍規(guī)律,就是:在生產(chǎn)力發(fā)展的情況下,變?yōu)闄C器和原料的那部分生產(chǎn)資本,即作為真正的資本的資本,和用于工資的那部分生產(chǎn)資本相比,會不成比例地增長;換句話說,就是工人只得在彼此之間分配跟生產(chǎn)資本總量相比日益減少的那部分生產(chǎn)資本。所以,他們的競爭便日益加劇。換句話說,生產(chǎn)資本愈增加,工人的就業(yè)手段或生活資料就相對地愈減少,換句話說,和就業(yè)手段相比,工人人口增長得就愈快。而且,這種不均衡現(xiàn)象總是和一般生產(chǎn)資本同等地增長的。

為了消除上述的不均衡現(xiàn)象,生產(chǎn)資本就必須以幾何級數(shù)增長,而為了以后在危機時期再消除這種不均衡現(xiàn)象,它還要增長得更多些[注:在手稿中這個地方意思不太清楚:《Um das oben angedeutete Miβverhält-nis auszugleichen,muβ es in geometrischer Porportion vergröβert werden und um es nachher in Zeiten der Krise zu readjustieren,wirdes noch mehr vergröβert》.——編者注]。

資產(chǎn)者把這個不過是由工人和資本的關系產(chǎn)生出來的、甚至使對工人最有利的狀況——生產(chǎn)資本不斷增加——變?yōu)椴焕臓顩r的規(guī)律,由社會規(guī)律變成了自然規(guī)律,硬說根據(jù)自然規(guī)律,人口比就業(yè)手段即生活資料增長得快。

他們不懂得,生產(chǎn)資本的增加包含著這種矛盾的增加。

以后我們還要談到這一點。

生產(chǎn)力,尤其是工人本身的沒有報酬的社會力量,甚至是和工人作對的。

——

(γ)第一種荒謬說法:

我們知道,如果生產(chǎn)資本增長(經(jīng)濟學家們所假設的最有利的情況),如果因此對勞動的需求也相應地增長,那末,根據(jù)現(xiàn)代工業(yè)的性質(zhì)并根據(jù)資本的本性所得出的結論是:工人的就業(yè)手段不會以同等程度增長,引起生產(chǎn)資本增加的那些情況會使勞動的供求不均衡現(xiàn)象更快地加劇,——一句話,生產(chǎn)力的增長同時也使工人人數(shù)和工人的就業(yè)手段數(shù)量之間的不均衡現(xiàn)象加劇。就其本身來看,這既不取決于生活資料數(shù)量的增加,也不取決于人口的增加。這是由大工業(yè)的本性以及勞動和資本的關系中所必然產(chǎn)生的現(xiàn)象。

但是,如果生產(chǎn)資本的增長總是很慢,如果生產(chǎn)資本始終不變或者甚至還減少,那末對勞動的需求來說,工人人數(shù)永遠都是太多了。

在這兩種情況下,在最有利和最不利的情況下,從勞動和資本的關系,從資本本身的本性所得出的結論都是:工人的供應總是超過對勞動的需求的。

(δ)更不用提這樣一種謬論了,這種謬論說什么整個工人階級不可能通過一個不生小孩的決定,相反地,它的生活狀況會使性欲成為它的主要享樂并使它片面地發(fā)展。

資產(chǎn)階級在把工人的生活水平降低到最低限度以后,還想把工人的再生產(chǎn)也限制在最低限度以內(nèi)。

(ε)可是,從下述事實可以看出,資產(chǎn)階級對待這些話和勸告是多么不認真。

第一,現(xiàn)代工業(yè)用童工代替成年工,就是對生育的真正獎勵。

第二,大工業(yè)經(jīng)常需要未就業(yè)工人后備軍以備生產(chǎn)高漲時期之用。因為資產(chǎn)者對工人所抱的主要目的一般在于以盡可能低的價錢得到勞動這一商品,而這只有在這種商品的供應大量超過需求的情況下,即有極多的過剩人口的時候,才有可能。

可見,人口過剩符合資產(chǎn)階級的利益,資產(chǎn)階級對工人好言相勸,是因為它知道這種勸告是無法實行的。

(ι)資本既然只有在它能給工人工作的時候才能增長,所以資本的增長就包含著無產(chǎn)階級人數(shù)的增加,并且正如我們所知道的,按照資本和勞動的關系的本性,無產(chǎn)階級人數(shù)的增加必定還要相對地快一些。

(κ)同時前面提到的理論,即竭力說人口比生活資料增加得快是自然規(guī)律的理論,所以更受資產(chǎn)者的歡迎,是因為這種理論安慰了他的良心,責成他把冷酷無情當作一種道德義務,它將社會現(xiàn)象變成自然現(xiàn)象,并且讓他能像看待任何一種自然現(xiàn)象那樣心安理得、無動于衷地來靜觀無產(chǎn)階級大批餓死,另一方面,把無產(chǎn)階級的貧困看作是它本身的罪過并主張因此懲罰它。它說什么無產(chǎn)階級可以用理智抑制自然的本能,并用道德監(jiān)督的辦法來限制自然規(guī)律的有害發(fā)展。

(λ)濟貧法可以說是這種理論的運用。消滅鼠患。砒霜。Workhouses〔習藝所〕。一般的赤貧現(xiàn)象。腳踏的輪子又列于文明領域之內(nèi)。野蠻現(xiàn)象再度出現(xiàn),但它是在文明本身的懷抱中產(chǎn)生的,并且歸屬于文明;因此便發(fā)生了染有麻瘋癥的野蠻現(xiàn)象,作為文明的麻瘋癥的野蠻現(xiàn)象。Workhouses是工人的巴士底獄。妻子和丈夫分居。

4.現(xiàn)在我們要簡略地提一提那些想用另一種確定工資的辦法來改善工人狀況的人們。

蒲魯東。

5.最后,在慈善的經(jīng)濟學家關于工資的意見中,還要指出一種觀點。

(α)在其他經(jīng)濟學家之中,尤其是羅西發(fā)揮了下述觀點:

工廠主預先支付給工人的只是工人所應得的那分產(chǎn)品,因為工人不能等到產(chǎn)品出賣。如果工人自己能把自己養(yǎng)活到產(chǎn)品出賣的時候,那末他作為associé〔股東〕將享有對應付給他的那部分產(chǎn)品的權利,就像資本家和工業(yè)資本家之間的情形一樣。因此,工人的份額具有的正是工資形式,那是一種偶然事物,因為這是投機的結果,是和生產(chǎn)過程同時發(fā)生而又絕不是生產(chǎn)過程的必然組成因素的一種特殊活動的結果。工資只不過是現(xiàn)代社會制度的一種偶然形式。它不是資本的必要部分。它不是生產(chǎn)所必需的要素。在另一種社會組織之下,它可能消失。

(β)這個高明見解可以歸結如下:如果工人持有足夠的積累起來的勞動即足夠的資本,用不著被迫地以直接出賣自己的勞動為生的話,那末工資形式就會消失。這意味著:要所有工人同時又是資本家,因而也就是說,這等于要保全資本而又不要雇傭勞動這個對立物,但是沒有雇傭勞動,資本就不能存在。

(γ)其實,這種說法應該加以注意。工資不是資產(chǎn)階級生產(chǎn)的偶然形式,而整個資產(chǎn)階級生產(chǎn)卻是生產(chǎn)的暫時歷史形式。生產(chǎn)的一切關系(資本、工資、地租等)都是暫時的,在一定的發(fā)展階段上都要被消滅的。

Ⅶ.工人聯(lián)合會

人口論的要點之一是它企圖減少工人之間的競爭。相反地,工人聯(lián)合會的目的是消滅競爭,而代之以工人的聯(lián)合。

經(jīng)濟學家反對聯(lián)合會的意見是正確的:

(1)聯(lián)合會要求工人負擔的費用,在大多數(shù)情況下比聯(lián)合會想爭取提高的收入要多。它們不能長久地與競爭規(guī)律對抗。這些聯(lián)盟要引起新機器和新分工的出現(xiàn),引起生產(chǎn)由一個地方向另一個地方的轉(zhuǎn)移。這一切的結果是工資的降低。

(2)如果這些聯(lián)盟能夠在一個國家里把勞動價格保持在這樣的高度,以致利潤同別國的平均利潤相比而顯著地降低,或者資本增殖受到了阻礙,那末,其結果便是工業(yè)發(fā)生蕭條和倒退現(xiàn)象,并且工人與其企業(yè)主一起破產(chǎn)。因為,正如我們所知道的,工人的狀況就是這樣。如果生產(chǎn)資本增長,他的生活狀況就要飛躍式地惡化,如果資本減少或者始終不變,他就一定破產(chǎn)。

(3)資產(chǎn)階級經(jīng)濟學家的所有這些反對意見,正如前述,是對的,但只是從他們的觀點看來才是對的。如果工人聯(lián)合會的使命過去和現(xiàn)在真的都只是確定工資,如果勞動和資本之間的關系永世不變,那末,這些聯(lián)盟就會因反對事物的必然進程而崩潰。但是,這些聯(lián)盟是團結工人的手段,是準備推翻整個舊社會、徹底解決其階級矛盾的手段。從這個觀點來看,工人們嘲笑高明的資產(chǎn)階級教員們預先給他們算出在這個內(nèi)戰(zhàn)中他們的傷亡和金錢消耗的數(shù)目,是嘲笑得對的。誰要想戰(zhàn)勝敵人,他就不會去同敵人討論戰(zhàn)爭的代價。而工人絕不這樣狹隘地看待事物,經(jīng)濟學家們本來可以從下述事實中看出來:大部分聯(lián)盟是由工資最高的工人建立的,并且工人把他們能夠從工資中節(jié)省出來的錢全都用于建立政治團體和工會組織,用于支援這一運動。如果資產(chǎn)者老爺們及其經(jīng)濟學家一時大發(fā)慈悲,允許給最低工資即最低生活添加些茶或甜酒,糖和肉,那末,相反地,他們對于工人把用于反對資產(chǎn)階級的戰(zhàn)爭的某些開支也計入這個最低額一事,對于工人竟從自己的革命活動中得到生活上的最大享受一事就感到氣憤和不可理解了。

Ⅷ.雇傭勞動的積極方面

最后我們還應該注意雇傭勞動的積極方面。

(α)如果談雇傭勞動的積極方面,那就是談資本、大工業(yè)、自由競爭、世界市場的積極方面,我無需乎向你們解釋,沒有這些生產(chǎn)關系,就不會創(chuàng)造出生產(chǎn)資料——解放無產(chǎn)階級和建立新社會的物質(zhì)資料,無產(chǎn)階級本身也就不會團結和發(fā)展到真正有能力在舊社會中實行革命并使它自身革命化的程度。工資平均化。

(β)甚至拿工資的最不道德的方面——我的活動成了商品,我完全成了出賣的對象——來說。

第一,由于這一點,一切宗法制的東西都消失了,因為只有商業(yè)即買賣才是唯一的聯(lián)系,只有金錢關系才是企業(yè)主和工人之間的唯一關系。

第二,舊社會的一切關系一般脫去了神圣的外衣,因為它們變成了純粹的金錢關系。

同樣,一切所謂最高尚的勞動——腦力勞動、藝術勞動等都變成了交易的對象,并因此失去了從前的榮譽。全體牧師、醫(yī)生、律師等,從而宗教、法學等,都只是根據(jù)他們的商業(yè)價值來估價了,這是多么巨大的進步呵。[注:手稿中這個地方添有如下的話:“民族關系、階級斗爭、財產(chǎn)關系”。——編者注]

(第三:人們把勞動變成商品,并使它本身受自由競爭的支配以后,力求盡可能便宜地,即用盡可能少的生產(chǎn)費用來生產(chǎn)它。因此,在未來的社會組織中,任何體力勞動都會無限輕易,無限簡單。——做出一般的結論。)

第三,由于一切都成了出賣的對象,工人就認定,一切他們都能擺脫,都能割棄;因此,他們就第一次擺脫了對一定關系的依附。既不繳納產(chǎn)品,也沒有那種僅僅是一定等級(封建等級)的附屬品的生活方式了,工人可以隨便處理自己的錢了,這是一個優(yōu)點。

馬克思寫于1847年12月底

俄譯文第一次發(fā)表于1924年“社會主義經(jīng)濟”雜志,原文第一次發(fā)表于1925年“在馬克思主義旗幟”雜志

原文是德文

俄文譯自手稿

注 釋:

[367]“工資”是卡·馬克思的手稿,這篇手稿同他的未完成的著作“雇傭勞動與資本”(見本卷第473—506頁)有直接的聯(lián)系,也是對該著作的補充。

“工資”這篇手稿過去保存在德國社會民主黨的檔案庫中,直到1924年才用俄文在“社會主義經(jīng)濟”雜志上第一次發(fā)表,1925年用原文在“在馬克思主義的旗幟下”(《Unter dem Banner des Marxismus》)雜志上發(fā)表。從找到的手稿封面上寫的字(“1847年12月于布魯塞爾”),從注明“已經(jīng)論述過”這句簡要的概述以及手稿的論述形式和內(nèi)容本身來看,我們有根據(jù)這樣推測:“工資”是馬克思為1847年12月下旬在布魯塞爾德國工人協(xié)會會議上的講演的最后一講或最后幾講所寫的預備提綱。這種推測還為下面的事實所證實,即馬克思在寫好手稿的時候,就已經(jīng)著手準備1848年1月9日他在布魯塞爾民主協(xié)會的公眾大會上發(fā)表的那篇著名的“關于自由貿(mào)易的演說”(馬克思在手稿上加的注證明了這一點)。

在“工資”這篇手稿中,以及在“新萊茵報”上發(fā)表的一些文章中,談到工人向資本家出賣自己的勞動,而在像馬克思后期的經(jīng)濟著作中,談的都是出賣勞動力。——第635頁。

[368]關于工作日長短和織布工人人數(shù)的資料,是馬克思從卡萊爾的“憲章運動”一書中引來的。該書中有這樣一段話:“五十萬織布工每個在手織機旁工作十五小時,但是他們卻經(jīng)常不得一飽”。(Th.Carlyle.《Chartism》.London,1840,p.31)——第636頁。

[369]包林的演說收入威·阿特金森的“政治經(jīng)濟學原理”一書,1840年倫敦版第36—38頁(W.Atkinson.《Principles of Political Economy》.London,1840,pp.36—38)。——第636頁。

[370]包林在下院的演說中所說的這段話,1848年1月9日馬克思在布魯塞爾民主協(xié)會的公眾大會上發(fā)表的關于自由貿(mào)易的演說中也引用過(見“馬克思恩格斯全集”中文版第4卷第453頁)。——第636頁。

[371]馬克思指的是卡萊爾就英國濟貧法發(fā)表的下述意見:“如果使窮人成為不幸者,他們就不可避免地會大批死亡。這就是消滅鼠患的普通辦法:堵塞住倉庫的大小縫隙,發(fā)出連續(xù)不斷的貓叫聲或警號,使捕鼠器隨時開動,于是你們的這一群《chargeable labourers》〔成為社會累贅的窮光蛋〕便會絕跡,便能根除。更快的方法是砒霜,這也許是更人道的方法……”托·卡萊爾“憲章運動”1840年倫敦版第17頁(Th.Carlyle.《Chartism》.London,1840,p.17)。——第636頁。

[372]約·拉·麥克庫洛赫“政治經(jīng)濟學原理”1825年愛丁堡版第319頁(J.R.M’Culloch.《The Principles of Political Economy》.Edinburgh,1825,p.319)。——第637頁。

[373]約·威德“中等階級工人階級的歷史”1835年倫敦第3版第125頁(J.Wade.《History of the Middle and Working Classes》.3rd.ed.,London,1835,p.125)。——第637頁。

[374]馬克思指的是約·威德的著作中的下面這一段話:“所使用的勞動的數(shù)量〔the quantity of employment〕在每一個工業(yè)部門中都不是固定的。它可以隨著季節(jié)的更換、時尚的變化或生意的好壞而有所變動。”(見前引約·威德的著作第252頁)——第638頁。

[375]指計件工資(見前引約·威德的著作第267頁)。——第638頁。

[376] Trucksystem——實物工資制。拜比吉關于這種工資制寫道:“凡是工人領產(chǎn)品工資或是被迫從雇主店鋪購買東西的地方,對工人們來說,都有許多不公道的事情,結果就造成很大的貧困。”“在蕭條期間,在不減少名義工資的情況下,用提高自己店鋪里的商品價格的方法來降低實際支付的工資。這種辦法對雇主來說,太有誘惑力了,他實難予以抵制。”查·拜比吉“論機器和工廠的經(jīng)濟本質(zhì)”1832年倫敦第2版第304頁(Ch.Babbage.《On the Economy of Machinery and Manufactures》.2nd.ed.,London,1832,p.304)。——第639頁。

[377]安·尤爾“工廠哲學或工業(yè)經(jīng)濟”1836年布魯塞爾版第1卷第34、35頁(A.Ure.《Philosophie des manufactures,ou Economie industrielle》.T.I,Bruxelles,1836,pp.34,35)。——第639頁。

[378]佩·羅西“政治經(jīng)濟學教程”1843年布魯塞爾版第369、370頁(P.Rossi.《Cours d’économie politique》.Bruxelles,1843,pp.369,370)。——第639頁。

[379]安·舍爾比利埃“富人或窮人”1840年巴黎—日內(nèi)瓦版第103—104、105、109頁(A.Cherbuliez.《Riche ou Pauvre》.Paris-Genève,1840,pp.103—104,105,109)。——第640頁。

[380]約·弗·布雷“勞動關系中的不公正現(xiàn)象及其消除辦法”1839年里子版第152、153頁(J.F.Bray.《Labour’s Wrongs and Labour’s Remedy》.Leeds,1839,pp.152,153)。——第641頁。

[381]見注375。——第644頁。

[382]馬克思引證的是他從卡萊爾的“憲章運動”一書摘錄出來的一個材料:“愛爾蘭約有七百萬工人居民,根據(jù)統(tǒng)計材料,其中三分之一每年有三十個星期缺乏足夠的即使是劣等的馬鈴薯。”(Th.Carlyle.《Chartism》.London,1840,p.25)——第645頁。

[383]指的是1813—1815年期間德國人民反對拿破侖統(tǒng)治的戰(zhàn)爭。——第646頁。

來源:《馬克思恩格斯全集》第6卷,人民出版社1961年版,第625-660頁。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號