歷史上,上山下鄉走以工農相結合的道路莫過于跨越30年(1955——1985)大規模的上山下鄉。不包括回鄉知青,僅城市知青到農村就達1700萬人之多。1700多萬知青從城鎮奔農村、赴邊疆,到祖國最需要的地方去奮斗,它深深地影響和改變著中國一代青年,也深深地影響和改變著中國農村和邊疆“一窮二白”的面貌。知青上山下鄉,與中國社會主義建設事業緊密聯系在一起,與社會主義新農村的建設和發展緊密聯系在一起。用青春分擔國家困難、用激情譜寫建設新篇、用奮斗開創歷史先河,無疑成為這一代知青為祖國、為社會、為人民做出的最大貢獻,也無疑成為激勵一代又一代青年勵精圖治、奮發有為的重要精神力量。

《大地之子》一書是延安精神研究會青年部列入計劃出版的系列叢書之一。該書從立項、組稿、寫作到編輯,歷經2年的時間,在人民日報出版社出版了《大地之子》一書。我是大地之子一書的主編,這本書以人物專訪、報告文學的形式,用了36萬字的篇幅,記敘了近40位有上山下鄉經歷的老知青在進入老年以后,懷著對社會的奉獻、責任、擔當,重返第二故鄉,無私奉獻,帶領鄉親們一起艱苦創業、脫貧致富的模范事跡。此書的40多個主人公就是“知青精神”的初衷和楷模。

此書寫的是老知青的現在進行時,極具新聞性和可讀性。如果還寫老知青們過去的插隊經歷,當時怎么生活,怎么擔水,怎么做飯,怎么哭,怎么笑,就沒有新聞性和可讀性了,因每個知青都有這種經歷,但是寫他們現在做了什么,就有了新聞點和可讀性。這些老知青不忘初心牢記使命,有的局長、董事長不當,回原來插隊的村里當黨支部書記,有的自籌資金幾十萬,到農村扶貧,有的過去是檢察官、廠長,卻成了種紅薯的專家………為了改變同一土地上另一群人的命運,他們義無反顧地投入了后半生,這種重返之舉,重如泰山。他們每個人都是一本書,所有的書,封面上都寫著擔當,只有把書讀完,才會知道,同樣是“汗水、淚水、血水”幾個漢字,卻有完全不同的筆劃和讀音。為留住這一個個瞬間的永恒。宣揚知青正能量,我們編輯出版了《大地之子》一書。

大時代要有大擔當,這些知青就是這個時代敢于大擔當者。這是一個知識碎片化的時代,大家什么都知道一些,什么都了解得不深,社會充滿急功近利的浮躁情緒。我們今天不缺聰明人,不缺高學歷者,但太多的人一見困難,馬上就撤。大智若愚、撞了南墻也不回頭的執著者太少。所以一個人要做到有擔當,先要有一股咬定青山不放松的勁頭。具有這種擔當的決心和意志,才稱得上是真正的人才。必須通過使用一批敢于擔當、目光長遠、如習近平總書記所說“功成不必在我”的干部,才能樹起正氣來。

面對目前農村青壯年外出打工,土地撂荒或放棄糧食生產,新的農業科技推廣受阻,國家扶持農業的大量資金無法下放……的狀況。為了農村的發展,為了改變農村落后面貌,為了對新一代知青——大學生村官的培養。這些知青關注農業、農村、農民。對第二故鄉的知青情溢于言表,充分體現了他們“位卑未敢忘憂國”的社會責任感。

馬克思說:“為人類福利而勞動、為大家而獻身的人是最幸福的人。”知青群體中出現這么多關注最底層農民利益的人?這又一次顯現出,知識青年上山下鄉,走與工農相結合的道路,在三大革命的風浪中培養和造就千百萬無產階級革命事業的接班人的戰略部署的正確。可以說,知青這個群體的主流,是值得黨和人民信賴和依靠的建設有中國特色社會主義的一支骨干力量。應該說,所有關注人民的福祉,尤其是關注中國最大的群體——中國農民的福祉,想方設法為他們謀利益,幫助他們走共同富裕道路的人,都是這個“事業”的接班人!無疑,習近平、李克強等中央領導是這些人的杰出代表。

這些老知青們現在都是已過花甲之年的人。他們在年輕時建立起來的共產主義信仰指引下,用自己的行動在實干興邦!這些知青,放棄了城市安逸的生活,帶著自己的錢,主動到農村去幫助貧困的農民,而且沒有從農村領過一分錢工資,只是全身心的投入!在他們面前,那些位高權重的尸位素餐者是顯得那么渺小和猥瑣。在他們面前,那些以權謀私的貪官污吏們是顯得那么卑鄙和齷齪。

寫這個題材是老知青模范侯雋大姐在2014年參加了山西毛家山共話知青圓夢會議提出的,她說:“中國夢知青情開展的一系列適合知青特點的正能量活動,確實對知青群體政治和思想意識方面起到了教育和引領作用。我不止一次參加中國夢知青情的活動。尤其是在山西毛家山舉辦活動時。聽了郝廣杰和程偉的事跡介紹,葛元仁也介紹了孫奎連和宋新華的事跡,我很受感動,當時提議,寫一本兒老知青第二次創業的書。”我在天津會議見到了侯雋大姐。聆聽了她對于老知青第二次創業這本兒書的要求和想法。回來后,我就全國各地組稿。給內蒙的孫奎連,給黑龍江的宋新華、楊曉滬,給海南的鄧子堅,福建的劉必超等都寫了信。并跑到山東的沂蒙山,河南的郟縣的廣闊天地鄉等地逐個兒采訪、寫作。僅北京市大概就采訪六、七個人。

這本書由中組部原部長張全景和老知青模范侯雋大姐作序。

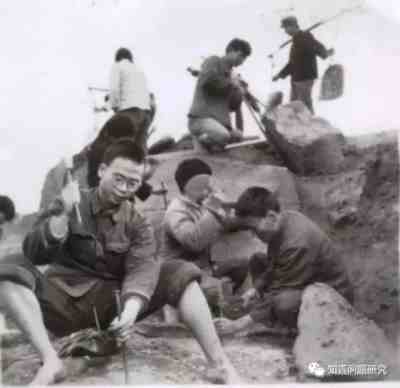

張全景部長1974年至1975年,曾在山東泗水縣擔任知青帶隊干部,見證了當年知青們在農村這個廣闊天地鍛煉成長,從初出校門不諳世事的后生,到一步步走向成熟的歷程。他與知青共同生活,和他們同吃、同住、同勞動,相互支持,共同進步,產生了深厚感情。通過與知青一起戰天斗地、辛勤耕耘,和他們結下了不解之緣。如今回想當年知青的故事仍歷歷在目。他說:“知青修的電站現在還在發電,知青建的水庫現在還在蓄水,知青筑的干渠現在還在灌溉,知青鋪的道路現在還在通車,知青開墾的荒地現在成了糧倉,知青種植的橡膠樹現在還在出膠,知青搶救的病人現在還在健康的生活,知青接生的孩子現在已經長大成人,知青教過的學生現在已經走上生產或科研的一線、有的還走上了領導崗位,知青英烈現在還在受到人民的祭奠,知青的事跡現在還在當地傳頌......

知青是給農村帶來文明,促進社會進步的精華,他們用青春熱血作出的貢獻,深深印在人民的心中,鐫刻在國家發展的史冊上。”

光陰荏苒,日月如梭,40多年過去了。當年的知青返城后,分布在科學、文體、教育、衛生等各條戰線,工作在機關、工廠、學校、醫院等各個崗位上,在人生新的起點,廣大知青很快成為骨干力量。知青們無論是政要,還是商家;無論是在崗,還是退休;無論是在國內,還是在國外始終眷戀著第二故鄉,思念著那里的親人。插隊經歷使知青們刻骨銘心,與淳樸的老鄉的情緣,雖時空遙遠卻魂繞夢牽,難以割舍。知青們雖已離開了農村,離開曾經流血、流汗、流淚、痛苦與歡樂交織的土地,但在心靈深處,會永遠執著地認定第二故鄉的美,因為這種經歷已成為知青生命歷程中最重要的一部分。回憶當年,暢想未來,回家看看,幾乎成了每一個知青要圓的夢。

改革開放以來,知青回鄉的交往日漸增多,知青們或組團、或攜妻帶子,不遠萬里追索那久遠的青春印記和難以割舍的親情。 每次知青的到來,不僅給久盼他們的鄉親故友帶來了生機與活力,也帶來了無比歡樂、快慰和感動。無論知青們走到哪里,都受到當地黨委、政府和父老鄉親的最為隆重的禮遇。知青與父老鄉親相見時“未曾相擁,竟無語哽咽”的一幕幕動人場景,讓在場的人們潸然淚下,感動不已。上了年紀的老鄉把知青看作游子,說不完,看不夠……

侯雋大姐1962年7月高中畢業后自愿下鄉插隊,是全國先進知青和著名勞動模范、黨的“十大”代表和四屆人大常委,多次受到毛澤東、周恩來等黨和國家領導人的接見。曾任大隊黨支部書記、中共寶坻縣委副書記、河北省婦聯副主任、共青團天津市委書記、國務院知青工作領導小組副組長等。

侯雋大姐說,對于“只有解放全人類才能最后解放自己”的道理,我們當年知青理解最深,因為沒有全村經濟的發展,就沒有我們個人的發展,沒有全村人的共同富裕,就沒有我們個人的脫貧致富。我想,正是因為知青曾經是生活在最底層的貧苦農民,所以最能體恤人民疾苦,更受不了第二故鄉依舊落后、父老鄉親依然貧困,可以說“三農”早已成為一代知青的終生牽掛。看看《大地之子》一書中的系列人物吧,他們有的早已功成名就,卻放棄一切,義無反顧重返第二故鄉艱苦創業;他們有的年事已高,卻舍棄了舒適的城市生活和美好的天倫之樂,再次上山下鄉扎根奮斗;他們有的原本生活無憂,卻為幫助鄉親變得日子拮據,仍無怨無悔;他們有的自己并不富裕,卻省吃儉用捐資助學、扶危濟困……從他們身上我看到了共產主義戰士雷鋒的影子,為“使別人過得更美好”、為對社會有貢獻,他們清苦著、拼搏著,快樂著、幸福著,他們將崇高寫入人生,對“全心全意為人民服務”做了最好的詮釋。盡管對比他們的高尚行為我自愧不如,但“知青”這個共同的名稱、相似的經歷和一樣的情結,使我完全能夠理解他們的情懷,也無比敬佩他們的精神。

結合書中人物的事跡和自己的點滴體會,侯雋大姐歸納了如下三點:

第一知識分子與工農相結合的道路是正確的。我們黨歷來倡導知識分子與工農相結合,這是培養中國特色社會主義事業合格建設者和可靠接班人的重要途徑,具有光明的前途。我國知識青年正是在農村極度貧困與落后的時候上山下鄉,和廣大工農群眾結合在一塊,并肩戰斗、抱團取暖,才真正了解了國情、理解了生活、錘煉了意志,培育了熱愛勞動、熱愛勞動人民的思想感情。這筆寶貴的歷練財富使不少當年知青成為共和國的棟梁之才及各條戰線的中堅力量,也使更多當年知青為共和國的繁榮富強,平凡勞作,默默奉獻。回顧以往,我們能健康成長,能經得起時間和歷史的考驗,正因為堅持了知識分子與工農相結合的正確方向;展望未來,要想不忘初心,永遠堅持人民立場,還必須堅定不移地走知識分子與工農相結合的正確道路。

第二知識青年上山下鄉的探索是有價值的。今天的我們,面對歷史逝去的背影都能評頭品足地議論幾句,但每一歷史事件的出現,唯有從它的來龍去脈上深加探究,唯有把它置于當時的歷史背景下加以考察,得出的結論才會是客觀的、公允的。時至今日,知識青年需要就業、新農村建設需要人才、青年人成長需要鍛煉,仍是影響我國經濟社會發展的重大課題。所以當年黨和國家領導人,試圖通過知識青年上山下鄉這條途徑,將三個難題結合起來解決的探索,應該說是有必要,有價值的,雖然探索中難免會走彎路,要擔風險。縱觀歷史長河,每個階段總要有人為國家利益,為民族大義做出貢獻甚至犧牲,相比之下我們的一點付出不值一提。我為自己無意中投身于國家的探索之路,感到光榮、自豪,無怨無悔,覺得受再多的磨難也值得!

第三知識青年的主流群體是健康向上的。知識青年上山下鄉那段特殊而平凡的歷史留下的情結和烙印,將“知青”鍛造成了一個不同于前輩又區別于后人的特殊群體。無論歷史對知識青年上山下鄉的決策怎樣評價,廣大知青與祖國同呼吸共命運,以自己的青春、熱血和忠誠為國分憂,為緩解城市就業的壓力,為貧困鄉村、邊遠地區的建設和發展,為鞏固祖國邊疆所做出的貢獻與犧牲,是不可磨滅的;廣大知青在艱苦的環境里奮斗,在長期的坎坷中抗爭,經受了脫胎換骨的磨練,鑄成了堅韌不拔的意志,造就了樂觀向上的品格,培養了勇于負責、甘于奉獻的精神,積累了寶貴的精神財富,這也是值得尊重和傳承的。盡管當年知青隨著時代變遷,各自的身份、地位,乃至生活環境,都發生了巨大變化,但那份憂國憂民的忠誠始終不曾改變,因為大家心底呼喚著一個共同的聲音,那就是“一切為了祖國”!那是一顆從小就在心田里萌發的愛國主義種子,它讓我們始終把祖國和人民的利益看得高于一切。如今當年知青都已年過花甲甚至古稀,但為國家繁榮富強獻身的理想、信念和價值追求依然難以釋懷,為此絕大多數老知青仍在發揮夕陽正能量,凝情聚力做著利好社會的各種事情。我們有充分理由相信:作為社會的有益資源,上山下鄉知識青年的主流群體是值得黨和人民信賴的健康向上的群體。

感謝書中人物表現的崇高精神,他們懷大愛做小事,寓偉大于平凡,以一個個鮮活的生命、一個個生動的故事,真實記錄了老知青的責任、奉獻與擔當,充分彰顯了老知青的民本情懷和愛國精神。特別是那些心系“三農”返鄉創業的勇者,他們是極其高尚的人,他們以知青情,圓中國夢的義舉,不僅激勵老知青,也會啟迪后來人。建設社會主義新農村是知青一代的青春夙愿,更是現代青年的責任擔當。當年的我們因條件所限,懷揣建設社會主義新農村的理想卻只是解決了溫飽問題,而如今是在建設全面小康的美麗鄉村,是要建成現代化的社會主義新農村,這是實現民族復興中國夢的偉大事業,我衷心向仍在征程的知青朋友致敬!

由于他們的知青經歷和對知青工作的認識。在他們為《大地之子》一書寫的序言里,對知青上山下鄉有了全新的詮釋。他們認為知青是給農村帶來文明,促進社會進步的精華,知青用青春熱血做出的貢獻,深深印在人民的心中,鐫刻在國家發展的史冊上。

我們也曾經在大學里以為人民服務為主題組織宣講。在河南一所大學里,當問到誰看過毛主席的《為人民服務》這本書時,上千名同學中舉手者寥寥無幾。甚至一些大學生不知道張思德是誰,有80后的年輕新聞記者還問:“張思德是哪兒人?住在哪兒?我們能不能去采訪。”

我曾向社會各界,青年學生、國家公職人員、出租車司機、工人、農民講述《大地之子》一書中主人公無私奉獻的故事,很多人都疑惑地問:“現在社會上還有這樣的人?”之所以要舉以上兩個例子,是因為隨著社會的發展和歷史變迀,這些年人們在理想信念上的缺失,迫切需要補上這一課。

一個80后的女孩,讀完《大地之子》一書說:“我深為書中的人物所感動,尤其看到書中為了《夢中的黃土地》一文中,程偉阿姨扔下13歲的女兒,自籌資金20萬到山西大寧扶貧,看到全家人為她送行,一曲祝你平安沒唱完,全家己哭成了淚人時,我被感動的掉下了眼淚,這本書老知青的事跡太感人。我一定向我的同學、同事推薦這本書,讓他們看看知青這個群體,這些老知青的理想信念。傳承這種精神,傳遞一種全新的精神面貌,一種老知青的奉獻、責任和擔當的價值觀。”

一個知青二代,以前讀過他母親寫的《青春1969》一書,了解了插隊父母的經歷。1994年才跟父母一起回到北京,在東北他還有許多同學,幾乎每年都回一兩次,很能理解什么是知青情結。讀完《大地之子》一書,他很佩服書里的主人公,說:“這些老知青用自己的錢,干著共產黨的事,干著國家和政府的事,只有知青才有這種境界和情懷。他們回去領眾鄉親致富,造福一方。若中國都像這些老知青一樣精準扶貧,哪來的貧富差距,哪來的那么多官腐。”

在我們國家歷史上,上山下鄉涉及了千萬個家庭。不管是規模上,還是時間上,都是前無古人后無來者一件大事,是我國政治經濟生活、社會科學的一件大事。寫知青題材的文學很多,有紀實、發展史、人物傳記、小說、詩歌、電影、電視劇等等。知青上山下鄉就個人而言肯定有些人是受了罪的,所以這些文學作品,很多都是傷痕文學的范疇,都是在訴苦。有些網站、有的群,開設以來像黑洞一樣,刊登了大量的這類肆意謾罵毛澤東、惡毒攻擊共產黨、竭力抹黑上山下鄉、與“四個意識”“四個自信”“兩個維護”唱反調的文章、言論,是新冒頭的歷史虛無主義。當然我們沒有必要與這些“告別革命、拒絕崇高”的虛無主義者們去爭論上山下鄉的對錯問題,這是他們的階級立場決定了的。

“先進的知識分子與工農大眾相結合”已經上百年了。知識青年上山下鄉運動僅是其中的一個小階段。這是中國共產黨的性質、中華人民共和國國家的性質,是“工人階級領導、工聯盟為基礎”的國家體制、機制,以及“以農業為基礎、工業為主導”的經濟建設的總方針,是中國特色社會主義道路的性質以及《共產黨宣言》中所闡述的“有規劃的開荒”、城市和鄉村必須共同發展、逐步消滅城鄉差別、工農差別、腦體差別,促進“人的全面發展”的“共產主義遠大奮斗目標”所決定的。而且,是“農民占人口極大多數”的農業國的國情所決定的。所以,從新中國剛建國就開始了知識青年上山下鄉,開啟了城市支援內地、支援西北、東北的人才大規模流動、人口大規模遷徙的工作。

對農業、農村來說,五十年代是“回鄉知青”;六七八十年代是“下鄉知青”;九十年代開始是“大學生村官”;十八大以來,習主席越來越強調“精準扶貧”、精準脫貧、脫貧攻堅。現在進入“奮斗第二個百年中國夢”的新階段,我們黨又及時提出“不忘初心牢記使命”、提出“鄉村振興”大戰略大格局。“農業、農村”始終是、永遠是第一位的。

責任引領擔當,使命呼喚未來。《大地之子》一書記敘的都是真人真事。從五十年前下鄉開始,知識青年就有著天生的家國情懷。他們是生活的強者,做人的典范,是共和國改革開放諾曼底登陸的社會壓艙之石,是天塌時依然矗立的泰山,是民族復興大業的近衛之師。返城后,無分崗位高低,是單位骨干,堪稱共和國的脊梁。今天,有出息的還做了黨和國家的領導人。就現在新的20大的領導班子。七個人里有四個是有知青經歷的,這是值得尊重的一代,也是波瀾壯闊的一代。不忘初心,牢記使命,是這一代老知青的勇敢擔當和時代風采。

人生如詩、如歌。高亢歡快也好,憂悶苦澀也好,每個人都有自己獨特的音韻和旋律。我寫《大地之子》的人物專訪,就像在人生的大海邊拾揀貝殼,在茫茫的人海中尋找著自己的緣分。就像在海灘上俯身拾起一枚枚小小的貝殼。它們也許是古老的鸚鵡和塔貝,也許是美麗的星寶貝和織錦貝,也許是丑陋的骨貝和冬菇貝。不管它和海洋、海灘比較起來是如何的渺小,也不管坐過萬里航程,捧過巨大的唐冠貝、珍珠貝和夜光螺的老漁人看來是如何的平凡。而自己翻開沙石,追逐浪花,在海灘上找尋它們,時而沉思,而時驚嘆,可也花費了一番心血的。在浪濤拍岸聲中,藍天麗日之下,比較它們的形狀,端詳它們的色澤,自有一番情趣。我寫人物專訪,于是這些老知青走入我的鏡頭。讓我慢慢閱讀。當他們人生的脈絡在我的筆下漸漸的清晰,我才意識到,我留住的是一個個瞬間的永恒。為了這個永恒,我把時間交給了他們。他們每個人都是一本書,所有的書,封面都寫著“成功”,只有把書讀完,才會知道,同樣是“汗水、淚水、血水”幾個漢字,卻有完全不同的筆劃和讀音。書還在續,我還要讀,因為我是他們忠實的讀者。我愛這些書,也想介紹給更多的朋友。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號