· 原編者按 ·

保馬今日推送馬修·克萊恩和麥可·佩提斯《貿易戰是階級戰》一書的導言部分。中美貿易關系的變化是全球經濟走向的一個重要風向標,而自2018年以來新一輪的中美貿易爭端,至今仍持續牽動著各方關注。與研究貿易戰的一般論者不同,二位作者的視角并沒有局限在一國一時之得失,而是將貿易戰放置在一個更大的理論背景下展開探討:他們認為,貿易戰實際上是在各國國內分配不均的基礎上,“牽一發而動全身”后的全球現象。如果僅從關稅、民族主義觀念這些表面現象去理解貿易戰,則難以切中肯綮。但本書的基本框架是伯南克“儲蓄過剩”理論加霍布森“消費不足與帝國主義”理論這一組合的延續,導致它的論斷偏向“前凱恩斯范疇”。因此,不能拘泥于只借它來解釋現今全球化的種種金融現象。繼續在各條戰線上與已經不斷自我調節過的資本主義和帝國主義開展斗爭,我們就還需要發掘新的理論資源。

事實上,這樣一種國際間的貿易爭端,也不能僅僅靠各國國內的調整來解決。貿易爭端歸根到底也是階級斗爭的一種形式。只有建立一種更加公平的、有利于第三世界國家發展的國際新秩序,才是人類社會應該去爭取的未來,才能徹底解決類似的貿易戰。

本文節選自《貿易戰是階級戰》【相關鏈接】:

《貿易戰是階級戰》導言

文|馬修·克萊恩&麥可·佩提斯

譯|陳柳

幾乎世界上的所有人都通過貿易和金融系統相互聯系。當我們買東西、上班或存錢時,我們的舉動其實影響著數千英里之外的數十億人,就像世界另一端的人們也在他們不知不覺的平凡決定中影響我們一樣。

《貿易戰就是階級戰》,麥田,2022

盡管這些經濟聯系有諸多益處,但它們也可以將一個社會的問題傳播到另一個社會。一個國家的人們可能對其他國家的高房價、債務危機、失業狀況和污染負有責任。比如,中國的低勞動力價格和對房地產開發商提供的廉價銀行貸款,使得美國的制造業工人失業;德國企業對工資的大幅削減和德國政府對福利支出的削減,則與西班牙的房地產泡沫聯系在一起。

本書的論點是:國家內部的不平等加劇了國家之間的貿易沖突。這是一個樂觀的論點,我們不認為世界注定要承受國家或經濟集團之間的零和沖突。中國人和德國人不是“邪惡的”,我們也不生活在一個國家的繁榮只能以其他國家的損失為代價的世界中。過去幾十年的問題并非源于地緣政治的沖突或者不兼容的民族性格。相反,它們是由從普通大眾流向富人及其控制的公司的大量轉移收入引起的。

各地的普通大眾被剝奪了購買力,而后被沙文主義者和機會主義者欺騙,以為大眾之間的利益在根本上是矛盾的。經濟階級之間的全球沖突被誤解為國家之間的利益沖突,這種誤解的危險之處在于它可能導致20世紀30年代的重演——國際經濟和金融秩序的崩潰破壞了民主并鼓勵了有毒害性的民族主義。在當時,沖突的后果是戰爭、革命和種族清洗。幸運的是現在的情況還沒有那時那么可怕。但這絕不是可以自滿的借口。

Trade Wars are Class Wars, Yale University Press, 2020

中美政府之間不斷升級的貿易爭端是這些風險最明顯的外在表現。在2002年至2010年之間,在美國許多本地企業與中國進口產品存在競爭關系的國會選區,選民越來越多地從左右兩派中選出具有極端傾向的選區代表。唐納德·特朗普(Donald Trump)與其他共和黨人的主要區別之一就是他對全球貿易和中國的敵意,在2016年共和黨初選中,他贏得了與中國商品競爭最嚴重的百個縣中的89個。一些估計表明,如果不是因為貿易引發了密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州選民的激進化,特朗普將輸掉大選。

作為總統,特朗普對大多數中國進口商品征收了懲罰性關稅、正式將中國指定為”匯率操縱者“、并阻止了中國對美國公司的投資。與他的其他政策不同,在貿易問題上與中國對峙的政策大受美國政壇的歡迎。參議院的民主黨領袖查爾斯·舒默(Charles Schumer)贊揚了2018年的懲罰性關稅,他認為中國是美國真正的貿易敵人,并且這一政策“增加了數以百萬計的未來美國就業機會”。

然而,事實是中美兩國之間沒有經濟沖突,中國人民并非美國人的敵人。相反,問題在于中國國內經濟階級之間的沖突,這種沖突從中國蔓延到了美國:從中國工人到中國精英階層的系統性財富轉移,扼制了中國國內的購買力。另一方面,這種收入分配的不平等又通過過剩的制成品以及推高股票、債券和房地產價格,扭曲了全球經濟。

關稅和民族主義言論不能解答中國目前的失衡,但它們卻會加劇錯誤的觀念:即認為中美的經濟利益不相容。這種不滿無法解決深層次問題,如果對其處理不當卻可能威脅到國際和平。現在看來,階級的戰爭已經引起了貿易戰,如果更糟的災難因此發生,那將會是一個悲劇。

什么也不做是不可行的。中國的經濟規模和影響太大,以至于其他國家無法只是被動地接受中國國內的經濟扭曲造成的后果。一方面,認為中國國內的經濟政策是國際外交的議題似乎有些奇怪,但這是全球化的必然指示;另一方面,說服中國的精英階層讓工人獲得更多的購買能力則是重大的政策挑戰。扭轉普通人向富人的收入轉移,使其更向普通大眾傾斜,既符合中國人民的利益,也符合美國人民的利益。

歐洲局勢極不可能演變成軍事對抗。但在某些方面,歐洲內部的認識混亂和病態甚至更糟。在過去的幾年中,歐洲(而非中國)已成為對世界經濟的最大威脅,首先是德國政府,然后整個歐洲大陸的政府都提高了消費稅,削減了勞動力市場保護,這使得數百萬人不得不從事低薪資的兼職工作。歐洲工人越來越無法負擔他們生產的東西:自2010年初以來,歐元區的家庭支出增長僅為整體生產率增長的一半。

伊萬·克拉斯特耶夫 《歐洲的黃昏》,東方出版中心,2021

盡管中歐之間存在重要差異(歐洲人已經削減了基礎設施投資的支出,以至于橋梁和道路變得無法使用),但中歐在影響全球經濟繁榮上的相似之處更為重要。如今,歐洲內部的經濟扭曲已與2008年金融危機前夕中國內部失衡達到頂峰時對全球經濟的影響一樣大。

在2012年之前,整個歐洲與世界其他地區相比并沒有出現失衡,因為某些國家(尤其是德國)的國內失衡被其他歐洲國家吸收了(主要西班牙,希臘,意大利,愛爾蘭,葡萄牙)。德國人的消費少于他們的生產,并且在本國的投資不足,這使得德國向世界其他地方注入了大量盈余。與此同時,西班牙人,希臘人和其他國家經歷了經濟的過熱,他們的支出遠遠超過了他們的收入,并通過借錢來彌補其中的差距。在全球金融危機爆發之前的幾年中,西班牙的貿易赤字位居世界第二,僅次于美國,而僅擁有一千一百萬人口的希臘排名第五。德國內部加劇的不平等、消費低迷以及系統性的投資不足,預示了歐洲大陸接下來即將到來的危機。

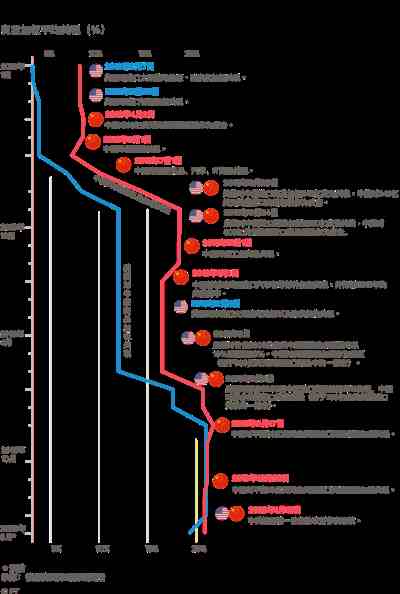

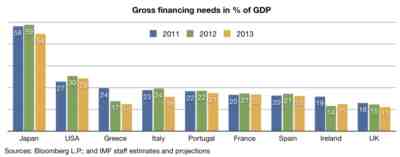

歐債危機期間,主債務國三年間財政缺口占GDP比

民族主義者對危機的回應是煽動種族偏見,同時讓精英們回避根本性的經濟失衡問題。德國政客要求希臘政府通過出售島嶼償還債務,其中許多債務其實已被德國的銀行在希臘經濟過熱的時期購買。一些小報甚至提出,建議希臘通過清算國寶償還債務,例如雅典衛城。作為回應,希臘政府重新恢復了德國對納粹暴行進行賠償的長期要求。就在2017年,時任荷蘭財政部長兼歐元集團主席的耶隆·迪斯瑟布洛姆(Jeroen Dijsselbloem)將整個危機歸咎于那些“將所有錢花在酒精和女性身上,然后向外尋求幫助“的人。

小報發表如此愚蠢的言論已經夠糟糕了,但政策決策者都如此深刻地誤解危機并根據所謂的“民族性格”分攤責任不僅是不負責任的,而且是錯誤的。歐洲危機絕不是法西斯的德國人和不誠實的希臘人之間的沖突,其根本問題是收入分配。德國政府的政策是在兩德統一和東歐的后共產主義自由化的雙重沖擊下制定的,這些政策將購買力從普通工人和退休人員轉移到了超級富豪,這反過來迫使德國的鄰國必須承受失業率上升或債務飆升的某種組合。這些政策的可悲后果是,德國領導人破壞了現代最積極的變革之一——建立一個健康、統一的歐洲。而現在的危險是,歐洲和美國這兩個世界最大的經濟體開始貿易戰,這不僅將損害全球繁榮,而且將損害世界民主國家之間的重要聯盟。

復活的歷史

這不是全球經濟第一次因不平等加劇而扭曲。在許多方面,今天的情況與19世紀末和20世紀初的世界類似。當時,富裕的歐洲國家內部收入分配極不平等,這意味著工人無力消費國內生產的所有制成品。富人們有很多錢可以投資,但國內卻缺乏有吸引力的投資機會:當國內消費者無法購買更多商品時,建造更多的國內工廠已毫無意義。在當時,但凡收入分配能更平等一點,工人就能有更多的消費能力,并有能力購買他們生產的一切商品,而富人也將更易于獲得其期望的投資回報。

電影《摩登時代》海報

當時的精英們拒絕了這種選擇,但他們也想阻止失業率上升到可以引起革命的地步:他們的解決方案是將多余的產出轉移到國外的殖民市場。生活在帝國控制和未獨立國家下的外國人將購買歐洲普通人買不起的商品,不僅如此,這些外國人還會以在歐洲軍隊和炮艦保證下的較高利率借錢購買這些商品。英國、法國、荷蘭和德國的投資者為澳大利亞、拉丁美洲、加拿大、非洲、印度、中國和東南亞的項目提供資金,他們還修建鐵路,并出口從機械到軍事硬件再到奢侈品的各種物品。歐洲內部的收入不平等造成了宏觀經濟扭曲,而暴力征服符合解決這一問題的需要。

法國馬達加斯加戰爭的動員海報

當時就有精明的觀察者意識到了這一點。據英國經濟學家和社會評論家約翰·霍布森(John A. Hobson)說:需要為“無法在國內找到有效投資的剩余資本”尋找出路,這是美歐帝國主義的主要解釋。根本的問題是一個“使大量的儲蓄剩余掌握在富豪手中”的政治和經濟制度,收入的集中給了富人們不以犧牲他人利益為代價就“無法消耗的過多的消費能力“。這一切都是自欺欺人的,因為”僅靠消費就可以振興資本并產生利潤”,因此富有的儲戶不得不到國外尋找“可以進行有利可圖的投資和投機活動的新的地區“。最終,這種搜尋鼓勵了國內利益群體“將越來越多的經濟資源放置在其所在的政治區域之外,進而刺激了歐洲的政治擴張政策以幫忙富人們涉足新的外國區域”。

J.A.霍布森(1858-1940)

好消息是,收入不平等與帝國主義的有害組合可以通過改變收入的分配來和平解決。霍布森寫道:“只要‘收入’或商品需求的權力在人們中間得到適當分配,國內市場就可以無限擴展“,他認為,“沒有必要開拓新的國外市場,因為“英格蘭生產的任何東西都可以在英格蘭消費”。

霍布森在1902年提出了這一論點,當時他沒有被理會。十二年后,他所描述的動態原理并沒有改變,而世界卻被第一次世界大戰摧毀。在1920年代,富裕的美國人是過剩儲蓄的來源,而歐洲人被迫吸收了美國過剩的產品。最近,美國財政部經濟學家肯尼斯·奧斯汀(Kenneth Austin)指出,霍布森的見解同樣適用于現代中國,日本和德國的過剩儲蓄,而美國則是這些過剩的吸收者。在19世紀末期、1920年代以及今天,極不平等的收入分配所造成的危害都通過全球貿易和金融體系傳播到了其他國家。

霍布森意識到,每個人(或幾乎每個人)都可以因為超級富豪向普通人的收入轉移變得更好,尤其是在那些收入不平等最嚴重的地方。他進一步認為,國家內部適度的收入重新分配可以和平地解決國家之間的經濟沖突。不幸的是,他的見解被忽視和遺忘了。在二十世紀中葉的繁榮時期,這些觀點似乎也根本不必要。然而,自從冷戰結束以來,各國內部不平等的迅速增加和跨國界之間日益深化的經濟聯系使霍布森的見解比以往任何時候都更加重要。而現實的挑戰是:(1)智識上的挑戰(使人們認同這一觀點);(2)政治上的挑戰(動搖從現狀中受益的既得利益)。

J.A.霍布森,《帝國主義:一項研究》(1902)

要了解這其中的原理,本書將從歷史的角度幫助讀者了解我們是如何到達今天這個狀況的。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號