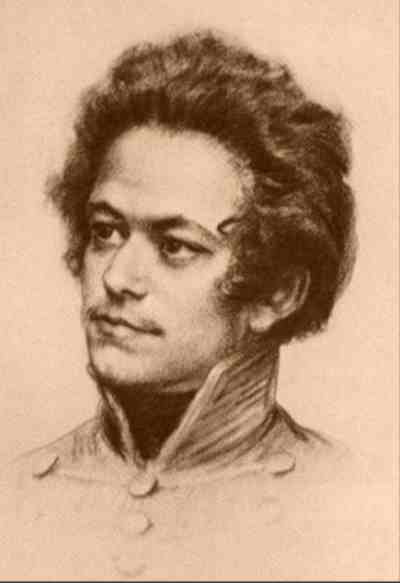

青年馬克思

卡爾·馬克思,(Karl Heinrich Marx,1818年5月5日-1883年3月14日),馬克思主義的創(chuàng)始人之一,第一國際的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者,馬克思主義政黨的締造者之一,全世界無產(chǎn)階級和勞動(dòng)人民的革命導(dǎo)師,無產(chǎn)階級的精神領(lǐng)袖,國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)的開創(chuàng)者。馬克思是德國的思想家、政治學(xué)家、哲學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、革命理論家、歷史學(xué)家和社會(huì)學(xué)家。主要著作有《資本論》《共產(chǎn)黨宣言》等。馬克思創(chuàng)立的廣為人知的哲學(xué)思想為歷史唯物主義,其最大的愿望是對于個(gè)人的全面而自由的發(fā)展。馬克思創(chuàng)立了經(jīng)濟(jì)理論《資本論》,馬克思確立他的闡述原則是“政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判”。馬克思認(rèn)為,這是“政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理”的東西。馬克思認(rèn)為資產(chǎn)階級的滅亡和無產(chǎn)階級的勝利是同樣不可避免的。他和恩格斯共同創(chuàng)立的馬克思主義學(xué)說,被認(rèn)為是指引全世界勞動(dòng)人民為實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義和共產(chǎn)主義理想而進(jìn)行斗爭的理論武器和行動(dòng)指南。

一、導(dǎo)讀

《關(guān)于費(fèi)爾巴哈的提綱》(簡稱《提綱》),是馬克思于1845年春寫的一份研究筆記,生前沒有公開發(fā)表。馬克思逝世,恩格斯在整理馬克思1844-1847年的筆記時(shí)發(fā)現(xiàn)了這份提綱。當(dāng)時(shí)的標(biāo)題是《關(guān)于費(fèi)爾巴哈》,現(xiàn)在使用的標(biāo)題是《馬克思恩格斯全集》俄文第2版的編者加的。1888年,恩格斯出版 《路德維希?費(fèi)爾巴哈和德國古典哲學(xué)的終結(jié)》單行本時(shí)把《提綱》作為附錄,首次公之于世。《提綱》共計(jì)11條,各條在形式上相互獨(dú)立,但在內(nèi)容上卻彼此關(guān)聯(lián),構(gòu)成一個(gè)有機(jī)的整體。

二、社會(huì)歷史背景

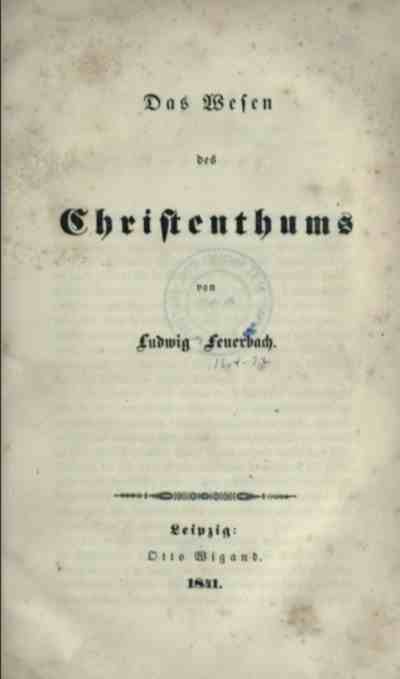

19世紀(jì)40年代以前,黑格爾的唯心主義哲學(xué)在德國長期占據(jù)統(tǒng)治地位。即使到了19世紀(jì)40年代初,青年黑格爾派與黑格爾保守派在哲學(xué)上的爭論仍然在黑格爾唯心主義思想窠臼里纏斗得難解難分。直到1841年費(fèi)爾巴哈發(fā)表了他的哲學(xué)代表作《基督教的本質(zhì)》,極大地沖擊了當(dāng)時(shí)的哲學(xué)狀況,才使唯物主義 (雖然仍然只是舊唯物主義)哲學(xué)重新登上了哲學(xué)講壇。后來他又出版了《關(guān)于哲學(xué)改造的臨時(shí)綱要》(1841年)、《未來哲學(xué)原理》(1843年)、《宗教的本質(zhì)》 (1845年),從理論上戳穿了唯心主義的秘密,暴露了唯心主義的荒誕真相。 費(fèi) 爾巴哈哲學(xué)雖然在一定意義上戰(zhàn)勝了當(dāng)時(shí)以黑格爾為代表的唯心主義哲學(xué),但他的哲學(xué)和以往一切舊哲學(xué)一樣存在重大缺陷,仍然不能滿足時(shí)代和無產(chǎn)階級事業(yè)的需求。這就給馬克思和恩格斯提出了一項(xiàng)任務(wù),在費(fèi)爾巴哈唯物主義戰(zhàn)勝黑格爾唯心主義的歷史條件下,如何進(jìn)一步改造舊唯物主義世界觀,創(chuàng)造新形態(tài)的革命哲學(xué),為風(fēng)起云涌的工人運(yùn)動(dòng)提供理論指導(dǎo),《提綱》就是為了完成這一任務(wù)而寫作的。

三、社會(huì)歷史地位和意義

《提綱》篇幅雖短,卻可以說是馬克思最重要的哲學(xué)文獻(xiàn)之一。恩格斯高度 評價(jià)它是“作為包含著新世界觀的天才萌芽的第一個(gè)文件,是非常寶貴的”。以前的《1844年經(jīng)濟(jì)學(xué)哲學(xué)手稿》和《神圣家族》等著作都主要以黑格爾和青年黑格爾派唯心主義哲學(xué)為批判對象,費(fèi)爾巴哈大體上還是肯定和贊賞的對象,而《提綱》第一次從總體上超越包括費(fèi)爾巴哈在內(nèi)的舊唯物主義哲學(xué)的局限性,使得馬克思的哲學(xué)思考進(jìn)入了獨(dú)立創(chuàng)新的全新歷程。《提綱》制定了馬克思主義嶄新的世界觀、實(shí)踐觀和哲學(xué)觀,不僅把唯物主義與辯證法內(nèi)在地統(tǒng)一起來,而且把唯物主義自然觀與歷史觀內(nèi)在地統(tǒng)一起來,同時(shí)更重要的是把唯物主義的世界觀、認(rèn)識(shí)論、宗教觀、人本觀、歷史觀和哲學(xué)觀統(tǒng)一在實(shí)踐的基礎(chǔ)上,并以此為基礎(chǔ),對思維與存在、主體與客體、理論與實(shí)踐、人與自然、人與社會(huì)、人與人的相互關(guān)系、世界二重化以及新哲學(xué)的使命等問題,都作出了革命性的科學(xué)的回答。《提綱》確立了一種與傳統(tǒng)思維方式不同的嶄新的思維方式——實(shí)踐的思維方式,揭示了馬克思所創(chuàng)立的新的世界觀的核心和基本點(diǎn),表述了馬克思主義革命實(shí)踐哲學(xué)的基本觀點(diǎn)和原理。《提綱》的寫作表明,馬克思既與唯心主義劃清了界限,也克服了舊唯物主義的局限性,達(dá)到了新的科學(xué)的無產(chǎn)階級世界觀、實(shí)踐觀的高度,為馬克思主義哲學(xué)制定了理論綱領(lǐng)。 《提綱》雖然只是通過言簡意賅的格言形式表述思想,沒有能夠更進(jìn)一步充分展開,但其凝練的語言所表達(dá)的核心思想和基本原理,卻是深刻的、精辟的、 系統(tǒng)的和嶄新的。這些核心思想和基本原理,在其后的《德意志意識(shí)形態(tài)》等著 作中得到了進(jìn)一步的展開和發(fā)揮。《提綱》在馬克思主義哲學(xué)形成和發(fā)展史上占有十分重要的地位,其與《德意志意識(shí)形態(tài)》等ー起作為馬克思主義哲學(xué)誕生的 標(biāo)志載人人類思想史冊。馬克思主義哲學(xué)的誕生,改變了舊哲學(xué)的研究對象、研 究方法、目的和使命;指明了哲學(xué)的真正意義不在于以貌似激烈的革命詞句解釋 世界,因?yàn)檫@些解釋實(shí)質(zhì)上脫離不了舊的現(xiàn)存世界的意識(shí)形態(tài),最多只是把現(xiàn)存 世界神秘化,為它作徒勞的辯解,掩蓋現(xiàn)實(shí)的矛盾,舒緩人們的痛苦和反抗決 心。馬克思主義哲學(xué)立志以人類解放為自己的根本使命,以創(chuàng)新、批判作為自己 的理論靈魂,從而使哲學(xué)真正成為推動(dòng)無產(chǎn)階級和人類解放的思想武器,成為人 類超越資本主義、爭取新的進(jìn)步的行動(dòng)指南。

關(guān)于費(fèi)爾巴哈的提綱[1]

(馬克思1845年稿本)

1.關(guān)于費(fèi)爾巴哈

一

從前的一切唯物主義(包括費(fèi)爾巴哈的唯物主義)的主要缺點(diǎn)是:對對象、現(xiàn)實(shí)、感性,只是從客體的或者直觀的形式去理解,而不是把它們當(dāng)作感性的人的活動(dòng),當(dāng)作實(shí)踐去理解,不是從主體方面去理解。因此,和唯物主義相反,能動(dòng)的方面卻被唯心主義抽象地發(fā)展了,當(dāng)然,唯心主義是不知道現(xiàn)實(shí)的、感性的活動(dòng)本身的。費(fèi)爾巴哈想要研究跟思想客體確實(shí)不同的感性客體:但是他沒有把人的活動(dòng)本身理解為對象性的[gegenständliche]活動(dòng)。因此,他在《基督教的本質(zhì)》中僅僅把理論的活動(dòng)看作是真正人的活動(dòng),而對于實(shí)踐則只是從它的卑污的猶太人的表現(xiàn)形式去理解和確定。因此,他不了解“革命的”、“實(shí)踐批判的”活動(dòng)的意義。

二

人的思維是否具有客觀的[gegenständliche]真理性,這不是一個(gè)理論的問題,而是一個(gè)實(shí)踐的問題。人應(yīng)該在實(shí)踐中證明自己思維的真理性,即自己思維的現(xiàn)實(shí)性和力量,自己思維的此岸性。關(guān)于思維——離開實(shí)踐的思維——的現(xiàn)實(shí)性或非現(xiàn)實(shí)性的爭論,是一個(gè)純粹經(jīng)院哲學(xué)的問題。

三

關(guān)于環(huán)境和教育起改變作用的唯物主義學(xué)說忘記了:環(huán)境是由人來改變的,而教育者本人一定是受教育的。因此,這種學(xué)說一定把社會(huì)分成兩部分,其中一部分凌駕于社會(huì)之上。

環(huán)境的改變和人的活動(dòng)或自我改變的一致,只能被看作是并合理地理解為革命的實(shí)踐。

四

費(fèi)爾巴哈是從宗教上的自我異化,從世界被二重化為宗教世界和世俗世界這一事實(shí)出發(fā)的。他做的工作是把宗教世界歸結(jié)于它的世俗基礎(chǔ)。但是,世俗基礎(chǔ)使自己從自身中分離出去,并在云霄中固定為一個(gè)獨(dú)立王國,這只能用這個(gè)世俗基礎(chǔ)的自我分裂和自我矛盾來說明。因此,對于這個(gè)世俗基礎(chǔ)本身應(yīng)當(dāng)在自身中、從它的矛盾中去理解,并在實(shí)踐中使之革命化。因此,例如,自從發(fā)現(xiàn)神圣家族的秘密在于世俗家庭之后,世俗家庭本身就應(yīng)當(dāng)在理論上和實(shí)踐中被消滅。

五

費(fèi)爾巴哈不滿意抽象的思維而喜歡直觀;但是他把感性不是看作實(shí)踐的、人的感性的活動(dòng)。

六

費(fèi)爾巴哈把宗教的本質(zhì)歸結(jié)于人的本質(zhì)。但是,人的本質(zhì)不是單個(gè)人所固有的抽象物,在其現(xiàn)實(shí)性上,它是一切社會(huì)關(guān)系的總和。

費(fèi)爾巴哈沒有對這種現(xiàn)實(shí)的本質(zhì)進(jìn)行批判,因此他不得不:

(1)撇開歷史的進(jìn)程,把宗教感情固定為獨(dú)立的東西,并假定有一種抽象的——孤立的——人的個(gè)體。

(2)因此,本質(zhì)只能被理解為“類”,理解為一種內(nèi)在的、無聲的、把許多個(gè)人自然地聯(lián)系起來的普遍性。

七

因此,費(fèi)爾巴哈沒有看到,“宗教感情”本身是社會(huì)的產(chǎn)物,而他所分析的抽象的個(gè)人,是屬于一定的社會(huì)形式的。

八

全部社會(huì)生活在本質(zhì)上是實(shí)踐的。凡是把理論引向神秘主義的神秘東西,都能在人的實(shí)踐中以及對這個(gè)實(shí)踐的理解中得到合理的解決。

九

直觀的唯物主義,即不是把感性理解為實(shí)踐活動(dòng)的唯物主義至多也只能達(dá)到對單個(gè)人和市民社會(huì)的直觀。

十

舊唯物主義的立腳點(diǎn)是市民社會(huì),新唯物主義的立腳點(diǎn)則是人類社會(huì)或社會(huì)的人類。

十一

哲學(xué)家們只是用不同的方式解釋世界,問題在于改變世界。

寫于1845年春,原文是德文,選自《馬克思恩格斯全集》,第3卷第6—8頁

馬克思論費(fèi)爾巴哈

(恩格斯1888年發(fā)表的稿本)

一

從前的一切唯物主義——包括費(fèi)爾巴哈的唯物主義——的主要缺點(diǎn)是:對對象、現(xiàn)實(shí)、感性,只是從客體的或者直觀的形式去理解,而不是把它們當(dāng)作人的感性活動(dòng),當(dāng)作實(shí)踐去理解,不是從主體方面去理解。因此,結(jié)果竟是這樣,和唯物主義相反,唯心主義卻發(fā)展了能動(dòng)的方面,但只是抽象地發(fā)展了,因?yàn)槲ㄐ闹髁x當(dāng)然是不知道現(xiàn)實(shí)的、感性的活動(dòng)本身的。費(fèi)爾巴哈想要研究跟思想客體確實(shí)不同的感性客體,但是他沒有把人的活動(dòng)本身理解為對象性的[gegenständliche]活動(dòng)。因此,他在《基督教的本質(zhì)》中僅僅把理論的活動(dòng)看作是真正人的活動(dòng),而對于實(shí)踐則只是從它的卑污的猶太人的表現(xiàn)形式去理解和確定。因此,他不了解“革命的”、“實(shí)踐批判的”活動(dòng)的意義。

二

人的思維是否具有客觀的[gegenständliche]真理性,這不是一個(gè)理論的問題,而是一個(gè)實(shí)踐的問題。人應(yīng)該在實(shí)踐中證明自己思維的真理性,即自己思維的現(xiàn)實(shí)性和力量,自己思維的此岸性。關(guān)于離開實(shí)踐的思維的現(xiàn)實(shí)性或非現(xiàn)實(shí)性的爭論,是一個(gè)純粹經(jīng)院哲學(xué)的問題。

三

有一種唯物主義學(xué)說,認(rèn)為人是環(huán)境和教育的產(chǎn)物,因而認(rèn)為改變了的人是另一種環(huán)境和改變了的教育的產(chǎn)物,——這種學(xué)說忘記了:環(huán)境正是由人來改變的,而教育者本人一定是受教育的。因此,這種學(xué)說必然會(huì)把社會(huì)分成兩部分,其中一部分凌駕于社會(huì)之上。(例如,在羅伯特·歐文那里就是如此。)

環(huán)境的改變和人的活動(dòng)的一致,只能被看作是并合理地理解為變革的實(shí)踐。

四

費(fèi)爾巴哈是從宗教上的自我異化,從世界被二重化為宗教的、想象的世界和現(xiàn)實(shí)的世界這一事實(shí)出發(fā)的。他做的工作是把宗教世界歸結(jié)于它的世俗基礎(chǔ)。他沒有注意到,在做完這一工作之后,主要的事情還沒有做。因?yàn)椋浪谆A(chǔ)使自己從自身中分離出去,并在云霄中固定為一個(gè)獨(dú)立王國,這一事實(shí),只能用這個(gè)世俗基礎(chǔ)的自我分裂和自我矛盾來說明。因此,對于這個(gè)世俗基礎(chǔ)本身首先應(yīng)當(dāng)從它的矛盾中去理解,然后用排除矛盾的方法在實(shí)踐中使之革命化。因此,例如,自從發(fā)現(xiàn)神圣家族的秘密在于世俗家庭之后,對于世俗家庭本身就應(yīng)當(dāng)從理論上進(jìn)行批判,并在實(shí)踐中加以變革。

五

費(fèi)爾巴哈不滿意抽象的思維而訴諸感性的直觀;但是他把感性不是看作實(shí)踐的、人的感性的活動(dòng)。

六

費(fèi)爾巴哈把宗教的本質(zhì)歸結(jié)于人的本質(zhì)。但是,人的本質(zhì)不是單個(gè)人所固有的抽象物,在其現(xiàn)實(shí)性上,它是一切社會(huì)關(guān)系的總和。

費(fèi)爾巴哈沒有對這種現(xiàn)實(shí)的本質(zhì)進(jìn)行批判,因此他不得不:

(1)撇開歷史的進(jìn)程,把宗教感情固定為獨(dú)立的東西,并假定有一種抽象的——孤立的——人的個(gè)體;

(2)因此,他只能把人的本質(zhì)理解為“類”,理解為一種內(nèi)在的、無聲的、把許多個(gè)人純粹自然地聯(lián)系起來的普遍性。

七

因此,費(fèi)爾巴哈沒有看到,“宗教感情”本身是社會(huì)的產(chǎn)物,而他所分析的抽象的個(gè)人,實(shí)際上是屬于一定的社會(huì)形式的。

八

社會(huì)生活在本質(zhì)上是實(shí)踐的。凡是把理論導(dǎo)致神秘主義的神秘東西,都能在人的實(shí)踐中以及對這個(gè)實(shí)踐的理解中得到合理的解決。

九

直觀的唯物主義,即不是把感性理解為實(shí)踐活動(dòng)的唯物主義,至多也只能做到對“市民社會(huì)”的單個(gè)人的直觀。

十

舊唯物主義的立腳點(diǎn)是“市民”社會(huì);新唯物主義的立腳點(diǎn)則是人類社會(huì)或社會(huì)化的人類。

十一

哲學(xué)家們只是用不同的方式解釋世界,而問題在于改變世界。

卡·馬克思寫于1845年春

弗·恩格斯于1888年作為他的“費(fèi)爾巴哈和德國古典哲學(xué)的終結(jié)”一書單行本的附錄第一次發(fā)表

按照已根據(jù)卡·馬克思的手稿校訂過的1888年的版本刊印

原文是德文

選自《馬克思恩格斯全集》,第3卷第3—6頁

注釋:

[1]“關(guān)于費(fèi)爾巴哈的提綱”是卡·馬克思于1845年春天在布魯塞爾寫成的,寫在他的1844—1847年的“筆記本”中。1888年,恩格斯把它附在“費(fèi)爾巴哈和德國古典哲學(xué)的終結(jié)”的單行本中第一次發(fā)表出來,并指出了它的寫作時(shí)間和地點(diǎn)。

“關(guān)于費(fèi)爾巴哈的提綱”這個(gè)標(biāo)題是蘇共中央馬克思列寧主義研究院根據(jù)恩格斯給“費(fèi)爾巴哈論”寫的序言加的。在該書附錄中這些提綱的標(biāo)題是:“馬克思論費(fèi)爾巴哈”。在馬克思的“筆記本”中的標(biāo)題是“關(guān)于費(fèi)爾巴哈”。

為了使讀者對馬克思的這個(gè)不是為出版而寫的文件更容易理解,恩格斯在1888年發(fā)表它的時(shí)候曾作了某些編輯上的修改。在本卷中,它的形式和恩格斯所發(fā)表的形式一樣,只是根據(jù)馬克思的手稿,增加了一些在1888年版本中所遺漏的著重點(diǎn)和括弧。——第3頁。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號