一、擴大開放

擴大地域和領域。

最初,我國改革開放以沿海為主,其后在90年代初開放了長江流域,接著在南巡后進一步擴大開放。到1997年前,幾乎開放了全國一半以上的地方。南巡之后的這一次開放,在領域上更加寬泛,包括新開商業批發、銀行、保險等。同時增加了外商獨資企業【以前要合資】。

其時,沿海勞動密集型產業基本飽和【WTO之后又有增加】,吸引外資轉向資金和技術密集的項目,外商的來源也發生變化。以前主體是中小型外資【港澳臺等】,現在是大型跨國集團【1996年前,外商直接投資累計1748億美元,其中1992-1996就高達1515億美元】。以前看重出口,現在看重中國市場【出口比重仍很大,1997年外商投資企業進出口總額占全國的46%】。

民族工業開始和外資正面交戰。到2005,有資料稱,27個行業中22個行業外資壟斷前三。2005年前后,也是民主主義甚囂塵上之時,他們痛斥外資,大聲疾呼,警示國人。從他們所述看,中國似乎再次淪為了歐美經濟殖民地。然而,他們沒看到中國龐大的國資工業集團和金融集團,因此也沒能正確估計中國資本的潛力。

除了進一步擴大開放的地域和領域外,我國還加強外貿制度的改革。進口方面進一步取消配額管理,大幅度降低關稅。出口方面調低出口退稅率,取消出口補貼,實行自負盈虧。1997年,累積外匯儲備1400億美元,次于日本,世界第二。

二、1978年以來我國外貿政策和主要方式的變化

(一)外貿政策的沿革

1、1949-1978,我國以國內循環為主,貿易政策是“互通有無,調劑余缺”【目的不是出口創匯】。

2、1978-2001,我國逐步融入國際經濟,貿易政策是“促進出口,限制進口,保護與促進國民經濟發展、保證國家關稅收入”。在這一階段我國限制貿易經營權,鼓勵勞動力要素參與外循環加工貿易,定位從調劑余缺變為推動經濟增長。這一時期的勞動密集型外貿企業迅速增加。

3、2002-2011,我國加速融入國際循環,對內完全放開貿易經營權,政策從鼓勵出口轉為“堅持出口和進口并重”,資本、技術等要素逐步涉足外循環(之前主要是勞動力),外貿企業中,低技術產品的比例開始降低。

4、2012至今。外貿政策以“穩增長、轉方式、調結構”為中心,要在建設國內市場的同時建設更高水平的開放。這一階段從進出口并重,轉為“擴大進口規模”,2017后提出“積極擴大進口,促進貿易平衡”。2012提出積極擴大先進設備、關鍵零部件和能源原材料進口,2018年,支持關系民生的產品進口,拓展一帶一路國家進口。2020提出擴大內需這個戰略基點,暢通國內循環,促進雙循環。金融危機后,世界經濟試圖再平衡,是我國外貿的國際大背景。

(二)主要方式的變化

與前述政策相適應,改革開放后我國外貿方式也發生了幾次變化。

首先,我國80年代大量引進歐美港澳日韓的落后產能,加上沿海的小私企,形成了外貿的主要方式,即低技術含量、高人員投入的勞動密集型外貿,因此這一時期的加工貿易占比不斷提高(來料加工、進料加工,等等)。大致從1994年開始,加工貿易占比超過一般貿易,直到2006年。

其次,我國加入WTO后,開始全面進入全球價值鏈體系,資本密集型和技術密集型外貿企業也開始逐步增多。一般貿易占比開始增加(一般貿易標志著一國核心貿易能力),直到2010年前后,占比超過加工貿易,并持續走高。

(三)我國高科技貿易產品

數據顯示,我國貿易中高科技產品比例不斷提高,特別是2010年后更是如此。這和直觀感受有些出入(畢竟有大量的小黑廠),但也不能說完全不一致(的確有很多科技含量較高的出口品)。怎么看待這個問題呢?

2013年前后,人民大學一份報告指出:出口方面,顯示我國高技術產業占比很高,這是一種誤區,是國際分工導致的。報告說,“中國在國際分工體系當中則主要處于生產和加工制造價值鏈的中低端環節,而并未占據研發、設計、供應鏈管理、營銷、品牌等產業鏈和價值鏈兩端的關鍵環節或高端環節。”

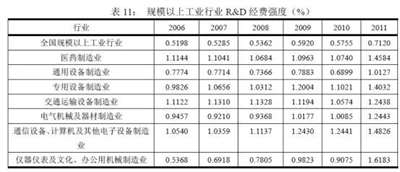

人大報告從OECD 的一個劃分標準切入分析。在1986 年,OECD將R&D 經費強度(R&D 經費/銷售收入)高于4%的6 類產業(航空航天制造業、計算機及辦公設備制造業、電子及通信設備制造業、醫藥制造業、專用科學儀器設備制造業和電氣機械及設備制造業)定義為高技術產業。1994 年,又根據研發強度的變化,將高技術產業范圍調整為航空航天制造業、計算機及辦公設備制造業、電子及通信設備制造業和醫藥制造業等4 類產業。

根據上述標準,人大分析說,“如果以OECD 規定的4%R&D 經費強度值作為高技術產業劃分標準,那么中國沒有一個行業可以達到高技術水平。而事實上,即使考慮到我國經濟運行環境的特殊情況,將4%R&D 經費強度下調為1%,那么,截止2011 年,中國也只有7 個行業達到高技術產業標準。”

這是人大2013年時,以2011年的數據為基礎做的分析。又發展了10了,中國外貿的高技術產品應該會更多一些,但是關鍵領域被卡脖子,還是比較嚴重。

(四)貿易依存度和世界經濟再平衡

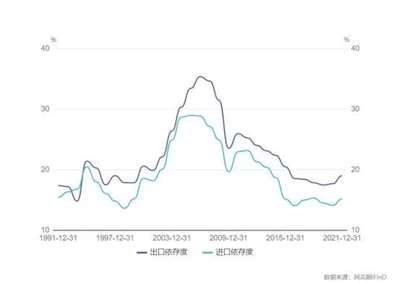

1978,我國出口依存度4.6%,進口依存度5.1%,1994達到第一次頂點,21.4%,20.5%,2006達到第二次頂點,35.4%,28.9%,隨后逐步下滑,疫情期間又略有反彈。整體來看,我國經濟已經深深嵌入整個國際資本主義體系,體系的波動、危機,必然以某種方式傳導到我國。

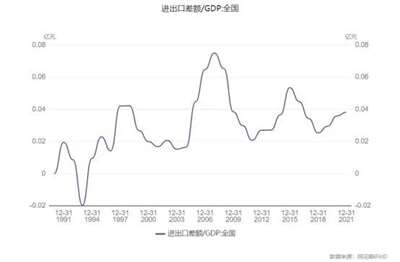

凈出口/GDP的比值(衡量貿易平衡)在2006年達到頂點(約7.8%),隨后不斷下降,曾一度處于3%的區間內(被視為貿易平衡的區間),疫情以來再度上漲。

(五)從GVC(全球價值鏈)指數看我國產品在全球價值鏈的地位

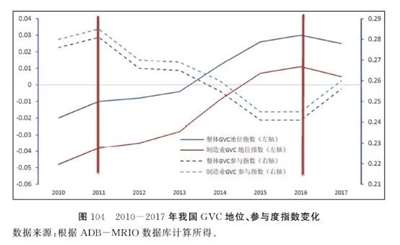

GVC地位指數。可用于反映產品的科技含量(表現為地位)。該指數越大,表明越傾向于上游環節生產,主要通過出口中間品參與全球價值鏈,反之,則是使用外國的中間品加工再出口參與全球價值鏈(即勞動密集型)。

GVC參與指數。可用于反映貿易依存度。該指數越大,表明參與全球價值鏈分工程度越深,反之則越封閉。

2012-2016,我國GVC地位指數不斷上升,參與指數下降(這和貿易保護主義有關,同時我國體量變大,內需擴大【我理解其實是發展模式轉變,從外貿-投資,變為負債-投資】,外貿依存度就下降了,體現為參與度下降)。2017后,GVC地位指數明顯下滑,參與指數上升,這可能和貿易摩擦相關。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號