據媒體報道:10月11日,余華英拐賣兒童案在貴州省貴陽市中級人民法院再次開庭審理。

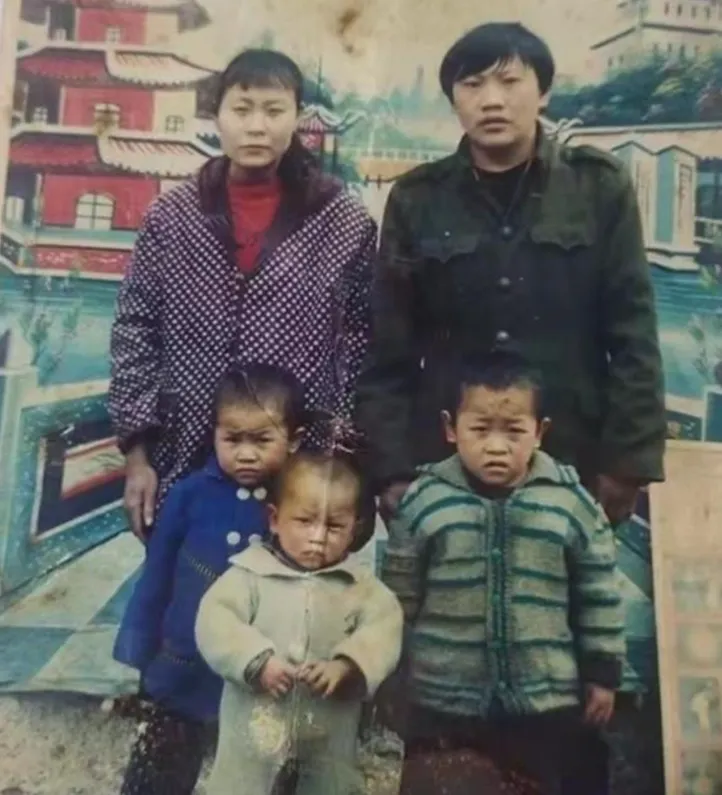

2023年的庭審畫面

1993年起,余華英陸續伙同丈夫王加文或情夫龔顯良拐賣多名兒童,這些兒童均被從西南地區拐賣至河北邯鄲。

2000年,余華英因涉嫌拐賣兒童被邯鄲警方抓捕,刑拘兩個月后釋放。

2004年,余華英在云南再次作案時被抓,和丈夫隱瞞真實身份,以假身份被判處有期徒刑8年,后獲減刑三年,于2009年執行期滿獲釋。

2021年,5歲時被余華英從貴州拐賣到邯鄲,導致親生父母傷心過度離世的楊妞花尋親成功,并開始了她的“復仇之路”。

2022年6月,余華英在重慶大足落網。

2023年9月18日,余華英一審被貴陽市中級法院判處死刑,余華英當庭表示上訴。同年11月28日,二審開庭后,檢察機關以有漏罪未處理,建議將本案發回重審。

據了解,原判遺漏的犯罪事實是指除原判認定的11名兒童,余華英還涉嫌拐賣其他6名兒童,也就是說余華英涉嫌拐賣兒童的數量從11人增至17人。其中,更是有五個家庭一下子被余華英拐走兩名孩子,其中還有兒童被余華英在拐賣過程中遺棄。

而這17名被拐賣的兒童,沒有一個是余華英主動交代出來的。也就是說,被她拐賣的兒童很可能還不止這17個。

如此罪大惡極的余華英真是死有余辜!死刑已經是對余華英的頂格懲處,重申并不會改變余華英死刑的結局。不過,該被懲處的僅僅是余華英以及與她有關聯的幾個人販子嗎?

回顧余華英的罪惡人生,我們不難發現,正是逐漸“死掉的農村”,為余華英的犯罪提供了“土壤”。

1963年12月29日,余華英出生在云南大理州鶴慶縣的一戶普通農家,家中排行老四,小學二年級時母親去世,17歲那年,父親去世。

需要注意的是,余華英父親去世的時間正是上世紀80年代初,彼時正是人民公社解散、集體經濟走向消亡、農村回到單干的年代。

一方面,人民公社的解散意味著余華英這樣父母雙亡的未成年人失去了村集體的“兜底”,也再沒有一個“大集體”對余華英這樣的年輕人提供正向教育,農村開始變得一盤散沙。

另一方面,人民公社的解散意味著通過集體經濟建設社會主義農村的道路被打斷,大量始建于人民公社時期的社隊企業被個人承包,而重新走上單干道路的廣大農村家庭很快面臨著農業生產人口的過剩,大量的農村閑散青年開始出現。隨著貧富分化的出現,道德水平的滑坡,農村閑散青年的犯罪問題逐漸凸顯。

正是在這樣的社會背景下,1984年時年21歲的閑散青年余華英在云南大理游玩時,結識了同樣是農村閑散青年的重慶大足籍男子王加文。

爾后,余華英來到王加文的老家重慶大足縣,與王加文結婚。由于沒有好的出路,兩人婚后依舊游手好閑,王加文開始小偷小摸補貼家用,終于因盜竊罪被抓。

1992年,失去生活來源的余華英外出打工,結識了大她20歲的龔顯良。各自有家庭和子女的兩人開始同居,并產下一名男嬰。同樣游手好閑的兩人,因為無力撫養男嬰,遂以5000元的價格將私生子轉賣。

嘗到“甜頭”之后,余華英伙同龔顯良走上了販賣人口的道路,出獄之后的王加文也加入了余華英的這項罪惡勾當。

可以說,余華英等人的罪惡人生正是開始于人民公社的解散。

被余華英等人販賣的兒童往往也來自于農村務工人員聚集的城中村或城鄉結合部,拐賣的對象往往是流動兒童或留守兒童。

余華英等人的犯罪手法就是先在一個地方租房子住,和周邊的人混熟。龔顯良負責物色孩子,熟悉后用零食誘拐小孩離開,將孩子帶到火車站,再由余華英帶到邯鄲。

媒體報道了貴州安順市的王艷龍、王能能兄弟倆被拐賣的過程。上世紀90年代初,王艷龍兄弟二人的母親張榮仙隨丈夫帶著三個兒子離開老家到安順市打工,租住在城鄉結合部的一個大院子里。

這里往來人員十分復雜,租房子不需要身份登記,余華英同樣住到了這里。張榮仙的丈夫在煤場打工,而張榮仙在家操持家務,不可能24小時陪著三個兒子。

最終,待到“時機成熟”的余華英如法炮制,利用玩具拐走了張榮仙的兩個大兒子。之所以沒有拐走張榮仙的小兒子,是因為小兒子當時只有三歲、營養不良,大概在余華英看來“拐賣價值”沒有那么高……

假如沒有人民公社的解散,假如村集體有自己的社隊企業、工廠,農民又何須背井離鄉外出打工?又怎么會有流動兒童和留守兒童的問題,從而被人販子余華英“鉆了空子”呢?

除此之外,我們還應該注意到,被余華英拐賣的十幾名兒童,都是被賣到了河北邯鄲的農村。如此“成熟”的犯罪路線,怎么就沒有被當地的有關部門及時發現呢?

豐縣“鐵鏈女”事件被曝光時,筆者曾經有一段疑問:

自1998年被販賣到豐縣歡口鎮,小花梅是如何在豐縣被“藏”了整整23年的?網友僅僅根據一則視頻就產生了那么大的疑問、促使真相最終大白,當地的村委會、鎮政府、計生、民政、財政等多個部門在這么長時間的接觸中,就沒有對小花梅的來歷產生過一點點疑問?特別是本該“熟人熟事”的當地村民和村委會,就真的對真相完全不知情?

這段疑問同樣適用于河北邯鄲。所以筆者才在前面說,該被追責的不僅僅是人販子余華英!

而更深層次的原因,同樣是人民公社的解散,使得農村變成一盤散沙;集體主義不在了,大家“各掃門前雪”,“鄉里鄉親”對于買賣人口這類罪惡睜一只眼閉一只眼;而農村基層組織無所作為甚至貪污腐化、包庇犯罪。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號