今天,日本正式啟動福島第一核電站核污染水排入大海!

據日本東電公司發布的消息,今天的核污染水排放量預計為200至210噸(每天的排放情況將在次日公布),第一階段排海將持續17天,合計排放約7800立方米核污染水。

另據日本共同社報道,福島核污染水總計約有134萬噸,保管在廠區內的約1000個儲罐中,2023年度計劃分4次將其中的3.12萬噸核污染水排入太平洋。

所有的核污染水排空預計將花費30到40年的時間!

但太平洋不是日本一家的。

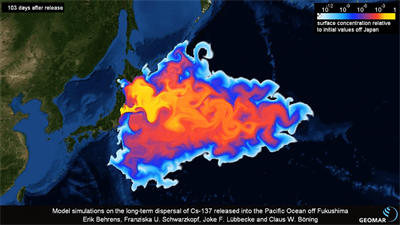

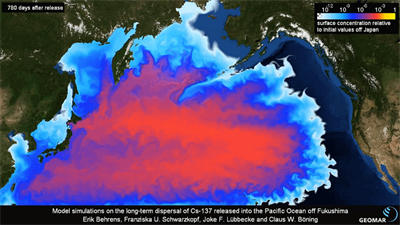

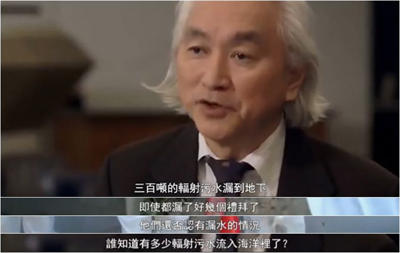

受北太平洋環流和副極地環流的影響,帶有放射性的核污水將首先擴散到“環太平洋”國家(對北太平洋沿岸國家影響更大),然后逐步擴散到全球。

(德國海洋科學研究機構GEOMAR Helmholtz-Zentrum的模擬視頻)

宏觀模擬表明,核污染水在排放后,首先會順著環流滲透到美國,然后繞回到中國,預計將會在240天后到達我國沿岸海域。

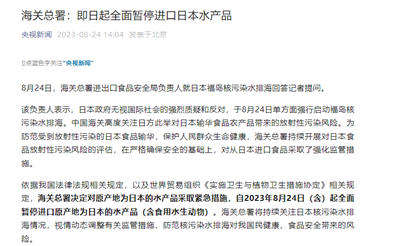

今天,中國駐日大使就日方啟動福島核污染水排海向日本政府提出嚴正抗議,海關總署則宣布全面暫停進口日本水產品。

然而,西方世界和各路環保組織則集體沉默。

對于這一結果,我并不感到意外。

一來是,日本早就已經準備好了“公關費”。

根據日經新聞的報道,日本政府設立了800億日元的基金,用于應對核污染水排海事件的負面輿論。

二來是,美國和日本似乎早就已經就這件事達成了某種政治交易。

早在2021年,日本政府宣布將把放射性污水排入海洋時,美國國務院就發表聲明稱:

美國已知悉,日本政府審查了與福島第一核電站的核污水有關的幾種處理方案,在如此特殊和具有挑戰性的情況下,日方權衡了各種方案選擇和影響,對其決定保持了透明,看上去采取了“符合全球公認核安全標準”的做法。

他們(美國國務院)期待日本政府在監測上述方法有效性時繼續對外協調溝通。

翻譯成大白話就是,我懂你,這個事情確實太難了(“如此特殊和具有挑戰性”),你們已經干得很不錯了(“透明”“符合全球公認核安全標準”)。

事實真的如此嗎?

當然不是。

福島核電站原本是有機會把事故等級控制在4級的,然而因為日本心存僥幸、處理失當,導致事故等級楞是被發展到了7級。

7級是什么概念?

這是國際核事故分級中的最高等級,目前全世界也只有兩起。

一起是前蘇聯的切爾諾貝利核電站事故,另一起就是日本的福島第一核電站事故。

以下就對這起事故的來龍去脈做一個回顧。

01

2011年3月11日,日本東北海域發生了里氏9.0級大地震。

福島第一核電站的一座輸電塔在地震中倒塌,導致冷卻回路斷電。

由于福島核電站采用的是第二代核電技術中的“沸水堆”,在設計時就只有一個冷卻回路。

一旦唯一的冷卻回路斷電,核反應持續釋放出的熱量,能夠把反應堆“燒穿”,乃至發生爆炸。

那么,能不能通過搶修來第一時間恢復電力和冷卻系統呢?

也不行。

因為地震帶來了海嘯,而(福島核電站的)防波堤又建的不夠高,導致大量海水涌入核電站,加劇了對電力系統的破壞。

并且,廠房、豎井、地下室,通通都被海水淹沒,電力搶修工作也無法開展。

如果只是到了這一步,福島核電站事故還可以定性為一場天災(頂多說它在設計上安全冗余不足)。

但接下來發生的,就是人禍了。

在冷卻系統癱瘓+無法第一時間修復的情況下,東京電力公司(以下簡稱“東電”)的工程師建議,立即注入大量含硼海水,來強行冷卻核反應堆,以避免事故擴大。

但東電的領導們遲遲下不了決心。

直到20多個小時后,才執行了這一補救措施。

但可惜的是,已經錯過了最佳救援時間。

福島第一核電站內有6座反應堆。

地震發生時,1-3號機組都處于運行狀態,4-6號機組則進入了停機檢修狀態。

因為沒有及時得到冷卻,機組堆芯溫度不斷升高,事態持續惡化。

在地震發生后的5天時間里:

1、2、3號機組分別于3月14日、15日和16日發生了不同程度的爆炸;

4號機組雖然處于停機狀態,但因為反應堆內存放著大量使用過的燃料棒,這些燃料棒在高溫下接連發生了2次火災,導致現場輻射讀數“非常高”,并且存在核燃料暴露(至空氣)的風險,危險程度反而超過了1號和2號機組。

3月28日,檢測數據顯示,福島核泄漏已經達到切諾貝利核電站事故的污染水平,而此前(3月12日)日本原子能安全保安院將福島第一核電站核泄漏事故等級定為4級。

是否要調高事故等級?

日本的做法是:再等等看。

然而,救援工作卻并不理想。

3月30日,日本原子能安全委員會表示,福島第一核電站1至3號機組的反應堆壓力容器和安全殼應該都已經破損。

4月11日,距離事故發生已足足滿一個月了,冷卻系統的恢復依然遙遙無期。

實在是拖不下去了。

于是在4月12日,日本正式將福島核泄漏事故等級提高至最嚴重的7級。

回顧這起事故,如果東電能在第一時間采納工程師的建議,即通過注入大量含硼海水來強行冷卻核反應堆,堆芯的溫度就不會升高得那么快,后續的爆炸就有可能避免。

所以,福島核電站事故,并非是單純的天災,而是天災和人禍的疊加。

從一點來講,福島核電站事故發展成今天這個樣子,日本絕對難辭其咎!

(發布會上,東電領導層展示出了日本“躬匠精神”的傳統藝能)

02

那么,日本當初究竟在猶豫個啥?

為啥非要拖延20多個小時才肯采納工程師的建議?

一種簡單粗暴的解釋是,這么做雖然有利于控制事故風險,但也會導致價值數億美金的核反應堆報廢,東電舍不得這個錢。

但這種把責任僅限定在東電身上的解釋,我認為是經不住推敲的。

前蘇聯因為切爾諾貝利事件,哪怕解體之后,依然反復被西方世界拉出來“鞭尸”,一直黑到今天。

非常顯然,核事故是個高度敏感的問題,它會牽扯到一個國家的國際形象、外交關系乃至軍事實力。

這是一個事關國家核心利益的重大問題,這根本不可能是東電的領導層自己拍板就能定的。

而且當時日本發生了大地震,就算東電拖著不向日本政府匯報,日本政府也不可能不主動進行過問。

所以,福島核事故應急處置延誤的背后,我認為一定是出于日本政府的意志。

舍不得讓核反應堆報廢的真正原因,很可能是為了核反應過程中分離出來的那些钚——這是制造原子彈的關鍵材料。

根據核裝藥的不同,原子彈可以分為鈾彈和钚彈。

二戰末期,美國在日本投放了兩顆原子彈,其中扔在長崎的那一顆(代號為“胖子”)就屬于钚彈,其爆炸當量超過了代號為“小男孩”的那顆鈾彈(投放于廣島)。

這些年,親身體驗過原子彈威力的日本,一直在默默收集從核電站分離出來的钚。

除此之外,還費盡心機專門從歐洲買了很多核電站的廢料,名義上說是用于發電、研究等和平目的。

但到底是為了啥,恐怕只有他們自己知道。

日本的這種做法甚至引起了美國的關注。

根據《日本經濟新聞》2018年的一篇報道,日本已囤積了47噸钚,這些钚足以制造6000枚核彈。

雖然報道的推算方法并不嚴謹,因為這些钚還需要進行濃縮才能用于制造核武器。

但有一點是確定的,美國有點坐不住了。

2018年6月9日,美國向日本提出了要求,為了保持核不擴散機制,日本應當限制钚的保有量。

了解了這一背景,讓我更加懷疑,福島核電站事故處置的延誤,和日本政府對钚的執念有關。

這背后暗藏的野心,讓人不得不防。

03

再來說說核污水是怎么回事。

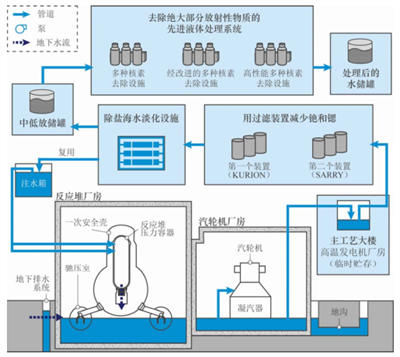

其來源主要有兩個部分:

一是用于冷卻堆芯而注入的冷卻水;

二是因為地勢原因而滲入到反應堆的地下水。

上文說了,福島第一核電站一共有6臺機組。

其中4號機組和3號機組的乏燃料棒已經被成功取出,5號機組和6號機組因為地勢較高,加上處于停機狀態,所以受損相對來說并不是太嚴重。

但1號機組和2號機組堆芯內的核燃料,至今依然在不停地發生反應。

至于什么時候能夠“燒”完,目前處于聽天由命的狀態。

專家預計,可能還需要再燒它個30年。

所以在此之前,依然需要源源不斷地通過注水為其進行冷卻。

除此之外,因為福島核電站總體上地勢較低,所以免不了會有地下水滲入到反應堆的位置(所以這地方壓根就不適合建核電站,既然建了,那就把防波堤建高一點,這樣受到海嘯沖擊的時候破壞就不至于那么嚴重,結果防波堤又建矮了,真是叫人無語)。

盡管東電采取了一定的措施,但實際執行時發現,效果并不理想。

這些用過的冷卻水和滲入反應堆的地下水,都會被放射性物質污染,成為核污水。

根據東電的統計,核污水中共含有62種放射性核素。

如果不經處理,這些核污水會對自然環境造成嚴重污染。

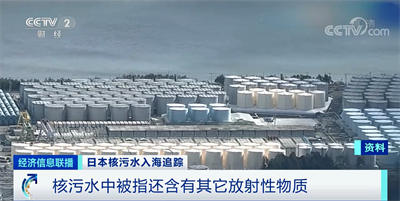

起初,東電采取的措施是直接把這些核污水裝進巨大的儲水桶里進行存放。

一共建了有1000個左右,密密麻麻地擺放在核電站的廠區內。

但長此以往也不是個辦法。

而且在隨后的勘察中發現,有一部分儲水桶的底部竟然發生了滲漏,污染了當地的土壤。

所以從2013年3月開始,東電開始采用多核素去除設備(ALPS)來對核污水進行處理,然后再裝進桶里。

但這背后依然存在兩方面的問題:

從理論層面來講,62種放射性核素中的氚,是個非常棘手的難題。

氚是氫的同位素,氚水也被稱為“超重水”,超重水與普通水具有相同的化學性質和相近的物理性質,所以傳統的水處理方法,很難去除水中的氚。

即便有處理的方法,目前也僅限于小規模應用。

而福島核電站每天產生的核污水大約在120-180噸左右,現有的處理方法難以處理如此大規模的含氚核污水。

所以自始至終,含氚核污水的處理,都沒有什么很好的解決方案。

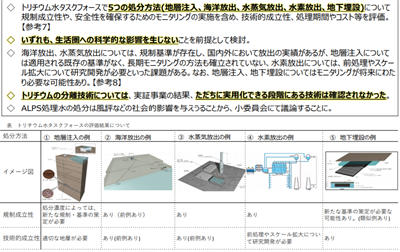

這些年,日本前前后后一共準備了5套處置方案。

具體包括:

1.地層注入

即打一個深達上千米的洞直通地層,然后把核污水注入到地層內部,然后蓋起來。

這個方案費時費力,且成本較高,并沒有被日本采納。

2.地下埋設

即把核污水混合混凝土制成板狀埋在20米深左右的地下。

由于日本是個地震高發的國家,這個方案不僅貴,占地多,安全性也不高,依然沒有被日本采納。

3.水素放出

即通過電解的方式把核污水分解成氫(氚)氣和氧氣,然后排放至大氣。

但就像前面說的,福島核電站產生的核污水量太大,這種技術目前還不具備大規模應用的能力,所以依然沒有被采納。

4.水蒸気放出

即把處理后的核廢水加熱成水蒸氣,釋放到空氣中。

前蘇聯的切爾諾貝利和美國的三哩島核事故發生后,都是采用了這種方式來處理含氚核污水的。

在5種方案中,這也是相對來說經驗更加成熟的一種。

但日本依然沒有采納。

5.海洋放出

即把處理后的核污水,稀釋后排放到大海里。

這種方式對本國的影響最小,成本還低。

日本的“有關ALPS處理水處置的小組委員會”就曾公開表示,“海洋放出”的成本在5個方案中是最低的。

但這種方式也非常缺德,因為這是在讓讓全世界一起來承擔核事故的后果。

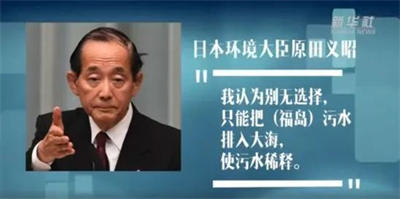

在經過了一系列的利弊分析后,日本政府選擇了最省錢,同時也是最不負責的那個方案。

日本政府最終選擇的也是這一種,并且非常猴急。

前面說了,日本一共建了1000個左右的大型儲水桶來存放核污水。

現在這些儲水桶容量飽和了,所以日本政府急于趕緊把核污水排到太平洋。

那么問題來了?

為啥不多建一點儲水桶呢?

要知道氚的半衰期約為12.4年,儲存37年后,其放射性活度就可降低至原來的1/8,只要建的桶夠多,存滿37年后再排放到大海,也可以大大減小對環境的危害。

但是日本不愿意。

日本經濟、貿易和工業部曾專門回答過這個問題,他們給出的理由是,擴建需要獲得污染水流動路徑上所有市政當局的同意,這不現實。

這就很可笑了。

福島核電站事故之所以鬧這么大,還不是因為日本自己處理不當造成的,日本當然有義務做好善后和補救工作。

至于污染水流動路徑上的市政當局同不同意,完全是日本的內政,他們不同意,政府應該想辦法讓他們同意,而不是以此為借口讓全世界人民一起來承擔福島核事故的后果。

04

以上還只是理論層面的問題,如果考慮到實際操作層面,問題就更大了。

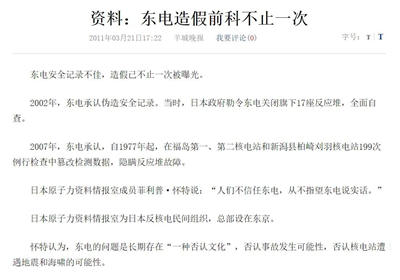

早在2011年的福島核事故發生之前,東電就有數據造假和瞞報遲報的黑歷史:

1978年,福島第一核電站就曾發生過臨界事故,2007年才公之于眾。

2002年,東電承認偽造安全記錄。

2007年,東電再度承認,從1977年起在對下屬3家核電站總計199次定期檢查中篡改了檢測數據,隱瞞反應堆故障。

日本原子力資料情報室成員菲利普·懷特曾說:“人們不信任東電,從不指望東電說實話。”

懷特認為,東電的問題是長期存在“一種否認文化”,否認事故發生可能性,否認核電站遭遇地震和海嘯的可能性。

結果呢,地震和海嘯真的來了。

福島7級核事故發生之后,東電依然是“狗改不了吃屎”。

2013年7月,東電承認,福島第一核電站附近被污染的地下水也正滲漏入海。

2013年10月,福島第一核電站發生一起重大責任事故,東電的工作人員在作業過程中,錯將配管線拔出,造成至少300噸高濃度核污染水外泄。

2018年,東電在又一項調查中承認,只有30%的處理水達到了他們所宣稱的標準,70%的水仍然受到危險放射性元素的污染,其中銫、鍶和碘等放射性物質含量均達到了致命標準。

而在此之前,東電曾對外宣稱,經過處理的水能夠把除氚以外的放射性元素降到安全標準以內。

除此之外,東電向日本政府匯報的廢水凈化后所含放射性物質測定結果資料,當初稱約有260處錯誤訂正數,結果實際有1276處。

還有一件事就更加雞賊了(這個不一定和東電有關,但跑不掉和日本人有關)。

2019年,韓國SBS電視臺報道稱,福島周邊約128萬噸可能受污染的海水,被注入來往船只的減搖水艙作為平衡水,并在到達韓國海域后排出。

考慮到日本在福島核事故處理過程中的斑斑劣跡,在沒有第三方監督的情況下,很難讓人相信在之后的三十年(日本預計排放將持續30年-40年),東電和日本政府能夠確保所排放的核廢水都能符合他們宣稱的“安全標準”。

而且,不僅是我們不相信,日本首相自己也沒信心。

2020年9月,時任日本首相相菅義偉在視察時,東電的工作人員曾遞給他一杯處理過的核廢水,并稱“稀釋后可以喝”,然而菅義偉拒絕飲用,哪怕當時有攝像頭正在拍攝。

05

退一步講,假設日本排放的核廢水真的達到了他們所宣稱的標準,會對我們有什么影響?

由于人類歷史上并沒有向海洋排放核事故所產生廢水的先例,所以沒有人能給出準確的答案。

各方的說法也并不一致。

比如美國科學家詹姆斯·孔卡(James Conca)在《福布斯》雜志上刊文稱,只有極高濃度的氚才對人類具有致癌性,只要核污水經過充分的處理和稀釋,并不會對健康造成影響。

而綠色和平組織(Greenpeace)的一份報告認為,污水中含有的碳14半衰期達到5370年,會融入所有生物物質,可能改變人類DNA。

還有專家認為,由于生物的富集作用,在大魚吃小魚,小魚吃蝦米的過程中,放射性物質會向食物鏈的上游聚集。

而人類因為處于食物鏈的頂端,所以那些隨著福島核污水進入太平洋的放射性物質,最后還是會聚集到人類的身上,哪怕經過了處理和稀釋。

美國國家海洋實驗室協會則于2022年12月發表過一份公開的反對聲明,稱這些排放可能會威脅到地球上最大的連續水域,包括世界上70%的漁業。美國海洋學家羅伯特·里士滿則認為,日本排放核污染水的影響將跨界、跨代,影響至少將持續數十年,研究者對廢水于環境和人類健康的潛在影響了解還不夠,呼吁日本推遲排放。

作為非專業人士,我也不好對上述觀點做什么評價。

但可以肯定的是,東電和日本政府,將會因為福島核電站事故而被釘在歷史的恥辱柱上。

在事故發生前,東電就有著數據造假和瞞報遲報的累累前科。

在事故發生后的第一時間(應急處置階段),東電和日本政府出于自身利益考慮,心懷僥幸,錯過了最佳救援時間,以至于一個原本有可能控制在4級的核事故,硬是發展成了最嚴重的7級事故。

在后續長期的處置階段,東電再次發揮出了數據造假和拖延隱瞞的“傳統藝能”,引發了國內外的輿論危機和信任危機。

在最終處置方案的確定過程中,日本政府不顧國內外的反對,急不可耐地推動“海洋放出”方案盡快在內閣會議通過。

他們只想以最低的成本,盡快把這個燙手山芋扔給全世界一起去承擔,毫無責任和擔當。

然而可笑的是,就是在這種情況下,美國對日本在福島核事故的處理上,給出了高度評價。

“透明”“安全”這樣的詞用在這件事上,究竟是在侮辱誰的智商?

更可笑的是,美國國務卿布林肯曾在推特上專門“感謝”了日本,感謝日本在處理福島核電站核污水上作出顯而易見的努力,并表示期待看到日本與國際原子能機構繼續協調。

這讓我想起這兩年日本在外交戰略上的顯著變化。

早在特朗普執政時期,日本曾在中美兩國之間左右逢源,安倍政府一度和中國打得火熱。

這一點,我還專門在關于安倍和日本的歷史文章中做過分析。

然而,自從拜登上臺之后,日本立即就對中國進行了“背刺”。

不出意外的話,這就是日本交給美國的“投名狀”:

日本通過加入美國組織的“反華陣營”,換取了美國在福島核問題上對日本的支持。

一項事關全人類安全健康的議題,變成了美國和日本政治交易的籌碼。

就是這么的現實和無恥。

最后,對于我們來說,除了加強檢測,禁止日本的海鮮進入,以及保留索賠的權利之外,還應該銘記這段歷史。

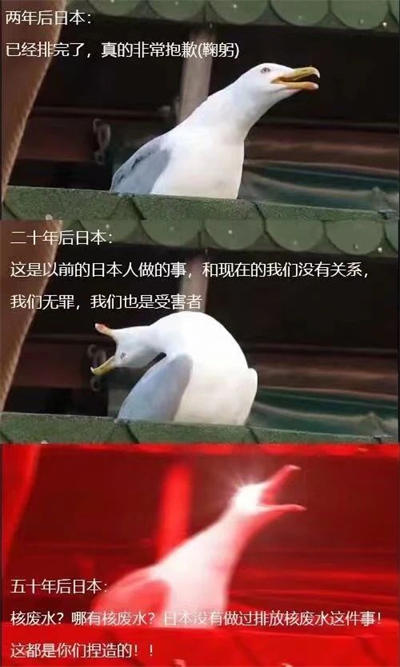

否則,二十年后,日本人就會說,“這是以前的日本人做的事,和現在的我們沒關系,我們無罪,我們也是受害者”。

五十年后,他們就會試圖徹底否認這段歷史。

要知道,在南京大屠殺這件事上,日本就是這么做的。

我們不會忘記也不該忘記這些歷史。

如果我們自己不記住,日本就會試圖篡改它。

這是不可接受的。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號