招妓,選妃,睡粉,群炮,聚淫,迷奸,戀童,封口,威脅,收買,PUA,公關,報復……

吳亦凡及其團隊的底氣到底在哪里?

早在四年前的福布斯中國名人榜就顯示,吳亦凡2017年收入已達1.5億元;自2014年離開韓國而步入內娛、準確地說是步入坐擁海量資本和滂沱政治資源的“京圈”開始,吳亦凡通過品牌代言、巨額片酬、綜藝傭金、票房分成等各路收入,保守估計身家至今堆積不下十五億人民幣。

從任何角度來看,在資本壓迫面前,道德是毫無存在感的;在階級凌駕面前,法律是毫無公平性的。

在資產階級法權和輿論可操控化這兩大背景之下,背靠金元的吳亦凡們,其誕生并非2021年之場景;那些自愿脫衣解扣、甘為吳亦凡們的胯下嬪妃、甚至是精神胯下嬪妃的梅格妮們,也并非是2021年才興起的人型寵物、肉盾精盆。

倫理被踐踏,人權被碾壓,在我看來這并不怪吳亦凡,吳亦凡只是這個時代的作品。

只不過,他是以寵兒的形象姿態活躍于這個燈光炫麗的舞臺之上罷了。

1

1996年,女星鞏俐正式登上美國《時代》周刊封面,成為第一位登上該雜志封面的非政商界中國人。

也正是從1996年開始,在外資勢力的主導下,娛樂風開始席卷中國大陸,香港“四大天王”開始在大陸引領偶像之風,直至今天的韓劇韓流、日劇日流、小鮮肉、愛豆…………所到之處,人頭攢動,交通癱瘓,尖叫震耳。

而在此之前,中國人崇拜的一直是毛澤東、雷鋒、錢學森、陳景潤、許海峰。

同是1996年,湖南經視自制綜藝《幸運三七21》開播,將游戲元素引入,開啟了中國電視綜藝節目的新時代。

從此,“娛樂”成為了電視制作的龍頭信條,一切娛樂化,娛樂化一切。

第二年的元旦,湖南電視臺一套節目通過亞洲2號衛星傳送,呼號“湖南衛視”。

大名鼎鼎的湖南衛視就此傳遍全國。

上星之前,湖南廣播電視廳廳長魏文彬專門給湖南衛視換上了新臺標“魚米之鄉”,那是他特地請香港的鳳凰衛視臺標的設計者設計的,為的是擺脫大陸“土氣”的形象。

同一年,王炳文主創的《快樂大本營》開播。

同在那一時刻,聞到了人民幣香味的、僅一海之隔的韓國人,也立即開始了“對華行動”——更是為了走出自己在1997金融危機陷入的泥潭(1997、1998兩年,韓國先后9家銀行、3個財團倒閉清算,受到的金融打擊比日本還慘)。

1998年,履新不久的韓國總統金大中正式提出“文化立國”的戰略口號,宣誓要將文化產業作為21世紀發展韓國國家經濟的戰略性支柱產業來培育。

從1998年開始,金大中快馬加鞭推出了《國民政府的新文化政策》、《文化產業發展五年計劃》、《文化產業發展推進計劃》、《21世紀文化產業的設想》等綱領性文件,也頒布了《文化產業振興基本法》等多部法律。

2001年,金大中又專門成立了系統性支持韓國文化產業發展的專門機構:文化產業振興院。

注意,這個機構甚至還在北京開設了分支……

若論源頭,那自然是1992年中韓兩國的建交了。

效果則是顯著的:到2001年,韓國的文化產業出口達到5億美元;至2004年,文化產業在韓國已成為僅次于汽車制造的第二大出口創匯產業,韓國也一躍而起、成為世界第五大文化強國。

再五年之后,數字飆升到32億美元——其中中國大陸的市場份額占到了八成。

就中國內娛圈,去韓國培訓、包裝、進入“練習生流水線”,成為了中國小生們的一條晉升通道。

這其中就包括2007年高二時就參加了SM公司全球選秀、成為練習生的吳亦凡。

2

2013年,韓奸之后樸槿惠就任韓國第18任總統,與財閥勾結相當之深的樸氏任內,財閥治下的韓國娛樂產業發展得更為興盛。

就在樸槿惠上臺當年,韓國文化體育觀光部和未來創造科學部聯合發表了著名的《韓國文化產業對外輸出促進方案》,旨在大力推動韓國文化產業在全球范圍內的出口和傳播。

同年,湖南衛視“快樂家族”的核心成員杜海濤,在“2013年青春的選擇年度盛典”上,向韓國男星權志龍公然下跪。

“噗通”一聲,跪出了中國一個時代的氣韻。

那一時期,韓國文化體育觀光部為支持文化產品出口,還將相關資金扶持從當時的1.2億美元猛增到2.2億美元,增長率超過80%——遠遠超過韓國軍隊的軍費增長。

韓國對華輸出的結果就是,中國這個擁有五千年文化歷史的超級古國,竟然成為了韓國這個彈丸之所的學生。

早在2004年,天娛傳媒和湖南衛視聯合制作了一檔“女性歌唱類娛樂選秀節目”,名字叫做“超級女聲”。

這檔中國選秀綜藝鼻祖的最終冠軍是一個叫李宇春的“反性向美女”。

當然了,今天這輿論環境咱不能這么說,不然分分鐘被時尚又開化的新潮人類打成“極端保守人士”……這帽子咱戴不起。

開了超級女聲這個先河,湖南衛視開始了更加大膽的反性向步伐。

超女三年后,湖南衛視再次聯合天娛創辦了“快樂男聲”。

這檔節目堪稱中國娛樂圈娘化的啟幕之作。

韓劇帶給中國觀眾和中國娛樂業資本的最大影響,不僅是各線城市紛紛拔地而起的韓式烤肉店,更是利潤驚人的韓團男星經濟與妖嬈的娘氣文化。

2018年,當年度中國播出的23部翻拍劇集中,有30%來自海外IP;在90部待播出翻拍劇集中,海外IP占比達到23%——這些海外IP最主要的來源就是韓國。

比如《沒有秘密的你》的原作《聽見你的聲音》,是2013年從本土紅到中國的韓劇年度收視冠軍。當年火到原本16集的體量,由于口碑和收視太好硬是延長了兩集,也是李鐘碩的成名代表作。

包括當時待播名單上的《平凡的榮耀》,由白敬亭與趙又廷主演,同樣翻拍自豆瓣高分韓劇《未生》。

內外夾擊之下,中國小鮮肉的偽娘時代,正式來臨,一統文化江湖。

3

前文提到的汪炳文主創的《快樂大本營》,這檔火到今天的王牌綜藝,正是模仿的韓國綜藝《情書》與《X-man》。

二十年的時間,“魚米之鄉”逐漸變成了芒果,又逐漸變成了馬桶。

二十年的時間,集“外籍”、“色批”、“毫無演技唱功”于一身的人能夠成為今日中國內娛之大牛,淫禍殘害萬千女性而立于不敗之地,腐化拉低文藝水準而仍端頂流之巔。

這樣的人,能夠平均一個小時之內賺到中國某些貧困地區近一年的財政扶持,靠的是什么?

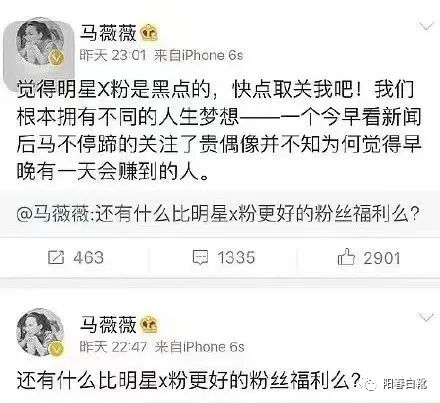

這樣的人,能夠引來無數少女自愿主動為其排隊坐地排卵、等待臨幸,靠的又是什么?

是唱歌離不開電音,還是演戲離不開亂叫?還是“很大”?還是很有錢?

“很大”是有多大,像那個碗又大又圓?很有錢是多有錢,睡完粉絲還要討價還價、乃至尋求報復的那種?

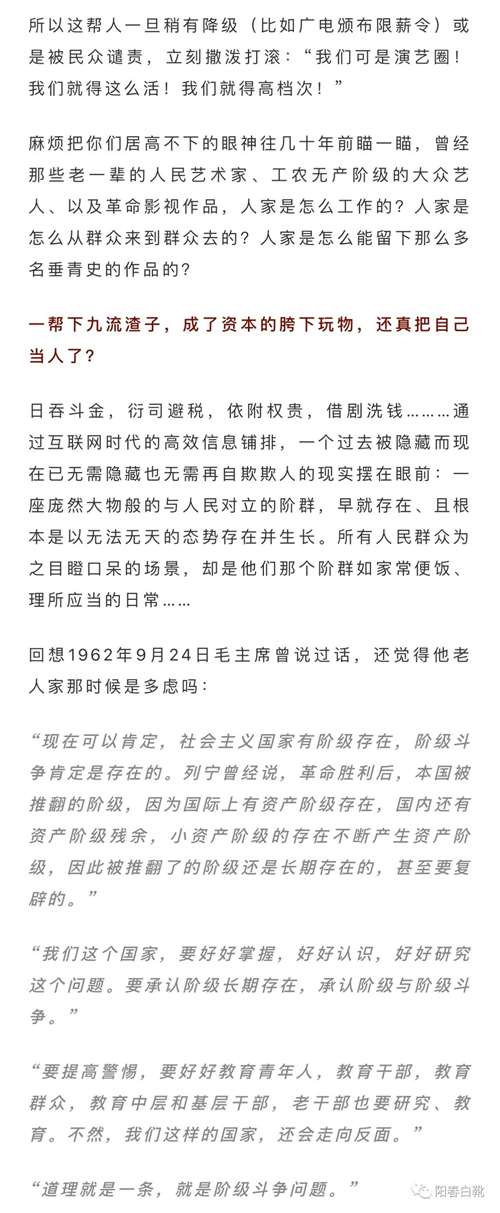

從史實看,80年代以來,曾經處于社會較高階層的文藝從業者,逐步滑落、開始無限度地開始淪為資本的附庸。

好處自然是薪資暴漲,但壞處也顯而易見:他們在抱著大把鈔票的同時,不得不接受重新成為「下九流」——這個存在于舊社會中、后被新中國拯救的群體的事實。

“戲子”,是晚進四十年來之后、特別是90年代以來,浪蕩腥臭的娛樂圈大部分從業者的公共形象。

或許圈內的受眾(飯圈nc粉)還依然“理解、擁護”他們,但是占中國人口絕大多數的普羅眾生,根本不會給予絲毫的正面評價。

于正這種人去年敢在微博這公共場合公開扯這種P話,包括鄭小姐及其家人敢向片方索要1.6億乃至1.8億的片酬,其底氣就在于:早已天然地認為“演藝從業者”就該席卷巨薪、居于社會的階級高位、生活與工作的全部細節都應配以奢華標準。

4

已然太多年,張斌,朱軍,趙忠祥,周玄毅……以及文藝界、知識界數不勝數的“叫獸”“老濕”………

這三四十年來,還少嗎?

曾經文藝人士、知識分子要接受貧下中農的再教育,今天的文藝人士呢?早就在群眾頭上作威作福。

去年1月,趙忠祥去世,主流媒體一片垂悼,絕口不提其淫跡,還一口一個“老師”的諂膩………

電視時代講人設,互聯網時代講真實。

所以悼念趙忠祥的是一撥人,對其嗤之以鼻的是另一撥人。

5

思考,不應止步于此。

四十年的演進,今天中國的上層社會、特權階級、資本勢力,其「多妻制」早已在事實上恢復。

與之相對應的,是底層群體的極端單身制,并隨著社會生存成本的高企,衍生出對戀愛、婚姻、生育等極端的恐懼和抵觸。

這么看,東亞地區的中日韓三國倒確實沒啥差別。

底層是郁郁寡歡的男性單身狗,不單是性欲,各個領域的欲望都幾乎難以滿足,遑論談及“階級躍升”。

然而上流社會則是難以想象的驕奢淫逸,尤其以大批享受著性賄賂的達官貴人,以及淫欲無度、每每自詡“國民老公”的資本家們,包括那些受到資本庇護、可以隨性地艸粉的娛樂圈頭部男星……最為典型。

比如,吳亦凡們。

特別“有意思”的是,王振華的新城控股的公益項目“七色光計劃”,大多就是針對兒童——從猥褻案件的來源反推、從案件中浮現的職業幼女老媽子(就是人販老鴇)來分析,我不知道王振華的公益事業,是不是一種另類的“中國版蘿莉航班”……

王振華主推的“七色光計劃”中,宣稱聯手中國綠化基金會和中國青少年發展基金會,分別推出了“新綠行動”和“幸福公益集市”——但是去年7月10日,中國綠化基金會表示沒有和王老板的新城控股合作。

不完全統計,王振華其曾于2006年、2009年、2010年和2019年分別登上《中國慈善排行榜》、《福布斯》中國慈善榜和界面《中國慈善企業家榜》,這四年他公開宣稱累計捐款5289萬。

慈善,資本家最高效長久的粉飾面紗。

早在2005年,王振華就拉攏過一幫南方系媒體如《南風窗》,大肆報道他在常州市扶持弱勢群體認捐1000萬;直到兩年前,他的新城控股甚至還獲得了《人民日報》旗下《國際金融報》頒發的“2018年度社會責任貢獻獎”。

除了慈善,環保同樣是資本家在21世紀著力打造的穩賺不賠的形象工程。

相比于后來者的某財閥的“螞蟻森林”,王振華曾推出的“新綠行動”——聲稱“七色光計劃”聯手中國綠化基金會“百萬森林計劃”共同創立的環境保護項目,號稱累計為阿拉善騰格里沙漠捐出了2.35萬棵樹——看來是走在了資本隊伍的前列。

至于這油頭粉面的背后是什么?

去年6月,王振華的御用辯護律師陳有西,振振有詞地對著公眾辯白:“她的處女膜不是我們王總弄破的,誰知道她啥時候破的”、“我們王總嫖娼,從不找16歲以下少女!這是底線!”

………讓人啞然失語。

當階級被分層,人與人可能真的不是活在同一個世界里。

作為對比,吳亦凡先生不同樣在平時一幅人畜無害、“peace and love”、熱心各種公益的暖男模樣嘛,尤為尷尬的竟然還能得到某些只要KPI而不要廉恥的官媒的鐘情。

恩格斯說:“你們吸干了無產者最后的一滴血,然后再對他們施以小恩小惠,使自己自滿的偽善的心靈感到快慰,并在世人面前擺出一副人類恩人的姿態(其實你們還給被剝削者的只是他們應得的百分之一),好像這就對無產者有了什么好處似的。”

6

它必須脫離群眾,使自己“曲高和寡”,方能在高度的特殊化之中實現對藝術高度的壟斷——壟斷創作權、壟斷解釋權、壟斷宣傳權。

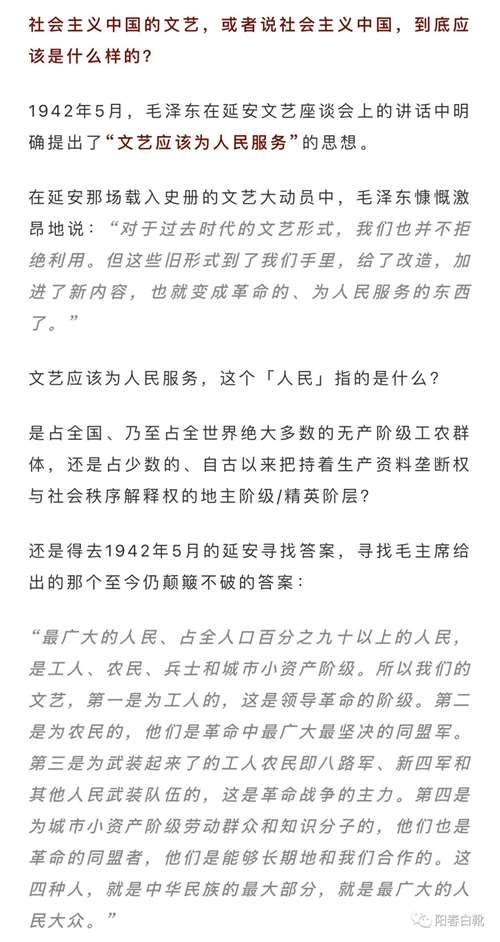

過去,文學等藝術的一系列權力屬于人民,為人民書寫篇章的人被稱為“人民藝術家”。

因為創作的原動力不是為了去分離集體、把自己摘出來,而是要服務和謳歌集體、將自己放進去。

但是1985年,成了一個顯著的轉折。

7

1985年,劉賓雁在《開拓》創刊號上發表了報告文學《第二種忠誠》,同年在《文匯月刊》上發表了著名的《我的日記》,算是拉開了傷痕文學的序幕。

同年,錢理群、陳平原、黃子平三人合作出品的論文《論“二十世紀中國文學”》被發表。

隨后,他們圍繞這一問題又進行了六次對談,并在《讀書》雜志上連刊。

最后,結集成冊:《二十世紀中國文學三人談》,出版社是人民文學出版社,出版時間則為1988年。

1988這一年,一本紅色的雜志宣告休刊,一部藍色的紀錄片粉墨登臺,一切都在呼應著。

8

90年代中后期,隨著文藝創作中的“欲望化”敘事逐漸成為新風尚,文人們開始迫切追求利用人體器官來表現自己的卓爾不群。

一夜之間,本是個個自稱文學家的人,通通成了生物老師。

“軀體語言”書寫和“下半身”寫作在90年代末的興起,使得一部分人關于人性的解讀,走向了一種極端。

《2000年中國新詩年鑒》曾刊載一奇文《下半身寫作及反對上半身》,宣稱:

“我們的身體在很大程度上已經被傳統、文化、知識等外在之物異化了,污染了,已經不純粹了。太多的人,他們沒有肉體,只有一具綿軟的文化軀體,他們沒有作為動物性存在的下半身,只有一具可憐的叫做‘人’的東西的上半身。”

“我們只要下半身,它真實、具體、可把握、有意思、野蠻、性感、無遮攔。”

“只有肉體本身,只有下半身,才能給予詩歌乃至所有藝術以第一次的推動。這種推動是惟一的、最后的、永遠嶄新的、不會重復和陳舊的。因為它干脆回到了本質。”

這在當時被一幫早就憋著淫欲的臭筆桿,欣喜若狂地奉為圭臬:“這是21實際中國民間文學的‘啟蒙宣言’!”

9

10

必須看到,三十余年的歷程,從文藝變遷的角度,這是一場制度性的文化滑坡。

2018年11月30日,在“價值重建論壇暨《文化縱橫》雜志創刊十周年”活動上,韓少功先生在演講中曾有過精準而辛辣的評述:

“從全球范圍來看,文學正遭受以市場化為主的制度性沖擊,還有以互聯網為代表的技術性沖擊,正在進入重組和再生的艱難過程。與此同時,思想動力不足,也明顯成為當下文學發展的一大制約。

“‘文青’及高齡‘文青’那種自戀、自閉、自大的文字,無論是幽閉式的、狗血式的、還是雜耍炫技式的,無論是沉默的(布朗肖語)、零度的(羅曼﹒羅蘭語)、還是無意義的(昆德拉語)寫作,都讓文學中的‘自我’越來越面目雷同,離個性更遠,離復制和流行倒是更近,很快成為另一款神話,另一種心理傳染病。”

“以至'文青’‘文藝腔’‘文科生’‘中文系的’這些詞,眼下早已在互聯網上聲名狼藉,總是成為輿論場上嘲諷和同情的對象。”

晚近三十年,文藝工作者逐步在創作過程中追求脫離底層的生活,同時謀求內容與詞藻的無限精致化,這種個體的演變顯然是宥于大環境、大時代的震蕩。

左翼運動的消沉,導致了左翼文藝在世界范圍內的跌淪。

中國作為由無產階級專政而豎旗政權的國家,從現實的表象上看,并未充當“挽救者”或“托底者”的角色,這是非常遺憾的。

相反,中國的主流文藝似乎還在靡靡之音中接納并順應了這股“世界潮流”,并以“融入世界”為傲。

11

還有人記得謝步升嗎?

謝步升是我黨反腐反奸史上被槍斃的第一個“淫亂貪官”,比建政后的劉青山、張子善更具有歷史意義。

他12歲起給地主打短工,1929年參加工農武裝暴動,任云集暴動隊隊長。1930年入黨,后任葉坪村蘇維埃政府主席。

官職不大,然小官巨貪,且巨色。

隨著蘇維埃臨時政府的建立,當時謝步升本人的地方聲望陡然增高,思想作風變質。除了利用工作之便大行貪腐,生活還腐化墮落,與一個大地主續弦的老婆勾搭成奸。

1932年2月,謝步升又強*同村的一個婦女,結果被舉報到瑞金縣蘇維埃裁判部。

事發后,查辦案件遇到一定阻力。

謝步升的入黨介紹人、當時在蘇區中央局任職的謝春山,認為謝步升并無大錯,想要保他。

于是在沒有調查的情況下,蘇區中央局的領導通知瑞金縣裁判部釋放謝步升,并稱由中央局調查處理謝步升的問題。

哪知道,事情被調查員反映到毛澤東那里。

毛澤東當即表態:“腐敗不清除,蘇維埃旗幟就打不下去,共產黨就會失去威望和民心!與貪污腐化作斗爭,是我們共產黨人的天職,誰也阻擋不了!”

1932年5月5日,瑞金縣蘇維埃裁判部對謝步生再次進行公審判決,判處死刑!

謝步升不服,向中華蘇維埃共和國臨時最高法庭提出上訴。1932年5月9日,中華蘇維埃共和國臨時最高法庭開庭審理,否決謝步升的上訴,維持原判,并判決:把謝步升處以槍決,在三小時內執行,并沒收謝步升個人的一切財產。

當日下午,紅都瑞金響起了蘇維埃臨時中央政府成立后第一聲懲治腐敗分子的槍聲。

今天的人們總喜歡各種污名化、臉譜化、標簽化逝去的那個時代,殊不知那些被貼標簽的歷史場景,反應和代表了一個怎樣發達的文明高度。

下圖,1968年4月5日,黑龍江哈爾濱,公開槍斃包括流氓輪*犯李文業、張良富等在內的反革命集團。

跋

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號