導(dǎo) 語

近幾個月,常有野豬闖進(jìn)校園和城市的新聞,甚至還出現(xiàn)了傷人事件。原本應(yīng)該生活在森林中的野豬為何會頻繁“騷擾”人類?背后原因之一是人類城市擴(kuò)建侵占山林,導(dǎo)致野豬棲息地縮小而不得不進(jìn)城覓食。不過,野生動物與人類社區(qū)的“親密接觸”所帶來的危險遠(yuǎn)不止肢體沖突造成的直接傷害——人類對自然的開發(fā)也在不斷“制造”出新的疾病。

1998年,家園被砍伐破壞的果蝠從婆羅洲深山老林飛了出來,其吃剩的水果掉落在農(nóng)場里,豬吃了沾有蝙蝠唾液、攜帶病毒的水果,由此在馬來西亞拉開了一場瘟疫的序幕。而病毒之所以產(chǎn)生如此廣泛的破壞力,和大規(guī)模工業(yè)化的養(yǎng)殖模式密不可分。

集中飼養(yǎng)不僅意味著病毒的快速傳播,更為病毒變異提供了溫床。我國的養(yǎng)殖業(yè)便經(jīng)歷了從小農(nóng)戶模式到商業(yè)化大規(guī)模養(yǎng)殖的變化,在顯著增加了蛋白質(zhì)供給的同時,也指數(shù)級提高了傳染病的風(fēng)險,2018年非洲豬瘟對我國養(yǎng)殖業(yè)的重創(chuàng)便是一個例證。而在傳染病生成、強(qiáng)化的過程中,首當(dāng)其沖的受害者就是從事第一產(chǎn)業(yè)的勞動者們。

與此同時,推動了森林砍伐和工廠化養(yǎng)殖的嘉吉、泰森等西方跨國財團(tuán)主管,卻安居于整潔衛(wèi)生的大樓里,將因病被撲殺的牲畜僅視作賬本上的一個數(shù)字。“我們不要過分陶醉于我們?nèi)祟悓ψ匀唤绲膭倮τ诿恳淮芜@樣的勝利,自然界都對我們進(jìn)行報復(fù)。”恩格斯的箴言還回蕩在耳畔,我們不禁發(fā)問:人類取得了怎樣的“勝利”,又面臨怎樣的“報復(fù)”?勝利的果實被誰攫取,而報復(fù)又降臨在了誰的頭上?

作者|伊恩·安格斯(Ian Angus),加拿大的生態(tài)社會主義者,布魯斯音樂電臺主持人和電信分析師。也是《氣候與資本主義》(Climate&Capitalism)雜志的編輯,《每月評論》的長期撰稿人,全球生態(tài)社會主義網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)始執(zhí)行成員。

翻譯 | 藤壺、于同、Jaeger、揚(yáng)霏

校對 | 侯泠、曳葭、飛白

責(zé)編|曳葭

后臺編輯|童話

在我們這個時代,流行病將會更頻繁地發(fā)生、傳播得更快、奪走更多人的生命。

2020年年中,當(dāng)科學(xué)素養(yǎng)低下的西方政客們?nèi)栽趫苑Q新冠肺炎并不比流感嚴(yán)重、很快就會消失時,聯(lián)合國生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)政府間科學(xué)政策平臺(IPBES)召集了一個多學(xué)科小組,總結(jié)有關(guān)新冠肺炎和其他從動物傳播到人類的疾病的科學(xué)知識現(xiàn)狀。這份專家報告的獨特優(yōu)勢在于它沒有被政客和官僚粉飾或篡改。該報告對當(dāng)今人畜共患疾病造成的危險提供了截然不同的闡述,摘錄如下:

流行病對全球人民的健康和福祉構(gòu)成致命性威脅。本報告回顧的科學(xué)證據(jù)表明,由于引發(fā)流行病的潛在新發(fā)疾病事件持續(xù)增加,流行病的爆發(fā)越來越頻繁。如果沒有預(yù)防策略,流行病將比以往任何時候出現(xiàn)得更頻繁、蔓延更迅速、致死率更高,并對全球經(jīng)濟(jì)造成更加災(zāi)難性的破壞。

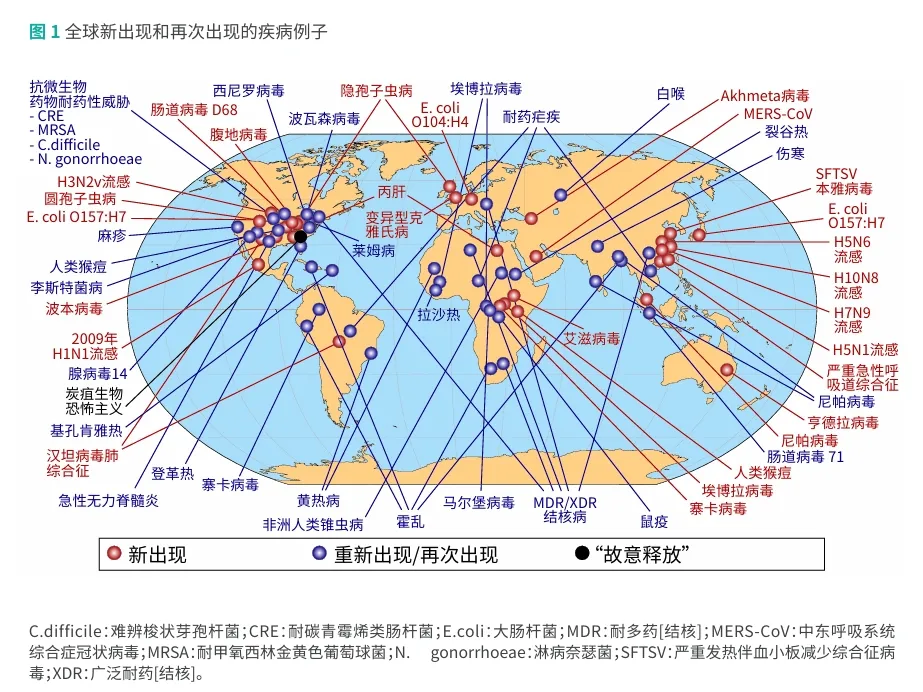

流行病的風(fēng)險正在迅速增加,每年有五種以上的新疾病在人類中出現(xiàn),其中任何一種都有可能傳播并成為流行病。流行病的風(fēng)險是由呈指數(shù)增長的人為變化驅(qū)動的。因此,將疾病的出現(xiàn)歸咎于野生動物是錯誤的,因為這是人類活動及其對環(huán)境的影響引起的。

流行病的根本原因與導(dǎo)致生物多樣性喪失和氣候變化的全球環(huán)境變化相同。這些變化包括土地使用的變化、農(nóng)業(yè)擴(kuò)張和集約化,以及野生動植物貿(mào)易和消費。

在資本主義不惜一切代價追求增長的無情驅(qū)動下,環(huán)境發(fā)生了劇烈變化,削弱了抵御新型病原體出現(xiàn)的天然屏障,加倍增長了攻擊性病毒感染人類的機(jī)會。因此,我們正在見證更多人畜共患疾病的出現(xiàn)。可以預(yù)見,全球流行病將日益成為人類世(Anthropocene)的特征。【譯者注:人類世:Anthropocene,指人類對地球環(huán)境產(chǎn)生重大影響的時代。】

圖片來源:全球防范工作監(jiān)測委員會,《一個危機(jī)四伏的世界:全球突發(fā)衛(wèi)生事件防范工作年度報告》。日內(nèi)瓦:世界衛(wèi)生組織;2019年

一

森林砍伐和溢出效應(yīng)

農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)對熱帶森林的侵襲破壞導(dǎo)致了新型疾病和流行病的出現(xiàn)。

1998年,馬來西亞北部一家農(nóng)場的豬群患上了呼吸道疾病,癥狀為劇烈咳嗽。有些豬沒有其它癥狀,有些則伴有發(fā)燒和肌肉痙攣,但大多數(shù)都康復(fù)了。隨后,這種原本不為人知的疾病感染了農(nóng)場工人,而且毒性變得更強(qiáng)——265人的病情發(fā)展為嚴(yán)重腦炎,其中105人不幸死亡,死亡率堪比埃博拉病毒。

醫(yī)學(xué)調(diào)查人員發(fā)現(xiàn),疫情爆發(fā)的農(nóng)場在芒果樹旁的露天豬圈里飼養(yǎng)了約3萬頭豬。不久前,婆羅洲的深山老林里的果蝠遷徙到了這些樹上,因為它們的原始棲息地被推土機(jī)鏟平,建起了棕櫚種植園。豬吃了被蝙蝠吃剩后掉下來的水果。蝙蝠的唾液攜帶著一種當(dāng)時未知的病毒——后來以附近的一個村莊名字命名為“尼帕病毒”——它對蝙蝠無害,但會讓豬生病,讓人死亡。馬來西亞通過撲殺一百多萬頭豬遏制了疫情,但病毒逃出森林后繼續(xù)傳播:尼帕病毒仍在孟加拉國和印度部分地區(qū)流行,每年仍導(dǎo)致40%至75%的感染者死亡,且目前尚無疫苗和治療方法。

森林砍伐破壞了蝙蝠的自然棲息地,這并非新鮮事或孤立事件。正如卡爾·馬克思所寫的那樣:“一般來說,文明和工業(yè)的整個發(fā)展,對森林的破壞從來就起很大的作用,對比之下,它所起的相反的作用,即對森林的護(hù)養(yǎng)和生產(chǎn)所起的作用則微乎其微。”

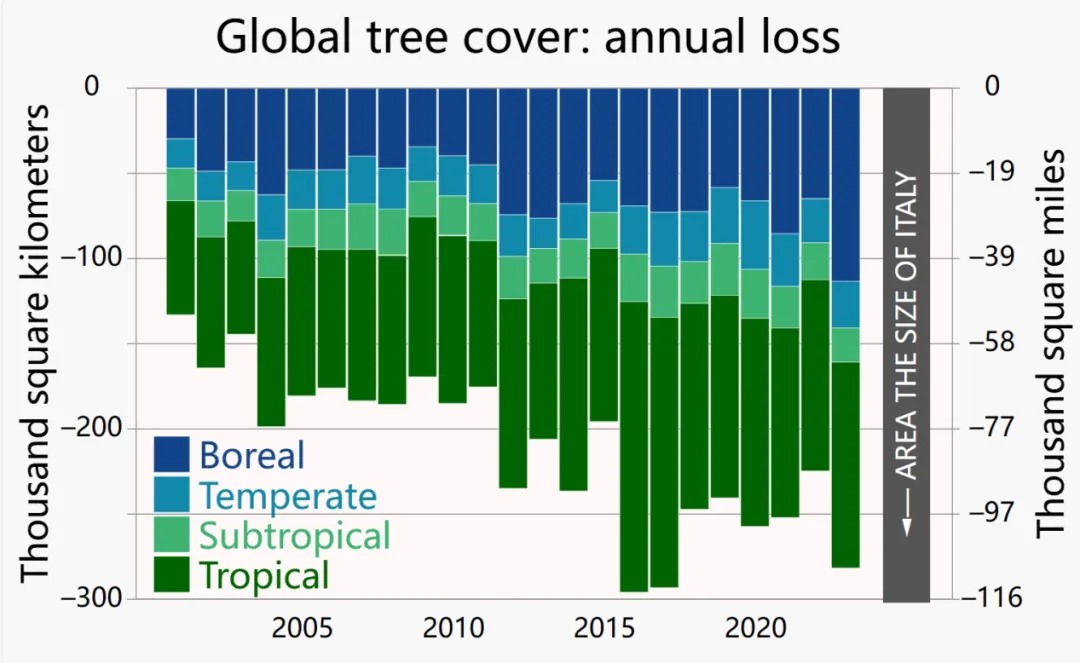

在上一個冰河時期之后和農(nóng)業(yè)出現(xiàn)之前,森林覆蓋了地球上約60億公頃的可居住陸地。如今,森林面積僅為40億公頃,在約一萬年間減少了33%。但一半以上的減幅發(fā)生在1900年之后,其中大部分發(fā)生在1950年以后。

在地球系統(tǒng)科學(xué)中,“大加速度圖”(the Great Acceleration graphs)和“行星邊界”(the Planetary Boundaries)項目都將熱帶森林的損失視為從相對穩(wěn)定的全新世(Holocene)向二十世紀(jì)中葉以后更加動蕩的人類世轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵點。2023年更新的“行星邊界”框架得出結(jié)論,陸地系統(tǒng)變化在1988年左右進(jìn)入危險期,并“自那時起進(jìn)入了系統(tǒng)性破壞風(fēng)險持續(xù)增加的階段”。

人類世是由荷蘭大氣化學(xué)家保羅·克魯岑(Paul Crutzen)于2000年提出。指因人類影響而衰減的生態(tài)系統(tǒng)和由此開創(chuàng)的地質(zhì)時代 | 圖片來源:紀(jì)錄片《人類世》

邁克爾·威廉姆斯(Michael Williams)在其關(guān)于森林砍伐歷史的描述中把1945年以來的時期描述為“大沖擊”(the Great Onslaught)。

第二次世界大戰(zhàn)這一災(zāi)難性事件對世界森林的改變程度,遠(yuǎn)超此前約50年的任何‘世紀(jì)終結(jié)’事件的影響。但是,造成森林砍伐的并非那五年慘烈的戰(zhàn)爭,而是戰(zhàn)爭引發(fā)的后續(xù)變化,這些變化來得迅猛、影響深遠(yuǎn),并對全球生物群落造成了破壞。相較于過去任何時候,這些變化的性質(zhì)和強(qiáng)度在速度、規(guī)模和對環(huán)境的影響方面都達(dá)到了令人擔(dān)憂的程度。[1]

有人會說,森林砍伐是熱帶國家的高出生率造成的——太多窮人為了養(yǎng)家糊口,在熱帶森林中開辟小農(nóng)場。事實上,盡管直到1980年左右,國家支持的農(nóng)民種植殖民化都是拉丁美洲和東南亞森林砍伐的一個重要因素,但“如今全球大部分森林砍伐都是由跨國公司推動的,包括嘉吉(Cargill)、JBS和馬弗里格(Mafrig)公司,以及它們的債權(quán)人貝萊德(BlackRock)、摩根大通(JPMorgan)和匯豐銀行(HSBC)。”[2]

農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)巨頭毀林開墾大片土地,為全球市場生產(chǎn)單一作物商品。僅牛肉、大豆、棕櫚油和木材這四種產(chǎn)品就涵蓋了21世紀(jì)森林砍伐量的70%以上。這些毀林所得的土地,并非由家庭農(nóng)場,而是大規(guī)模的牧場和種植園在使用。

環(huán)保主義者理所當(dāng)然地將注意力集中在森林砍伐與氣候變化之間的聯(lián)系上——據(jù)估計,土地利用的變化造成了15%的溫室氣體排放。這當(dāng)然是一個至關(guān)重要的問題,但正如社會主義流行病學(xué)家羅布·華萊士(Rob Wallace)指出的那樣,我們還需要了解并質(zhì)疑那些總部設(shè)在倫敦、紐約和香港的投資者扮演的角色,他們正在把熱帶森林變成全球流行病的滋生地。

資本正帶頭掠奪全球最后的原始森林和小農(nóng)農(nóng)田。這些投資推動了森林砍伐和開發(fā),導(dǎo)致疾病的出現(xiàn)。大片土地所代表的功能多樣性和復(fù)雜性正在被簡化,以至于過去被封閉起來的病原體向外蔓延到了當(dāng)?shù)氐男笕汉腿祟惿鐓^(qū)。[3]

2001年以來全球樹木覆蓋區(qū)的減少量。色值從上(藍(lán)色)至下依次為寒帶、溫帶、亞熱帶、熱帶。黑色條為意大利的國土面積 | 圖片來源:RCraig09

熱帶森林中蘊(yùn)藏著豐富的生物多樣性,包括無數(shù)經(jīng)過了數(shù)百萬年進(jìn)化,已經(jīng)適應(yīng)并棲息在“宿主物種”中的病毒。森林的大規(guī)模破壞一方面增加了人類與家畜以及野生動物之間的接觸——這些接觸為病毒和細(xì)菌感染過去未知的宿主創(chuàng)造了新的機(jī)會。正如安德烈亞斯·馬爾姆(Andreas Malm)所述,森林砍伐是人畜共患疾病和新興傳染病爆發(fā)的主要誘因。

棘手的新型疾病來源于野外,這種推測在一定程度上是合乎邏輯的:在人類力所不及之處,正是未知病原體的棲息地。但那里原本風(fēng)平浪靜。若非人類的經(jīng)濟(jì)活動不斷侵?jǐn)_野外環(huán)境,蠶食、割裂、砍伐、以近乎毀天滅地的狂熱破壞自然,災(zāi)難本不會發(fā)生……

砍伐森林不僅是生物多樣性喪失的禍?zhǔn)祝彩侨诵蠊不疾÷拥母础?/strong>人類在熱帶森林中開辟道路,鏟除成片的樹林,向密林深處擴(kuò)張,就會接觸到各種迄今為止獨自生存的生命形式。人們侵入或占領(lǐng)了病原體最密集的區(qū)域。雙方最頻繁的相遇發(fā)生在支離破碎的森林邊緣,那里的森林生物可以溜出來,接觸人類經(jīng)濟(jì)的邊界;而恰好,像老鼠和蚊子這樣擅長充當(dāng)‘橋梁宿主’的生物,往往在這些區(qū)域滋生……

人畜共患病始發(fā)的集中區(qū)域就是森林砍伐的集中區(qū)域。[4]

華萊士寫道:“因此,森林疾病的衍變,病原體的最初來源,不再封閉于森林腹地。相關(guān)的流行病學(xué)已經(jīng)具備跨越時間和空間傳播的特性。一種非典(SARS)病毒可能在離開蝙蝠洞幾天后就能夠感染大城市的人類。”[5]

馬來西亞婆羅洲的森林砍伐情形

圖片來源:NASA

除了為病毒傳播創(chuàng)造新的機(jī)會以外,森林砍伐還擴(kuò)大了病毒媒介的棲息地,比如蚊子等昆蟲將動物感染的病原體傳播給了人類。聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署、世界衛(wèi)生組織和《生物多樣性公約》發(fā)表了一份報告警告道:

棲息地的變化,包括物種結(jié)構(gòu)改變(環(huán)境條件可能更利于疾病攜帶者生存,如亞馬遜雨林砍伐區(qū)內(nèi)攜帶瘧疾的生物媒介),和/或生態(tài)系統(tǒng)中的物種數(shù)量減少(從而造成病原體的擴(kuò)散和流行),以及棲息地中新的疾病傳播契機(jī)等等,這些都會對健康產(chǎn)生重大影響。人類引發(fā)的對地貌的改變離不開對原始棲息地的侵占,往往還伴隨著家畜物種的引入,使得物種間產(chǎn)生新的相互作用,從而為新型病原體的傳播創(chuàng)造機(jī)會。[6]

二十世紀(jì)下半葉,殺蟲劑的大量應(yīng)用極大降低了昆蟲攜帶疾病的發(fā)生率,但這些疾病隨后又卷土重來。其中最致命的瘧疾,每年奪去了100萬至300萬人的生命,主要受害者是撒哈拉以南非洲地區(qū)的居民。最近被砍伐的森林地區(qū)同樣是攜帶瘧疾和其它病原體的昆蟲理想的繁殖溫床。

有人聲稱,棕櫚樹種植園可以作為原始森林的有效替代物。但科學(xué)研究表明,“傳人疾病的蚊蟲媒介的數(shù)量在遭到森林砍伐的棲息地中占據(jù)過高比例”,并且“蚊蟲傳播疾病的爆發(fā)次數(shù)與增加油棕種植園的土地面積之間存在正相關(guān)關(guān)系。”[7]

為種植棕櫚油而非法砍伐森林

圖片來源:ADPartners

由此可見,森林不僅僅是樹木——它們是極其復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng),其生態(tài)功能無法用其它經(jīng)濟(jì)林木簡單替代。森林其中一項重要功能就是限制蚊蟲傳播疾病的擴(kuò)散和病毒的溢出效應(yīng)。正如羅德里克·華萊士(Roderick Wallace)和他的同事們主張的,要實現(xiàn)真正的可持續(xù)性,政策和措施必須優(yōu)先考慮“保護(hù)森林的功能,而不是徒有一派森林的景觀。”

二

流行病機(jī)器

新型人畜共患疾病的出現(xiàn)與家禽、豬、牛的工業(yè)化養(yǎng)殖密不可分。

今年3月,美國最大的雞蛋生產(chǎn)商“加州-緬因食品公司”(Cal-Maine Foods)報告稱,其在德克薩斯州的一家雞蛋工廠的雞感染了高致病性甲型禽流感,即我們俗稱的禽流感。為阻止感染擴(kuò)散,該公司撲殺160萬只雞。這只是當(dāng)前禽流感疫情中最近一次大規(guī)模撲殺。自2022年初以來,在美國和加拿大已有超過1億只養(yǎng)殖雞和無數(shù)野生禽類死亡。

【原注】病毒命名

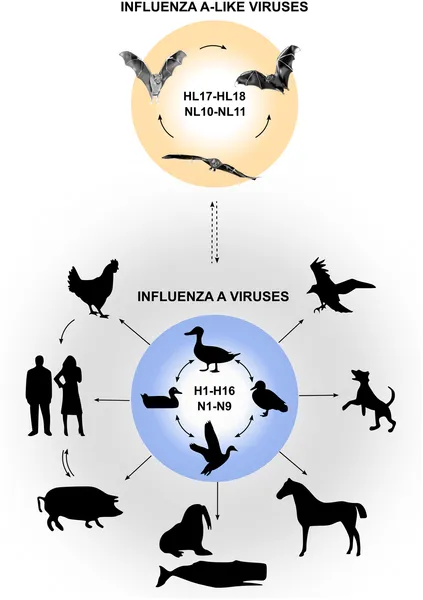

流感病毒有四種類型:甲乙丙丁(ABCD)。甲型是最常見、也是癥狀最為嚴(yán)重的類型。而具有不同特性和效應(yīng)的亞型,是根據(jù)病毒表面的血凝素(H)和神經(jīng)氨酸酶(N)蛋白質(zhì)特性命名的。例如,A(H7N2)是一種A型流感病毒亞型,它具有H-7和N-2兩種蛋白質(zhì)。目前已鑒定出超過130種A型亞型,每種亞型又有多種形態(tài),稱為分支或群體。

加州-緬因食品公司在美國有42處“生產(chǎn)基地”,飼養(yǎng)4400萬只母雞,每年產(chǎn)蛋量超過130億枚。2023年,該公司的銷售額達(dá)到31億美元,毛利潤為12億美元。在這種情況下,德克薩斯州損失的160萬只雞只是小事一樁——當(dāng)美國政府回應(yīng)農(nóng)企的游說,為禽流感爆發(fā)期間宰殺的雞提供補(bǔ)償時尤為如此。數(shù)百萬只死亡的雞只是一項商業(yè)成本,而且并不高。

水禽雖然攜帶流感病毒數(shù)百年,但從未因此生病。然而,當(dāng)被稱為H5N1的變異株于1996年在中國南方的養(yǎng)殖鴨群中出現(xiàn)后,它迅速演變成一種對家禽傳染性高且致命的病毒。隨后,它又傳回野生鳥群,在全球蔓延的過程中持續(xù)變異。這種疾病主要感染家禽,但在2003年至2019年間,17個國家報告了861例人類病例,其中455人不幸死亡。

野生水鳥將病毒傳播給其它物種

圖片來源:Ma W等

2009年,一種流感變種在美國和墨西哥的豬身上首次出現(xiàn),隨后感染了全球數(shù)百萬人,造成15萬至57.5萬人死亡。

自20世紀(jì)90年代末以來,H5N1的新型高致病性變種已成為歐洲、非洲、亞洲和北美洲禽流感的主要病原體,導(dǎo)致了數(shù)百萬家禽死亡。2024年4月,美國農(nóng)業(yè)部報告稱,該病毒首次感染了奶牛。5月8日,美國疾病控制與預(yù)防中心(CDC)報告稱,9個州的36個奶牛場受到H5N1病毒的影響。但這一數(shù)字肯定被低估了,因為許多經(jīng)營者拒絕對奶牛進(jìn)行檢測或報告感染情況。

德克薩斯州的一名奶制品工人是已知的第一例H5N1病毒從哺乳動物傳播給人類的病例,但同樣,由于人類得了這種流感癥狀較輕且持續(xù)時間短,可能有其他傳播病例未被報告。目前該病毒對人類健康的風(fēng)險較低,但正如流行病學(xué)家邁克爾-米納(Michael Mina)所指出的,“牛群間的不受控制的傳播意味著病毒正日益向人類發(fā)起攻擊。反過來,每一次人類接觸都為新的變異提供了機(jī)會,而新的變異又可能促成人與人之間的傳播......盡管目前H5N1病毒大流行的風(fēng)險可能較低,但如果不采取行動,后果可能是災(zāi)難性的”。

在20世紀(jì)后半葉之前,禽流感病毒傳染給家養(yǎng)的雞或豬,很快就會陷入死胡同,無法繼續(xù)傳播。因為幾乎所有的雞都是在家庭農(nóng)場中飼養(yǎng)的,每群只有幾十只:400只已經(jīng)算龐大了。豬的數(shù)量要少得多。因此,即使病毒具有高度傳染性,它也很快就無法感染新宿主了。

隨著被稱為 “一萬年來動物與人類關(guān)系最深刻的改變”——集中式動物飼養(yǎng)場(Concentrated Animal Feeding Operations---CAFO)(更準(zhǔn)確地說是工廠化養(yǎng)殖場)的迅速擴(kuò)張,這種情況發(fā)生了改變。

美國的集中式動物飼養(yǎng)場(CAFO)

圖片來源:U.S. EPA

如今,少數(shù)幾家巨型企業(yè)控制著肉雞和蛋雞的生產(chǎn)。典型的養(yǎng)雞場里,數(shù)十萬只雞被塞進(jìn)連窗戶都沒有的雞舍里,幾乎沒有活動空間。到20世紀(jì)末,北美的家禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化,工業(yè)化養(yǎng)殖場的生產(chǎn)方式被廣泛效仿,尤其是在東南亞和中國。

20世紀(jì)90年代起,養(yǎng)豬業(yè)的轉(zhuǎn)變甚至更為迅速。“1992年,美國只有不到三分之一的豬是在擁有超過兩千頭豬的農(nóng)場飼養(yǎng)的,但到了2004年,五分之四的豬來自這種巨型養(yǎng)殖場;到了2007年,這一比例上升到95%。“食物與水觀察”(Food&Water Watch)組織的一項分析發(fā)現(xiàn),1997年至2007年間,工廠化養(yǎng)殖場每天新增生豬4600頭,總數(shù)超過6200萬”[8]。

全世界有四分之三的牛、雞、豬和羊都是在封閉的工業(yè)養(yǎng)殖場中飼養(yǎng)的。在美國,這個比例更高,超過99%的雞和98%的豬都是這樣飼養(yǎng)出來的。

這些工業(yè)化系統(tǒng)以快速生長為目標(biāo)飼養(yǎng)這些家禽家畜,在消耗最少飼料的情況下產(chǎn)出穩(wěn)定數(shù)量的肉或蛋。由于以利潤為導(dǎo)向地培育品種,工廠化養(yǎng)殖場里的牲畜已經(jīng)失去了其野生祖先一半以上的遺傳多樣性,有著同樣的基因,因此對新病毒感染的反應(yīng)也相似——只要某種病毒能感染一只牲畜,那么這種病毒無需變異就能感染所有牲畜。如果一個大型雞舍里有一只雞感染了禽流感,其余大部分都會在幾天內(nèi)死亡。

工廠化養(yǎng)殖場系統(tǒng)就是一臺幾近完美的制造流行病的機(jī)器,完美得難以指摘。正如羅布·華萊士所寫:“我們的世界被數(shù)以百萬計的集中飼養(yǎng)的豬和家禽所包圍,它們擠成一團(tuán),這種生態(tài)環(huán)境幾乎是多種致命流感毒株進(jìn)化的完美溫床”。

雖然并非有意設(shè)計,但是整條生產(chǎn)線的組織都在加速病原體毒力的進(jìn)化和后續(xù)傳播。培育食用動植物基因單一化,使得牲畜和植物的基因組幾乎完全相同,這樣消除了群體中的免疫防火墻——種群基因的多樣性本可以減緩病原體傳播速度。而現(xiàn)在,病原體可以圍繞常見的宿主免疫基因型迅速進(jìn)化。

與此同時,擁擠的環(huán)境還會抑制免疫反應(yīng)。工廠化養(yǎng)殖場中更大的牲畜種群規(guī)模和密度給擴(kuò)大傳播和反復(fù)感染大開方便之門。任何工業(yè)化生產(chǎn)都意味著高吞吐量,這為從畜舍、農(nóng)場到地區(qū)各個層級提供了不斷更新的易感染動物,從而讓病原體可以進(jìn)行無上限的致命性進(jìn)化。將大量牲畜飼養(yǎng)在一起,實際上會獎勵那些最有能力消滅它們的病菌。降低屠宰年齡,例如將雞的屠宰日齡降至六周,很可能會選擇出能夠在更強(qiáng)大的免疫系統(tǒng)中存活下來的病原體。[9]

美國國際開發(fā)署協(xié)助阿富汗希爾曼德省將最先進(jìn)的家禽農(nóng)場從政府所有權(quán)過渡到私人投資者 | 圖片來源:USAID Afghanistan

同樣,由非營利性農(nóng)業(yè)科技委員會贊助的一個跨學(xué)科工作組也得出了類似結(jié)論:

現(xiàn)代集約化生產(chǎn)系統(tǒng)的一個主要影響是,它允許來自致命祖先的病原體得到快速選擇和擴(kuò)增(經(jīng)常是通過微小的變異),因此,疾病傳播以及侵入的風(fēng)險越來越大……簡而言之,由于畜牧業(yè)集約化,全球疾病風(fēng)險正在增加。[10]

人畜共患傳染病的加速出現(xiàn)與家禽、豬和牛的工業(yè)化養(yǎng)殖密不可分,而工業(yè)化本身又與資本罔顧代價的擴(kuò)張密不可分。大公司之所以能每年攫取49億美元(嘉吉公司)、44億美元(JBS食品公司)和41億美元(泰森食品公司)的利潤,是因為它們將流行病和污染的成本轉(zhuǎn)嫁給了整個社會。只要工業(yè)化養(yǎng)殖場能帶來這樣的回報,農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)就會繼續(xù)將流行病視為可接受的經(jīng)營成本。

正如羅布·華萊士所說,農(nóng)業(yè)企業(yè)與流感結(jié)成了戰(zhàn)略聯(lián)盟。大型食品公司正在與公共衛(wèi)生開戰(zhàn),而公眾健康正在節(jié)節(jié)敗退。

三

中國的畜牧業(yè)革命

幾乎所有的養(yǎng)殖活動都在封閉的設(shè)施中大規(guī)模進(jìn)行,這使得大流行病幾乎不可避免。

幾個世紀(jì)以來,非洲豬瘟(ASF)一直在撒哈拉以南的非洲的野豬和家豬中流行。20世紀(jì)初,非洲豬瘟從野豬傳染給了殖民者從歐洲進(jìn)口到肯尼亞的馴養(yǎng)豬。從那時起,世界各地都爆發(fā)了疫情,有些是由野豬引起的,有些則是由人類運輸受感染的豬或被污染的飼料引起的。目前還沒有針對此病的療法或疫苗,受感染的豬幾乎百分之百死亡。

2018年8月,當(dāng)中國東北的養(yǎng)豬場生豬確診感染非洲豬瘟后,中國政府立即下令撲殺該地區(qū)所有生豬,共計38,000頭。不幸的是,隨后的基因分析證明,這種疾病已經(jīng)在未被發(fā)現(xiàn)的情況下傳播了幾個月,因此撲殺為時已晚。病毒已經(jīng)開始傳播。很快,每個省都爆發(fā)了疫情,瘟疫蔓延到亞太地區(qū)的其他14個國家。官方數(shù)據(jù)顯示,2018年至2019年間,中國的養(yǎng)殖豬數(shù)量下降了28%,從4.28億頭降至3.1億頭。豬肉產(chǎn)量急劇下降,作為中國最受歡迎的肉類,豬肉的零售價格上漲了一倍多[11]。

非洲豬瘟的迅速蔓延是中國畜牧業(yè)劇變的直接結(jié)果。由于封閉式大規(guī)模生產(chǎn)的普遍采用,類似非洲豬瘟的大流行幾乎不可避免。

非洲豬瘟?xí)r期中國的一處肉類市場,豬肉價格走高,市場張貼相關(guān)說明 | 圖片來源:SCJiang

我認(rèn)為,近幾十年來,中國的農(nóng)業(yè)部門已明顯資本主義化。畜牧業(yè)尤其如此,泰森食品公司(Tyson Foods)和其他美國農(nóng)業(yè)食品公司開發(fā)的生產(chǎn)模式幾乎被普遍采用。

轉(zhuǎn)型始于1978年,毛澤東時代的農(nóng)村公社被解散,取而代之的首先是小農(nóng)戶模式,然后是基本不受監(jiān)管的市場體系,數(shù)百萬個小農(nóng)被農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)擠出市場。在畜牧業(yè)方面,這一變化首先影響到家禽生產(chǎn)。“直到20世紀(jì)80年代中期,家禽養(yǎng)殖一直是農(nóng)村家庭補(bǔ)充其他農(nóng)業(yè)活動的副業(yè)。數(shù)百萬小農(nóng)戶們每家養(yǎng)殖幾只、最多幾十只雞。除了少數(shù)國營農(nóng)場外,沒有大規(guī)模的商業(yè)家禽養(yǎng)殖場。1985年至2005年間,7000萬小家禽養(yǎng)殖戶退出了這一行業(yè)。在15年內(nèi)(1996-2011年),中國的肉雞養(yǎng)殖場總數(shù)減少了75%”[12]。

中國大多數(shù)養(yǎng)雞場規(guī)模仍然較小,但現(xiàn)在大多數(shù)肉雞都在室內(nèi)飼養(yǎng),成千上萬只家禽被關(guān)在狹小的空間內(nèi)。雞蛋生產(chǎn)也很集中:2022年底,當(dāng)時擁有2060萬只蛋雞的北京德青源宣布計劃將蛋雞數(shù)量增加兩倍,這將使其成為世界上最大的雞蛋生產(chǎn)商。

豬肉生產(chǎn)也發(fā)生了類似的變化。“直到1985年,中國95%的豬肉都是由小農(nóng)戶生產(chǎn)的,他們每年飼養(yǎng)不到5頭豬......2015年,豬肉行業(yè)主要由中型家庭養(yǎng)殖場(年出欄500頭以下)、大型商業(yè)養(yǎng)殖場(年出欄500-10000頭)和特大型養(yǎng)殖場(年出欄10000頭以上)組成”[13]。

與美國的肉類生產(chǎn)商不同,中國企業(yè)無需嘗試各種工業(yè)化方法:他們迅速采用了西方農(nóng)業(yè)企業(yè)開創(chuàng)的最成功的方法。中國的集中飼養(yǎng)場 “與世界各地的工業(yè)化養(yǎng)殖場一樣,使用同樣的材料,采用相同的藍(lán)圖,按照同樣的現(xiàn)代生產(chǎn)理念建造,中國的集中飼養(yǎng)場看起來就像愛荷華州的集中飼養(yǎng)場,但有時規(guī)模更大,建筑群更龐大、更緊密”[14]。

中國的農(nóng)業(yè)企業(yè)利用美國開發(fā)的方法在產(chǎn)量上超過了美國。如今,中國生產(chǎn)的豬肉和雞蛋占世界總產(chǎn)量的一半以上,中國農(nóng)業(yè)企業(yè)正在向全球擴(kuò)張。2013年,中國企業(yè)雙匯國際以47億美元收購了美國農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)巨頭史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods),合并后的WH Foods是全球最大的豬肉生產(chǎn)商。

中國的肉類生產(chǎn)尚未像北美那樣集中,但最常見的商業(yè)模式是直接照搬西方農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)巨頭開發(fā)的承包計劃。縱向一體化公司(在中國被正式稱為“龍頭企業(yè)”,令人聯(lián)想到舞龍儀式中的龍頭地位)向合同農(nóng)戶提供雛雞、仔豬、飼料、抗生素和其他投入品,而合同農(nóng)戶則按照公司的要求飼養(yǎng)牲畜。正如理查德·盧翁廷(Richard Lewontin)所言,在這種安排下,簽約農(nóng)民看似獨立,但實際上“對勞動過程或被異化的產(chǎn)品沒有任何控制權(quán)”。龍頭企業(yè)制度使農(nóng)民“從獨立的生產(chǎn)者……變成了沒有選擇權(quán)的無產(chǎn)者”[15]。

在肉類生產(chǎn)向大型集中設(shè)施集中的同時,交通基礎(chǔ)設(shè)施也在迅速擴(kuò)張。“例如,2000年,中國有140萬公里的鋪面公路,到2019年,這一數(shù)字增加了兩倍多,達(dá)到480萬公里。鐵路建設(shè)速度更快,從2000年到2019年,鐵路里程從1萬公里增加到13.9萬公里”[16]。這些運輸網(wǎng)絡(luò)使動物和動物產(chǎn)品能夠迅速從農(nóng)場運往城市市場;同時,正如非洲豬瘟和新冠肺炎大流行所表明的那樣,它們也使傳染病能夠迅速傳播,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其原產(chǎn)地,超過公共衛(wèi)生措施及時干預(yù)的速度。

目前,一些最大的龍頭企業(yè)正在建造更大規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)施。例如,新希望集團(tuán)在北京附近新建成的三棟五層“豬酒店”每年可飼養(yǎng)多達(dá)12萬頭豬;廣西揚(yáng)翔在貴港附近的多棟多層建筑群不久將成為世界上最大的養(yǎng)豬場,可飼養(yǎng)3萬頭母豬,每年生產(chǎn)80多萬頭仔豬。

2023年2月,紐約時報報道了中國中部農(nóng)村一座26層集中養(yǎng)殖建筑 | 圖片來源:Farm Policy News

如前幾期文章所述,將成千上萬只基因相同的禽類或動物關(guān)在密閉的設(shè)施中,為新傳染病的變異、出現(xiàn)和傳播創(chuàng)造了理想的條件。美國發(fā)明的“大流行病機(jī)器”在中國找到了新家。

工廠化運營、巨額資本投入、松懈的環(huán)境管控和國家支持都促成了肉類生產(chǎn)的驚人增長。1980年至2010年間,養(yǎng)殖動物和禽類數(shù)量增加了兩倍,工業(yè)化養(yǎng)殖場的數(shù)量增加了70倍[17]。大規(guī)模生產(chǎn)降低了零售價格,使數(shù)億人負(fù)擔(dān)得起蛋白質(zhì),而這些人以前只有在特殊場合才能吃到肉。“1980至2010年間,人均肉類、牛奶和雞蛋消費量分別增長了3.9倍、10倍和6.9倍,這是迄今為止世界上同期最大的增幅”[18]。

但正如卡爾·馬克思所寫,利潤體系就像一個“猙獰的異教徒,不飲甘露,只從被殺者的頭顱中飲用”。資本主義的增長總是伴隨著致命的代價。除了膳食脂肪增加對健康造成的嚴(yán)重影響之外,豬和家禽的商品化還污染了水、空氣和土壤,改變了許多土地的用途,從人類食物變成了動物飼料,增加了化石燃料的排放,迫使數(shù)百萬破產(chǎn)的農(nóng)民遷移到城市貧民窟,并導(dǎo)致禽流感、非典、豬瘟和新冠肺炎等傳染病的大規(guī)模爆發(fā)。

簡而言之,被地球系統(tǒng)科學(xué)家稱為 “大加速 ”的全球生態(tài)破壞正在將人類推向一個“大病變”時代。除非做出根本性的改變,否則我們可以預(yù)見,新冠肺炎不會是最后一次全球大流行病,也還不是最致命的一次。

參考文獻(xiàn):

[1] Michael Williams, Deforesting the Earth: From Prehistory to Global Crisis: An Abridgment (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 395.

[2] April Fisher, “Deforestation and Monoculture Farming Spread COVID-19 and Other Diseases,” Truthout, May 12, 2020.

[3] Robert G. Wallace, Dead Epidemiologists: On the Origins of COVID-19 (New York: Monthly Review Press, 2020), 30–31.

[4] Andreas Malm, Corona, Climate, Chronic Emergency: War Communism in the Twenty-First Century (London New York: Verso, 2020), 35, 42, 43.

[5] Rob Wallace et al., “COVID-19 and Circuits of Capital,” Monthly Review 72, no. 1 (May 1, 2020): 1–15.

[6] World Health Organization and Convention on Biological Diversity, Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health. S State of Knowledge Review (Geneva: World Health Organization, 2015), 39.

[7] Nathan D. Burkett-Cadena and Amy Y. Vittor, “Deforestation and Vector-Borne Disease: Forest Conversion Favors Important Mosquito Vectors of Human Pathogens,” Basic and Applied Ecology 26 (February 2018): 101–10; Serge Morand and Claire Lajaunie, “Outbreaks of Vector-Borne and Zoonotic Diseases Are Associated With Changes in Forest Cover and Oil Palm Expansion at Global Scale,” Frontiers in Veterinary Science 8 (March 24, 2021): 661063.

[8] Wenonah Hauter, Foodopoly: The Battle over the Future of Food and Farming in America (New York: New Press, 2012), 171.

[9] Rob Wallace et al., “COVID-19 and Circuits of Capital,” Monthly Review 72, no. 1 (May 1, 2020): 1–15.

[10] Council for Agricultural Science and Technology, “Global Risks of Infectious Animal Diseases,” Issue Paper, February 2005, 6.

[11] Fred Gale, Jennifer Kee, and Joshua Huang, eds., How China’s African Swine Fever Outbreaks Affected Global Pork Markets, Economic Research Report Number 326, 2023, 12, 25.

[12] Chendog Pi, Zhang Rou, Sarah Horowitz, “Fair or Fowl? Industrialization of Poultry Production in China,” Global Meat Complex: The China Series (Institute for Agriculture and Trade Policy, February 2014), 21.

[13] Brian Lander, Mindi Schneider, and Katherine Brunson, “A History of Pigs in China: From Curious Omnivores to Industrial Pork,” The Journal of Asian Studies 79, no. 4 (November 2020): 11–12.

[14] Mindi Schneider and Shefali Sharma, “China’s Pork Miracle? Agribusiness and Development in China’s Pork Industry,” Global Meat Complex: The China Series (Institute for Agriculture and Trade Policy, February 2014), 31.

[15] Richard C. Lewontin and Richard Levins, Biology under the Influence: Dialectical Essays on Ecology, Agriculture, and Health (New York: Monthly Review Press, 2007), 340.

[16] Li Zhang, The Origins of COVID-19: China and Global Capitalism (Stanford, California: Stanford University Press, 2021), 34.

[17] Zhaohai Bai et al., “China’s Livestock Transition: Driving Forces, Impacts, and Consequences,” Science Advances 4, no. 7 (July 6, 2018): 7.

[18] Bai et al., “China’s Livestock Transition.”

—END—

文章來源:Climate & Capitalism

原文鏈接:

https://climateandcapitalism.com/?s=Capitalism%E2%80%99s+New+Age+of+Plagues

原文標(biāo)題:

Capitalism’s New Age of Plagues

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號