長久以來,人們對集體經濟的一個習慣性詬病是:集體經濟都是靠能人,缺乏可持續性。如果這個能人不在了,集體經濟就會垮掉。那么在嘎措,有沒有“人亡政息”的問題呢?我們又該如何看待干部和制度的辯證關系,到底是好干部重要,還是好制度重要?

一、工分細則怎么定,不是干部說了算

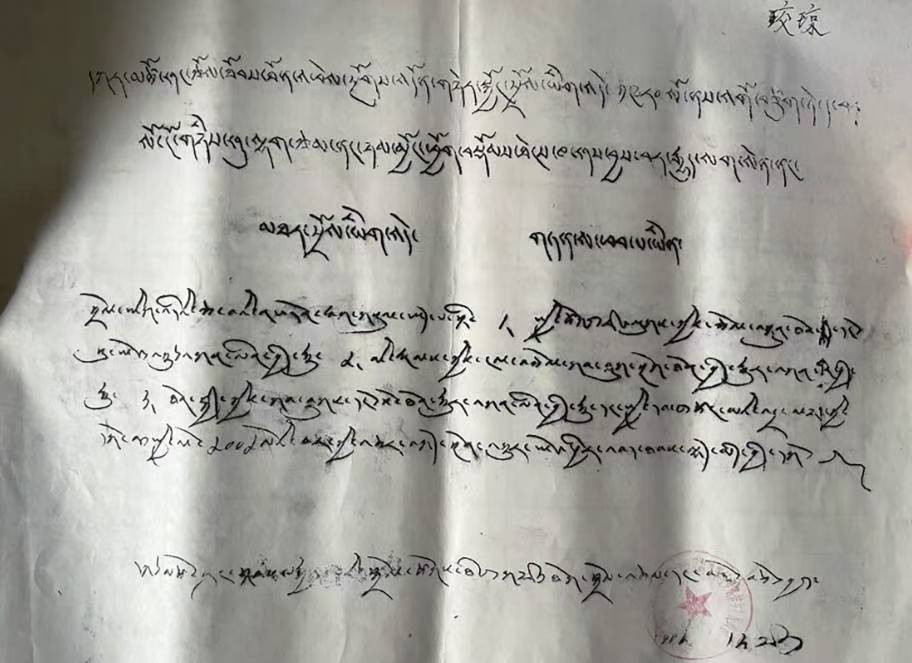

今天嘎措執行的《工分細則條例》(以下簡稱《條例》)是嘎措干部和群眾40多年來逐步創立和完善的制度成果。關于《條例》的創立過程,我們有著強烈的好奇心,總是問為什么會有這樣或那樣的措施,對此,白瑪老書記總是毫不猶豫地回答:“一切從實際出發!”在人民公社時期,《條例》的產生源于公社集體經濟運行的實際需求;20世紀80年代后,在全國絕大部分地區解散集體經濟的環境下,嘎措不僅沒有放棄集體經濟,反而與時俱進不斷完善《條例》,使得《條例》更加精準地落實按勞分配。

《條例》的更新并不是干部說了算,每隔一兩年,嘎措都要召開全鄉群眾大會和人民代表大會,根據群眾意愿,對《條例》做一些增刪、修改或調整。在召開全鄉人民代表大會之前,每個代表都要在自己的親朋好友、左鄰右舍中征求和匯總意愿,最后在全鄉人民代表大會上進行討論,確定更新方案。

更新《條例》涉及的內容非常細,更新的主要目的是根據實際情況,使《條例》能夠更加精準地落實多勞多得、兼顧勞動均衡的原則,既保障公平公正又能調動勞動者積極性。比如1984年以前,《條例》規定,按勞動日來計算工分,只要你今天去了放牧點,就和其他到崗人員有一樣的工分,不管你放的是200頭羊還是1000頭羊;后來《條例》改成了按放牧數量和牧產品產量(如酥油的重量)來計算工分,使多勞多得的原則落實得更加精準。再比如,以前放牧點上的牛羊不管有沒有走丟或者被野生動物殺害,放牧人都沒有損失,而現在如果少了牛羊,放牧人就要被扣工分,目的是保證放牧人對所放畜群更加負責。又比如,由于放牦牛、擠羊奶等工種的勞動強度大,愿意干這些活的人比較少,因此每開一次群眾大會,都會適當增加這類工種的工分。

二、干部工資發多少,群眾說了算

在歷年的集體經濟實踐中,嘎措還摸索出一種循環監督模式:各生產小組組長監督組員,村干部監督生產小組組長,群眾監督村干部。在這一監督模式中,尤其可稱道的是群眾監督村干部這一環節:村干部將基本工資全部上交給集體(其他的績效收入、獎勵補貼等可自己留用),年終全民通過評議決定干部的工分等級,干部根據評議的工分等級獲得他/她當年的收入。

以二村的村黨支部第二書記扎西桑珠為例,他拿到的基本工資要全部上交給集體。到了年末,二村的所有勞動力按工分多少排名,比如拉姆第一名,共掙得5000個工分;措姆第二名,共掙得4500個工分……這樣一直排下來,通常要排到第11名,工分也就分為11等。然后村集體召開全民會議,以無記名的方式給二村的6名干部投票。如果群眾覺得扎西桑珠全年的工作表現優異,就給他投一等;如果群眾覺得他工作做得不夠細致認真,就給他投二等或三等;認為他做得很差就投更低的等次。最后,將群眾的投票加以匯總,半數以上的票投了幾等就定為幾等。假設一半以上群眾投了扎西桑珠一等,那么他最后得到的工分就和第一名拉姆一樣,他將按拉姆的工分來分得現金和實物。

通常來說,村干部們按照群眾投票決定的工分所得到的收入比國家發的基本工資要高,因而村干部們對于群眾決定村干部工分的民主監督機制從未有怨言,他們不會因上交給集體基本工資而遭受經濟損失。

在老書記領導時期,集體文化、日常性的思想教育也有利于干群關系的良性發展。當時,人民公社開展過很多的思想教育活動,平均每周舉辦一次意識形態方面的會議,主要是教育干部和群眾要愛公社,愛國家。那時候有個口號叫“以公社為家,以牲畜為兒子”。此外,黨員每年年底要進行一次自查自糾,黨員年初要做出具體承諾,到年底的時候,集體會召開群眾大會檢查他們的承諾有沒有執行到位。今天,集體制度仍在持續,然而集體文化和集體思想教育卻頗為凋落了。老書記說出了他的看法:

在那個時期,老百姓第一個是比較喜歡學習,第二個是只要開會,每個人都會發言,表態欲望強,會毫不猶豫地說一些,比如說為整個集體的發展提一些意見。不像現在畏畏縮縮的,有些話敢說不敢說的,那時候所有社員都會發言,那是非常好的,現在做不到。

老書記的見解說明,集體體制保持長期可持續性不僅需要一個有效的經濟管理制度,也需要與之相適應的集體的思想和文化。今天,集體制度仍在持續,然而集體文化和集體思想教育卻有待重建,也正在重建中。

三、新生代干部如何繼往開來?

嘎措鄉時任書記冰酒是一位“80后”,畢業于西藏大學,西藏自治區山南市貢嘎縣人。2015年11月,冰酒開始擔任嘎措鄉鄉長,2017年9月升任鄉黨委書記。冰酒書記中等身材,熱情幽默,漢語說得很流利。平常他總是煙不離手,雖然外表有些不羈,喜歡說笑,但做起事來卻很周到細心。作為一名外來干部,冰酒書記是如何適應集體體制的,作為嘎措集體經濟的領頭人,他又做了哪些開創性的工作呢?

在走訪期間,我們發現,村民不論男女老少,見到冰酒書記都親切地和他打招呼、擁抱,向他傾訴家中的瑣事,反映村里的境況,完全沒有把他當一個外人,而是真心地喜愛他、尊敬他。

那么,他有沒有碰到過難“對付”的村民呢?冰酒書記雖然年輕,但基層工作經驗豐富,在遇到比較難“對付”的村民時,沒有選擇繞著走,而是經常和他們斗智斗勇。在嘎措一村,一對夫妻離異,丈夫帶著大女兒搬到二村生活,并重新組建了家庭。妻子拉珍(化名)和小女兒卓瑪(化名)在一村生活,是一村的貧困戶。不幸的是,拉珍有精神障礙,情緒不穩定,容易和人發生口角。卓瑪2014年中學畢業后,生了個女兒,拉珍便將她和外孫女鎖在家里,不讓卓瑪干活,也不讓她出門。正因如此,她們家經濟更加拮據,是嘎措鄉最貧困的牧戶之一。冰酒書記了解到情況以后,認為這樣不行,必須讓卓瑪繼續讀書、上職校,畢業以后好給她在村里安排工作,讓她掙工分。為了讓卓瑪能繼續上學,書記和拉珍來回溝通了許多次,“斗”到最后書記終于“贏”了,拉珍同意讓卓瑪出去讀書。如今卓瑪從職校畢業,又繼續讀中專。在“斗爭”的過程中,書記耐心誠懇的態度贏得了拉珍的信任,拉珍對書記不再有隔閡和戒備心。別的干部進不了拉珍家的門,但是書記可以。書記不時去她家坐坐,幫她看看存折上的存款數目,提醒她不要亂花錢。書記還做通了大女兒的工作,讓她回來和母親、妹妹一起生活,并把她安排在工分最高的放牧點上。慢慢地,拉珍的精神狀態和全家的物質生活條件都有了好轉。

在冰酒來到嘎措鄉之前,鄉里的干部可以享受一些額外的福利,比如每年年底,干部每人可以分得8只羊、1頭牛、15斤奶渣和20斤酥油等實物福利。如此一來,20位左右的鄉干部每年光羊就要消耗掉一兩百只,這是個不小的數目。2016年,冰酒在擔任嘎措鄉鄉長的第二年就召開干部職工大會,將此福利取消,干部們若要吃牛羊肉必須按雙湖縣市場價格——而不是集體給社員的內部價——向公社購買。冰酒書記認為:“老百姓一年到頭那么辛苦,干部不能占群眾的便宜。國家給我們的工資不低,想吃完全可以買嘛。”從此,這項干部福利終結了。

調研中,我們觀察到哪怕在放牧點上吃了一杯酸奶,冰酒書記也要自己付錢。在工作中,他始終踐行著“不拿群眾一針一線”的黨員優良作風,沒有拿過公社的一斤肉、一斤酥油,這也讓兩個村的干部和群眾更加欣賞他、信任他。

冰酒書記心疼辛苦的百姓,遇到災情險情,畜群受野牦牛、棕熊襲擊等突發事件,他也是第一個趕去處理,幫助受災群眾,安撫放牧人員情緒,等等,用某位駐村干部的話來說,“鄉里的事情,都是書記在管”。我們在其他地區調研時,有干部在,群眾往往不敢說話,但在嘎措,有冰酒書記在,群眾更加暢所欲言,相互信任的干群關系可見一斑。

四、干部與制度的辯證關系

自2002年白瑪書記退休至今,嘎措鄉一共經歷了7任書記。關于干部與制度的辯證關系這個問題,我們同白瑪和冰酒兩位書記先后進行了討論。白瑪書記最有發言權。據聞,白瑪書記年輕的時候體格強健,力大無比。他文能辯領導,武敢斗棕熊,在一窮二白的年代,帶領群眾將嘎措人民公社打造成高原上的幸福家園,名滿整個西藏自治區。老書記只是謙虛地說:“不是說我那個時候怎么能干,但是我這一生真的是奉獻給嘎措人民了。”其實,嘎措人民公社的集體制度、工分細則是由他和得力班子一起起草、修改、制定的,后來在實踐中不斷完善,比如由公社贍養的養老制度就是老書記提出來的,這一牧民退休制度在當時乃至今天都十分先進和人性化。

在談及干部與制度的辯證關系時,老書記打了一個很形象、很到位的比喻:

假如人民公社是一輛汽車,領導就好比發動機。人民公社(這輛車)能不能很好地運行,最主要在于有沒有一個好的領導班子。與此同時,制度也是很重要的,二者相輔相成。如果領導沒有積極性和責任心的話,不管有什么樣的制度,人民公社還是搞不了;但是(如果)領導特別有能力,特別能干,卻沒有一個詳細的制度的話,也是不行的。

嘎措兩個村的差異似乎正說明了“領導就好比發動機”的見解。我們發現嘎措鄉兩個村雖然制度一樣,但是二村相較于一村,集體感更強,只有兩名脫離集體的單干人員,大大少于一村的37名。在每季度分工時,二村總是快速有效地完成,很少需要調整,但一村領導總要做很多人的思想工作才能將工作安排下去,許多人不愿意被分配到比較辛苦的工種。這些情況會影響集體經濟是毫無疑問的,那為什么會有這些現象呢?白瑪書記認為,主要原因在于一村的村領導缺乏集體意識和責任心,因而就沒有辦法和手段去控制單干和不服從分配的人,老書記說:“村領導可以認真地去開展思想工作,努力去說服那些人,如果是一個沒有責任心的領導,根本不知道怎么去教育這些人,他想不出思想教育的內容。出去的人越多,人們就越不把領導當回事。”

總之,老書記認為,集體經濟最核心的問題是領導,是組織人員,一個好的領導團隊是實現集體經濟健康發展的關鍵,要將制度真正地落實下去。

冰酒書記也承認領導的重要作用,作為一個“80后”,作為一名外來干部,他“邂逅”了嘎措的集體經濟,并逐漸認識它、認同它,為它努力。或許是因為有這樣的經歷,冰酒書記說:“我覺得制度比干部重要,只要有扎扎實實的制度,領導雖然沒什么能力,但是大家都能把制度貫徹落實的話,就行。沒有一個好的制度,領導能力再強也不行。”

從對兩位書記的訪談和嘎措鄉的變遷中我們可以發現,領導團隊、制度和文化是引導集體經濟走向成功的“三駕馬車”,三者相輔相成,缺一不可。一個優秀的領導團隊是一個良好的發動機,能驅動制度發揮最大的作用;一個好的制度既能保障社會公平,也能使得干部愿意接受群眾監督、把群眾監督落到實處,讓干部愿意為人民服務;與此同時,平等合作、富有凝聚力、關愛集體的團體文化是集體經濟能吸引人、留住人的必備法寶。在老書記的記憶里,集體文化是這樣子的:過去老百姓的日子雖然過得清苦,但是老百姓的心情是非常好的,上進心、積極性都特別強。一年四季,老百姓最高興的日子,并不是年終分紅的時候,而是入秋剪羊毛的那幾日。每到此時,所有老百姓都聚在一起,一邊剪羊毛一邊唱勞動歌,剪完了還有很多娛樂活動,包括體育競賽、民歌比賽等。大家宰殺牛羊,吃上當年的第一塊新鮮肉,做酥油、奶渣,喝青稞酒,男女老幼一起分享最豐盛的食品。

這樣的集體是令人向往的,也是值得嘎措群眾去珍愛、維護的。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號