說起飯圈,大家腦海中浮現的,就是金錢、資本、流量、腦殘粉這些詞,應該說,用它們來解釋內娛的亂象,有說服力,但說服力很不夠,因為全世界都有這些東西。

但像內娛這種能在這炎炎濁世中,爆發出一股泥石流的, 能在經濟下行時,集體勇攀消費高峰的,能讓億萬少女,翻江倒海誓死相隨的,在全世界不能說是罕見,基本可以說沒有。

而且,國家三令五申,重拳出擊,大力圍剿,雖然可見一時成效,然狡兔三窟,死灰復燃,隱隱有道高一尺魔高一丈之勢。

幾十萬一張門票的演唱會,擋不住粉絲的熱情,帶刀群毆、沖破安檢、當場昏厥,一言不合就咬人,讓人分不清這到底是喪尸圍城,還是發生了什么“零元購”。

那么,內娛飯圈到底有什么魔力,隨便就可以刮起一陣群體性羊癲瘋,搞得青出于藍而勝于藍,可以自信說一句在座各位都是辣雞,從而在寰球獨領風騷呢?

大家好,我是豐兄,這期就給大家聊聊飯圈文化。

飯圈的核心是偶像崇拜,但偶像崇拜不是今天才有的,80年代的地下,就有鄧麗君的《何日君再來》、羅大佑的《之乎者也》,這些所謂的“靡靡之音”,在大陸文青群體中傳開。

在港臺資本文化比較領先的時候,“四大天王”、小虎隊、Beyond這些偶像明星,就獲得了大批年輕人的喜愛,只要身體和腦子還沒有發育成熟,年輕躁動的荷爾蒙無處發泄,追星就必然會發生。

不過,那時候的追星只是一個單向行為,粉絲只能從雜志、照片、海報、音樂、電影上,看到偶像的新聞和傳奇,與明星沒有太多近距離接觸,追星過程也比較獨立,一般都是各追各的。

直到2005年,《超級女聲》的出現,打破了這種單向溝通,因為它是中國第一次以全民選秀的形式,讓粉絲可以通過手機短信對歌手投票,決定選手的出道命運。

超女與其說是一場真人秀,不如說是一款全民游戲,而且可以在線暢玩,永不下機。

它的游戲目標是晉級通關,游戲規則是賽制模式,要么淘汰,要么繼續,游戲裝備是短信投票,這是衡量人氣的量化指標。

最關鍵的,超女可以全時和互動,畢竟一檔電視節目再火,也不可能24小時播出,但隨著互聯網的興起,一切就不同了。、

貼吧可以全天候瀏覽超女話題,而且通過發帖、回復討論,彼此之間有了互動,還形成了一個個小圈子。

從2004年到2005年,這是貼吧的第二年,借助超級女聲,貼吧聚集了海量人氣,百度一躍超過新浪,成為全球最大中文網站。

互聯網來了,電視是會沒落的,選秀節目收視率一路下滑,偶像工業必須要迎來一場變革,并且尋找新的宿主。

2014年,事情正在起變化。

這一年,TFBOYS爆紅全國,EXO的中國成員吳亦凡、鹿晗、黃子韜,先后與SM娛樂公司解約,他們的粉絲也從韓國轉至中國本土,韓國飯圈文化正式進入中國。

在全世界,幾乎沒有一個明星擁有所謂的粉絲團名,但韓國是特例,他們有特定的粉絲團名、應援口號、應援棒、應援色,粉絲們自發組成一種凝聚力強、有系統性的組織。

從此,韓國完成了從古至今對中國最大的一場文化輸出。都說韓國人喜歡“偷”,但在飯圈文化方面,它確實是師父。

飯圈不能理解為極端追星,楊麗娟為了追星逼得父親跳海自殺,約翰·列儂更是直接被狂熱粉絲槍殺,這些都很病態,但他們是個體行為,狂犬吠日那種。

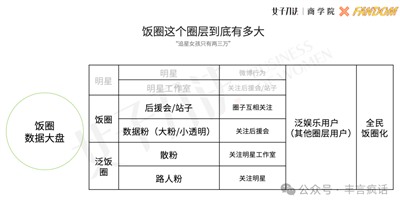

飯圈的關鍵在于“圈”,有一整套的操作系統,包括“應援”、“打投”、“反黑”、“氪金”。

沒有強大的組織運營能力,是不能夠稱之為飯圈的。

一個粉絲團主要分成前線、打投、反黑、控評幾個組。以最普通的打投組為例,他們會在微博超話或粉絲群里,發出每日的日常任務貼,其他粉絲就跟著引導去完成每天不同的任務,一般都是點擊偶像的微博詞條,在超話或偶像的微博點贊轉發和評論。

除了粉絲團,還有“小站”,小站是為了給偶像專門建立的賬號,小站最基本的是社交部門和設計部門,比較夸張的,還有有翻譯部、財政部、團購部、活動部等。

每個小站的重點也不一樣,有的專注于舉辦各種粉絲交流活動,有的注重于打榜,有的發布偶像近況。

為什么今天的演藝圈強調“流量至上”,而流量往往跟飯圈高度綁定。

因為飯圈改變了內娛的商業模式,“偶像—粉絲—商業平臺—娛樂經紀—營銷機構—廣告商—廠家”,這是一個閉環。

明星的人氣很重要,當商家聘請了一位明星,去代言公司旗下的產品,他要怎么去選擇呢?肯定是選最紅的,那么誰是最紅的?

第一,當然是流量,第二,就是流量背后的購買力,畢竟資本是要賺錢的。

所以,粉絲的沖榜能力和購買能力,就代表著明星的當紅程度,粉絲買的越多,就意味著明星越火。

說到這里,有些奇葩新聞就不難理解了,什么鄭爽胖了、鄭爽瘦了、鄭爽哭了、鄭爽拉了、鄭爽吃飯了、鄭爽唱歌了,這些屁大點事的馬桶新聞,都能上熱搜榜。

還有更瘋狂的,把一箱箱牛奶拆開,然后擰開瓶蓋,將牛奶倒進溝里,就是為了瓶子上的二維碼,因為掃描這個二維碼,就可以給《青春有你3》的偶像打榜投票,投票越多,“哥哥”就越有人氣,出道希望越大。

內娛飯圈如此瘋狂,開始向社會和文化中滲透,在全世界都搞出了自己的中國特色,人們百思不得其解,到底是哪里出問題了。

如果歸結于資本,這個答案只有50%正確,從根子上說,還跟我們的社會結構有關。

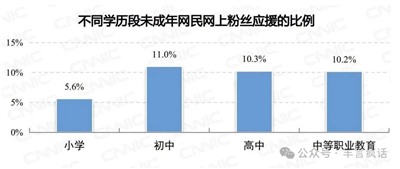

《2020 年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》 顯示,中國未成年網民參加粉絲應援比例達到 8%,其中主要參與者為初中生。

據《2021年中國粉絲經濟市場發展規模現狀及未來前景分析報告》,“90后”群體中“追星族”占26.78%,“95后”中這一比例上升至50.82%,而近七成的“00后”,都認為自己屬于“追星族”。

根據智研咨詢發布的粉絲調查顯示,超過六成的“00后”粉絲追星對象為偶像團體;超過25%的“00后”粉絲經常為偶像花錢,位列各年齡段粉絲第一;近15%的“00后”每月為追星花費5000元以上。

人們通常把1995年至2009年出生的一代人,稱為“Z世代”。

95后和00后的Z世代,就是形成飯圈的最主要群體,這代人有什么特點?他們是中國歷史上第一代,最接近歐美式原子家庭結構中出生的一個世代。

95前的年輕人,雖然很多也是獨生子女,但他們并不是在原子化社會中長大的。

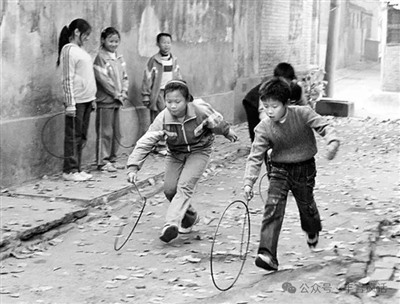

他們有過上山下鄉的田園生活,有過池塘邊的榕樹、知了聲聲叫著夏天的回憶,也有過和孩子打群架和朋友捉迷藏的游戲,他們是可以從羅大佑《童年》的歌聲里,聽出熟悉感的。

那時候,不管是城市里的單位體制,還是農村的集體生活,都還沒有徹底解體,雖然生活很苦,但人與人之間還有著爽朗的開懷大笑,街巷里弄之間,大家會親切地打招呼,這是集體時代的最后余暉。

Z世代恰恰成長在中國城市化和原子化速度最快的時期。

在農村,2000年之后,外出務工已經成為主流,村莊已經半陌生人化,對于這些Z世代來說,大部分留守農村,少部分跟父母流動遷徙,親情疏離,朋友缺失,人與人之間越來越有距離。

而后來的學習和工作,除了本身的困擾,最大的就是來自于人際關系的挑戰,他們感到無比焦灼和心理動蕩。

他們為數不多的集體生活,可能就是在封閉式管理的中學就讀,而這又缺乏隱私和獨立自主的空間,干啥都被監控著。

城市里長大的Z世代,這些孩子們跟集體生活更是無緣,而且家庭里的母親角色,主要承擔著家庭的教育職能。

她們普遍存在階層焦慮,于是將自己的焦慮投射在孩子身上,母親職能過度強化,基本充當了孩子的經紀人角色,孩子每天不是在輔導班和培訓班上課,就是回家等著被一頓訓。

一個小朋友跟我聊過,她說離家越近,就會越害怕,看到家里的燈光,就會心里發怵。

應該說,95后和00后這代人,成長環境是很壓抑的,如果不能逃離一個令人窒息的現實空間,就會直接崩潰,而偶像、文學、漫畫、游戲恰好提供了一個個烏托邦,他們可以把自己暫時寄存在這里,擺脫家庭和社會的“暴政”。

不過,動漫、游戲、小說中的世界,畢竟是虛擬的,他們還需要一個現實存在的東西,來寄托他們的情感。

粉絲將自己的情感直接投射于明星、偶像身上,能把內心的幻想轉換成現實的行動。

飯圈文化的追星,重點是參與和陪伴,或者說它的本質就是角色養成。

因為95后和00后的群體性孤獨,比之前的幾代人更嚴重,過去的人還有屌絲逆襲的宏大敘事,還有要闖蕩一番的雄心壯志,在階層日益固化的今天,對Z世代來說,已經沒有多大希望了,別問,問就是躺平。

既然我不能成功,那我就要選擇一個人代替我成功,當他從素人出道為偶像,從寂寂無名的小明星變成了當紅頂流,從小NPC升級打怪成戰神。

飯圈男孩女孩們,也隨著角色體驗了不斷變強的歷程,跟他一起情緒共振,尤其是偶像晉級成功之時,那種激動不亞于一次生理高潮。

為了參與角色養成和偶像塑造,投入時間和金錢是必不可少的,而鈔能力也會帶來正向反饋,會不斷地增強情感依賴,這就形成了一種親密關系,比如老公、老婆、兒子、父親。

并且,粉絲們在追星的過程中,找回了自己曾經缺失的集體生活,大家一起應援、打榜,互相鼓勵,眼角隨時都能出現晶瑩剔透的小東西。

你要一個人穿婚紗去看演唱會,那肯定沒人去,但是只要一群人站起來,就會前赴后繼,應者云集,反正來的都是親姐妹。

由于長期在這種封閉的圈子里行動,以及常年的熱搜霸榜,飯圈對外部信息是基本隔離的,親情、友情、國家、民族這些概念,統統都可以拋棄,所以才會發生偶像辱華事件時,粉絲瘋狂洗地,因為國家觀念已經不重要了,被消解了。

還有一點,飯圈常常會和極端女權、動保、LGBT聯系在一起,這是因為這些亞文化圈子,都具有排他性和封閉性,他們都認為自己是弱者,在反抗某種強權。

比如,女權主義者就認為,飯圈社群重構了一種平權意味的社會關系,每個人都和偶像建構成想象性的伙伴,在同樣的社群認同下相處,而受眾的強大,可以在某種程度對資本和父權產生反制。

說到這里,大家都笑了,飯圈本來就是資本的產物,沒有資本利用他們的群體性孤獨,并且對亞文化進行整合,他們都組織不起來。

而且,當他們進入亞文化圈層后,必須屈服于另一套權力系統,而這套權力系統的主導者,就是制定游戲規則的資本。

飯圈文化似乎更像一種意識形態,用一種隱蔽且有力的暗示,去重新定義現實世界。

在這個世界里,金錢、名利、顏值是第一位的,學習太累了,工作太苦了,國家和民族離他們太遠了,不像“giegie”,隨時都能疼自己。

飯圈是原子化時代的必然產物,靠封殺和打壓,是沒那么管用的,一個偶像塌房了,就會有另一個偶像誕生。地上不能明目張膽應援,地下的暗流只會更加洶涌。

時代的問題要交給時代去解決,我不憚地猜測,飯圈的瘋狂,僅僅只是剛剛拉開大幕。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號