庫茲涅茨曾將世界區(qū)分為發(fā)達國家、發(fā)展中國家、日本與阿根廷,這樣的分類無疑反映了阿根廷奇葩的經濟狀況。

阿根廷通脹夢魘

菲利普·卡根在1956年的著作《惡性通貨膨脹的貨幣動力學》中提出,每月超過50%的通脹率即會觸發(fā)惡性通貨膨脹。惡性通脹這一概念無疑在阿根廷得到了淋漓盡致的體現(xiàn),盡管這個國家擁有豐富的自然資源和牛肉出口,但其貨幣疲軟的不像話。

自18年起,阿根廷通脹率的增長軌跡可以分為兩個階段。先是年通脹率從20%升至50%,接著在2022年飆升至94.8%,成為G20中通脹率最高的經濟體,這通脹水平連號稱打敗了經濟學的埃蘇丹治下的土耳其都自嘆弗如。

一般來說,只要不是在戰(zhàn)爭,天災等非正常情況下,惡性通脹很難發(fā)生,然而近半個世紀,阿根廷已經“奇跡般”發(fā)生了三次惡性通脹。分別是1975年的“羅德里加佐”事件、勞爾·阿方辛擔任總統(tǒng)期間的惡性通脹以及90年的第三次惡性通脹。每一次惡性通脹,都會將當時的中下階層的儲蓄和財富侵蝕殆盡。到了90年代,梅內姆上臺后,政策右轉向了新自由主義,并在經濟部長多明戈卡瓦洛于1991年實施的《貨幣兌換法》幫助下,阿根廷成功地將通脹率降了下來。

既然選擇了新自由主義,就要擁有新自由主義的一切。

梅內姆政府依照《華盛頓共識》所規(guī)定的政策,掀起了一波私有化浪潮,由于放松了對商業(yè)和投資的管制,并且和拉美各國簽訂了成立南方共同市場的協(xié)議,阿根廷經濟有所增長,一時被西方經濟學界所津津樂道,但90年代后期貧富差距持續(xù)拉大,降低關稅讓外來商品源源不斷沖擊本國民族產業(yè),外資企業(yè)把阿根廷的多年“進口替代戰(zhàn)略”下培植的企業(yè)兼并,開放金融市場讓外資滲透到了金融體系的根本。

這會通脹的確壓低了,但隨著美元加息的提速,為了防止比索貶值,需要大量美元支持,那就只有借外債。我們看到阿根廷實行新自由主義改革十多年的結果:外債高達1300多億美元,失業(yè)率暴漲至18%,全國30%多的人口陷于貧困境地。新自由主義戰(zhàn)略吸引了太多外資,在金融領域收割完一撤退,阿根廷就在2001年底爆發(fā)了震驚世界的金融危機,02年阿根廷的失業(yè)率和貧困人口都上升到50%以上。

阿根廷在經歷金融危機后,依賴對中國的大豆出口來緩解債務危機。然而,08年的金融危機再次讓阿根廷的中產階級對全球化的浪漫想象破滅,與勞工階級一起選出了庇隆主義的左翼政黨,采取了限制資本流動和嚴格外匯管制的措施。

庇隆主義者,2003-2015年先后執(zhí)政的基什內爾和克里斯蒂娜夫婦

15年后,全球進入了康波二次衰退期,大宗商品價格不斷下跌,邊緣國家普遍受到嚴重沖擊,阿根廷在18年再次陷入危機,惡性通脹的夢魘重現(xiàn)。無論是民眾還是決策者,都對此問題深感無能為力,以至于選出了一個主張摧毀央行的領導人。

從經濟學的視角分析,阿根廷的持續(xù)通脹問題主要可歸結為金融紀律和宏觀經濟管理的缺失。政府未能在提升貨幣和財政紀律,以及無風險收益率的同時穩(wěn)定匯率。這導致了本幣的疲軟,進而引發(fā)了惡性通脹。米萊主張大砍政府不是沒有根據(jù):阿根廷通脹問題的核心之一是政府的高額支出,其中包括眾多政府雇員的薪金,大規(guī)模的教育支出,全民醫(yī)療保險和養(yǎng)老金等方面的開銷。老實說,阿根廷的福利還不錯,但福利的錢又不是草原大風刮來的,從哪里來?

一個農業(yè)為主的初級資源國,工業(yè)品大量依賴進口,貿易幾乎年年逆差,其財政收入并非主要來自擴大稅基,而是依賴于政府向央行發(fā)售債券,借此迫使央行增發(fā)貨幣以籌集資金。這種集資方式促進了貨幣供應的持續(xù)增加,進而使得財政紀律和債務無法有效控制。疫情爆發(fā)后,政府支出增加,貨幣供給的急劇增長加劇了這一狀況。盡管政府無法擴大稅基,但實際帶來的惡性通脹卻成為了一種稅,居民儲蓄的實際價值在通脹中的萎縮轉化成了政府的收入。

之前提到,拉美左翼上臺傾向于實施外匯管制。在全球資本主義的背景下,資本流動自由,外匯管制的目的在于限制這種資本流動,保護本國的金融市場。通過穩(wěn)定本幣匯率,維穩(wěn)物價。但到了阿根廷這里,盡管實施了外匯管制,通貨膨脹并未得到有效遏制。原因在于,存在一個大型的離岸結算平臺,這個平臺位于美國,使得大量的貿易和資產交易得以在離岸市場進行清算。這個平臺為投機資本提供了新的機會,使得它們能夠繞過外匯管制,進一步加劇了通貨膨脹的壓力。

更為復雜的是,地方政府對在岸和離岸的美元交易進行了保護,這在一定程度上形成了了一個巨大的“隱形市場”。這個市場不僅使得資本得以更加自由的流動,而且直接引發(fā)了貨幣穩(wěn)定的難題。由于這個市場的存在,即使實施了外匯管制,也難以有效地穩(wěn)定貨幣和物價。

阿根廷的政治割據(jù):民粹左翼VS新自右翼

阿根廷作為一個政治割據(jù)的國家,也可以這么說,是一個半新自由主義半封建社會。左翼的民粹主義與右翼的新自由主義之間一直在爭斗。從這十幾年看,左右翼勢力處于勢均力敵的割據(jù)狀態(tài)。左翼右翼的割據(jù)狀態(tài)一定程度導致阿根廷的國家能力持續(xù)削弱。

阿根廷的地區(qū)發(fā)展不均衡,經濟實力更是以布宜諾斯艾利斯周邊及港口城市群重點分布,大大強化了這種左右割據(jù)現(xiàn)實。阿根廷的政府力量在地方和聯(lián)邦之間分裂,導致該國事實上等同于兩個國家。阿根廷的財富主要集中在首都周邊的港口城市,而內陸地區(qū)相對較貧窮,阿根廷的左翼政客較容易在地方后者層面獲得選票。

在全球化時代,所有資產階級民主國家的左翼,尤其邊緣國來說的左翼來說,都要面對一個難題:左翼想通過重稅以支撐社會公共開支、扶貧以及扶持國企,但會受到右翼資產階級的強烈反對,指責左翼政府劫富濟貧養(yǎng)懶人。為了規(guī)避稅收改革的威脅,阿根廷的右翼富裕階層在國內外遠離阿根廷的銀行通過離岸資產交易市場來逃避稅收。現(xiàn)實的結果只能是中低階層人民承擔更重的稅收負擔。

阿根廷的金融業(yè)走過了新自由主義改革的道路,導致外資和私人公司占據(jù)了主導地位。這一途徑隨后催生了阿根廷的離岸美元市場。右翼的資產階級政府天生反對稅收架構的改革和財富再分配,而左翼政府無法有效改變這種狀況。阿根廷的金融業(yè)被塑造成了社會利益和財富轉移的工具。

左翼政府經常遇到通脹的問題,而右翼政府則會倡導貨幣紀律、小政府和自由化,有時候確定能壓制通脹,但其加劇貧富差距,摧毀本國民族產業(yè),金融自由化致使其被美國這種中心國家的金融周期綁架:外資增長的速度超過了它們自身的需求,導致了狂熱的投機和向發(fā)展中國家的貸款激增;在投資者過度擴張后緊縮出現(xiàn),資本流動逆轉,最終導致金融危機。

阿根廷的人民始終在新自由主義和民粹主義之間搖擺不定,新自由主義(右翼)和庇隆主義(左翼)的政治漩渦亦為阿根廷社會帶來了無法割舍的痛苦。

邊緣國家得到的超額利潤少,本國右翼(其代表階層又和美國有著千絲萬縷的關系)上臺會加大剝削力度,而庇隆主義的改良政策確實緩和了阿根廷階級沖突,但很多時候,阿根廷勞工階級的生活卻深陷在空口的承諾中,艱難掙扎。庇隆主義實質是作為一種基于選舉制度的民粹政策,它在針對政治、經濟、社會等諸多問題上的畫餅充饑策略并沒有帶來實質的改變,反而加劇了阿根廷的財政負擔與社會陣痛。

饑餓和土地問題

知乎上有一種言論,認為阿根廷這樣的國家是老天在賞飯吃,左右怎么折騰都不會差哪里去,至少不會餓肚子吧。

的確,這里擁有肥沃的土地,寬廣的牧場,高于世界多數(shù)國家的人均糧食產量,被譽為南美洲的“糧倉肉庫”,在歐洲國家曾一度有“富得像個阿根廷人”的俗語。阿根廷礦產豐富,是世界鋰三角地區(qū),也是采頁巖油儲量大國,金銀礦產量巨高,它的自然稟賦讓人稱羨。

這種言論問題在于,不至于餓肚子是假的。阿根廷本可以養(yǎng)活自己的人民,但現(xiàn)實卻是拿著金飯碗在要飯:在全球饑餓指數(shù)的榜單上,它的排名比巴西要高;近五年來,饑餓人口從19%暴增至37%。

記得在十幾年前新自由主義引發(fā)金融危機那陣,阿根廷還進入過總體食品緊急狀態(tài),一年大約有數(shù)百名兒童餓死。

當我們站在彭巴草原,望著隨風搖曳的大豆花,可能會困惑,為何這個國家的龐大的農牧養(yǎng)活不了4600萬人口,饑餓的陰影愈加濃重?

若往深處追索,或許要從國際分工的角度回想那些經濟學教科書上的教條:亞當·斯密的“絕對優(yōu)勢”理論和世界貿易理論。按照這些理論,阿根廷應該專注于牛肉出口,而讓德國等工業(yè)國家專注于高科技的汽車產品生產。這種國際分工看似合理,卻讓阿根廷等國只能依賴出口原材料,一直游走在繁榮和衰退的邊緣,不得翻身。

今日的阿根廷農業(yè)生產中,我們很難再看到博爾赫斯筆下獨立自足的農牧民形象了。家庭小農場在阿根廷日漸凋零,小農們變成了農業(yè)無產者,在巨型農企的陰影下辛勤勞動,無法享受自己的勞動成果。

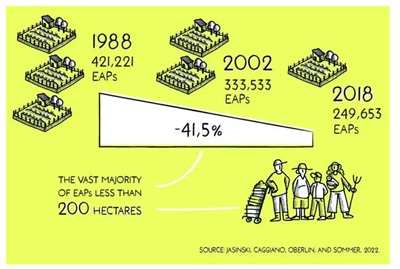

一小部分大型農場主控制著大多數(shù)農牧田,而農民們則因土地集中和權屬不明確而遭受著高昂租金等問題的困擾,最終失地,農產品被中介低價收購后轉手高額盈利。跨國公司為了高收益,使土地逐漸成為了金融資產,加劇了土地的集中。采礦業(yè)發(fā)展進一步推動這種趨勢。

據(jù)阿根廷農業(yè)普查數(shù)據(jù),由于土地日益集中在少數(shù)精英手中,全國農業(yè)用地持有數(shù)量在1988年至2018年間約下降了41.5%

整個拉美地區(qū)農民都面臨著類似的困境:這種農業(yè)生產模式的集中化,在少數(shù)人的手里積累過多(同時離岸交易,保證不投入本地工業(yè)化),而那些被驅趕到城市貧民窟的多數(shù)人,一旦遭遇經濟危機,就很容易失業(yè),然后處于饑餓邊緣。相比拉美其他大國,比如墨西哥、巴西,阿根廷那更脆弱的產業(yè)結構,造成他每一次經濟危機都逃不掉。

綜合來看,阿根廷的現(xiàn)狀就是一場僵死的局,基本已經到了不破不立、需要置之死地而后生的地步。

但要是置之死地,大概率就真死了。

當然,右翼資產階級不會放任將自己置于死地,而小資產階級政客激進的政策,聽一聽就行了:首先米萊的聯(lián)盟在國會只有13%的席位,立法層面很難通過;其次阿根廷中央集權度不高,比周圍國家都低。每一個奧派/無政資都能這么安慰自己:阻力太大、奴役之路太多,要不然哈耶克圣早就顯靈了。

最終米萊政府大概率還是會回到傳統(tǒng)右派的貨幣紀律,財政縮衣節(jié)食的老路上,很多競選綱領淪為嘴炮。比起庇隆主義和新自由主義二選一,阿根廷也許更需要一場自下而上的社會革命。

PS:其實談拉美,談阿根廷,有時候是為了澆中國的塊壘。無論從人均耕地面積,人均牧場面積,人均礦產,人均年糧糧食占有率來看,阿根廷都優(yōu)渥于東亞太多。像阿根廷、巴西還都是糧食出口國,中國是糧食凈進口國,但是中國的饑餓指數(shù)遠遠低于阿根廷和巴西,這說明他們那些資源基本都不是屬于國民,而是農牧場主和國際糧農巨頭的。

有意思的是,除了全球饑餓指數(shù),在人均預期壽命、醫(yī)療可得性、犯罪率、財富基尼系數(shù)、人均用電量這些的客觀數(shù)據(jù)上,中國都遠遠好于同人均GDP水平的拉美國家,表現(xiàn)的不像是一個發(fā)展水平。中國現(xiàn)代化路徑是如何避免拉美化危機的,我們下回再談。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號