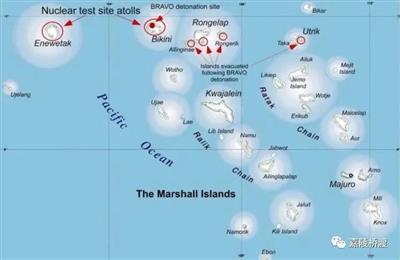

20世紀50年代,美國在馬紹爾群島進行了數十次核武器試驗,包括氫彈這樣的“大殺器”。

美國在二戰結束前成為全球首個核國家,并向日本投放了兩顆原子彈。此舉也使得相當數量的科學家對核武濫用感到不滿,只有一部分人在這之后依然留在美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室繼續負責核武器研發。

蘇聯1949年試爆了其第一顆原子彈,這等于拉平了與美國的差距,兩國在武器競賽中進入新的階段。美國希望研發出威力更大的核武器,重新獲得對蘇戰略優勢。所以,美國的核武器試驗場就從內華達州,換到了當時由聯合國委任美國管理的馬紹爾群島。

在馬紹爾群島上,美國的科學家和軍方代表可謂毫無顧忌地進行氫彈等新式核武試爆。盡管每次試爆前,都會安排氣象預測,盡可能避免試爆時的風及其夾雜的放射性粒子吹向群島居民區,但是美國官方也很清楚要想完全避免核試驗影響平民,很難做到,否則,這種實驗就可以安排在美國本土。

1954年3月1日舉行的氫彈試驗,出現了問題。該次核爆將“數千噸的水、沙以及被炸成灰的珊瑚送至大氣層,隨后帶到平流層,留下了一個深76米、直徑近2000米的大坑”。但官員很快發現,爆炸當量遠遠大于預期,試驗場周邊100公里內的美軍軍艦上,輻射水平也高達2萬-2.5萬毫倫琴/小時。美軍位于馬紹爾群島比基尼環礁的實驗站、儀器站都嚴重受損。

美軍飛機在馬紹爾群島周邊的環礁上進行測量,輻射檢測上限為100毫倫琴/小時的監測器爆表。之后更是測得2400毫倫琴/小時的輻射,在強風疏導的情況下,仍然有1400毫倫琴/小時的輻射。這種情況下,美軍一邊疏散本國氣象站、實驗站工作人員,但另一邊卻仍然為是否需要疏散而猶豫。

馬紹爾群島當時的居民很少,距離試爆現場較近、有人居群落的朗格拉普環礁生活著82人,烏蒂里克環礁等其他一些環礁也各有數十人生活。這些人大多是漁民,基本上都看到了當天目睹核爆帶來的天氣異象,但絲毫沒有意識到危險,哪怕隨后天空下起了“雪”:放射性沉降物。“孩子們在身上四處抓撓,哭得撕心裂肺,只能踢打、扭動,甚至打起滾來”。

美國歷史學家、哈佛大學烏克蘭史米哈伊洛·赫魯舍夫斯基講席教授沙希利·浦洛基在其所著的《原子與灰燼:核災難的歷史》一書中介紹談到,到了1954年3月3日,也就是核爆及其危險輻射發生后的第三天,美軍才開始正式啟動對該環礁居民的撤離工作,將之帶到較為安全的其他環礁進行放射性去污。據統計,烏蒂里克環礁受污染民眾吸收了約17倫琴的輻射,相當于安全劑量上限的4倍;而被困在朗格拉普環礁的民眾吸收的輻射高達130倫琴。

在簡單清理了核試驗場的殘存輻射污染后,美軍按照原計劃繼續在1954年3月11日進行核試驗。與之同時,美國政府公布新聞稿,承認有28名美國軍人和236名馬紹爾群島居民暴露在輻射中,但保證沒有受到任何傷害。沙希利·浦洛基不無諷刺地指出,美聯社和《紐約時報》在當時都站在了保護美國名譽的角度,刊載報道引述了美國政府的無傷害論。

但隨著日本在馬紹爾群島周邊捕魚的漁民回國后,進行安全檢測,發現漁民吸收的輻射均超過100倫琴,船只上殘存的輻射也很驚人。日本經歷過廣島和長崎核爆,所以醫生快速識別出了漁民身上的癥狀,進行追溯,這批漁民從馬紹爾群島海域捕撈的水產在日本市場銷售了很多,這意味著有更多日本人從核污染中受害。

更有意思的是,在當時,美國的原子能委員會主席一方面炫耀性地描述美國試爆的氫彈威力實在恐怖,聲稱可以夷平任何城市;另一方面又竭力安撫美國和日本民眾,宣稱沒有人在核輻射中受到傷害。這激起了包括日本和美國在內,很多國家民眾的強烈反感。

為了嚴格保密,美國政府限制在1954年3月核輻射泄漏事故中受害的軍人和馬紹爾居民,只能在檀香山接受治療,讓其治愈后才能離開。雖然,美國的醫生建議試驗污染的朗格拉普環礁和烏蒂里克環礁至少需要12年才能恢復到輻射安全水平,但島民仍然在1957年就被送回家鄉。《原子與灰燼:核災難的歷史》書中指出,事故發生很長一段時間內,朗格拉普環礁和烏蒂里克環礁島民所食用的食物仍然存在輻射,當地人有77%罹患甲狀腺腫瘤——在馬紹爾群島其他未受污染的環礁,島民患這種腫瘤的比例僅為2.6%。

美國政府一直采用糊弄的態度來應付馬紹爾群島島民的抗議。1956年為島民撥付了2.5萬美元,受影響島民每人每年還可獲得15美元補償。10年后,美國國會出資為朗格拉普環礁民眾支付95萬美元。1976年,美國撥款2000萬美元清理埃尼威托克環礁的放射性廢棄物,次年為遭受輻射的受害者每人發放1000美元,甲狀腺癌患者則可以獲得2.5萬美元。1979年,美國為重返比基尼環礁的居民設立600萬美元。1979年,馬紹爾群島獲得自治,并于1983年成為獨立主權國——為擺脫持續的訴訟索賠,美國設立了1.5億美元的信托基金,負責為核試驗受害者的后續安置、治療撥付基金,這筆錢在2010年前就基本耗竭。

美國1954年3月1日的核試驗造成的超預期放射性沉降物擴散排放,在當時并沒有引發蘇聯官方的正式譴責。這在當時曾引發國際觀察家的普遍疑惑,因為通常而言,美蘇兩國互為最為嚴厲的批評國。當然,在這之后不久,人們就弄清這背后的真實原因。

蘇聯不僅在1953年也宣布進行了氫彈試爆,而且蘇聯在緊鑼密鼓追趕研發原子彈、氫彈等核武器過程中,采用了相較美國更為嚴酷的直接排放政策和封鎖政策,也就是不加處理地將放射性化學物質排入河流,而且,在1957年9月29日,蘇聯發生“克什特姆核災難”后,以一種更加不負責任的態度封鎖事件,也及時沒有對附近民眾進行疏散、撤離。大量參與救援的消防員、蘇聯紅軍官兵以及當地居民都受到了堪稱致命的污染傷害。時至今日,當地85%的地區仍是生態災區。蘇聯解體后,俄羅斯制定了法律為仍然在世的克什特姆核災難受害者提供國家補助和支持,已經去世的人則不在補償范圍之列。

可以認為,對于克什特姆核災難教訓的罔顧,正式導致日后蘇聯再度發生核事故,即切爾諾貝利事件的重要原因;而對于馬紹爾群島氫彈試爆帶來核輻射泄漏的隱匿處置,也很大程度上造成了美國核能利用管理中的漫不經心,使得三里島核事故發生。

《原子與灰燼:核災難的歷史》這本書介紹了歷史上六起標志性的核事故、核災難,除了廣為人知的切爾諾貝利事件、福島核事故,還有三里島核事故、克什特姆核事故、造成嚴重泄漏污染的馬紹爾群島氫彈試驗、英國溫茨凱爾核工廠核泄漏輻射危機,分別涉及美國、蘇聯、日本、英國四個國家。這六次核事故、核災難很好地證明,來自科學技術和政治兩個層面的傲慢最終會導致嚴重危機,很多具有良好科學素養和統籌能力的技術官僚、科學家在災難、危機面前致力于掩蓋問題、否認危害、推卸責任,留下了難堪的歷史記錄。

所評圖書:

書名:《原子與灰燼:核災難的歷史》

作者:(美)沙希利·浦洛基

譯者:李雯露、王梓誠

出版社:廣東人民出版社

出版日期:2023年10月

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號