新一輪巴以沖突已經持續20多天。在這20多天中,我們看到了以色列是如何徹底撕下了文明國家的偽裝,毫無顧忌的轟炸醫院和教堂中的平民與幼兒,阻止人道主義救援物資進入加沙,卻在宣傳機器和社交媒體中對著全世界指鹿為馬顛倒黑白,更是視國際社會譴責和聯大決議如無物,甚至要求聯合國秘書長立刻辭職,聲稱聯合國“已經沒有一盎司的合法性”。

有美國和美國的盟友們做后盾,以色列如此視國際社會和人道精神如無物并不奇怪,真正讓人震驚的是在錫安主義和種族主義的名義下,一個長期在全世界范圍內將自己包裝成先進文明代表的國家可以如此毫無顧忌的屠殺平民。

畢竟我們雖然都知道美軍澳軍等之前都被曝出過在中東濫殺無辜,但起碼表面上還是要掩飾的。以色列轟炸加沙醫院后的慘烈場景通過互聯網擴散刺破了正常人的心靈防線,短視頻中幼兒遍地死傷的情景讓國內平常不怎么關心國際新聞的群體也為加沙的情況心痛不已。以色列的種種言行更讓人想起當年的侵華日軍。

這段時間網絡上從各種角度解讀了巴以問題,不過大多著眼于巴以古代和現代的歷史糾葛,錫安復國主義,宗教問題和大國博弈下以色列如何獲得建國空間等方面。今天我們想從現代性問題上談談以色列這個現代野蠻國家,也從以色列這個國家入手,聊聊現代性與戰爭的關系,以及現代性的代價。

邁入現代性門檻

第一次世界大戰空前的慘烈程度超出了當時所有參戰國家的預料,無論是協約國還是同盟國,那些以為去前線混幾個月就能回國進入上升通道的紈绔子弟們,在踏入戰場后才發現自己進入的是絞肉機修羅場。這不僅是武器技術進步的必然,實際上也代表著參戰的歐洲國家們已經基本邁過了現代性的門檻,在組織動員能力上實現了本質進化。

現代性的出現和資本主義經濟秩序創立幾乎是同時發生。如果我們不從科學理性,民主文明,人道主義精神這些方面來討論現代性,而是從社會運轉和社會動員視角來考察的話,那么一個現代性國家將具有這幾種基礎元素——

科層制/官僚系統,流水線系統,現代金融與信息系統,以及建立在掃盲和宣傳之上形成的共同體意識形態,在歐洲,也就是所謂的“現代民族國家”。這幾種東西結合在一起,形成新的權力體系和行政管理途徑。

當然,這些東西并不是一蹴而就,科層制和共同體意識在世界上的出現更是比資本主義出現要早得多。實際上隨著資本主義和工業革命的發展,從18世紀末開始,戰爭的性質和戰爭動員的模式就已經發生了重大變化,它帶有明確的工業資本主義特征,帶有工具理性和社會機器屬性。

而一戰則是一次現代性動員機器的系統驗收,雖然在一戰后期參戰國中普遍出現厭戰反戰浪潮,但隨著巴黎和華盛頓兩次分臟大會的完成,西方主要國家們的現代性國家機器整體穩定了下來,并在二十多年后又承受了一次強度更高的動員考驗。

可以說,歐洲現代民族國家的建構完成與借由一戰二戰強化的以群體動員為核心的總體戰框架密不可分,一方面總體戰框架同步衍生了戰時動員和經濟配給為主軸的社會運行機制,另一方面,在總體戰能力的保障下,又形成了現代性社會的日常生活機制與社會總體愿景。從這個角度來說,現代性社會本身為就為了總體戰動員而產生的。

耶路撒冷學派與猶太現代民族國家的建立

今天談到以色列在巴勒斯坦地區建國這件事,大家都會談到錫安主義(猶太復國主義)的作用,另一個較少人提到的是耶路撒冷學派在其中的作用。

耶路撒冷學派主張“巴勒斯坦中心史觀”,強調猶太人是一個連續統一的民族,主張以巴勒斯坦故土為中心重新解釋猶太歷史。如果說錫安主義在起初給猶太復國提供了民族和宗教層面的動機,那么耶路撒冷學派則是將猶太民族的歷史記憶與宗教和民族文化做了全面的,系統性的修改,篡改和重塑,使之成為一種西方式的現代民族國家敘事,為以色列成為一個現代國家而不是一個中東式宗教國家打下了現代民族國家理論基礎。

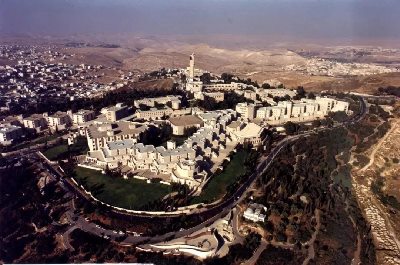

1924年底成立的希伯來大學猶太研究所是一個標志性事件,它標志著從此直至八十年代,以現代猶太學術為名打造的現代猶太神話將在巴勒斯坦這片土地上肆虐,并影響全世界。耶路撒冷學派為何有這種能力?答案很明顯,他們的成員大都在歐洲學術系統中接受過現代學術訓練。

根據相關學者研究,耶路撒冷學派根據成員在歐洲的教育背景,主要可以分為德國派和俄國派,由于德國和俄國的學術體系差別,兩派成員在具體的理念和理論路徑上也有所區別,相對來說德國派比俄國派更強調復國主義,俄國派強調追溯猶太人的巴勒斯坦緣起,復國主義居于次要位置。

耶路撒冷學派主要出自德國和俄國也不難理解,近代史中猶太人與德國和俄國的關系都頗為復雜,不提德國,蘇聯建國之后,領導層中也有不少猶太人。在耶路撒冷學派的導向下,使得錫安主義在納粹種族暴力的壓迫下并沒有走向中東宗教國家那樣否定現代性本身,而是試圖建立一個“現代性猶太國家”,來保障種族的“正常化”,所謂的“正常化”總體愿景囊括了以色列政治、經濟、社會等現代性組織結構的方方面面,通過這些建構使得猶太人從一個宗教性族群變成一個民族性國族,完成現代性國家建構。

現代性國家的威力

伴隨著猶太現代性民族國家建構的,是猶太人在大國博弈空間的縫隙中在巴勒斯坦進行的軍事化拓殖運動,從最開始拓殖買地運動,到英國代管和聯合國托管等各項事實上屬于主權組織建構的活動,大國博弈下對猶太人行為的縱容,在事實上支持了抹殺巴勒斯坦的阿拉伯印記。關于這方面的歷史包括我們在內網絡上已經有很多文章做過介紹,這里就不再復述了。

我們在這里的著眼點是現代性國家的動員威力。猶太復國主義運動開始后,大批猶太移民前往巴勒斯坦,在本地建立猶太高等教育機構,而耶路撒冷學派這樣的角色則長期主導其中。耶路撒冷學派所建構的猶太民族歷史神話本質上屬于一種維系內部和平和秩序的技術,這種技術保證了以色列現代性社會機構建立的建立,并可以順暢地調動和運作,以保障以色列在巴勒斯坦地區通過“戰爭的國家化”策略得以立足和擴張。

可以說,以色列的現代化就是為了戰爭而生。整個“應許之地”的政治神話,實質上就是以色列這臺現代戰爭機器以冷戰前后在大國博弈的縫隙中取得政治勝利,和多次中東戰爭的軍事勝利為前提,通過行政治理機器擴張和軍事擴張相結合,著手對巴勒斯坦地區在國際價值秩序和地區整合上抹除阿拉伯印記的過程。

現代國家以色列,在戰爭動員能力上對非完全現代形態的那些中東國家差距大到什么地步?一個簡單的數據可以說明。從第二次到第四次中東戰爭,每次的持續時間還沒有本次巴以沖突的持續時間長。雖然這其中有帝國主義的支持等因素,但中東國家普遍低下的戰斗力和組織度也是顯而易見的,正如某位歷史人物吐槽的:如果阿拉伯人每輛坦克都能開一炮,戰爭都贏了。直到2020年,被稱為“拖鞋軍”的胡塞武裝還能把5萬美式裝備的沙特也門聯軍打的丟盔卸甲抱頭鼠竄,大批士兵丟下先進裝甲坦克和武器直接潰逃,簡直讓人不可理解。

當然,我們說的是當年的以色列,這些年以色列的戰爭動員能力已經大幅退化。網絡上很多人已經談到了以色列義務兵制度的崩潰問題。其中一個因素是以色列國家基層結構的變遷。早年伴隨著猶太人在巴勒斯坦地區的軍事拓殖行動,出現了名為基布茲公社的宗教村社性質的集體農莊結構,這種基層集體結構是保證以色列組織度和動員效率的重要基礎,而在二十世紀九十年代后,這種基層結構基本解體。

(另說一句,之前在知乎上看到有關以色列話題下面提到基布茲公社,將之描述成一種偏左的,集體性很強的基層結構,這種描述有點拿社會主義國家的歷史強行代入,基布茲公社這類宗教村社本質上屬于保守主義社區,類似于美國圣經帶教會組織,本質上就是為了軍事拓殖而產生的基層結構,將之特別拔高也不合適)

不獨以色列,現代社會發展至今,由于資本主義框架下的現代化和工業化存在邊界,現代性結構的退化已經是一個越來越無法回避的話題。

現代性不等于道德和正義本身

我們不用再累述二戰結束后,以美國為首的西方國家在全球仍然犯下了多少直接性罪行,從帝國主義和新殖民主義在現代的延續來看,以色列最終在巴勒斯坦成立和驅逐原住民,以及大國影響下的巴以沖突這些事情,本身就是一種非正義性的權力秩序在現代社會的延續。

《東方學》的作者薩義德在批判巴勒斯坦問題的時候,提到了一種東方主義批判視角,他指出,“應許之地”的救贖性占領和猶太復國主義運動,本質上還是一種以“文明使命”為大義名分的殖民活動轉向現代國家的過程,只不過殖民主義打著給野蠻帶來文明的名義,去開展以資本利益為核心的擴張。

從這點看,以色列這個國家是生于不義的。在面對事實上一直居住巴勒斯坦,但呈現離散化族群狀態的巴勒斯坦人,利用英國殖民退場和聯合國托管期,借助超級大國在地區的利益需求,用“無主之地”的概念和引述貝爾福宣言這種殖民帝國的背書,合理化占據巴勒斯坦土地的行為,并快速建立了主權結構,通過戰爭和對巴勒斯坦國事實上的蠶食來鞏固以色列這個共同體。

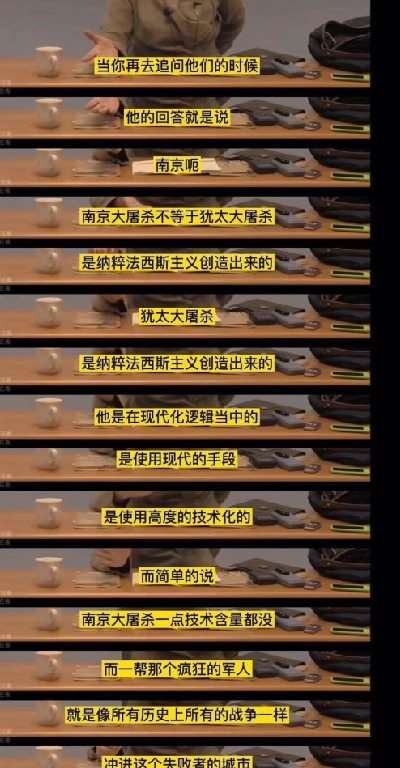

而在意識形態上,錫安主義和耶路撒冷歷史神學,以及戰后西方社會,尤其是西方學術知識分子們對反猶主義的反思懺悔結合在了一起。這其中,耶路撒冷學派構建的大屠殺記憶和話語規訓又起到了重要作用。

這其中主要有兩點,一是將大屠殺作為以色列必須建國的依據。簡單概括其邏輯,只要猶太人還處于流散狀態,就必然會遭到大屠殺。如果在大屠殺之前存在一個猶太國家,那么大屠殺就不會發生。既然已經發生過大屠殺,那么為了防止下一次大屠殺發生,就必須建立一個猶太國家。

另一點則是將以色列打造成大屠殺研究的世界學術中心。為此,以色列在50年代成立大屠殺紀念相關法案,建立專門研究大屠殺史的亞德.瓦謝姆紀念館,發起“搶救工程”,在歐洲收集到眾多大屠殺相關的原始檔案材料。這一關鍵操作讓后來的歐洲研究者們也要以以色列為權威。

隨著歐洲以法蘭克福學派為代表的學者們將納粹大屠殺與現代文明和工具理性造就的現代性恐怖相關聯,以及以漢娜阿蘭特為代表的猶太學者將大屠殺與極權主義相關聯,以色列徹底成為成為歐洲學術政治正確的一個高地,不管你是反思工具理性,還是反思極權的誕生,首先你都要對著以色列好好的懺悔。正如戴錦華老師在一個視頻中說到的那樣。

但是除卻文化政治的種種包裝建構以外,就像前文說到的,以色列的現代化就是為了戰爭而生的,任何包裝也改變不了這個本質。錫安主義組織和各國猶太人聯合體對于大國間政治的運用,以及猶太移民社會轉變為軍事化社會統一體的推動,并將總體戰動員模式貫穿在以色列建國和歷次中東戰爭中的整個歷史中,都足以說明以色列這個國家的戰爭發動者底色。

現代性的代價與反噬

歷史是具有延續性的,非正義性自然也不會因為人類歷史進入了現代就自然退場。當然,悲觀的歷史虛無主義論調也沒必要,總體上來說,20世紀之后人類社會的總體道德下限是在不斷提高的,雖然經常也會有突破下限的事情發生,但也不能因此否定現代文明本身的意義。

打一個比方,大A股經常能跌穿廣大股民的“心理底線”,但如果我們把曲線調整至月K,再畫出上下通道趨勢線,我們就會看到整體的上升通道趨勢是存在的,只不過向上或向下突破通道的情況總會有發生的時候。

上升通道與三角收縮趨勢,底部的趨勢線股市人俗稱“國運線”

現代化的一個意義就在于,在信息差的不斷消除,各種規范秩序不斷建立以及工業化程度不斷提升的同時,人類社會的下限程度會不斷提高。我們前面說到,耶路撒冷學派的骨干都曾接受過歐洲現代學術系統的訓練,并在以色列建立起現代學術機構來進行猶太神話的建構包裝。然而,現代性的學術機制也自有其本身的發展規律,猶太現代神話本身是耶路撒冷學派們用現代學術手段經過很多包裝篡改而形成的,那么也必然會遭到現代性機制的反噬。

時間來到八十年代,在后現代和后殖民思潮的影響下,以色列出現一批新的歷史學家,致力于全盤顛覆耶路撒冷學派的猶太歷史學。這些新興歷史學家認為,猶太復國主義史學中充斥著對歷史記憶的歪曲,放大,篡改等做法,本質上不是為了追求歷史真相,而是完全為了復國主義的意識形態而服務。

而且,在耶路撒冷學派的主導下,以色列教育機構中長期拿著《希伯來圣經》作為民族歷史,地理和文學教材來講授。不管是哪一種做法,對八十年代后身處學術規范和學術理性出現很大進步的國際學術環境中的新興學者們來說是無法忍受的。

他們認為,鑒于這套歷史神學對復國主義運動的作用以及對巴勒斯坦原住民造成的災難,耶路撒冷學派已經變成了復國主義這個不道德運動的幫兇。這也是在今天,在猶太原教旨主義哈瑞迪等群體之外,以色列本國和世界其他地區的猶太人中也還有不少人支持巴勒斯坦的原因。盡管以色列仍然堅持著耶路撒冷學派的歷史神學,但已經有越來越多的人真正認清了被猶太現代神話敘事包裝所掩蓋的真實猶太民族史。

長期以來,在西方輿論機器和文化霸權的塑造下,現代性的原因被等同于政治與經濟上的自由民主等等,仿佛只要有了這些,一個國家一下就現代化了,就富強了。然而只要稍微從歷史唯物主義的眼光去考察,就會發現這種敘事在很多方面屬于倒果為因。

如前面說到,從社會運轉和社會動員視角來考察,那么一個現代性國家將具有這幾種基礎元素——科層制/官僚系統,流水線系統,現代金融與信息系統,以及建立在掃盲和宣傳之上形成的共同體意識形態。其中每一種元素,背后都代表著龐大的代價。付出代價使社會形態實現升級,邁過現代性的門檻,在邁過去之后想辦法不斷維持和發展現代體制,才是二十世紀國家形態的普遍發展軌跡。

所以我們可以看到,各個國家試圖邁過現代性門檻的方式多樣而復雜。

歐洲作為工業革命的發生地,依靠先發殖民優勢,在一開始就成為了一種現代性代表,美國則是將新大陸原住民屠戮幾近后,以原教旨資本主義,新教精神和魔改版法國啟蒙思想直接建立一個近現代國家,并在南北戰爭之后完成現代性轉向。

日本通過軍國主義,韓國,新加坡等都在相當長的時期通過軍人獨裁和威權統治等保證現代化的積累,當然這幾個國家本質上都離不開美國給予的冷戰紅利。

中國和蘇聯這樣的社會主義國家則是通過革命,土改和工農業剪刀差等等實現現代化積累。至于那些根本付不出代價的國家,再怎么樣學習西方的資本主義體制和多黨制,也不可能實現現代性的飛升。

現代性不是人類社會的終極答案。現代化本身有著內生性的矛盾共性,不同的現代化路徑又有著不同的后遺癥。由于資本主義框架下的現代化與工業化存在著擴張邊界,越接近邊界,矛盾和后遺癥就越容易爆發。就以色列這個國家來說,說到這里大家也很清楚它為了實現現代化所遺留的后遺癥是什么了。

以虛構的現代民族神話立國,以軍事拓殖和戰爭總動員體制為核心維系其國家結構和對外侵略性,建立在這兩個支柱上的現代以色列,就變成了一個“越現代,越野蠻”的國家,因為存在基礎就是如此。

所以對于錫安主義以色列來說,似乎用單純的道德正義來衡量也沒什么實際意義,他們也可以辯解自己只是為了捍衛生存。只是,當這兩個支柱都行將崩塌之時,會發生什么變化也是不難想象了。

不過,針對以色列的種種行為,現在也有一些人會說以色列平民也同樣背負著罪責。我們只能說,還是要有一個正確的史觀來看待這個問題。從歷史上看,錫安主義也好,猶太復國主義也好,本質上是一個精英綁架歷史,歷史綁架平民的過程。以色列平民身在一個缺乏合法性的猶太國,但是他們沒法替精英還歷史債。

現代性的陰影,戰爭的一地雞毛

不過,我們對眼下巴勒斯坦人遭受的苦難何時能夠停止,巴勒斯坦的建國方案何時能實現,在短期內也不敢抱以樂觀,畢竟,在21世紀的第三個十年,我們也仍然沒有迎來一個真正沒有帝國主義和強權政治的國際秩序。出于大國博弈帶來的所謂“巴以和解”,并沒有改變法塔赫和哈馬斯以及巴勒斯坦人事實上流亡的現實,大國間利益平衡的本質是將最弱的政治體獻祭供大家分食。

對內,以色列近年在不斷右轉,內部左派分裂,對外,沙特等阿拉伯大國開始轉型尋求同以色列和解,同時以色列也在努力維持對美國國會的影響力。在中東地區的地緣政治敘事中,“巴以沖突”已經事實上被邊緣化,似乎連巴以矛盾這個傳統國際問題也要被新的大國間和地區強國間的妥協給抹殺掉了。

所以以色列和阿拉伯世界,尤其是與沙特的區域和解推動,讓哈馬斯感到嚴重危機,如果這些和解最終達成,巴以問題就沒有第三方鰱魚來牽動了。這使得政治路線本就不同于法塔赫正統派的激進派別,開始通過無限制暴力和不對稱軍事行動的方式尋求軍事和政治的自救。

但這種軍事冒險主義的成效預期其實是可疑的,因為行動目標并不明確。逼以色列執政黨垮臺,左翼溫和派上臺?怕不是執政黨臺子更穩了。想伊朗等阿拉伯世界重新考慮給予支持?目前支持力度有限。想倒逼我國等外部大國介入?起碼目前在聯合國框架外的直接行動干預可能性較小。想讓沙特埃及等傳統遜尼派大國介入?雖然沙特等國家已經表達了聲援,但其實他們更認法塔赫。在哈馬斯發動音樂節襲擊之時,這可以說是一次賭博。

然而事情成不成也要看對手是不是配合,以色列也已經不是當年的以色列了。我們看到在經過二十多天后,以軍仍然沒有大規模進入加沙,在地面行動中頻繁受挫,只能依靠狂轟濫炸維持聲勢。以色列陸軍的戰斗力較之當年已經大幅退化了,以色列老胡政府自然也清楚這點。內荏而色厲,戰斗力的退化讓以色列更加撕去了文明的偽裝,在國際社會上顛倒黑白咄咄逼人,并且毫無顧忌的屠殺平民,本質上是想借助美國的力量進行戰略賭博,以訛詐的方式蒙混過關。

即便這樣,加沙平民的命運仍然很難預料,人道災難每天都在發生。我們只能感嘆,以色列的崛起,殖民主義退場和大國政治博弈,這些問題在中東地區留下的這段荒唐歷史,帶來的只剩下各族平民的災難,戰爭和現代性伴隨成長,最后在現代性危機的陰影中,又留下戰爭的一地雞毛。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號