日本社會正處在少子老齡化雙重夾擊之下。

日本總務(wù)省9月17日公布的人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示, 65歲以上老年人在總?cè)丝谥兴急壤_(dá)到29.1%,再次刷新該國歷史紀(jì)錄,為世界第一。據(jù)推算,2025年日本將進(jìn)入“超老齡化社會”。

今年6月,日本公布2022年新生兒數(shù)量為77萬人,自有統(tǒng)計以來首次跌破80萬。今年的數(shù)據(jù)比2022年更低。

據(jù)日本《每日新聞》8月29日報道,厚生勞動省當(dāng)天公布的人口動態(tài)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,日本新生兒數(shù)量同比減少3.6%,為371042人,為有數(shù)據(jù)以來的最低值,反映了日本社會少子化情況嚴(yán)重的現(xiàn)狀。《每日新聞》預(yù)計,日本2023年全年的新生兒數(shù)量還將創(chuàng)最低紀(jì)錄,日本少子化趨勢進(jìn)一步加劇。

2022年3月30日,人們在日本東京目黑川沿岸的櫻花樹下拍照。圖|新華社記者 張笑宇 攝

日本的少子化現(xiàn)象早在1990年時就已經(jīng)被日本社會及其政府廣泛察覺,為了解決少子化問題,各種對策也可謂層出不窮,然而三十多年過去了,日本的少子化困境依然沒有好轉(zhuǎn)的跡象。為什么對策會如此失敗呢?

1

決策者傾聽“誰的聲音”?

我認(rèn)為,日本的所謂少子化對策以事實上的失敗而告終是因為沒有能夠貼近未婚者的內(nèi)心進(jìn)行調(diào)查和分析。換言之,政策的負(fù)責(zé)人(包括大眾媒體在內(nèi))疏忽了未婚者的真實聲音。準(zhǔn)確地說,這是因為他們錯將一小部分人的意識或態(tài)度當(dāng)成了大多數(shù)人的意識或態(tài)度。

以年輕女性為例,是不是只將一部分職業(yè)女性(大學(xué)畢業(yè)、居住在大城市、身為大企業(yè)正式員工或正規(guī)公務(wù)員)的情況作為考慮問題的前提,而忽略了去傾聽那些非大學(xué)畢業(yè)、居住在地方、在中小企業(yè)工作或?qū)儆诜钦焦陀玫呐缘穆曇袅四兀?/p>

誠然,在政治家、官僚、企業(yè)干部、大眾媒體以及研究者周圍的年輕女性大多數(shù)都是大學(xué)畢業(yè)(含研究生畢業(yè))并居住在大城市,是大企業(yè)的正式員工或正規(guī)公務(wù)員,以及成功的自由職業(yè)者或者創(chuàng)業(yè)者。

近年來的大學(xué)升學(xué)率約為50%(2018年,四年制大學(xué)的升學(xué)率為53.3%,若大專包括在內(nèi)的話則達(dá)到了57.9%)。雖說是在增長,但很難想象將來能上升到60%或70%。2001年的四年制大學(xué)入學(xué)率為39.9%(男性為46.9%,女性為32.7%)。換言之,2000年左右處于生育期的女性約三分之二是非四年制大學(xué)畢業(yè)的,其中大部分是大專或高中畢業(yè)的。而且,正如大阪大學(xué)的吉川徹教授所分析的那樣,大學(xué)畢業(yè)的人與非大學(xué)畢業(yè)的人在意識及行動方面存在很大的差異。

另外,即便是四年制大學(xué)的畢業(yè)生,也不一定都是正式員工,或都居住在大城市。也有較多的案例顯示,大學(xué)畢業(yè)的女性即使在畢業(yè)時成了正式員工,但幾年后就會離職,把自己的工作方式改為派遣員工。我所在大學(xué)的畢業(yè)生中,男性作為正式員工的穩(wěn)定率還算比較高,但是女性有很多會轉(zhuǎn)行或者轉(zhuǎn)變成非正式雇員,也有人成了專職主婦。

換言之,動搖日本社會整體出生率這一宏觀數(shù)字的并不是“大學(xué)畢業(yè)且居住在大城市的大公司正式員工或者公務(wù)員”等職業(yè)女性。

當(dāng)然,創(chuàng)造能夠讓職業(yè)女性安心生育、撫養(yǎng)孩子的環(huán)境是很重要的。我們需要從男女平等、女性活躍和日本經(jīng)濟的視角來思考能夠讓女性工作、育兒兩不誤的對策。不過,這對改善宏觀出生率的效果仍是有限的。

這一點,對于安倍內(nèi)閣所推行的女性活躍推進(jìn)政策來說也是如此。完善環(huán)境,讓高學(xué)歷的、在大城市的大企業(yè)工作的女性能夠成為高層領(lǐng)導(dǎo),這很重要。只是,對于那些在地方中小企業(yè)打零工的非大學(xué)畢業(yè)的女性來講,這簡直是“高不可攀的事情”。改善非職業(yè)女性的工作環(huán)境,哪怕一點點也好,這才是真正需要去做的。

我深切地認(rèn)為,通過地方非職業(yè)女性的活躍帶動地方經(jīng)濟,進(jìn)而提高日本經(jīng)濟的整體水平,這不才是真正意義上的女性活躍推進(jìn)政策嗎?

2

大多數(shù)日本年輕人的狀態(tài)

作為社會學(xué)者,一直以來,從問卷到采訪,我施行了各種與家庭及年輕人相關(guān)的調(diào)查。

在對未婚者的調(diào)查中,我發(fā)現(xiàn)日本的未婚者不像歐美那樣獨立生活,其中大多數(shù)人都是與父母同住的。在對自由打工者等非正規(guī)雇用人員的調(diào)查中,我了解到男性非正規(guī)雇用人員放棄結(jié)婚,而女性非正規(guī)雇用人員想與最起碼收入穩(wěn)定的男性結(jié)婚的愿望比較強烈。

此外,我注意到一些因沒有與異性接觸機會,而做出各種努力去尋找結(jié)婚對象的未婚者的存在,我將這種尋找結(jié)婚對象的活動命名為“結(jié)婚活動”。

我想通過這些調(diào)查指出:以往我們理所當(dāng)然地認(rèn)為的“單身就是一個人生活”“雙方存在愛情的話應(yīng)該會結(jié)婚”“找交往對象很容易”等認(rèn)知已與現(xiàn)實相去甚遠(yuǎn)。

誠然,在大城市,無論男女,獨立生活的人比地方要多。而且,若是大學(xué)畢業(yè)、在大企業(yè)工作的男性的話,在選擇結(jié)婚對象時可能不會在意自己或?qū)Ψ降慕?jīng)濟實力,而僅憑是否相愛來選擇吧。同時,在人口多的大城市,與異性單身者接觸的機會也比較多。

但是,在地方,獨立生活的未婚者非常少。考慮到婚后生活,很少有女性會選擇沒有正式工作的男性作為結(jié)婚對象。同樣地,因為獨立生活的單身者原本絕對數(shù)量就少,與異性接觸的機會自然也比較貧乏。

當(dāng)然,獨立生活且周圍單身異性比較多的 “大學(xué)畢業(yè)、在大城市居住、在大企業(yè)工作”的未婚者也是存在的,但從日本年輕人的整體情況來看,那只是絕對少數(shù)。

3

“不婚化”是主要原因

如前所述,由于是基于錯誤的認(rèn)識而進(jìn)行的調(diào)查、分析以及政策的制定,因此日本社會的很多有識之士和政策負(fù)責(zé)人在很長時間內(nèi)都忽視了與日本少子化原因直接相關(guān)的兩個重要因素。即,“不婚化”和“年輕人經(jīng)濟水平差距的擴大”這兩個重要因素。其背后原因是政策負(fù)責(zé)人站在了“歐美中心主義思想”的立場上,他們在婚育相關(guān)的問題上忽視了日本社會特有的狀況、意識、價值觀等。

已婚夫婦的子女?dāng)?shù)量并非核心因素

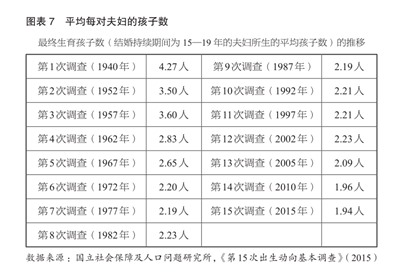

首先,少子化的主要原因在于“不婚化”,即結(jié)婚人數(shù)的減少。實際上,關(guān)于這一點,早有人口學(xué)家指出過。通常,提起每個女性的平均生育數(shù),可能很多人會認(rèn)為就是指一對夫婦所擁有的孩子數(shù)量。然而,事實并非如此。在日本,大約2005年之前,已婚女性大體上平均生育兩個以上的孩子(參照圖表7)。

換言之,如果所有年輕人都結(jié)婚,并套用這一前提(結(jié)婚后平均生育兩個孩子)的話,那么日本的總和生育率應(yīng)該會超過2。

但是在日本,未婚者幾乎沒有孩子(具體數(shù)據(jù)將稍后提及)。因此,若未婚者數(shù)量增加,即未婚率上升的話,日本的總和生育率就會下降。

也就是說,無論保育園是否充足,有沒有育兒假,丈夫幫不幫忙做家務(wù)及帶孩子,在大約2005年之前,已婚女性都是平均生育了兩個孩子的。另一方面,即便增加保育園、制定育兒休假制度、讓丈夫幫忙做家務(wù),對于“沒有結(jié)婚的女性”來說,也是沒有任何意義的。

夫婦擁有的孩子數(shù)量的減少,即出生率的下降,是在2010年之后,此時,保育園已經(jīng)準(zhǔn)備好了,育兒休假制度也完善了,也鼓勵丈夫參與家務(wù)了。我覺得這是頗具諷刺意味的現(xiàn)象,正如東京大學(xué)教授赤川學(xué)所論述的那樣,生育支援政策的出臺反而使人們提高了“育兒期待水準(zhǔn)”(即生孩子前要考慮是否具備了各種條件)。

大家真的不結(jié)婚了

不僅僅是像我這樣的社會學(xué)家,專業(yè)的人口學(xué)家也很早就指出了“‘不婚化’/‘晚婚化’是少子化的原因”,但為何政府在2010年前沒有針對結(jié)婚問題采取對策呢?

人口學(xué)家在1990年代的主流觀點是“年輕人只是想享受單身生活而推遲結(jié)婚,總有一天,他們會結(jié)婚的”。他們的判斷是年輕人并非“不婚化”,而是“晚婚化”。當(dāng)時經(jīng)常從人口學(xué)家那里聽到“結(jié)婚推遲多少年,孩子數(shù)量會相應(yīng)減少多少”之類的計算。他們是以未婚者總有一天都會結(jié)婚的前提來推算的。

換言之,其背后存在這樣的邏輯,即人們一直認(rèn)為結(jié)婚這事,“只要想結(jié),誰都可以很容易做到”。在1975年之前,的確大多數(shù)年輕人幾乎都能結(jié)婚。50—60歲左右的研究者或政策負(fù)責(zé)人大概認(rèn)為,“我們年輕時誰都結(jié)得了婚,所以慣于男女交往的現(xiàn)今的年輕人一定很快就能找到結(jié)婚對象”。

也有另一個原因,那就是原本就沒有想到還能對結(jié)婚問題采取什么對策。之所以這么說,是因為在他們所尊崇的歐美先進(jìn)國家中,沒有哪個國家采取過這方面的對策(雖然在新加坡,早在1984年政府就采取了措施幫助女大學(xué)畢業(yè)生相親,但這被認(rèn)為是個例外)。

4

避談婚育方面的經(jīng)濟因素

對低收入男性的偏見

錯誤認(rèn)識的第二點,雖還不至于說是無視了結(jié)婚/生子的“經(jīng)濟方面”的因素,但是對這個問題避而不談。

2022年1月21日,人們戴口罩走在日本東京澀谷街頭。圖|新華社記者 張笑宇 攝

我們從這兒也可以看到“無論什么條件,只要相愛就應(yīng)該會結(jié)婚的”以及“無論什么條件,只要喜歡孩子就應(yīng)該會生的”之類的歐美中心主義思想。

在歐美各國,以這些想法為前提的話,可能沒有什么問題。然而,在日本社會,即便相愛,即便喜歡孩子,經(jīng)濟條件不允許的話則無法下決心結(jié)婚或生子的人是多數(shù)。

我在1996年出版的《結(jié)婚社會學(xué)》中指出,“收入低的男性難以被選為結(jié)婚對象”。當(dāng)時,還沒有人提出過如此負(fù)面的評價意見。然而90年代后半期的大眾媒體和政府在對這一事實避而不談。

在政府類研究會中,我在指出這一點的時候,某個政府高官曾對我說,“若以我的立場去說山田君所講的,那我可就飯碗不保了”。當(dāng)時,大型報紙中并沒有報道我發(fā)言中所提及的這一內(nèi)容。寫的隨筆也遇到過類似情況,負(fù)責(zé)此事的科長特意跑到我就職的大學(xué),低頭道歉,請求我刪除相關(guān)內(nèi)容。

其理由是,即使“收入低的男性難以被選為結(jié)婚對象”的意見是事實,但這一發(fā)言有歧視之嫌,所以不能公開發(fā)表,不僅如此,哪怕是采取以這一事實為前提的政策也不可以。

關(guān)于結(jié)婚對象的信息屬于很微妙的問題,過去基于偏見的部落歧視和民族歧視相當(dāng)嚴(yán)重(現(xiàn)在也依然存在),因而現(xiàn)在采取了不去觸及的方針。

那么,是不是就可以放任不管了呢?即使不對外公布,但至少作為少子化對策的一環(huán),盡早對那些經(jīng)濟不穩(wěn)定的年輕人給予政策支援的話,事態(tài)理應(yīng)是另一番樣子了。

而且,“收入低的男性難以被選為結(jié)婚對象”這一現(xiàn)實并不是基于偏見意識上的歧視。結(jié)了婚就必須作為夫婦一起生活。但生活需要花錢。考慮到結(jié)婚后的生活,對女性來說,選擇收入穩(wěn)定的男性作為結(jié)婚對象顯而易見是一個更好的選擇。

難道我們可以指責(zé)那些不愿與低收入的男性結(jié)婚的女性,說她們有歧視思想嗎?

一談到錢,政府不作為

不僅僅是因為歧視方面的禁忌。政府一旦面對要花“錢”的事情,在制定政策時就會顯得行動遲緩。

在我擔(dān)任少子化對策委員的時候,曾有委員提議說,開展一場“育兒很精彩”的宣傳活動。如果舉辦一場活動就能改變現(xiàn)實的話,那么改變少子化就用不著這么費力了。因不喜歡孩子才不生孩子的人原本就是極少數(shù),而對于“想生但因條件尚不具備,所以不生孩子”的多數(shù)人來說,開展這類宣傳活動毫無意義。

例如,在國立社會保障及人口問題研究所的“出生動向基本調(diào)查”中,每次都會向已婚女性提及“理想中的孩子數(shù)”和“計劃中的孩子數(shù)”這兩個問題。并對兩者之間存在差距的人(例如理想中的孩子數(shù)是三人,但計劃只生兩個等)進(jìn)行問卷調(diào)查,詢問了他們“不能擁有所期望數(shù)量的孩子的原因”(參照圖表8)。

得到的答復(fù)中排在第一位的原因,每次都是“因為孩子的養(yǎng)育及教育太花錢了”。而且,特別是30—34歲之間的人占了絕對多數(shù)。而以“因為丈夫不能幫忙做家務(wù)、帶孩子”為理由的人只占10%。

但是,這一事實并沒有得到重視,政府只會不斷強調(diào)工作與育兒的對立問題以及男性很少幫忙帶孩子的問題,并且優(yōu)先考慮不需要花錢的對策。

被忽視的年輕男性的思想意識

另外,夫婦平等分擔(dān)家務(wù),從“男女共同參與”的觀點來看是必要的方向,但能否與少子化對策掛鉤似乎有點微妙。之所以這么說,是因為這有可能會削弱男性“要孩子的欲望”。

“如果要我?guī)兔ψ黾覄?wù)、帶孩子,那我就不要(多個)孩子了”,這個想法是好是壞先撇開不談,但我們必須考慮到有這種想法的男性會增加。

孩子,原則上決定生多少孩子的主導(dǎo)權(quán)并不只掌握在女性手中。在迄今為止的少子化對策中并沒有考慮過這一問題,這也意味著年輕男性的思想意識受到了忽視。

就連“出生動向基本調(diào)查”也只是對已婚女性的意識做了調(diào)查,而對已婚男性的意識卻很長時間都沒有進(jìn)行調(diào)查。在采訪調(diào)查中,我見到了很多雖然妻子想生很多孩子,丈夫卻說不行的例子。而且,該調(diào)查也主要反映了經(jīng)濟和家務(wù)負(fù)擔(dān)這兩個方面的原因。

有位男性回答說,“想給孩子一個單獨的房間。以我的收入的話生兩個孩子是做不到的”。在案例調(diào)查中,曾出現(xiàn)過這樣的情況。在某個雙職工夫婦案例中,妻子希望生三個孩子,但丈夫卻說不愿再被要求幫忙帶孩子,所以生兩個就夠了,結(jié)果兩個人吵了起來。

順便說一下,為了減輕育兒的經(jīng)濟負(fù)擔(dān),政府開始實施高中義務(wù)教育以及完善兒童補助金是在2009年,學(xué)前教育費用的原則上免費是在2019年。而且,大學(xué)等高等教育的無償化還尚未達(dá)成。

我不禁想,如果這些措施能更早地,至少在“團塊二世”的結(jié)婚/生育期的2005年之前實施的話,少子化也不至于發(fā)展到如今這樣的地步。

【注:日本的“團塊世代”指的是第二次世界大戰(zhàn)后日本出現(xiàn)的第一次嬰兒潮時期,而“團塊二世”時代所代表的第二次嬰兒潮時期則指的是1970—1974年。】

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號