英語在我們眼中的角色常常是一門學科,或是一個能力,是找工作和出國的敲門磚,什么時候變成了一種國家級的出口商品了?

有個故事你應該聽到過——你大學有個室友,四年常常在一起喝酒,一起逃課玩游戲,一起不及格,一起補考,結果畢業找工作一起碰壁以后,你發現他原來是個富二代,找不到工作就只好回去繼承億萬家業了。

這個故事告訴我們,這世上有很多老硬幣,一直藏的很深。

英語從來就是英國美國的最重要的出口商品,只不過你我一直不知道而已,我們普通人不去探尋,就只會看到學科的一面,能力的一面,而看不到作為戰略級商品存在的另一面,尤其在英美兩國有意識對公眾隱瞞的情況下。

在我們挖掘并曝光出了英語的戰略級商品本質以后,接下來該如何對待它,應該就是自然而然的選擇了。

沒耐心的朋友可以直接拉到底部看速讀版。

首先,英語是英美最重要的戰略出口商品。

這不是我們發明的觀念,而是英國美國在多年海外擴張,在全世界推行殖民化從明處轉到暗處,繼續推進英語全球化的過程中自己形成的共識。

《語言帝國主義》的作者 Phillipson,R. (1992:1) 是這么說的:“昔日大英帝國以堅船利炮稱霸四海, 而今不列顛人以國寶英語雄踞五洲。”

1956年英國的海外英語教學委員會向內閣提交的一份報告明確提出“應該把英語看作是一個有價值的,受到各方窺視的重要出口商品”(Pennycook 2014)其中還提到“英語還是一個能夠推動其他產品出口的商品”。

然后我們“喜聞樂見”的來了,在文化價值與政治價值方面,這份報告強調“英語教師,絕不僅僅是進行英語教學的老師”,他們還應該致力于文化的宣傳推廣,增進海外人群對我們歷史與現狀的了解,從而對我們的民主政治與價值觀產生發自內心的認可。

由此可見,英語從來就不僅僅只是一門外語學科,一個能力。作為英語的母國,英美兩國從來就是把它當做具有戰略意義的“核心商品”來看待的。

我們對商品的定義是“為了滿足人們某種需要的,用于交換的勞動產品”。當一個國家給了你英語,希望獲得包括金錢外的文化認同,價值觀滲透,政治影響力以及更多更多作為交換時,這英語就不僅僅只是學科或能力了,而是貨真價實的商品了。

為什么之前大家都沒機會知道,是因為英美兩國在漫長的英語推廣過程中,有意的隱藏這個本質,以便“接受國”不設防的更加容易接受這一商品,從而實現了從顯性推廣到隱性推廣方式的轉換。

有人又要問了,別人的動機隱藏的好的話,那為什么我們又能知道呢?感謝他們的“民主制度”,為了獲得他們國家在制度、人力、機構與資金方面的支持,英國人,美國人必須得一次次的提交報告給國會把其中關鍵講清楚,我們這才有機會得知。但是,你不認真努力挖掘的話,是沒法一眼看的到的,所以,也順便感謝一下我吧。

我們來看看英美兩國的英語商品全世界推銷的歷史,以便幫助理解這一本質。

第一階段,顯性推廣階段。

剛開始的英語推廣是伴隨著英國的全球殖民過程進行的。我們最熟悉的殖民地有印度,有香港。這時的銷售方式是顯性推銷,即強買強賣。你不說英語就肉體消滅,就沒有飯吃,就被各種打壓,歧視。這種方式殘酷也有效,現在印度與香港的精英們說英語的習慣,都還沒怎么改變。

第二階段,隱性推廣階段。

隨著全球轟轟烈烈的殖民地解放運動,以及被殖民地的群眾強烈的反彈,英國開始將顯性推廣的強制性英語同化方式改為更加隱蔽的隱性推廣方式。

這種隱性推廣,英國的操盤手是英國文化委員會[British Council](1934年至今),美國的操盤手是美國新聞總署[U.S. Information Agency-USIA](1953年-1999年,之后并入美國國務院),這兩個機構在英語全球化過程中可以說是立下了汗馬功勞。

他們從強迫你學習英語變成誘惑你學習英語,從“不學就砍頭”變成“學了有肉吃”。

這種由急變緩,自明轉暗,由依靠恐懼變為依靠誘惑的方式更麻煩,更費力,效果卻并絲毫沒有減弱。配合他們的政治軍事文化實力的擴張,反而成就了英美兩國在全世界巨大的軟權力和影響力,成就了“燈塔國”的良好國際形象。

之前英美的形象是強盜,是惡棍,現在的形象是“文明、進步、自由、民主”。

當英美兩國改行了,從強盜變成了世界燈塔(老陰幣)后,他們的隱性語言政策卻更具危害性,當目標國想反抗的時候,可能連該反抗什么都不知道、都講不清楚,真的是拔劍四顧心茫然。

當世界上的大多數國家都已經從殖民地變成主權國家后,語言的隱性推廣政策就比顯性的要高明太多了。當出現“外國人逼人學英語殺人了”的新聞時,任何主權國家的政府都無法無動于衷,但是如果出現的新聞是“英語高考權重多年無法降低”時,該國的政府都可以繼續不用理睬,因為看起來不重要也不緊急。

英語作為商品傾銷全世界的過程,從他們機構化,體系化后開始加速,在英國承擔這一職責的一直是英國文化委員會(有一本書專門介紹這個機構《英國文化委員會——五十年的歷史),二戰后美國崛起、英國衰落,由美國的新聞總署接棒,兩國開始合作推銷英語這種最重要的商品,一直到今天。

其中,1946年,美國國會通過《富布萊特法案》,1948年《信息教育交流法案》,又名《史密斯-蒙特法案》,1948年馬歇爾計劃,1949年“第四點計劃”,1961年《富布萊特-海斯法案》,都在國家立法層面推動了英語文化教育的戰略地位確認與具體實施。在爭奪語言的全球權勢方面,英國美國從來都是認真的。

他們多年的努力具體至少征服了兩個目標:

第一個是法語,一戰前,國際條約一直是只能用法語簽署的,而英美兩國合作成功將一戰后的《凡爾賽條約》改為英語法語雙語書寫,從此開始,到二戰后,法語的國際地位岌岌可危,自此英語成為國際公文正式通用語之一。

第二個目標是俄語,主要對手是蘇聯。1980年,全世界還有近3.5億人懂俄語。伴隨著冷戰的進行,語言推廣成為文化滲透的主要手段,兩大陣營互相以對外廣播的方式加大對敵對陣營的廣播時長。英美兩國對蘇聯與東歐地區推廣英語,蘇聯向資本主義國家與中立國家推廣俄語。這整個過程我們中國可以說全程被動參與,先是中蘇友好,我們學生學俄語,后是中美友好,我們學生學英語。可以說是感同身受。這個過程直到90年代蘇聯解體,俄語黯然落幕,英語獲勝結束。

這段時間,英美兩國過三關斬六將(德語、法語,俄語都曾是強勢語言),終于在20世紀九十年代走上頂峰。

由此可見,語言的選擇與推廣從來就沒有什么歲月靜好,什么小確幸,而是充滿了處心積慮,陰謀算計,甚至包括要流血死人的戰爭,都是由語言的母國一個陣地一個陣地的打下來的。

英語這個商品不僅僅能換錢,他們能獲得的更多。

英語這種商品看起來不直接換錢,所以很多人沒意識到它本身也是一種商品。它看起來免費,但這世界上從來都是免費的東西最貴。

而英語,早就不僅僅是一門外語學科那么簡單,而是文化侵略、精神殖民,政治戰略實施,經濟擴張的重要武器了。

英美其英語推廣指導思想的奠基性文件是《德羅黑達報告》[Drogheda Report Summery 1954]。他們將英語推廣置于國家戰略的高度進行謀劃與實施,投入了巨大的人力、物力與財力,因為“語言的背后是有東西的,而且語言不能離開文化而存在”(愛德華·薩貝爾(Edward Sapir) 2005)

“不同的語言往往意味著不同的世界觀、價值觀和方法論”。語言作為文化的載體,也是民族和國家的認同和象征。有人進一步提出語言具有“團結統一國家”、“同化異族”和“消解異族文化”的功能。

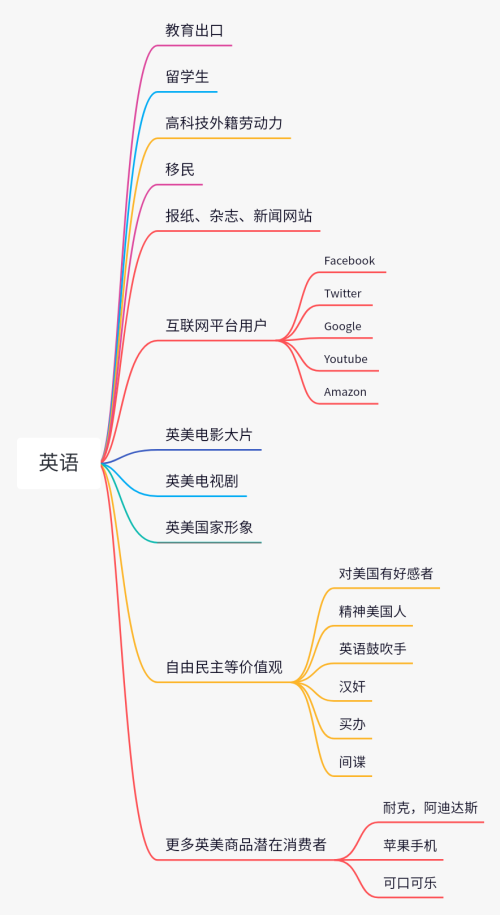

英語是類似于石油一樣的基礎產品,在它之上,才有各種衍生產品出現的可能,包括各種經濟產品,文化產品,政治產品等等。具體見下圖。

以英語作為基礎原料的衍生商品

大家對以上的每一項都可以自問一遍,沒有英語作為載體的話,還有沒有存在的可能。看完以后是不是有種“好家伙,原來如此!”的感覺。這英語,感覺就是一個“特洛伊木馬”吧,無害又可愛的肚子里藏著這么多私貨!

好多人宣揚英語重要性的時候,從來不提及民族主義與國家,包括老胡,好像語言無國界似的,或許就是因為如果英語這個“特洛伊木馬”里面的東西暴露后,就算英語再重要,也會開始被人警惕了。

上圖里面有好幾個有意思的點,大家自己發掘一下,應該會有收獲。

附上英語商品的“商品說明”,大家可以換個視角對英美兩國的語言政策有個更深的理解。

【產地】英國,美國(學科無國界,語言從來就是有國界的)

【生產商】所有英語使用者(美國任何一個三歲娃娃每天的日常對話可以做我們學英文的聽說教材了,美國任何一個流浪漢都可以到中國當外教)

【包裝形式】文字,音頻,廣播,電影,電視劇,互聯網(以英語為載體,占人口5%的美國控制了全球近90%的媒體新聞信息)

【運營者】

英國文化委員會[British Council](1934年至今)

美國新聞總署[U.S. Information Agency-USIA](1953年-1999年,之后并入美國國務院)

【投資人】英國政府,美國政府,福特基金會,卡內基國際和平基金會,洛克菲勒基金會

【經銷商】BBC與VOA(美國之音),各國英語培訓機構(當年英語老師指定收聽的VOA,捏著鼻子被灌了好久的反華信息)

【質檢機構】雅思[IELTS]與托福[TOEFL]考試(這兩個很多國人并不陌生,開始準備任何一樣考試時,要么留學要么移民,你就離當一個外國人更進一步了)

【保質期】必須得經常使用,否則會很快失效(需要應用環境才能保證能力不退化)

【投入產出】

以英國文化委員會為例

開支:1,015,114,434英鎊[10億英鎊](2020-2021)

利潤:924,965,472英鎊[9億英鎊](2020-2021)

英語的衍生產品-留學生帶來的利潤

259億英鎊,2017-2018年度英國

358億美元,2016-2017年度美國

對以上提到幾個基金會大家有機會可以多關注一下,他們才是提供資金推動英美語言政策的幕后大手。中國有幾個高校,組織都和這些基金會有合作。

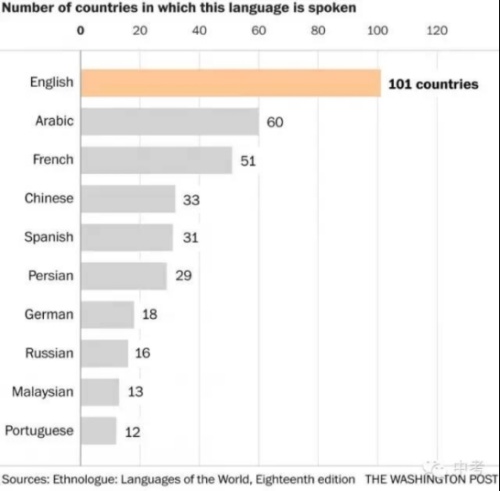

語言商品的市場有多大,英語市場占有率到底有多高?

英語的確已經在全球占據主導地位了,但英語的真實占有率與影響力其實也沒有大家想象的那么的高。

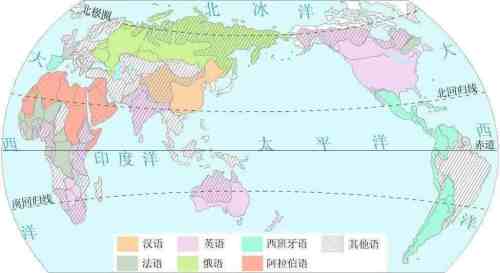

看看【世界語言分布地圖】吧

世界很大,別被自己的眼睛給蒙蔽了。世界的國家很多,語言很多樣,英語真正占據的國家真的沒多少。傳統的五眼聯盟是英語的基本盤,英美加澳新。不好意思,剛好他們是反華急先鋒。

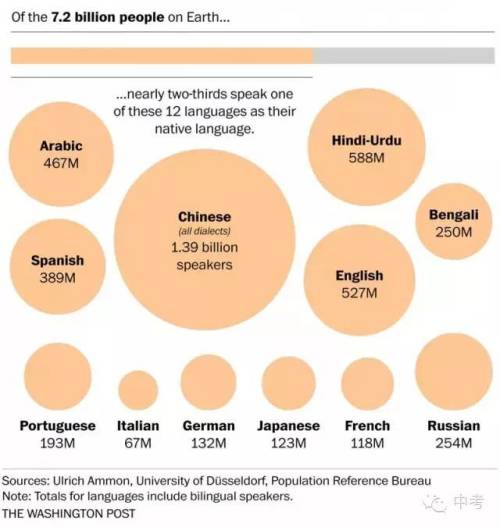

【母語人口數量統計】

我們人口很多,而且說漢語的人口真的多,有滿滿14億,印度雖然人口反超我國了,但他們說印地語的人口也才接近6億而已。英語母語人口才5.2億而已。

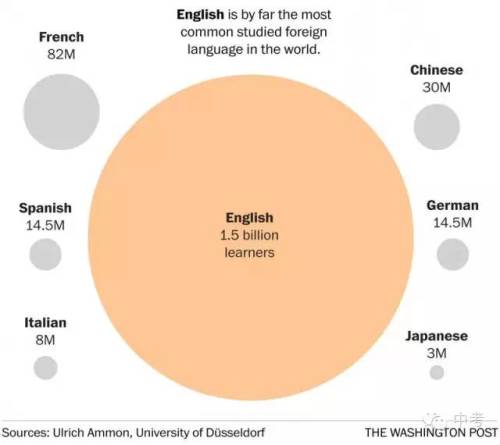

英語的強大表現在什么地方,在全世界把英語當外語學習的人口數量上,有15億了,學漢語的才3000萬而已,見下圖。這才是本文前面介紹的英美兩國當國家戰略隱性推廣、傾銷英語商品繼續堅持近90年來的成果所在。這才是英國文化委員會每年10億英鎊的投入所追求的收獲。

【世界學習外語人口比重】

我們可以估算一下中國每年正在學習英語的學生總人數。

按照2020年的高考人數1000萬來保守估計的話,

小學3年級開始學習(有4個年級在學英語),大學二年級以考四級通過為限,4+3+3+2=12。

12×1000萬=1.2億,這樣每年中國就有1.2億的學生在學習英語。以上還沒統計繼續教育階段學習英語的人數,這樣只會更多。

感情上面統計的學習英語的全球人口15億,光光中國占了近10%啊!這樣的市場僅僅是賣教材就是多么龐大的數字啊,難怪英國的文化委員會每年的投入要有10億英鎊之巨,換誰面對這么大的市場,不會流口水啊,也難怪有人會對我們英語高考的權重,這么在乎了。這些可都是小錢錢啊。

如果按照金燦榮教授2021年所說的,那就是中國有接近5億人正在學英語,比美國的總人口數都要多。那么我國學英語的人數占總數的比例就不是10%了,而是近三分之一了。

試想如果我國學生不學英語改學法語,俄語西班牙語,阿拉伯語了,那對英國美國將是多大的打擊,而對任何其他語言又是多大的利好呢?這將是多顯著的變化。這也說明,如果我們從現在開始挖英語教育墻角的話,其實大有可為。

英美兩國的留學生市場有多大?

英國

2018-2019學年,國際學生為英國帶來了259億英鎊的凈利潤。該學年共有86895名來自中國的留學生,約占國際學生的三分之一。

HEPI主任尼克希爾曼稱:這份報告證實高等教育是英國最大的出口收入來源之一。

美國

在2016-2017學年,全球赴美留學生總計為美國貢獻368.7億美元,創造約45萬個工作崗位。其中,中國赴美留學生為美國經濟貢獻125.5億美元,占全球赴美留學生總貢獻的34%。每三個留學生中就有一個來自中國。

好了,口水擦一下,我們繼續。

資本的力量有多么可怕

之前介紹的英國文化委員會和美國新聞總署看起來離我們還太遙遠,那我們來說點離我們近的,他們的分支機構。我們來看看英國文化委員會的上百個分支機構擁有怎樣可怕的影響力?

英國文化委員會在110個國家的220個城市建立了辦事處。[2004年]

剛好覆蓋了全世界使用英語的101個國家。

前文已知英國文化委員會每年開支10億英鎊,而占學習英語總人數三分之一的中國(5億人),就算每年只投入其百分之一的資金也有1億人民幣,每年1億人民幣可以做到多少事情?可以公關多少人?

讓大V寫篇鼓吹英語重要性的軟文要2萬么?那1億一年可以讓大V寫出5千篇軟文。

找專家為英語背書要50萬么?那么1億每年可以找200個專家都跳出來支持加強英語教育。

請有關決策者修改政策或在政策上睜一只眼閉一只眼要1000萬么?那1億每年可以找10個關鍵人士做到影響相關政策。

甚至英國文化委員會有先天的優勢,很多情況下不需要直接給錢,公關目標總有子女吧,總想望子成龍吧,安排一下去英國留學鍍鍍金很簡單吧,總有家屬吧,安排家屬移民也不難吧?

而這都還沒有算上資本力量更雄厚的美國。

而且這些“合作”并不是一次性的,往往合作幾次以后,他們拿著你的把柄了,你就上了他們的賊船了,再也下不來了。這次可以合作英語教育,下次呢,是不是可以在經濟領域或者軍事領域合作一下呢?這樣一個代理人,買辦,或者一個精神美國人甚至是漢奸,就這樣“養”出來了。

我們的傳說中有一種鬼怪叫做倀鬼。被老虎吃掉的人,靈魂會依附在老虎身上,變成老虎吃人的向導,常引誘人使其被老虎吃掉,也就是倀鬼。虎去捕食,倀鬼一定與虎同行,給虎帶路。遇到有埋伏的陷阱機關,就帶著虎繞道走。倀鬼稱呼虎為將軍,如果虎死了,它會為之痛哭。“為虎作倀”指的就是這個。俗語說:虎毒不食子。而倀鬼則不然,他似乎專門勾引自己的親人讓老虎吃。

這些現實中的倀鬼們是怎樣為虎作倀的?有錢能使鬼推磨就行了。

以上幾項操作公關的方式都是猜測,我胡亂這么一寫,大家也只需胡亂這么一看,切勿對號入座啊。

我們無法得知英美兩國具體運作公關實施的方案,但資本總額總是隱藏不了的。至少朋友們,我們得敬畏資本的力量啊!

以上大致解釋清楚了,為什么說英語是一種英美最重要的戰略出口商品。感興趣的人,可以搜索一下網絡,有更多詳細的文章。

我們國家可以學習借鑒的經驗

幫助英國美國做到英語商品傾銷全世界的關鍵,總結一下,就是戰略化、隱性化、立法化,機構化、商品資本化。

我們從中能得到的警示,從進攻來說,中文的推廣完全可以直接抄作業;從防守來說,就得見招拆招了,

●要高度重視英語傾銷潛在的被侵蝕文化,被逆向種族主義的危害,

●要對英語隱性傾銷的策略公開化,讓更多人警惕,

●要有文化語言保護與推廣的相關立法,

●必要的職能要化明轉暗,以暗戰對暗戰,

●要成立穩定的機構,投入足夠的資本并以商業方式運作。

那么,面對進口商品,一個國家可能擁有的選擇有哪些?

●禁售,不讓賣 ●減稅 ●加稅 ●不管不顧,任其傾銷

還記得我們曾經有過自己的海關不由自主,自己國家的稅被別國控制,門戶洞開的屈辱歷史么?

1842年鴉片戰爭中國戰敗后,中英簽訂的《南京條約》第6條“英商進出口貨物繳納的稅款,中國必須與英國商定。”從此,中國的關稅自主權開始喪失。對這類問題我們本來應該更加警惕,不讓歷史重演。

既然英語本質上是進口商品,作為主權國家我們就理應擁有征稅權了。

所有中國的進口商品都得經過海關的查驗、征稅。而作為隱性進口商品的英語,該由誰來充當海關呢?我找來找去,就只有我國的教育部門了,中國教育部門就是英語商品在我國的唯一的海關。而我們的教育政策就決定了我們對英語這個商品是“禁售”,是被傾銷,還是以“適當的稅收”擁有合理的掌控權,而對英語商品的稅率就是英語高考的權重比例了。這是我們能控制的“英語海關”的開關了,可開,可關,可加大,可減少。

而現在我國的英語高考權重比例實質上就是零關稅,負關稅。

為什么這么說呢?我們現在的高考權重是英語,語文,數學各占150分的權重比例。

而英語也許本來想要更高的權重,但哪怕英語比語文權重高上了1分,變成151分,估計也會引起軒然大波,國人沒有人能接受的了。所以將將卡在現在的不多不少和語文一模一樣的分值,可以算是零關稅了,沒得降了。

以前英語高考權重沒有那么高,實際上算是“高稅率”。現在的“零稅率”是后來逐漸才形成的,我們對英語的關稅壁壘是越降越低,降到零了,英語與語文權重并列了,不能再低了。加上開始英語教學的學生年齡越來越小,從高中開始,降到初中,又降到小學,甚至現在又有人提出要從幼兒園娃娃抓起的,這種事實上增加我們學生學習英語人數與時間的操作,可以說相當于將“稅率”變相降低到了負稅率了。再考慮到由于非母語學習的困難導致必須額外投入更多的時間與精力的話,也可以算的上是額外的負關稅了,而這份負關稅是由國家,學校與學生家庭共同承擔的。

給人的感覺就是我們在進口英語商品的關稅自主權逐步喪失了。都零關稅了,這應該算是傾銷了吧?

大家已經應該理解了為什么我說英語高考權重比例就是零關稅,負關稅,這樣我們的“英語海關”就如形同虛設一般了。

英美兩國對我們的中文教育出口商品是怎么對待的呢?

很簡單,他們直接禁售,都沒有給你加減關稅的機會,他們把我們推廣中文的孔子學院打上親共標簽,干脆的禁止運營了。

當然也和我們做事還處于明著干,目標太顯眼的階段有關系。

看看別人,英語的推廣全都隱在暗處,有別國的代理人幫忙運營,出問題了,還會有很多買辦,精神美國人,英語利益相關者幫著搖旗吶喊。和他們比起來,我們的操作的確毛躁,還有太多可以學習提高的地方了。

所以,現在的情況是中國出口到英美的漢語商品被禁售,而英美出口到中國的英語商品則是傾銷,零關稅。

只有主權國家才有資格談“英語進口稅”。以前的英國殖民地,是沒資格談“英語收稅”的,印度當時要么精神同化,要么肉體消滅,自己二選一。所以只有主權國家才有資格談“英語進口稅”。而有了這種權力,卻從來沒用過,只見英語權重上升,不見權重下降,只能升不能降,讓人擔心我們這個主權國家的英語“海關”是不是出事了。

當然,為什么我們不收稅的還有一個可能,是英語作為英美兩國的核心商品采用的隱性推廣政策太隱蔽了。結果一直沒人發現這個問題,都不知道它是個進口商品,就沒人意識到還應該有個對應的海關,應該有合理的稅率。另外,有關人士即使意識到了,看沒有人提出來,也會由于各種原因裝聾作啞,多一事不如少一事。

為什么是現在要對英語商品征稅?

英語零關稅的情況不是今年有的,已經很多年了,為什么是現在要加稅呢?

有一個領域叫做政治經濟學下的商品貿易,時代變了,國際形勢變了,中美關系變了,從幾十年的協作互利為主轉變成對抗斗爭為主了。美國的“全民恨中國宣傳”已經進行了多年,我們是在任由對手沒有任何阻攔的進行愛美國教育了。

是的,之前我們已經認識到英語身上承載著很多英美兩國的戰略級衍生產品,導致了學習英語一直就是隱性的“愛美國主義教育”。

而且由于學習英語的時間跨度過長,一個學生從小學三年級開始一直到高中畢業有10年的時間,到大學畢業,有至少14年的時間,每一年的英語學習與練習提高的過程相當于都在潛移默化的培養對美國英國,對美國人的好感。特別是對還沒成年的孩子來說,他們的人生觀,世界觀,價值觀還沒有成型,這種潛移默化的影響力與破壞力更強。

簡單舉個例子,試想一下,魔都朝暉小學三年級的英語課上,當一個曾經陪著父母去美國生活過兩年的小明同學展示他的流利的英語對話時,全班30多個小不點瞪大了布靈布靈的崇拜的眼神喊出“哇~~~”的時候,在場的所有人是不是就已經植入了“英語講的好的人是多么酷”,“遙遠的美國好厲害”的念頭了?不論對于學霸還是學渣,都只會是這樣的結果。而這樣的植入,是會在每年每天的英語訓練與提升中不斷的加強的。

在中美還沒交惡的時期,問題還沒這么嚴重,最多多一些“愛美”人士,多一些崇洋媚外的人,多一些買耐克,買蘋果手機的人,多一些移民者。我們人多,讓他一億又何妨。

但在中美已經交惡多年的節點,這樣的“愛美國主義教育”就有點可怕了。誰知道我國對英語教育巨大的投入會培養出多少未來的精神美國者,未來的“公知”,未來的叛中者,未來的買辦,未來的間諜,未來的立場不堅定的決策者呢?

現在反對英語高考權重調整的人,往往也就會是無視中美關系惡化的趨勢,一廂情愿地擁護中美繼續友好下去的人,因為英語重要性與中美友好息息相關,一脈相承。哪怕是在美國舉國上下已經把罵中國當做政治正確的今天。這些人還會要么繼續希望中美友好,不搞對抗,要么希望大家千萬別把英語與國家民族聯系到一起。

當互利原則下英語商品的自由貿易遇到了地緣政治斗爭

本來只要是交易,就不會只是一方得益,英美銷售成功了英語,獲得了他們想得到的軟權力,影響力、更多英語衍生品的銷售權與資本收益。

我們購買英語商品,也獲得了我們希望的好處(這些好處,近來支持英語很重要的網友表達的已經很明白了)。

考試,評職稱,找工作,留學,移民,外貿,旅游,這些都是從個人角度學英語的好處。如果自己有什么需要,自己會產生動力,自發去學,這和國家的英語政策沒什么關系。國家不要求,你自己需要你還是會學。

從國家角度,專業學外語的可以為我國的培養外交官,記者,翻譯人員,外貿人員;非外語專業的學生學英語能培養足夠多的科研人員、出國留學人員。

這本來應是雙贏,但現在變成了“零關稅,負關稅”的傾銷,而且這“關稅”已經不能碰,不能提了,這種事實上的無力感,失去了“關稅”的自主權,這才有了問題。

更重要的是,當我們的國家利益可能因為這種別國的戰略級商品的進口與消費受損時,原來的互利交易就得重新審視了。

商品是有國界的

華為因為是中國產的,直接被美國全世界追著屁股禁售。

Tiktok因為是中國的,被美國國會百般刁難。

蘋果是美國的,所以我國宣布政府部門不允許使用。

芯片是美國和它的同盟國的,所以對中國禁售。

稀土礦是中國的,所以現在對美國禁售。

各種貿易戰,貿易壁壘,各種加稅減稅都是國家之間政治,經濟互相角力的必要手段。這時候,只講經濟不講政治的自由貿易理論就再也不適用了。

從來就沒有哪個商品能夠逃脫的了這種地緣政治的影響。美國人這些年的舉動給我們上了很好的系列課。那么作為這個國家的戰略核心商品的英語,我們怎么能裝傻,對它熟視無睹呢?有些人是天真,誤以為這僅僅是教育的事,是科學的事,科學無國界嘛,可是英語不行啊,它與國家、民族、話語權,國際影響力的牽扯太深了。

大國競爭從來就是全方位的競爭

大國之間的競爭,從來就是全方位的競爭,爭人才,爭市場,爭資金,爭兩國各自的人心,爭投入時間與效率,爭國際形象,爭話語權。英語作為對手國的戰略商品,對美國獲得人才、人心、國際形象、話語權、資金都至關重要。我們總不能眼睜睜在雙方的斗爭中,任由對手利用英語這樣擴大自己的優勢吧?

英語作為教育與商品的跨界結合,講完了其商品的一面,再多說幾句其教育的一面吧。

我們的教育界應該是一直很討厭當官的對他們指手畫腳,外行指導內行的吧,象牙塔的純潔性是很多教育工作者的至高追求。

但放在英語這里就剛好相反了,英語是有國界,有母語國的,不講政治,只講學科學術,只講能力培養,就會出現現在的這種被人傾銷英語損害國家利益了還茫然不知的情況。除了英語,其他該講政治的科目我想還有語文、歷史。之前出現過多少次毒教材事件?都是忘了自己的中國根的專家們搞出來的。就算不喜歡講政治的人,至少可以講講愛國吧。

該講政治時不講,不該講政治時亂講,這就麻煩了。(其實哪些該講哪些不該講的,這些學科應該很好區分。)

中國教育部首先是中國的,其次才是教育界的。

關于英語高考權重調整這件事,中國的教育部,也許該講一講政治了。

結論

英語是英美兩國最重要的戰略商品。我國對它進口的海關卻形同虛設,任其零關稅傾銷。我們的教育部門作為英語商品的海關,應該適當降低英語高考權重來對其征稅。在中美關系惡化的背景下,這事重要且緊急,不應該再拖下去了。

后記

之前提到了1842年鴉片戰爭中英簽訂的《南京條約》后中國的關稅自主權開始喪失。

1900年,南京條約簽訂一個甲子后,八國聯軍發動侵華戰爭,清政府戰敗簽訂的《辛丑條約》涉及到的庚子賠款,又是以我們喪失的更多關稅做為擔保的。

諷刺的是,這關稅,卻正是美國開始向中國推行隱性的英語推廣、精神殖民的留學生制度的資金來源。

而我們就這樣讓美國推廣英語、文化、價值觀了百多年,120年過去了,我們卻又得為收回商品海關的關稅自主權而努力了。上次是為了鴉片,這次是為了英語。

大家看到這里面好像命運交織一般的感覺了么?

(海關開了->失去關稅->稅款辦學學英語->所學的英語海關又關不上了)

120年過去了,感覺像是一個巨大的輪回。滄海桑田,世事變遷,變了么?又好像沒有變。

八國聯軍進攻紫禁城時,老百姓為他們搬梯子。有人說,這些老百姓是自發的,也有人說,他們是被逼迫的。

我只希望以后我們的中華民族,為異族搬梯者,能少一點,再少一點。

————————————————————————

速讀版本

1、英語是英美最重要的國家級戰略出口商品。

2、主權國家對任何進口商品都應該設置海關,針對性的征稅。

3、英語這種語言商品的海關就是我們的教育部門,它的稅率就是英語高考的權重比例。

4、現有的英語高考權重實質上是零關稅,已經形成了傾銷。

5、增加對英語的關稅就是要適當降低英語高考權重。

6、所以,對英美最重要的出口商品英語,有必要以降低英語高考權重的方式加以征稅。

7、中美關系轉向成對抗斗爭,恢復原狀的可能太小了。

8、英語作為美國的戰略商品,對美國與中國爭奪人才、人心、國際形象、話語權、資金都至關重要。

9、所以,對英語“征稅”[降低英語高考權重]不但重要,而且緊急,不可再拖延下去了。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號