摘要:明治日本在琉球的殖民教育以日語教育為中心,其推行日語教育的方式包括構建教育環境、規定和控制教學內容、開展社會教育、培植輔助機構,其主要特點是強制與誘導并存、急切與漸進并舉的體系化推進。同時,明治日本用教科書來規定和控制教學內容,包括通過鼓吹日琉同祖論來矮化琉球民族,通過截取戰爭片段來灌輸軍國主義思想,丑化中國形象,通過服飾、宗教等滲透日本文化,形成“先進日本”與“落后琉球”的差異化對比。這種日語教育徹底改變了琉球語言生活,埋下了琉球語瀕危的種子,也造成文化斷層,消弭了琉球人的獨立國家觀念與民族意識。與此同時,所謂新知識分子也開始追求對日平等和文化的相對自覺。明治日本在琉球的日語教育建構的畸形教育形態,深刻影響了之后的其他日本殖民地與占領區的教育行政。

關鍵詞:日語教育 明治日本 琉球 殖民與同化

1879年,琉球王國在日本侵略者的鐵蹄下亡國。與所謂“舊慣溫存”相背,日本采取直接而強硬的語言政策,把語言同化作為首要任務,強力推行日語教育。距離1879年已將近一個半世紀,琉球語已走向瀕危,曾經的“外國語”——日語在琉球獲得了“共通語”地位。然而語言帶來的撕裂與融合的問題長期以來一直存在,令人無法回避。當前日本學界對琉球日語教育的研究多為具體的局部教育實踐分析,中國學界則多從教育整體來考察,語言教育研究的空間有待拓展。

“廢琉置縣”奠定了日本在琉球進行日語教育的總基調,決定了日語教育的殖民性。1879年前在琉球語言生活中就存在統治階層專屬的日語教育,此時的日語教育與多語并用政策下琉球選用漢、和兩種語言作為特定外交文書的事大主義的體現,為之后琉球社會接受明治日語教育提供了一定心理便利。琉球語表記法不完善以及書寫非全民化等自身缺陷也為明治日本推行日語教育提供了便利。鍋島直彬等日本在琉球的統治者對日語教育特別積極,確立了日語教育政策,期待日語發揮同化與教化琉球人的作用。在維護統治的現實需要與“一國、一民、一語”思想的影響下,日本施政當局確立了以日語教育為中心的同化路線,在琉球開始了日語教育實踐。

一、日語教育的推行方式

(一) 構建教育環境

開展日語教育,首先必須有學校與教師。1880年的會話傳習所雖然只存在了四個月,但它卻是明治日本在琉球最早開設的教育機構。同年,會話傳習所改為沖繩師范學校。明治政府還開設了中學、小學和實業學校,全都包含日語課程。

學校類型雖多,但數量并不均衡,整個明治時期只建了兩所中學、一所師范學校,到1888年時卻已建立66所小學。[1](P55)這與縣令上杉茂憲將設置小學作為施政重點及琉球王國時代筆算稽古所昌盛有關。筆算稽古所也進行日語教育,教材使用也有相似之處,具備合并為小學的可能性。1880年成立的伊江小學即是如此。

建校之后必須配備日語教師。會話傳習所的教師由沖繩縣廳學務課員兼任,但隨著教育規模的擴大,必須招募專職教師來應對需求。雖然日本在琉球施政當局最先設置便是師范性質的學校,但是教師養成畢竟需要時間,而且其本身也需要教師來進行培養。對此,日本當局招募了大量本土教師,“1882年管轄之內51校的教員三分之二聘于其他府縣,其中中頭地區11所小學的教員都是其他府縣人”。[2](P196)隨著沖繩師范學校的學生畢業,琉球本地學生成為新師資力量,被分配到各地,其中分配到中頭、島尻、國頭地區的畢業生較多。以1907年為例,有78%的畢業生流入中頭、島尻、國頭三地,其比例分別為31%、29%、18%,這也顯示了學校地域分布不均。[3]然而日本教師對自己的教學成果并不滿意,認為琉球學生學業素來淺薄,無法勝任小學教員一職。[2](P196)琉球教師即便成為小學教員,其職業發展也嚴重受限。雖然中日甲午戰爭之后琉球教師開始活躍于教壇,但是他們集中在偏遠地區,中心地區始終由日本出身的教師主導。[4]

(二) 規定和控制教學內容

規定和控制教學內容,首先要確定教學量。明治政府以及在琉球施政當局先后頒布了多項與教育相關的法令、政策,從制度上規定各校各科的學時與學年安排。從沖繩縣尋常中學校則等法令可知,中學日語課程的學時數總體穩定,各學年均居于首位。沖繩縣師范學校各科各部日語學時具有學年及性別差異。中學學校與師范學校學年越高,日語課程的學時量往往越低。可見,日語課程是基礎課程,這種基礎性也表現在小學教育中, 其學時數及比例在整個小學階段隨著年級的升高而增多。總體來看,日語課程在整個教育體系中占據優勢地位。以上數據來自沖繩縣廳的縣令和明治政府的命令,體現了日本統治當局理想的日語教育體系。日本以法令的形式強行確定了日語課程的學時和學年,以國家機器為后盾確保其生效實施,從體制上保證日語課程的優勢地位。控制教學內容的另一個抓手就是控制教科書。在日語教育上,施政當局十分重視教科書的編寫與使用。《沖繩縣用尋常小學讀本》的編纂來自于井上毅時代的提議——“北海道與沖繩在氣候、語言上與本土相異,所以使用一般的教科書是不適合的,(面向兩地)進行特別編纂較好”。[5]“特別編纂”看似是因地制宜,實際上是出于琉球的殖民地身份。日本施政當局對琉球缺乏信任,期望日語教育能發揮同化琉球人的作用,因此在日語教科書的編纂中一直存在差別對待的傾向。

1882年11月,沖繩縣廳發布了本縣用教科書書目,改變了對教科書的無指導狀態,對于教科書的使用做出初步規定。1888年,沖繩縣廳發布新的本縣小學教科書表,規定讀書課應使用《讀書入門》《讀書入門掛圖》《尋常小學讀本》,同年決定停用《沖繩對話》。從教科書檢定制度到改正小學令規定小學教科書應使用文部省有著作權的教材,明治日本對教科書的管控力度進一步加強。1905年,日本本土使用的《尋常小學讀本》開始在琉球使用。日本當局逐步加強對日語教科書的控制,在教科書的選擇上持謹慎態度。

(三) 開展社會教育

在琉球青年中開展社會教育的重要原因是征兵令在琉球的施行。日本當局以政令的形式將琉球士兵分配到日本本土,為適應軍隊生活,琉球士兵必須學會日語。根據沖繩縣教育會1899年對島尻郡和中頭郡的133名征兵中簽者進行的調查,沒有接受過教育的中簽者高達94人,占到了全體的70.7%。[6]從軍之后甚至需要先為琉球士兵安排翻譯,不懂日語成為突出問題。為改變這一局面,沖繩縣廳將征兵中簽者教育制度化,要求各小學校長施行現役兵員教育課程,使適齡者掌握普通話。征兵中簽者教育制度化擴大了日語教育的覆蓋面,征兵令把服兵役的義務賦予全體琉球青年,使每個年輕人都有學習日語的必要。

另外,面向地域居民開展日語教育也是為了更好地培養在校生,解決學校教育“一曝十寒”的問題。盡管有出于對在校生培養的考慮,但是廣泛開展社會教育的主因依然是為征兵做準備。社會教育機構按照受教育程度將征兵適齡青年分組進行教學。各機構開設課程沒有統一標準,但都有日語相關課程,且占據了半壁江山,有些教育機構甚至不設科目,直接將語言練習作為教學內容。社會教育的初衷就是應對征兵令,而服兵役對琉球社會提出的最迫切要求便是迅速解決語言不通的問題,夜學會等機構以語言練習為主要任務也是符合當時的實際情況的。另外需要注意的是,社會教育是以學校和琉球教師為中心的。夜學會等的就學時間是晚上七點以后或者周末,一般借用學校校舍。由于大多數征兵中簽者不懂日語,所以教育過程中需要使用琉球語,主要由琉球教師開展教學,日本校長負責監督。[1](P141)

軍隊中的日語教育也屬于廣義的社會教育。進入軍隊之后,日本軍方也會教授琉球士兵軍用器具名稱、軍隊用語等。社會教育在教學內容上具有局限性。1906年,日本當局對琉球適齡青年教育測試中的國語科試題體現了濃厚的軍事色彩。[7](P229)試題內容可以反映出題者想要學生掌握什么樣的知識,既檢查了學生是否達到理想的學科知識水平,也成為接下來教育的風向標。試題中對“へいたい”(軍隊)一詞的直接釋義自不用說,“うしろ、みぎ” (后面、右面)是軍隊中常用的指令詞,直接考察琉球學生對于軍隊生活的未來適應性。“天皇陛下、國旗”(天皇陛下、國旗),將道德標準納入進來,希望在日語教育中穿插修身知識,意欲培養忠誠于日本天皇的琉球軍人。

(四) 培植輔助機構

日本當局在推行日語教育時,除了直接發布政令外,還注重利用琉球的教育團體。琉球當時最大的教育團體是沖繩縣教育會沖繩縣教育會①。

① 創立于1886年,起初稱為沖繩私立教育會,后分別于1891年、1904年、1915年更名為沖繩縣私立教育會、沖繩教育會、沖繩縣教育會。“沖繩縣教育會”這一名稱使用時間最長,一直延續到1945年,為了敘述方便,統一使用這一名稱。

沖繩縣教育會雖然由琉球教師自發創立,但1892年起形成了知事兼任總裁或會長的慣例。當政者進入沖繩縣教育會的最高領導層標志著該會由自由團體向半政府性機構轉型。沖繩縣廳憑借政治權力與合法手段獲得該會的領導權,使其成為教育行政的輔助機構。沖繩縣教育會一端連著沖繩縣廳,一端連著琉球教育界。其發揮作用的機制如下。

第一,創辦會刊為日本施政當局提供輿論場所,左右教育界輿論,為明治日本的日語教育政策造勢。沖繩縣教育會會刊——《琉球教育》一貫主張“琉球否定論”,排斥和弱化琉球本體意識,對于琉球語言與文化持消極態度。作為《琉球教育》主筆之一的高良隣德提及方言使用必要性的文章甚至也無法在該刊物上發表,而只能投往他刊。作為絕對領導權掌握在日本人手中的半官半民機構,沖繩縣教育會需要與日本當局保持一致,《琉球教育》鼓勵與大量刊登講述日語教育重要性的文章,如帆足登桅的《關于語言》等,形成集聚效應,影響日語教學的外部環境。[8]此外,《琉球教育》也成為了高官言論與法律條例的傳聲筒。如第4號轉載的沖繩縣尋常師范學校女子講習科規則。[9]

第二,進行學事調查,研究教育方法,為施政當局確立日語教育政策提供決策幫助。對于決策制定的輔助作用體現明顯的是沖繩縣教育會對征兵適齡者的教育。1898年,沖繩縣教育會對征兵中簽者教育狀況進行調查,形成了征兵中簽者教育狀況取調報告。對征兵中簽者進行學事調查呼應了征兵令,使日本當局在開展社會教育過程中有的放矢,提高政策有效性。

第三,開展相關活動,以多種形式滲透日語教育,影響琉球社會的語言認知。沖繩縣教育會通過公開演講、夏季會、教育品展覽會等展開日語教育,也派遣講習員,建設巡回文庫。這些活動富于趣味且容易接受。以1901年的島尻郡教育品展覽會為例,島尻郡教育品展覽會展出學生的作文、習字等。[10]在教育品展覽會上展出日語教育的成果,可以利用教育品展覽會的影響來打開公眾參與,將日語教學成果與圖畫等科目一并陳列,在一定程度上模糊了日語所具有的侵略者、殖民者語言的意識形態性,而且標示作者信息也可以激勵學生學習日語。

二、明治日本在琉球推行日語教育的特點

第一,明治日本在琉球推行日語教育具有強制性。日本當局在琉球開展日語教育的主陣地是學校。強制性首先表現在強制琉球人入學。明顯體現強制入學的是1900年義務教育制的實施。義務教育制的確在某種程度上象征著教育的大眾化與近代化,但是其所具備的強制色彩也是不可忽視的,它與懲罰制度相配套,強有力地促進了就學率的提高。強制性的另一表現在于教學內容的強制性。義務教育保證學生的存在,法令形式的學校施行規則確立了日語課程占優勢地位的教學體系,強迫學生將大量精力放到日語學習上。

第二,明治日本在琉球推行日語教育具有漸進性。教學對象經歷了從權力代理人到賦課法的有限人群再到義務教育的全體兒童這一過程。教學語言由琉日雙語向單一日語過渡。教學機構從孤立學校擴大到夜學會、父兄懇談會等社會機構,教育機構的設立與教育對象的納入保持著同一步調。

第三,明治日本在琉球推行日語教育具有系統性。這種系統性主要體現在以學校為教育中心和主體空間,以日本本土人為主導者,同時注重培養和利用琉球教師的力量,進而形成學校與社會相結合、日本人與當地人共同參與、“各負其責”的系統性教育結構。

三、日語教育的主要內容

(一) 鼓吹日琉同祖論,矮化琉球民族

1650年,向象賢在琉球國史《中山世鑒》中提出日琉同祖論。明治日本在吞并琉球和開展日語教育時利用了這一論說。琉球民族來自何方與日琉同祖論的學術文化探究并非日本關心的重點,其重點在于通過宣傳這種論調使得琉球民眾相信自己的祖先來自日本。

《沖繩縣用尋常小學讀本》是在《尋常小學讀本》的基礎上編纂的,分別于第六、第七卷特別增加了有關源為朝與舜天的內容,以體現“日琉同祖論”。第六卷中的《源為朝一》《源為朝二》講述了源為朝被流放之后到達琉球娶大里間切長之妹,并生下舜天的故事,塑造了源為朝身長丈七、善用弓弩、能征善戰的英雄形象。這是第七卷中《舜天》的前篇。《舜天》接著《源為朝》繼續講述源為朝后人的故事,源為朝準備回日本之際,將妻子和孩子留在琉球,這個孩子就是后來的琉球開國之祖舜天。《沖繩縣用小學讀本》對舜天的描述與《中山世鑒》基本一致。

舜天是源為朝之子的記述從源頭上建立了琉球與日本父與子的親緣關系,并且這種關系暗含著上與下、統治與被統治。明治日本通過日琉同祖將父子關系投射到國家關系上,意圖建立父對子的統治,確立統治琉球的合理性,減少琉球社會的反抗。舜天是否是真實存在的歷史人物尚且存疑,而且即便舜天真實存在,日本當局的這種邏輯關系也無法成立,因為統治者的血統無法決定國家的親緣關系,把舜天與源為朝的關系等價投射到琉球與日本的國家關系上是極其荒謬的。然而,明治政府的日語教育的確影響了琉球人的自我認知,朝鮮半島被日本吞并后,“日本是家長,琉球是長男”的論調在琉球社會甚囂塵上。

《舜天》一文也記載了是舜天將日本文字伊呂波歌傳入琉球,舜天“成為沖繩島主之后,施仁德,正風俗,教伊呂波歌”。[11]明治日本在文字交流與起源上故意扭曲歷史,把日本假名文字傳到琉球的功績安放到舜天身上,實際上直到日本禪僧禪鑒渡琉之后琉球才出現有史可考的使用文字的記載。另外,《舜天》一文暗含著琉球語是日語傳播過程中產生的轉訛這種邏輯。具體說來,明治日本認為琉球語與日語均使用假名,而將假名傳播到琉球的又是日本武士之子,所以琉球語實際上是源平時代的日語在傳播過程中產生的變體,而隨著正宗日語教育的開展,轉訛頗多的琉球語已無需存在。這是日本當局對琉球語與日語的定位。《沖繩對話》的跋文對此體現得更明顯,“京語與島語則大同小異,而其小異固不過京語轉訛耳”。[12]琉球語起源于何處以及是否是一種獨立語言,在這里已不是單純的語言學問題。某種語言是獨立語言還是從屬或居于某種語言下位的方言,與該種語言的話者所處的政治狀況和愿望相關。[13](P9)明治日本對舜天與琉球語的記述都是試圖將琉球的獨立歷史融入日本歷史中,使其成為日本的一個分支,并將侵略琉球國的行徑美化為回歸古時狀態。

(二) 灌輸軍國主義思想,丑化中國形象

《沖繩對話》(見圖 1)和《沖繩縣用小學讀本》(見圖 2)都是具有代表性的琉球日語教科書,這兩本教科書編纂和使用時期不同,都體現了當時日語教育的側重點。《沖繩縣用尋常小學讀本》編纂于1897—1899年,晚于《沖繩對話》將近20年。相較于《沖繩對話》,《沖繩縣用小學尋常讀本》軍國主義色彩更加濃重。《沖繩縣用小學尋常讀本》的編纂期距離中日甲午戰爭不遠,戰爭獲勝使日本自信心膨脹,狂熱鼓吹戰爭,期望教育為未來之戰儲備人才。軍事擴張事實也直接影響了教育界,將“戰果”寫入教科書,可以宣揚日本“國威”。在校學生多為征兵適齡者,征兵令在琉球的實施使曾經的反抗者有機會獲得武裝,要使被侵略民族心甘情愿地轉向為侵略者服務,就需要進一步加強“忠孝”教育。

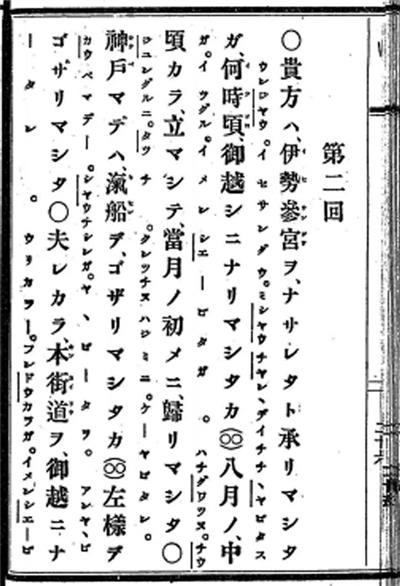

圖 1 《沖繩對話》第7章第2回書影

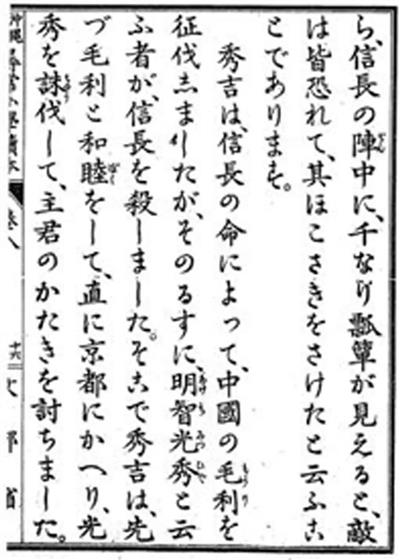

圖 2 《沖繩縣用尋常小學讀本》第8卷第2課書影

《沖繩縣用小學教育讀本》中軍國主義教育相關內容主要有四類:第一類是對勝利戰爭的直接描寫。第二類是對楠正成、豐臣秀吉等戰國時代戰爭狂人的描寫。第三類是講述軍隊生活、號召青少年服兵役、將軍人作為理想職業的有關內容。第四類是禮贊天皇和日本。主要內容如表 1。

表 1 《沖繩縣用尋常小學讀本》中軍國主義教育相關內容表

在《沖繩縣用小學教育讀本》對軍國主義教育相關內容的描述中,有兩點值得關注。

第一,《沖繩縣用尋常小學讀本》在軍事教育選材上有對中國的特殊關注。《沖繩縣用尋常小學讀本》描述最多的外國就是中國,但這種關注并非正向積極的,而是戴著有色眼鏡審丑中國,企圖在話語敘述上通過對比建立起強大的日本帝國,創造一個窮兵黷武但不堪一擊的中國。

明顯體現對歷史進行選擇、故意丑化中國行徑的是《豐臣秀吉二》。豐臣秀吉晚年想借道朝鮮侵略中國,明朝向朝鮮派出援軍大破日軍,秀吉本人郁郁而亡。而《豐臣秀吉二》結尾的記述是這樣的,“此后,秀吉在(日本)國內再無敵手,因此想要討伐中國,秀吉首先出兵朝鮮。加藤清正等攻陷王城,大破中國援軍,耀我國威”。[14](P15-19)這里所說的是壬辰之戰中的一場戰役——蔚山之戰。所謂的“大破中國援軍”是指加藤清正在蔚山城擋住了明將楊鎬的進攻,但這只是蔚山之戰的一部分,蔚山之戰也不是壬辰戰爭的最終結果,明治日本對豐臣秀吉在平壤之戰等戰役中的失利避而不談,也無視壬辰戰爭中日本最后的慘敗,只截取日軍獲勝的局部戰役,在敘述上刻意迷惑琉球學生。

這種對中國的負面關注來源于中日琉三國的歷史糾葛與現實狀況。中國作為日本的鄰國以及在亞洲的對手,與琉球有著源遠流長的聯系,是琉球曾經的宗主國與琉球士族救國的希望,也是明治日本在琉球建立非法統治的現實障礙。《沖繩縣用尋常小學讀本》面向的是琉球社會,其呈現的中國形象需要打破琉球人對中國的傳統印象,養成對日歸屬感和自豪感。

第二,《沖繩縣用尋常小學讀本》在軍國主義教育的選材上注重神化、崇拜天皇與日本,注重培養忠孝一體的道德品質,希望“重塑”琉球人的精神信仰與追隨目標。由表 1可知,四類當中有關天皇與日本的課文數量最多。甲午戰爭中日本“借皇上之威德,我陸海軍……屢戰屢勝”的說法極大地影響了日本社會,[15](P45)崇拜天皇的氛圍在日本社會日漸濃厚,文部省編纂審定的《沖繩縣用尋常小學讀本》也受到了影響。對于琉球社會來說,在1879年之前琉球一般民眾大都不知天皇為何物,琉球民眾信仰的權威是琉球國王。對此,明治日本在教科書中講述大量天皇及“皇國日本”有關的內容,企圖在琉球學生心中重新建立一個精神領袖與追隨目標。而實現這一目標需要神化天皇并培養對天皇的崇敬愛戴之情。《沖繩縣用尋常小學讀本》將神武天皇的傳說搬上舞臺,賦予天皇超現實人格。《沖繩縣用尋常小學讀本》把人民安居樂業的原因歸結到天皇庇佑上,賦予天皇超現實人格。《天長節》中如此描述到,“我們能生于這樣的時代、與父母幸福生活全都源于天子(之恩),我們必須祝福天子”,[11]在樹立天皇神圣地位的過程中,神武天皇的傳說被搬上舞臺。此外,神化天皇的同時需要培養對天皇的崇敬愛戴之情,其中敕語、紀元節、天長節等成為重要手段。《敕語奉答》一文以洗腦一般的方式將忠君愛國灌輸到學生心中。“可敬可畏的天皇/尊貴無比的天皇/可敬可畏的尊貴天皇下賜的大敕語/是吉祥日本的國教之基/是吉祥日本的人教之鑒/按照可敬可畏的天皇(下賜)的敕語那樣做吧/回應尊貴天皇的大御心吧”。[11]短短七句歌詞都是對天皇與日本的溢美之詞。類似的還有《紀元節之歌》《天長節之歌》等,這些篇目都篇幅短小,易于上口,容易在學生心中留下印象。明治日本希望琉球人從青年時代就養成為天皇奉獻的精神,為征兵適齡者編織了“忠君愛國”的幻影。

(三) 滲透日本文化,形成先進與落后的圖式

《沖繩縣用尋常小學讀本》中有服飾、宗教等相關內容。這與日常生活息息相關,看似平常,但其背后也隱藏著日本的同化志向,而且由于披上生活化的外衣而更顯隱蔽。

從服飾文明來說,甲午戰爭后,日本當局掀起風俗改良運動,想要“改良”服飾,其重要抓手之一就是放棄琉球服、改穿和服,《沖繩縣用尋常小學讀本》回應了日本當局的這一訴求,全書中充滿了對和服的推崇。源為朝、豐臣秀吉、酒井忠勝等日本歷史上真實存在的人物自不用說,連虛構人物也身著和服,如《浣衣》(3卷8課)中洗衣服的兩姐妹、《滴水穿石》(7卷17課)中看雨的阿清等。出場女性人物幾乎清一色身著和服(見圖 3)。《衣服》一課將衣服分為和服與洋服二類,有意抹殺了具有民族身份標識的琉球服。明治日本在本土推崇洋服、摒棄和服,在琉球卻冠以和服“普通服”的地位,要求琉球女性將衣袖加長,制作衣帶,改穿木屐。這使琉球女性的服裝更為繁瑣,并非出于實用考慮,只為使琉球女性擁有“帝國女子的面目”。“改良”一詞本身就存在從落后到先進的轉換,改良服飾帶有先入為主的偏見,琉球服飾改良的方向是日本化,而非近代化。

圖 3 《沖繩縣用尋常小學讀本》中的人物插畫

日本在明治維新后獲得了飛速發展,日本施政當局迫不及待地在教科書中向琉球人夸示文明成果。《沖繩縣用尋常小學讀本》對日本的描述以近代文明為主,包括以新歷法和機械時鐘生產技術為代表的近代時間計量法、第一次工業革命成果、新產業及科學天文知識。與此相對,《沖繩縣用尋常小學讀本》中與琉球相關的內容主要是植物、農業、農產品、地名,如黃蝴蝶花、刺桐花等植物花卉,有番薯大主與儀間真常,它們分別代表琉球的番薯種植業與制糖業。另外也將若狹漆器、泡盛酒等琉球名產納入教科書中,提到“沖繩的漆器舉世聞名”。[11]總體來說,這些敘述呈現的是以單一的傳統種植和地產類為主的琉球形象。新產業、新技術、新知識則都是從日本引入琉球的,強調日本與琉球在發展近代文明的進程中形成了前與后。而且對琉球第一產業的強調也體現了明治日本視琉球為資源與原料產地的看法。《沖繩縣用尋常小學讀本》中日本是先進的亞洲工業國家,是先進生產力與近代文明的傳播者,日本當局炫耀著本國的強大,謳歌本國取得的近代文明成果,與以農業為主的琉球形成了先進與落后的對比,暗含著大和人統治琉球人是必然的這一意圖。

服飾和近代文明是形而下的,是同化琉球的間接手段。而宗教屬于形而上的精神領域,是統治、安撫民眾的工具之一,它在科學知識不普及的時代對于統一民眾思想具有不可忽視的作用,具備直接同化的功能。琉球的本土信仰是以聞得大君為代表的祝女信仰,也有佛教和其他民間宗教信仰,日本的本土信仰是以神社為載體的神道教。《沖繩縣用尋常小學讀本》在《波之上宮》(5卷22課)中介紹了神社波之上宮的主祭神、祭日等情況。從《波之上宮》的書寫中可以得知,波之上宮供奉神道教神靈伊邪那美命、速玉男尊、事解男尊,而且各學校每年5月17日都要組織學生去參拜。波之上宮是日本當局在琉球推廣神道教、組織神道活動的重要據點。《沖繩對話》中也有神道教的相關內容,在《旅行之部》第二回中作為觀光地點提到了伊勢神宮、北野天滿宮等,不過比起《沖繩縣用尋常小學讀本》顯得較為隱晦,篇幅也小,這兩者在程度上的區別與日本對琉球的同化進程有關。《沖繩縣用尋常小學讀本》設專文將神社光明正大地寫入教科書中,比《沖繩對話》更明顯,表明了宣揚神道步伐的加快與強行改變琉球宗教信仰的意圖,也顯示了對學生思想控制的加強與同化進程的加快。明治日本堅持沖繩宗教儀式的作法是日本小笠原流派,拒不承認琉球本土信仰的獨立性,這種主流與分支之說形成了正統與非正統的區別,否定了琉球本土信仰的獨立性,而且還將其置于下位。

四、明治日本日語教育對琉球的影響

(一) 對琉球語言生活的影響

1、形成方言恥辱感,剝奪琉球語生存空間

明治日本在強行開展日語教學的同時,也在禁止學生說琉球語上頗費心思。強推日語與打擊琉球語雙管齊下,日語的習得與琉球語的禁止成為一體。這種教育使琉球人形成琉球語恥辱感,剝奪了琉球語生存的空間。造成這種結果的原因如下。

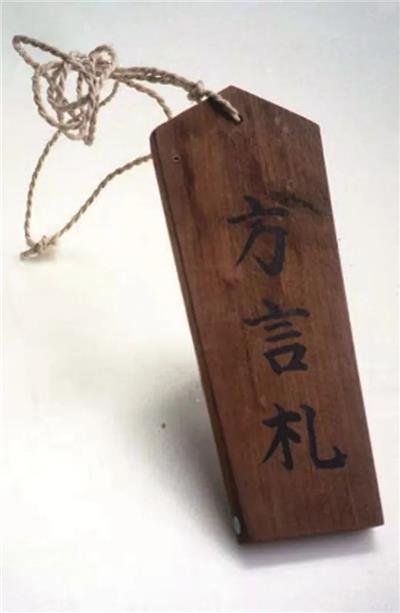

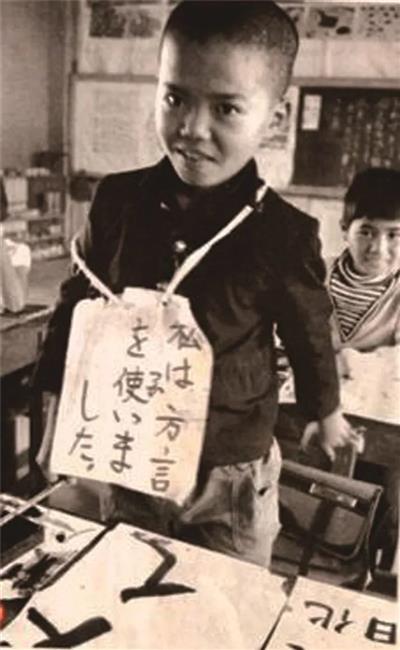

第一,在琉球日語教育中以方言牌(見圖 4、圖 5)為代表的懲罰措施長期廣泛存在。方言牌造成恥辱感的原因首先與其起源有關。王國時代的罰牌是懲罰小偷的手段之一,本身就是恥辱的象征,作為其擴展的方言牌也具有懲治不法、不正行為的意味。其次,不僅起源帶來了心理暗示,方言牌的確也常伴隨著道德上的惡評。再次,使用方言有時還會與體罰相關聯,對方言使用者造成了身心的雙重打擊。方言牌是學生日常接觸到的事物,日復一日的琉球語低人一等的心理暗示發揮了洗腦的作用,對價值觀正處于形成過程中的青少年學生有不可估量的影響,動搖了民族語言生存的根基,中斷了琉球語的代際傳承,改變了琉球人對琉球語的認知,形成了方言恥辱感。

圖 4 竹富島喜寶院蒐集館所藏方言牌

圖 5 戴方言牌的小孩

第二,日語教育使琉球語喪失了書寫近代文明的資格,琉球語被認為無法滿足追求近代文明與進步的需求,被視為落后的象征。在殖民者話語中,殖民者語言將殖民地原住民導向文明與近代世界,而原住民的語言是不可能實現這樣的功能的,不能傳達近代的、科學的概念,也不能成為教育、文化、研究的語言。[16](P49)如前所述,作為近代文明化身的新式學校竭力將琉球語排除出教材、課堂、教室、操場。盡管蔑視琉球語的傾向最早出現在日本人當中,但這種論調逐漸也浸染到琉球人中。對自身語言的不自信導致了部分琉球民眾,尤其是受過教育的琉球人,開始拒絕自己的語言。總體來說,追求“先進”的琉球人將琉球語視為“落后”的標志,不愿意甚至拒絕使用琉球語,希望以此來維護“進步”成果。對琉球語的蔑視開始于明治時代,然后經過代代傳遞,在太平洋戰爭時期更加深入人心,逐步蠶食了琉球語復蘇的機會。如今,琉球語已經被聯合國教科文組織納入瀕危語言,只有老年群體中存在將琉球語作為生活用語的情形,琉球語更多地作為一個意象而存在于文學作品當中,也有一些打招呼的琉球語體現在當今琉球促進觀光旅游、突出地域文化的話語和宣傳招牌中。

2、提高日語普及率,使日語由“異邦語”走向“國語”

明治日本在琉球33年的日語教育提高了琉球人對日語的接受度,使琉球人從不知日語為何物一步步走向了“國語日語”的時代,徹底改變了琉球人對日語的看法。盡管明治時代是琉球日語教育的起始時期,但這個時期卻形成了往后琉球社會對日語的主導性看法,基本達成了使琉球人接受日語的目標,至少使琉球人破除了心理障礙。

1879年日本吞并琉球前,包括親日派在內的整個琉球社會都將日語視為異于本民族語言的一種外語。親日派因掌握日語而沾沾自喜,《沖繩對話》中將日語稱為“東京的語言”。[17](P567)語言的命名反映思想觀念,在實際生活中居民也反對大和化,對于少數接受日本教育的人也冷眼相待,這種狀況一直延續到甲午戰爭結束。這顯示了此時琉球人對于日語強烈的他者意識,表明琉球人在語言與族群上對于日本的區分意識。

然而,隨著日語的單向擴張,琉球社會對日語的認知也由“東京的語言”向“普通語”及“國語”轉變。盡管明治三十年代前期的日語教育進展緩慢,但是最先接受日語教育的一批琉球學生已經成長起來,并且接受了日語與上田萬年等人的國語論,并作為琉球當地教育界的先驅展開日語教育事業。再加上隨后的義務征兵制實施、外出移民就業等帶來了學習日語的實際需要,軍隊與移民當中的被歧視體驗也激發了琉球人學習日語的斗志。以罰款來變相要求學生出席的夜學會、強制適齡兒童入學的義務教育制、父兄懇談會以及公開演講等都有效拉近了琉球民眾與日語的距離,提高了日語普及率。“東京的語言”強調的是功能性,而“國語”與“普通語”多了一層國民國家、國民建設上的一體感。

然而,對于日語接受度的提高,并不意味著從此時開始生活語全部轉換為日語,只是抗拒程度減輕而已,琉球民眾心中有了“國語日語”的意識。直到太平洋戰爭發動前夕的1926—1935年,琉球民眾生活中依然會使用各地方言。[18]

(二) 對琉球人身份認同的影響

1、推行文化同化,消弭獨立國家觀念與獨立民族意識

明治日本的日語教育造成了文化侵略,導致琉球文明中斷,摧毀了琉球積淀的文化瑰寶,也改變了琉球人對于“我是誰”的認知,影響了琉球人對周邊國家的看法,達到了上杉茂憲“使兒童激發愛國情操,腦中不再殘留日清兩屬這類思想”的預期目標,使琉球人心中獨立國家與獨立民族的意識分崩離析。

從改變文化現狀來說,日語教育形成了文化空虛地帶。明治日本依靠蠻橫武力將琉球語等象征琉球民族、能夠標識身份的東西全部從教育體系中清除出去。王國時代的另一文化中心——儒學也被強行排除在主流文化之外。從此時開始,琉球社會的文化中心開始發生轉移,與日語教育一同而來的日本文化一躍成為文明的代言人。從阻礙傳承與發展來說,外部大環境對琉球文化的蔑視使琉球學生難以生出熱愛之情,學校教育不提供學習琉球文化的機會,琉球社會失去了構建國家觀念和民族意識的正式場所,作為文化繼承人的學生無法系統學習本民族文化,難以生出文化傳承的動力,無法享有傳承民族瑰寶與前期精神遺產的現實條件,直接導致了琉球文化正常的發展與代際傳承被阻斷。

1898年11月到1899年3月,《琉球新報》對首里、中頭地區的小學生進行了思想調查。在“誰最令人尊敬”這一問題中,回答“天皇”的達到91%。[19](P54) 1879年前,琉球人還沒有天皇的概念,20年后天皇已經成為琉球小學生心中崇高無比的存在。這種身份認同的改變發生在曾經堅決抵抗日本統治的首里地區,足以說明日語教育對學生的荼毒之深。琉球民族年輕一代的心中不再對日本與琉球有鮮明的區分意識,琉球作為獨立國家的觀念逐漸模糊,尚氏家族等琉球王國原來的精神象征也逐漸無法凝聚人心,年輕一代的身份認同出現偏差。甚至有琉球人故意掩蓋自己的琉球身份,以成為“日本人”為榮,幻想站在日本帝國的羽翼下以“日本是家長,琉球是長子”的說辭來獲得庇護。這種日語教育一直持續到太平洋戰爭期間,而且力度越來越大,琉球人的國家觀念與民族意識越發被蠶食。即使到了琉球被美國托管時,琉球人對于故國與民族的感情也無處著落,在出現琉球歸屬美國、復國獨立聲音的同時,也出現了復歸日本的呼聲。

2、培養新知識分子群體,追求對日平等

日語教育培養了一批新知識分子群體,這些新知識分子接受了西方教育,給琉球吹來了近代文明的新風。所謂“新知識分子”是指1879年后接受日式教育成長起來、而且大多數都有去日本本土學習、生活經歷的知識分子群體。如伊波普猷、親泊朝擢等,他們在19世紀末20世紀初的琉球社會發揮了先鋒領袖的作用。他們開始在“日本”這一架構下追求平等,將同化于日本視為實現近代化、文明化的手段,主動適應同化教育。

新知識分子群體所呼吁的同化是對文明的同化,是對近代化的追求,他們接受同化的目的是希望琉球獲得發展。新知識分子推崇日語學習是為了擺脫其他府縣的歧視以及更準確地表達自己的認知,從而獲得更廣泛的社會參與。他們將日語作為走向文明化的跳板,更多地重視其功能性,希望通過學習日語獲得與其他府縣同樣的外在,獲得平等對話的機會。當明治日本的舉動阻礙近代化的進程時,原先積極同化的琉球人也會站在其反對面。1894年的罷課事件清晰地說明了這一點。

新知識分子群體對民族性的同化保有懷疑。接受日語教育成長起來的知識分子大都認可日語教育的必要性,但對于是否需要人為撲滅琉球語和琉球歷史文化持有懷疑態度。親泊朝擢是文明化堅定不移的追隨者,但同時也是否定同化民族性的先驅。他繼承了“為了普通”的普通語厲行路線,但也公開批判師范學校過分重視普及普通語教育,批評不注重養成民族自覺的教育。[20](P144, 149, 151)為了鼓舞琉球人的民族意識,親泊朝擢出版了《偉人傳》介紹琉球文化歷史上的重要人物。不過,需要言明的是,盡管新知識分子們追求沖繩民族自覺意識的覺醒,但是他們所想的民族自覺是在“日本”之內的,是不劣于大和人的“沖繩民族”的自覺,將自己置于“日本縣民”的位置上,以承認日本統治為前提。

在通過日本化實現文明化的道路上,新知識分子群體寄希望于挖掘琉球與日本的相同點,將保留民族性的方法訴諸于融入日本,希望通過相同點的訴說來獲得明治日本的同等對待。以伊波普猷為例,盡管他有挖掘琉球語言獨立性的意識,但他并不贊成大量使用琉球語。他不贊成人為激進地撲滅琉球語只是認為“沖繩的神話和語言本身就是日本,破壞這些神話、語言就是在破壞‘日本’”。伊波普猷將沖繩發展的大趨勢定位于融入日本,將琉球歷史文化視為日本的一部分,希望借此來贏得琉球的發展。融入日本來保留琉球民族特色的這種想法一直延續下來,今天在大城立裕等沖繩文學家身上依然可以看到。

(三) 對教育體系的影響

1、畸形教育結構長期存在,造成琉球長期落后

明治日本的日語教育打著新式教育的幌子,干著壓制琉球人智識發展的事。具有濃厚殖民主義色彩的教育結構直接導致了琉球的長期落后。

從教育層次來看,明治日本對琉球教育水平的預設遠低于日本本土,琉球人長期徘徊于低水平教育中。從橫向教育結構來看,低水平首先反映在教學科目及教學量的嚴重失衡上。課程設置中過分偏重日語,盡管開設了化學、物理等反映近代文明成果的科目,但是所占比例遠低于日語課程,僅止步于啟蒙。教學中只重實用口語、忽略文學素養也表現了教育水平的低下。另外,在縱向教育結構上,明治日本統治琉球期間,琉球島內沒有高等教育,而且即便是作為琉球教育最高形態的中等教育也沒有被積極發展起來。

從教育現場來看,明治日本蓄意解構王國時代的教育體系,人為設置障礙阻撓教育交流,阻斷琉球文化發展歷程。在明治日本侵略之前,琉球王國已經具備相對完整的教育體系,明治日本吞并琉球之后打亂了琉球原有的教育體系,使原有機構無法再生存下去。日語教育也扭轉了教學方向,儒學教育被中斷,儒學研究成果也無人傳承,造成了儒學研究的斷層。另外,在明治日本開展日語教育之后,琉球教育的對外交流日趨封閉。首當其沖的就是琉球與中國的教育交流,明治日本阻擾琉球人去中國留學、貶低中國的宣傳也挫傷了琉球人到中國的熱情,教育內容的差異也導致赴華留學喪失可行性。琉球人對外交流的主要對象國只剩下日本本土。在與日本本土的交流上,琉球人也只能以落后者的姿態追趕、模仿日本本土,盡管有識之士提出過直接師法西方來改變被動追趕的局面,但是明治當局故意忽略英語教育,琉球人也不可以隨心所欲地去西方各國留學,這導致直接向西方學習成為一個美麗的幻影。

近年來,日本右翼分子鼓吹殖民教育有功論,強調殖民教育給殖民地人民吹來近代文明的新風。但是應該看到,使殖民地獲得近代化發展決非日本當局的初衷。與客觀作用相比,更應該關注主觀意圖及負面影響。教科書中對近代文明的書寫是為了建立琉球人的對日親近感、敬仰感,教習一些近代文明知識也是為了使琉球人在日本工廠中更好地工作,明治日本對琉球強調初級教育與人格馴化,實施日語教育的目的與國民、國防、經濟掠奪的要求相呼應。明治日本的日語教育不僅無法承擔使琉球近代化的重任,而且嚴重破壞了琉球原有的教育體系,使琉球人的民族文化漸失,王國時代的學術失傳。直至今日,與日本本土其他地區相比,日語指導員在琉球教育體系中的比例更高,[21]琉球的教育水平、經濟發展等也居于末位。

2、成為殖民教育“范本”,淪為殖民幫兇

琉球是日本開展語言同化教育的首個殖民地,明治日本的日語教育不僅破壞了琉球的教育體系,而且也因首發性與典型性而成為日本殖民教育的“范本”,深刻影響了日本之后的殖民地、占領區的教育行政。

在對語言的定位中,明治日本在琉球奉行日語中心主義,這種語言同化路線也可見于中國的臺灣地區、朝鮮,乃至太平洋戰爭時期的中國占領區、東南亞占領區,琉球日語教育中撲滅本土語言的傾向同樣也被繼承下來。以中國臺灣為例,臺灣教育會稱,“語言、風俗、宗教、法制等當中,語言的力量最強……因此,語言為同化的最大因素是不言自明的……現在既然要使日臺兩民之間的關系密切,溝通彼此的意思,并且讓臺灣發揮對我皇帝尊敬鐘愛之心,建立永久不移的關系,除了國語教育之外,的確找不到其他辦法”。[22]這種對語言的定位、理解、利用與明治日本在琉球的日語教育如出一轍,都是將削弱統治阻力訴諸于語言教育,將語言視為喚起“愛國心”的要素。日本吞并臺灣地區后宣揚同文同種壓制漢語教育的發展,占領朝鮮后炮制日鮮同祖論打壓朝鮮語教學。日本當局建立本土語言與日語的相似性,但其中包含著先進與落后的不平等對立,這種相似性將殖民地引到停滯、落后的位置上,強行將殖民地、占領區置于想象的文化荒漠,并因此主張日語教育與日本統治的先進與合理性。這種路線在琉球的日語教育中便已發端,雖然具體實施方案有所差異,但作為總體路線是基本穩定的。

明治日本在琉球推廣日語教育的模式也可以在其他殖民地與占領區看到,經驗與做法的移植可見于明治、大正、昭和時期。“便宜教育”的總體方針同樣可見于其他殖民地與占領區教育中。

在琉球日語教育的經驗輻射中,除了上述理念、方法以外,也有“人”的擴散。在殖民官吏與教師的任用上,明治政府將在琉球主持過殖民教育的日本人調任到新殖民地,企圖利用他們的殖民琉球經驗來進行有效統治。明治政府也動員琉球人去新殖民地補充基層統治力量,明治日本在琉球的日語教育培養了一批親日皇民,日本當局的迷惑性宣傳使他們樂于成為日本當局的統治尖兵,燃起了他們建功中國臺灣的激情與決心。日本占領中國臺灣后,琉球教育界甚至有琉球要主動承擔教化臺灣之任務的聲音。琉球人教師久場政用是琉球赴外教師的代表,他起初擔任澎湖島國語傳習所教官,之后隨著日本對外擴張的腳步前往朝鮮,擔任朝鮮公立普通學校校長。曾經的被殖民者成為殖民者的幫兇,與殖民者一道向新殖民地開展侵略統治,以高于新殖民地的姿態自居,從欺壓新殖民地人民中釋放被殖民者歧視的壓抑之感。

五、結語

總之,明治日本在琉球的日語教育歸根結底是一種統治方式,是日本政府進行殖民統治的早期嘗試。語言教育既屬于思想文化的范疇,也帶有濃重的政治屬性,與民族意識密切相連。日本政府從琉球的日語教育中嘗到了甜頭,使其更加重視以日語教育為主要內容的文化治理,琉球的日語教育為國語論提供了一個相對成功的現實典范,使日本當局更加自信地在殖民地與占領區踐行日語教育。“廢琉置縣”后,琉球人在不斷的“失去”。如果說武力吞并意味著失去“祖國”,那么日語教育則意味著失去“民族”。對琉球來說,明治日本的日語教育在加速其“大和化”進程的同時,也消弭著琉球獨自的文化,對琉球民族的自我認同影響深遠。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號