昨晚零點到三點,我到IMAX影廳看了諾蘭講述“美國原子彈之父”奧本海默的新電影。

影廳里除我之外,其余幾十人都是些青年學生。熬完夜我今天就病倒了,看來身體不能和棒小伙去拼,今天生病狀態就不寫長文,但“病中更多憂思”,所以思考會多一些。

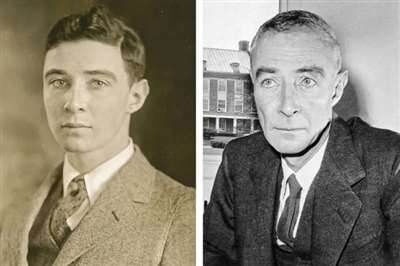

很多朋友在猶豫是不是去看這部“三小時長篇”之前,是不是應該多了解奧本海默的生平史,了解他的事業與愛情,朋友與宿敵。

不過我聽從了諾蘭導演的建議,他希望大家觀影前不要有“任何準備”,從而更沉浸的去思辨這部電影傳遞的三觀與抉擇。

但我看完這部電影后,覺得對于觀片量不是很多的路人來說,還是應該提前了解少量背景,至少降低這部電影的“觀影門檻”。

首先這部電影有鮮明的諾蘭風格,“時空錯亂”,順敘倒敘插敘輪番登場。

除了時間線很“高級”,諾蘭還進行了“黑白”與“彩色”兩種敘述交替的手法。

沒有事先做功課的朋友,很可能“抖機靈”,許多電影不都是現實時間線用彩色敘事,回憶倒敘用“黑白敘事”么?

如果你這樣去看這部電影,絕對會“風中凌亂”。

觀影前你應該知道,這部電影最重要的是奧本海默與“宿敵”,小羅伯特唐尼飾演的劉易斯·施特勞斯的“雙視角敘事”。

相比較原子彈的制造與使用過程,這部電影更多呈現的是施特勞斯利用“安全權限聽證會”對奧本海默進行迫害,以及后來施特勞斯希望“更進一步進入內閣”,在國會聽證會上遭遇“科學界反殺”,從而自身政治生命終結。

因為施特勞斯是“幕后陰謀者”的形象,所以他的“視角”無論過去還是現在,都是“黑白”的,奧本海默是陽光的,所以他的敘事畫面就是“彩色”的。

看完《奧本海默》,我的第一觀感是這部電影非常真誠,他沒有根據民意“過度宣傳核炸日本”來爭取路人票房。

甚至“在IMAX影廳觀看核爆日本”這種預期,在整部電影里,是被淡化的。

相反,整部電影更多的是呈現美國“麥肯錫主義”,“官僚主義”,“山頭主義”對正直科學家的迫害。

這部電影的大量篇幅,都是因為奧本海默的情人,妻子,滴滴,弟媳,以及身邊好友都曾是“美國共產黨”成員,導致奧本海默長期接受“監視”和“隔離審查”。

這部電影長達三個小時,卻不沉悶,主線是“施特勞斯策劃在一個小房間里,利用專業法律和情報人才,審查和羞辱奧本海默”。

三個小時的電影里,有非常多的情節都發生在“兩個桌子拼一個長桌的小房間里”,可是諾蘭就是有這么神奇的本事,強大的“壓力”和臺詞交鋒,讓人在最困的“凌晨一點到三點”都不會瞌睡。

這部電影弱化了原子彈在廣島和長崎爆炸,造成巨大死傷,生靈涂炭的畫面,更多時刻,展現科學家們對“應不應該使用原子彈”的道德困境。

關于歷史上的“奧本海默時刻”這一說法,有兩種爭議。

第一種認為,奧本海默組織研發的原子彈,在1945年7月16日,在美國新墨西哥州進行“三位一體試驗”,原子彈試爆成功,被稱為核武器研發成功的“奧本海默時刻”。

第二種觀點認為,美國最終在廣島和長崎投下兩顆原子彈,是第一次在戰爭中使用核武器,并且讓日本“投降”,許多人將原子彈在廣島引爆,核武器第一次在現代戰爭中“應用”,并且終結了戰爭,這一時刻被稱為“奧本海默時刻”。

無論采取哪種描述,我們都能將未來“不可控的前沿科技”應用到軍事領域,改變世界地緣格局,稱為下一次“奧本海默時刻”。

這部電影最經典的“反戰內核”,就是科學家們制造原子彈,到底能否成為“終結戰爭的利器”?

在二戰結束后,奧本海默長期被官方審查和打壓,是因為他利用“原子彈之父”的影響力,多次公開主張利用“全球限核”來實現世界和平。

當時美國科學家泰勒,以及這部電影的另一主要人物,奧本海默的宿敵,斯特勞斯都主張研發“威力更強的氫彈”,用軍備競賽的“始終先進性”來實現“全球霸權”。

最終歷史的走向我們看到了,在美國和蘇聯都在核武器上“軍備競賽”后,主張“棄核限核”的科學家們,理想化觀點就顯得“天真”與“不合時宜”。

過去七十年的“二戰后和平史”證明了,只有擁有原子彈,氫彈以及全球投送能力的國家才能獲得“徹底的主權”和“平等發展權”。

這部《奧本海默》的導演諾蘭,以及當今世界的許多科學家,都認為“人工智能”領域極有可能誕生下一次“奧本海默”時刻。

如今的人工智能領域,像極了二戰時期德國和美國“搶著研發原子彈”,即便他們發現原子彈的“鏈式反應”有毀滅地球的風險,依舊沒有阻止軍事強國們紛紛加入原子彈的軍備競賽。

如今的人工智能領域,同樣是美國的研發要超前好多年,但是現階段全世界對“未來人工智能”與人類社會的科技邊界和倫理邊界都沒“想清楚”。

當今世界,也有許多“著名科學家”,提出全球“暫停人工智能研發”的倡議,但是很快,這一倡議就被打上“后發國家希望彎道超車”的標簽。

當今世界,上至前沿科學家,下至沒一個普通人,都能看到“人工智能”以不可控的速度,快速侵蝕我們生活的方方面面。

包括軍事領域在內,利用“人工智能”輔助決策與輔助觀察早已是各國公開的方向。

這時候即便大家意識到“人工智能未來有失控風險”,人工智能的“輔助決策”經過幾十年進化,很可能“代替人類決策”,大家都預判到那一危急時刻,但是沒有國家“敢于停下來”。

其他國家都在人工智能領域“拼命奔跑”,哪個國家因為“仁義和責任”停下來,未來的評價不會好于宋襄公。

因此未來的人工智能領域,一定會誕生一次“奧本海默時刻”,將人類拖入全球地緣危機之中。

即便《奧本海默》這部電影很有深度,也從歷史角度呈現了“幾十年前美蘇軍備競賽的全球悲劇”,可是人類的天性注定“不會接受歷史教訓”。

我們普通人能做的,或許就是在下一個“奧本海默時刻”來臨前,讓家人和朋友生活更好一點,并且共同期盼,下一個“奧本海默時刻”,掌握在我們手里!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號