· 原編按 ·

本期推送來自《信睿周報》“賽博生育”專欄的第一篇,作者朱劍峰老師從自己的生命經驗出發,聯系生殖醫療化的歷史過程,反思現代生育醫療中的控制與責任。此外,這一專欄已刊有《成為母親的過渡儀式》《分娩之爭:反思醫療與自然的概念框架》等文章,并將繼續相關討論,歡迎大家持續關注。

“賽博生育”專欄開欄語(朱劍峰)

生殖進入社會科學領域的時間并不長。在20世紀70年代之前,有關生殖的研究“毫無社會學想象力”,大多數人覺得這是一個自然的過程,乏善可陳。很多對生殖研究感興趣的學者和筆者相似,自己是女性,并且身擔母親的職責,她們都是女權主義理論家和實踐者,在分娩的過程中體驗了產科醫學的“身體規訓”,從而對和分娩相關的廣泛社會議題進行探討。也正是由于她們將自身的經驗和理論完美結合在一起,才使得生殖領域的研究逐漸成為理論前沿,貢獻于社會科學各學科的發展。20世紀90年代,生殖的話題被帶入全球政治領域,從邊緣走向中心,進入醫學社會學和醫學人類學的主流討論。21世紀,隨著對生殖技術的關注,生殖人類學匯合科學技術研究(STS),顯示出勃勃的生機,孕育了大量學者,成為名副其實的“理論的沃土”。借此專欄,筆者欲拋磚引玉和各界學者交流,也希望能擴展生殖人類學在中國的發展空間。

——————————————————————————————

2023年1月13日,星期五,當我坐在電腦前開始啟動這一專欄的寫作時,突然意識到11年前的今天(2012年1月13日)同樣是“黑色星期五”:懷孕32周的我因為羊水早破,一下子進入了這一生難忘的三天醫院“生產”經歷。那段過于忙亂、迷茫、無序和失落的經歷,讓我從來沒有機會來沉淀身體和情感的體驗。直到今天,看著身材瘦小但生命力勃發、即將步入本命年的兒子,那些被我刻意封存的記憶片段一幕幕涌現在眼前:羊水早破,120拒載,醫院拒收,待產室里兩個人分享單人病床,醫生的訓斥聲,產婦的號叫聲,一夜未眠,被推回病房保胎……一直到14號晚上23:30,我都非常清醒,感知到孩子要出生了,值班護士卻說我是因為“太緊張”,我執意找醫生,并再三堅持,甚至威脅她要對自己的行為負責,她才不情愿地找來當值醫生。醫生檢查宮口后一句話也沒說,立即找人,風一樣地把我推進電梯,拉到產房,邊跑邊說:“因為來不及準備,需要對你進行阻產處理。”“晚上為什么沒有給她測胎心?”被放置在產床上平躺的我根本無法用力,兩次努力未果,被直接進行外陰側切術處理。孩子出生后,我一面未見,便被送入新生兒重癥監護室(NICU),只聽見兩個護士的對話——“是個小妹妹?”“不是,小弟弟”,才知道自己有了兒子。那是2012年1月15日的00:05。不知道是過于興奮,還是過度緊張,我沒有絲毫疲憊感,但醫生縫合側切傷口時鉆心的疼痛,一個人被擱置在產床上無人問津,感受陣陣的寒戰,我記憶猶新。每次想到自己不堪回首的生產經驗,一種莫名的諷刺意味立刻充斥于心頭。作為一名研究女性生殖健康的醫學人類學者,我可以回答但卻無從避免一連串的實踐性問題:為什么產婦分娩一個不到3.5斤的嬰兒,頭位,還需要側切?為什么在一個國際化大都市的三甲醫院的產科,產婦毫無尊嚴?為什么我的身體明明告訴自己要生了,還被專業醫護人員質疑?為什么要使用我根本無法用勁的“截石位”(lithotomy position)平躺進行分娩?為什么整個過程我沒有絲毫發言權?……11年時間一晃而過,這些年中,我很少和人提起這段經歷,盡管我并不相信自己只是一個特例,因為人類學的訓練和女權主義理論的熏陶告訴我,“個人的也是社會的”。我希望用專欄的首篇文章,來理解我11年前的生產過程和所經歷的迷茫。

20世紀八九十年代,很多社會學家、人類學家對女性分娩過程中的文化性和社會性進行了大量研究,并提供了豐富的論述。這些研究不僅僅關注女性身體的個體體驗,也詳細討論了這些個人體驗所產生的社會情景,其中影響最為深遠的是“生殖醫療化”的理論框架。這個框架是20世紀70年代社會學出現的“醫療化”的延展。醫療化是社會學者理解社會控制的一個路徑,在這個過程中,醫學知識和治療技術成為社會控制的工具,用于消除或者控制被定義為“不正常”的問題,從而確保社會規范得到遵守。康拉德(Peter Conrad)給出了這樣的定義:“一個問題用醫學術語來定義,用醫學語言來描述,通過醫學框架來理解,并用醫學干預來治療。”[1]在生殖研究領域中,該框架被用于檢視產科醫學上升期所暴露出的種種弊端,特別是各種侵入性技術的濫用。20世紀70年代,英國一半以上的產科醫生頻繁推薦使用的剖宮產所引起的分娩女性失聲等問題走進了學術界的研究視野。

生殖的醫療化

生殖醫療化的過程可以追溯至現代產科醫學的興起和傳統助產士的衰落。17世紀之前,女性分娩一般由其母親和其他女性親屬陪同。midwife(助產士)一詞的原始意義就是“陪伴女性”(with woman)。分娩完全由女性推動、管理、支持。18世紀時出現了為產婦提供服務的男性助產士、產科醫生,如果產婦在分娩過程中遇到并發癥,他們會提供最新的技術,比如產鉗、藥物等。

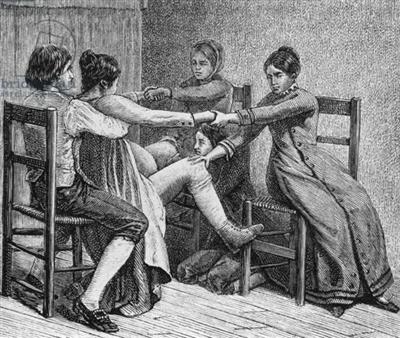

《先驅性的出生場景:兩名女性和兩名男性在分娩過程中協助》(Pioneer birth scene of two women and two men assist during childbirth of ca. 1800),由Gustave Joseph Witkowski繪制。圖片來自ARTSTOR

傳統的助產士是通過學徒方式來培養的,她們的理念和她們的名字相同,就是為了陪伴女性,鼓勵和支持分娩,等待女性自然生產。而男性產科醫生則急于干預,比如使用產鉗,這些實踐發生在細菌理論出現之前,甚至導致了產婦和嬰兒的殘疾和死亡率上升。[2]男性產科醫生對創傷性病例的關注也導致了他們對分娩看法的疾病導向,因為他們最初只有在可能導致胎兒或產婦發病或死亡的情況下才會收到邀請,而他們最普遍的操作也只是用人工手段將胎兒從母體中取出。

從19世紀下半葉開始,西方助產士和產科醫生開始了權力之爭:產科醫生希望獲得更高的專業地位,他們以“衛生”“教育”為借口,主張自己對技術使用的合法化,貶低助產士的服務,最后“建立專業的醫學協會和許可證,以促進自己的利益,并排斥其他從業者”[2]。這一系列措施導致越來越多的中產階級城市女性選擇醫生為她們接生,并更加信任“科學”和“醫學”體系。同時,選擇醫生接生與社會地位緊密聯系在一起,這些最終一起促成了產科護理的重大轉折。

20世紀二三十年代,城市中產和上層階級的女性越來越多選擇在醫院分娩,醫院推銷的是“標準化的醫療程序,特別是手術和產科分娩,以及舒適、現代的環境:干凈的房間、美味的食物、收音機、電話和護士的呼叫按鈕”[2]。很顯然,醫院成了一個對女性有吸引力的現代場所,這里更加清潔、安全。醫院把自己包裝成一個對分娩的無序進行有效控制和預測的場所,孕婦在醫生的指導下甚至可以選擇分娩的日期,同時可以使用藥物來緩解疼痛。生殖的醫療化雖然不是在全球同時完成的,但不同國家在不同時期幾乎都存在對傳統助產士的污名化敘事。

生殖醫療化的技術爭議

“生殖醫療化”的深層理念是“生殖的理性化”,這是一個現代化的塑造過程,強調的是不斷控制生命的理念。在現實生活中,醫院標準化的程序事實上并未兌現其安全和舒適的承諾。即使在當下,我們如果認真聆聽、仔細觀察,不難看到,女性離開了熟悉的環境,離開了親屬和社會的支持,身處陌生的醫院,會感到更加無助和焦慮。女性在這樣的環境中無法控制自己的身體,完全將控制權和自主權交給了醫生,分娩經歷變得越來越異化。

20世紀70年代后,醫療領域的自身改革進一步推動了社會科學領域對于生殖醫療化的研究。[3]首先是流行病學家試圖進行“適當技術”的評估,即通過研究確定在現有的臨床實踐中哪些被倡導的技術是有效的、安全的,哪些是“不適當”的。緊接其后的是推動“證據”的臨床使用,不僅倡導以證據為基礎的診斷和治療,還要有證據地進行政策制定,即循證醫學和循證政策。1977年,世界衛生組織(WHO)通過了“健康的適當技術”計劃,將“適當技術”的概念引入生殖領域。20世紀80年代初,分娩過度醫療化和其他相關女性健康問題日益成為國際問題,備受矚目。通過引入“文化”比較視角,WHO于1985年最終認為任何國家都不能以科學的方式證明過度使用剖腹產是合理的,并建議理想的剖腹產率應當保持在10%至15%之間。

除了剖腹產,外陰側切術也是被頻繁用于分娩過程的常規技術。外陰側切是對陰道進行手術切口,以拓寬產道。臨床使用的原因在于,很多醫務人員曾經相信這種技術可以保護胎兒的頭骨和大腦,縮短第二產程,從而減少因缺氧引起嬰兒腦損傷的概率。對產婦而言,這項技術可以防止會陰部的三級撕裂,以及肌肉過度拉伸可能對支持膀胱的影響,甚至子宮脫落。但事實上,正如一些學者所指出的,這些臨床效果并沒有得到充分證實。曾有研究表明,在其他因素都相當的情況下,在醫院環境中分娩因使用外陰切開術而造成的嚴重的三度和四度撕裂情況,是非醫院分娩的9倍。醫生這樣解釋:“如果你拿著一塊布的兩個角,并試圖通過拉動兩端來撕裂它,它很少會被撕裂。然而,如果在中間切開一個小口,那么拉住兩端很容易撕開布。做外陰側切術是類似的,有時會造成延伸到直腸的撕裂。”對于撕裂口的修復,產科也有爭議:有醫生認為,在醫生干預下的撕裂比自然的撕裂更容易修復;也有醫生認為,不經外陰側切術的小撕裂口往往更容易縫合。[4]就筆者自己的經驗,側切術對產婦后期恢復的負面影響不僅在于它是產后疼痛的一個根源,而且傷口也造成了很長時間的極端不適。

除了直接侵入女性身體的剖腹產和外陰側切術,醫療化導致的標準化分娩姿勢也并非沒有爭議。現在大多數醫療機構采用的是“水平姿勢”——背位或者臥位,即產婦仰臥在狹窄的產床上,雙腳放在腳蹬上,臀部放在產床的邊緣。不少學者指出,這種體位往往讓“推產”更加困難,而且會造成不必要的傷害,因為“(1)將產婦的大部分體重集中在尾骨上,迫使尾骨向前,從而使骨盆出口變窄,這既增加了分娩時間,又使分娩更加困難;(2)壓迫主要血管,干擾血液循環,降低血壓,從而降低了對胎兒的供氧量;(3) 增加了對會陰切開術的需求(和撕裂的可能性),因為骨盆底的張力過大,會陰組織被拉伸;(4)因為嬰兒通過產道時必須對抗重力,更經常需要用鑷子取出,對嬰兒的身體傷害也更多”[4]。盡管有不同的聲音,平躺、半臥或半坐的姿勢仍逐漸成為一種標準化的醫院分娩程序要求。當然,是貫穿產科醫學的哲學信仰體系和核心價值造成了這種情況。在這里,主導者是醫生,女性自主權只能被懸置,遵照醫囑、完全服從才是“優秀的”產婦和“理想的”患者。

在病床上等待的產婦。圖片來自Unsplash

生育經驗中的控制與責任

社會學家使用“醫療化”的批判研究路徑,將人們對分娩經歷的理解與更深層的社會結構聯系起來:資本主義、父權制和技術官僚社會都決定了女性生殖過程的經歷。早期的女權主義活動家將女性自主權的獲取作為主要目標,提出了與醫療化分娩相對應的“自然分娩”“家庭分娩”模式,主張女性恢復對自己身體的掌控,呼吁女性更積極地參與到本應屬于自己的身心體驗中。面對這種批評,醫院以“提供條件更好的待產室和產房,允許男性伴侶陪產,鼓勵新生兒和母親早接觸”等作為回應。這些回應得到了廣泛認可和接納,但是條件的改善卻強化了女性個體對于嬰兒的出生和護理應承擔更多責任的意識,在本質上并未真正挑戰醫學權威的控制。這種批判路徑似乎預設了一個完全自主并獨立的個體的存在,否定了任何形式的依賴,而大量研究表明,有尊嚴的生育體驗取決于她們能否獲得更為強大的社會支持。[5]

女性分娩應該由一個高度依賴的社會關系網絡提供支持,但在醫院的分娩經歷卻將我們所能獲取的其他社會支持貼上了“不清潔”“不科學”的標簽并拋棄。和傳統的生殖體驗不同,高度醫療化的最根本問題是將做母親的責任“私有化”。資本主義導致的個人化趨勢必然導致社會再生產的私有化,在這一歷史進程中,照顧、撫養嬰幼兒的責任從社會轉移到了核心家庭,從父親轉向了母親。

與此同時,隨著專業產科醫學壟斷地位的確立,分娩轉變為只有醫務人員參與的專屬分娩女性的孤立事件。在醫療化的分娩中,不僅沒有為經歷了重大身份轉變的女性進行有效的賦權,反而會讓她對自己的能力產生更多的懷疑。比如,醫院按照風險來管理分娩,經常在產婦沒有按照標準的“正常”產程進行分娩時對產婦的身體進行干預,使用各種技術打破個體特有的生產節奏。女性經常聽到的是:“不對,現在不要使勁兒”“怎么回事啊?使勁啊!”分娩中的產婦不斷被灌輸的理念是:分娩是高度危險的,必須更多依賴產科技術來保證其成功。也就是說,一旦自然生理過程被打斷,就會形成醫學干預和女性失聲的循環狀態。

實際上,醫療化的照料提供的支持極為有限,但由于它擁有強大的話語權,分娩結束后,在誕生了一個需要醫學監護的嬰兒的同時,一個身負重擔卻又孤立無援的“母親”也應運而生。醫療化最后傳達給每位女性最重要的信息是:做母親是個體責任——就像當時被擱置在產床上,不能動彈,渾身冒著冷汗,孤立無援卻又極端清醒的筆者,在無聲地等待著下一個未知的程序操作。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號