新時代祖國花朵的成長狀況如何?來自2015年1%人口抽樣調查的證據

基于2015年1%人口抽樣調查數據,聯合國兒童基金會、聯合國人口基金與國家統計局,分析中國兒童生存與發展的最新狀況。

國家統計局、聯合國兒童基金會、聯合國人口基金會. 2015年中國兒童人口狀況:事實與數據, 2017 年

來源:http://www.unicef.cn/en/publications/comprehensive/3210.html

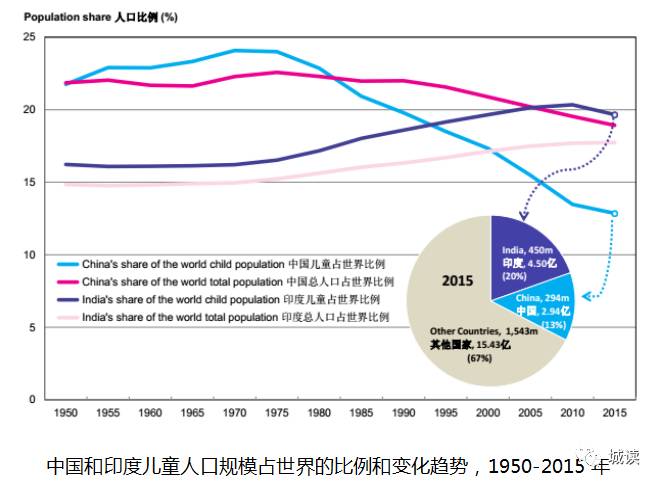

1目前中國兒童人口規模位居世界第二,中國兒童人口占世界兒童人口的比例自1980年代起不斷下降。

過去60年,世界總人口和0-17歲兒童人口迅速增長。世界總人口由1950 年的25 億增長到2015 年的74 億,是1950 年的3 倍;兒童人口由1950 年的10 億增長到2015 年的23 億,是1950 年的2.2 倍。1970 年代之后,在以中國為主導的人口控制帶動下,世界兒童人口增長趨勢出現轉折,增長速度越來越低于總人口增長速度。

中國兒童人口占世界兒童人口比例從1980年代起逐步下降,2015年中國總人口仍位居世界首位,占世界總人口的18.9%;中國兒童人口位居世界第二,占世界兒童人口的12.9%,明顯低于總人口份額(印度兒童人口規模在1991 年首次超過中國,成為世界兒童人口最多的國家)。中國的少兒撫養比(0-14 歲人口與15-64 歲人口之比)在1980-2015年間下降了六成,目前已成為全球少兒撫養比最低的國家之一。

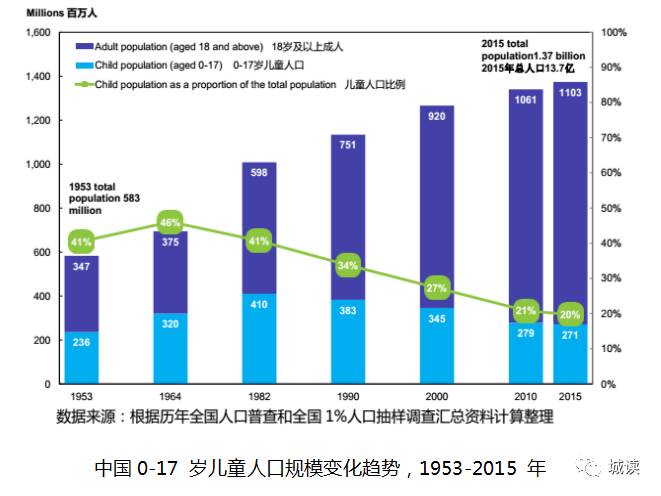

2中國兒童人口規模及其占中國總人口比例自1980年代以來不斷減少,但2010-2015年間保持相對穩定。

2015年中國0-17周歲兒童人口為2.71億,占全國人口的19.7%。其中,學齡前兒童9531萬人,義務教育階段兒童1.32億人,15-17歲高中學齡兒童4387萬人。與2010年相比,2015年學齡前兒童人數增加了505萬人,義務教育階段與2010年持平,高中學齡兒童人數減少1372萬人。2000年以來,兒童人口規模和占總人口比例下降的同時,青少年和青年群體的規模的比例也在不斷下降。

受1970年代開始實行的計劃生育政策的影響,中國兒童人口規模及其占總人口的比例自1980年代以來不斷減少,但2010-2015年間保持相對穩定(20%左右)。

中國每年出生人口數量受計劃生育政策變動影響而波動。例如1980年代中期生育政策“開小口“,出現生育小高峰,再如,2014年的“單獨二孩”與2015年的“全面二孩”政策,使2014年和 2016 年出生人口呈現小幅跳躍式增長:2014年出生人口數比2013年增加47 萬人;2016年更比2015年增加131 萬人,達到1786 萬人,成為2000年以來出生人口規模最大的年份。

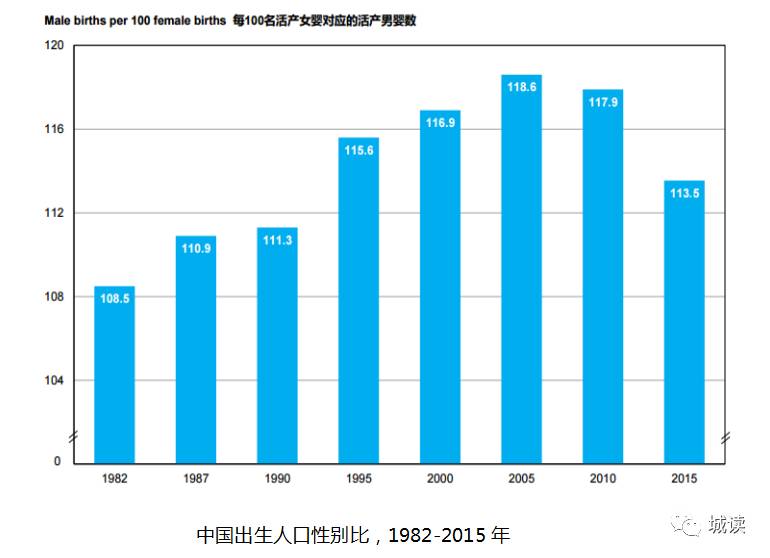

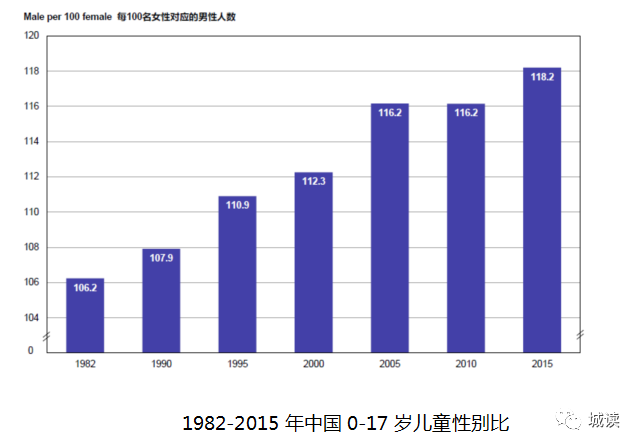

3 中國是世界上出生人口性別比失衡最嚴重的國家之一,并且性別比表現出顯著的城鄉差異、地域差異和群體差異。

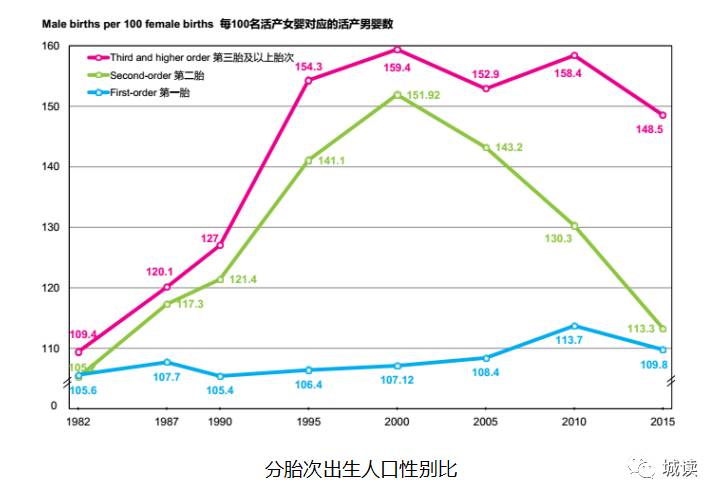

出生人口性別比是指每100名活產女嬰對應的活產男嬰數,國際公認在沒有干預措施時,出生人口性別比的區間通常103-107。中國出生人口性別比自1980年代開始偏高并持續上升,2015年達113.5,是世界上出生人口性別比失衡最嚴重的國家之一。家庭重男輕女觀念及相應的性別選擇生育行為、生育政策的影響、女性社會家庭地位的不平等、社會保障體系不健全等原因推高了出生人口性別比。

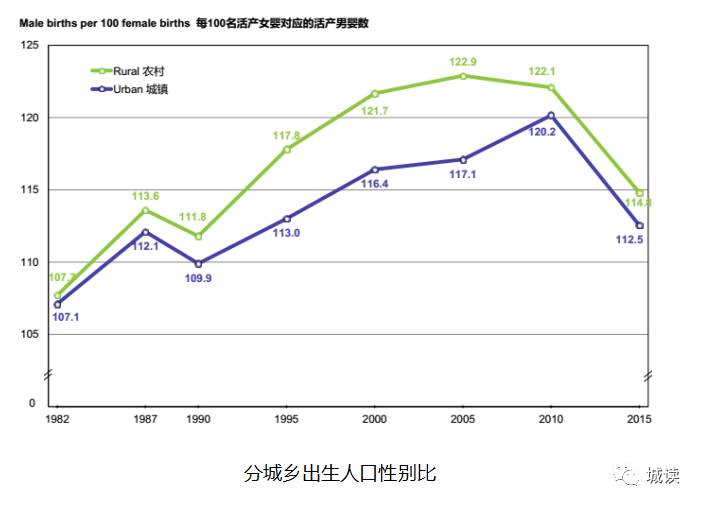

中國出生人口性別比表現出顯著的城鄉差異:農村地區的出生性別比高于城鎮地區,不過二者差距自2010年以來有所縮小。

出生人口性別比隨胎次增加而提高,表現出強烈的男孩偏好。

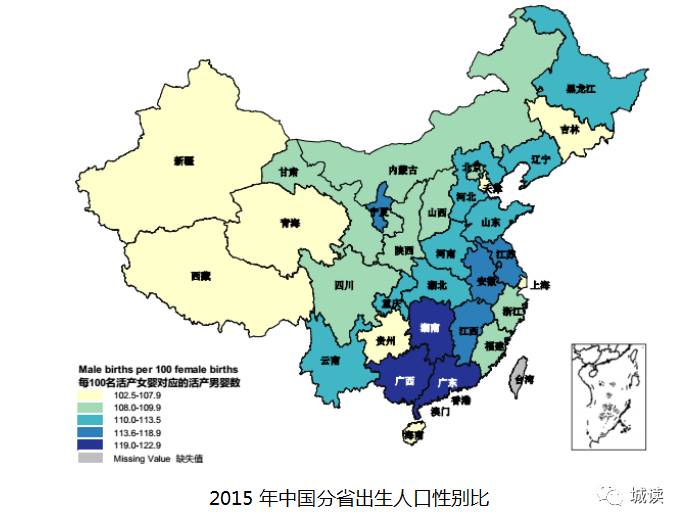

中國出生人口性別比表現出顯著地域差異:2015年,廣西、湖南、廣東出生性別比失衡最為嚴重,青海、新疆、西藏、貴州、吉林的出生性別比相對均衡。

少數民族出生性別比整體水平低于漢族:少數民族的出生人口性別比在1989年以前一直正常,之后超出正常區間進入偏高狀態,2015 年達110.7,不過,仍然低于全國平均水平。

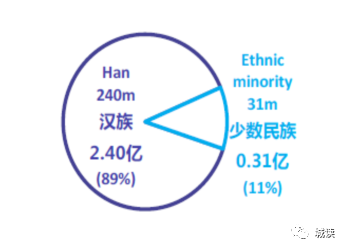

2015年全國0-17歲少數民族兒童規模為3111萬人,占全體兒童比例11%,高于少數民族人口占總人口比例(8%)。兒童人口最多的10個少數民族依次是壯族、維吾爾族、回族、彝族、苗族、土家族、滿族、藏族、蒙古族和布依族,合計2507萬人,占全部少數民族兒童人口的80.6%。

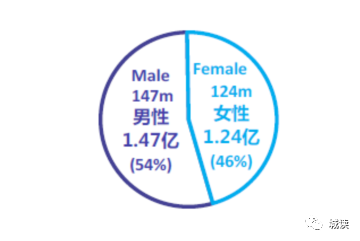

出生人口性別比的長期失衡已經反映在兒童人口性別比上,2015年中國兒童人口中,男孩1.47億,占54.2%,女孩1.24億,占45.8%,男孩比女孩多2259萬人。

自1980年代以來中國兒童人口性別比持續上升,從1982年的106.2上升至2015 年的118.2。2015年海南、河南、江西、甘肅、山東、廣東、江蘇、安徽和湖南兒童人口的性別比已經超過120。

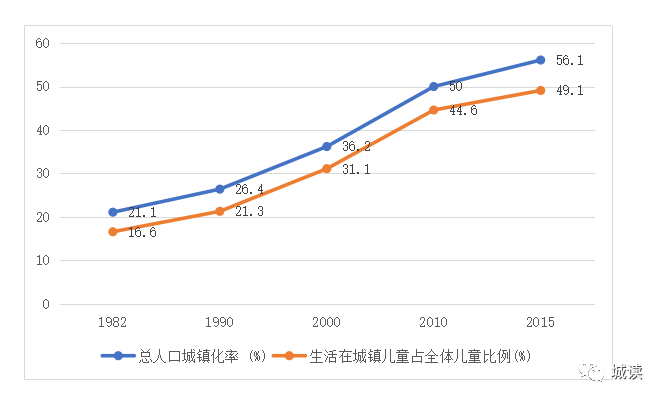

4超過一半的中國兒童居住在農村,兒童人口的城鎮化率低于總人口的城鎮化率。

2015年城鎮地區的兒童規模1.33億,占全國兒童的49.1%,農村地區兒童1.38億,占全國兒童的50.9%。雖然城鎮兒童比例迅速增加,但城鎮兒童占兒童人口的比例始終低于總人口的城鎮化率,這一方面與農村地區較高生育率、兒童比例偏高有關,另一方面也與流動人口子女無法全面享受城市公共服務而不得不留守農村有關。

5 兒童貧困:中國將近1/4的兒童生活在貧困地區。

2015 年中國貧困地區(包括扶貧重點縣和貧困片區縣共計 832 個縣)常住兒童規模約為6500萬人,占全國兒童人口的 24%。并且,貧困地區68%的兒童生活在貧困農村地區,他們的生存和發展狀態尤其值得關注。

兒童貧困是多維度的,貧困地區兒童在健康水平、接受或完成義務教育和居住條件等方面都不及其他兒童。貧困地區兒童各年齡組的死亡率都高于全國平均水平; 2015 年貧困農村地區兒童5.4%未接受或完成義務教育,高于全國平均水平約 1.8個百分點;超齡入學問題也更為嚴重;貧困地區15-19歲青少年早婚早育現象較嚴重。

6中國不到一半(45%)的家庭有兒童。

2015年,中國有4.1億個家庭戶,其中有0-17歲兒童的家庭戶有1.85億個,占45%。各省有兒童的家庭比例呈現出較大的差異。2015 年上海僅四分之一的家庭有兒童,北京和天津僅三分之一;中西部省份以及少數民族人口集的省份有兒童家庭比例較高,例如西藏超過 60% 的家庭有兒童。

從兒童的撫養狀況來看, 2015年 64.7%的兒童與父母雙方一起居住,19.6% 與父母中的一方起居住,另有15.7%的兒童不與父母任何一方一起居住。

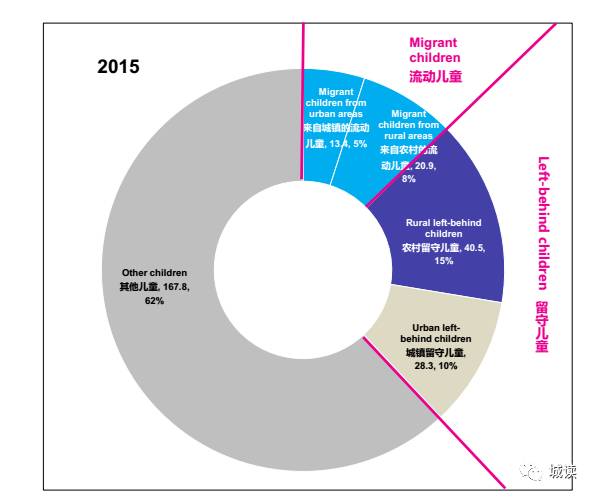

7流動中的兒童:每10名兒童中約有4名兒童直接受到人口流動的影響。

2015年,全國流動兒童3426萬人,留守兒童6877萬人,受人口流動影響的兒童總數合計1.3億,占中國兒童總人口的38%,也就是說,中國每10名兒童中就約有4名直接受到人口流動的影響。

人口流動對農村兒童的影響更大。流動兒童中,戶籍地在農村的2087 萬人,占全部流動兒童的60.9%。生活在城鎮的流動兒童占全部城鎮兒童總數的21.8%,每五名城鎮兒童中就有一名是流動兒童。留守兒童中,農村地區生活的留守兒童規模達到了4051 萬,占全部留守兒童的58.9%,占全部農村兒童的29.4%,每十名農村兒童中就有三名是留守兒童。

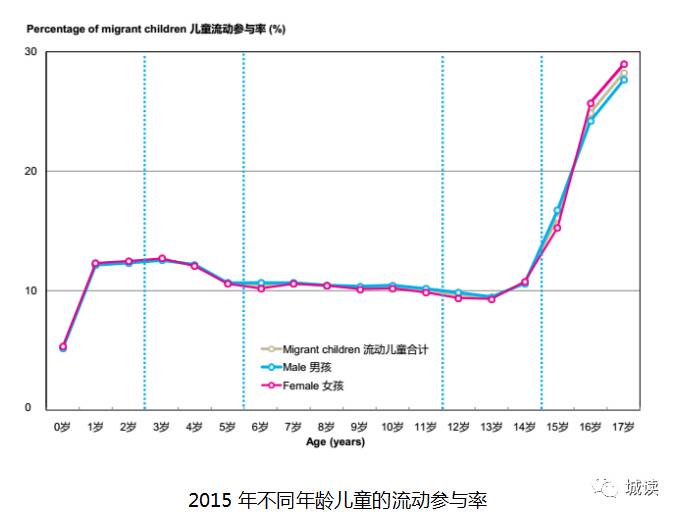

8流動兒童早當家:15-17歲流動兒童就業率高

兒童流動參與具有較強的年齡模式,反映出了流動人口外出過程中受到戶籍壁壘的影響和公共服務的限制:

(1)0歲組兒童的流動參與率最低,1歲兒童則有較為明顯的上升;

(2)進入學齡階段以后的兒童流動參與率出現了下降,說明就學和高考的障礙抑制了兒童的流動參與;

(3)15-17歲兒童流動參與率明顯較高,說明完成義務教育以后的農村兒童如果沒有繼續讀高中或者高中階段輟學后,很快就會外出流動,步入新生代農民工大軍。

9在后義務教育階段,中國兒童教育呈現顯著城鄉差異和性別差異。

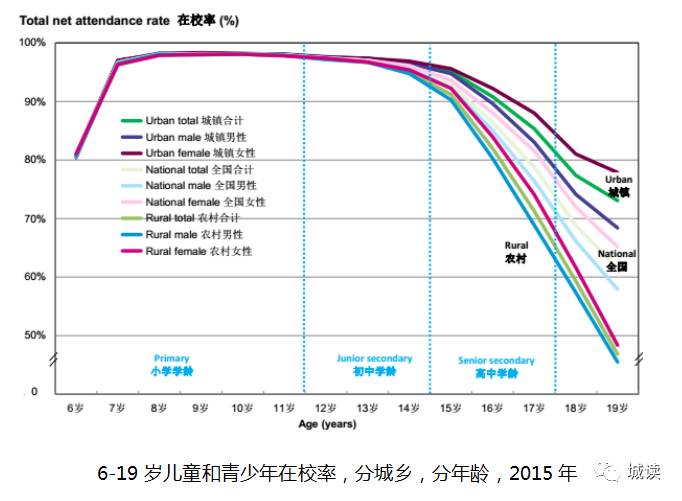

2015年兒童在校率在義務教育階段不存在明顯的城鄉差異和性別差異,但隨著兒童年齡增長,特別是到了高中學齡以及隨后的青少年時期,在校率逐漸下降,城鄉差異凸顯,19歲農村青少年在校率低至50%以下,有相當一部分農村青少年沒有機會接受義務教育之后更高的教育。女性尤其是城鎮女性的在校率好于男性。

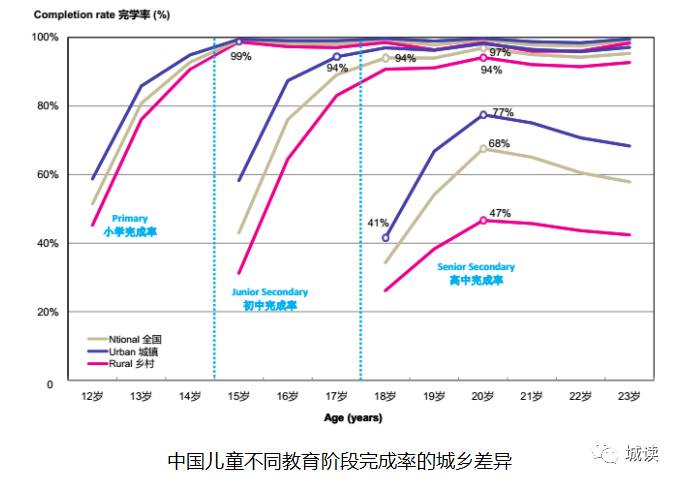

農村20 歲時的高中完學率為47%,比城鎮低了30 個百分點。

18歲女性的高中完學率為37%,比男性高出5個百分點,20 歲女性的高中完學率達到71%,比男性高出6個百分點。而女性相比于男性的優勢,幾乎都是城鎮帶動的結果,農村女性相對于男性優勢并不明顯。城鎮18 歲和20 歲女性的高中完學率分別達到46%和81%,高于男性7-9 個百分點。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號