我們到底要什么?

一、本位:整體與個體

二、社會成員:精英與平民

三、經濟領域

四、政治領域

五、思想領域

六、我們到底要什么?

當前,中國的思想界空前活躍,各種主張此起彼伏,又往往尖銳對立。西方的資本主義主流理論、馬克思主義(也來自西方)、本土的儒、墨、道、釋(來自印度,但已高度中國化),被不同的群體當做思想資源,近現代以來的洋務派、晚晴保守派、改革派、北洋政府、南京政府、都被人當做思想資源。至于毛澤東,既有恨之入骨的,也有呼喚其回歸的。

當年曾經有本蘇聯的小說《你到底要什么》,在我們這一代年輕人中廣為傳閱。小說的內容,我已記憶模糊,但這個書名,卻給我留下了深刻的印象。細聽這百家爭鳴,背后都是對中國社會形態的主張。因此“你到底要什么?”是每個國人無法回避的問題。

這百家爭鳴的社會形態主張,核心的爭論大體集中在以下幾個方向上:

一、本位:整體與個體

主要涉及整體與個體、全局與局部、中心與非中心、集中與分散等。

在毛澤東時代,前者處于主導地位,而今的主流學界則強調后者。秦暉更將其與現代化聯系起來:

“現代化對我們來說應該是常識了,它有兩個核心問題,一個是發達的市場經濟,一個是民主政治,這兩點背后共同的東西就是社會的個人本位化,也就是從一個共同體為本位的傳統社會過渡到個人本位的、尊重公民個人權力和個性價值的社會。”(秦暉《從大共同體本位到公民社會》)

極端的整體、全局、中心、集中傾向,勢必壓抑地方、局部、個人的主動性,這正是導致當年啟動改革進程的原因之一。而極端的個體、局部、非中心、分散傾向,將“公民個人權力和個性價值”與“共同體”對立起來。它導致的社會弊端,這30多年亦顯露無遺:損人利己、“精致的利己主義”(錢理群語)、爾虞我詐、以鄰為壑、區域間惡性競爭……,甚至在誠信喪失、假冒偽劣、貪污腐化乃至里通外國的背后,都有這一傾向的影子。

人具有社會性,人在社會中總是生活在某個共同體內(只有魯濱孫們除外)。這導致了兩個對立而又相互依存的原則:其一,個體、局部、地方必須維護共同體的健康運行和長治久安,否則個體將無以生存;其二,整體、全局、中心必須維護個體、局部、地方的生存環境。

歷史經驗告訴我們,這兩個原則相互對立,卻不能相互否定。偏執一端,勢將導致社會災難。如何處理這一組對立原則,遠遠未被深入研究。

當年嚴復將穆勒(John Stuart Mill)的《On Liberty》(《論自由》)譯為《群己權界論》。討論公域權力與私域自由的界限,主張“由一人一己之自繇,乃至一會一黨之群體,須明白群己權限之劃分,使不偏於國群而壓制小己,亦不袒護小己而使國群受害,并強調自由民主制度的實施其實是涉及一個國家的形勢與國民程度。”

這討論僅及入門,現實經驗的復雜性,要求遠比此深入得多的研究分析。

以生態視角觀之,生態系統維持其生存的,是相生相克關系,相生扮演著促進演化的正反饋機制,相克扮演著維持穩定的負反饋機制。這種相生相克的機制,一方面為個體提供了生存環境,一方面又制約個體的無限發展。這種相生相克關系無處不在,卻很少能看到由中心控制全局的情景,亦即在生物圈里,主要是“分布式控制”。

以生命體觀之,除了單細胞生物外,幾乎所有的生物都有中央控制結構,而且演化程度越高的生物,其中央控制對生存的影響越大。然而,即使演化程度最高的人類,也不是所有的控制調節都集中于大腦。對大量性命攸關的反應,由分布于脊髓的自主神經系統分散且相互協調地控制。

自主神經系統略圖

(取自 W.B.坎農《軀體的智慧》)

以社會演化觀之,隨著分工的深化,產、需匹配日益復雜。從“神農作市”時的“日中為市,致天下之民,聚天下之貨,交易而退,各得其所”。(《周易•系辭下》),到當今覆蓋全世界的商貿網絡和巨型的超市與物流企業,顯現出控制中心越來越強大的地位。當今的商貿系統背后是貨幣系統,而現實的貨幣系統無一不基于國家主權,即所謂“主權貨幣”是也。

可見,這一問題之復雜與艱巨。絕非一個極端的“本位”所能把握。

堯向舜交班時叮囑道:“天之歷數在爾躬,允執其中。”(《論語·堯曰》)。舜向禹交班時叮囑道:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中。”(《尚書·大禹謨》)。這里的“允執其中”、“允執厥中”警告繼承者,不可偏執一端。歷史經驗告訴我們“偏執一端”總是帶來災難,“允執其中”才可能有出路。然而,這個“其中”到底為何?在整體與個體關系的問題上,社會應把握怎樣的原則,應怎樣避免偏執一端?古人早就體悟到這是個“惟危”、“惟微”的課題,長久以來,人們是在不斷總結歷史經驗教訓的基礎上,逐漸揣摩、把握它的。今天社會分工高度發達,全人類事實上成了相互影響的“地球村”,這個問題更是復雜而微妙,需要下大力氣深入的研究。

二、社會成員:精英與平民

精英與平民的關系還涉及少數與多數、官僚與商賈、同質性與差異性、兩極分化與平均主義等。

有文字記載的歷史都是私有制的社會。這種社會的常態,是占人口極少數的精英集團控制著絕大多數知識資源、權力資源和經濟資源,并借以控制社會大眾。在這樣的社會結構中,精英集團的聚斂無可遏制,直至將社會大眾逼到“不反待如何”的境地。而缺乏知識資源、權力資源和經濟資源的社會大眾,在被逼到墻角時,只可能做出暴烈的反抗,歷史記錄下了無數絕望、血腥、殘忍、非理性的暴力事件。這些事件的真正責任人,其實不是事件中的主角,而是導致社會底層“不反待如何”的聚斂者,亦即今天被“成功學”推崇的人們。

由此,存在兩個邏輯選擇。

其一,消滅私有制,建立公有制。

向往公有制的,不自馬克思始,在他之前,有無數的學者在這個方向上努力。隨便屈指一數,就可列出歐文、傅立葉、圣西門、巴貝夫、摩萊里、馬布利、梅葉、溫斯坦萊、拉伯雷、安德里亞、康帕內拉、莫爾、奧古斯丁、亞里士多德、呂庫古、柏拉圖、赫西俄德、耶穌??。

然而筆者所知最早的這類思想,出自戰國至秦漢年間的《禮記》,這是儒家學者解釋、說明經書《儀禮》的文章選集。在其《禮運》篇中,有如下被廣為引證的段落:

“大道之行也,天下為公。選賢與能,講信修睦,故人不獨親其親,不獨子其子;使老有所終,壯有所用,幼有所長,鰥寡、孤獨、廢疾者,皆有所養,男有分,女有歸,貨惡其棄于地也,不必藏于己;力惡不出于身,不必為己。是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不作,故外戶而不閉,是謂大同。”

二十世紀的社會主義運動,是私有制社會建立以來,對公有制最大規模的探索。隨著中國的改革和蘇聯的解體,這場探索被認為是失敗了。向一個存在了數千年甚至上萬年的基本社會形態挑戰,其失敗幾乎是必然的。對此毛澤東有清醒的認識。在“全國山河一篇紅”的年代,毛澤東卻坦言:

“中國屬于社會主義國家,解放前跟資本主義差不多。現在還實行八級工資制,按勞分配,貨幣交換,這些跟舊社會沒有多少差別。所不同的是所有制變更了。我國現在實行的是商品制度,工資制度也不平等,有八級工資制,等等。這只能在無產階級專政下加以限制。所以林彪一類如上臺(注:毛在林彪后面加上“一類”二字),搞資本主義制度很容易”(毛澤東在1974年10月20日會見丹麥首相保羅·哈特林的談話 周恩來整理)

毛澤東對僅靠“所有制變更”就能改造社會明顯缺乏信心,這導致了他“無產階級專政下繼續革命”的理論。毛澤東早就有了這樣的直覺。蘇聯《政治經濟學教科書》稱“在社會主義制度下,沒有力圖保存腐朽的經濟關系的階級,對社會發展進行著有意識的有計劃的領導。”對此毛澤東評論道:“教科書說,隨著生產資料社會主義公有化,‘人們成為自己社會經濟關系的主人’,‘能夠完全自覺地掌握和利用規律’。把事情說得太容易了。這要有一個過程。”

考諸歷史,毛澤東的這一直覺是有根據的。中國的生產資料私有制發端于商代的井田制,(注:“商人除把土地劃成方塊分配給本族成員去耕種外,還保留一部分土地作為公田。”(何茲全《中國古代社會》);“商王在農業上主要采取讓商族平民或臣屬諸族集體耕種直屬于他的大塊‘公田’的辦法進行剝削的。”(裘錫圭《西周糧田考》 胡厚宣先生紀念文集))到春秋魯國的“初稅畝”基本成型,到唐德宗的“兩稅法”才最終落實到“產權”亦即“所有制”上。這一演化經過了兩千多年,整個歷程都發生在夏啟“家天下”之后,可見生產資料私有化是在公權力私有化的大背景下進行的。其核心動力,是控制了公權力的精英集團保障其經濟收益,并追求其極大化。因而生產資料私有化是適應公權力私有化的被動調適。由此,單單建立生產資料公有制,不足以改變整個社會私有制的性質。沒有公權力的公有化,生產資料的公有制注定是短命的。

今天的左翼理所當然地擁護公有制,反對私有制。然而這里的“公有”、“私有”,在很大程度上被局限于“生產資料”的范疇。站在左翼的立場上,最重要的任務是總結二十世紀建立公有制探索失敗的教訓。將其歸結為某些人的背叛、出賣倒是簡單,但顯然未找到癥結。觀察俄國與中國的革命,都是一個以革命知識分子為核心的領導集團,帶領本國底層公眾,以暴力推翻腐朽無能的前政權,在專政的條件下,實現生產資料公有制。并期望以此改造社會,使全社會成員適應并認同這一社會形態。這一路徑帶有明顯的布朗基主義色彩,盡管馬克思早就批判過布朗基主義,中俄兩國的革命者也認同馬克思的批判。而實踐的結果表明,不是革命黨人改造了社會,而是專政腐蝕了革命黨人。中俄兩國發展私有制都是黨內高層的選擇,瓦解蘇聯的是黨內最高層,在中國扶植被打倒的農奴主、喇嘛、巴依、胡大們的也是黨內高層。至于今天為國人痛恨的大資產階級,有許多是黨內高層培養出來的,有的甚至就是高層的子女、親友。僅僅十年前,幾乎所有的各級政府都在標榜“親商”。今天的左翼幾乎沒人提及布朗基主義,沒人提及私有化過程不只是生產資料領域的問題,反映出左翼在理論上的薄弱。十九世紀末、二十世紀初,左翼在理論上明顯比右翼強大,這是當時知識界大面積左傾,社會主義運動興起的必要條件。

而右翼實際上認為公有制行不通,只能搞私有制。雖然右翼實際上控制了話語權,但在搞私有制、走資本主義道路上,卻往往“猶抱琵琶半遮面”,尤其是體制內的右翼,明明是在搞資本主義,卻要標榜社會主義。被百姓譏為“打左燈,向右轉”。倒是茅于軾有膽量,說:“我認為我是準確地被打成了右派,一點也不冤枉。因為我當時確實是想走資本主義道路”。(茅于軾《應約為英國金融時報“我的1978”征文活動撰稿》茅于軾的博客http://blog.sina.com.cn/maoyushi)。當然茅于軾的膽量也有限,他是在2009年1月4日如此說的,而不是在文中涉及的、給他平反的1978年。這兩個年頭輿論環境的差異,眾所周知。

站在右翼的立場上,就導出另一個邏輯選擇----

其二,建立一個可持續的私有制社會

一個現實的問題是:精英集團該如何控制社會?歷史無數次展示,精英集團的聚斂導致天下大亂,治亂循環是私有制的常態。回避這個問題,假裝私有制社會是“全民”而非精英集團統治的,資本主義社會就是“歷史的終結”,不過是自欺欺人。

這方面,哈耶克比中國的精英學者們更能直面現實,他主張“財富控制權力”,說白了,就是資本家控制官僚。英美的歷史被用來證明哈耶克的理論。然而后發的主要資本主義強國,如德國、日本、俄國,無一例外地遵循李斯特理論,搞國家資本主義,靠官僚控制資本家,完成其“追趕”任務。亞洲的韓國、臺灣、新加坡也都是在官僚控制資本家的政體下成為“四小龍”之一的。倒是英國的殖民地印度和美國的殖民地菲律賓,比較忠實地復制了前宗主國的政體,實現了“財富控制權力”,結果印度至今無法消除種姓制度的影響,談到印度就讓人想起貧民窟和強奸案。至于菲律賓,令其揚名于世的竟是“菲傭”。

中國近30多年的統計數據再次證實,以利潤極大化機制配置社會資源,勢必導致逐利資金與為其祭獻利潤的消費資金間的失衡將持續擴大,這樣的經濟體不可能在內部解決這一矛盾,唯余擴張一途。這就是資本主義經濟體誕生500年來戰爭不斷的根源。而今資本主義經濟體幾乎覆蓋了全球,又能如何擴張?不擴張又能如何緩解貨幣循環的死結?

因此,右翼學者如果真想維護私有制的長治久安,就應埋頭做點真學問,而不要滿足于販賣舶來品。

三、經濟領域

除了公有、私有之爭外,經濟領域還有一系列相對的觀念,如生存與發展、發展與可持續、積累與消費、激勵與約束、競爭與共生、計劃與市場、負反饋與正反饋等。

維持人類社會的長期生存,是經濟體最起碼的目的,是經濟體必須遵循的底線。然而,現實中看到的,卻是以“發展”的名義危及社會長期生存的基礎。私有制、個體主義與利潤極大化機制,使社會資源配置取決于精英集團的聚斂動機。這樣的經濟體不可能為社會的整體、長遠生存負責。所謂“讓市場配置資源”,本質上就是讓利潤極大化機制配置資源。統計數據確鑿地證實,它勢必導致逐利資金與祭獻利潤的消費資金失衡,這是當今全球經濟危機的根源。可見,這樣的經濟體連維持自己的生存都力不從心,更何況維持人類社會的長期生存。

積累與消費、激勵與約束、競爭與共生、計劃與市場、負反饋與正反饋,每一對矛盾都意味著一個需要深入研究的領域。

“缺乏競爭”是當年批判舊體制的要點之一。而今“競爭”具有了神圣的地位,個人間、企業間、行業間、地域間的關系都被納入了競爭的范疇。人類社會事實上不得不依賴的共生關系被理論家們棄之若敝履。共生關系的破壞,導致了全社會的失信,社會成了一切人反對一切人、一切人欺詐一切人的戰場。人們的社會認同瀕于瓦解。

當“市場”被置于神圣不可置疑的地位后,無商不奸的商賈們就披上了金鐘罩;最近一篇煽動性極強的文章在微信中廣為傳播,文中稱馬云說:“這是一個搶錢的時代,哪有功夫跟那些思想還在原始社會的人磨嘰。”“不要跟我說你不喜歡,一個人在沒有錢的時候,是沒有資格談喜歡不喜歡。”問題不在于馬云是否說過這些話,問題在于此文的作者如此行文,竟得到廣泛的傳播,而且傳播者多抱認同的態度。這表明,今天的社會里,商賈價值觀已經成為主流。而維護人類社會長期生存所需的投入,則因無法交易、缺乏當前利潤而被打入另冊。其結果是醫療、教育、住宅領域紛紛商品化,連環保領域都不得不琢磨富豪的錢袋,琢磨“與魔鬼的交易”。事實上,這些領域根被不應該或不可能與利潤掛鉤,因而根本不應該納入市場的范疇。

“發展”長期被視為“硬道理”,在“市場經濟”的話語體系下,“發展”等同于積累資本。三十余年的經驗再次驗證了歷史上的聚斂機制:這是一個不斷加速的正反饋過程。一個系統中,若正反饋機制不受制約,將只有一個結局----系統崩潰。

發展、競爭與市場,對經濟體而言是必須的;但可持續、共生與計劃,同樣是必須的。歷史經驗告訴我們“偏執一端”總是帶來災難,“允執其中”才可能有出路。然而,這個“其中”我們是否搞明白了?

毛澤東時代的經濟學家就在討論積累與消費的關系,改革初期對老體制的一個重要批判是“投資饑渴癥”,說白了就是重積累、輕消費。不想改革了30余年,竟走到需求不足,產能過剩的地步,與當年的投資饑渴癥何其相似?所不同者,當年的積累主體,主要是“全民所有制”,而今的積累主體是私人資本家,這直接導致了社會的兩極分化。

無論左翼還是右翼的學者,都需要深入研究這個“其中”搞清這個“其中”,才可能建立負反饋機制,以制衡正反饋機制。這是系統長期生存的必要條件。這些問題沒搞明白,提什么主張都是空談。

四、政治領域

在政治領域,喧囂著各種“主義”,大多基于某種價值判斷。對社會是一個共同體,它需要解決的問題與一個生命體差不多,一方面是保護自己抵御外來的干擾與侵害,同時從外部獲得必須的資源。第二個方面是使內部的運行合理、協調、有序。

第一個方面,本質上是處理內外關系的問題。一個社會若中斷與外界的交流,恰如一個生命體中斷了對陽光、水和養分的吸收,將陷入死局;但若意識不到內外在基本目標、基本利益上的對立,意識不到自己也可能是其他主體的獵物,將淪入不設防的境地。事實上人們已經看到,某些人物、勢力的行為,像極了外部勢力的第五縱隊。任由這種狀態發展下去,中國勢必淪為任別人宰割的魚腩。

第二個方面,本質上是處理內部關系問題。早在1957年,毛澤東就希望“造成一個又有集中又有民主,又有紀律又有自由,又有統一意志、又有個人心情舒暢、生動活潑,那樣一種政治局面”。1977年,鄧小平在解讀上述講話時指出,“毛澤東同志這里講的政治局面不只是講黨,而且是講整個國家,整個軍隊,整個人民,就是說全黨、全軍、全國人民都要它那樣一種政治局面。”

這里毛澤東提到了集中與民主、紀律與自由、統一意志與個人心情舒暢,顯示出執其兩端,允執其中的思想。偏執一端勢必危及社會的生命力。當今的主流輿論,只要民主、自由、個人,結果勢必導致共同體的瓦解。

近二十多年許多國家的例子告訴我們,一旦共同體瓦解,除了少數有特殊地位的人外,絕大多數社會成員將陷入悲慘的境地。蘇聯的索爾仁尼琴反斯大林主義,以小說《古拉格群島》而著稱,是反蘇維埃制度最著名的斗士。然而蘇聯瓦解后,76歲的索爾仁尼琴回到他闊別整整20年的俄羅斯故土。看到物是人非、滿目瘡痍、人民極度貧困的現狀。懺悔道:“是我害了俄羅斯祖國。”贊揚斯大林發動了“偉大的向未來的奔跑”。“今日的俄羅斯已經徹底喪失了斯大林曾經賦予這個國家的沖勁與斗志!”

毛澤東提出的上述目標至今未實現,相反社會的嚴重分化導致維穩經費居高不下。這提醒我們,與其空喊口號,陷入說不清道不白的“主義”之爭,不如沉下心來,深入研究可控性與自由度的關系、自主性與集中度的關系、自由與紀律的關系。在此基礎上,而不是在別人推銷的說辭基礎上,構思合理的社會政治結構。

五、思想領域

思想領域是一個社會的大腦。思想領域的幼稚反映了社會的幼稚。一個幼稚的孩子,最明顯的特征就是跟風。一個成熟的人,凡遇事總要過腦子,要力圖自己想明白。我們的思想界是成熟還是幼稚?不妨先看一個例子。由于涉及政治問題的例子會引發不同觀點的人情緒沖動,這次看一個涉及環保的例子。

這個例子是所謂“綠色GDP”。

“綠色GDP”來頭頗大,1989年聯合國統計署發布《綜合環境與經濟核算體系》(SEEA),正式提出了“綠色GDP”的概念。1997年世界銀行推出了“綠色GDP國民經濟核算體系”。2000年和2003年聯合國對原有綠色核算體系框架進一步充實完善,推出了綠色核算體系框架和綠色GDP核算的最新版本。

聯合國!世界銀行!如此權威的來源讓我們的學術界立刻貼了上去,以求“接軌”。

早在1988年,在國際福特基金會的資助下,國務院發展研究中心就同美國世界資源研究所合作,開展“自然資源核算及其納入國民經濟核算體系”的課題研究。同年,國家環保局依據世界銀行“擴展的財富”的思想、概念和計算方法(這是綠色GDP的理論基礎),對中國1978年以來的國民儲蓄率進了計算與分析。

1995年,中國社會科學院環境與發展研究中心先后在國家環保局局長基金和聯合國(UNU)支持下進行了“中國90年代環境污染與生態破壞的經濟損失”研究。

1996年到1999年間,北京大學應用“投入產出表”的基本原理,提出可持續發展下的“綠色”核算。

2000年,北京大學將SEEA方法應用到中國農村,對農村資源、環境與發展的可持續性進行了評估。

2000年,北京市社會科學院研究人員設計了以綠色GDP為核心指標的核算體系,并以北京市為對象,系統地進行了1997年的環境質量和資源資產的經濟價值和綠色GDP測算。

2001年,中國科學院可持續發展戰略研究組,依據世界銀行“擴展的財富”的思想、概念和計算方法,對中國1978年以來的國民儲蓄率進了計算與分析。

2004年,國家統計局和國家環保總局成立綠色GDP聯合課題小組,后又加入發改委和林業局,計劃在3—5年的時間里建立我國的綠色國民經濟核算體系框架。

然而,次年,時任國家統計局局長李德水就公開質疑:“我們有必要計算‘綠色GDP’嗎?”

盡管如此,2006年還是發布了首份“綠色GDP”報告《中國綠色國民經濟核算研究報告2004》。

可是,到2007年,就在無錫水污染事件震動全社會之后,7月12日,在國新辦發布會上,對于當年的“綠色GDP”報告遲遲不見公布的問題,時任統計局長謝伏瞻表示:

“國際上尚無真正意義上的此GDP核算標準,也沒有任何一個國家采取這樣的核算方式,所以還不能夠公布這些數據或者真正進行價值量的核算。”

耗費了無數公帑、資源、人力、時間和機會成本的“綠色GDP”至此擱淺。“接軌”成了“接鬼”!為什么?

從表面上看,是統計局與環保局之爭,統計局的理由主要是技術性的----統計上無法操作。深入思考,卻發現所謂“綠色GDP”在基本原理上根本就站不住腳。

GDP是國民經濟核算體系(SNA)的核心內容,而整個國民經濟核算體系是建立在“價格”這個概念的基礎上的。價格的基礎是“交易”,決定價格的是供需平衡,而供需平衡取決于買賣雙方當期的實力。任何概念,如果不能與這個基礎相容,它就不可能融入國民經濟核算體系中。而綠色GDP要展示的是環境要素對人類的“價值”,以及這價值的損益。

“價值”的量化曾長期困擾著經濟學家們。自瓦爾拉斯以來,一批經濟學家將自己的注意力轉向“價格”,并在此基礎上構建了自己的理論大廈。這個基于“價格”的理論體系,被當時的學界稱為“庸俗經濟學”、“教人賺錢的學問”。時過境遷,如今“教人賺錢的學問”成了經濟學的主流,而“價值”卻被拋到了九霄云外。

正因為基于價格,所以GDP能度量性交易、毒品交易、“虛擬經濟”,卻無法度量攸關人類生存的許多“價值”。GDP能度量的說穿了是商人群體掙錢的整體業績,而環境要素對人類的“價值”絕非“交易”可以度量,它與商人群體掙錢的業績根本沒有亞里士多德要求的“可通約性”。這正是統計局拿它無從下手的根源。這一點連時任環保局副局長潘岳都感受到了,他發現:

“但我們如何來衡量環境要素的價值呢?環境要素并沒有進入市場買賣。例如砍伐一片森林,賣掉原木,原木的銷售價,即可表現出價格,并可納入GDP統計。但因為森林砍伐而導致依賴森林生存的許多哺乳動物、鳥類或微生物的滅絕,這個損失是多大呢?再因為森林砍伐而造成的大面積水土流失,這個賬又該如何核算呢?這些野生的鳥類、哺乳動物、微生物與流失的水土并沒有市場價格,也沒有貨幣符號,我們確實不知用什么數據來確定它們的價值”(潘岳《綠色GDP:亟待跨越兩大障礙》《人民日報》 2004年04月08日 第十六版)

具有可通約性、同質性,反映為有相同的量綱,有相同的量綱才可以相加減。為此小學教加減法時專門講了“名數”、“不名數”。這是受過小學教育的人都應該懂的。可是在“綠色GDP”這個問題上,我國思想界頂尖的單位中國科學院、中國社會科學院、北京大學、國務院發展研究中心、北京市社會科學院、國家環保局、國家統計局、發改委、林業局犯了小學生都不該犯的錯誤。為此,社會付出了10年的時間成本和不知多少人力與資金成本。

在聯合國、世界銀行、福特基金會的忽悠面前,中國的思想界顯得如此幼稚!幼稚的根源在于重權威輕邏輯。

當我們不再匍匐于“權威”腳下時,思想界該關注、該獨立思考的問題很多。研究這些問題有兩種基本的理路:歷史主義與公理化體系。

約在公元前3世紀,希臘哲學家和邏輯學家亞里斯多德系統地研究了三段論,以數學及其它演繹的學科為例,把完全三段論作為公理,由此推導出其它所有三段論法,從而使整個三段論體系成為一個公理系統。

深受亞里斯多德的思想方法影響,當時的希臘數學家歐幾里得。從古代的量地術和關于幾何形體的原始直觀中,用抽象分析方法提煉出一系列基本概念和公理。他總結概括出10個基本命題,其中有5個公設和5條公理,然后由此出發,運用演繹方法將當時所知的全部幾何學知識推演出來,整理成為演繹體系。

在1900年8月巴黎國際數學家代表大會上,數學家希爾伯特提出了著名的23個問題,被通稱為希爾伯特問題。其第2個問題是:用形式主義計劃的證明論方法證明歐氏幾何的無矛盾性可以歸結為算術公理的無矛盾性。1931年,被哥德爾的不完備性定理否定。其第6個問題雄心更大,希望將物理學公理化。

公理化體系的核心思路是:從初始定義和公理出發,通過邏輯演繹,推導出一個完備而自洽的邏輯體系,以呈現某個領域的全部現象。這一思路在邏輯學和數學里占統治地位,并竭力向其他學科擴張。如經典力學就建立在時間、長度、質量這三個概念和牛頓三定理的基礎上。由此這三個概念的量綱被稱為“基本量綱”,其他一切力學量,如速度、加速度、動量、能量等等的量綱,都由基本量綱派生;其他力學定理都由牛頓三定理演繹推出。

這一思路同樣擴張到經濟學里。隨便翻開一本數理經濟學著作,總是建立在一些定義與公理之上,剩下的就是數學推導了。主流學界對“市場經濟”的迷信,建立在所謂“一般均衡理論”(GeneralEquilibrium Theory)之上,這是法國經濟學家瓦爾拉斯1874年在《純粹經濟學要義》中提出的。瓦爾拉斯是邊際效用學派奠基人之一。他的價格理論以邊際效用為基礎,用“稀缺性”解釋價格,他在一系列假設的基礎上,用數學模型論證,自由市場可以達到所謂“一般均衡”狀態,這個狀態下的市場價格和交易數量能使每個消費者、企業家和資源所有者達到各自的目的,從而社會可以和諧而穩定地存在下去。沿著這一思路,西方經濟學界形成了“數理經濟學”。

上個世紀80年代,“數理經濟學”傳入中國,當時的中國經濟學界能看懂“數理經濟學”的人寥寥無幾。上海交通大學機械系鐵道機車專業畢業的茅于軾,用約束條件下求目標函數極值的模型表述“一般均衡理論”,出版了小冊子《擇優分配原理——經濟學和它的數理基礎》,奠定了他在中國作為經濟學家的地位。

自此,“市場經濟”在國內主流經濟學家心目中取得了如同“公理”般的地位,不容置疑。“公理”的概念源自邏輯學和幾何學,但很少有經濟學家意識到:“公理”并非真理,只是構建一個封閉邏輯體系必須有的,不加證明、也不能在體系內證明的起點。

茅于軾的深刻在于,他指出了“一般均衡理論”背后的數學模型是“約束條件下的極值問題”。而這個數學模型不含時間變量,即隱含地假設“約束”與“目標函數”都是不變的,整個經濟體系如同按某種方案設計的鐘表,可以在不變的結構與環境下永遠運行下去。然而,這卻不符合事實。這個數學模型是一個靜態模型,我們的社會系統是個動態系統,用靜態的模型不可能探討動態系統的可持續性問題。

換而言之,當今主流經濟學從其數學模型開始,就假設了資本主義經濟體萬古長存,就排斥了研究這個經濟體“成、住、壞、空”過程的可能性。于是,從一個遠離現實的靜態模型,導出了一大堆據說是萬古不變的教條。所謂“普世價值”,其思維方式根源在此。茅于軾對此信心滿滿,他說:

“當理論與實際矛盾的時候,百分之九十九的情況我相信理論,并懷疑‘實際’是個假象,因為理論是經過千百萬人的實踐檢驗過了的。”(茅于軾《擇優分配原理》)

而我在《中國困境的政治經濟學觀察》中,用統計數據與經濟現實證實了,茅于軾所謂“經過千百萬人的實踐檢驗”之虛妄。

不能否認公理化體系在深化認識過程中的作用,尤其在那些相對單純、已經被全面研究過的領域,建立公理化體系可以使已有的認識系統化、條理化。但這一切必須建立在對認識對象的深入研究之上,否則基本概念與公理的選擇,完全有可能屏蔽對象的許多性質。社會系統是一個演化中的系統,認識這個系統的基本功,是考察它的演化過程,這就是歷史主義的由來。系統動力學則是考察演化過程的有效工具。

由此,許多被視為不可置疑的觀念,都需要放在歷史的框架中加以考察。民主與專制就是一個例子。

民主優于專制被視為“普世價值”。然而到底什么是“民主”?如何能實現民主?一個“民主”的社會會怎樣運行,在其間各色人等的處境如何?卻少見客觀而深入的分析。坊間常見的,多為煽情的鼓動而已。

顯然,民主是一個決策機制而非認識機制。別以為這是個無足輕重的問題,我當兵時,某連出現了失竊,指導員竟讓大家投票,選出小偷來。這就是將“民主”當做了認識機制。不要以為這是哪個指導員的獨創,類似的機制曾作為正式制度,出現在“民主”的典范雅典,那就是著名的“陶片放逐法”---由公民投票選出應予放逐的人。

恩格斯曾尖銳而直白地指出:

“依靠普選權來治理國家就象繞道合恩角時迷失了航路的海船水手一樣:他們不研究風向、氣候和使用六分儀,卻用投票來選擇方向,并宣布多數人的決定是不會錯的。”(馬恩全集第七卷305頁 評托馬斯·卡萊爾 當代評論)

在認識領域,常常是少數人甚至個別人先看到真相。以多數人的認識作為真理,十之八九會搞錯,所以毛澤東說,真理往往掌握在少數人的手里。

作為決策機制,民主要求參與者有基本的共同利益,在維持這共同利益的基礎上,尋求參與者們的公共決策。民主的典范第一個是雅典民主,它只在“公民”這個圈子內實行,因為這個圈子里的人們有共同的基本利益。而“公民”只占當時雅典人口的極少數,大多數人口是奴隸、婦女和外鄉人。一個社會如果分化為尖銳對立的集團,一人一票的民主機制會導致什么?大資本家柳傳志稱:

“我們如果現在就一人一票,大家肯定贊成高福利、分財產。還保護什么私人財產,先分完再保護,完全有這種可能。它會一下把中國拉入萬劫不復的場景。”(《柳傳志:現在一人一票會把中國拉入萬劫不復情景》2012年02月20日人民網)

柳傳志的憂慮其實早有前科,在俄羅斯的斯托雷平專政時期,立憲民主黨人格爾申宗就講:

“我們不僅不應幻想與人民結合,反而應該害怕他們甚于害怕政府的刑罰,應該感謝這個政府用刺刀和監獄使我們免受人民的瘋狂之害。”(轉引自《秦暉、金雁:俄國立憲派的衰落》)

即使站在可實施民主的群體的立場上,民主決策的優越性也值得掂量。雅典民主逐漸為少數野心家操縱,使雅典政壇混亂動蕩,引發伯羅奔尼撒戰爭,為后來馬其頓南下征服希臘創造了機會。因此,有史家認為雅典亡于民主政治。

如果民主意味著“多數人的統治”,這是一個值得追求的目標。但將西方推銷的“民主”政體套到中國,以為可以救世,我高度懷疑。在西方政治學的話語體系中,所謂多元民主,也被稱為“多頭政治”、“現代代議制民主”或“多元政治”,被認為是西方民主政治的正統形態。

研究民主制度的著名美國學者達爾就指出:多元民主要以財產、財富、收入、教育、社會地位、信息等方面的平等為基礎。換而言之,沒有這些平等,多元民主就是無源之水,無本之木。回顧過去30年的中國,這方面的平等是增加了,還是削弱了?上引柳傳志對民主的恐懼回答了這個問題。

達爾還指出:“多元民主只有在那些市場資本主義經濟經濟占統治地位的國家中才能持久生存;它在非市場經濟占統治地位的國家中不能持久。”

達爾又指出:多元民主會使社會的不平等固化。政治不平等的根源是政治資源和社會資源(包括財富、收入、地位、威望、信息、組織、教育、知識等)的不平等,而資源的不平等則是市場資本主義的不可避免的結果。

由此,一個邏輯上的推論是:只有在財產、財富、收入、教育、社會地位、信息等方面的平等的“市場資本主義社會”里,才可能實行多元民主。而多元民主反過來使社會在這些方面趨向于不平等----自己挖自己的墻角。

不要以為達爾是多元民主的批判者,他事實上是多元民主的擁躉,認為美國是多元民主的優等生。但作為一個直面現實的學者,他發現了這個制度的困境,并寫出了《多元主義民主的困境----自治與控制》一書。為了尋找走出困境之路,他最后寄望于“共同的善”,將道德自律作為走出困境的唯一鑰匙。

環顧中國和周邊國家的歷史與現實,如果我們選擇別人推銷的那種“民主”,就必須預見并決心承受:

·政客們花言巧語爭奪選票于先,無力或根本不想兌現承諾于后;

·政客們以黨爭凌駕于社會整體利益之上,政治機器實際推行的政策短視而愚蠢;

·富豪用財富操控選舉,黑社會、地方官、大企業成為樁腳,賄選成為常態。利益集團規劃資金籌措、買票金額、買票的把握等,形同企業經營。

·升斗小民只有在富豪們規劃的筐子里選擇的自由,從一堆爛蘋果里選一個看似不太爛的。

·候選人的主要精力用于形象包裝,至于治國方略,根本無力思考,也不需思考。最終的政策取向,誰推其上位,就只能依誰的偏好而定。當選后無論像馬英九那樣無能,還是像陳水扁那樣貪腐,升斗小民都只能忍受。

·多次選舉失望后,升斗小民對選舉的熱情漸失,投票率越來越低。所謂民主程序成了走過場。

·最終,國家被利益集團挾持,短視、愚蠢而反復無常的戰略方向,將國家引入衰落。在國家衰落的同時,國民的絕大多數陷入困頓。

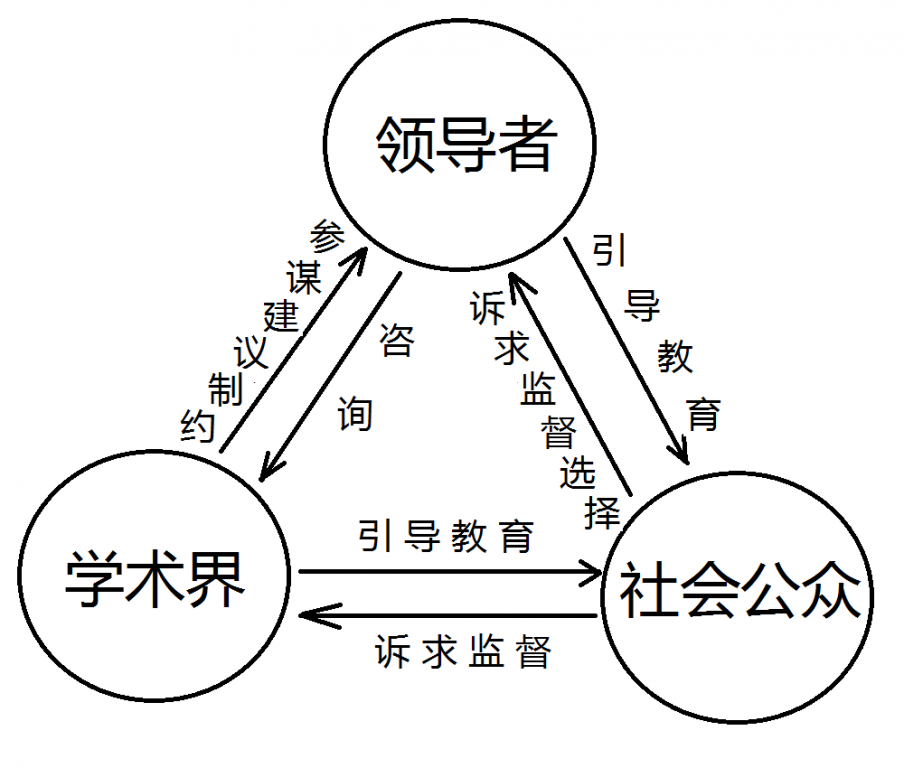

大量史實顯示,一個理性而有活力的社會,既需要充分了解全體社會成員的處境與訴求,又需要學術界的客觀研究與冷靜判斷,還需要領導人明智權衡、取舍和決斷。這三者缺一不可,因而實現這三者的機制缺一不可。

從這個角度看,一個社會有三大類角色:社會公眾、學術界和領導者。三者各有自己的功能,且既相互影響,又相互制約。不應長期任由某一方處于不受制約的地位。三者的關系應如下圖。探尋合理的機制,使圖中六個箭頭表示的六種功能有效實現,并相互協調,是一個極為艱巨的工作。既需要大量的研究,又需要在實踐中反復探索。而絕非“民主”--“獨裁”這樣簡單的框架可以覆蓋。

六、我們到底要什么?

至此我們看到,在關系社會長治久安的所有方面,都充斥著似是而非的、情緒化的、往往是外部勢力大力推銷給我們的觀念。這些觀念勾畫出一副誘人的前景,似乎循此前進就可以到達人間天國。

中華文明是這個星球上持續存在至今的最悠久的文明,這意味著我們積累了遠比別人豐富的正、方兩反面經驗教訓,應該比別人更成熟、理性,而不是更幼稚。我們應該知道,人類社會不可能是人間天國,我們只能在前人經驗教訓的基礎上,探尋一個盡可能合理的社會。而所謂“合理”最基本的底線是:避免因社會內部矛盾和社會與其寄生的生態環境的矛盾激化,而導致社會崩潰、血流成河。

由此,對前述涉及的所有問題,都應該進行深入而冷峻的分析研究。在證據與邏輯的基礎上,尋找盡可能符合實際的答案。在此基礎上,才有可能搞明白,我們到底應該要什么,到底能夠得到什么?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號