我是什么,我便擁有什么樣的時代

我們先談談“是”是什么的問題。

《說文解字》里,“是”指的是夏至時分太陽走到空間的基準點上。由此,“是”引申出“正確”、“善”等含義。《淮南子》中有“立是廢非”的說法。“是”還意味著“遵從、以之為法則”,《荀子》中有“不法先王,不是禮義”之語。

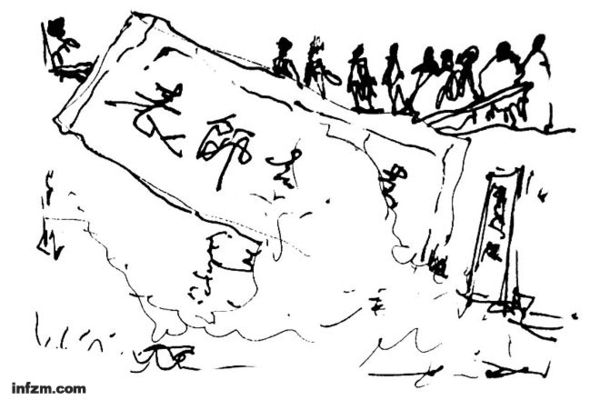

我們已經很少談及“是”的上述含義了。盡管,“是”也許是我們使用最多的漢字。我是教授,我是政協委員,我是商人,我是官員……當人們習慣用這樣的句子向別人介紹自己,卻往往忘記了“是”字之前,是一個方方正正的“我”,而“是”字之后,是這些稱謂應該正確遵從和恪守的職業法則。

這也就是南方周末為何以“我是”為綱,來編輯這一期報紙。我們讓17位著名或不著名的人士來闡釋“我”,更闡釋他們的人生規則。他們或是“兢兢業業”,向內尋找本職工作的意義;或是“不務正業”,向外拓展人生價值的外延。無論向內還是向外,他們都在遵照內心的信仰和規則,確立自己的“是”,寫下大寫的“我”。

我是什么,我便擁有什么樣的時代。

紅二代的觀點,也不可能達成一致了。我只希望大家能在法律和憲法上達成共識就好。誰都有說話的權利。

我退休后的生活,是由一堆聚會組成的。

聚會分兩種:一種是紅色后人的聚會。2013年是毛澤東誕辰120周年,有很多活動;還有許多戰役的紀念日,許多父親戰友的誕辰或者忌辰。推不掉,我就參加。推得掉的,我就讓給我的大哥陳昊蘇參加。他更能代表老陳家。

另一種聚會,我把它稱作“盡社會責任”。比如《財經》雜志的年會,討論政治形勢;比如一些反思“文革”的討論會,我不是專家,可以談談自己親歷的事。

又比如2013年11月,我參加了由中國國際金融博物館主辦的“江湖”沙龍。中國證券的創始者高西慶、王波明等,回顧當年在中國建立證券市場的經過。現場,王波明甚至提到了與我的一段交集:

1980年代末,王波明找到了我,我當時正擔任政治體制改革研究室(政改室)社會改革局的局長。他對我鼓吹,中國要建立股票交易所。我那時不明白,只能對他說:你說半天股票交易所,可是我現在研究的是,社會發生動蕩以后,到底如何處理——社會改革局嘛。

陳小魯:陳毅之子。2013年10月,陳小魯回到母校,公開向“文革”中被批斗的老師道歉,引發外界對“文革”反思的爭議和對“紅二代”群體的再關注。

那是1988年,物價飛漲,社會不安,我們政改室就去著手搞些調查,跟團中央的領導交流過關于學校的問題,跟工會談過工人的問題。不過可惜,還沒調查完,1990年代,研究室就撤銷了。

現在想起來,即使很多東西不明白,這段交集對我影響也很大。在政改室的那段日子,讓我了解了中央運作的過程,也讓我體悟了改革之難。隨后,我選擇離開了體制。轉業,經商,一直走到現在。

所以,我算是“紅二代”當中的少數了。

為“文革”道歉也一樣。我曾用“頭羊效應”來解釋群眾運動——羊群中,頭羊起著導向作用。頭羊一走,大家就跟著走。“文革”中,極左的人就是頭羊,它訴諸武斗,打砸搶燒,其他的人都會恐懼,于是沒有人敢說真話,大家都隨波逐流。

為“文革”道歉,則不存在“頭羊效應”了。“文革”這段經歷,誰都忘不了,卻未必都會道歉。即使私下說對不起,也未必敢公開說。一些紅二代甚至說我“不像話”,另一些人還在為過去辯護。

因為紅二代的多數人,都是吃“皇糧”的——軍人,或是在體制內。我不吃“皇糧”,比較自由。我還是納稅人,所以講話可以多一些,沒有那么多的顧慮。

紅二代的聚會上,我則說話不多。大家默契地不談政治,不談敏感的問題。都是說誰又整理父親的文章出書了,誰又到哪里參加紀念活動了。

在我看來,紅二代無足輕重了,應該和普通的農民工一樣的。都是一幫老人,帶著記憶活著而已。如果還能說說民情,讓領導聽一聽,就是好事。

紅二代的觀點,也不可能達成一致了。我只希望大家能在法律和憲法上達成共識就好。

誰都有說話的權利。我們正計劃做一個“八中文化革命大事記”網上平臺,使用“百度百科”的編輯方式,誰都能在上面寫文章、補充細節,主要是想把歷史記下來,別重蹈覆轍。

2013年12月29日,我還到國際金融博物館,參加了另一場“江湖”沙龍。主持人是任志強,另一個屬于少數的紅二代。

他們讓我談談我的人生。我老老實實講:我這個人,也無足輕重,就是瀟灑一點,追求自由的人格,僅此而已。

(南方周末記者范承剛采訪整理)

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號