西南赤地千里,華北沙暴肆虐

亟需社會主義計劃經濟應對氣候變化與環境危機

(chinaworker.info)報道

西南地區云南、廣西、貴州、四川、重慶五省區遭遇嚴重干旱,在云南與貴州的眾多地區長達200多天未下雨。因干旱已導致6000多萬人受災,近2000萬人飲水困難,直接經濟損失約200億元人民幣。云南已有受災民眾依靠野菜度日,而貴州省300多萬人需要口糧救濟;另有上百萬民眾因缺水背井離鄉成為“環境難民”。而且目前,干旱正在向長江中游的兩湖地區與西北陜甘地區蔓延,根據國家防總(國家防汛抗旱總指揮辦公室)的預測,今年夏天可能出現南北同旱的局面。

中國是一個干旱缺水嚴重的國家。人均淡水資源僅為世界平均水平的1/4、在世界上名列110位,是全球人均水資源最貧乏的國家之一。人均可利用水資源量僅為900立方米,并且分布極不均衡。中國的“水”存在兩大主要問題:一是水資源短缺,二是水污染嚴重。根據水利部的數據,在全國600個城市中,有400個城市長期性缺乏水資源。全國90%的湖泊由于工業污染而處于富營養狀態。

但中國西南地區并不屬于水資源缺乏區域,相反水資源較為豐富,是長江、珠江等眾多跨區域的主干河流的源頭或上游流域。根據水利部長江水利委員會《西南地區水資源治理開發戰略》報告,西南地區人均水資源量5786m3,是全國平均水平的2倍;耕地畝均水資源占有量為5652m3,相當于全國平均水平的3倍。

但由于近來地方政府和外來資本出于追逐利潤的目的,更是成為水電密集建設地帶。而國家環境保護部的報告中西南水電建設描述為“百團大戰”、“跑馬圈水”、“遍地開花”干支流“齊頭并進”,“甚至連當地的一個縣長,也說不清在自己管轄的地塊上,有哪些電站正在開山放炮,哪些正在攔截江河。” 而且水電開發,與地方政府高污染、高消耗的能源和礦產企業的擴張相結合與節能減排的方針背道而馳。

各地極其混亂和嚴重破壞生態環境與流域自然生態、物種棲息地的江河水電一窩蜂開發,甚至引起了東南亞部分國家的公開質疑。而且此次西南大旱并非僅限于中國境內,去年年底整個湄公河流域都處于大旱之中,已經泰國等國的民間環保組織指稱,湄公河流域大旱與中國在上游地區修建水壩有直接關系。

中國社會科學院環境與發展研究中心研究員張曉表示,“在所謂水電開發的雙贏決策中,較大的贏方是經濟發達地區,而不是落后地區。特別是,征服自然的代價是昂貴的、缺乏效益和損害社會與生態環境的。”

而自上世紀80年代,由于資本主義“改革開放”和徹底解散農村集體化生產,無論是地方政府還是以家庭為單位的小農都以短期利益為目標,在基礎水利建設等方面基本未再作任何大規模投入,原來建好的灌溉系統和水庫由于缺乏資金投入、失去管理而出現嚴重荒廢,導致灌溉能力大大減弱,沒能充分發揮其澇季蓄水、旱季供水的功能。中國人民大學農業與農村發展學院副院長鄭風田表示,“云南、貴州不是傳統的缺水區,旱情暴露出來的主要是‘小農水’(小型農田水利工程)的問題。”

特別是目前全國范圍內仍在使用的小水庫多為上世紀60、70年代所建,年久失修。而河道與灌溉渠等也缺少維護和清淤,且大量的河道被開墾、基建和垃圾填埋所占用與污染。《經濟參考報》也表示,旱災充分暴露出農村地區農田水利等基礎設施建設嚴重滯后,農業“靠天吃飯”的局面仍然明顯,亟待政府加大對農田水利建設的公共投入。

而以追求利潤為目標的市場化農業大規模推廣,對自然資源“竭澤而漁”地掠奪利用更是帶來嚴重的環境問題。由于強調“地價增殖”追求經濟效益,,各地政府和和林業局大規模的砍伐次生原始林木,轉為成片種植極耗費水資源和地力的造紙用“速生巨桉”、橡膠林和蕉林。

2005年前后“綠色和平”組織和官方的中央電視臺都曾經披露過印尼金光紙業(APP)在云南大規模毀壞原始林,而種植“速生巨桉”的情況。但為了追求利潤,幾年下來這種情況不僅未曾得到遏制,反而變本加厲。金光紙業除在云南和海南外,近年也在四川成都平原開始大規模種植“速生巨桉”。

而且整個大西南地區皆是如此,如香港上市企業理文公司、亞洲最大漿紙企業日本王子公司、日本荒川、香港豐林、加拿大嘉漢、廣東信威、海南福萊斯等大批中外林業巨頭紛紛搶灘廣西,投資林業,投資總額達到800、900億元,外資投資改造速豐林已達500多萬畝(廣西當地速豐林總計約有2647萬畝,占全國35.15%以上)。

云南、貴州等地為保證每年的煙草產量,在雨季如有雨云生成,經常性放炮驅散云群減少雨量。而由此造成大面積干旱,在非雨季很難有降雨;而且由于地表干枯,地下水也很難蓄積。甚至有人預測,如果沒有自然生態林,處于副熱帶高氣壓帶唯獨的云南將可能像沙特阿拉伯一樣干旱。

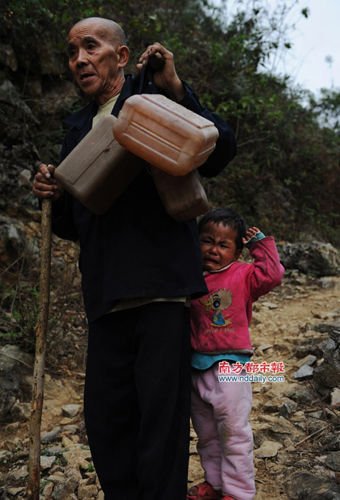

而且由于官員為維持政績向上邀功,很多地區的旱災已經長達半年之久,但直到最近才得到披露。由于政府新自由主義的“出口導向型”經濟政策,大量青壯勞動力被迫輸出前往東部發達省份的“血汗工廠”成為農民工,導致當地基層農村與耕作缺乏強壯勞動力,平時是尚可應付,但一旦出現大規模旱災則剩余的年老體弱者根本無以應付。而普遍的官僚瀆職和政治腐敗,也導致大量貪污挪用建設款項和有意忽略水利建設的現象。如廣西出現,地方政府集資修路已逾5年,但道路尚未修繕;當地數十名不堪挑水疲勞的老人向記者下跪求救的現象。同時也傳出了各地官僚浪費用水和獨占水源的情況,甚至當送水的消防車進入鄉鎮后,地方官員先確保自己家庭與工作單位的供水,而將最需要幫助的老幼弱勢群體置之腦后,被當地百姓稱為,“平時貪治水的款,如今貪救命的水。”

就在西南旱災的同時,北方連在3天內出現兩場沙塵暴天氣。新疆、內蒙古、青海、甘肅、寧夏、陜西、山西、河北、北京、天津、山東、河南、江蘇、安徽、湖北、四川等16個省(市、區)均受沙塵暴天氣嚴重影響。而且此次沙塵暴不僅席卷了韓國全境和日本大部,造成大面積機場停航。甚至沙塵天氣還影響到臺灣、廣州和香港等地,這成為臺灣25年最嚴重的一次沙塵天氣。而香港當天的污染指數超過500,是1999年設立該監視指數以來最嚴重的污染指數,為此眾多學校取消學生的體育課和戶外活動。據相關預測,今年中國北方還可能有8-10次大規模強沙塵暴天氣。與此同時,北方地區旱情露頭。東北、華北和西北部分地區飲水困難也比較突出,甘肅東部、陜西大部、山西南部、河南西北部等北方冬麥區降雨較多年同期偏少二至五成,部分農田受旱也比較嚴重。

去年華北地區遭遇了50年來最嚴重的旱災,有15個省份的農作物生產大面積受損。根據一些專家推測,日前在北方發生的大規模強沙塵暴可能與去年的旱災有關,或者說去年的旱災至少進一步促進了這場沙塵暴。由于去年北方大面積干旱,造成北方草原植被過早枯死,使表層土壤在今年春天失去了植被根系的固定作用。而近日氣溫的急劇回升,造成了地表土層的水分被迅速風干,而下層土壤依然處于冰凍狀態,水分無法及時通過毛細作用傳導上來,結果就是表層土壤異常干燥,又缺少植被的束縛,所以很容易被大風揚起。如果氣溫逐步回升的話,草原土壤的墑情應該不錯,濕潤的土壤,發生沙塵暴的概率就會減少很多。

雖然沙塵暴屢次襲擊中國北方地區,并且官方也一再表示投入巨資,組織人力與物理植樹造林以固沙潤土。但由于官僚主義和貪污腐化,變成“年年種樹不見樹,歲歲造林未見林”的現象,而植樹造林也被民眾譏諷為了“植數造零”。根據官方數字,自開展植樹節以來,歷經30多年,有約110億人次參與植樹,共植樹515億棵。但事實上卻是勞民傷財,形象工程,只栽不養,前植后毀;甚至偽造植樹造林數據套取造林補貼。中央政府曾使用衛星遙測普查植被情況,卻發現東北和華北數省官員虛報植樹造林數目,夸大成績。

最近十幾年,北方沙塵暴更是日益肆孽,有增無減。中國研究國土沙漠化過程的首席科學家王濤表示:“根據我們以往的研究,我們發現沙漠化土地,在我國北方地區,是呈逐漸加速蔓延的趨勢,比如說從50年代到70年代中期,每年以1560平方公里的速度在蔓延。那么70年代中期到80年代后期,每年是以100平方公里的速度在蔓延。那么到2000年,我國北方地區的沙漠化土地,已經達到了38萬平方公里,就是它每年3600平方公里的速度在蔓延的話,就等于每年我們國家在北方地區,失去一個中等縣的這么一個范圍。那大范圍的荒漠化土地的蔓延,可以說已經對我們國家的生態安全構成了威脅。”

西南大旱與北方沙暴的兩面夾擊,已將中國的環境危機問題凸顯無遺。隨著全球氣候危機的進一步惡化,出現大面積的環境災難的可能性越來越明顯。雖然各國統治精英及資產階級都宣稱要關注氣候危機和環境災難,但在現行的資本主義制度框架下無法從根本上解決相應的問題。而去年關于氣候變化的哥本哈根會談失敗充分說明了這一點。

社會主義者應該支持盡快以國有土地為基礎,由本地農民通過自愿的方式重建與環境友善的集體化生產應對環境危機。國家政府應該重點加大對農村基本建設的投入和向農民提供無息貸款,尤其是在災情嚴重時期,嚴格控制流通與分配,反對自由市場體系。農村生產者、消費者社區和技術專家組成專門委員會以環境友善和可持續的方式推動生產和流通以滿足民眾的需求。并通過跨國的國際工人階級的團結以民主計劃經濟方式對整體資源和生產方式進行調整。只有這樣中國工人階級和民眾才可能在平等地滿足所有民眾的基本需求前提下,應對氣候變化與環境危機,實現人類社會的“真正解放”。

“21世紀應該是社會主義的世紀;假如不是,那么在滿目的戰爭、饑荒、剝削、壓迫、災難和環境破壞之后,這也許將成為人類社會宣告自我解體的世紀。”

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號