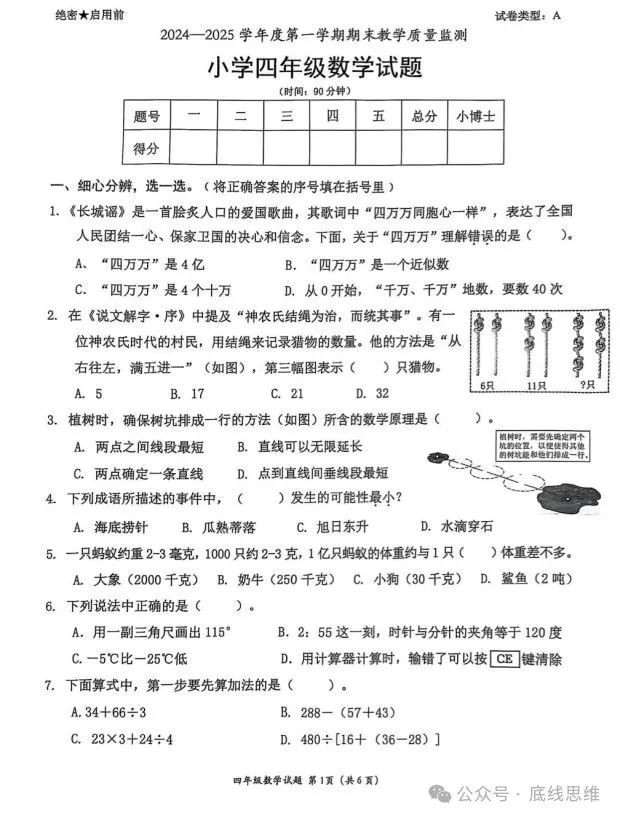

近日,“深圳一區期末試卷太難延時20分鐘”沖上熱搜。這次考試時間原計劃90分鐘,信息量極大的36道題滿滿當當擠在6張A4紙上。這意味著,在不要求正確率的情況下,要想做完卷子,每道題從讀題、理解、思考、計算、書寫僅有150秒鐘。很多家長在看到試卷后既心疼又崩潰,成績還沒出來,已有老師在安撫家長:“千萬不要責怪孩子,數學老師們也做不完。”

相關詞條評論區,許多圍觀網友也驚呼“這是小學四年級的數學題?那我是文盲。”“這不是數學,這是閱讀理解。”

一場小學期末考試為何變得這么難?迷茫困惑的師生和家長們該怎么辦?

01

“實際上,我真正在意的根本不是分數。”一名家長告訴我。很多受訪家長同她一樣,擔心的是“不可能完成的任務”會導致孩子從小學開始便產生嚴重挫敗感和厭學情緒。

一位小學家長舉例,有一次孩子在拿到成績后情緒崩潰,撕了自己的考卷。“他哭著說,為什么我這么努力,考出來卻那么差!我鼓勵他結果不重要,學習的過程才重要。但是……”她五味雜陳,面對現在教材和考試的脫節,迷茫的成年人也不知究竟該對孩子說些什么。

隨著此次考題的輿情逐漸發酵,越來越多網友參與其中,翻出了近些年的各地真題試卷,難度、題量及“推陳出新”的程度令網友們瞠目結舌,并編出了許多段子。例如,“學時一粒沙,考試撒哈拉;教材一滴水,考試太平洋”;“我重生穿成小學生只求拿到小學畢業證”。

同時,也有部分網友認為,這些“高度生活化”的題目體現了“學以致用”的理念,也符合當前教育“選拔而非培養”“教育的本質是競爭”的大趨勢。持此類觀點的網友們理由也很充分:“自從大學擴招后,眼高手低、沒有動手能力的大學生還少嗎?回歸以前少部分繼續深造讀書,大部分重實業輕理論也挺好的”“不是每個孩子都適合讀書,家庭教育比如補課這些成本又高,還不如早點上難度,不適合讀書的早點去另謀生路、承歡膝下,國家重點培養尖端人才。”

網友們對此次南山區考題眾說紛紜、意見不一。實際上,小學考試與教材分離的問題在各地皆存在,而且不單單來自于數學一科。

“比如近兩年主城區語文考試,幾乎沒有任何字詞句基礎內容,卷子第一頁就是閱讀理解,字詞句的考察穿插在大量文本信息之中,閱讀速度慢的孩子甚至連題目都讀不完,更別提做題了。”一名骨干老師痛苦地說。

“但學生不可能不學基礎字詞句啊,所以老師要求我們寒暑假內必須把下學期的基礎知識都學會了,開學后老師只會講閱讀理解和作文。”很多受訪家長反饋,這并非某個學校某個班級的特殊情況,“超前學習”或“基礎學習靠父母”在很多地區是普遍現象。“太苦了!這書讀得太苦了!心疼孩子想躺吧,又不敢躺,他/她才小學,難道就讓他/她躺著不學了嗎?”

提到“各學科融會貫通”,家長們更是覺得沒處說理去。“強如韋神,應該也不會要求他上知天文下知地理吧?人的知識面總是有限的,為什么每科不能專注于該科上呢。我認識一個孩子,語文都要分兩個機構補,在甲機構補語文,在乙機構補‘大語文多學科融會貫通’。這種讓人崩潰的學習生活,也許就是青少年越來越多心理問題的根源吧。”

總而言之,很多家長反饋的矛盾焦點,集中在“難度大題量多”、“教的又不考,考的課外教,減負卻加考”和“要求海量閱讀量、廣博知識面、跨學科”上。

02

而對于一線教師而言,教考分離主要表現在以下幾個方面:

一、教材內容和考試難度不匹配。

許多教師反映,小學教材內容相對簡單,但考試難度卻很高,給學生群體帶來了諸多困惑和壓力。這種現象在數學和英語學科尤為明顯,此次南山區考題便是典型,而且并非孤例。C市一名數學名師告訴我:“我們區統考,數學有道題是明顯超綱的。我和那次考試的命題老師恰好屬于當地一個名師工作室的,后來我問他為什么要出超綱的,他顧左右而言他,打哈哈過去了。”

二、教學方式與考試要求不一致。

不僅教材和考試難度不一致,在新課程改革背景下,老師多年教學方式、內容和改革考試風向也較為脫節,這使很多老師在教學時感到無所適從。而在嚴格執行“雙減”政策的地區,困惑和迷茫則更加明顯——一二年級很多學生沒有書面作業和期末考核,一二年級所有學生非書面評測各科都是優。“這一屆的孩子,既遇到雙減又遇到新課標改革,一二年級要求快樂教育,三四年級難度陡然提升,打得大家猝不及防。”

三、教材與實際生活的關聯性忽遠忽近。

“這幾年命題改革,要求理論聯系實踐,要貼近生活。”一名國家級數學雙金教練告訴我。“宗旨是好的,但落地到基層,有些命題組扯著大步走太快了。”比如小學三四年級學生去算怎么下載資源最省流量,要知道大多數小學學生是沒有手機的,連什么叫流量、MB和下載資源都不清楚。“有些命題組又裹足不前,等之后變革風刮到自己區時,學生們又一臉懵。”

他坦言,前些年,小學教材內容雖然覆蓋廣泛,但與實際生活聯系不夠緊密,導致學生難以將所學知識應用于實際生活中。這不僅影響了學生的學習興趣,也削弱了學習的真正價值——“解決問題”。“所以近兩年考試的新方向,就是‘情境化、跨學科、增加閱讀量’。但我覺得凡事要有度,出題不能脫離學生對應年齡段的學習情境、生活經驗和思維模式。”一名小學老師補充:“我知道現在提倡學習內容生活化,但是不是有點矯枉過正了,比如南山區這種出題模式,感覺就是一次命題重大失誤。”

四、教研組與一線教師脫節。

一名教育界媒體人吐槽:“教書的是一撥人,編書的是一撥人,出題的又是另一撥人,三波人合起來搞得考試的那撥叫苦連天。”

個別教研員在命題時已脫離了一線多年,導致教材內容與實際教學需求不符。一名老師氣憤地說:“比如我這里有個小學教研員原來是高中老師,但在高中只帶了一屆就調到了教研室,然后就一直負責小學的教研。試問一個從來沒有給小學生上過課的所謂‘專家’,憑什么給各個年級的小學生出卷子啊?”

而部分教研組出題時,也傾向于參考往年較難的題目,互相參考難題偏題的結果便是考題越來越“稀奇”。“這些年還有個特點就是考試出的偏題怪題越來越多,一線老師們日常教學的重難點很少考。孩子們辛辛苦苦學了一學期,最后發現學的東西幾乎考不到。”

03

針對師生和家長們的“吐槽”,一名業內人士告訴我:“我知道師生和家長群體會對這種新方向新模式反應大,但它確實是未來考試和選拔的大方向。諸如深圳南山區、廣州海珠區、成都青羊區這些地區,作為重點試點區,它就是該省市的中高考風向標。此次南山區引發熱議,主要還是步子太大題量太夸張了,但只看單獨的每道題,說實話這次南山區的數學題質量是很高的。”

那為什么近幾年的小學考試會出現“體量大、跨學科、重拔高”等新風向呢?這背后隱藏著教育理念帶來選拔機制變化的深層次原因。

“其實早在2021年,新標準出來后,陣痛就已經開始了。比如新高考數學題量減少了,但難度加大更注重考查學生的思維能力,倡導師生日常‘多想少算’、‘多讀少刷’。”一名教研工作室的老師告訴我。“這種變化是從新中考、新高考改革開始的,慢慢延展到了小學,其最終目的還是想讓中高段小學生們逐漸適應新中考新高考模式,因此,短期內小學老師和家長不習慣不認同也很正常。”

部分業內人士指出,新課程標準旨在培養學生的綜合素質和終身發展的能力。頒布以來,國家義務教育的質量監測命題方向和重點都發生了較大轉變:

一、基礎知識VS舉一反三。小學教材教授的是基礎知識和基本技能,但考試卻在基礎上予以整合和延伸。這便是家長和老師反映的“一個大題第一問還在四上,第二問就在五下”——考試會設計一些超出教材內容但基于同種原理的問題,來評估學生“舉一反三”的思維能力。

二、題海戰術VS天資聰穎。過去,尤其是小學階段,題海戰術是公認的取得高分最行之有效的手段。很多專家表示,大量做題雖然能在短期內提高成績,但到了更高階段,則局限了學生的發展和創新能力的培養。所以,現在小學考試的題目設計,也往往會包含一些“變種題”,去倒逼學生思考、打擊學生機械刷題的動力。

三、偏科獨秀VS融會貫通。現在的考試設計“跨學科”格外明顯,比如數學里面有大量閱讀材料,語文里可能會考二進制,英語里面會考物理、天文等等。“現在的普遍現象是,小學階段,主科通常并行,要么一起好要么一起差,很少見到以前主科成績云泥之別的情況了。因為跨學科打破了各科界線,不會融會貫通的每科都學不好。”

四、教材即世界VS生活是教材。新標準出來后,考題設計越來越多包含現實生活中的問題,旨在培養學生理論聯系實際、解決具體生活問題的能力。“比如這些年,小學考題都注重當地特色非遺、景點、歷史人文等,或是情景化要求孩子用知識去處理每個事。”

一名奧匹林克數學教練坦言:“說句難聽的,以前靠題海戰術刷出來的優等生跟不上了——不回歸知識內核,再怎么刷題都刷不完各種基于‘教材原點’又無限延展或變形的題。而且現在考題設計,還需要孩子有豐富的生活經驗,缺乏常識的孩子會覺得特別難。等于是既要學生腦子靈學得好,還得學生日常耍得好,耍得好指的是他/她和社會接觸得多。我個人理解,國家是不需要那么多死讀書的人,傾向于搞學術的搞學術,搞技術學技術。”

04

對于上述變化,一名老師建議,既然此次新標準引發了大量討論,家長與其崩潰抱怨,不如“順風而行”早做規劃。

“孩子的身心健康當然是第一位的,但反內卷和躺平還是不一樣的,我個人建議不要和時代洪流激烈對抗。”她指出,仍舊打算卷成績賽道的,不要再占據孩子大量課余時間去刷改革前的舊題庫,而要從小培養孩子大量閱讀的習慣,并且要帶著思考和目的去閱讀,“好讀書、讀好書”;多參與當地社會活動、了解當地風俗民情等。同樣,覺得自己孩子不是讀書料的家庭,在降低期盼的同時挖掘孩子其他方面的閃光點,追求不同的發展方向。

“讀個大學又怎樣呢?畢業找不到工作的一大把。說實話,除了就業形勢嚴峻,這幾年應屆生里動手能力差、人際交往能力弱,同時覺得自己苦讀十多年畢業就該一步登天的也很多。”一名反詐警察告訴我,“參與電詐或電詐受害群體比例最高的就是大學生,遠比老年人和孕婦寶媽還多。你說大學生聰明吧,智商都讀到大學了,但很多基本的生活常識和抵御誘惑性虛假信息的能力都沒有。”

“就說當下,現在缺的不是坐辦公室的人,缺的是實踐和動手能力強,缺的是能夠真正解決問題的人,更何況未來呢?”某市,未成年人保護中心一位享有諸多榮譽同時基層實踐經驗豐富的專家告訴我。“我們本市的話,在小學高段引入了職業理想和職業規劃課程,有些孩子可能讀書上很吃力,又有來自父母學校的壓力,那我們希望能幫助他們發掘自己的閃光點,不唯分數論成敗,而是發展終身學習的能力,重學力而非重學歷,因為教育本身就該是育人不是育分。”

但“育人而不育分”在目前階段太難了——不管新中、高考改革初衷和落地效果如何,不管職業教育現狀和發展前景如何,當前最大的弊端還是整個社會的教育評價太粗暴單一。

“我下社區帶著小朋友做活動,請孩子們說一件近期開心的事。只有兩個幼兒園小朋友最開心的是踢進了幾個球、學會了什么東西,大多數學生開心的都是某次考試考好了。而且開心是因為最后結果帶來了表揚,不是意識到‘自己努力的過程’。幾乎還是唯分數論,即使雙減后等級制的換算也是基于分數的;但同時又不允許公開成績和排名,家長們更難以看清自己孩子的前景。所以教師、學生、家長都面臨著巨大的壓力,不得不將大量時間和精力投入到應試準備中,忽略了更重要的思想品德、身心健康、生活質量和社會適應能力等。”

小結

綜上所述,為什么出現“教考分離”風向?或許是因為多地圍繞著新課標改革的具體要求,如注重“全面發展”“終身學習”“回歸生活”等,義務教育的質量監測命題方向也隨之出現較大改變。落地到學生期末考試層面,便集中表現為教考分離,并可能在未來形成大趨勢。

但如果不改變整個社會和教育執行體系“唯成績論”的價值導向,教材和考試、培養和選拔機制再怎么改革,最后只會變成“既要又要還要”,層層壓在最弱勢的孩子們身上。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號