3月13日,央廣網一篇《農村斷繳城鄉居民醫保背后》引發熱議。此前的兩會中,人大代表毛相林等建議減輕城鄉居民醫保繳費負擔,也受到網友廣泛關注與支持。

打工人與居民醫保

作為打工人,不少朋友更關注職工醫保,認為城鄉居民醫保與自己關系不大。央廣網的報道主要也談的是農村的事,似乎居民醫保主要是農民的問題。但事實上,居民醫保與打工人關系很大。

首先,不是每個打工人都能享受職工醫保。且不說內地經濟欠發達地區的企業,不繳社保是常態、繳社保是例外,珠三角等發達地區大量打工人同樣沒有職工社保,自然也沒有職工醫保。當然,單位不繳社保,從形式上看打工人是“自愿”接受的。

2023年年末全國就業人員74041萬人,其中城鎮就業人員47032萬人。但是,據國家醫保局數據,截至2022年底,在職職工醫保參保人數僅為26604萬人(包括企業、機關事業、靈活就業),占城鎮就業人員比重約56%,占全國就業人員比重僅36%。

有近4.8億城鄉就業人員沒有職工醫保,扣除掉部分城鄉個體就業人員和個體農民等,還有約2~3億是打工人,這2~3億打工人如果需要醫保,絕大部分只能選擇繳納居民醫保。

另外,打工人的家庭成員,老人和小孩,絕大部分需要繳納居民醫保。打工人的父輩或祖輩能夠以職工或公職人員身份退休并享受醫保的比例并不高。

據國家統計局數據,2023年末全國人口年齡構成,60歲及以上人口29697萬人,而據國家醫保局數據,截至2022年底,退休職工醫保參保人數為9639萬人,絕大部分(約2億)老人無法享受退休醫保待遇。

也就是說,60歲以上老年人中,三分之二享受不了職工退休醫保,只能選擇繳一年保一年的居民醫保,繳到死為止。這就是我們不少打工人未來可期的命運。

因此我們說,大部分打工人家庭離不開居民醫保。

國家醫保局發布的《2022年全國醫療保障事業發展統計公報》印證了這一點。截至2022年底,城鄉居民基本醫療保險參保人數98349萬人,約十億,占人口總數約70%,遠高于職工醫保參保人數,后者為36243萬人。

居民醫保問題之所以引發熱議,無外乎幾條:

一,費用增漲太快

近兩年過年回家,父母總會提到醫保繳費的事,常年在外打工的我,記憶中老家的醫保費用還是每人幾十塊錢,那時候大家都還挺愿意交這點錢,但這兩年聽父母說現在每人每年都要繳三四百塊,村里很多人都不愿意繳這個錢了。我家人口比較多,每人都繳的話就是兩三千塊,雖然也不是特別貴,但是比起之前一家人幾百塊錢就能搞定,這筆開銷也算不小了。

從2003年新農合初期的10元,漲到2024年的380元,漲了38倍。然而,380并不是全國標準,很多地區繳費標準高于甚至遠高于380元。

各地朋友紛紛反映:

“我們四川這前兩年就380+50了”,“我們福建這430”;

“泰安480元”,“濟南420”;

“我們都交420了(江蘇某地)”,“為什么南京高淳每人要640”,“南通交600為什么”,“810一個人,全家一起要交多少錢?(江蘇某地)”,“知道哪里是交930元嗎?江蘇”;

“浙江衢州市580”,“浙江寧波720”;

“廣東佛山南海596已經多年了”,“廣東中山市古鎮鎮900多”;

“上海935是不是最高了”。

總體而言,江浙滬粵等相對發達地區繳費標準更高。江蘇省內標準差別巨大,正如其省內經濟發展差距一樣。

二,保障功能雞肋

按國家醫保局統計數據,2022年居民醫保住院費用目錄內基金支付比例是68.3%,看上去不低。但門診報銷額度非常有限(每年80元—數百元封頂),住院報銷,鄉鎮醫院住院目錄內能報銷70%以上,但條件有限,大醫院住院報銷比例低,且存在大量的報銷門檻。

我父母不愿意繳居民醫保的一個主要原因是感覺不太劃算,小病去村衛生室看,能開的藥很少,藥效好點的藥衛生室基本沒有,父母看病基本都是在鎮里私人小診所看,雖然貴點,但能及時把病看了,也好得快。但是又實在擔心家里老人和小孩生了大病去大醫院沒法報銷,猶豫再三,最終父母還是抱著花錢買個心安的想法把錢繳了。

朋友們紛紛吐槽:

“我在外省住了2次院花了小一萬,回到當地報了1800元零幾塊。”

“我兒子發燒住院一周,五千多除去門口費,報了百分之五十都不到,還要除去門診檢查費……總共花了八千多,報了兩千多,還不要說平時門診都不能報銷……”

“15的藥賣85,賣藥的說的……”

“診所看病用不了,去醫院又是一堆檢查,所以,到底在哪里看病好?”

“門診不報,住院也報的少。”

“1萬6的費用報銷了4000。”

“以前交了還能看見錢買點藥,現在啥都看不見了。”

三,窮

窮是相對的,費用在快速上漲,但就業形勢不好,收入不漲甚至下降。這種情況下,一家幾口人,按380元/計,對普通家庭特別是農村打工人家庭而言是筆不小的負擔。380元,幾乎相當于很多地方二三個月的農民基礎養老金。

朋友們說:

“農村沒有退休金,兩個青壯年需要繳納兩個孩子,四個父母,再加上老人的話,農村獨生子女需要繳納十一個人的醫療保險。”

“我們村400個人估計有五六十個人沒有交。”

“俺家五口人,農作物欠收,四年沒交了。”

“每年的糧食全賣了也不夠交。”

“2023年我們全村也沒幾個交費的!”

“已經斷了兩年了。”

“都說小病扛,大病抬,任命了。”

只給老人繳,青壯年自己不繳,是不少人的選擇。

“斷繳的是農二代,他們年輕一些,身體好一點,所以選擇給爸媽繳,而自己不繳斷繳!”

“我家也是這樣,就給我媽交了。”

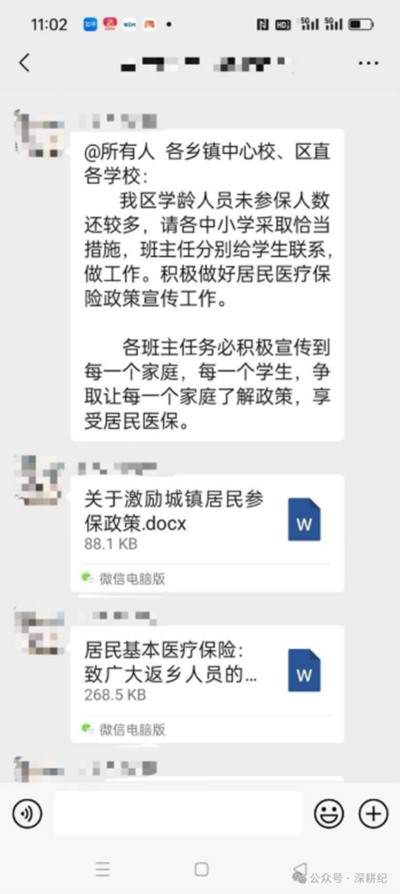

四,強制繳費讓人反感

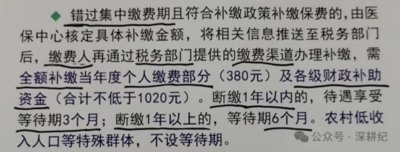

各地政府為了提高參保率,也是操碎了心。面對斷繳增多的情況,紛紛出臺補繳政策。

我老家每個村都有醫保繳費的指標,村干部經常來催繳,而且有時間限制,超過3月再繳的話,就漲到900多。多方考量后,父母咬咬牙還是在3月前把醫保繳了。

學校成了催繳的最佳平臺。

河南某地延長醫保繳費后,某小學老師在動員家長參保(央廣網發 受訪者供圖)

催繳的方式,并不像央廣網報道的那樣雅致,那樣從容不迫,文質彬彬,那樣溫良恭儉讓。畢竟,讓人掏錢不是請客吃飯。

強制繳費的情況是大量存在的,上學的孩子是最佳“軟肋”。

“都說是自愿的,可是不交小孩子上不了學,這是什么情況呢?”

“不是班主任在群里說要接龍,都不想交,一家五口人交了那么多年,一份沒用過。”

“催交壓力都給到老師!”

“不交?小孩老師天天問,再不交不給上學怎么辦?”

“不交不讓上學。”

熟人社會,村干部的辦法多得是。

“你不繳費你是不是,隊長天天往你家跑,天天在村群里點你家名。”

“我就是農村低收入人口,特殊群體的那種。交290。打電話給我說我們這些人是必須要交,強制交。有這種說法嗎?”

“我們這里強制繳費。”

要福利,不要負擔

以上,就是擺在打工人面前的一個基本圖景:名義上,我國醫保覆蓋率非常高,2022年底,全國基本醫療保險(職工+居民)參保人數134592萬人,參保率穩定在95%以上。實際上,近10億人參與的是低水平的居民醫保。而這低水平的醫保,也由最初的福利性質較強的新農合,轉化為水漲船高的居民醫保,最終成為打工人一項負擔,甚至是強制性的負擔。

我國打工人的工資水平是很低的,最低工資與在崗職工月平均工資的比值遠低于70%的發展中國家的標準。為了獲得微薄的四五千元的工資,打工人需要經常加班,工作十一二小時是常態,996很常見。工資偏離勞動力的正常價格,靠工資維持打工人的家庭開銷已經很困難,至于繁衍后代、子女教育更是難上加難。

在此情況下,打工人還要負擔部分職工養老、醫保等費用,盡管相對于企業而言是小頭,對普通打工人而言,每月三五百元的開支也是一筆巨款。所以,不少打工人寧愿讓老板多給點錢,也不愿繳社保。老板們當然樂見這種“國情”,與這些打工人一拍即合。

于是,城鄉居民醫療保險,成為打工人在職工醫保之外的一項非常重要的選擇。近年來,經濟形勢不好,居民醫保費用卻連年高速上漲,斷繳現象愈演愈烈,也就在所難免了。

據觀察者網報道,醫保收繳已經成為鄉村兩級基層必須完成的中心工作。醫保繳納雖然遵循自愿原則,但是各地市縣為了完成收繳擴面和確保基金總量,對鄉村核定任務指標,市縣鄉三級分別采取了排名考核的工作辦法,縣對鄉鎮的收繳情況每周都會進行考核排名,鄉鎮進一步對村級工作進行考核排名。排名落后的鄉鎮要列入縣級督查約談問責。以至于基層干部感嘆,2006年全面取消農業稅,過去是農業稅和“三提五統”收繳難,現在則變成了醫保收繳更難。

但官方也覺得很“冤”,個人繳費快速上漲,官方同時也在提供高比例財政補貼。在中西部省份,財政補貼占比很長時間持在70%~80%。2024年政府工作報告又承諾居民醫保人均財政補助標準提高30元。目前大部分地區個人繳費標準是每人每年380元,財政補助標準則是每人每年不低于640元,補助仍然達62.7%,由中央、省、市縣級財政分擔。比如2023年西部某縣,按照每人每年籌資標準960元計算,個人繳費350元,中央補助488元、省級補助110.8元,縣級補助11.2元。

一個聲音總在說,國家已經為打工人付出夠多了,要感恩。但是,個人與國家出的錢都在快速增漲,錢還不夠用,問題出在哪呢?

不管公立還是私立醫院,但在市場條件下,過度醫療是必然的產物。醫療專業知識博大精深,現代醫療科技日新月異,患者和監管者再怎么謹慎,也無法避免入坑。患者和醫保基金的口袋不斷被掏空。醫療行為的升級速度,遠遠高于醫保資金的投入速度。

有個詞,叫“醫療通脹”,即看病越來越貴,過去幾十塊錢能看好的病,現在幾百塊也打不住。疫情前的2016~2019年,國內的通貨膨脹率在2%-3%之間,醫療通脹率卻達9%-11%。疫情期間有所回落,放開后又大幅反彈。低水平的醫保,無法適應醫療通脹的速度。

這是市場化醫療改革的代價。這些代價,不應由打工人來承擔。打工人的工資已被壓到極低的水平,只能勉強維持正常條件下的勞動力再生產。醫保作為保障勞動力再生產正常進行所必需的社會保險,應起到兜底的作用,而不能增加打工人的負擔。國家出的居民醫保補貼再多,如果連醫療通脹的黑洞都填補不了,對打工人來說就毫無意義。

無產者與社會保障

打工人不要忘了,包括了醫保在內的社會保障體系的建立,并不是老板和國家的恩賜。1883年,德國制定《疾病社會保險法》,1891年,《養老和殘疾保險法》在德國開始生效。這是現代社會最早的社會保障制度,它建立的前提,是風起云涌的德國工人運動。19世紀下半葉,第二次工業革命的興起使得德國工業化進程加快,勞資矛盾激化,在社會民主黨的組織下,德國的工人罷工時間越來越長、規模越來越大。這迫使俾斯麥改變策略,采用“蜜糕加大鞭”的策略,提出所謂的“積極的國家政策計劃”來改善工人的處境。這項制度是為了雇傭奴隸制度的長治久安。

打工人不能忘了,我們的先輩曾經享受過完全免費的社會保險福利。新中國成立后,百廢待興,當時的政務院即于1951年2月25日頒布了《中華人民共和國勞動保險條例》,這是新中國第一部社會保險法律。其待遇包括工傷待遇、醫療待遇、養老待遇、死亡喪葬費與直系親屬撫恤金,以及其他職工福利待遇等。條例規定,勞動保險的各項費用全部由企業行政方面或資方負擔,個人不需繳費,不得在工人與職員工資內扣除,并不得向工人與職員另行征收。計劃經濟年代,職工們不用擔憂生老病死以及住房、教育等問題,這是真正的社會福利。

打工人需要的是福利,不是負擔!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號