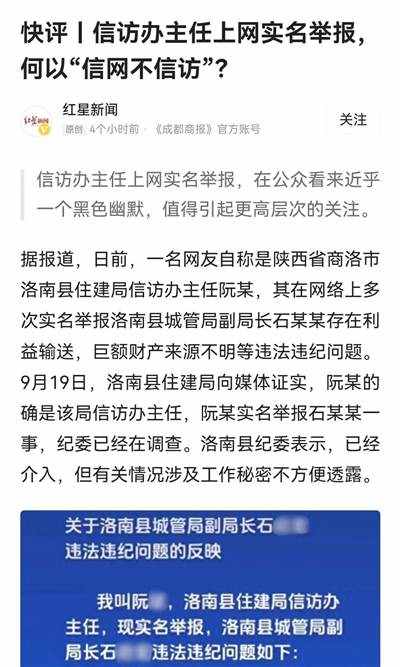

9月20日,紅星新聞發布的一則快評——《信訪辦主任上網實名舉報,何以“信網不信訪”?》在網上引發熱議。

文章提到,日前,一名網友自稱是陜西省商洛市洛南縣住建局信訪辦主任阮某,其在網絡上多次實名舉報洛南縣城管局副局長石某某存在利益輸送,巨額財產來源不明等違法違紀問題。

9月19日,洛南縣住建局向媒體證實,阮某的確是該局信訪辦主任,阮某實名舉報石某某一事,紀委已經在調查。洛南縣紀委表示,已經介入,但有關情況涉及工作秘密不方便透露。

有趣的是,文章直白點出此案“特別引人關注”之處:不是被舉報者的問題,而是舉報者的身份。

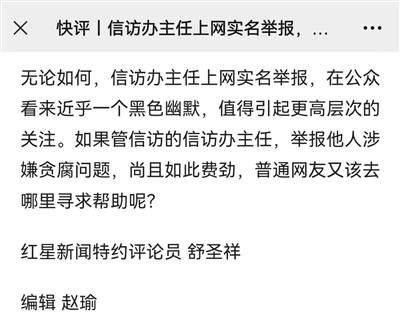

一個專門負責信訪工作的信訪辦主任,舉報他人涉嫌貪腐問題,不是通過內部信訪渠道而是通過外部網絡渠道,不是通過正規舉報流程而是通過實名視頻曝光。

“大事小事都捅上網,試圖通過網絡曝光,把事情鬧大,何以信訪部門的主管官員是如此思維?”

可以說,這一問,問到了當下信訪工作的尷尬之處!信訪到底能解決多少事兒?堅持信訪有沒有用?信訪解決問題的效率怎樣?

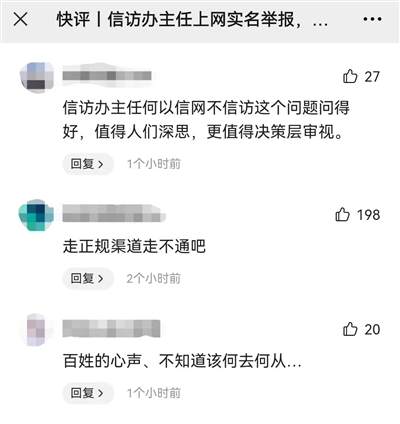

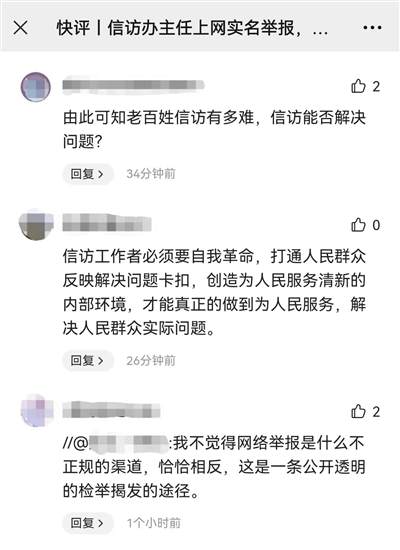

筆者發現,評論區,網友們有些不淡定了。“信訪辦主任不相信信訪說明了什么?”“由此可知,老百姓信訪有多難。”“連信訪主任都這樣了,百姓怎么辦?”

還有網友調侃,“知法犯法,尋釁滋事抓了。”“專業的人,也辦不了專業的事,何況老百姓?”“滑稽,可笑,更可怕!”“如果,沒有媒體沒有網絡,信訪辦主任能不能看到光!”

當然,玩歸玩,鬧歸鬧,別拿法律開玩笑!也有網友說,下級舉報上級,在哪里舉報都一樣。至于信訪辦主任,也沒有特權。

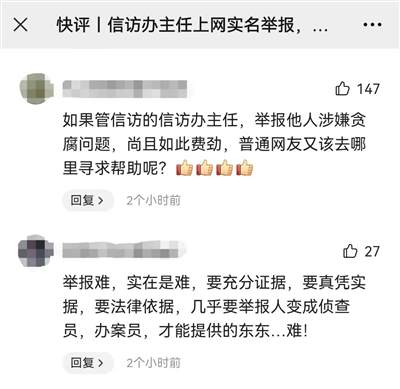

其實,評論區里的聲音,或多或少展現了群眾對信訪工作的印象和認知。一位網友指出,信訪辦主任上網實名舉報,反映當前信訪制度空轉,解決不了信訪問題,網絡舉報推動社會輿情,社會輿情推動領導重視和信訪化解!

“信訪件還是轉給原地方,首先想的是,如何做工作讓撤訪,而不是解決信訪問題。”“舉報難,實在是難,要充分證據,要真憑實據,要法律依據,幾乎要舉報人變成偵查員、辦案員,才能提供那些東西……難!”

一部電影《我不是潘金蓮》,演出了一些信訪人的心酸苦楚,也折射了基層社會的治理亂象。

筆者也時常接到群眾反映情況。溝通交流中,他們一部分人是已走過很長很長的信訪之路,可“目的地”還有多遠,說不清楚。他們中,有沒有類似李雪蓮的遭遇?

上訪人與截訪人斗智斗勇,相互羈絆;從陌生變得相熟,從近鄰轉成遠親;“識大體,顧大局,團結一致向前看……”

“信網不信訪,希望上面的領導能看到一些真實情況。”有網友留言說,這個舉動對信訪制度的影響很大。

除了會“把脈”,網友們也會“開藥”:信訪工作者必須要自我革命,打通人民群眾反映解決問題卡扣,才能真正的做到為人民服務,解決人民群眾實際問題。

這句話,說起來容易,做起來難啊!但服務型政府的追求,不就是為老百姓解決難事的嗎?“千方百計為群眾排憂解難。”

筆者想強調的是,此事值得關注的點,不是信訪工作有用無用,而是信訪工作離群眾期許或還有一些距離,值得群策群力、共同推動。

最后,別動不動就抓信訪者!群眾選擇信訪途徑尋求救濟,這是公民的合法權利。《信訪工作條例》明確:“任何組織和個人不得打擊報復信訪人。”

同樣,也需要提示信訪人,在信訪過程中,一定要遵守相關法律、法規,別給有些人留下“可乘之機”!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號