“能幫助到全中國上千萬視力障礙人群的,也許是個體意識的提升,也許是大眾對新時代盲人生活的認知,也許是互聯網時代的信息無障礙建設,但大概率不會是那些不知通向哪里的,嶄新的,閃著金屬光澤的不銹鋼盲道。”

在微博上看到新一輪關于不銹鋼盲道的討論時,我幾乎是第一時間便想起了我那位正在杭州參加亞運會測試賽的朋友。

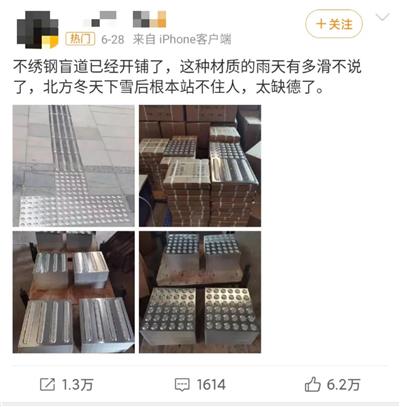

6月28日,一位博主發布了一條關于廣東某地開鋪不銹鋼盲道的微博,喚起了人們對于盲道的古早記憶,也掀起了又一輪大眾對于盲道的劇烈吐槽。

由于不夠周到的規劃、各個城市特定的路況、以及對于健全人士尚且復雜的城市交通等等因素而原本便呈現的支離破碎的城市盲道,如今又被增添了些許濕滑屬性,加上我們幾乎從未在盲道上見過盲人,不免讓人開始猜測這樣的盲道究竟是會先使視障朋友傷上加傷,還是先成為普通行人與行駛在無非機動車道路段上的外賣小哥們的陷阱。

這條微博短暫的登上了一小會兒熱搜便銷聲匿跡,但仍獲得了高達6.2萬贊,人們爭相議論著這樣的盲道究竟是怎樣中標,盲人到底走不走盲道,以及,我們的城市里究竟有沒有視障人群,如果有,我們為什么看不見?

最后一個問題是顯而易見的,我國有這個世界上數量最為龐大的視力障礙人群——多達1731萬人,其中盲人占到了500多萬,而這個數字每年還會新增四十多萬。

也就是說,每80個人中,就有一位視障人士,每200多個人中,就有一位盲人朋友,哪怕將在座各位每個健全人從小到大在小學中學大學以及社會上接觸到的所有個體按最保守的100人來估算,那么我們中大概每三位也應該認識一位盲人朋友,可現實究竟如此么?

必須承認的是,在2022年夏天認識彤彤以前,我幾乎從來沒有見過體面的盲人。我對于盲人的所有印象均停留在拉二胡的盲人大爺,以及拿著大音響賣唱的盲人夫婦,而他們都總是穿著破衣爛衫,給人以顛沛流離之感,然后后來他們也不見了。

彤彤是我唯一認識的盲人朋友。她曾經半開玩笑地對我說,她想改變大眾對盲人的印象,她想讓大家知道,我們盲人不都得在地上“爬”的。

我們在沈陽的家很近,我們說話都一股大碴子味兒,而如今我在大連定居,她則滿世界地參加訓練,疫情三年,她在全國各地參加比賽,每天游泳超過一萬米,疫情前,她參加了2016年的巴西里約殘奧會,獲得了女子100米蛙泳項目11級的世界冠軍,2019年又參加了在英國舉辦的世界殘奧游泳錦標賽,兩次打破亞洲記錄。

▲圖源:我拍的

運動員的生活十分辛苦,我們的微信聊天也總是從冰冷的池水開始,我知道了即便運動員們已經下水過無數次,可每當新的太陽升起,又一次地穿上熟悉的泳衣,那一份即將包裹全身的寒冷,也仍然是令人恐懼的。

害怕,卻也必須義無反顧地跳下去,這是工作和生活,也是盲人們面對每一天已然全新的世界所必須采取的行動。

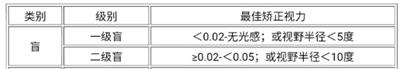

彤彤的視力如果按照現行中國殘疾人實用評定標準來看,就是一級盲,也就是徹徹底底的盲人,她的視野里只有黑暗,如果你在她面前開啟或關閉屋子里的電燈,對她而言不會有任何區別。

然而她也不是從一開始就什么都看不見的。

在很小的時候,彤彤便被診斷出了眼底發育不良,眼睛條件不好的她一直在盲校學習長大,并在13歲時加入了沈陽當地的殘疾人游泳隊,這一路上她獲得了各種各樣的榮譽,然而眼睛先天的問題導致的各種眼部疾病也還在不斷的困擾她。

2020年,在跟隨隊伍去杭州參加訓練的某一天清晨,當她睜開雙眼,一切事物都變得比前一天模糊了許多,她看不清鏡子外面的自己,也看不清鏡子里面的自己,更看不清當天泳池中被撥動著的水。

彤彤很快被確診為了視網膜下新生血管膜,這是一種可以由多種病因合并引起的血管增殖現象,也是今天很多眼底疾病會導致視力喪失的最主要原因。

而讓她的眼睛最終演變于此的真正病因,則正是那個我們既熟悉,又陌生的青光眼。

確診后的日子也還得繼續過,只是持續下降的視力成為了新的家常便飯,高眼壓的情況導致了頭部與眼部的持續疼痛,充滿了紅血絲的眼睛成為了摘不掉的“美瞳”,與此同時,她開始變得很怕光。

在幾個月后去往海南的一次行程中,她在行李箱里塞上了自己最喜歡的那幾條裙子,可當行程的最后一天她再次穿上初來海南的那條粉裙子時,她清楚的記得,那已經變成了一條灰裙子。

▲海南留影

在最后那段視力已經幾乎無關現實的日子里,她的視野變得如同一顆巨大的鉆石那樣支離破碎,一開始是實物,再后來,光也變得破碎,而在面目全非的世界面前升騰起來的,是永無止境的水汽,一開始是薄霧,然后是濃霧,最后是寂靜嶺的里世界,當然了,這是筆者自己的比喻,作為一個典型的東北女生,彤彤給我的比喻是像沈陽那些大澡堂子般的霧氣氤氳,而她的眼睛就是正對著搓澡臺上方的昏黃的燈。

最終,一切都像是一場舞臺劇終了時緩緩落下的帷幕那樣急劇的收緊,她知道,那是光退場了,一并退場的,還有那些擁有視覺的日子。

?

2021年的夏天,彤彤接受了眼球摘除手術,原本一側的眼睛被換成了義眼,剛開始時她極度的不適應,并度過了一段壓抑而又痛苦的日子,但經過了大概幾個月的熟悉之后,她便可以熟練地獨自上下樓,分清衣服的前后,找到廁所的方位,以及燒壺水給自己喝。

這一切對于健全人來說無從想象,事實上也并不簡單,但每當陌生的普通人觀察到這一切并大概率發出一些贊嘆的時候,她的回應都是——為了活下去,看是看不見了,但日子還得照常過。

另一方面,她也很快恢復了部分失明前的正常生活,比如挽著親友的手臂出入各種各樣的小吃攤、夜市、和商場里的奶茶店。

是的,盲人也會逛街,也會有娛樂需求,而另外一個大家可能難以想象的事實便是,盲人也會使用智能手機,也會聽播客、用淘寶,彤彤可以很熟練地跟朋友微信聊天(文字語音雙形式),平時也會點外賣、叫網約車、逛某音直播間、以及下樓取剛到的快遞。

她是怎樣完成這一切的,這里暫時按下不表,總之大家可能知道也需要知道的便是——盲人也會關注奶茶店的新品、也會對漢服感興趣、他們也愛吃螺螄粉,也會喜歡大海。

他們需要看書學習,只不過形式從看變成了聽或摸索(盲文)的形式,他們也需要探索,只是從室外的自由走動,變成了需要朋友們一定程度上的帶領,他們會去觸碰大海,只是用身體代替了眼睛去感受海浪的聲音、溫度、與氣味。

他們跟我們,并沒有什么本質上的不同。

而如果說,在彤彤與眼部疾病打交道的二十余年中,從輕度視力障礙到嚴重視力障礙再到徹徹底底的失明,有什么事物是明明看起來與盲人息息相關,卻幾乎從未參與到彤彤的人生的話,那大概就是盲道了。

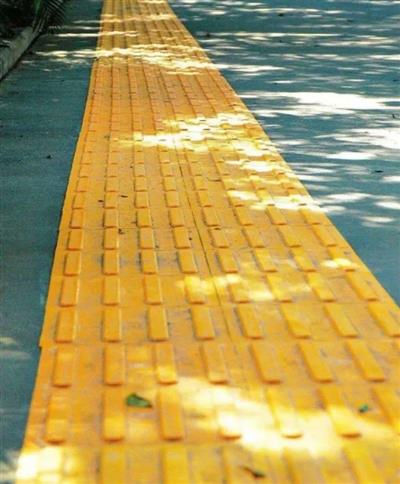

從大概很小的時候,她就有過一個疑問,為什么城市里的盲道總是黃色的?后來從大人那里得到的回復是——因為需要讓盲人看到盲道在哪里。

您先別笑,盡管這確實挺好笑,但有一個基本事實是,就像剛才說的,在中國一千七百萬的視障群體中全盲者其實只占了不到三分之一,還留有一定視力的人群確實占了大多數,而黃色的盲道也確實可以幫助他們在茫茫多色彩的現實中分辨出這條看似可以幫助自己的道路。

可它真正起到的作用有幾何呢?

就像各位讀者依據自己的真實生活經驗而已經得出的結論那樣,據事件當事人彤彤努力回憶起自己手術之前的那段日子后委婉地說,可能盲道對于自己的作用,都還不如一個放大鏡。

原因大概有二。

當一個人的視力足以看清盲道在哪里的時候,他也大概能分辨出自己在街道上的相對位置,可以找到屬于自己的視覺錨點,而不必刻意尋找并跟隨盲道的指引,而當一個人是處在這個視力階段的時候,他最愁的,其實是看不清各個指示牌上的關鍵信息——比如公交車的站名、地鐵的路線、以及飯店菜譜上的字(這一點在幾年前就可以通過智能手機放大來很好地解決)。

而還有另一個在座各位都心照不宣的原因便是,由于當代交通工具以及出行方式眾多,停車位又太少,很多時候,我們的路況都復雜而齟齬,一個健全人尚且在面對上有過街天橋,下有地下通道,前后左右都是斑馬線,每面都有兩個紅綠燈時徹底懵逼,何況是根本不能掌握實時路況的盲人。

久而久之,很多人便在腦海中種下了盲人不太可能獨自出行,更不需要外出娛樂的想法,于是盲道本身也從無障礙的一部分漸漸淪為了一個需要完成的“硬指標”,成為了某些行為藝術家們手下的“畫布”,人們在道路拼圖上施展著抽象派的夸張與印象派的模糊,而盡量避免著寫實派無聊的平庸,最終甚至成為了障礙本身。

就像盲道在健全人眼中尚且是相對危險與濕滑的象征那樣,盲道在盲人心目中的信任指數也絕對不能算得上高。

彤彤的朋友昊哥是從小失明的全盲患者,在他的眼里,盲道就像是電線桿子與機動車輛的培養基,電線桿子從不會缺席,它只會長在盲道上。

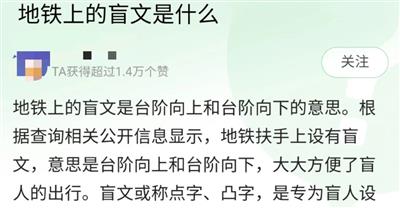

▲一個不太美麗的巧合,聽到這段語音時眼前正好就是這樣的場景(拐彎處還鋪錯了)

朋友天宇是一名低視力視障人士,在與一位全盲朋友搭檔學習按摩以前,她從未注意也從未用到過盲道,為了讓自己的室友在沒有自己的情況下也能獨自回寢,她打定主意要帶著朋友走一回盲道。

然而,這樣的“認真”在一條盲道突然消失在一堵高墻后,便徹底被驚訝取代,天宇與同伴楞在了高墻面前。

還擁有一定視力的天宇知道,在高墻的左與右都已經沒有了任何的盲道,如果是自己全盲的室友獨自走在這條盲道上,那她一定已經不知自己身處何方。

▲筆者家門口的盲道,一側通向了斑馬線,一側則筆直地通向了沒有斑馬線的機動車道,而另外一側的右轉人行道卻并沒有鋪設盲道

彤彤自己也有過一次印象特別深刻的盲道經歷,這幾乎是她唯一的一次走盲道經歷,那是在她徹底失明之后的事,某一次乘坐地鐵出行時,挽著她的朋友突然靈機一動,想帶她體驗一把地鐵中的盲道,結果二人走著走著盲道便突然消失了,就像星穹鐵道里的次元撲滿,或是孫悟空身上的一根毫毛,亦或是由于體力不支而突然消失的影分身。

“橫七豎八,這里一條那里一塊”,可能就是廣大盲人群體對于盲道的最大印象,而另一個好玩的事實是,以上三位認識許久,互為朋友的視障人士自認識以來討論盲道的頭一遭,居然是源于我這個小寫手突發奇想的采訪。

現在就讓我們暫且先回到地鐵里,雖然當時的她們都愣在了原地,但那好歹只是實驗性質的“試行”,而且身邊還有相對健全者的引導,最終也只是成為了一段能說明盲人對于盲道態度的小插曲——由于身邊人的描述以及多年來新聞的報道,本身的期望便不是很大,試了下也的確如此,于是便索性放棄。

▲某大學用以宣傳該校無障礙建設的照片,無人注意到已被阻攔的盲道

長期以來人們心中對于盲人戶外出行所持的懷疑態度,以及盲道上從來沒有盲人的現象對于這種心理的進一步印證,導致人們愈發懷疑城市中真實的盲人數量,以及這樣做到底是不是在浪費錢,從而進一步破罐子破摔,進行擺爛式鋪設,進而又促成了助殘這一集體意識的退潮,久而久之,一條盲道上往往除了盲人以外什么都有。

▲還是筆者家附近,與剛才是同一條街

而在這樣的懷疑面前,很多現象便也都有了解釋。記得在今年五月份的時候,我回了沈陽,跟彤彤一起打卡了中街新開過來的某某茶姬,其間由于人太多需要等位,我便想先找個座位讓她坐一會兒,但由于凳子會轉,座口又太窄,一時間我沒指明白座口的朝向,從而拉著她圍著凳子繞了好幾圈,就在這樣的帶著些許滑稽的場景下,邊上一位大哥站了起來說:

“你倆可別讓了,來來來,我這個座讓給你你倆都坐下得了。”

大哥當然是好心的,還帶著東北人特有的艮揪與熱情,但不可忽視的是,當一個年輕女孩在自己面前試圖坐下時始終目視前方,并且摸索著眼前物體時,人們還是會下意識的排除那個明明是最有可能的選項——這是個出來逛街時突然想喝奶茶的年輕盲人。

另一個現象則是彤彤告訴我的,幾年前,當她刷到一個某地政府斥資為公園進行無障礙建設的視頻時,緊接著下面的回復便是“殘疾人會來這種地方么?”“殘疾人也需要遛彎?”“純粹的浪費錢”。

而就在筆者為這篇文章所進行的僅有幾次信息搜集中,則更是見到了一些社會達爾文主義簇擁者的當代發病形式。

如今看到這里,想必大家已經清楚的知道了盲人也會出門,也會逛公園,也會遛彎的事,然而各地政府在無障礙設施上投入的經費究竟是不是像他們所說的那樣是在浪費錢呢?答案則是諷刺的“不一定”。

如果這筆錢最終仍然花在了視障人士未盲時用不著走,失明后又不敢走的盲道的殘垣斷壁上,繼續為盲人與非盲人群體對盲道的雙重不信任添磚加瓦,那它就確確實實如某些網友所說的那樣浪費錢,不僅浪費錢,還有可能造成對所有人一視同仁的傷害,考慮到如今盲人朋友大多結伴出行,甚至可能變成真正意義上的“不坑盲人”(苦笑)。

▲2019年便已經開鋪的不銹鋼盲道,彤彤則喜歡用“雙重用不著”來形容它

那么除卻盲道以外的其他無障礙設施呢?事實上,如果把我國所有類型的殘障群體都加進來,那么這個數字可以達到驚人的8500萬,占總人口的百分之6以上,而所謂的無障礙設施,則并不只是幫助盲人群體,而是為以上所有人群提供便利的設施。

比如無障礙廁所、輪椅通道,對于盲人來說還有盲文標識,比如我們有時也會摸到的電梯與扶梯把手上的盲文雕刻,這些都是我們將來也許能用的上的基礎設施建設的一部分,自然談不上浪費錢。

而如果我們能將某些地方已經被廢棄,或者建設時就根本不科學的盲道經費,花在這些更被需要的刀刃上,是不是反而能省下一大筆經費了呢?

當然了,萬千條荒廢的盲道一再向我們證明的事實便是,再好看、再漂亮的雞肋也同樣是雞肋,一種無障礙“設施”的建設,哪怕初心是好的,形式也完全正確,可如果設計者并沒有充分考慮到“用戶端”的使用動線與應用場景,那么最終可能也只是在創造新的雞肋賽道而已。

比如一些讀者可能已經在日常生活中注意到的,地鐵樓梯把手上的盲文標記,這些盲文是什么意思呢?

在彤彤給我的回復中,她所遇到的同類場景中的盲文含義其實是——上樓、亦或是下樓,而頗為心酸的是,無論是對于低視力人群還是盲人群體,他們的苦惱都并不在于這些可以通過撫摸便輕松確定的樓梯方向,而是上了樓梯之后的外面究竟可以通往哪里——是A口,B口,還是C口?是學校正門,還是側門,亦或是旁邊小區的菜市場?

扶手其實是一個很好的信息傳達場景,是一定可以觸達盲人的告示板,然而就是由于健全人對盲人的不夠了解,導致了真正被傳遞的信息可能并不是他們所真正需要的。

▲有沒有用,可能需要讓盲人自己來打分

我們總是在某些地方高估盲人的實力,而又在很多地方輕視盲人的實力。

事實上,如果在座各位能有機會與一位盲人共同出行過一次,便一定會驚訝于他們的隨行能力。表現在彤彤身上,當她挽著你的同時,永遠會與你相距半個身位,并感知與復現你所剛剛作出的所有動作——上樓梯、下樓梯、躲避障礙、上電梯、下電梯,當你們之間足夠熟悉時,你甚至可以做到在遇到樓梯坡坎路障時完全不用做出任何提醒(所以一定要讓盲人拉你,而不是去拉他們)。

但即便擁有了這樣強大的感知能力,他們也會在一些我們常人想不到的細節上苦惱不已。

比如一個浴室場景中的細節便是,那些洗發露、護發素、洗面奶、牙膏、水乳等等使用頻率很高的瓶瓶罐罐形狀往往十分相近,且很難在沒有外力的幫助下區分用途,這個時候如果在外包裝標記盲文或者僅僅只是作出細微區別便可以幫上很大的忙,所以,最近彤彤在發現薇某娜的外包裝全部印有盲文時就格外的欣喜不已。

最重要的,可能從來都是意識。

正確的形式,科學的規劃,對細節的發現,而在我們了解一個人,“成為”一個群體的一份子之前,我們是很難真正理解他們的需求的。

▲干爽的路面上,只有盲道通向了小水坑 | 還是我家門口……

認識盲人,理解盲人,成為盲人。

你只有“成為”一個東北人,才能讀懂《漫長的季節》,你也只有“成為”一個盲人,你才能玩好這盤劇本殺,推理出盲人的生活過程,才能將自己帶入進去,設身處地地推演他們的生活需要,才不會淪為一廂情愿。

那么如何“成為”一個盲人呢?筆者能想到的也正在做的,就是用好自己這段當下相對珍貴的,與視障人群的接觸的經歷,盡可能的給大家展現他們生活中的細節,帶大家去“認識”真正的盲人,而不是接觸一個只是象征著單方面需要幫助的,被符號化的“弱者盲人”。

事實上,認識了彤彤后她幫助了我許多,在我們人生時長等同的情況下她將大部分時間都投入到了體育訓練與讀書之中,很多時候我下本書究竟讀什么也得聽她的安利。

21世紀的盲人已經和以前不再一樣了,就好比真正進入太空的人類就再也不是人類,在當代智能手機的幫助下,如今的盲人經過簡單訓練便可以聽歌、“看”書、記語音筆記,而在讀屏軟件、語音轉文字、智能語音控制等功能的幫助下,他們又解鎖了聊微信、點外賣、買團購、逛某寶、掃碼付款等等以前不敢想象的科技魔法。

▲當你第一次點擊屏幕時手機會讀出該處的功能,再點擊一次才是功能真正生效,仿佛一個靈活智能的“虛擬世界盲道”

那圖片該怎么辦呢?如今有些AI集成軟件已經能幫助盲人形容圖片中的大概樣子,但更多時候,他們會將圖片下載下來,甩給一個微信群,讓里面的低視力人士或者健全人士來幫助自己形容里面的連衣裙或者襯衫究竟是什么顏色。

而2022年,AI技術與投入也迎來了指數級的增強。

信息無障礙建設已經事實上成為了最能提高盲人幸福指數與社會參與感的一個方面,它相當大程度地緩解了盲人信息對于一手信息的缺失,而不用依賴于健全人士的“信息投喂”,在這樣的情況下,當代的盲人更有可能樹立起自信的人格,與普通人在思維與理解上建立平等的交流。

世界在進步,盲人也并沒有被凝固在過去。

認識到當今視障人士的生活邏輯并理解他們的向上需求,承認他們存在的同時拋開單純的憐憫,了解科技對視障人士的作用并幫助更多盲人融入到信息時代,可能就是我們身為普通人能夠對同胞們懷有的最大善意了,而也只有當這樣的認知成為了新的共識,這個世界上的碎片盲道才會越來越少,供觸摸的盲文雕蝕才會越來越多,人們才會更愿意去和盲人一起出行,一起針砭時弊,探討最新的暢銷書籍,他們也才會從旁“觀”者變成一個時代的參與者。

而到時候也許我們回頭再看,不銹鋼盲道,可能反而才是那個最不顯眼的微小插曲。

▲最后祝中國的運動員們都能在即將到來的亞運會取得好成績

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號