近來,深圳市的底層打工人遭遇了住房困境。

從上月月中開始,以著名的城中村白芒村為典型,市政府的“統租項目”開始強制鋪開,原來價格低廉的群租房被政府下轄的國有企業、城投公司以及部分私人企業統一打包管理、整飭出租,美其名曰“優化居住環境、方便統一管理”。

但是對于租戶、特別是對于幾乎百分百為外地務工人員的城中村居民而言,被資本過篩之后的房租肉眼可見的上漲,這成了整改后最直觀的變化。

有南山白芒村、平山村的居民告訴前去暗訪的記者,自從村里開始“統租”后,一些未被收納的房源和周邊城中村的房源租金立刻水漲船高:

平山村里一些沒有參加統租的房東,現在去租房的話租金都上漲了不少……之前這里的一房一廳月租金在2500元左右,現在房東剛剛說要3200元才租……

1

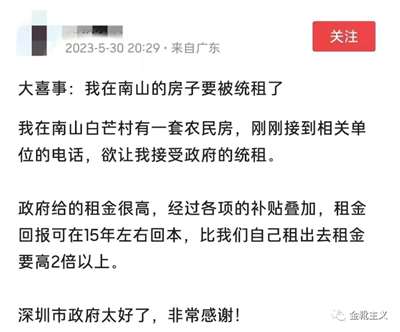

“統租房”被定位為保障性租賃住房,納入官方的保障房供應計劃,所以是能得到政策支持乃至財政補貼的——這也就是為什么許多房東面對此情此景都歡呼雀躍。

對比憂心忡忡的外地租戶們,真乃“屁股決定腦袋,階級決定情感”。

以白芒村為例,其位于南山西麗,這里離地鐵站較遠,交通不算便利,空氣質量、噪音程度等居住條件都算不上舒適,但是也正因如此,這里的農民房租金是南山最低,單間空房最便宜的900元不到,一房一廳則在1500左右,住著許多在深圳南山周邊制造業工廠上班的打工人,其中九成以上為外地人。

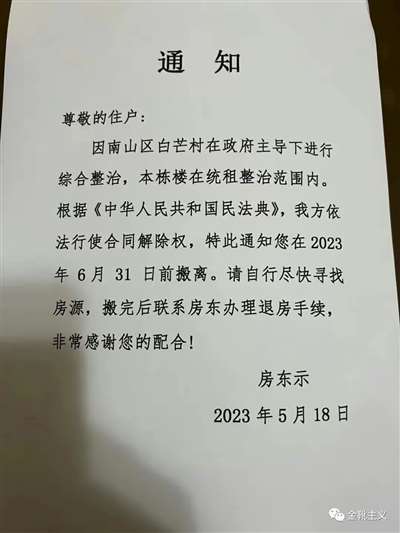

現在,房東們的房子被政府“統租”,他們很多人都在半個月內陸續收到了強制性的搬家通知書。

簡單說,“統租”就是將城中村整個區域進行打包運營,把城中村的自然房源,從房東手中打包統租過來后,再進行一定程度的室內裝修、安裝生活配套等,改造為公寓。

然而不難想象,所有的裝修、綠化、管理、運營的費用,都會附加在租戶身上——別的不說,城中村時期,許多房子都屬于“地下出租”的狀態,房東甚至可以不交稅,房價對于務工人員而言自然能低則低;但統租之后,一切成本上升,租戶成了最終端的承受者。

追溯這件事情的源頭,還是市政府自身的“KPI指標”。

在“十四五”規劃中,深圳市在任務目標里將建設籌集保障性住房原?標54萬套(間)提高到不少于74萬套(間),其中保障性租賃住房增加了20萬套。

具體到2023年,深圳市提出要新開工建設60個項?,建設籌集16萬套(間)。

顯然深圳市在謀求用地轉向,此前已出臺文件要求全市居住用地占比不得低于30%,還開始了聲勢浩大的公共住房建設之路。

但問題在于,地窄人多的深圳市想做大保障房,實際并沒有多少地可供開發。即使近年來不斷加大供應,深圳2023年的居住用地供應僅為330公頃,其中不少還是靠城市更新整備而來。

因而,在“KPI”數量更新之后,深圳市建設籌集保障性住房立即有了針對性的大動作——統租,目標直指城中村。

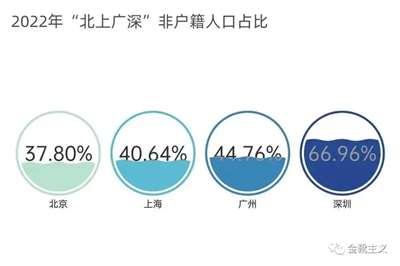

當前,深圳擁有約360平?公里城中村建筑,占20%土地?積,居住著超過1000萬人口,且基本是外來人口——更重要的是,他們都是這座城市里最底層的低收入人群。

低收入,就意味著抗風險、抗變動的能力極低。

事實上早在六年前,王石的萬科集團就盯上了城中村這塊“最后的肥肉”,鎖定了深圳上百個城中村,妄圖從房東?中租下近2000棟“農民房”。

萬科當時稱作“萬村計劃”,“統租”農民房后即以高于市場價的租金和農民房房東簽約,動輒10~12年的長約,經過集團改造之后,移交給萬科旗下的長租公寓品牌“泊寓”進行運營,另外還包括房屋底商、辦公空間的改造與運營。

在部分城中村,萬科集團還將對“農民房”首層的商鋪進行招商運營,以實現利潤最大化——其代價,則是對底層務工者的驅逐。

2017年7月,萬科正式成立“深圳市萬村發展有限公司”,開始動工;次年6月,富士康龍華工廠的工人們站了出來表示不滿,因為北門清湖新村開展的“萬村計劃”業務會抬升周邊租金水平2~3倍,這對于富士康工人而言是難以承受之重。

半年后,2018年11月,萬科集團的“萬村計劃”開始暫停簽約新房源;到當年年底,萬科宣布全?暫停新簽約房源,短短兩年時間“萬村計劃”即告終結。

六年前的鬧劇,可以歸結為資本家并不洞悉(或言之“不屑于洞悉”)底層打工階級的真實生活,即大大小小的城中村之于深圳這座看起來飛速發展的特大城市的意義。

城中村是中國版的“落腳城市”,是許多人踏入深圳的第一站,更是“三和大神”們提桶跑路的避風港。

一片又一片的城中村為深圳這座由政策和金錢堆砌起來的城市保留了最后的底層底色,它讓千萬人口之巨的默默無聞的城市建設者們不至于真的如浮萍一般人不為人。

這是民營企業的萬科集團其“萬村計劃”失敗的原因。

然而六年后,這一次竟然是深圳市政府官方親自下場,統一帶領旗下國企又來了一輪“萬村計劃”,成了史上最大的二房東……實在讓人悲憫。

2

追根溯源,恐怕還是深圳這座城市的「DNA」所致。

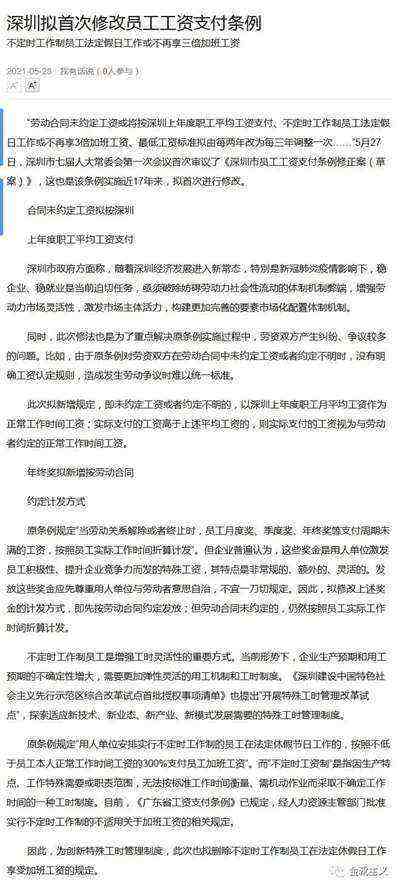

還記得2021年5月底,深圳市擬首次修改員工工資支付條例,不定時工作制員工法定節假日工作可能將不再享有三倍加班工資。

所謂“不定時工資制”就是指因生產特點、工作特殊需要或職責范圍,無法按標準工作時間衡量、需機動作業而采取不確定工作時間的一種工時制度。

這是明晃晃的壓榨。

在深圳的“城市氛圍”號召下,連巨頭華為也不可避免得會產生了某些吃人景觀:內部發行鼓吹血汗工廠模式的“四大名著”(《火車頭傳》、《告研發員工書》、《原生家庭論》、《字字珠璣案例集》);嚴重的996、007;從2007年開始實行的“離職再入職”(規避《勞動法》規定的“入職十年需簽訂無固定期限合同”條款)等等等等。

除此之外,深圳市在同時段還有一個重大薪資調整:將最低工資標準由兩年一調改為三年一調。

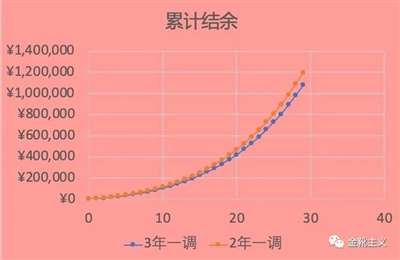

可以簡單一算,假設在深圳起始收入為3萬/年(這個薪水水平已是很低很低了),而支出2.5萬/年,那么收入每三年調漲15%或每兩年調漲10%,年均增幅均為5%,支出參考近年CPI每年增加2.5%,每年結余以年化4%記復利,并計算累計結余。

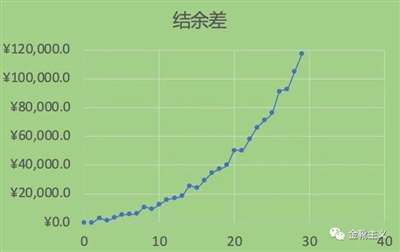

兩種調漲方式三十年后結余差高達12萬。

用每年累計結余差除以當年結余,是這樣:

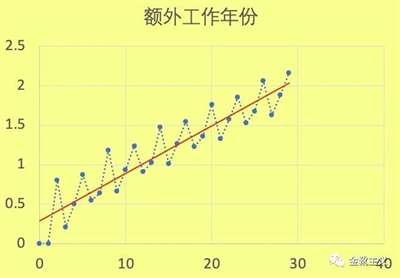

根據計算,相當于每十二年就要額外工作一年,才能彌補新政帶來的差距。

這就是傳說中“來了就是深圳人”的深圳市。

這座經濟特區的“營商環境”確實太優渥了,在如此公然“996合法化”的環境里,也難怪2021年深圳市政府工作報告中會有如下言辭:

我們著力幫助企業穩預期、穩信心,通過立法設立‘深圳企業家日‘,大力弘揚優秀企業家精神,出臺一系列惠企政策措施,千方百計幫助企業減輕負擔。

這也就是為什么深圳會成為“炒房之都”、“房價珠穆朗瑪”,以及為什么兩年前會出“深房理”那樣空前反動、帶有獨立王國性質的房地產鬧劇。

深圳市對于“深房理”包括對房產證券化現象,當然并非沒有察覺,但是從現實觀察,深圳市顯然就是要利用居高不下的房價、公開化的996、愈發臺面性的“35歲離職”,將深圳打造成一座“永遠年輕、永遠精英”的堡壘。

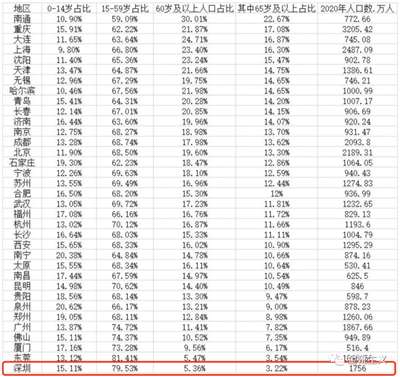

在這座城市,20~30歲的年輕人口總量達到417萬,占常住人口的比例23%。

由此對應的,深圳的老齡化程度也是全國最低的。

七普數據顯示,深圳65歲及以上人口占比僅為3.22%,60歲及以上人口占比僅為5.36%,這兩個指標都是全國最低的,北京和上海的老年人口占比足足是深圳的約4倍。

這就意味著深圳市堪稱全國最能享受(壓榨)人口紅利的城市,它永遠油箱爆滿、油門踩足、昂揚飛馳。

這就是深圳的「城市DNA」。

全國各地來來往往的年輕人,只是把青春貢獻給這座雄壯的經濟特區,而收獲的只能是被十年996擊潰的殘破身體和被房東吞噬的所剩無幾的積蓄。

這其中,自然包括了城中村里居住的千萬外來務工者,統租的枷鎖絕不會是最后的軀銬。

從2018年開始,深圳二手房房價曾連漲三十個月,全國租售比榜單倒數第二,導致企業經營困難、打工群體生活艱辛難,寶安區廠房租金一度超過30元/m²/天。

連科技巨頭華為都被迫逃到東莞,中興、比亞迪、大疆、富士康等知名高科技企業的制造基地也遷到深圳周圍地區。

近年深圳吸收FDI中,房地產業投資常常居第一位,服務業占比高達80%左右,而科技制造業跨國公司已難覓身影。

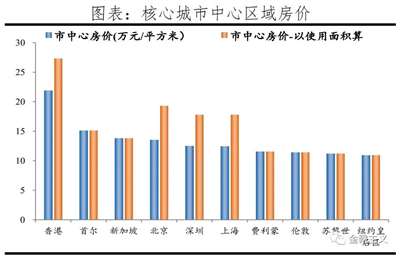

根據ULI最近發布的《2023年亞太住房可獲得性指數報告》,新加坡私人住宅中位數房價和租金雙雙超過香港,位居亞太地區之首;但若以住房可負擔指數來看,深圳則穩居亞太地區首位;其中心區域房價更是位居全球前列,僅次于香港、首爾、新加坡、北京;如果扣除公攤面積,深圳則已經超過首爾和新加坡。

但是新加坡的組屋(由政府興建,優先保障中低收入群體的購房需求,因此得以嚴控售價)占比高達80%,私人住宅20%。哪怕這兩年由于人口和資金瘋狂涌入新加坡,房價也創下歷史新高,但由于公共住房的存在,新加坡的底層普通人仍得以免受高房價之困。

毫無疑問,深圳很難學習,也似乎沒有意愿學習。

3

在今年5月8日,深圳市統計局官網發布的2022年統計公報中,有一行小小的數字:

2022年,深圳常住人口為1766.18萬人,比2021年的1768.16萬人減少了1.98萬人。

這是深圳1979年立市以來的首次人口負增長。

人永遠是會用腳投票的。

作為反例,長沙為什么會成為近年來“吸人大戶”?正是依靠低房價。

2022年末,長沙全市常住總人口1042.06萬人,比上年末增長1.8%——相比2021年末,長沙去年人口增量達到18.13萬,超過杭州、合肥、武漢、成都等地,在已公布數據的十八個萬億GDP城市中排名第一,素以“搶人”贏家著稱的杭州和合肥都只能以17.2萬和16.9萬的人口增量居第二、三位。

在房價層面,夸張又恐怖的杭州與合肥實在不具備任何與長沙競爭的優勢。

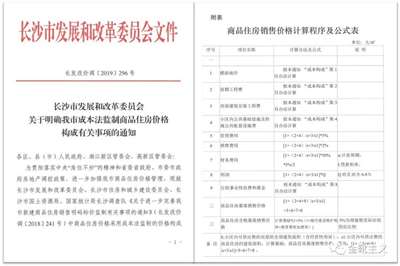

早在2019年底,長沙市發改委官網就發布了《關于明確我市成本法監制商品住房價格構成有關事項的通知》,進一步加強商品住房價格管理,明確價格由“成本+利潤+稅金”三部分組成,其中平均利潤率為6%-8%。

將房價拆解地價、建安成本、稅金、利潤等眾多細項,且將開發商的平均利潤率限制在6%-8%,監管深入到每一個“毛孔”。

長沙有關領導在接受人民日報采訪時明確指出:

長沙堅決擺脫對房地產的依賴、對土地財政的依賴,走出一條以制造業高質量發展為代表的實體經濟高質量發展之路。

常年來,長沙這座坐擁橘子洲頭毛主席巨像的城市,在樓市調控方面堪稱一二線最嚴,不僅將限售期限從三年升格為四年(大多數城市都是兩年),且全面封堵了企業購房、未成年人購房、離婚購房、落戶購房的通道,一點漏洞沒剩下。

別的城市戶籍人口限購兩套房,而長沙對二套房又做出額外限制:戶籍家庭購買第二套房,需在首套房不動產證滿四年之后,這都讓長沙坐實了“反炒房之城”的稱號。

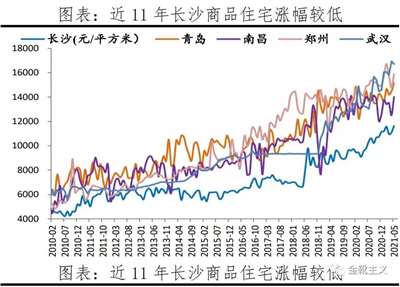

2019年底時,長沙房價均價僅為一萬元左右,中心城區高價樓盤也不到兩萬元,不僅遠低于同處中部的其他省會城市,甚至不及一些東部地區的三四線城市,堪稱房價洼地。

目前全國房價均價過萬的城市高達六十五座,浙江更是所有地級市全部躋身萬元房價俱樂部,而長沙仍在一萬元左右徘徊。

橫向對比來看,同處中部的武漢均價1.7萬元,合肥均價1.43萬元,鄭州均價1.38萬元,南昌1.22萬元,而南昌的經濟規模僅為長沙一半,長沙人口暴增也是情理之中。

作為特殊時代誕生的“政策之城”,深圳有著自己獨特的改革經驗。

早在80年代初開始,正是深圳率先打破計劃經濟下的福利分房體制,開始了住房的貨幣化、商品化、市場化,為全國的住房制度改革提供了改革經驗。

當時的人們不會想到,住房商品化會像一只野蠻生長的巨獸,在幾十年后鯨吞著億萬國人、億萬家庭的血汗積蓄。

1990年前后,深圳推出“雙軌三類多價制”,以“滿足不同群體對住房的需求”。

其中:政府公務員、事業單位職工住在政府建設的福利商品房之中;企業尤其是國有企業職工住在政策優惠的微利商品房,外資企業、民營企業基層員工大多數居住在企業自建職工宿舍;“先富起來的”群體則居住在自己購買的商品房或別墅;城市流動人口居住在由特區原居民自建的出租屋中。

階層等級森嚴,人群涇渭分明,階級鴻溝初顯。

進入新世紀,深圳的住房制度改革逐步發生方向性逆轉,到2005年后房價進入高速增長軌道,僅用十年左右的時間,深圳成為了全球房價最貴的城市。

按照2016年市政府管控的商品房價格每平方米53455元計算,深圳市的工薪階層基本都買不起商品房。

2016年,深圳市在崗職工月平均工資7480元,年平均工資為89760元,每年工資總收入只能買1.68平方米的房子,別說衛生間,不過一個馬桶的占地。

2016年上半年,深圳房價收入比為38倍,位居全國第一,遠遠高于通常被認為5-7倍的國際通用標準和水平。

根據深圳市2017年工資指導價位,在深圳14個行業大類中,月收入的低位值絕大多數在4000元以下,超過4000以上的不足8個行業,幾百萬青年勞務工除了部分住在企業提供的職工宿舍外,相當部分住在條件更差的城中村原居民提供的廉價出租屋。

他們沒有深圳戶籍,無法享受到深圳市任何住房保障政策。

長期以來,這些大量的城中村成為中低收入和外來深圳創業人的棲身之地,供他們為這座奔騰速度驚人的城市貢獻著能量。

但如今,城中村也要被納入市政府的“規劃”了……

2018年7月時,深圳市政府曾發布了一份《關于深化住房制度改革加快建立多主體供給多渠道保障租購并舉的住房供應與保障體系的意見》,但當時這份《意見》的缺陷之一就是將占常住人口三分之二的非戶籍人口排斥在住房保障范圍之外,失去了住房保障制度的基本公平性和合理性。

那份萬眾矚目的《意見》與其說是深圳市住房社會保障制度的改革文件,不如說是一個深圳市戶籍人口的住房保障制度的改革文件。

跋

非要談及公租房、廉租房,或許2011年重慶實行的個人住宅房產稅試點計劃,本應當成為一個全國性的模板,彼時也納入在轟轟烈烈的“重慶模式”當中,應對的就是社會階級鴻溝之現實。

十余年前的重慶,在當時重慶市委班子的關心下,規定應稅的高檔住房特指“建筑面積交易單價達到上兩年主城九區新建商品住房成交建筑面積均價2倍(含)以上的住房”,且還要求每年1月1日根據上一年房價走勢“上調起征價格”……

紅色味道十分濃郁,并得到了當時時任國家副職的領袖的贊賞(2011年12月6日考察重慶時)。

曾經都說“重慶人閑適、安逸”,房價是生活安全感的最大來源。

恩格斯在其著作《論住宅問題》中曾指出:

一切歷史時代的被剝削者,幾乎都無例外地遭受到住宅缺乏的威脅。在資本主義時代,工人階級本來已經處在很惡劣的居住條件,又因人口大量涌進城市而更加惡化。不僅房租大幅度地提高,甚至難于找到住所。

在《共產黨宣言》里描述得則更加精準具體:

當廠主對工人的剝削告一段落,工人領到了用現錢支付的工資的時候,馬上就有資產階級中的另一部分人——房東、小店主、當鋪老板等等向他們撲來。

統租爭議,深圳揮之不去的“城市DNA”。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號